Arbeitspsy

-

Upload

michael-guennel -

Category

Documents

-

view

244 -

download

1

Transcript of Arbeitspsy

14

14 Berufswahl und beruflicheEntwicklung

14.1 Definitionen: Job, Beruf und Erwerbsarbeit – 189

14.2 Familiäre Lebensverhältnisse und Bildungsbeteiligungals Schlüssel zum Berufserfolg – 191

14.3 Anfänge der beruflichen Entwicklung von der Kindheit bisins frühe Erwachsenenalter – 193

14.4 Psychologische Konzepte zur Berufsfindung – 196

14.5 Berufliche Etablierung – 199

14.6 Auswirkungen der veränderten Beschäftigungsverhältnisseauf den Berufsverlauf – 201

14.7 Perspektiven aufgrund des demographischen Wandelsin Deutschland – 204

Literatur – 205

Kapitel 14 · Berufswahl und berufliche Entwicklung188

14

»Das Wichtigste im Leben ist die Wahl des Berufes. Der Zufall entscheidet darüber.«(Blaise Plascal)

»Der Beruf ist das Rückgrat des Lebens und seine Wahl die wichtigste Entscheidung, die der Mensch treffen muss.« (Friedrich Nietzsche)

> Durch den Wandel der Arbeitswelt gleicht die Berufsbiographie vieler Menschen heute ofteinem Flickenteppich: Sie haben schon sehr unterschiedliche Tätigkeiten ausgeführt, umihren Lebensunterhalt zu verdienen. Unterbrechungen durch Zeiten der Arbeitslosigkeitsind nicht ungewöhnlich (7 Kasten »Erwerbsarbeit und Privatleben heute«).

Im Folgenden sollen die psychologischen Hintergründe der Berufsfindung und derberuflichen Entwicklung angesichts des aktuellen Wandels der Arbeitswelt aus der Pers-pektive der Erwerbstätigen dargestellt werden. In7 Abschn. 14.1 werden die Begriffe Jobund Beruf einander gegenübergestellt und die generelle Bedeutung der Erwerbsarbeitfür die psychische Gesundheit erläutert. Es entspricht den gängigen Alltagsvorstellungenin einer Leistungsgesellschaft, dass jede Person selbst der Schmied ihres beruflichen Glü-ckes sei. Dass dem nicht ganz so sein könnte, darauf hat schon der Philosoph und Mathe-matiker Blaise Pascal (1623–1662) hingewiesen. Was subjektiv als freie Wahl erscheint,wird durch den Zufall der Geburt in eine bestimmte Familie und ihr soziales Umfeld sehrstark mitgeprägt. Deshalb wird in 7 Abschn. 14.2 die Bedeutung der sozialen Schicht-zugehörigkeit des Elternhauses für den späteren Berufserfolg am Beispiel der Ergeb-nisse der PISA-Studien behandelt.

Auch aus psychologischer Sicht beginnt die berufliche Entwicklung schon lange vordem Eintritt ins Erwerbsleben. Zwischen dem 4. und 13. Lebensjahr werden die Grundla-gen für die berufliche Planungs- und Entscheidungskompetenz gelegt. Jugendliche müs-sen dann ein Selbstkonzept bezüglich ihrer Bedürfnisse und Kompetenzen entwickelnund dieses in Beziehung zu den Gegebenheiten der Berufswelt setzen. Diese Wachstums-und Explorationsphasen der beruflichen Entwicklung werden in 7 Abschn. 14.3 dar-gestellt. Der Prozess der Berufsfindung in normativer und deskriptiver Hinsicht ist dannGegenstand von7 Abschn. 14.4. Die normative Frage betrifft das Problem, wie die Berufs-wahl eigentlich stattfinden sollte. Was sollten die jungen Erwachsenen dabei beachtenund was sollte man ihnen – z. B. in der Berufsberatung – empfehlen? Die deskriptive Fragebetrifft den Sachverhalt, wie sich die Berufsfindung tatsächlich vollzieht und welche Rolledabei die berufssuchende Person spielt.

Es kennzeichnet einen Aspekt des aktuellen Wandels der Erwerbsarbeit, dass einedauerhafte berufliche Etablierung (7 Abschn. 14.5) für viele Erwerbstätige ungewiss ist.Sie sind auch nach dem 45. Lebensjahr noch zu beruflichen Re-Etablierungsphasen odersogar Re-Explorationsphasen genötigt. In 7 Abschn. 14.6 werden deshalb drei Konzeptevorgestellt, die beschreiben sollen, wie Erwerbstätige mit dieser beruflichen Unsicherheiterfolgreich umgehen können. Es handelt sich um das proteanische Laufbahnmodell,das Konzept der entgrenzten Laufbahn sowie das Employability-Konstrukt. Zum Ab-schluss (7 Abschn. 14.7) wird kurz auf die Perspektiven aufgrund des demographischenWandels in Deutschland, eingegangen: Das schrumpfende Arbeitskräfteangebot, dieimmer älteren Arbeitsanbieter und die erhöhten Qualifikationsanforderungen verlangennach einer Erhöhung der Erwerbstätigenquoten von Frauen und Älteren.

14.1 · Definitionen: Job, Beruf und Erwerbsarbeit14189

Erwerbsarbeit und Privatleben heute

Herr G. ist 34 und lebt mit einer Partnerin und zweikleinen Kindern in einer großen süddeutschen Stadt.Beruflich ist er als sog. »fester freier« Mitarbeiter beimRundfunk tätig, d. h. er hat (nach langen Phasen vonArbeitslosigkeit und journalistischen Gelegenheits-jobs) ein festes Arbeitsverhältnis mit einem garantier-ten, aber nicht sehr hohen Auftragsvolumen. Er arbei-tet ausschließlich im Rahmen kurzfristiger Projekte;Arbeitsaufkommen und Einkommen variieren stark.Er hat keine festen Arbeitszeiten, sondern richtet sichnach Studioterminen, Kollegen, Interviewpartnernusw. Phasen immenser Belastung wechseln mit Perio-

den geringerer Anforderungen, die er dann für Zusatz-aufträge und Weiterbildung nutzt. Herr G. arbeitet nurgelegentlich im Sender, die meiste Arbeit findet zuHause und bei Recherchen vor Ort statt. Bei Herrn G.sieht jeder Tag anders aus. ... Maximal drei Monateweiß er im Voraus, was auf ihn zukommt, und er mussimmer dafür offen sein, kurzfristig zu disponieren, be-ruflich wie privat. Urlaub wird dann gemacht, wenn ge-rade eine Lücke ist. Und wie lange er noch bei seinemderzeitigen Sender so weitermachen kann und will,weiß er nicht (Voß, 1998, S. 481–482).

14.1 Definitionen:Job, Beruf und Erwerbsarbeit

So genannte geringfügige oder zeitlich befristete Be-schäftigungsverhältnisse werden in der Alltagssprache auch als Job bezeichnet.

DefinitionJobs sind durch folgende Merkmale gekennzeich-net (Dostal, Stooß & Troll, 1998):4 Die Tätigkeiten dienen allein dem Geldver-

dienen.4 Sie sind kurzfristig angelegt.4 Sie stellen geringe Qualifikationsanforderungen.4 Die qualifizierte Ausführung ist schnell erlernbar.4 Es findet seitens der Ausführenden und der Ar-

beitgeber ein häufiger Wechsel statt.4 Seitens der Ausführenden liegt in der Regel nur

eine geringe und instabile Identifikation mit derAufgabe vor.

Im Gegensatz zu einem Job ist berufliche Erwerbsar-beit auf Dauer angelegt. Wer eine Erwerbstätigkeit als Beruf ausüben möchte, strebt ein unbefristetes Be-schäftigungsverhältnis an. Der Beruf kann auch über einen Wechsel des Arbeitgebers hinweg stabil ausgeübt werden.

DefinitionDer Beruf dient nicht nur dem kurzfristigen Ein-kommenserwerb, sondern auch der langfristigenSchaffung, Erhaltung und Weiterentwicklung derLebensgrundlagen für den Berufstätigen und seineFamilie.

Dies bedeutet, dass es innerhalb eines Berufes auch Möglichkeiten des Aufstieges und der Zunahme der eigenen Qualifikationen sowie der Vergrößerung der persönlichen Verantwortung gibt. Es bedeutet weiter-hin, dass mit dem Beruf eine Absicherung für Krank-heit und Alter angestrebt wird. Langfristig ist das Ein-kommen in einem Beruf so bemessen, dass die berufs-tätige Person damit den Lebensunterhalt ihrer Familie bestreiten und die Ausbildung der Kinder finanzieren kann. Frauen dient der Beruf häufig auch zur Siche-rung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit vom Ehe- oder Lebenspartner.

Die berufliche Tätigkeit ist ein Teil der persönlichen Identität. Personen wählen einen Beruf und engagieren sich in einer beruflichen Tätigkeit, um damit die Vor-stellungen, die sie von sich selbst und der ihnen für sich selbst angemessen erscheinenden sozialen Rolle haben, verwirklichen zu können. Gleichzeitig ist die ausgeübte berufliche Tätigkeit mitdefinierend für den sozialen Status einer Person (. Tab. 14.1).

Ein Beruf stellt hohe Qualifikationsanforderungen. Diese werden durch jahrelange Ausbildung oder ein Stu-

Kapitel 14 · Berufswahl und berufliche Entwicklung190

14

dium z. T. mit anschließenden Referendariaten oder As-sistenzzeiten erworben. Der Erwerb und der Nachweis der beruflichen Qualifikationen sind formal geregelt. Ein spezifischer Beruf ist durch bestimmte Tätigkeitsge-genstände, Arbeitsmittel und eine spezifische Umwelt-beschaffenheit charakterisiert und mit bestimmten

Rechten und Pflichten verbunden. Beispielsweise haben Pfarrer und Diplom-Psychologen eine Schweigepflicht in Bezug auf ihnen von ihren Pfarrkindern (Beichtge-heimnis) oder Klienten anvertraute Sachverhalte.

Obwohl die konkrete Arbeitstätigkeit einer Person oft nicht ihren Ansprüchen genügt, sondern als belas-tend und mühselig erlebt wird, ziehen viele Menschen es vor, weiterhin erwerbstätig zu bleiben, anstatt sich ar-beitslos zu melden oder in Rente zu gehen. Dies hat häu-fig finanzielle Gründe. Die Sicherung des Lebensunter-haltes ist daher von Jahoda (1981) auch als manifeste Funktion der Erwerbsarbeit bezeichnet worden. Darü-ber hinaus hat die Erwerbsarbeit aber auch viele sog.latente Funktionen. Sie müssen den Betroffenen nicht immer bewusst sein. Trotzdem haben sie einen positiven Einfluss auf das psychische Wohlbefinden. Diese la-tenten, positiven Funktionen der Erwerbsarbeit haben sich aus der Forschung bei Arbeitslosen und Personen, die altershalber aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, ergeben. Jahoda (1981) unterscheidet fünf latente Funktionen der Erwerbsarbeit, die im entsprechenden 7 Kasten aufgeführt werden.

Jahodas sechs Funktionen der Erwerbsarbeit sind später von Warr (1987) in ein umfassenderes Modell der psychischen Gesundheit – das sog. Vitaminmodell – in-tegriert worden (. Abb. 14.1).

Warr vergleicht Umweltbedingungen, unter denen Personen tätig sind, mit Vitaminen. Eine Bedingungs-gruppe nennt er metaphorisch die Vitamingruppe CE (»constant effects«), nämlich Bezahlung, Arbeitssicher-heit und soziale Wertschätzung. Eine weitere Gruppe von Umweltbedingungen nennt er, ebenfalls metapho-risch, die Vitamingruppe AD (»additional decrement«),

. Tab. 14.1. Prestigewerte verschiedener Berufe: Ergebnisseder Allensbacher Berufsprestige-Skala 2005

Beruf Prozentwert

Arzt 71

Krankenschwester 56

Polizist 40

Hochschulprofessor 36

Pfarrer/Geistlicher 34

Lehrer 31

Rechtsanwalt 25

Ingenieur 24

Botschafter/Diplomat 23

Apotheker 22

Unternehmer 21

Atomphysiker 21

Spitzenpolitiker 20

Informatiker/Programmierer 19

Schriftsteller 15

Manager in Großunternehmen 14

Offizier 10

Journalist 10

Buchhändler 7

Politiker 6

Fernsehmoderator 6

Gewerkschaftsführer 5

Frage: »Hier sind einige Berufe aufgeschrieben. KönntenSie bitte die fünf davon heraussuchen, die Sie am meistenschätzen, vor denen Sie am meisten Achtung haben?«(Vorlage einer Liste)

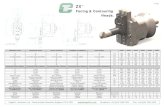

. Abb. 14.1. Das Vitaminmodell der Arbeitsbedingungen vonWarr (1987)

Mit

freu

ndlic

herG

eneh

mig

ung

desI

nstit

utsf

ürD

emos

kopi

e,A

llens

bach

.

14191

nämlich Anforderungsvielfalt, Denk- und Planungsan-forderungen, Handlungsspielräume, soziale Kontakte, Teilhabe an übergeordneten, die Einzelperson transzen-dierenden Zielen sowie Transparenz der Anforderungen und Arbeitsbedingungen.

Je nach Vitamingruppe hat die Steigerung der Dosie-rung unterschiedliche Effekte. Eine geringe und mittlere Dosierung hat bei beiden Vitamingruppen positive Ef-fekte. Je stärker die jeweilige Umweltbedingung ausge-prägt ist, desto höher ist die psychische Gesundheit. Steigert man aber die Dosierung der Vitamine über eine mittlere Ausprägung hinaus, ergeben sich je nach Vita-mingruppe unterschiedliche Effekte. In der Vitamin-gruppe CE bewirkt die Steigerung der Dosierung keine Steigerung der psychischen Gesundheit. In der Vitamin-gruppe AD (bewirkt die Steigerung der Dosierung dage-gen ein Absinken der psychischen Gesundheit.

14.2 Familiäre Lebensverhältnisseund Bildungsbeteiligung alsSchlüssel zum Berufserfolg

Die Ausübung sehr vieler beruflicher Tätigkeiten setzt den erfolgreichen Abschluss einer bestimmten Ausbil-dung bzw. bestimmte Studienabschlüsse zwingend vor-aus. Der Zugang zu den Ausbildungs- und Studiengän-gen hängt wiederum vom erfolgreichen Durchlaufen bestimmter Schullaufbahnen ab, er wird also bei den meisten beruflichen Tätigkeiten durch den Zugang zu und das Absolvieren von bestimmten Schullaufbahnen kanalisiert. Diese Schullaufbahnen sind hierarchisch ge-ordnet. Haupt- und Realschule führen in der Regel zu einer beruflichen Ausbildung, das Gymnasium mit dem Abitur als Abschluss zu einem Studium. Das einmal ein-geschlagene Schulniveau ist daher für die Kinder und

Latente Funktionen der Erwerbsarbeit (nach Jahoda, 1981)

tung: Der Kioskpächter im Fußballstadion trägtzum Gelingen eines Fußballevents für die Fans bei.Die Verkäuferin im Warenhaus hilft den Kunden, dieWeihnachtsgeschenke für ihre Familie zu finden.Der Müllmann hält seine Stadt ordentlich undsauber. Die Hebamme schützt die Mutter und hilfteinem neuen Erdenbürger ins Leben.

4. Erwerbsarbeit gibt Identität und Status. Erwerbstä-tige gehören meist zu einem Betrieb und habenalleine schon deshalb eine soziale Identität: »Ah, Siearbeiten im Altersheim!«. Auch wer eine Tätigkeit vongeringem sozialem Prestige ausübt, ist trotzdem wirt-schaftlich unabhängig und muss niemand um dieErfüllung seiner Wünsche bitten, z. B. weder Eltern,noch Ehepartner noch die eigenen Kinder. Wer er-werbstätig ist, hat einen Chef oder ist der eigeneChef, auch wenn es nur ein Kiosk ist. Es gibt Personen,denen er oder sie zuarbeitet, und Personen, die ihmzuarbeiten. Es gibt gleichrangige Kollegen, aber auchPersonen, die unter oder über ihm oder ihr stehen.

5. Schließlich sorgt Erwerbsarbeit für Aktivierung. DieStudien von Jahoda haben gezeigt, dass Arbeitsloselänger im Bett verweilen und sich weniger und lang-samer körperlich bewegen. Demgegenüber befreitErwerbsarbeit aus der körperlichen und psychischenLethargie.

1. Durch die Erwerbsarbeit wird die Zeit struktu-riert. Die Arbeitszeit legt das Ende des Schlafesund damit den subjektiven Tagesbeginn fest.Das Ende der täglichen Arbeitszeit weist derHaushaltszeit, der Familienzeit, der Sozialzeitund der Entspannungszeit ihren Platz zu. Die Ar-beit selbst wird durch Pausen gegliedert. Die Er-werbsarbeit gliedert aber auch die Woche in Ar-beitstage und freie Tage sowie das Jahr in Ar-beitszeit, Feiertage und Urlaub. Die durch dieArbeit vorgegebene Zeitgliederung übt deshalbeine entlastende und stabilisierende Wirkungauf die Betroffenen aus.

2. Die Erwerbsarbeit bedingt regelmäßige sozialeKontakte außerhalb der Kernfamilie und bie-tet die Möglichkeit zu geteilten sozialen Erfah-rungen. Die Betroffenen erfahren so wichtigeNeuigkeiten, aber auch Klatsch und Tratsch.Sie haben Gelegenheit, am Leben anderer teil-zunehmen, sich mit ihnen zu vergleichen undmit ihnen zu kooperieren oder sich mit ihnenauseinanderzusetzen.

3. Die Erwerbsarbeit schafft einen Bezug zu Zielenund Zwecken, die über die betroffene Personselbst hinausreichen. Erwerbsarbeit leistet soauch einen Beitrag zur persönlichen Sinnstif-

14.2 · Familiäre Lebensverhältnisse und Bildungsbeteiligung als Schlüssel zum Berufserfolg

Kapitel 14 · Berufswahl und berufliche Entwicklung192

14

Jugendlichen mit sehr langfristigen beruflichen Konse-quenzen verbunden.

! Welche Schullaufbahn eine Person absolviert,wird stark von sozialen Faktoren bestimmt.

Ein ganz wesentlicher Faktor ist dabei das Elternhaus. Die Eltern prägen durch ihr Erziehungsverhalten und durch die Art ihres Umgangs mit ihren Kindern die In-teressen und Werte, die Persönlichkeit, die Fähigkeiten und die Ziele ihrer Kinder. Die materiellen Ressourcen, das Vorbild der Eltern, ihre sozialen Kontakte sowie die Informationen, über die sie verfügen, bieten den Kin-dern größere oder begrenzte Gelegenheiten, Schullauf-bahnen mit eingeschränkten oder weiterreichenden be-ruflichen Möglichkeiten zu ergreifen und erfolgreich zu durchlaufen.

Kohn und Schooler (1983) fanden Zusammenhänge zwischen denjenigen Persönlichkeitsmerkmalen, von denen der Erfolg des Vaters in seiner jeweiligen Berufs-tätigkeit abhängt, und den Erziehungswerten dieser Vä-ter. Väter, deren Beruf in hohem Umfang eigenständiges Entscheiden erfordert, fördern selbstbestimmtes Han-deln bei ihren Kindern. Väter, die beruflich geringe Handlungsspielräume haben und eng durch Vorgesetzte kontrolliert werden, fördern bei ihnen dagegen Anpas-sung und Gehorsam. Insgesamt ist der Beruf der Eltern ein zentraler Indikator für die sozioökonomische Stel-lung einer Familie. Sie kennzeichnet das Ausmaß an ver-fügbaren finanziellen Mitteln, an relativer sozialer Macht und an gesellschaftlichem Prestige des Herkunftseltern-hauses.

Neben der sozioökonomischen Stellung ist das kul-turelle Kapital (Bourdieu, 1983) einer Familie ein wei-terer wesentlicher Faktor für die schulischen Erfolgs-chancen der Kinder. Wichtige Einflussgrößen bzw. Ma-nifestationen des kulturellen Kapitals sind4 die Sprache, die in der Familie gesprochen wird, 4 das Humankapital der Eltern sowie 4 die kulturelle Praxis der Eltern.

In Bezug auf die Familiensprache ist wichtig, ob sie der Verkehrssprache in einer Gesellschaft entspricht oder nicht. Wenn die Familiensprache von der Verkehrsspra-che abweicht, ist dies ein erheblicher Nachteil für die Kinder. Das Humankapital der Familie ergibt sich aus dem Niveau der Schul- und Berufsausbildungen der Eltern. Die kulturelle Praxis der Familie (z. B. das Aus-maß, in dem Eltern hochwertige Zeitungen, Zeitschrif-

ten und Bücher lesen und darüber diskutieren) prägt die Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata der Kinder. Kinder haben umso mehr Erfolg in der Schule, je stärker die Passung zwischen dem, was in der Schule von den Schülern erwartet wird, und dem, was aufgrund des kulturellen Kapitals in einer Familie prak-tiziert wird.

Neben dem kulturellen spielt das soziale Kapital (Coleman, 1988) ebenfalls eine wichtige Rolle. Soziales Kapital bildet sich in sozialen Netzwerken. Diese Netz-werke vermitteln Ziele und Normen, schaffen Vertrauen, ermöglichen Zusammenarbeit, erzeugen Informationen und sanktionieren Normverletzungen. Das Ausmaß des sozialen Kapitals in einer Familie hängt davon ab, 4 ob es sich um eine vollständige oder unvollständige

Familie handelt, 4 ob die Eltern arbeitslos oder Vollzeit beschäftigt sind

und 4 wie der Stil und die Intensität der Kommunikation

innerhalb der Familie beschaffen sind.

Enge Beziehungen und eine intensive Kommunikation in der Familie stärken das Selbstvertrauen der Kinder und begünstigen intrinsische Arbeitsinteressen.

Sehr eindrucksvolle, aktuelle Belege für die Aus-wirkungen der sozioökonomischen Stellung der Eltern sowie ihres kulturellen und sozialen Kapitals auf das Niveau der Schulbildung ihrer Kinder liefern die Er-gebnisse der PISA-Studien aus Deutschland. Eine der zentralen Fähigkeiten von Schülern stellt deren Lese-kompetenz dar, also die Fähigkeit, auch schwierige und komplexe Texte zu verstehen. Die Chance, dass ein etwa 15-jähriges Akademiker- im Gegensatz zu einem 15 Jahre alten Facharbeiterkind nicht die Realschule, sondern das Gymnasium besucht, liegt bei ca. 3:1. Die-se ungleichen Chancen haben weder etwas mit den kognitiven Grundfähigkeiten der Schüler noch etwas mit ihrer Lesekompetenz zu tun (vgl. Baumert & Schü-mer, 2001). Berücksichtigt man neben den Unterschie-den im Elternberuf auch die Unterschiede im kulturel-len und sozialen Kapital, dann ist die Chancenun-gleichheit noch deutlicher ausgeprägt. Schüler, die das Glück haben, dass ihre Eltern bezüglich des ökonomi-schen, sozialen und kulturellen Status in Deutschland im oberen Viertel liegen, haben eine über 5-mal besse-re Chance das Gymnasium anstatt der Realschule zu besuchen, als Schüler, die das Pech haben, dass ihre Eltern nur dem zweiten Viertel (25–50%) in Hinblick

14193

auf den Status angehören. Diese ungleichen Chancen haben weder etwas mit den kognitiven Grundfähigkei-ten der Schüler noch etwas mit ihrer mathematischen Kompetenz zu tun.

Die Platzierung in einem bestimmten Schultyp hängt neben Leistungsunterschieden von den Empfehlungen der Lehrer beim Übergang von der Grund- in eine wei-terführende Schule, dem Wunsch der Eltern sowie den Wünschen der Kinder ab. Zumindest in den USA ist au-ßerdem im Verlauf der Schulkarriere ein Abstieg aus ei-ner höheren Schulform in einer niedrigere wahrschein-licher als umgekehrt. Betroffen von dieser Tendenz zur Abwärtsmobilität in den Schulkarrieren sind vor allem Mädchen, ältere Schüler und Schüler aus Schichten mit geringerem sozialem Status.

Die Zuordnung zu einem bestimmten Schultyp ent-scheidet auch über den objektiven Leistungsstand. Der Unterschied in Bezug auf die mathematischen Fähigkei-ten von Gymnasiasten und Realschülern lag in der zwei-ten PISA-Studie bei 96 Kompetenzpunkten. Dies ent-spricht einem durchschnittlichen Zugewinn von 2 Schul-jahren. Fast ebenso groß war der Unterschied zwischen Real- und Hauptschülern. Dies bedeutet, dass die Zuord-nung zu unterschiedlichen Schulniveaus nicht nur sozi-ale Unterschiede zwischen den Elternhäusern widerspie-gelt, sondern auch die Leistungsunterschiede zwischen den Schülern vergrößert (Baumert & Schümer, 2001). Wer also als 10-jähriges Kind in seiner Schulbildung am Anfang unten einsteigt, hat trotz gleicher kognitiver Grundfähigkeiten mit zunehmender Schulzeit immer schlechtere Chancen bei der Lesekompetenz und der mathematischen Kompetenz das gleiche Niveau zu er-reichen wie Kinder, die in der gleichen Zeit das Gymna-sium besucht haben. Damit sinken auch die Chancen, später erfolgreich an weiterführende Schulen überzu-wechseln. Und dies hat wiederum zur Folge, dass trotz gleicher Fähigkeiten und gleicher Leistungsbereitschaft die Zugangschancen zu beruflichen Tätigkeiten mit hö-herem sozioökonomischem Status je nach Herkunft und Anregungsbedingungen im Elternhaus ganz unter-schiedlich ausfallen.

Gute individuelle Bildung ist Voraussetzung für ak-zeptable persönliche Arbeitsmarktchancen. Deshalb ist es wichtig, gleiche Bildungschancen für alle herzustel-len. Die Leistungspotenziale von Kindern aus unteren sozialen Schichten und von Migranten sollten in Deutschland – gerade auch im Interesse der Gesamtbe-völkerung – viel besser ausgeschöpft werden (Allmen-

dinger & Ebner, 2006). Es ist allerdings wichtig zu er-kennen, dass es sich bei diesen Befunden um zusam-mengefasste, statistische Aussagen handelt. Man darf deshalb keine Zwangsläufigkeiten für Einzelfälle da-raus ableiten. Vielmehr erkennt man gerade an Einzel-fällen, dass der weitere Berufsweg nicht alleine durch den Schulstart bestimmt wird. Beispielsweise verließ ein späterer Chef des nachmaligen Automobilunter-nehmens Daimler-Chrysler die Schule mit der mitt-leren Reife und machte eine Berufsausbildung als Kfz-Mechaniker (Grässlin, 1998). Aufgrund seiner Schul-bildung waren seine Chancen, an die Spitze eines Weltkonzerns zu gelangen, also sehr gering. Trotzdem hat er es später geschafft.

14.3 Anfänge der beruflichenEntwicklung von der Kindheit bisins frühe Erwachsenenalter

Ein wichtiger Auslöser individueller Entwicklungs-prozesse sind sog. Entwicklungsaufgaben, die als ge-teilte normative Erwartungen von der sozialen Umge-bung an das Individuum herangetragen werden. Bei-spielsweise erwartet man von einem Kind ab einem bestimmten Alter, dass es sich selbst anziehen kann, dass es lernt »bitte und danke« zu sagen etc. Entwick-lungsaufgaben begleiten uns entlang unserer gesam-ten Lebensspanne. Die erfolgreiche Bewältigung einer Entwicklungsaufgabe führt zu Zufriedenheit und Anerkennung, während das Versagen bei einer Ent-wicklungsaufgabe das Individuum unglücklich macht, auf Ablehnung durch die Gesellschaft stößt und zu Schwierigkeiten bei der Bewältigung späterer Ent-wicklungsaufgaben führt. Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen sind beispielsweise der Aufbau von Beziehungen zu Gleichaltrigen, die Akzeptanz des eigenen Körpers, das Erreichen emotionaler Unab-hängigkeit von den Eltern, die Vorbereitung auf das Berufsleben und die Auswahl eines Berufes sowie Be-mühungen zur Sicherung der späteren wirtschaft-lichen Unabhängigkeit.

In der Laufbahnentwicklungstheorie (Savickas, 2002) wird das Alter zwischen 4 und 13 Jahren als Wachs-tumsphase der beruflichen Entwicklung bezeichnet (7 Übersicht). Mit zunehmendem Alter erwartet man von Heranwachsenden, dass sie sich mit ihrer eigenen beruflichen Zukunft befassen, diese als persönliche

14.3 · Anfänge der beruflichen Entwicklung von der Kindheit bis ins frühe Erwachsenenalter

Kapitel 14 · Berufswahl und berufliche Entwicklung194

14Herausforderung begreifen lernen, Kriterien für ihre Ausbildungs- und Berufswahlentscheidungen entwi-ckeln und das Selbstvertrauen haben, eine für sie ange-messene und realistische beruflichen Weichenstellun-gen vorzunehmen. Die eigenen Berufswünsche der Heranwachsenden äußern sich in Tagträumen (7 Kas-ten »Berufswünsche von Hauptschulschülerinnen«).

Eine sichere psychische Bindung an die primären Bezugspersonen stärkt das Zutrauen der Heranwach-senden zu sich selbst, fördert ihren Optimismus sowie ihre Vertrauen in andere Personen. Damit werden eine vorausschauende Haltung und planende Einstellung ge-genüber der eigenen beruflichen Zukunft gebahnt und die Grundlagen für die spätere berufliche Planungs-kompetenz gelegt. Die sichere Bindung an die primären

Bezugspersonen schafft auch die Voraussetzung für spätere vertrauensvolle Beziehungen zu Mentoren, Vor-gesetzten und Kollegen. Unsichere Bindungen an die primären Bezugspersonen führen dagegen zu einem negativen Selbstkonzept bei den Heranwachsenden, er-höhter Ängstlichkeit, ambivalenten oder sogar gleich-gültigen Einstellungen gegenüber der eigenen beruf-lichen Zukunft und z. T. zu antisozialen Einstellungen (»Man kann alles machen, solange man nicht erwischt wird.«).

Wenn eine heranwachsende Person den Freiraumbekommt, eigene Entscheidungen zu treffen, wenn sie dazu ermutigt wird, kleine kurzfristige Annehmlich-keiten zugunsten größerer langfristiger Belohungen auf-zuschieben, wenn sie lernt, mit anderen zu verhandeln und für ihre eigenen Rechte einzutreten, entwickelt sich bei ihr ein Gefühl der persönlichen Autonomie und der Kontrolle über die eigenen Entscheidungen. Dies fördert auch die emotionale Unabhängigkeit und stärkt die per-sönliche Willenskraft. Insgesamt werden damit die Grundlagen für die spätere berufliche Entscheidungs-kompetenz gelegt.

Berufswünsche von Hauptschulschülerinnen

Ich würde gerne als Beruf Kraftfahrzeugmechanikerlernen, denn ich habe von diesem Beruf schon sehrviel gehört. Ein Freund von mir ist mit diesem Berufsehr zufrieden. Da muss man Öl wechseln, Bremsbe-läge wechseln, Autowaschen, Lichteinstellen, Ab-gastests machen, Radstand messen und noch vielesmehr. Ich bin auch sehr begeistert von diesem Beruf.Aber ich glaube Mädchen haben keine Chance,denn Jungs sind in diesem Beruf mehr gefragt alsFrauen. Versuchen kann man es trotzdem mal. (Zitatentnommen aus Bamberg, 1996, S. 121)

Ich würde gerne Kindergärtnerin werden, weilich gerne mit Kindern umgehe. Es macht mir Spaß,etwas zu erklären, wenn sie etwas nicht verstehen.Es würde mir auch Spaß machen, mal so viele Kinderunter mir zu haben. Außerdem möchte ich gernemit Kindern spielen, basteln, tanzen, spazieren ge-hen und vieles mehr. Außerdem würde mir die Aus-bildung zur Kindergärtnerin auch später, wenn ichselbst einmal Kinder habe, zugute kommen. (Zitatentnommen aus Bamberg, 1996, S. 134)

Berufliche Entwicklungsaufgaben im Lebens-verlauf (nach Savickas, 2002)

Wachstumsphase(zwischen 4. und 13. Lebensjahr)4 Zukunftszuwendung4 Kontrollerleben4 Berufswahlkriterien4 Selbstvertrauen

Explorationsphase(zwischen 14. und 24. Lebensjahr)4 Kristallisation4 Spezifikation4 Aktualisierung

Etablierungsphase(zwischen dem 25. und 44. Lebensjahr)4 Stabilisierung4 Konsolidierung4 Aufstieg

Erhaltungsphase(zwischen dem 45. und 64. Lebensjahr)4 Sicherung4 Aktualisierung4 Innovation

Ausscheiden aus dem Erwerbsleben(ab dem 65. Lebensjahr)

14195

Von einer heranwachsenden Person wird auch er-wartet, dass sie Kriterien für die Ausbildungs- und Be-rufswahl entwickelt. Solche Kriterien können ganz un-terschiedlich sein, wie z. B. »Hauptsache, es macht Spaß!«, »Man soll das als Beruf wählen, worin man gut ist!«, »Ich will etwas lernen, wo ich unabhängig und auf niemand angewiesen bin«, »Den Beruf, den man wählt, hat man sein ganzes Leben«, »Man kann den Beruf auch wechseln, wenn er keinen Spaß mehr macht«, »Ich will nie arbeitslos werden!«, etc. Die Herausbildung solcher Kriterien fördert das Wissen über die eigene Person und erleichtert es damit, später eine bessere Übereinstim-mung zwischen den eigenen Bedürfnissen und Fähigkei-ten mit den Angeboten in der Berufswelt herstellen zu können.

Die erfolgreiche Problembewältigung in Alltagsdin-gen zu Hause, in der Schule oder bei Hobbys erhöht die eigene Selbstwirksamkeitseinschätzung, fördert die Selbstakzeptanz und steigert das Selbstwertgefühl. Dies schafft die Grundlagen für das Zutrauen zu sich selbst,die Herausforderungen der Berufswahl und der erfor-derlichen beruflichen Anpassungen erfolgreich bewälti-gen zu können.

Das Alter zwischen 14 und 24 Jahren wird in der Laufbahnentwicklungstheorie (Savickas, 2002) als Ex-plorationsphase der beruflichen Entwicklung be-zeichnet. In dieser Zeit sollen die Personen den Weg von ihren beruflichen Wünschen und Tagträumen zu einer konkreten Stelle in der Arbeitswelt finden. Die Entwicklungsaufgabe besteht also darin, eine Berufs-wahlentscheidung treffen und umsetzen zu sollen. Man unterscheidet dabei drei Aspekte dieser Entwicklungs-aufgabe: Kristallisation, Spezifikation und Aktualisie-rung.

Die Kristallisationsaufgabe (7 obige Übersicht) be-steht einerseits darin, durch gezielte Selbsterprobungen zu einer differenzierteren Einschätzung der eigenen beruflichen Interessensfelder (z. B. primär Umgang mit Menschen oder primär Umgang mit Dingen), der eige-nen berufsrelevanten Fähigkeiten (liegen z. B. Stärken eher im sprachlichen Bereich oder im mathematischen Bereich) sowie der Ausprägung der eigenen Arbeits-werte (z. B. Sicherheit des Arbeitsplatzes vs. Abwechs-lung am Arbeitsplatz) zu gelangen. Es besteht also die Aufgabe, ein differenziertes berufliches Selbstkonzept zu entwickeln. Andererseits soll die berufssuchende Person gezielt Informationen über die Anforderungen, Routinen und Belohnungen, die bestimmte Berufsfelder

und Berufe stellen und bieten, sammeln, um damit eine individuelle kognitive Landkarte über die Berufswelt zu entwickeln. Aus dem Vergleich von Selbstkonzept und individueller kognitiver Berufslandkarte sollen sich vorläufige Präferenzen für bestimmte Berufsfelder ergeben. Die Spezifikationsaufgabe beinhaltet dann die Auswahl einer spezifischen Wunschtätigkeit aus den vorläufigen Präferenzen. Die Aktualisierungsauf-gabe besteht schließlich darin, den Weg vom Wunsch zu dessen aktiver Realisierung tatsächlich – auch gegen Widerstände und angesichts von Schwierigkeiten – zu gehen.

Für die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben haben Jobs von Jugendlichen in Ergänzung zur Schule eine wichtige Bedeutung (Kirkpatrick Johnson & Mor-timer, 2002): Jugendliche gewinnen so erste Erfah-rungen im Erwerbsleben und können besser für sich ihre beruflichen Interessen und individuellen Arbeits-werte klären. Empirische Studien zeigen, dass diese Jobs bei den Jugendlichen zu einer verbesserten Pünkt-lichkeit, einem stärkeren Verantwortungsbewusstsein, höherer Zuverlässigkeit, einem größeren Selbstver-trauen und einem verbesserten Bewerbungsverhalten führen. Wenn die Arbeitszeiten im Job allerdings zu lange dauern, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit von Substanzmissbrauch (Tabak und Alkohol), Delinquenz und eines Absinkens der schulischen Leistungen. Gute Schüler haben relativ kurze Arbeitszeiten in ihren Jobs und können deshalb stark davon profitieren. Schlechte Schüler haben dagegen oft zu lange Arbeitszeiten paral-lel zur Schule, was mit den genannten negativen Effek-ten einhergeht.

Savickas (2002) berichtet über drei Stile, mit den Ent-wicklungsaufgaben der Explorationsphase umzugehen: 4 Der informationsorientierte Stil zeichnet sich

durch ein aktives Suchverhalten sowie ein eigenstän-diges, stark problemorientiertes Vorgehen aus.

4 Der normorientierte Stil zeichnet sich durch eine sehr enge Anlehnung an die Vorgaben und Erwar-tungen signifikanter anderer Personen und eine enge Bindung an die Herkunftsfamilie aus.

4 Der vermeidende Stil äußert sich in hinauszögern-den und vermeidenden Verhaltensweisen gegen-über beruflichen Entscheidungen. Den Betroffenen fehlen positive Rollenmodelle. Ihr Verhalten hat Defizite beim problemorientierten Vorgehen und zeichnet sich durch emotionszentrierte Bewälti-gungsversuche aus.

14.3 · Anfänge der beruflichen Entwicklung von der Kindheit bis ins frühe Erwachsenenalter

Kapitel 14 · Berufswahl und berufliche Entwicklung196

14

Wenn ein informationsorientierter Stil vorliegt, kann man von einer hohen sog. Berufswahlreife ausgehen. Damit bezeichnet man die Bereitschaft und die Fähig-keit, die Entwicklungsaufgabe der Berufswahl in Angriff zu nehmen und erfolgreich zu bewältigen. Berufswahl-reife umfasst folgende Aspekte: Planungskompetenz, Entscheidungskompetenz, Wissen über das Selbst und die relevante berufliche Umwelt sowie die Berufswahl-zuversicht.

In der Bundesrepublik Deutschland dürfte der Alters-korridor von jungen Erwachsenen ohne Hochschulaus-bildung für die Explorationsphase in der Tat zwischen 14 und 24 Jahren liegen. Da Hochschulabsolventen hierzu-lande ihr Studium aber häufig erst nach dem 25. Lebens-jahr abschließen, ist für diesen Teil des Berufsnachwuch-ses die Explorationsphase länger. Durch eine Verkürzung der Gymnasialzeit sowie die Einführung des 3-jährigen Bachelorstudiums als erstem berufsqualifizierendem Hochschulabschluss wurden in jüngster Zeit aber zielge-richtet berufspolitische Maßnahmen initiiert, um eine frühere Berufseinmündung bei Hochschulabsolventen herbeizuführen.

14.4 Psychologische Konzeptezur Berufsfindung

Zur Berufsfindung gibt es zwei zentrale psychologische Ansätze, nämlich den passungstheoretischen Ansatz (Matching) sowie die Konzeption der Laufbahnentwick-lungstheorie. Beide sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden. Anschließend werden die Haupthindernisse für eine angemessene Berufsfindung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorgestellt.

Das Problem der Berufsfindung hat aus psychologi-scher Sicht zwei Aspekte, einen normativen und einen deskriptiven.

4 Der normative Aspekt betrifft das Problem, wie die Berufswahl eigentlich stattfinden sollte. Was sollten die Berufswähler dabei beachten und was sollte man ihnen – z. B. in der Berufsberatung – empfehlen?

4 Der deskriptive Aspekt betrifft den Sachverhalt, wie sich die Berufsfindung tatsächlich vollzieht und wel-che Rolle dabei die berufssuchende Person spielt.

Die Theorie der Arbeitsanpassung (Dawis, 1996, 2002) und das hexagonale Berufswahlmodell von Holland (Holland, 1996; Spokane, Luchetta & Richwine, 2002) gehen davon aus, dass sich bei Personen im Alter der Berufsfindung, also zwischen 14 und 24 Jahren, be-reits stabile individuelle Fähigkeiten und Bedürfnisse herausgebildet haben, die für die Dauer des Berufs-lebens im Großen und Ganzen stabil bleiben, was kleinere Modifikationen aber nicht ausschließt. Bedürf-nisse werden hier breit im Sinne von Motiven, Tempe-ramentseigenschaften, Interessen oder Werthaltungen verstanden.

Nach dem Matching-Ansatz soll nun eine Passung zwischen dem Beruf mit seinen Anforderungen und sei-nen Bedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten einerseits und den Qualifikationen sowie den Bedürfnissen der Person andererseits hergestellt werden (. Tab. 14.2 zu verschiedenen Aspekten der Passung).

Im Gegensatz zur Stellenwahl (7 Kap. 17), bei der vor allem die Tätigkeitsanforderungen einer bestimmten Stelle relevant sind, stehen bei der Berufswahl die lang-fristigen Laufbahnanforderungen im Vordergrund. Wenn man Berufe als eine spezifische Sequenz von Auf-gaben und Positionen versteht, die Personen im Laufe ihres Erwerbslebens dann möglicherweise durchlaufen (7 Übersicht »Laufbahnsequenz im Lehrerberuf«), kommt es nach Auffassung der Vertreter des Matching-Ansatzes zum einen darauf an, die Fähigkeiten zu identifizieren, die benötigt werden, um das zu erlernen, was man

. Tab. 14.2. Aspekte der Passung zwischen Beruf und Person

Berufstätigkeit Aspekte der Passung Person

Tätigkeitsanforderungen in bestimmtenPositionen oder Stellen

Qualifikatorische Passung Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten

Befriedigungspotenziale Bedürfnisbezogene Passung Bedürfnisse, Motive, Interessen, Werthaltungen

Laufbahnanforderungen Potenzialbezogene Passung Ausmaß der Lernfähigkeit und Lernbereitschaft,soziale Kompetenz, Selbstvertrauen

14197

braucht, um diese Aufgaben später erfolgreich zu erfül-len (potenzialbezogene Passung). Dabei spielt – neben anderem – die individuelle Lernfähigkeit eine wichtige Rolle.

Laufbahnsequenz im Lehrerberuf

4 Lehramtsstudium4 Referendariat4 Klassen- und/oder Fachlehrer4 Lehrer mit Unterrichts- und Verwaltungs-

aufgaben (Fachleitung)4 Lehrer mit Unterrichts- und Personalaufgaben

(stellvertretende Schulleitung)4 Schulleitung mit Verwaltungs-, Personal-,

Öffentlichkeits- und politischen Aufgaben4 Tätigkeit in der Schulaufsicht und Schulver-

waltung

Die Lernfähigkeit, die benötigt wird, um die benötigten Kompetenzen und Fertigkeiten zu erwerben, bezeichnet man als Potenzial oder Aptitude (Dawis, 1996). Welche Größen haben Einfluss auf dieses Potenzial? Wichtige Größen zur Vorhersage des Erfolges beruflicher Ausbil-dungs- und Trainingsmaßnahmen sind die Persönlich-keitsmerkmale Ehrlichkeit (Integrität) und Gewissen-haftigkeit, das Niveau der Schulbildung sowie einschlä-gige berufliche Interessen (Schmidt & Hunter, 1998). Wie eine große Zahl von Studien allerdings gezeigt hat, ist die allgemeine Intelligenz die beste Größe zur Vor-hersage des Erfolges im Studium (Kunzell, Hezlett & Ones, 2004) sowie in der beruflichen Aus- und Weiter-bildung und bei Trainingsmaßnahmen (Hülsheger, Maier, Stumpp & Muck, 2006; Schmidt & Hunter, 2004). Eine empirische Studie der Bundesanstalt für Arbeit be-legt (Engelbrecht, 1994), dass sich verschiedene Berufe deutlich in Bezug auf die durchschnittliche Intelligenz der Berufsausübenden unterscheiden (. Tab. 14.3), aber selbstverständlich sind die Intelligenzunterschiede zwi-schen den Berufen nicht alleine durch das kognitive Anforderungsniveau bestimmt. Wenn man die Berufs-findung als Problem der richtigen Zuordnung (Mat-ching) versteht, kommt es also zunächst darauf an, ab-zuklären, ob jemand über das für einen bestimmten Beruf erforderliche Fähigkeits- und Lernpotenzial ver-fügt. Dies ist die Frage danach, ob jemand zu einem bestimmten Beruf passt.

In Bezug auf die Übereinstimmung von Fähig-keitsanforderungen und beruflicher Leistung fanden Dawis und Lofquist (1984) allerdings, dass die Berufszu-friedenheit eine wichtige Moderatorvariable darstellt. Bei niedriger Berufszufriedenheit sagt die Übereinstim-mung von individuellen Fähigkeiten und beruflichen Fähigkeitsanforderungen die berufliche Leistung nur zu r=.30 vorher, bei mittlerer beruflicher Zufriedenheit zu r=.40 und bei hoher beruflicher Zufriedenheit zu r=.60. Dies verweist auf die Bedeutung der bedürfnisbezoge-nen Passung.

Als weiteres ist nach dem Matching-Ansatz die Frage zu klären, ob der Beruf zur Person passt. Damit ist ge-meint, ob die Art und Intensität der Verstärkungen, Be-lohnungen und Gratifikationen, die ein bestimmter Be-

. Tab. 14.3. Unterschiedliche Intelligenzmittelwerte in ver-schiedenen Berufen. (Nach Engelbrecht 1994)

Beruf Intelligenzmittelwert

Bäcker 43

Bauschlosser 44

Gas- und Wasserinstallateur 45

Altenpfleger 46

Konditor 47

Landwirt 48

Bekleidungsschneider 49

Einzelhandelskaufmann 50

Drucker 51

Drogist 52

Bürogehilfe 53

Speditionskaufmann 54

Elektromechaniker 55

Industriekaufmann 56

Technischer Zeichner 57

Informationselektriker 58

Bankkaufmann 59

Gesamtmittelwert M=50, Stichprobenumfang 30,477 Per-sonen; Berufsbezeichnungen nur männlich

14.4 · Psychologische Konzepte zur Berufsfindung

Mit

freu

ndlic

herG

eneh

mig

ung

von

Hog

refe

,Göt

tinge

n.©

Hog

refe

1994

Kapitel 14 · Berufswahl und berufliche Entwicklung198

14

ruf bietet, den individuellen Bedürfnissen, also den Mo-tiven, Interessen und Werthaltungen mit ihrem jeweiligen Anspruchsniveau entspricht.

Holland (1997) unterscheidet sechs verschiedene, primäre berufliche Interessensbereiche, nämlich 4 handwerklich-technische Interessen, 4 forschende Interessen, 4 künstlerische Interessen, 4 soziale Interessen, 4 Interesse an Führungstätigkeiten sowie 4 Interesse an verwaltenden Tätigkeiten.

Holland geht weiter davon aus, dass sich bestimmte In-teressensbereiche gut ergänzen, wie z. B. technische, for-schende und verwaltende Interessen, aber andere Inter-essenbereiche in sich konflikthaft sind, wie z. B. hand-werklich-technische vs. soziale Interessen, forschende Interessen vs. Interesse an Führungstätigkeiten oder künstlerische Interessen vs. Interesse an verwaltenden Tätigkeiten. Je klarer und konsistenter das individuelle Interessenprofil ist und je mehr es mit den Inhalten eines bestimmten Berufes übereinstimmt, desto4 höher, so Holland, wird die spätere Berufszufrieden-

heit sein, desto4 langfristiger wird jemand in einem bestimmten Be-

ruf verbleiben und desto4 besser wird die berufliche Leistung der betreffenden

Person ausfallen.

Diese Hypothesen von Holland konnten allerdings nicht generell bestätigt werden (Spokane et al., 2002). Zwar korrelierte in einer Metaanalyse (7 Kap. 3) die be-rufliche Zufriedenheit mit der Passung der Interessen im Schnitt zu ca. r=.22, sie variierte jedoch zwischen –.07 und .51. Die Dauer des Verbleibs in einem Beruf korrelierte mit der Passung im Durchschnitt zu r=.15 und die berufliche Leistung nur zu r=.06 (Assouline & Meir, 1987).

Wie findet nun aber die Berufswahl tatsächlichstatt? Nach Holland streben Personen von sich aus da-nach, in beruflichen Umwelten tätig werden zu kön-nen, die mit ihren individuellen Interessenschwer-punkten und Fähigkeiten übereinstimmen. Wenn eine Person feststellt, dass eine berufliche Umwelt nicht wirklich ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht, verlässt sie diese wieder und sucht nach einer Umwelt, zu der eine höhere Übereinstimmung besteht (Spo-kane et al., 2002). Man bezeichnet dies als berufliche

Gravitationshypothese (7 Kap. 6). Bestätigende Hin-weise für die Gravitationshypothese liefert eine Studie von Judge, Higgins, Thoresen und Barrick (1999). Die-se Autoren haben Langzeitstudien ausgewertet, bei de-nen in Kalifornien Persönlichkeitsmerkmale von Per-sonen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren erfasst und dann mit dem Berufsprofil ca. 30–35 Jahre später, also im Alter zwischen 41 und 50 Jahren in Beziehung ge-setzt wurden. Dabei zeigte sich zum einen eine relativ hohe Stabilität der Persönlichkeitsmerkmale (die Durchschnittskorrelation betrug r=.43). Zum anderen zeigte sich eine überzufällige, aber schwach ausgepräg-te Kongruenz zwischen Person und beruflicher Um-welt.

Während im passungstheoretischen Ansatz die objektive Merkmalsbeschreibung der Person von Aus-schlag gebender Bedeutung ist (z. B. die Frage, wie intelligent jemand objektiv ist), steht für die Lauf-bahnentwicklungstheorie (vgl. Savickas, 2002) das Selbstkonzept einer Person als die entscheidendeGröße im Vordergrund (Abele-Brehm & Stief, 2004). Nicht in erster Linie die objektive Höhe der allge-meinen Intelligenz, sondern das Selbstvertrauen (Selbstwirksamkeit) und das Ausmaß, in dem eine Person sich selbst als entscheidend dafür erachtet, wie erfolgreich sie beruflich sein wird (interner Locus of Control) steuern das Berufswahl- und Berufsfin-dungsgeschehen. Nicht vor allem der objektive Neu-rotizismus, sondern das Ausmaß der Selbstwertschät-zung ist für das Handeln der Personen entscheidend. Nicht die objektiven Bedürfnisse, sondern die kon-kreten individuellen Wertungen und Formungen von Bedürfnissen und Wünschen dienen der individuellen Bewertung des individuellen Berufsfindungsgesche-hens. Es kommt weniger darauf an, was eine Person objektiv leistet und wie gut sie objektiv zu einem be-stimmten Beruf passt, sondern wie die betroffene Per-son selbst die individuelle Passung wahrnimmt und einordnet.

Für den Erfolg der Berufsfindung sind folgende As-pekte wichtig: 4 eine positive Selbstwertschätzung, 4 klare statt diffuse Selbsteinschätzungen, 4 in sich konsistente statt in sich widersprüchliche

Selbsteinschätzungen, 4 realistische Selbsteinschätzungen, 4 differenzierte Selbsteinschätzungen und 4 positive Selbstwirksamkeitseinschätzungen.

14199

Nach dieser Auffassung wird die Berufswahl und Berufs-findung als ein von der Person selbst gesteuerter, konti-nuierlicher Entscheidungs- und Ausführungsprozess gesehen, der auch nicht immer linear verläuft, sondern in dem es viele Wiederholungen, Überlagerungen und Auslassungen gibt. Entsprechend der Laufbahnentwick-lungstheorie haben Personen bei diesem Prozess das Ziel vor Augen, im Beruf solche Positionen und Rollen anzu-streben, die ihnen die Gelegenheit geben, ihr berufliches Handeln als Bestätigung ihres Selbstkonzeptes zu inter-pretieren. Wenn Personen nicht die Möglichkeit sehen, ihr Selbstkonzept zu verwirklichen, orientieren sie sich beruflich um.

Die Berufsfindung wird von der Laufbahnentwick-lungstheorie also als ein Prozess und Versuch der Selbst-konzeptvalidierung verstanden. Hierzu ein Beispiel: Sie-verding (1992) ging der Frage nach, warum es zwar in etwa gleich viele weibliche und männliche Absolventen des Medizinstudiums, aber wesentlich mehr männliche als weibliche Fachärzte in Deutschland gibt. Sie fand da-bei heraus, dass die Absolventinnen des Medizinstudi-ums glaubten, für eine sich an das Studium anschließen-de Facharztausbildung in einer Klinik sei es erforderlich, aggressiv, dominant, cool, egoistisch und hart aufzutre-ten. Ihr Wunschselbstkonzept war jedoch, auch im Me-dizinberuf in der Klinik freundlich, hilfreich und herz-lich zu sein. Sieverding erklärt mit dieser Diskrepanz zwischen dem Berufskonzept und dem Wunschselbst-konzept, warum viele weibliche Absolventen keine wei-tere Facharztausbildung an einer Klinik anstreben.

Hinsichtlich der Ursachen für die Haupthindernisse in Bezug auf eine angemessene Berufsfindung kom-men der passungs- und der laufbahnentwicklungstheo-retische Ansatz zu ähnlichen Einschätzungen, nämlich dass Personen 4 keine klaren beruflichen Präferenzen haben, 4 sie in sich konfligierende berufliche Wünsche ha-

ben,4 sie unzutreffende Informationen über verschiedene

berufliche Umwelten haben, d. h., sie verkennen die beruflichen Umwelten, die zu ihnen passen bzw. ei-gentlich nicht zu ihnen passen,

4 sie soziale Konflikte haben, weil die beruflichen Er-wartungen an sie aus ihrem sozialen Umfeld und insbesondere aus ihrer Familie weit entfernt von ih-ren eigenen beruflichen Wünschen sind,

4 sie aufgrund der geographischen Lage, der wirt-schaftlichen Situation oder aufgrund von Diskrimi-

nierungen keinen Zugang zu passenden beruflichen Umwelten haben, Lern-, Qualifizierungs- oder Aus-bildungsmöglichkeiten für sie eingeschränkt oder bestimmte Laufbahnmuster (z. B. Übernahme von Führungs- und Personalverantwortung) für Ange-hörige bestimmter Gruppen nicht zugänglich sind.

Probleme bei der Berufsfindung können mithilfe der Skala zur Laufbahnproblembelastung von Seifert (1992) erfasst werden (7 Kasten »Itembeispiele aus der Skala zurLaufbahnproblembelastung«). Eine ausführliche, aktuelle Darstellung des Vorgehens bei der psychologischen Laufbahnberatung findet sich bei Hohner (2006).

14.5 Berufliche Etablierung

Das Alter zwischen 25 und 44 Jahren diente in der her-kömmlichen Struktur der Berufswelt, die bis Mitte der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts in den westli-chen Industriegesellschaften vorherrschend war, der be-ruflichen Etablierung. Die Entwicklungsaufgabe bestand darin, aus einem befristeten Arbeitsverhältnis oder einer Teilzeitbeschäftigung in eine unbefristete Vollzeitbeschäf-tigung zu wechseln (7 Übersicht »Berufliche Entwicklungs-aufgaben«: Stabilisierung). Wenn dies gelang, konnten die Erwerbstätigen auf eine langfristige, stabile, kalkulierbare und sichere Tätigkeit in ihrer Organisation setzen, die ih-

Itembeispiele aus der Skala zur Laufbahnprob-lembelastung bei Ausbildungsabsolventennach Seifert (1992) in der Adaptation vonBlickle (1997)

4 Ich kenne meine hauptsächlichen beruflichenStärken und Schwächen noch zu wenig.

4 Ich fühle mich noch zu wenig darüber infor-miert, welche beruflichen Möglichkeiten ichhabe.

4 Ich weiß noch zu wenig darüber Bescheid, wel-che Anforderungen in den für mich in Fragekommenden beruflichen Tätigkeiten gestelltwerden.

4 Es beschäftigt mich, dass meine beruflichen In-teressen und meine Fähigkeiten auf verschiede-nen Gebieten liegen.

14.5 · Berufliche Etablierung

Kapitel 14 · Berufswahl und berufliche Entwicklung200

14

nen nach dem einmaligen Erlernen des relevanten Wis-sens sowie der entsprechenden fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten überschaubare Aufgaben zumutete (7 Übersicht »Berufliche Entwicklungsaufgaben«: Konso-lidierung), was bei entsprechender Loyalität und Einord-nungsbereitschaft zu schrittweisem hierarchischem Auf-stieg (7 Übersicht »Laufbahnsequenz im Lehrerberuf«)und betrieblicher Absicherung gegen Lebensrisiken (Un-fälle, Krankheit, Arbeitslosigkeit und Altersarmut) führte. Die Höhe der Bezahlung hing vor allem vom Alter, vom Familienstand, der Dauer der Betriebszugehörigkeit, aber auch vom Geschlecht ab. Die Weiterbildung wurde vom Arbeitsgeber organisiert und finanziert.

Auch heute noch wichtige berufliche Etablierungs-mechanismen sind Mentoring (Blickle & Schneider, 2007) und Networking (Wolff & Moser, 2006). Es han-delt sich dabei um ähnliche, aber doch unterschiedliche Formen der Laufbahnunterstützung.

Der Begriff Mentor bezeichnet eine höherrangige, einflussreiche Person männlichen oder weiblichen Ge-schlechts im Arbeitsumfeld einer Nachwuchskraft, die dort über große berufliche Erfahrung sowie breites be-rufliches Wissen verfügt und der daran gelegen ist, die berufliche Entwicklung der Nachwuchskraft zu fördern und ihren Aufstieg zu unterstützen (7 Kap. 19). Innerhalb der Mentor-Protégé-(Mentee-)Beziehung nimmt ein Mentor drei verschiedene Funktionen wahr, nämlich 4 eine karrierebezogene, 4 eine psychosoziale sowie die 4 Funktion als Rollenmodell.

Die karrierebezogene Funktion beinhaltet Unterstüt-zung, die dem Weiterkommen und dem Aufstieg des Protégés innerhalb der Organisation zu Gute kommen soll. Der Mentor fördert die Talente des Protégés, ge-währt Einblicke in berufliche Kniffe, zeigt formale und informale Regeln auf und führt in die Mikropolitik der Organisation ein. Er ermöglicht neue Kontakte, macht Leistungen und Potenzial des Protégés für andere ein-flussreiche Personen sichtbar, verhilft ihm zu Beförde-rungen und Versetzungen, unterstützt bei der Karriere-planung und schützt bei drohendem Schaden. Die psy-chosoziale Funktion betrifft hingegen emotionale Aspekte. Der Mentor hört aktiv zu, erteilt Ratschläge, zeigt Stärken und Schwächen auf und hilft auch bei per-sönlichen Problemen. Einige Autoren fügen dieser Liste den Aspekt hinzu, dass Mentoren Rollenmodell und Vorbild für die Nachwuchskraft sein können. Bei Proté-

gés konnten in einer Metaanalyse im Vergleich zu nicht protegierten Personen folgende Unterschiede in Bezug auf den beruflichen Erfolg und die berufliche Zufrieden-heit empirisch festgestellt werden (Allen, Eby, Poteet, Lentz & Lima, 2004): Protégés erleben sowohl weniger Rollenstress als auch weniger Rollenkonflikte und ihre Arbeitszufriedenheit ist höher. Protégés steigen schneller auf, sie haben ein höheres Einkommen sowie eine erfolg-reichere organisationale Sozialisation.

Unter Networking versteht man den Aufbau und die Nutzung von Beziehungen im Berufsleben. In einer netzwerktheoretischen Neukonzipierung des Stellen-wertes von Mentor-Protégé-Beziehungen für die Lauf-bahnentwicklung haben Blickle, Kuhnert und Rieck (2003) darauf aufmerksam gemacht, dass Mentor-Pro-tégé-Beziehungen nur eine Art von laufbahnförderli-chen Unterstützungsbeziehungen darstellen (Higgins & Thomas, 2001). Denn neben Beziehungen zu Mentoren gibt es auch andere laufbahnförderliche Beziehungen: In der einen Beziehung mag ganz die emotionale Unter-stützung im Vordergrund stehen, in einer anderen da-gegen der Aspekt des Coachings dominieren, d. h., die fördernde Person unterstützt insbesondere das Erlernen der sachlichen Aspekte der Tätigkeit und gibt dazu wichtige Hinweise und Ratschläge. In einer dritten Be-ziehung mag die Laufbahnplanung im Mittelpunkt ste-hen. Die fördernde Person ermutigt dazu, die eigene Karriere in Angriff zu nehmen. Sie gibt Tipps und Hin-weise für die berufliche Zukunft und hilft bei der Lauf-bahnplanung. In einer vierten unterstützenden Bezie-hung kann der Fokus darauf liegen, dass Sichtbarkeit für die unterstützte Person entsteht: Die fördernde Person sorgt dafür, dass die Leistungen und das Potenzial der Nachwuchskraft einflussreichen Persönlichkeiten posi-tiv auffallen. Im Gegenzug arbeitet die Nachwuchskraft der fördernden Person zu, entlastet sie von Detailaufga-ben und bringt eigene Ideen zur Unterstützung der för-dernden Person ein. Ein solches Netzwerk von unter-stützenden Beziehungen hat zum einen den Vorteil, dass die Abhängigkeit von einzelnen Personen nicht zu groß wird, und zum anderen, dass die unterstützte Person gleichzeitig Zugang zu sehr vielen und sehr unterschied-lichen Informationen bekommt, was nicht der Fall ist, wenn sie nur von einem einzelnen Mentor unterstützt wird. In einer Metaanalyse (Ng, Eby, Sorensen & Feld-man, 2005) zeigten sich positive Effekte von Networking auf die Höhe des Einkommens, den Aufstieg und die Berufszufriedenheit.

14201

14.6 Auswirkungen der verändertenBeschäftigungsverhältnisse aufden Berufsverlauf

Das Alter zwischen 45 und 64 Jahren diente in der her-kömmlichen Struktur der Berufswelt der Sicherung des erreichten beruflichen Status. Die Entwicklungsaufgabe bestand darin, die erreichte Position zu sichern (7 Über-sicht »Berufliche Entwicklungsaufgaben«), das erforderli-chen Wissen und die eigenen, beruflich notwendigen Fertigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten (7 Über-sicht »Berufliche Entwicklungsaufgaben«: Aktualisierung)und sein Erfahrungswissen zu nutzen, um neue Aufga-ben zu übernehmen (7 Übersicht »Berufliche Entwick-lungsaufgaben«: Innovation). Ausgelöst wurden diese Entwicklungsaufgaben durch sich schrittweise verän-dernde Technologien in der Branche, durch den Konkur-renzkampf mit dem aufsteigenden Nachwuchs in der eigenen Organisation, die veränderten Ansprüche der heranwachsenden eigenen Kinder in der Familie sowie die nachlassende körperliche Fitness (Savickas, 2002). Aber bereits eine Studie von Mahoney (1987) aus der Mitte der 80er Jahre in den USA zeigte, dass dieses Mus-ter vorwiegend für Berufstätige mit hochrangigen beruf-lichen Positionen zutreffend war. Hauptsächlich den be-ruflich ganz Erfolgreichen der 45- bis 64-jährigen Berufs-tätigen blieb es vorbehalten, in die Erhaltungsphase(7 Übersicht »Berufliche Entwicklungsaufgaben«) der be-rufliche Entwicklung zu gelangen. Der größere Teil der Berufstätigen nach dem 45. Lebensjahr musste in dieser Studie aus den USA die Stelle oder sogar die Laufbahn wechseln, was mit beruflichen Re-Etablierungsphasenoder sogar Re-Explorationsphasen verbunden war.

Dieser Befund erwies sich als Trend. Durch die zu-nehmend globalere Vernetzung der nationalen Volks-wirtschaften, den weltweiten Siegeszug der neuen In-formations- und Kommunikationstechnologien, die Entwicklung weg von der Industrie- und hin zur Infor-mationsgesellschaft sowie die Verbreitung von Unter-nehmenszusammenschlüssen (Mergers), -aufkäufen (Acquisitions), Umstrukturierungen (Business Reengi-neering) und Verkleinerungen (Downsizing) als neue Managementkonzepte (7 Kap. 13) veränderte sich auch die Art der Bindung der Beschäftigten (. Tab. 14.4) an ihre Organisation (Rousseau, 1995).

Während die Beschäftigten vor den 90er Jahren noch auf eine langfristige Tätigkeit in ihrer Organisation set-zen konnten, ist heute die Anstellung in einer Organisa-

tion häufig zeitlich befristet und die Weiterbeschäftigung unsicher (Dostal, 2001). Die Berufsbiographie gleicht oft einem Flickenteppich (Lang-von Wins, Mohr & Rosen-stiel, 2004). Viele Personen haben schon sehr unter-schiedliche Tätigkeiten ausgeführt, um ihren Lebensun-terhalt zu verdienen. Unterbrechungen durch Zeiten der Arbeitslosigkeit sind nicht ungewöhnlich. Die Bezah-lung hängt weniger von Alter, Geschlecht, Familienstand und der Dauer der Betriebszugehörigkeit ab, sondern mehr davon, über welches im Moment erfolgskritische Wissen die Beschäftigten verfügen. Die Weiterqualifizie-rung fällt zunehmend mehr in die Eigenverantwortung der Beschäftigten. Die Lebensrisiken müssen verstärkt eigenständig abgesichert werden (Voß, 1998).

Speziell in der Bundesrepublik Deutschland haben die sog. prekären Beschäftigungsverhältnisse (zeitliche Be-fristung, Teilzeitbeschäftigung, Scheinselbstständigkeit) stark zugenommen (Statistisches Bundesamt, 2004): Im Jahr 1991 waren 11% der abhängig Beschäftigten im Alter von 15 bis 29 Jahren nur zeitlich befristet beschäftigt, im Jahr 2003 waren es 20%. Auch die Teilzeitarbeit nahm erheblich in diesem Zeitraum zu: Seit 1991 stieg die An-zahl der abhängig Beschäftigten, die nur ein Teilzeitbe-schäftigungsverhältnis hatten, um 2,4 Mio. Personen, also

. Tab. 14.4. Alter und neuer psychologischer Kontrakt nachCascio (2003)

Alter psychologischerKontrakt

Neuer psychologischerKontrakt

Stabilität, Vorhersehbarkeit Veränderung, Ungewissheit

Langfristigkeit Zeitliche Befristung

Standardisierte Aufgaben Flexible Aufgaben

Belohnung von Loyalität Belohnung von Leistung undWissen

Patriarchalische Fürsorge Eigenverantwortung

Sicherheit des Arbeitsplatzes Arbeitsplatzunsicherheit*

Lineare Berufslaufbahnen Berufliche Patchworkbio-graphien

Lernen am Berufsanfang Lebenslanges beruflichesLernen

* Im Gegensatz zu den USA steht der Sicherheit des Arbeits-platzes in Deutschland nicht die Sicherheit gegenüber, schnellwieder irgendwo anders einen Arbeitsplatz zu finden. Dies giltin Deutschland nur für hoch qualifizierte Beschäftigte.

14.6 · Auswirkungen der veränderten Beschäftigungsverhältnisse auf den Berufsverlauf

©Jo

hnW

iley

&So

ns,I

nc.2

003

Kapitel 14 · Berufswahl und berufliche Entwicklung202

14

um 51% auf 22% der Erwerbstätigen insgesamt an. Nur noch 78% der Erwerbstätigen gingen im Jahr 2003 einer Vollzeitbeschäftigung nach. Schließlich stieg auch die An-zahl der Selbstständigen beträchtlich an, darunter auch die der Selbstständigen ohne Beschäftigte. Im Jahre 1991 gab es rund 1,4 Mio. Selbstständige ohne Beschäftigte. Im Jahr 2003 waren es rund 2 Mio. Selbstständige ohne Beschäftig-te in Deutschland. Dies entspricht einem Zuwachs von 42%. Es ist zu vermuten, dass ein erheblicher Anteil der Selbstständigen ohne Beschäftigte in Arbeitsverhältnissen tätig ist, die dem einer Scheinselbstständigkeit sehr nahe kommen. Ein Beispiel dafür sind LKW-Fahrer, die nicht mehr als Angestellte, sondern als Selbstständige mit eige-nem LKW für dieselbe Spedition tätig sind. Sie arbeiten nicht selbstständig, sondern nach Anweisung, tragen aber die wirtschaftlichen Risiken selbst, müssen ihre Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung alleine fi-nanzieren und bekommen weder bezahlten Urlaub noch bezahlte Krankheitstage. Schließlich kommt hinzu, dass Erwerbstätigkeiten mit einfachen Anforderungen abge-nommen und mit komplexeren Anforderungen zugenom-men haben (Reinberg & Schreyer, 2003; . Abb. 14.2).

Als normative Leitkonzepte für Berufstätige, die mit diesen veränderten Beschäftigungsverhältnissen kon-frontiert sind, wurden drei ähnliche Metaphern bzw. Konstrukte (Inkson, 2006) vorgeschlagen (. Tab. 14.5). Das proteanische Laufbahnmodell (Hall, 2004), das Konzept der entgrenzten Laufbahn (Voß, 1998) sowie das Employability-Konstrukt (Fugate, Kinicki & Ashforth, 2004).

In der Odyssee von Homer ist Proteus der Meeresgott, der sich nach Wunsch und Bedarf in einen Löwen, eine Schlange, einen Panther, ein Wildschwein oder in eine an-dere Gestalt verwandeln kann. Dieses Bild wurde von Hall (2004) aufgegriffen, um das Leitbild einer selbst bestimm-ten beruflichen Anpassungsfähigkeit zu veranschauli-chen. In starker gedanklicher Nähe zur Laufbahnentwick-lungstheorie postuliert dieses Leitbild für Berufstätige das Ideal der Herausbildung einer individuellen beruflichen Identität (Was sind meine Stärken, was sind meine Werte, was sind meine Ziele – »knowing why«), der Herausbil-dung der Fähigkeit zur Antizipation von neuen Trends und Entwicklungen im eigenen beruflichen Umfeld sowie der Fähigkeit, Einstellungen und Fertigkeiten flexibel den situativen Anforderungen anzupassen. Die berufstätige Person schließt keinen psychologischen Kontrakt mehr mit ihrer Organisation (7 Kap. 16), sondern mit sich selbst. Sie misst ihren Erfolg nicht an materiellen Fort-schritten, sondern an der Verwirklichung von selbst ge-setzten Zielen. Allerdings steht die empirische Forschung zu diesem Leitbild noch am Anfang.

Das Leitbild der Entgrenzung geht von der Annah-me aus, dass Berufstätige die Fähigkeit entwickeln soll-ten, innerhalb einer bestimmten Branche und innerhalb eines bestimmten Berufes flexibel zwischen verschiede-nen Laufbahnen (z. B. Fach- und Führungslaufbahnen) und Arbeitgebern, was auch Familienzeiten sowie Pha-sen beruflicher Selbstständigkeit einschließt, zu wech-seln (Arthur & Rousseau, 1996). Wechsel werden durch berufliches Kapital ermöglicht und sollen zu einer Er-weiterung des beruflichen Kapitals beitragen. Das beruf-liche Kapital hat drei Komponenten, nämlich

. Abb. 14.2. Schätzungen des Anteils der Erwerbstätigen ohneAuszubildende nach Tätigkeitsniveau in Deutschland 1991 und2010 in Prozent. (Nach Reinberg & Schreyer, 2003)

. Tab. 14.5. Neue normative Leitkonzepte für Berufstätige. (Nach Inkson, 2006)

Proteanisches Leitbild Leitbild der Entgrenzung Employability

Selbstbestimmung und Anpassungsfähig-keit durch Identität und persönliche Werte

Proaktive Entgrenzung durchAkkumulation von Karrierekapital

Bewältigungshandeln durch sichere Identität,Laufbahnanpassungsfähigkeit, sowie Human-und Sozialkapital

©El

sevi

erLt

d.20

06

Mit

freu

ndlic

herG

eneh

mig

ung

desI

nstit

utsf

ürA

rbei

tsm

arkt

-un

dBe

rufs

fors

chun

g(IA

B).

14203

4 das Knowing why (berufliche Identität und berufli-che Werte),

4 das Knowing how (berufliche Fertigkeiten und be-rufliche Erfahrung) sowie

4 das Knowing whom (Aufbau von persönlichen Netz-werken und sowie einer positiven persönlichen Re-putation).

Fugate et al. (2004) haben versucht, mit dem Konstrukt der Employability diejenigen Faktoren zu identifizieren, die dazu beitragen, dass eine Person ihre Erwerbstätigkeit auch angesichts prekärer Arbeitsmarktchancen erhalten kann. Das Konstrukt ist stärker deskriptiv orientiert als die beiden Leitbilder. Das Konstrukt der Employability wird von den Autoren als gemeinsame Schnittmenge der beruflichen Identität, der beruflichen Anpassungsbereit-schaft sowie des individuellen Sozial- und Humankapi-tals konzipiert.

Aufgrund eines differenzierten beruflichen Selbst-konzeptes, d. h. einer sicheren beruflichen Identität (Ca-reer Identity – Knowing why) sowie einer reichhaltigen individuellen kognitiven beruflichen Landkarte sollen Personen für sie in Frage kommende Beschäftigungs-möglichkeiten explorieren. Förderlich ist dabei ein in-formationsorientierter Stil, der sich durch aktives Suchverhalten sowie ein eigenständiges, stark problem-orientiertes Vorgehen auszeichnet. Die berufliche An-passungsfähigkeit wird durch folgende individuellen Einstellungen und Dispositionen gefördert: Optimis-mus, Lernbereitschaft, Offenheit für Erfahrung, ein in-ternaler Locus of Control sowie eine positive, generali-sierte Selbstwirksamkeitserwartung. Soziales Kapital manifestiert sich im sozialen Netzwerk einer Person. Netzwerke variieren in Bezug auf ihre Größe und Stärke. Sie verschaffen Informationen und Einfluss und damit die Gelegenheit, berufliche Chancen zu entdecken und die Möglichkeit, sie zu realisieren. Das individuelle Hu-mankapital manifestiert sich in den individuellen Fähig-keiten, der Schulbildung, dem Studium, der beruflichen Ausbildung, der beruflichen Weiterbildung sowie der Dauer und Intensität der Arbeits- und Berufserfahrung.

Eby, Butts und Lockwood (2003) untersuchten die relative Bedeutung der drei Größen Knowing why (dif-ferenziertes berufliches Selbstkonzept), Knowing how (Humankapital) und Knowing whom (Sozialkapital) bei 458 nordamerikanischen Hochschulabsolventen des Ab-solventenjahrganges 1995, die 2001, also nach 6 Jahren, zu ihrem beruflichen Erfolg, ihren internen Aufstiegs-

chancen sowie zu ihren Chancen am Arbeitsmarkt be-fragt wurden. Die Autoren fanden in Übereinstimmung mit der Laufbahnentwicklungstheorie, dass für den bis-herigen Laufbahnerfolg und die Beurteilung der eigenen internen Aufstiegschancen ein differenziertes berufliches Selbstkonzept die vergleichsweise höchste Bedeutung hatte. Für die externen Arbeitsmarktchancen hatte das individuelle Humankapital das größte relative Gewicht.

Begünstigende Faktoren für die berufliche Weiter-bildungsbereitschaft wurden von Blickle und Schnei-der (2008) zusammenfassend dargestellt und werden in der entsprechenden Übersicht wiedergegeben.

Begünstigende Faktoren für die beruflicheWeiterbildungsbereitschaft

Wichtige individuelle Motive4 Allgemeines Bedürfnis zur persönlichen Weiter-

entwicklung und Selbstverbesserung4 Hoffnung auf finanzielle Verbesserung4 Wunsch nach Arbeitsplatzsicherung4 Aussicht auf Reputationszuwachs4 Wunsch, das berufliche Fachwissen zu aktuali-

sieren4 Wahrgenommene Verpflichtung zur Weiterbil-

dung seitens des Arbeitgebers

Begünstigende organisationale Faktoren(7 Kap. 19 und 26)4 Vorhandene betriebliche Lernkultur4 Lernförderliche Aufgabengestaltung4 Unterstützung durch Vorgesetzte und Kollegen

Faktoren, die die Motivation, an Trainingsmaß-nahmen teilzunehmen, fördern (7 Kap. 19 und 26)4 Geringe Ängstlichkeit4 Internale Kontrollüberzeugung4 Hohe Selbstwirksamkeit4 Hohe Gewissenhaftigkeit4 Starke Leistungsmotivation

Problemgruppen der beruflichen Weiterbildung4 Frauen4 Ältere4 Personen mit niedrigem Bildungsabschluss4 Personen mit niedrigem sozialem Status4 Beschäftigte in Klein- und Mittelbetrieben

14.6 · Auswirkungen der veränderten Beschäftigungsverhältnisse auf den Berufsverlauf

Kapitel 14 · Berufswahl und berufliche Entwicklung204

14

Die Selbstwirksamkeitserwartungen, die Ausrichtung des Locus of Control, der Optimismus und die Selbst-wertschätzung spielen also eine wichtige Rolle für die erfolgreiche Anpassung von Erwachsenen an die ver-änderten Beschäftigungsverhältnisse. Wie sehr um-fangreichen Interventions- und Evaluationsstudien bei Arbeitslosen in den USA der Arbeitsgruppe um Vino-kur zeigen, lassen sich diese Größen gezielt durch psy-chologische Interventionen im Rahmen von Outplace-ment- oder Arbeitslosentrainings steigern (Ryn & Vinokur, 1992). Diese Interventionen führen auch noch nach 2,5 Jahren zu einer höheren Beschäfti-gungsquote und besseren Einkommen bei den Betrof-fenen (Vinokur, Ryn, Gramlich & Price, 1991; Vinokur & Schul, 1997). Eine ausführliche Darstellung von psy-chologischen Interventionsmaßnahmen bei Erwerbs-losen findet sich bei Zempel und Moser (2001), Out-placementmaßnahmen werden von Hofmann (2001) eingehend dargestellt.

14.7 Perspektiven aufgrund desdemographischen Wandelsin Deutschland

Mehr als 8 Mio. der fast 11 Mio. Teilzeitbeschäftigten in Deutschland sind Frauen (Wanger, 2005). Häufige Grün-de dafür, warum Frau so häufig in Teilzeitbeschäfti-gungs- anstatt in Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen arbeiten, sind die Unterbrechung oder Einschränkung der Erwerbstätigkeit von Frauen aufgrund der Kinder-betreuung sowie der Pflege und Betreuung immer länger lebender Eltern und Großeltern. Diese Einschränkungen und Unterbrechungen wirken sich negativ auf die Karri-ereentwicklung von Frauen aus. Die Einkommen von Frauen in Deutschland liegen derzeit jedoch auch bei Berücksichtigung der kürzeren Arbeitszeiten niedriger als jene der Männer. Außerdem sind Frauen in Füh-rungspositionen immer noch stark unterrepräsentiert, obwohl Frauen inzwischen im Durchschnitt höhere all-gemeinbildende Schulabschlüsse haben als Männer (Sta-tistisches Bundesamt, 2005).

Nur 38% der Menschen in Deutschland zwischen 55 und 64 Jahren sind noch erwerbstätig. Die Gründe dafür sind eine verminderte Erwerbsfähigkeit (etwa 1,8 Mio. Personen beziehen in Deutschland eine Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeitsrente), eine hohe Gesamtarbeitslosig-keit sowie eine lange Jahre auch staatlich geförderte

Frühverrentungspersonalpolitik der Arbeitgeber (All-mendinger & Ebner, 2006): 15% aller Betriebe stellen grundsätzlich keine älteren Mitarbeiter ein. Und nur 2% der Betriebe bieten eine besondere Ausstattung der Ar-beitsplätze für Ältere.

Es wird geschätzt (Allmendinger & Ebner, 2006), dass sich die Bevölkerung in Deutschland von 82,5 auf 75 Mio. im Jahre 2050 verringern wird. Der Anteil der unter 20-Jährigen wird von 21 auf 16% und der Anteil der zwischen 20- und 59-Jährigen wird von 55 auf 47% sinken. Steigen wird dagegen der Anteil der 60- bis 79-Jährigen von 20 auf 25% und der über 80-Jährigen von 4 auf 12%. Je nach Zuwanderungsintensität schätzt man, dass deshalb das Arbeitskräfteangebot in Deutschland bis zum Jahre 2050 von 44,5 auf 32–38 Mio. Arbeitskräf-te absinken wird.

Allmendinger und Ebner (2006) gelangen deswegen zu folgender Forderung:

Insbesondere die Expansion anspruchsvoller Dienst-leistungstätigkeiten erhöht den Bedarf an hochqua-lifizierten Arbeitskräften, während niedrig Qualifi-zierte zunehmend seltener nachgefragt werden ...Das schrumpfende Arbeitskräfteangebot, die immerälteren Arbeitsanbieter und die erhöhten Qualifikati-onsanforderungen verlangen nach einer Erhöhungder Erwerbstätigenquoten von Frauen und Älterensowie nach einer effektiveren und verstärkten Bil-dung und Weiterbildung. (Allmendinger & Ebner,2006, S. 227)

Ältere Menschen verfügen über Wissen und Erfahrun-gen, die sie in die Lage versetzen, sich mit neuen Anfor-derungen kreativ auseinanderzusetzen, insbesondere werden Entscheidungen und Schlussfolgerungen von Älteren mit mehr Bedacht, mit größerer Vorsicht und nüchternem Realismus getroffen (Lehr & Kruse, 2006). Die Risiken bei älteren Beschäftigten resultieren aus einem Nachlassen der Körperkraft, der Verschlechte-rung der Gesundheit, Verminderungen der Sinnesleis-tungen, Einbußen in der Informationsverarbeitungs- und Reaktionsgeschwindigkeit, verringerter Leistungs-kapazität des Arbeitsgedächtnisses sowie einer Abnahme der selektiven Aufmerksamkeit (Maintz, 2003). Deshalb wird es zukünftig notwendig sein, Ar-beitsaufgaben für ältere Erwerbstätige so zu gestalten, dass sie deren Risiken kompensieren und ihre Stärken zum Tragen bringen.

14205

Zusammenfassung4 Erwerbsarbeit dient der Sicherung des Lebens-

unterhaltes einer Person und ihrer Familie. Er-werbsarbeit strukturiert die Zeit, schafft regelmä-ßige soziale Kontakte außerhalb der Kernfamilie,vermittelt einen Bezug zu Zielen und Zwecken,die über die betroffene Person selbst hinausrei-chen, sie gibt persönliche Identität und schafft so-zialen Status und sorgt für psychophysische Akti-vierung.

4 Die berufliche Entwicklung wird durch sog. Ent-wicklungsaufgaben veranlasst und strukturiert.Jede Phase der beruflichen Entwicklung ist durchspezifische Entwicklungsaufgaben gekennzeich-net.

4 In der herkömmlichen Erwerbsarbeit konnte manfolgende Phasen unterscheiden: Wachstums-, Ex-plorations-, Etablierungs-, Erhaltungs- und Rück-zugsphase.

4 Infolge der Globalisierung der Weltwirtschaft, derneuen Informations- und Kommunikationstech-nologien sowie veränderter Managementkon-zepte sind aber mittlerweile auch Beschäfti-gungsverhältnisse im mittleren und späten Er-wachsenenalter durchBeschäftigungsungewissheit und hohe Flexi-bilitätserfordernisse gekennzeichnet.

4 Eine erfolgreiche individuelle Anpassung wirddurch berufliche Zukunftsorientierung, hoheSelbstwirksamkeitserwartung, einen internalenLocus of Control, Optimismus und Selbstwert-schätzung erleichtert.

4 Diese Größen lassen sich gezielt durch psycholo-gische Interventionen im Rahmen von Out-placement- oder Arbeitslosentrainings be-schäftigungswirksam steigern.

4 Das schrumpfende Arbeitskräfteangebot, die im-mer älteren Arbeitsanbieter und die erhöhtenQualifikationsanforderungen infolge des demo-graphischen Wandels bis zum Jahre 2050 inDeutschland verlangen nach einer Erhöhung derErwerbstätigenquoten von Frauen und Älte-ren sowie nach einer effektiveren und verstärktenBildung und Weiterbildung von Älteren, Personenmit niedrigem Bildungsabschluss und niedrigemsozialem Status sowie Beschäftigten in Klein- undMittelbetrieben.

L Weiterführende Literatur

Brown, D. et al. (Eds.). (2002). Career choice and development. SanFrancisco, CA: Jossey-Bass.

Ng,T.W.H., Eby, L.T., Sorensen, K.L. & Feldman, D.C. (2005). Predictorsof objective and subjective career success: A meta-analysis.Personnel Psychology, 58, 367–408.

Literatur

Abele-Brehm, A. & Stief, M. (2004). Die Prognose des Berufserfolgsvon Hochschulabsolventinnen und absolventen. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 48, 4–16.

Allen, T.D., Eby, L.T., Poteet, M.L., Lentz, E. & Lima, L. (2004). Careerbenefits associated with mentoring for protégés: A meta-ana-lysis. Journal of Applied Psychology, 89, 127–136.

Allensbacher Archiv (Hrsg.). (2005). IfD-Umfrage 7071, Mai/Juni2005. http://www.ifd-allensbach.de/news/prd_0512.html.

Allmendinger, J. & Ebner, C. (2006). Arbeitsmarkt und demogra-fischer Wandel. Die Zukunft der Beschäftigung in Deutschland.Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 50,227–239.

Arthur, M.B. & Rousseau, D.M. (Eds.).(1996). The boundaryless career: A new employment principle for a new-organizational era. Ox-ford: Oxford University Press.

Assouline, M. & Meir, E.I. (1987). Meta-analysis of the relationshipbetween congruence and well-being measures. Journal of Vo-cational Behavior, 31, 319–332.

Bamberg, E. (1996). Wenn ich ein Junge wär’ ... Alltagstheorien über geschlechtstypische berufliche Orientierungen im historischen Vergleich. Göttingen: Hogrefe.

Baumert, J. & Schümer, G. (2001). Familiäre Lebensverhältnisse, Bil-dungsbeteiligung und Kompetenzerwerb. In J. Baumert, E.Klieme, M. Neubrand, M. Prenzel, U. Schiefele, W. Schneider, P.Stanat, K. J. Tillmann & M. Weiß (Hrsg.), PISA 2000. Basiskompe-tenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Ver-gleich (S. 323–410). Opladen: Leske + Budrich.

Blickle, G. (1997). Zur Laufbahnunsicherheit beim Übergang vomStudium in den Beruf. In L. von Rosenstiel, T. Lang-von Wins &E. Sigl (Hrsg.), Perspektiven der Karriere (S. 215–223). Stuttgart:Poeschel.

Blickle, G. & Schneider, P. (2007). Mentoring. In H. Schuler & Kh.Sonntag (Hrsg.), Handbuch der Psychologie, Band Arbeits- und Organisationspsychologie (S. 395–402). Göttingen: Hogrefe.

Blickle, G. & Schneider, P. (2008). Anpassungs- und Veränderungs-bereitschaft angesichts des Wandels der Arbeit. In U. Kleinbeck& K.-H. Schmidt (Hrsg.), Arbeitspsychologie. Enzyklopädie der Psychologie, Bd. D/III/1 (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Blickle, G. & Kuhner, B. & Rieck, S. (2003). Laufbahnförderung durchein Unterstützungsnetzwerk: Ein neuer Mentoringansatz undseine empirische Überprüfung. Zeitschrift für Personalpsycholo-gie, 2, 118–128.

Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, sozia-les Kapital. In R. Kreckel (Hrsg.), Soziale Ungleichheiten (S. 183–198). Göttingen: Schwartz (Soziale Welt, Sonderband 2).

Literatur

Kapitel 14 · Berufswahl und berufliche Entwicklung206

14

Caplan, R.D., Vinokur, A.D., Price, R.H. & Ryn, M. van (1989). Job see-king, reemployment, and mental health: A randomized fieldexperiment in coping with job loss. Journal of Applied Psycho-logy, 74, 759–769.

Cascio, W. (2003). Changes in workers, work, and organizations. InC. Borman, D.R. Ilgen & R.J. Klimoski (Eds.), Handbook of Psycho-logy, Vol. 12: Industrial and Organizational Psychology (pp. 401–422). Hoboken, NJ: Wiley.

Coleman, J.S. (1988). Social capital in the creation of human capital.American Journal of Sociology, 94, 95–120.

Dawis, R.V. (1996). The theory of Work Adjustment and person-en-vironment-correspondence counseling. In D. Brown, Brooks, L.et al. (Eds.), Career choice and development (pp. 75–120). SanFrancisco: Jossey-Bass.

Dawis, R.V. (2002). Person-environment-correspondence theory. InD. Brown et al. (Eds.), Career choice and development (pp. 427–464). San Francisco: Jossey-Bass.

Dawis, R.V. & Lofquist, L.H. (1984). A psychological theory of work adjustment. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Dostal, W. (2001). Neue Beschäftigungsverhältnisse und Arbeits-markt. In H. Reichold, A. Löhr & G. Blickle (Hrsg.), Wirtschaftsbür-ger oder Marktopfer (S. 63–84). Mering: Hampp.

Dostal, W., Stooß, F. & Troll, L. (1998). Beruf – Auflösungstendenzenund erneute Konsolidierung. Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt und Berufsforschung, 31, 438–460.

Eby, L.T., Butts, M. & Lockwood, A. (2003). Predictors of success inthe era of the boundaryless career. Journal of Vocational Beha-vior, 24, 689–708.

Engelbrecht, W. (1994). Computerunterstützte berufsbezogeneTestauswertung im Dienst der Berufsberatung. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie, 38, 175–181.

Fugate, M., Kinicki, A.J. & Ashforth, B.E. (2004). Employability: A psy-cho-social construct, its dimensions, and applications. Journal of Vocational Behavior, 65, 14–38.

Grässlin, J. (1998). Jürgen E. Schrempp. Der Herr der Sterne. München:Droemer-Knaur.

Hall, D.T. (2004). The protean career: A quarter-century journey.Journal of Vocational Behavior, 65, 1–13.

Higgins, M.C. & Kram, K.E. (2001). Reconceptualizing mentoring atwork: a developmental network perspective. Academy of Management Review, 26, 264–288.