Fremdkörper im Leib

-

Upload

hans-peter -

Category

Documents

-

view

214 -

download

1

Transcript of Fremdkörper im Leib

psychiatrie

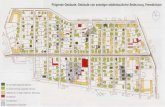

Fremdkörper im Leib

Von der körperdysmorphen Störung über die Körperintegrität- Identitätsstörung (BIID) hin zur artifiziellen Störung – Teil III

H. P. Kapfhammer1

Es handelt sich hier um das Manuskript eines Vortrags, den Prof. DDr. Hans-Pe-ter Kapfhammer anlässlich des von ihm und dem im Juli 2010 verstorbenen Do-yen der Österreichischen Psychiatrie, Prof. Dr. Hans Georg Zapotoczky, in Graz veranstalteten Symposiums „Das Fremde im Eigenen – Das Meinige im Fremden“ am 27. 3. 2009 gehalten hat. Lesen Sie in dieser Ausgabe der Psychop-raxis den dritten und letzten Teil des voll-ständigen Vortragsmanuskripts.

Die artifizielle Störung

Heimliche selbstschädigende Handlun-gen, die zu objektivierbaren Verletzungen des Körpers oder zu Krankheitssympto-men führen oder diese aber vortäuschen oder willentlich aggravieren, werden als artifizielle Störungen bezeichnet. Hierzu zählen auch sekundäre Schädigungen, die aus invasiven diagnostischen oder thera-peutischen Eingriffen durch Ärzte entste-hen. Neben der Selbstschädigung und in-duzierten iatrogenen Schädigung wird also immer auch ein Moment der inter-personalen Täuschung impliziert. Wenn-gleich Patienten mit artifiziellen Störun-gen stets bewusst ist, dass sie die Krankheitssymptome bei sich selbst ziel-

gerichtet hervorrufen und gleichzeitig mit den Beschwerden ihre soziale Umwelt, speziell Ärzte täuschen, ist die Motivation dieses Handelns sehr viel komplexer, kei-neswegs den Patienten selbst immer ein-gängig und bewusst. Äußere Vorteilnah-men oder soziale Vergünstigungen spielen in Abgrenzung etwa zur Simulation eine sehr untergeordnete Rolle.

Patienten mit artifiziellen Störungen können bei sich die unterschiedlichsten somatischen Krankheitsbilder induzieren. Es sind aber auch artifizielle Störungen mit vorrangig psychologischen Sympto-men möglich. Hierunter sind vor allem Berichte über vorgeschützte Vergewalti-gungen oder posttraumatische Belas-tungsstörungen nach anderen fiktiven Traumatisierungen, pathologische Trau-erreaktionen nach behauptetem Verlust von nahen Angehörigen, dissoziative Identitätsstörungen, vorgegebene Delire, Amnesien oder psychotische Zustandsbil-der zu beachten. Sonderformen artifiziel-

ler Störungen, die aber z. B. in der Pädiat-rie eine große Rolle spielen, sind die „Münchhausen by proxy-Syndrome“, bei denen meist Mütter körperliche Krank-heitssymptome bei ihren kleinen Kindern induzieren und sie dadurch erheblich ge-fährden können. Selten kommt es auch zu artifiziellen Schädigungen bei erwachse-nen Personen, die ein Partner stellvertre-tend bei ihnen induziert („Münchhausen-syndrom by adult proxy“) (Kapfhammer 2008 b).

Diagnostische Kriterien

Eine sorgfältige organische Diagnostik ist stets gefordert, da zum einen die artifiziel-len Handlungen nicht selten zu bedrohli-chen Krankheitszuständen führen, zum anderen auch koexistente echte somati-sche Krankheiten vorliegen können. Der

Arzt-Patienten-Interaktion ist immer eine besondere Bedeutung einzuräumen. Pati-enten besitzen eine große Fertigkeit, in ih-ren behandelnden Ärzten eine Vielfalt von konfliktreichen, meist nicht kritisch re-flektierten Gefühlen auszulösen. Auffällig ist die große Diskrepanz zwischen der Schwere der Befunde und der zunehmen-den Invasivität und Vielfältigkeit der durchgeführten diagnostischen Maßnah-men und Therapieschritte. Die hier stell-vertretend ausagierte destruktive Hand-lungsweise des Arztes bleibt oft lange unerkannt und trägt ein beträchtliches Ri-siko einer iatrogenen Schädigung. Die in den modernen Klassifikationssystemen von ICD-10 und DSM-IV formulierten dia-gnostischen Kriterien einer artifiziellen Störung beinhalten: die Vortäuschung, die Aggravation und/oder das künstliche Her-vorrufen von körperlichen und/oder psy-chischen Krankheitssymptomen, ein suchtartiges Verlangen nach ständig neuen Krankenhausaufenthalten, eine

auffällige Bereitschaft, sich invasiven dia-gnostischen und therapeutischen, ein-schließlich operativen Eingriffen zu unter-ziehen, Hinweise auf viele vorangegangene Operationen, eine pathologische Arzt-Pa-tienten-Beziehung, fehlende verstehbare äußere Motive, vor allem bei chronischen Verläufen (Münchhausen-Syndrom) Pseudologia phantastica, Tendenz zu ex-zessivem Reisen bei mangelnder sozialer Verwurzelung, Selbstentlassungen gegen ärztlichen Rat. Klinisch muss zwischen unterschiedlichen Schweregraden der bei sich ausgelösten Krankheitssymptome und sekundären Behinderungen unter-schieden werden (Willenberg et al. 1997).

Die besonderen Charakteristika einer artifiziellen Störung machen es verständ-lich, dass die Diagnose in den seltensten Fällen schon positiv im ärztlichen Erst-kontakt gestellt werden kann. Typischer-1 Univ.-Klinik für Psychiatrie, Graz

Patienten besitzen eine große Fertigkeit, in ihren behandeln-den Ärzten eine Vielfalt von konfliktreichen, meist nicht kri-tisch reflektierten Gefühlen auszulösen.

Foto

: priv

at

Univ.-Prof. DDr. Hans-Peter Kapfhammer

2/2012 psychopraxis8 © Springer-Verlag

psychiatrie

weise erhärten sich Ver-dachtsmomente erst dann, wenn ein Patient zufällig be-obachtet wird, wie er an sich selbst manipuliert, Parapher-nalien wie z. B. Blutabnah-mebesteck oder Medika-mente in den persönlichen Effekten eines Patienten ge-funden werden, inkonsis-tente / unmögliche Laborbe-funde erhoben werden, die den Verdacht einer Selbst-manipulation nahe legen, oder keine bekannte Krank-heit die erhobenen Befunde erklären kann und die Dia-gnose einer artifiziellen Stö-rung per exclusionem gestellt werden muss.

Hohe Dunkelziffer

Oft ist auch eine bedeutsame psychiatrische Komorbidität aufzudecken. Neben unter-schiedlichen Persönlichkeits-störungen (überwiegend emotional-instabile Border-line-, aber auch narzisstische, histrionische oder antisoziale Persönlich-keitsstörung) können zusätzlich vielfältige Störungen der Impulskontrolle, depres-sive, Angst- und Zwangsstörungen, disso-ziative Störungen, nicht-organische Schlaf- und sexuelle Funktionsstörungen, Abhängigkeits- und Essstörungen impo-nieren. Häufig bestehen neben den artifi-ziell induzierten somatischen Störungen auch genuine körperliche Erkrankungen, die nicht selten das modellhafte Medium für heimlich-selbstschädigende und inter-personal-manipulative Handlungen bil-den. Auch eine Koexistenz von psychoso-matischen Störungen vor allem des Essens (z. B. Anorexia oder Bulimia nervosa) bzw. des Verdauungstraktes (z. B. Colitis ulce-rosa oder M. Crohn) ist zu beachten (Kapf-hammer et al. 1998; Plassmann 1993).

Die der Definition von artifiziellen Stö-rungen innewohnende absichtliche Täu-schung ist der Grund, warum exakte Zah-len zur Epidemiologie nicht existieren. In der Literatur berichtete Angaben schwan-ken zwischen 0.05 und 2 % artifizieller Stö-rungen unter jenen Patienten, die in ei-nem somatisch-medizinischen Kontext Konsiliarpsychiatern oder –psychosomati-kern vorgestellt werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um rückgerechnete Häufigkeiten aus konsiliarischen Jahres-übersichten. Die Inzidenzen in systemati-

schen Recherchen bei einer definierten medizinischen Fragestellung (z. B. dia-gnostische Klärung „rezidivierender Fie-berzustände“), bei der die Möglichkeit ei-ner artifiziellen Genese somatischer Symptome diagnostisch prinzipiell mitbe-dacht wird, liegen die Raten aber deutlich höher. Es muss deshalb allgemein von ei-ner unklaren, bedeutsam höheren Dun-kelziffer ausgegangen werden. Frauen überwiegen insgesamt klar. Auffällig ist soziodemographisch eine Assoziation zu medizinischen und pflegerischen Berufs-gruppen. Männer hingegen sind in der Untergruppe chronischer artifizieller Stö-rungen mit Zeichen eines umfassenden Krankenhauswanderns, gefälschten Bio-graphien, wechselnden personalen Iden-titäten und sozialer Entwurzelung, die auch als „Münchenhausen-Syndrome“ bezeichnet werden, stärker vertreten (Kapfhammer 2008 b).

Die klinisch-empirische Perspektive

In einer klinisch-empirischen Perspektive ist es wichtig, ein breites Spektrum von Störgraden bei artifiziellen Störungen an-zunehmen. Am einen Pol sind passagere Reaktionsweisen in emotional belasten-den Krisen oder aber leichtere neurotische

Konfliktlösungsversuche. Am anderen Pol gruppieren sich schwere Persönlichkeitsstörun-gen mit narzisstischen, Border-line- und antisozialen Zügen. Bei letzteren Patienten, die ein oft chronisches selbstschädi-gendes Verhaltensmuster zei-gen, bestehen Hinweise für be-deutsame strukturelle Defizite in ihrer Persönlichkeitsent-wicklung. Hiermit können fast regelhaft einschneidende bio-graphische Belastungen und Traumatisierungen in frühen Entwicklungsjahren korreliert werden.

Bei diesen Patienten mit gra-vierenden Persönlichkeitsdefi-ziten müssen grundlegende Be-einträchtigungen der Selbst-, speziell der Körperselbstent-wicklung und der Regulation des Selbstwerts unterstellt wer-den. Ihre Fähigkeit, vertrauens-volle und emotional tragfähige Beziehungen einzugehen und aufrechtzuerhalten, ist ernst-haft beeinträchtigt worden. Ihre Einstellungen und Handlungen

dem eigenen Körper gegenüber weisen häufig Merkmale von Reinszenierungen traumatischer Erfahrungen auf. Ihre Be-ziehungen zu sozialen Partnern tragen oft die Züge von Misstrauen, Täuschung und Verrat, die auch das ursprüngliche Erzie-hungsklima charakterisiert haben.

In einer Perspektive der Entwicklung artifizieller Störungen ist bedeutsam, dass sich nicht selten Übergänge aus anderen Störungen vollziehen. In der Anamnese von artifiziellen Störungen fallen gehäuft auf: Suizidversuche, parasuizidale Hand-lungen oder offenes impulsgesteuertes Sichselbstverletzen (z. B. Schneiden an den Handgelenken), Essstörungen, schwere Abhängigkeiten von psychotro-pen Substanzen, somatoforme Störungen (z. B. Konversionsstörung, somatoforme Schmerzstörung; Kapfhammer et al. 1998).

Artifizielle Störungen sind also nicht immer nur als Handlungen zu verstehen, die auf eine akute Dekompensation in den Lebens- und Verarbeitungsmodi eines Pa-tienten mit schwerwiegend gestörter Per-sönlichkeitsorganisation unter psychi-scher und sozialer Belastung hinweisen. Vielmehr müssen für das Krankheitsge-schehen auch bedeutsame dynamische Entwicklungsmomente in der Anamnese beachtet werden, die therapeutisch rele-vant sein können.

Männer sind in der Untergruppe chronischer artifizieller Störungen mit Zeichen eines umfassenden Krankenhauswanderns, gefälschten Biographien, wechselnden personalen Identitäten und sozialer Entwurze-lung, die auch als „Münchenhausen-Syndrome“ bezeichnet werden, stärker vertreten.

phot

os.c

om

2/2012psychopraxis 9© Springer-Verlag

psychiatrie

Mühevolle Motivanalyse

Versucht man die Aktualgenese einer heimlichen Selbstmisshandlung am eige-nen Körper und das Ausmaß der hiermit assoziierten Täuschungsmanöver zu ver-stehen, so imponiert bei einer ersten klini-schen Evaluation meist die große Diskre-panz zwischen einer oft erschreckenden Selbstschädigung einerseits und einem of-fenkundigen Fehlen unmittelbar ein-leuchtender psychologischer und sozialer Motive. Erst in einer mühevollen Motiva-nalyse kristallisieren sich eine Reihe von verdeckten Gründen für dieses abnorme Krankheitsverhalten heraus. Für die bei-den psychopathologischen Dimensionen der „heimlichen Selbstschädigung“ und „interpersonalen Täuschung“ müssen stets sehr vielfältige psychodynamische, aber auch psychobiologische Aspekte dif-ferenziert werden (Plassmann 1993).

Der häufig nachweisbare traumatolo-gische Kontext macht in seinen psychoso-zialen wie auch neurobiologischen Konse-quenzen verständlicher, artifizielle Störungen in einer Übergangsreihe von dissoziativen und somatoformen Störun-gen einerseits, von schweren Persönlich-keitsstörungen andererseits zu konzeptu-alisieren und hierbei die ernsthafte selbstdestruktive Dimension zu unter-streichen (Eckhardt-Henn 2004; Kapf-hammer 2006).

Die erschwerte diagnostische Aufde-ckung einer artifiziellen Störung macht es auch verständlich, dass dieser eine Nei-gung zur Chronizität innewohnt, wobei si-cherlich die Schwere einer zugrunde lie-genden Persönlichkeitsstörung und eine hiermit assoziierte psychopathologische Komorbidität einen wichtigen Einfluss auf Ausprägungsgrad und Persistenz nehmen wird. Ein wesentlicher Aspekt im Verlauf artifizieller Störungen ist die hohe Gefahr einer iatrogenen Schädigung und hieraus resultierender Sekundärfolgen bzw. -be-hinderungen. Nicht vernachlässigt wer-den dürfen ferner die in der Störung inhä-renten Probleme einer Suizidalität, psychotischen Dekompensation oder ei-nes plötzlichen Versterbens nach artifiziell induzierten somatischen Krisen. In annä-hernder Bewertung kann die Prognose für leichte bis mittelschwere Formen als gut

bis befriedigend beurteilt werden, falls ge-eignete Behandlungsangebote vorliegen. Bei schweren Formen, speziell bei „Münchhausensyndromen“ ist die Pro-gnose aber meist sehr ungünstig, auch wenn adäquate Therapiemöglichkeiten verfügbar wären.

Die Therapie

Es liegt ein umfangreiches kasuistisches Er-fahrungswissen über den therapeutischen Umgang mit Artefakt-Patienten in der kon-kreten klinischen Alltagssituation vor. Emp-fehlungen zur allgemeinen Gestaltung der Arzt-Patienten-Beziehung für Kontaktauf-nahme, Konfrontation oder Nicht-Konfron-tation sowie Motivation zu weiterführen-den Therapiemaßnahmen sind möglich, sie gründen aber wesentlich in einer Exper-tenmeinung (Feldman u. Eisendrath 1996). Richtlinien für weiterführende Behand-

lungsschritte und Therapieprogramme sind derzeit noch nicht möglich. Über sys-tematische Behandlungsstudien kann die vorliegende empirische Literatur noch nicht berichten. Eine derzeit unüberwind-bare Hürde in der Evidenzbeurteilung der von Experten diskutierten psychothera-peutischen und psychopharmakologi-schen Verfahren besteht in der klinischen Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Patienten mit artifiziellen Störungen ei-nes mittleren bis hohen Schweregrads in der Regel therapeutische Maßnahmen jeg-licher Art ablehnt. Und es ist ferner nicht klar, ob die Subgruppe, die schließlich doch für weiterführende Behandlungen moti-viert werden kann, entscheidende Charak-teristika teilt, die sie von der großen Rest-gruppe unterscheiden.

Als psychotherapeutische Ansätze wer-den einerseits psychodynamische, ander-seits verhaltenstherapeutische Verfahren empfohlen. In der pragmatischen Aus-richtung dieser Psychotherapien besteht eine starke Anlehnung an die Indikations-stellungen bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen (Kapfhammer 2008 b).

Schlussbemerkungen

Störungen der körperlichen Integrität können vielfältige klinische Ausdrucksfor-

men aufweisen. Hierbei erscheint grund-legend, dass Teile, Funktionen und Er-scheinung des eigenen Körpers nicht mehr zum Kern der persönlichen Identität anerkannt, als fremd erlebt und zuweilen als feindselige, veräußerlichte Objekte be-kämpft werden. Regelhaft gehen hiermit Störungen der Selbstorganisation und der Beziehungsfähigkeit einher. Nicht selten ist auf einen traumatischen und kon-flikthaften Entwicklungskontext zu ver-weisen. Mit dem Erleben der gestörten körperlichen Integrität assoziierte Verhal-tensweisen zielen sehr häufig auf eine ra-dikale Veränderung dieser beeinträchtig-ten Körperlichkeit mittels in der Gesellschaft angebotener Modifikations-angebote. Es überrascht nicht, dass gerade die moderne Medizin mit ihren zahlrei-chen therapeutischen Versprechungen zu körperlicher Schönheit und Ganzheit, zu bleibender Jugendlichkeit und zur Hei-lung sämtlicher Wunden und Krankheits-übel zu einem Schauplatz für die Einbin-dung dieser grundlegenden Störungen der körperlichen Integrität geworden ist und selbst entscheidend zur Konstruktion von neuen „Krankheiten“ beiträgt. Diese Verschränkung von individuellem Leiden und interpersonalem Konflikt einerseits sowie säkularen Trends der Problemlö-sung andererseits nicht zu erkennen, birgt das Risiko des Übersehens einer ungeheu-erlichen selbstdestruktiven Dimension im individuellen Einzelfall, der geradezu in-flationären Konstruktion und multimedia-len Verbreitung von immer neuen Stö-rungsbildern in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Und hieran scheinen auch die Psychiater wenig reflektiert einen re-gen Anteil zu nehmen:

„By regarding a phenomenon as a psychiatric diagnosis – treating it, reifying it in psychiatric diagnostic manuals – psychiatrists may well be unwittingly colluding with broader cultural forces to contribute to the spread of a mental disorder“(Elliott 2000, S. 82).

Literatur beim Verfasser

Korrespondenz:Prof. DDr. Hans-Peter KapfhammerUniv.-Klinik für PsychiatrieAuenbruggerplatz 31/38036 GrazTel: 0316/385-13612,-16257

Ein wesentlicher Aspekt im Verlauf artifizieller Störungen ist die hohe Gefahr einer iatrogenen Schädigung und hieraus resultierender Sekundärfolgen bzw. -behinderungen.

2/2012 psychopraxis10 © Springer-Verlag