MPF_2002_3 Max Planck Forschung

Transcript of MPF_2002_3 Max Planck Forschung

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung

http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 1/43

0MaxPlanckForschungMaxPlanckForschungDas Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft

B20396F3/2002

SCHWERPUNKT

Pflanzenforschung

SCHWERPUNKT

Pflanzenforschung

ESSAY

Spicken

erwünscht

METEOROLOGIE

Rascher

Rechner rafft

das Klima

ESSAY

Spicken

erwünscht

METEOROLOGIE

Rascher

Rechner rafft

das Klima

NEUROPSYCHOLOGIE

Wie Sprache aufdie Nerven geht

NEUROPSYCHOLOGIE

Wie Sprache aufdie Nerven geht

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung

http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 2/43

32

3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 32 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2

INHALT

FORSCHUNG aktuell

Bakterien als Baumeister . . . . . . . . . . 4Im Norden grünt es grüner . . . . . . . . . 6Erinnerungen sind bunt . . . . . . . . . . . 8Rätselhafte Eisenfabrik im Universum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Eine neue Waffe gegen Seuchen . . . 11Der Netzhautbeim Rechnen zusehen . . . . . . . . . . 12Gendefekt bringt Mäusean die Flasche . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Nanoröhrchen aus Teflon . . . . . . . . . 15Nach Glasnostlichten sich die Wolken . . . . . . . . . . 16

ESSAY

Spicken erwünscht . . . . . . . . . . . 18

SCHWER punkt:

PFLANZENFORSCHUNG

Blei im Blatt? . . . . . . . . . . . . . . . 22 „Lösungen aus der Region

für die Region“ . . . . . . . . . . . . . . 28 Ein Pilz schlaucht die Abwehr . . . 32 Immunsystem baut auf

molekulare Fertigteile . . . . . . . . . 40

FASZINATION Forschung

Meteorologie:Rascher Rechner rafft das Klima 46

WISSEN aus erster Hand

Neuropsychologische Forschung: Wie Spracheauf die Nerven geht . . . . . . . . . . . 52

WISSENSCHAFTSgeschichte

Ägyptologie: Zaubersprüchegegen Plagegeister . . . . . . . . . . . 58

FORSCHUNG & Gesellschaft

Bildungsforschung: Armutszeugnisfür das deutsche Schulsystem . . . 62

Zur PERSON

Fritz W. Scharpf . . . . . . . . . . . . . 68

NEU erschienen

Vernebeltes Denken . . . . . . . . . . . . . 72Biographie der Vernunft . . . . . . . . . 73Descartes’ Irrtum . . . . . . . . . . . . . . . 73

INSTITUTE aktuell

Peter Gruss übernimmtPräsidentschaft . . . . . . . . . . . . . . . . 74Hubert Markl verabschiedet sich . . . 75Zehn Nationen unter einem Dach . . 76Natur und Kultur des Wollens . . . . . 77Blaue Blitze aus dem Kosmos . . . . . 78Plastizität in Hirn und Mark . . . . . . 80Pilotprojekt fördert Ausgründungen 82

M AXPLANCK INTERN macht sichselbstständig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

STANDorte

Forschungseinrichtungender Max-Planck-Gesellschaft . . . . . . 83Impressum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Im FOKUS

Blau schimmert der Rote Planet . . . 84

PFLANZENFORSCHUNG war immer schon auch anwendungsorientiert: Unter

der Überschrift „Blei im Blatt?“ auf SEITE 22 werden Untersuchungen an Pflanzen

vorgestellt, die Schwermetalle anreichern und mit denen sich in Zukunft vielleicht die

Entsorgungsprobleme für schwermetallverseuchte Böden lösen lassen. In dem darauf

folgenden Interview auf SEITE 28 äußert sich Wolfgang Rohde vom Max-Planck-Insti-

tut für Züchtungsforschung zu den Zielen des in Mexiko gestarteten CIMbios-Projekts.

Mit dem Artikel „Ein Pilz schlaucht die Abwehr“ auf SEITE 32 rücken die Strategien

von Pflanzenparasiten in den Blickpunkt. Der ergänzende Kurzbeitrag (SEITE 38) zeigt,

wie diffizil diese sein können. Und der Bericht „Immunsystem baut auf molekulare

Fertigteile“ (SEITE 40) offenbart, dass es in der „grünen“ und der „roten“ Forschung,

insbesondere auf molekularer Ebene, mittlerweile so viele Gemeinsamkeiten gibt, dass

sich ein Blick zu den Nachbardisziplinen zukünftig noch mehr lohnen könnte.

Schwerpunkt Pflanzen forschung

VERSTÄNDNIS: In ihremöffentlichen Vortrag aufder MPG-Hauptversammlung

in Halle erklärte Prof. Angela Friedericivom MPI für neuropsychologischeForschung, auf welche Weise unserGehirn Sprache verarbeitet.

52 PLAGE: Insekten spielenin der Kulturgeschichteeine wichtige Rolle.

Das Forscherehepaar Prof. Hermannund Dr. Anna Levinson – früher amMPI für Verhaltensphysiologie –wurden vor allem in Ägypten fündig.

58 DURCHGEFALLEN: Auserster Hand berichten wirüber die Hintergründe und

Ergebnisse der PISA-Studie, an der32 Staaten teilgenommen haben. Feder-führend auf deutscher Seite war unter an-derem das MPI für Bildungsforschung.

62 SCHARFBLICK: Prof. FritzW. Scharpf, Direktor am MPIfür Gesellschaftsforschung,

gehört zu den renommiertesten Sozial-wissenschaftlern Europas. Seine Analysenfinden bei Kollegen und Politikerngleichermaßen Beachtung.

68

2222

BIOMAX:Was den Menschen vomAffen unterscheidet,versuchen die Forscher amMax-Planck-Institut fürevolutionäre Anthropologieherauszufinden.

40402828 32

SUPERRECHNER: Mit einemneuen Hochleistungscomputergehen Forscher am MPI für

Meteorologie daran, das „System Erde“nachzubauen und das Zusammenspiel vonAtmosphäre, Ozean und kontinentalerBiomasse zu modellieren.

46

ZUM TITELBILD:Pflanzenforschungkeimt auf – wiedieser Maissprösslingbildhaft verdeutlicht.FOTO: WOLFGANG FILSER

KULTURSCHOCK:Um das deutscheSchulsystem ist esschlecht bestellt.Die PISA-Wissen-schaftlerinDr. Petra Stanatvom MPI für Bildungsforschung plädiertdaher für einen Blick über den Gartenzaun,um von anderen zu lernen.

18

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung

http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 3/43

Meter breiten Strukturen. Diesebestehen aus dichten Mattenvon Mikroorganismen, die imInneren durch kalkartige Aus-fällungen von Karbonaten ge-stützt werden. Das Karbonatentsteht ebenso wie Schwefel-wasserstoff als Abfallproduktaus der Oxidation von Methanmit dem im Meerwasser reich-lich vorhandenem Sulfat.Die das Riff bildenden Mikroor-ganismen im Schwarzen Meersind Verwandte der vor zweiJahren entdeckten kleinen Zell-klumpen aus Archaea und Bak-terien. Auch die Schwarzmeer-Bewohner sind in der Lage,große Mengen von Methanmit Sulfat umzusetzen undals Kohlenstoffquelle für ihr

Wachstum zu nutzen. Dieszeigen die Untersuchungen derForscher von der UniversitätHamburg, die in typischen Bio-massebestandteilen der Archa-ea und Bakterien einen hohenGehalt an Kohlenstoff aus demMethan nachweisen konnten.Dass diese mikrobiellen Mattenenorme Mengen an Methanund Sulfat umsetzen, konntenKatja Nauhaus und Tina Treude,Doktorandinnen am Max-Planck-Institut für marine Mik-robiologie, schon an Bord desrussischen ForschungsschiffsRV Logachev messen. Und dieebenfalls am Max-Planck-Insti-tut arbeitenden Postdocs Dr.Katrin Knittel und Dr. ArminGieseke waren dann in der La-ge, das Rätsel um die Identitätder Mikroorganismen zu lösen:

Mit einer direkten Färbungder Zellen durch spezifischeGensonden konnten sie zeigen,dass Mikrokolonien von Met-han fressenden Archaea undSulfat reduzierenden Bakteriendichte Matten bilden, die vonkleinen Adern durchzogen sind.Diese winzigen Kanäle unter-stützen vermutlich den Aus-tausch der Nährstoffe undStoffwechselprodukte undmünden in größere Höhlenund Freiräume im kalkigenInneren der Riffstrukturen.Doch was haben die riesigenBakterienriffe mit der Erdge-schichte zu tun? Sie sind dererste lebende Beweis dafür,dass organische Materie im ir-dischen Geosystem auch ohne

Sauerstoff und pflanzliche Bio-masse auf chemosynthetischemWeg entstanden ist und sichabgelagert hat. Bereits seit lan-gem diskutieren Wissenschaft-ler, ob Methan in der frühenGeschichte des Lebens vor eini-gen Milliarden Jahren eine Rol-le als Nährstoff und Energie-träger gespielt haben könnte.Die bisherige Theorie besagtnoch immer, dass nur Sauer-stoff atmende Mikroorganis-men in der Lage sind, Methaneffizient zu nutzen. Doch Sau-erstoff entstand erst nach derEntwicklung und Ausbreitungvon pflanzlichem Leben, wiewir es heute kennen. Die AWI-Wissenschaftlerin Prof. AntjeBoetius, Mitautorin der SCIENCE-Studie, vermutet deshalb:„Vielleicht waren die Urein-wohner der Erde während einerlangen Periode der Erdge-schichte solche Mikroorganis-men, wie wir sie im Schwarzen

Meer gefunden haben: EineSymbiose von Zellen, die ohneSauerstoff mit Methan alsNährstoff wachsen können.“Diese Mikroorganismen wärendas fehlende Glied in der Ket-te eines erdgeschichtlich sehrfrühen Methankreislaufs. Die-ser hätte dann aus vier Stufenbestanden: 1. Bakterielle Fixie-rung von Kohlendioxid mittelsSonnenlicht ohne Sauerstoff-bildung (anaerobe Photosyn-

these); 2. Zersetzung von pho-tosynthetischer Biomasse durchFermentierer; 3. Bildung vonMethan durch methanogeneArchaea; 4. Veratmung desMethans ohne Sauerstoff durchMethan fressende (methano-trophe) Archaea.Ein interessanter, weil weit-

gehend unerforschter Lebens-raum, in dem der Umsatz vonMethan eine große Rolle spielt,ist die tiefe Biosphäre, die biszu mehreren Kilometern unter-halb des Meeresbodens immernoch Spuren von Leben auf-weist. Weitere extreme Stan-dorte für Methan fressendeMikroben, wie Schlammvulkaneauf dem Meeresgrund, Perma-frostböden in der arktischenTundra oder das Eis in den Po-larregionen, untersuchen ver-schiedene Arbeitsgruppen amAlfred-Wegener-Institut fürPolar- und Meeresforschung.Diese und andere Projekte zumglobalen Methankreislauf wer-den im Rahmen des aktuellenSchwerpunktprogramms „Geo-technologien – Gashydrate imSystem Erde“ des Bundesfor-schungsministeriums und derDeutschen Forschungsgemein-schaft gefördert, das Ende2000 begann und schon im er-

sten Jahr viele neue Erkennt-nisse über die Rolle von Erdgasin der Umwelt erbracht hat. ●

FORSCHUNG aktue

3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 5

Riesige, bis zu vier Meterhohe Riffe aus Mikroorga-nismen, die sich von Methanernähren, haben Wissen-schaftler des Bremer Max-Planck-Instituts für marineMikrobiologie, der Univer-sität Hamburg und des Al-fred-Wegener-Instituts(AWI) in Küstengewässerndes Schwarzen Meeres ent-deckt (SCIENCE, 9. August2002). Die Matten bestehenhauptsächlich aus extremdichtgepackt lebenden Ar-chaea und Sulfat reduzieren-den Bakterien, die in Sym-biose poröse Stütz-Struktu-

ren aus Kalziumkarbonat so-wie beträchtliche Mengenan Biomasse produzieren.Diese Entdeckung ist vongrundsätzlicher Bedeutungfür unser Verständnis derfrühen Erdgeschichte und derEntstehung der Biosphäre.

Der Blick aus dem TauchbootJAGO auf eine Landschaft vonSäulen, Hügeln, Knollen undanderen Riff-Strukturen bietet

wenig Ähnlichkeit mit dem Bildeines Stückchens des Riffs un-ter 1000facher Vergrößerungim Mikroskop, das eine engeLebensgemeinschaft von zweiunterschiedlichen Zelltypen –Bakterien und Archaebakterien– zeigt. Aber tatsächlich han-delt es sich hier um Einzeller,die gerade einmal einen tau-sendstel Millimeter groß wer-den und doch in der Lage sind,enorme Mengen von Methanzu Kohlendioxid (CO2) zuveratmen und dabei riesigeMengen an organischer Masseaufzubauen.Seit mehr als 30 Jahren haben

Wissenschaftler weltweit ver-sucht, Mikroorganismen zufinden, die Methan ohneSauerstoff umsetzen können.Methan ist ein wesentlicherBestandteil des Erdgases, daswir als fossilen Brennstoff nut-zen. Es ist auch ein wichtigesTreibhausgas und entsteht ingroßen Mengen an Land – vorallem in Reisfeldern und Kuh-mägen – sowie in den Ozeanentief unter dem Meeresboden.

4 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2

Erst vor zwei Jahren ist es einerArbeitsgruppe aus Mikrobiolo-gen, Molekularökologen undBiogeochemikern am Max-Planck-Institut für marine Mi-krobiologie in Bremen gelun-gen, eine solche Lebensformoberhalb von Gashydratlagernim Meer aufzuspüren (MAX-PLANCKFORSCHUNG 4/2000,S. 5 f.). Damals handelte essich ebenfalls um eine Sym-biose aus Archaea und Bakte-rien, die zusammen als winzigeZellklumpen zu Tausenden inmethanreichen Meeresbödenvorkommen und inzwischenweltweit an gasreichen Stand-

orten gefunden wurden.Auch im Bodenwasser desgrößten sauerstofffreien Mee-resbeckens der Welt, demSchwarzen Meer, gibt es genü-gend Methan. Im Westen derHalbinsel Krim fanden die For-scher mithilfe des U-BootsJAGO jetzt in einer Wassertiefevon 230 Metern ein riesigesRiff. Gasblasen durchströmenkontinuierlich die teilweise biszu vier Meter hohen und einen

MARINE MIKROBIOLOGIE

Bakterien als BaumeisterEine verwandte

Symbiose ausMethan fressen-den Mikroorga-nismen. In gas-hydrathaltigen

Sedimenten ausdem Kontinental-hang vor Oregon

(USA) entdecktenForscher die klei-

nen Aggregateaus Archaebak-terien (rot) und

Sulfat reduzieren-den Bakterien(grün) zuerst.

Dieser Dünn-tt eines Riffsm Schwarzeneer wurde fürdie Epifluor-szenz-Mikro-kopie doppeltngefärbt, undwar mit einerot-fluoreszie-

renden RNA-de, die gegenne spezifischeuppe von Ar-aea, gerichtetund mit einergrün-fluores-renden RNA-

onde, die einespezifische

Gruppe vonulfat reduzie-den Bakterien

anzeigt. Derweiße Balkenspricht einem

fünfzigstelMillimeter.

F O T O S : M P I F Ü R M A R I N E M I K R O B I O L O G I E

/ G H O S T D A B S ,

U N I V E R S I T Ä

T H A M B U R G

Ein Blick aus demTauchboot JAGOzeigt das von Gas-blasen umströmteBakterienriff.Einige der Riff-strukturen sindvier Meter hochund einen Meterbreit. Sie bestehenfast ausschließ-lich aus Methanfressenden Mikro-organismen sowieaus durch denMethanumsatzausgefälltem Kalk.

F O T O S : M P I F Ü R M A R I N E M I K R O B I O L O G I E

/ G E O M A R ,

K I E L

An Bord derRV Logachevwerden Probenaus Stücken deBakterienriffsentnommen,um verschiedeExperimente zuStoffumsatz unzur Beschaffen

heit der Bakterien und Archaauszuführen.

Weitere Informationenerhalten Sie von:

DR. MANFRED SCHLÖSSER

Max-Planck-Institutfür marine Mikrobiologie, BremenTel.: 0421/2028-704Fax: 0421/2028-790E-Mail: [email protected]

@

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung

http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 4/43

Satellitendaten der vergan-genen 20 Jahre haben ge-zeigt, dass der Nordender Erde immer grüner wird.Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Biogeo-chemie Jena unter Leitungvon Prof. Colin Prentice, vomPotsdam-Institut für Klima-folgenforschung, der LundUniversität in Schweden, derBoston University und demLaboratoire des Sciences duClimat et de l’Environnementin Paris haben mit einemneuen globalen Ökosystem-Modell gezeigt, dass die ver-

stärkte Aktivität in der Vege-tation durch die Klimaerwär-mung erklärt werden kann(SCIENCE, 31. Mai 2002).

Vor einigen Jahren veröffent-lichten Dr. Ranga Myneni undseine Kollegen von der BostonUniversity einen Artikel inder Fachzeitschrift NATURE undberichteten – auf der Basisvon Satellitenbeobachtungen –über eine verstärkte Vegetati-onsaktivität in der borealenRegion der Erde (Taigawälderund Tundra). Diese Ergebnissestießen damals bei vielen Wis-senschaftlern auf Skepsis, dadie Daten wegen instrumentel-ler Unterschiede bei den Satel-liten nur schwer für langfristi-ge Trendaussagen genutzt wer-den können. Das BostonerTeam überarbeitete daraufhinden Datenbestand unter Einbe-ziehung möglicher Unwägbar-keiten, doch der Trend einer

verstärkten Vegetationsakti-vität blieb und wurde sogar mitder Zeit und neuen Daten im-mer deutlicher.Eine mögliche Ursache für dasverstärkte Grün im Norden waroffensichtlich: Aus den Auf-zeichnungen der Wetterstatio-nen in den nördlichen Ländernergibt sich eine stetige Erwär-mung (etwa 0,4 Grad Celsiuspro Jahrzehnt), die heute allge-mein dem zunehmenden Treib-

hauseffekt zugeschrieben wird.Diese Erwärmung dürfte dieverstärkte Vegetationsaktivitätin den nördlichen Breitengra-den ausgelöst haben. Doch eswar nicht einfach, die Datender Wetterstationen mit denSatellitenbeobachtungen zuverbinden, um herauszufinden,ob es tatsächlich einen quanti-tativen Zusammenhang zwi-schen der stärkeren Vegetationund der höheren Temperaturgibt. Auch wenn computerba-sierte numerische Modelle desphysikalischen Klimas seit dreiJahrzehnten benutzt werden,

um mögliche Konsequenzendes Treibhauseffekts zu analy-sieren, wenden die Forschererst seit kurzem vergleichbareglobale Modelle auf das Öko-system Erde an.Ein Schwerpunkt der Global-Ecology-Arbeitsgruppe vonColin Prentice am Max-Planck-Institut für Biogeochemie inJena ist die Entwicklung einesglobalen Ökosystem-Modellsder Erde. Unter Leitung vonPrentice hat ein Konsortiumdas so genannte LPJ-Modellentwickelt – benannt nach denOrten der drei beteiligten Ar-beitsgruppen (Martin Sykes inLund, Wolfgang Cramer inPotsdam, Colin Prentice in Je-na). Grundidee dieses Modellsist es, Wissen aus ganz unter-schiedlichen Fachgebieten wieder Pflanzenphysiologie undBiophysik sowie der terrestri-schen Ökologie und Hydrologiezu integrieren und mit mög-

lichst vielen Messdaten –einschließlich Satellitenbeob-achtungen – zusammenzu-führen. Dabei wollen die For-scher die Interaktion der ver-schiedenen Prozesse im Öko-system auf unterschiedlichenZeitskalen (von Minuten bis zuJahren) abbilden.Die in SCIENCE veröffentlichtenErgebnisse sind die Frucht einerengen Kooperation zwischendem LPJ-Konsortium einerseits

und der Forschungsgruppe inBoston andererseits. Bindegliedzwischen diesen Gruppen warDr. Wolfgang Lucht vom Pots-dam-Institut für Klimafolgen-forschung mit seinen engen Verbindungen zu Forschungs-gruppen im Bereich der Fern-erkundung. Diese Kooperationmachte es möglich, Monat fürMonat Klimabeobachtungender gesamten borealen Zonezu nutzen. Hierbei fanden dieWissenschaftler heraus, dassdie Veränderung des Blatt-flächenindexes (des Verhältnis-ses der gesamten Blattfläche

zur Bodenfläche) während je-der Wachstumsperiode und –am wichtigsten – von einerSaison zu nächsten erstaunlichgut mit den Satellitendatenübereinstimmte.Zwei Jahrzehnte Satellitenbe-obachtungen belegen, dassder Frühling in dieser Regioninzwischen etwa eine Wochefrüher einsetzt, und dass diemaximale Vegetationsdichteim Sommer zugenommen hat.Die Modellrechnungen zeigen,dass diese Trends quantitativauch mit den Erwartungenübereinstimmen, die sich ausder gemessenen globalen Er-wärmung in dieser Zeit erge-ben. Dass sich die Ergebnisseaus beiden völlig unabhängi-gen Informationsquellen derartgleichen, ist darauf zurückzu-führen, dass der über die Fer-nerkundung gemessene Trendreal ist und durch die Klimaver-änderung verursacht wurde.

Mit dem LPJ-Modell ist es auchmöglich, Sensitivitätsstudienvorzunehmen, um die Haupt-ursache für einen gegebenenEffekt zu isolieren. Die Wissen-schaftler stellten fest, dass dasverstärkte Wachstum der Ve-getation eindeutig durch diehöhere Temperatur hervorge-rufen wurde und nicht durchphysiologische Effekte wieschnelleren Pflanzenwuchs auf-grund höherer Kohlendioxid-

RSCHUNG aktuell

6 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2

BIOGEOCHEMIE

Im Norden grünt es grüner

Konzentrationen oder durchdie Zunahme von Regen undSchneefällen, die mit der Tem-peraturerhöhung einhergehen.Ein bedeutendes Ereignis un-terbrach diesen Trend für kurzeZeit: die Eruption des VulkansMount Pinatubo auf den Phi-lippinen im Jahr 1991. Derlangsame Niedergang von vul-kanischem Aerosol führte 1992und 1993 zu einer durch-schnittlichen Abkühlung um0,5 bis 1 Grad Celsius pro Jahr– und zu spektakulären Son-nenuntergängen in den nördli-chen Breitengraden. Auch indiesem Fall hatten die Satelli-tendaten angezeigt, dass derTrend zu einer verstärkten Ve-getationsaktivität sich nichtfortsetzte. Doch wiederum be-zweifelten viele Forscher einen

Zusammenhang zwischen derTemperaturveränderung unddem Wachstum der Vegetation,da sich das vulkanische Aerosolin der Atmosphäre auf dieLeistung der Satelliten-Mess-instrumente ausgewirkt hatte.Das LPJ-Modell zeigte auch indiesem Fall die gleichen Ergeb-nisse wie die Satellitenbeob-achtungen: einen kurzzeitigenRückgang des Trends, der sichdann prompt fortsetzte, als die

vulkanische Ascheniedergegangen war.Der Ausbruch desPinatubo hatte nocheinen anderen Effekt,der die Wissenschaft-ler, die an der Erfor-schung des irdischenKohlenstoffkreislaufsarbeiten, außerordent-lich überraschte: DieZunahme des Kohlen-dioxid-Anteils in derAtmosphäre war plötz-lich für zwei Jahre ge-bremst. Noch habendie Klimaforscher kei-ne vollständige Er-klärung dafür, da andiesem Effekt mögli-cherweise auch die

gemäßigten und tropi-schen Klimazonen be-teiligt waren. Doch diefranzösischen Partner

vom Laboratoire des Sciencesdu Climat et de l’Environne-ment in Paris benutzten neues-te mathematische Methoden,um kleinste Unterschiede inden Kohlendioxid-Konzentra-tionen zu analysieren, die vonden verschiedenen Messstatio-nen in der ganzen Welt be-obachtet wurden. Diese Unter-suchungen lassen Rückschlüsseauf die regionalen Quellen unddas Absinken von Kohlendioxidüber dem Land und auf See zu.Die Resultate der französischenForscher zeigten, dass währendder beiden „Pinatubo-Jahre“die Landgebiete in den nördli-chen Breitengraden wesentlichmehr Kohlendioxid als sonstaufgenommen haben.Auch das LPJ-Modell kam zudiesem Ergebnis. Was war die

Ursache? Zwar verkürzte sich indieser Zeit die Vegetationszeit,und die Photosynthese derPflanzen ging zurück; doch diekühleren Vegetationszeitenführten dazu, dass abgestor-benes organisches Materiallangsamer abgebaut wurdeund mehr Kohlenstoff in derErde verblieb. Dies war der do-minierende Effekt in den nörd-lichen Breitengraden, der zueiner Abschwächung der glo-

balen Kohlendioxid-Wachs-tumsrate in diesen Jahrenbeitrug.Diese Ergebnisse eröffnen einneues „Zeitalter“ für Ökosys-tem-Modelle, deren Qualitätwesentlich abhängt von einerengen Zusammenarbeit zwi-schen Feldforschung und Ar-beitsgruppen mit theoreti-schem Schwerpunkt. BisherigeModelle hatten sich zumeistdarauf konzentriert, die Aus-wirkungen von zukünftigenKlimaänderungen vorherzu-sagen, wobei es zwischen denverschiedenen Modellen großeUnterschiede gab. Deshalbbenötigen diese Modelle einebessere Evaluierung, das heißtden systematischen Vergleich

zwischen Vorhersagen undrealen Messungen.Zudem haben die ResultateBedeutung über die Wissen-schaft hinaus: Die Forscherhaben mit ihrem neuen Modellgezeigt, dass sich die Biosphäreaufgrund von Klimaverände-rungen tatsächlich wandelt,was höchstwahrscheinlich diedirekte Konsequenz menschli-cher Aktivitäten besonders inden industrialisierten Ländernist. Die globale Erwärmung unddie verstärkte Vegetationsakti-vität in den nördlichen Breiten-graden werden – falls sie sichweiter fortsetzen – ganz unter-schiedliche Auswirkungen ha-ben: So wird sich einerseits dasPotenzial der Land- und Forst-wirtschaft im nördlichen Kana-da und in Sibirien vergrößern,während andererseits im arkti-schen Ökosystem die Fauna undFlora und damit die Lebens-grundlagen der dort ansässigen

Ureinwohner durch das Vor-dringen neuer Arten aus demSüden gefährdet werden. ●

Weitere Informationenerhalten Sie von:

PROF. DR. COLIN PRENTICE

Max-Planck-Institutfür Biogeochemie, JenaTel.: 03641/64-3774Fax: 03641/64-3775E-Mail: [email protected]

FORSCHUNG aktue

3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 7

@

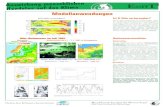

Oben: Monatliche Abweichung des Blattflächenindexes (LAI)vom Langzeitdurchschnitt in der globalen borealen Zone, be-stimmt aus Satellitendaten und simuliert mit dem LPJ-Modell.Der Blattflächenindex ist das Verhältnis der gesamten Blattflächezur Bodenfläche. Unten: Jährliche Abweichung des Frühlings-beginns vom Langzeitdurchschnitt in der globalen borealen Zone,

bestimmt aus Satellitendaten und simuliert mit dem LPJ-Modell.Die gestrichelte Line zeigt den Verlauf eines LPJ-Modells,in dem nur die Temperatur von Jahr zu Jahr verändert wurde.

G R A F I K : M P I F Ü R B I O G E O C H E M I E

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung

http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 5/43

Ein Bild sagt mehr als tau-send Worte – und ein Farb-bild sagt noch einiges mehr.Denn Bilder behalten wirdann besser im Gedächtnis,wenn sie natürliche Farbenhaben und nicht schwarz-weiß sind. Das zeigt die Ar-beit von Dr. Felix Wichmannvom Max-Planck-Institutfür biologische Kybernetikin Tübingen und Karl Gegen-furtner, früher ebenfalls amMax-Planck-Institut und jetzt Professor an der Justus-Liebig-Universität in Gießen(JOURNALOF EXPERIMENTAL

PSYCHOLOGY : Learning, Me-mory and Cognition, Vol. 28,Nr. 3, Mai 2002).

Aus Untersuchungen zur visu-

ellen Wahrnehmung war schonseit langem bekannt, dass imGehirn von Primaten Nerven-zellen des visuellen Kortex auf Licht verschiedener Wellenlän-gen unterschiedlich reagieren.Psychophysische Experimentezur Farbwahrnehmung habensogar schon Newton undGoethe ausgeführt. Doch trotzder Vielzahl dieser Versucheund Befunde über das feinefarbliche Unterscheidungsver-

mögen des Menschen oder dieFarbkonstanz unter verschiede-nen Beleuchtungen waren Er-gebnisse rar, die eine entspre-chende Rolle von Farbe bei dervisuellen Kognition – also demErkennen von Objekten – nahelegten: Farbe ist zwar hübschanzusehen, scheint aber für dieObjekterkennung als solchenicht wichtig zu sein.In einer Serie von fünf Expe-rimenten haben die TübingerWissenschaftler nun gezeigt,dass Farbe einen nachweisba-ren Einfluss auf das mensch-liche Gedächtnis für natürlicheSzenen hat. Im ersten Experi-ment bekamen die Versuchs-personen Bilder verschiedenerKategorien präsentiert: grüneWiesen und Wälder aus der

Umgebung Tübingens, Blumen,eher karge Landschaften ausUtah sowie urbane Szenen mitAutos, Häusern und Menschen.Die Bilder waren entweder far-big oder schwarz-weiß (Abb. 1)– an die Farbfotos konntensich die Versuchspersonendeutlich besser erinnern. Umauszuschließen, dass dieserGedächtnisvorteil auf Kontrast-oder Aufmerksamkeitsunter-schieden beruht, machten die

Wissenschaftlerden Versuch in ver-schiedenen Varia-tionen – immermit demselbenResultat. In einemweiteren Experi-ment zeigten dieForscher „Falsch-farben-Bilder“.Diese Aufnahmen,wie zum BeispielAbbildung 2, besit-zen an jedem Punktdieselbe Helligkeitwie Fotos in natür-lichen Farben. Er-

gebnis: Falschfar-ben-Bilder behan-delt unser Gehirngenauso wieschwarz-weiße.

Es scheint, als ob sich dasmenschliche Gedächtnis durchEvolution und Entwicklungan die Farben der natürlichenUmwelt angepasst hat. Bilder,die zu sehr von der natürlichenNorm abweichen, werdenoffenbar nicht so gut gespei-chert. Dabei ist der Farbvorteil

natürlicher Bilder nicht einfach

dadurch zu erklären, dass far-bige Fotos mehr Information,also mehr Bits besitzen; dennFalschfarben-Bilder enthaltengenauso viele Bits wie natür-lich gefärbte Bilder. ●

RSCHUNG aktuell

8 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2

Wie kommt das Eisen in dieWelt? Den Theorien derAstrophysiker zufolge wird esim Inneren von massereichenSternen erbrütet und – wenndiese als Supernovae explo-dieren – ins All geschleudert.Dort vermischt es sich mitMaterie, aus der wiederumneue Sterne entstehen. Auchunsere Sonne enthält alsStern einer späteren Genera-tion einen gewissen Eisenan-teil. Prof. Günther Hasingerund Dr. Stefanie Komossavom Max-Planck-Institut fürextraterrestrische Physik in

Garching sowie Dr. NorbertSchartel von der Europäi-schen RaumfahrtagenturESA ist jetzt eine erstaunli-che Entdeckung gelungen:Spektralbeobachtungen mitdem RöntgenobservatoriumXMM-Newton ergaben,dass der Quasar APM08279+5255 etwa drei Malmehr Eisen birgt als heute imSonnensystem vorhanden ist.Den Quasar sehen wir zueiner Zeit, da das Universum

erst rund 1,5 Milliarden Jah-re alt war; die Sonne dage-gen entstand etwa neun Mil-liarden Jahre nach dem Ur-knall. Das heißt: In dem jun-gen Quasar existierte bereitsmehr Eisen als in unseremviel älteren Sonnensystem.Entweder gibt es eine bisherunbekannte, jedoch effizien-tere Art der Eisenproduktion,oder das Universum war zudem Zeitpunkt, als der Qua-sar sein Licht aussandte, we-sentlich älter als bisher an-genommen (APJ LETTERS Vol.573, L77, 10. Juli 2002).

Der Quasar APM 08279+5255ist eines der leuchtkräftigstenObjekte im gesamten Univer-sum. Er strahlt über eine Billiar-de (1015) Mal mehr Energie abals unsere Sonne. Nur deshalbkönnen wir trotz seiner großenEntfernung noch intensiveStrahlung von ihm auffangen.Diese Leuchtkraft speist sichhauptsächlich aus dem „Ab-sturz“ von Materie in ein gigan-tisches Schwarzes Loch im

Quasarzentrum. Das gasförmigeMaterial heizt sich stark auf und sendet Röntgenstrahlenaus – quasi als „letzten Hilfe-schrei“, bevor es in demSchwarzen Loch verschwindet.Ein Teil der eingefangenen Ma-terie wird jedoch durch denstarken Lichtdruck des Zentral-objekts wieder nach außen ge-blasen. Bei APM 08279+5255sehen wir das Schwarze Lochzufällig durch den Schleierder ausströmenden Materie.Zusätzlich verstärkt eine sogenannte Gravitationslinsedas Licht des Quasars.

Diese Eigenschaften machenAPM 08279+5255 zu einemhervorragenden Laboratorium,um mittels Röntgenstrahlen dieBedingungen im frühen Uni-versum und in unmittelbarerNähe supermassereicherSchwarzer Löcher zu untersu-chen. Bei der Analyse des mitdem europäischen SatellitenXMM-Newton aufgefangenenRöntgenlichts fanden GüntherHasinger, Stefanie Komossaund Norbert Schartel heraus,

FORSCHUNG aktue

3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 9

BIOLOGISCHE KYBERNETIK

Erinnerungen sind bunt

Abb. 1: Dietbilder – ein-arbig, einmalchwarz-weiß.

EXTRATERRESTRISCHE PHYSIK

Rätselhafte Eisenfabrik im Universum

Die „Delle“ imSpektrum desQuasars APM08279+5255(XMM-NewtonFoto links)stammt von deElement Eisen.Ähnlich wieMediziner mittRöntgenstrahleunsere Knochedarstellen können, weil sie füRöntgenstrahluundurchlässig und daher dunerscheinen, sindie ausströmenden Eisenwolkeundurchlässig die Röntgenstrlen, die im Zen

trum des Quasentstehen: Beifür Eisen charateristischen „Asorptionsenerg(Pfeil) fehlt einTeil des Röntgelichts.

Abb. 2:Beispiel fürein Falschfarben-Bild (das Fotoin Abb.1, rechtsoben, zeigtdasselbe Motivin natürlichenFarben).

F O T O U N D G R A F I K : E S A / M P I F Ü R E X T R A T E R R E S T R I S C H E P H Y S I K

F O T O S : M P I F Ü R B I O L O G I S C H E K Y B E R N E T I K

Weitere Informationen erhalten Sie von:DR. FELIX A. WICHMANN

Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik, TübingenTel: 07071/601-554 Fax: 07071/601-552E-Mail: [email protected]

@

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung

http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 6/43

ss die aus dem Zentrum desasars strömende Materieoße Mengen Eisen enthält.s der „Delle“ im Quasarspek-m konnten die Forscher

hließlich den Anteil diesesements im Quasarzentrum –d damit im frühen Univer-m – messen. Das Eisenheint weit gehend „allein auf eiter Flur“ zu sein, das heißt:dere chemische Elemente,e zum Beispiel Sauerstoff,achen sich kaum bemerkbar.ist das Eisen-Sauerstoff-rhältnis etwa drei- bis fünf al so hoch wie in unseremnnensystem.des schwere Element, ausm Planeten wie unsere Erded auch wir selbst bestehen,

urde in früheren Jahrmilliar-n in Sternen erzeugt. Diest auch für das Eisen, das be-nders in einem speziellen Typn Supernova („Typ I“) produ-rt wird: Supernovae sind

assereiche Sonnen, die amde ihres Lebens in giganti-hen Explosionen die in ihremneren erzeugten Elemente inn interstellaren Raum blasen.

n Teil dieses „Sternenstaubs“rd zur Bildung neuer Sternerbraucht, ein anderer vonhwarzen Löchern in denntren der Galaxien aufgeso-n. Da aber Sterne, die alsp-I-Supernova enden, sehrnge leben (ungefähr einelliarde Jahre), sind großeengen an Eisen im früheniversum äußerst bemerkens-

ert. Die Eisenhäufigkeit istshalb so wichtig, weil sie

ne Art „kosmische Uhr“ dar-ellt: Seit dem Urknall vornd 15 Milliarden Jahren wer-

n sämtliche chemische Ele-ente – außer den leichtestene Wasserstoff und Helium –oben beschriebenen Prozess

oduziert. Beim Eisen dauerts eine geraume Zeit: Mindes-ns eine Milliarde Jahre mus-n vergehen, um zum Beispiel

e bei unserer Sonne gefunde-n Verhältnisse zu „erbrüten“.

mso erstaunlicher, dassn so junges Objekt wie APM279+5255 bereits einen

deutlich höheren Eisengehaltaufweist als unser wesentlichälteres Sonnensystem. Entwe-der gibt es eine effizientereArt, Eisen zu erzeugen – quasieine Art kosmische „Eisenfa-brik“ –, oder das Universum istbei einer Rotverschiebung vonz = 4, wie si e der Quasar be-sitzt, bereits viel älter als bisherangenommen.Was bedeutet dieses „z“? DasLicht, das die Astronomen vonweit entfernten Objekten emp-fangen, war lange Zeit unter-wegs. Daher ist ein Blick ingroße Entfernungen auch im-mer ein Blick in die Vergangen-heit des Universums: Teleskopeähneln Zeitmaschinen. Der Vor-stoß in die größten Distanzen

ermöglicht einzigartige Ein-blicke in die Frühphase desWeltalls. Während der Zeit, inder das Licht einer fernen Ga-laxie den weiten Weg zur Erdedurchläuft, expandiert der ge-samte Raum – und damitwächst auch der Abstand zwi-schen Wellentälern und -ber-gen des Lichts. Diese „Deh-nung“ führt zu größeren Wel-lenlängen, also zu einer Rot-verschiebung (z) des Lichts, undgilt als Maß für die Entfernungeiner Galaxie oder eines Qua-sars und damit für deren Alter:Je höher der „z“-Wert einesObjekts, desto größer sein Ab-stand und desto geringer seinAlter. In der Entfernung desQuasars APM 08279+5255(z = 3,91) hatte das Weltall ge-rade einmal etwa ein Zehntelseines jetzigen Alters von rund15 Milliarden Jahren; das Qua-sarlicht stammt also aus derKinderstube des Kosmos.

Die neuen Beobachtungenzeichnen ein extremes Bild fürden Innenbereich von APM08279+5255: Es muss einwahres „Feuerwerk“ an Super-novae im Zentrum des Quasarsgegeben haben, um so vielEisen zu erzeugen. Nicht nurdas. Um die hohe Leuchtkraftvon APM 08279+5255 und denhohen Materieausfluss aus demQuasarzentrum aufrechtzuer-halten, müssen jährlich sehr

RSCHUNG aktuell

0 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2

Ununterbrochen findet inunserem Körper ein Kampf zwischen Krankheitserregernund dem Immunsystem statt.Die erste Abwehrfront gegensolche Eindringlinge sindweiße Blutzellen, die Mikro-organismen aufnehmen undeliminieren. Prof. ArturoZychlinsky, Direktor am Ber-liner Max-Planck-Institut fürInfektionsbiologie, und YvetteWeinrauch, New York Uni-versity School of Medicine,haben jetzt herausgefunden,wie es den weißen Blutzellenmithilfe des Enzyms Elastase

gelingt, die krankmachendenWaffen von Bakterien lahmzu legen (NATURE, 2. Mai2002). Mit diesem Wissenlassen sich neuartige Antibio-tika gegen gefährliche Infek-tionskrankheiten wie Ruhroder Typhus schneidern.

Weiße Blutzellen (Leukozyten)nehmen in den menschlichenKörper eindringende Bakterienauf. In der Zelle gelangen dieBakterien in ein membranum-schlossenes Kompartiment, dieso genannte Vakuole, in der siedurch giftige Substanzen ab-getötet werden. Dieser Abwehr-mechanismus ist auch dieGrundlage dafür, dass unserOrganismus in der Regel mitkleinen Wunden oder mildenInfektionen fertig werden kann.Doch manchmal werden wirvon Bakterien infiziert, die mithoch entwickelten Waffen aus-gestattet sind: Sie greifen die

weißen Blutzellen an, die unseigentlich verteidigen sollen.Das ist zum Beispiel bei Dysen-terie (Ruhr) der Fall, einer le-bensbedrohlichen Form vonblutigem Durchfall, den dasBakterium Shigella verursacht.Dysenterie ist eine schwer wie-gende Erkrankung, die jedesJahr Millionen von Todesopfernfordert, insbesondere unter Kin-dern in Entwicklungsländern.Shigella nutzt krankheitsver-

mittelnde Proteine, ummenschliche Zellen zu beein-flussen. Mithilfe dieser Proteinekann Shigella in kürzester Zeitin jede beliebige Körperzelleeindringen und aus dem „Ge-fängnis“ innerhalb der Zellen,das heißt der Vakuole, entkom-men. Bei der Untersuchungdieses Mechanismus stießenWeinrauch und Zychlinsky auf den folgenden Widerspruch:Wenn Shigella aus der Vakuoleder Abwehrzellen „fliehen“kann, in der das Bakteriumeigentlich getötet werden soll,dann müssten Shigella-Infek-

tionen eigentlich immer tödlichverlaufen. Doch glücklicher-weise erholen sich die meistenMenschen nach einer akutenRuhr-Infektion wieder.Die Forscher vermuteten dieLösung dieses Widerspruchs ineinem bestimmten Typ vonweißen Blutzellen, den neutro-philen Granulozyten: Zum ei-nen treten diese Blutzellen beiShigella-Infektionen in großerZahl auf, zum anderen sind siemit Waffen ausgerüstet, dieBakterien töten können, wenndiese in eine Vakuole einge-sperrt sind. In Zusammenarbeitmit Jerry Weiss, der jetzt an derIowa University arbeitet, fan-den Zychlinsky und Weinrauchzu ihrer Überraschung heraus,dass Shigellen – anders als inanderen Zellen – in neutrophi-len Blutzellen tatsächlich in Vakuolen eingeschlossen blei-ben und sich nicht daraus be-freien können.

Warum bleibt Shigella in den Vakuolen der neutrophilenBlutzelle? Auf der Suche nachder Antwort entdeckten dieForscher einen Mechanismus,mit dem die neutrophilenBlutzellen nicht nur Shigella,sondern auch andere Infek-tionserreger entwaffnen.Neutrophile Blutzellen produ-zieren nämlich das EnzymElastase, das mit einer beein-druckenden Effizienz krank-

heitsvermittelnde Proteineerkennen und zerstören kann.Dazu gehören auch die Prote-ine, die Shigella für die Fluchtaus der Vakuole benötigt. Auf diese Weise halten die neutro-philen Blutzellen Shigella solange gefangen, bis andere Ab-wehrmechanismen mobilisiertsind, die das Bakterium zer-stören. Hingegen können neu-trophile Blutzellen mit deakti-vierter Elastase Shigellen nichtin der Vakuole zurückhalten,sodass die Bakterien den An-griff überleben und als Siegerhervorgehen. Dies zeigten

Tests, die gemeinsam mit SteveShapiro von der HarvardMedical School durchgeführtwurden. Hierbei stellten dieForscher außerdem fest, dassElastase nicht nur die krank-heitsvermittelnden Proteinevon Shigellen zerstören kann,sondern auch die von Salmo-nellen und Yersinien, den Erre-gern von Typhus und Pest.Arturo Zychlinsky sieht wichti-ge Anwendungsmöglichkeitenseiner Forschungsergebnisse:„Noch haben wir eine Reihevon Fragen nicht beantwortet,wie zum Beispiel: Wie wird dieElastase rechtzeitig bereitge-stellt? Wie kann sie die krank-heitsvermittelnden von norma-len Proteinen eines Bakteriumsunterscheiden? Trotzdem er-möglicht unsere Entdeckungbereits jetzt die Entwicklungeiner neuen Generation vonAntibiotika, die darauf ab-zielen, krankheitsvermittelnde

Proteine von Infektionserre-gern zu neutralisieren, stattwie bisher ohne Unterschied jeden Mikroorganismus.“ ●

Weitere Informationenerhalten Sie von:

PROF. ARTURO Z YCHLINSKY

Max-Planck-Institut fürInfektionsbiologie, BerlinTel.: 030/28460-300Fax: 030/28460-301E-Mail: [email protected]

FORSCHUNG aktue

3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 11

@

INFEKTIONSBIOLOGIE

Eine neue Waffe gegen Seuchen

Menschliche neu-trophile Blutzellen,

die von Shigella-Bakterien infiziert

sind. Shigella-Bakterien sind

zehn Mal kleinerals eine neutro-phile Blutzelle.

Deshalb ist in denBildern nur jenerTeil der neutro-philen Zellen zu

sehen, in dem sichdas Shigella-Bak-

terium befindet.Der Buchstabe „S“steht für Shigella,

„N“ für neutro-phile Blutzelle.

Im Bild oben istdas Protein Elas-

tase aktiv und dasShigella-Bakte-

rium in einer Vakuole einge-

schlossen. Hinge-gen wurde in der

Zelle im Bild untenElastase deakti-

viert – das Bakte-rium ist der Va-

kuole „entflohen“.

F O T O S : M P I F Ü R I N F E K T I O N S B I O L O G I E

viele Sonnenmassen an Ster-nenstaub verschluckt und zumTeil wieder hinausgeblasenwerden.Doch selbst eine besondershohe Rate an Supernovae kann– wegen der langen Lebens-dauer der Sterne, die als Super-novae enden – nur schwer er-klären, warum so früh in derEntwicklung des Universums soviel Eisen erzeugt wurde. Wahr-scheinlich benötigen wir außer-dem mehr Zeit, also ein größe-res Alter des frühen Univer-sums, und können auf dieseWeise unabhängige Hinweiseauf die Existenz der kürzlichentdeckten KosmologischenKonstanten ableiten – einermysteriösen „Dunklen Energie“,

die das Universum heute nochauseinander zu treiben scheint.Die mithilfe von XMM-Newtonan APM 08279+5255 gemach-ten Beobachtungen liefernwichtige neue Informationenfür das Verständnis der Ele-mentsynthese und die chemi-sche Entwicklung des frühenUniversums, für die neuen ver-einheitlichten Modelle der Geo-metrie der bei verschiedenenAktivitätsformen von Quasarenausströmenden Materie undschließlich für die Messung vonParametern wie der Kosmologi-schen Konstante. Während heu-te mit XMM-Newton nur ganzwenige, besonders helle Einzel-objekte wie APM 08279+5255studiert werden können, hoffendie Wissenschaftler mit XEUS,dem künftigen großen Rönt-genobservatorium der ESA,routinemäßige „Röntgen-Reihen-Untersuchungen“ anvielen schwächeren Objekten

vorzunehmen und damit diehier aufgeworfenen Fragen zubeantworten. ●

Weitere Informationen erhalten Sie von:PROF. GÜNTHER HASINGER, Max-Planck-Institut

für extraterrestrische Physik, GarchingTel.: 089/30000-3402 Fax: 089/30000-3569E-Mail: [email protected]

DR. STEFANIE KOMOSSA, Max-Planck-Institutfür extraterrestrische Physik, GarchingTel.: 089/30000-3577 Fax: 089/30000-3569E-Mail: [email protected]

@

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung

http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 7/43

Die Netzhaut oder Retina,die als „Projektionsschirm“den Augenhintergrund aus-kleidet, arbeitet nicht nurals Detektor, sondern auchals hoch spezialisierter Pro-zessor zur Bildverarbeitung:Die Retina analysiert abge-bildete Szenen und gewinntdaraus zeitliche, räumlicheund farbliche Informationen,die dann über den Sehnervan die visuellen Zentren imGehirn laufen. Bisher war nurwenig darüber bekannt, in-wieweit eine lokale Signal-verarbeitung bereits in den

Dendriten – faserig verästel-ten Fortsätzen – der retina-len Nervenzellen (Neuronen)stattfindet. Wissenschaftlerndes Max-Planck-Instituts fürmedizinische Forschung inHeidelberg sowie der Univer-sity of Washington in Seattleist es nun mit einem neuenbildgebenden Verfahren ge-lungen, die lebende, licht-empfindliche Retina mit ho-her Auflösung sichtbar zumachen und ihre Mechanis-men der Informationsverar-beitung zu untersuchen. Mitdieser „Multiquanten-Mikro-skopie“ entdeckten die For-scher, dass Bereiche in einund derselben Nervenzelleweit gehend unabhängigvoneinander auf unterschied-liche Bewegungsrichtungenreagieren können – dass siealso mehrere Richtungsde-tektoren in sich vereinen(NATURE, Advanced Online Pu-

blication, 4. August 2002).

Mit ihrem Experiment sind dieMax-Planck-Forscher ThomasEuler und Winfried Denk inZusammenarbeit mit Peter B.Detwiler von der University of Washington in Seattle derLösung eines klassischen Pro-blems der Retinaforschung ei-nen bedeutenden Schritt nähergekommen. Bereits 1964 hat-ten Wissenschaftler der Cam-

bridge University Neuronen inder Netzhaut gefunden, die nurdann antworten, wenn sich einim Auge abgebildetes Musterin eine bestimmte Richtungbewegt. Damals ahnte nie-mand, dass es fast 40 Jahredauern würde, jene Nerven-zellen zu identifizieren, welchedie dafür notwendigen neuro-nalen Berechnungen leisten.Die von den Cambridge-For-schern beschriebenen Zellengehören zu den Ausgangszellender Retina und werden als„richtungsselektive Ganglien-zellen“ bezeichnet: Sie antwor-

ten stark, wenn sich ein Reiz ineine bestimmte Richtung be-wegt, zeigen aber praktischkeine Reaktion, wenn derselbeReiz mit derselben Geschwin-digkeit in die Gegenrichtungläuft. Das bedeutet: Das Gehirnerhält bereits von dieser Zell-population Informationen dar-über, wohin ein Objekt imSichtfeld wandert. Die Fragewar also: Wie und wo stellt dieRetina die dazu notwendigenBerechnungen an? Sind es die

Ganglienzellen selbst, die ausrichtungsunspezifischen Ein-gängen ein Richtungssignal er-rechnen, oder erhalten dieGanglienzellen bereits von an-deren Neuronen richtungsspe-zifische Signale?In ihrer jetzt in NATURE veröf-fentlichten Studie konzentrier-ten sich die Heidelberger For-scher auf einen bestimmten Typvon Retina-Nervenzellen, dieihrer charakteristischen Gestaltwegen auch „Starburst“-Ama-krinzellen genannt werden.Diesen Zelltyp, der Signale andie richtungsselektiven Gang-

lienzellen weiterleitet, hatteman schon länger im Verdacht,die Richtungsberechnungenvorzunehmen. Allerdings zeigendie am Zellkörper elektrischabgeleiteten Reizantwortenkeinerlei Richtungsselektivität,das heißt: Die Zellen sind nichtrichtungsselektiv. Doch vieleAmakrinzellen haben keinedefinierte „Ausgangsleitung“,also kein Axon; sie empfangenmit ihren Fortsätzen, denDendriten, Eingangssignale,

RSCHUNG aktuell

12 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2

NEUROBIOLOGIE

Der Netzhaut beim Rechnen zusehen

Multiquanten-mikroskopischeAufnahmen von„Starburst“-Zellen:Bild rechts mitGewebe, Bild linksmit einem derverwendeten Licht-reize in einerFotomontage.

F O T O S : M P I F Ü R M E D I Z I N I S C H E F O R S C H U N G

verarbeiten diese und gebendas Resultat dieser Berechnungwiederum über dieselbenFortsätze weiter – unter ande-rem an die richtungsselektivenGanglienzellen.Die Dendriten von Nervenzel-len sind oft so dünn, dass sieelektrophysiologischen Mes-sungen mit Mikroelektrodennicht ohne weiteres zugänglichsind. Um die durch Kalziumvermittelten biochemischenSignale, die der Kommunikati-on zwischen Nervenzellen die-nen, in den Dendriten zu mes-sen, verwendeten die Max-Planck-Forscher daher eineneue optische Methode: dieMultiquanten-Mikroskopie, dieauf einem gepulsten Infrarot-

Laser aufbaut. Dessen Licht,obwohl millionenfach intensi-ver als direkte Sonneneinstrah-lung, ist für unser Auge un-sichtbar, weil es nicht von denlichtempfindlichen Sehpigmen-ten in den Photorezeptorzellender Retina absorbiert wird.Das normalerweise zur Anre-gung der Indikatorfarbstoffebenötigte sichtbare Licht wür-de die äußerst empfindlicheRetina binnen Sekunden er-blinden lassen. Die extrem kur-

zen, aber sehr intensiven Licht-pulse des Infrarot-Lasers brin-gen Farbstoffindikator-Mo-leküle, die zuvor in die zu un-tersuchenden Zellen injiziertwurden, in einem nichtlinearenProzess der Multiquanten-Ab-

sorption zum Fluoreszieren. ImGegensatz zur konventionellenKonfokal-Mikroskopie wird beider Multiquanten-Mikroskopie jedes Farbstoffindikator-Mole-kül statt mit einem kurzwelli-gen, energiereichen Photon mitzwei langwelligen Photonenniedriger Energie angeregt.Dieses langwellige Licht (Infra-rot) stimuliert die Photorezep-toren praktisch nicht, und des-halb bleibt die Lichtempfind-lichkeit der Retina erhalten.So ist es erstmals möglich, die

Retina mit Lichtmustern zureizen und gleichzeitig dieAntworten ihrer Neuronenoptisch aufzuzeichnen.Mit dieser Technik konnten dieForscher Änderungen der Io-nenkonzentration in den Aus-gangskontakten (Synapsen) der„Starburst“-Amakrinzellen mithoher zeitlicher und räumlicherAuflösung messen. Dabei fan-den sie, dass verschiedene Be-reiche innerhalb ein und dersel-

FORSCHUNG aktue

3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 13

SchematischeDarstellung einerSäugernetzhautim Vertikalschnitt.

Rekonstruktioneiner richtungsselektiven Gan

lienzelle (A; Debild in B). DieDendriten der verzweigen siczwei Ebenen uwurden nachtrlich unterschieeingefärbt. DaSchema (C) zeidie Lage der Zeund ihrer Dendin der Seitenanund verdeutlicdie FarbkodierDer weiße BalkA und B entspr20 tausendstelMillimetern.

ben „Starburst“-Zelle weitge-hend unabhängig voneinanderreagieren können und dabei je-weils unterschiedliche Bewe-gungsrichtungen bevorzugen.Somit sind also bereits ihredendritischen Ausgangssignalerichtungsselektiv, doch jederDendrit reagiert auf eine ande-re Richtung optimal. Das er-klärt auch, warum das elektri-sche Signal im Zellkörper un-spezifisch erscheint – die Sig-nale aus den Dendriten mittelnsich. Mit anderen Worten: Jede„Starburst“-Zelle vereint meh-rere Richtungsdetektoren in

sich. ●

Weitere Informationenerhalten Sie von:

DR. THOMAS EULER

Max-Planck-Institut fürmedizinische Forschung,Heidelberg,Abteilung Biomedizinische OptikTel.: 06221/486-320Fax: 06221/486-325E-Mail: [email protected]

@

A B B . :

M P I F Ü R M E D I Z I N I S C H E F O R S C H U N G + B I O F O R U M

1 2 / 0 1 ,

S .

8 9 0 - G I T V E R L A G

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung

http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 8/43

Klinische und epidemiologi-sche Untersuchungen habengezeigt, dass stressempfind-liche Menschen, wenn sieerhöhtem Stress ausgesetztsind, suchtkrank werdenkönnen. Mit ihrer in SCIENCE

(2. Mai 2002) publiziertenArbeit bestätigen Wissen-schaftler um Prof. FlorianHolsboer vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie inMünchen nicht nur diese Un-tersuchungsergebnisse, son-dern deuten dadurch auchauf neue Möglichkeiten, wiedurch Medikamente, die ent-

weder auf das Stresshormon-oder das Glutamat-Systemgerichtet sind, der Entwick-lung von stressinduziertemAlkoholmissbrauch vorge-beugt werden kann. FürMenschen mit genetischverursachter Veränderungder Stressregulation könntedies eine therapeutischeHilfe werden.

Die Entwicklung von Alkoholis-mus lässt sich sowohl auf ge-netische Ursachen als auch auf Umwelteinflüsse zurückführen.Ein besonders wichtiger Um-weltfaktor ist der Stress – undzwar nicht nur in Bezug aufAlkoholmissbrauch, sondernauch bei anderen psychischenErkrankungen, wie zum Beispiel

Angststörungen, Depressionund posttraumatischen Stress-erkrankungen. Für die Entwick-lung und die Ausprägung derAlkoholkrankheit spielt die ge-netische Disposition der Be-troffenen eine wichtige Rolle.Dieser Zusammenhang giltinteressanterweise auch fürLabormäuse.Mithilfe molekularbiologischerTechniken ist es Wissenschaft-lern am Max-Planck-Institutfür Psychiatrie gelungen, einMausmodell zu erzeugen, beidem die zentrale Schaltstellefür die Stressreaktion gestört

ist. Die Tiere reagieren daherunter Stressbedingungen mitverstärktem Alkoholkonsum.Wird der Organismus einerStresssituation ausgeliefert,setzt er vermehrt ein Eiweiß-molekül frei, das Corticotropinfreisetzende Hormon CRH. Die-ses Molekül steuert nicht nurdie hormonelle Stressantwort,sondern koordiniert ebenfalls

eine ganze Reihevon Verhaltenswei-sen, die geeignetsind, die Stress-situation zu bewäl-tigen. Im Gehirnbindet CRH in ver-schiedenen Regio-nen, die für emo-tionales Verhaltenwie Angst relevantsind. Zu den Re-zeptoren, die dasHormonsignal auf-nehmen, gehörtder „Corticotropin-

Releasing HormoneRezeptor Typ 1“.Wird dieser Rezep-

tor in einer Knockout-Mausausgeschaltet, ist die zentraleStressreaktion gestört. Dievon den Münchner Wissen-schaftlern entwickelte Knock-out-Maus besitzt einen Defektin genau jenem Gen, das dieBauanleitung für den CRH-Rezeptor Typ 1 trägt.Die Forscher am Max-Planck-

Institut für Psychiatrie (IngeSillaber, Gerhard Rammes,Stephan Zimmermann, BeatriceMahal, Walter Zieglgänsberger,Wolfgang Wurst, Florian Hols-boer und Rainer Spanagel)haben ihren Knockout-MäusenAlkohol zu trinken angeboten.In ihren Untersuchungen tran-ken die Mäuse, bei denen diezentrale Regulation der Stress-antwort gentechnisch gestörtwar, zunächst die gleiche Men-ge Alkohol wie die genetischintakten Tiere aus der Kontroll-gruppe. Wurden die Knockout-Mäuse jedoch wiederholt für

kurze Zeit einer stressvollen Si-tuation ausgesetzt, so reagier-ten sie im Gegensatz zur Kon-trollgruppe über fünf Monatehinweg mit einer kontinuierlichverstärkten Aufnahme von Al-kohol. Offensichtlich ist ein in-taktes zentrales Stresssystemerforderlich, um das Risiko zumAlkoholismus, das nach wieder-holter Stresserfahrung ent-steht, erfolgreich zu reduzierenoder auszuschließen.Parallele Untersuchungen er-gaben, dass ein weiterer Rezep-tor im Gehirn (NR2B), an denGlutamat bindet, in bestimm-ten Hirnregionen der von denMax-Planck-Wissenschaftlernentwickelten Knockout-Mäuseerhöht ist; dieser Rezeptor istsensitiv für Alkohol. Die For-scher vermuten daher, dass dieErhöhung des Glutamatrezep-tors in den Knockout-Mäusenzur stressinduzierten Steige-rung des Alkoholkonsums

dieser Tiere beiträgt. ●

RSCHUNG aktuell

14 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2

FORSCHUNG aktue

3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 15

Nanoröhrchen mit Durch-messern von einigen wenigenbis zu mehreren hundertNanometern ließen sich bis-her nur aus einer begrenztenAnzahl von Materialien, etwaKohlenstoff, herstellen. In-teressante Materialien mitvorteilhaften Eigenschaften –beispielsweise Polytetrafluor-oethylen (Teflon), Leucht-polymere, Copolymere oderMaterialmischungen mitdefinierter Zusammenset-zung – waren zur Produktionungeeignet. Chemikern undPhysikern des Max-Planck-

Instituts für Mikrostruktur-physik in Halle und desInstituts für PhysikalischeChemie der Philipps-Univer-sität Marburg ist es jetztgelungen, ein universelleinsetzbares Verfahren zuentwickeln, mit dem Nano-röhrchen (Nanotubes) auseiner Vielzahl von Stoffenoder Stoffmischungengeformt werden können(SCIENCE, 14. Juni 2002).

Zur Produktion der Nanoröhr-chen verwendeten die Forscherkleine Plättchen aus Silizium-oder Aluminiumoxid, die vonhoch geordneten Strukturenaus winzigen Poren durchzogensind. Diese Poren wurden durchSelbstorganisation, Lithogra-phie oder durch Kombinationbeider Methoden erzeugt.Werden flüssige Polymere oderLösungen, die Polymere ent-halten, in Kontakt mit diesen

Porenstrukturen gebracht, bil-det sich ein etwa 20 Nanome-ter (milliardstel Meter) dünnerFilm auf den Porenwänden.Durch Kühlen oder Verdampfendes Lösungsmittels erstarrt die-ser Film und bildet Nanoröhr-chen. Deren Gestalt und Ab-messung wird durch Form undGröße der Poren bestimmt, dasheißt die verwendeten Poren-strukturen wirken als „Schablo-nen“. Wird nun das Material,

aus dem die Porenstruktur be-steht, selektiv entfernt, bleibendie Nanotubes zurück. Je nachverwendeter Porenstruktur sinddie Röhrchen alle gleich groß.Auf diese Weise ist es sogarmöglich, hoch geordnete An-ordnungen zueinander paralle-ler Nanotubes herzustellen.Erstmals erzeugten die Wissen-schaftler Nanotubes aus Po-lytetrafluorethylen (Teflon) –einem Polymer, das wegenseiner besonderen Eigenschaf-ten bisher nur schwer imNanometer-Bereich struktu-riert werden konnte, aber ein

großes Anwendungspotenzialbesitzt. Im Prinzip können jetztNanoröhrchen aus praktisch jedem als Schmelze oder ausLösung verarbeitbaren Polymerproduziert werden, beispiels-weise auch aus Polystyrol oderPolymethylmethacrylat.Ein großer Vorteil der neuenMethode: Den verwendetenPolymeren lassen sich auch an-dere Stoffe beimischen und so-mit Komposit-Nanoröhrchenherstellen. Deren Wände kön-nen zum Beispiel aus einer Mi-schung aus Polystyrol und Pal-ladium bestehen, einem Metall,das in der Katalyse, der Senso-rik und in Brennstoffzellen vongroßer Bedeutung ist. Die neueMethode eröffnet eine Vielzahlvon Anwendungsmöglichkei-ten. So könnten poröse Mate-rialien durch innere Beschich-tungen spezielle Funktionenerhalten, um zum Beispiel alsdurchstimmbare photonische

Kristalle in der integrierten Op-tik oder als spezielle Träger-platten (Arrays) mit Millionenvon Mikrokavitäten in derkombinatorischen Chemie ein-gesetzt zu werden.Auf diese Weise polymerbe-schichtete Porenstrukturen die-nen wegen ihrer Biokompatibi-lität eines Tages vielleicht dazu,die Blut-Hirn-Schranke zu ana-lysieren. Diese blockiert denÜbertritt der meisten Substan-

zen, also auch von pharmazeu-tischen Wirkstoffen, ins Gehirn.Im Rahmen eines vom Bundes-forschungsministerium geför-derten Projekts zur Nanobio-technologie unter Leitung derUniversität Münster bringendie Wissenschaftler dazu le-bende Zellen auf polymerbe-schichtete Porenstrukturen auf und untersuchen den Wirk-stofftransport durch diese Zel-len in die darunter befindli-chen Poren. ●

Weitere Informationenerhalten Sie von:

DR. RALF WEHRSPOHN

Max-Planck-Institut fürMikrostrukturphysik, Halle/SaaleTel.: 0345/5582-726Fax: 0345/5511223E-Mail: [email protected]

MARTIN STEINHART

Institut für Physikalische Chemieder Philipps-Universität, MarburgTel.: 06421/28-22362Fax: 06421/28-28916E-Mail: [email protected]

@

NEUROBIOLOGIE

Gendefekt bringt Mäuse an die Flasche

MIKROSTRUKTURPHYSIK

Nanoröhrchen aus Teflon

Abb. oben: Nanröhrchen-Arraaus Polystyrolin verschiedene

VergrößerungeDie Röhrchenhaben einenDurchmesservon etwa 400Nanometern.Abb. unten: einzelne PolystyroNanoröhrchen.

Weitere Informationenerhalten Sie von:

DR. INGE SILLABER

Max-Planck-Institut fürPsychiatrie, MünchenTel.: 089/30622-641Fax: 089/30622-569E-Mail:[email protected]

@

F O T O S : M P I F Ü R M I K R O S T R U K T U R P H Y S I K

Stress erhöhtkoholkonsum

n Mäusen mit

geschaltetemzeptor Typ 1.

G R A F I K U N D F O T O : M P I F Ü R P S Y C H I A T R I E

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung

http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 9/43

mittleren Temperatur auf derErde in den nächsten Jahrzehn-ten angeht, noch immer einenerheblichen Spielraum auf. Unddeshalb kamen Graßl und Krü-

ger auf den Gedanken, die Aus-wirkungen der Wende auf dieWolken über Mitteleuropa an-hand eines Vorher-Nachher- Vergleichs zu untersuchen – inder Hoffnung, auf diese Weiseerstmals konkrete, das heißtauf Messungen basierendeZahlen über den Einfluss desindirekten Aerosol-Effekts auf den Strahlungshaushalt amErdboden zu gewinnen.Diese Hoffnung gründete auf der Tatsache, dass mit denmassiven Industrie-Emissionen,die bis 1989 aus dem„Schwarzen Dreieck“ in denHimmel quollen, auch erhebli-che Mengen an so genannten Vorläufergasen in die Atmos-phäre gelangten: an Schwefel-dioxid und Stickoxiden, ausdenen über chemische Reak-tionen in der Luft Aerosoleentstehen. Dazu kam als wei-tere ergiebige Aerosolquelleein beträchtlicher Ausstoß an

kohlenstoffhaltigen Ruß- oderAscheteilchen. Die Menge die-ser „Aerosol-Saaten“ sank nachder Wende binnen wenigerJahre drastisch – allen vorandie Emission von Schwefel-dioxid, dem mengenmäßigbedeutendsten Vorläufergas:Sie fiel zwischen 1988 und1998 – bezogen auf Gesamt-europa – fast auf die Hälfte.Diese sprunghafte Drosselunganthropogener Aerosolquellen,

so vermuteten Graßl und Krü-ger, sollte sich über den indi-rekten Aerosol-Effekt auch auf die Wolken über Mitteleuropaausgewirkt haben. Um dasfestzustellen, zogen die Ham-burger Klimaforscher Messda-ten mehrerer amerikanischerSatelliten heran, die mittelsempfindlicher Spektrometerdas Reflexionsvermögen derWolken auch über Mitteleuro-pa über Jahre hinweg erfassthatten. Diese Daten liefertenzwei Langzeit-Messreihen, vondenen die eine den Zeitraumvon 1985 bis 1989, die anderedie Jahre 1996 bis 1999 über-deckte. Und diese beiden Mess-reihen wurden dann – jeweilsgesondert für winterliche und

sommerliche Perioden – hin-sichtlich der Rückstrahlkraftder Wolken analysiert und ver-glichen.Der Blick aus dem Weltraum,vermittelt über die Satelliten,lieferte erstmals differenzierteEinblicke in das komplizierteWechselspiel zwischen Aeroso-len und Wolken. Er offenbarteein in Bezug auf die von obengemessene „Strahlkraft“ derWolken sowohl räumlich alsauch zeitlich hoch variablesMuster. So zeichneten sichEmissionszentren wie städti-sche Ballungsräume oderIndustrieregionen währendder Wintermonate generelldurch ein deutlich verminder-tes Rückstrahlvermögen aus –eine Folge der vermehrtenRuß- und Aschepartikel, diedas einfallende Licht in Wolkenabsorbieren. Im Sommer hin-gegen traten Emissionszentrendurch verstärkte Rückstrah-

lung hervor, bedingt durchden dann überwiegenden„Tröpfcheneffekt“, das heißtdurch die Bildung von immermehr und immer kleinerenWassertröpfchen innerhalb derWolken.Diese und andere Detailbefun-de belegten zunächst grund-sätzlich, dass in den Wolkenüber Mitteleuropa der indirekteAerosol-Effekt tatsächlichwirksam ist. Außerdem aber

offenbarte sich im Vorher-Nachher-Vergleich der beidenMessreihen, was Graßl undKrüger vermutet hatten – der„Gorbatschow-Effekt“: Im Mit-tel ist das Rückstrahlvermögender Wolken über Mitteleuropain den Jahren nach 1989 um2,8 Prozent gesunken, unddementsprechend hat sich derStrahlungsfluss auf dieseRegion um etwa 1,5 Watt proQuadratmeter verstärkt.Das heißt, dass der ehedemdurch die Aerosole aus denIndustrie-Emissionen des„Schwarzen Dreiecks“ gebrem-ste, anthropogene Treibhausef-fekt jetzt stärker auf Mitteleu-ropa durchschlägt. Oder andersausgedrückt: dass der politi-

sche Klimawandel dem anthro-pogen bedingten Klimawandelfreie Bahn geschaffen hat.Für Graßl bedeutete dieser Be-fund keine Überraschung. Dennals Spezialist für Aerosole hater schon vor gut zwei Jahr-zehnten darauf hingewiesen,dass Maßnahmen zur Luftrein-haltung derart „perverse“Folgen haben können. Damitwar er damals auf erhebliche Vorbehalte und auch Kritikgestoßen. Nun, da er sich be-stätigt sieht, meint er: „Nurwer alle Ursachen der Klima-änderungen gemeinsam an-packt, nämlich Emissionsmin-derungen durchsetzt, beimlanglebigen Kohlendioxid undden kurzlebigen Gasen wieSchwefeldioxid sowie beimRuß, dämpft den raschenKlimawandel ohne erneuteSchräglage.“ ●

Weitere Informationenerhalten Sie von:

PROF. HARTMUT GRASSL

Max-Planck-Institut fürMeteorologie, HamburgTel.: 040/41173-226Fax: 040/41173-350E-Mail: [email protected]

DR. OLAF KRÜGER

Meteorlogisches Institut derUniversität HamburgTel.: 040/41173-348Fax: 040/41173-350E-Mail: [email protected]

FORSCHUNG aktue

3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 17

Seit dem Ende des KaltenKriegs steigen die Tempera-turen in Mitteleuropa nochrascher: So kann man zusam-menfassen, was Prof. Hart-mut Graßl, Direktor am Ham-burger Max-Planck-Institutfür Meteorologie, und Dr.Olaf Krüger vom Meteorolo-gischen Institut der Univer-sität Hamburg jüngst auseiner fast zwanzigjährigenSatelliten-Messreihe heraus-gefiltert und in der Zeit-schrift GEOPHYSICAL RESEARCH

LETTERS (Oktober 2002)veröffentlicht haben.

Die Wissenschaftler selbst spre-chen von einem „Gorbatschow-Effekt“ – den Graßl so umreißt:„Nach 1989 sind die Wolkenüber Mitteleuropa, vom Welt-raum aus gesehen, dunkler ge-worden. Das bedeutet, siestreuen nicht mehr so viel Son-nenlicht wie früher in denWeltraum zurück, sondern las-sen vermehrt Strahlung zumErdboden durch. Und deshalbwird es jetzt unter den Wolkenwärmer.“ Diese Änderung derRückstreufähigkeit der Wolkenist Folge der umweltpolitischenSäuberungswelle, die nach demFall des Eisernen Vorhangs inder DDR, in Tschechien und Po-len anlief: In jener Region, vor-dem als „Schwarzes Dreieck“berüchtigt, wurden nach derWende unzählige Industriean-lagen und Kraftwerke stillge-legt oder saniert, die bis dahinals sprichwörtliche Dreck-

schleudern gewaltige Mengenan Schadstoffen in die untereAtmosphäre gepumpt hatten.Dieses „Großreinemachen“ er-weist sich nun, nach mehr alseinem Jahrzehnt, als eine ArtGroßversuch zu einem bislangnur theoretisch fassbaren, da-bei aber hochaktuellen Prob-lem der Klimaforschung – undzwar zum so genannten indi-rekten Aerosol-Effekt. Als Ae-rosole bezeichnet man feine

Tröpfchen oder feste Teilchenmit Durchmessern zwischen ei-nem hundertstel und einemzehntausendstel Millimeter, diein der Luft schweben und sichso einige Stunden, aber auchbis zu mehreren Wochen in derAtmosphäre halten und vertei-len. Diese Schwebeteilchen be-einflussen den Strahlungshaus-halt und damit das Klima inBodennähe auf zweierlei Wei-se: zum einen direkt, indem sieLicht, aber auch Wärmestrah-lung streuen oder absorbieren,und zum anderen indirekt, in-dem sie auf die Bildung von

Wolken, auf deren optische Ei-genschaften und Lebensdauereinwirken. Vor allem der zweite, also derindirekte Aerosol-Effekt, machtdie winzigen Schwebeteilchenzu einem gewichtigen Faktorim Klimasystem – zugleich aberzu einem Unsicherheitsfaktorin Klimamodellen, da sich derEinfluss der Aerosole auf dieWolken bislang nur anhandtheoretischer Berechnungenabschätzen lässt.Das liegt zunächst daran, dassam i ndirekten Aerosol-Effektzwei konkurrierende Mechanis-men beteiligt sind. So wirkenAerosole oberhalb einer gewis-sen Größe einerseits als Kon-densationskeime für Wasser-dampf und bestimmen dabeisowohl die Zahl als auch dieGröße der gebildeten Wasser-tröpfchen. Je mehr Aerosole sieenthält, umso mehr und umsokleinere Tröpfchen entstehen

in einer Wolke – was wiederumderen Rückstrahlvermögen er-höht: Die Wolke streut dannmehr Sonnenlicht zurück inden Weltraum, und am Erdbo-den wird es kühler. Andererseitswirken Aerosole – insbesonderesolche, die aus dunklen Ruß-oder Aschepartikeln entstehen– auch als Strahlenfallen. Sieabsorbieren Licht und heizendadurch die Wolken auf. Daskann so weit gehen, dass ruß-

geschwängerte Wolken regel-recht weggekocht werden undsich auflösen.Zu diesem schwer kalkulierba-ren Doppelspiel kommt noch,dass sich der Aerosol-Mix derunteren Atmosphäre aus zahl-reichen Quellen speist: sowohlaus natürlichen, wie etwa ausder Salzgischt der Ozeane, aus Vegetationsbränden oder Vul-kanen, als auch aus anthropo-genen Emissionen von Indus-trie, Hausbrand oder Verkehr.Dementsprechend schwankenArt und Konzentration derAerosole räumlich wie zeitlich

innerhalb weiter Bereiche –und auch deshalb lässt sich derindirekte Aerosol-Effekt in Kli-mamodellen bislang nur globalund pauschal veranschlagen:So gehen die Wissenschaftlerderzeit davon aus, dass er ins-gesamt kühlend wirkt und denStrahlungsfluss in die untereAtmosphäre global um bis zuzwei Watt pro Quadratmetermindert. Damit würde er demzusätzlichen, anthropogenenTreibhauseffekt – den man ge-genwärtig mit einem um 2,5bis 3 Watt pro Quadratmetererhöhten Strahlungsfluss ver-anschlagt – entgegenwirkenund ihn deutlich bremsen.Wirklich sicher sind sich dieForscher über das Ausmaß die-ser Bremswirkung allerdingsnicht. Deshalb weisen Klima-modelle, was den Anstieg der

RSCHUNG aktuell

16 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2

METEOROLOGIE

Nach Glasnost lichten sich die Wolken

@

Wolken bremsenden Strahlungs-

fluss in die untereAtmosphäre und

spielen eine wich-tige Rolle im

Klimageschehen.

Industrie-Emis-sionen beein-flussen den Aero-sol-Gehalt derAtmosphäreund damit denStrahlungsflussam Erdboden.

F O T O S : O K A P I A ,

M Ü N C H E N

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung

http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 10/43

SAY

3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 19

BILDUNGS forschu

Es ist etwas stiller geworden um PISA (siehe auchden Artikel auf Seite 62 dieser Ausgabe). Die Unter-

schiede zwischen den Bundesländern, die PISA-E im Junizu Tage gebracht hat, sind weniger ins Zentrum des

Wahlkampfs gerückt als man vor wenigen Monaten viel-leicht noch erwartet hätte. Dies mag mit der Erkenntniszu tun haben, dass letztlich keins der Länder der Bundes-republik international in der ersten Liga spielt. Trotz der erheblichen Differenzen in den Ergebnissen innerhalbDeutschlands überwiegen vor der Folie des internationa-len Vergleichs doch die Gemeinsamkeiten.

Die Befunde des internationalen Vergleichs weisendarauf hin, dass es in Deutschland weniger gut gelingtals in anderen Industriestaaten, Schülerinnen undSchüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen op-timal zu fördern. Dies gilt insbesondere für leistungs-schwächere Schüler, für Schüler aus bildungsfernen Fa-milien und für Schüler mit Migrationshintergrund. Aber auch im oberen Leistungsbereich werden Spitzenleistun-gen nur von relativ wenigen erzielt. Die Gruppe der kompetenzstärksten Schülerinnen und Schüler ist inDeutschland viel kleiner als in erfolgreicheren OECD-Staaten. Genau genommen ist dies vielleicht der überra-schendste Befund. Aufgrund der Gliederung des Schulsystems nach der

Grundschule werden in Deutschland die Schülerinnenund Schüler in deutlich homogeneren Gruppen unter-

richtet als in Staaten, die keine äußere Differenzierungkennen. In den Gymnasien hat man es also mit einer Gruppe von Jugendlichen zu tun, die vergleichsweisegünstige Lernvoraussetzungen mitbringen. Dennochentsprechen die mittleren Leistungen der zehn ProzentBesten in Deutschland lediglich dem Durchschnitt der entsprechenden Schülergruppe in den OECD-Staateninsgesamt. In Staaten wie Finnland, Australien oder Ka-nada, in denen alle Schülerinnen und Schüler auch inder Sekundarstufe I noch gemeinsam zur Schule gehen,liegen die Leistungswerte der zehn Prozent besten Schü-lerinnen und Schüler bedeutsam höher. Einen deutliche-ren Hinweis darauf, dass in Deutschland Schule und Un-terricht insgesamt – auch für die Leistungsstärksten – zuwenig auf individuelle Förderung ausgerichtet sind,kann es kaum geben.

Innerhalb der Bundesländer wiederholt sich das für die Bundesrepublik im internationalen Vergleich identi-fizierte Befundmuster, wenn auch in unterschiedlicher

Ausprägung. Vereinzelt wird in Bayern und Baden- Württemberg der OECD-Durchschnitt erreicht oder überschritten, aber von den Ergebnissen der erfolg-reichsten Staaten sind auch diese Länder weit entfernt.In allen Ländern der Bundesrepublik ist eine große Leis-tungsstreuung zu verzeichnen und ein vergleichsweisegroßer Anteil potenzieller Risikoschüler. Auch die Kopp-lung zwischen familiärer Herkunft und Kompetenz-

Spickenerwünscht

I L L U S T R A T I O N : A N D R E J B A R O V - C

/ O .

C L A U D I A S C H Ö N H A L S

Vier Buchstaben haben im Frühsommer hier zu Lande für einen „Kultur-

schock“ gesorgt: PISA. Denn die Ergebnisse dieses „Programme for International

Student Assessment“, das den Bildungsstand von Schülerinnen und Schülern

in 32 Staaten untersucht, gaben der jungen Generation in der Bundesrepublik

schlechte Noten. Was ist zu tun? Ein Patentrezept hat auch DR. PETRA

STANAT vom Berliner MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG

nicht. Aber die Wissenschaftlerin, die die deutsche Beteiligung an PISA

koordiniert hat, plädiert für einen Blick über den Gartenzaun, um von den

erfolgreicheren Nachbarn für die Schule zu lernen.

7/23/2019 MPF_2002_3 Max Planck Forschung

http://slidepdf.com/reader/full/mpf20023-max-planck-forschung 11/43

3 / 2 0 0 2 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 21

urteilungen gegeben. Insbesondere in Finnland wird wei-terhin viel in die frühe Förderung von Kindern investiert.Hier benötigen zum Beispiel Kindergärtnerinnen undKindergärtner seit etwa zehn Jahren einen tertiären Ab-schluss, der an der Universität Helsinki auch eine Ausbil-dung in fachbezogener Didaktik beinhaltet. Aber Anregungen für das Nachdenken über das eigene

Schulsystem kann man selbstverständlich nicht nur inFinnland und Schweden sammeln. Die Videostudie, dieim Rahmen der „Third International Mathematics andScience Study“ (TIMSS) durchgeführt worden ist, zeigtbeispielsweise, dass man vom Mathematikunterricht inJapan, der in seinen besten, in Deutschland nicht anzu-treffenden Beispielen in vielerlei Hinsicht vorbildlich ist,einiges lernen kann. Und auch didaktische Ansätze, diebeispielsweise mit dem angelsächsischen „Literacy“-Konzept oder der Idee der „Realistic Mathematics Educa-tion“ des niederländischen Freudenthal-Instituts verbun-den sind, werden von der Fachdidaktik in Deutschland

mit Interesse rezipiert und diskutiert.Der Blick über den Gartenzaun sollte sich allerdings

nicht nur auf die gelungenen Aspekte konzentrieren,sondern auch unerwünschte Merkmale im Auge behal-ten. Denn es sind nicht zuletzt problematische Entwick-lungen, aus denen man lernen kann und lernen sollte.Bevor man daher etwa einen neuen Gründünger oder ei-ne neue Pflanzenfolge im eigenen Garten einführt, tutman gut daran, sich die Erfahrungen, die andere damitgemacht haben, genau anzusehen, um negative Neben-effekte zu antizipieren und dagegen vorzubeugen.

Ein Merkmal, das viele der erfolgreicheren PISA-Staa-ten gemein haben, ist eine im Vergleich zu Deutschlandstärker ergebnisorientierte Systemsteuerung, und es istnahezu unstrittig, dass sich auch das deutsche Schul-system in diese Richtung bewegen sollte. Als Teil dieser Entwicklung haben die Kultusminister der Länder auf ihrer Plenarsitzung am 23. und 24. Mai 2002 vereinbart,bundesweit verbindliche Standards einzuführen. Umdiese Standards zu konkretisieren, sollen Beispielaufga-ben entwickelt werden, die einen Eindruck davon geben,welche Anforderungen von den Schülerinnen undSchülern bewältigt werden sollten. Die Einhaltung der Standards, so der Beschluss weiter, soll in den Ländernmit geeigneten Verfahren überprüft werden. Mit solchen

Verfahren haben andere Bildungssysteme bereits lang- jährige Erfahrungen. In Staaten wie Australien, Finn-land, den Niederlanden, Schweden oder den USA wirdregelmäßig auf nationaler oder regionaler Ebene ge-prüft, ob Schulen das, was sie erreichen sollen, auchtatsächlich erreichen. Oberflächlich scheinen diese Sys-teme also etwas sehr Ähnliches zu tun. In der Umset-zung bestehen jedoch einige Unterschiede, die zu analy-sieren sich lohnt.

Mit der Einführung einer stärker ertragsorientiertenSteuerung überträgt man die Definitionsmacht dafür, wasin Schulen gelehrt und gelernt wird, in hohem Maße an

Vorgaben im Unterricht umsetzen zukönnen. Teaching to the Test wird inden USA als Teil eines allgemeinerenProblems der unzulänglichen Übe-reinstimmung zwischen Unterrichts-zielen, Unterrichtsmaterialien, Krite-rien für die Bewertung individueller Schülerleistungen im Unterricht undstandardisierten Leistungstests dis-

kutiert. Diese Erfahrungen sollte man sich genau anse-hen, um zu vermeiden, dass ähnliche Probleme auch hier entstehen.

Die Umstellung des Systems auf eine stärkere Ergebnis-orientierung wirft eine Reihe weiterer Fragen auf. Einewichtige Frage ist beispielsweise, wie genau die Ergeb-nisse landesweiter Leistungstests auf Schulebene genutztwerden sollen. Sollen sie ausschließlich den Behördenund den jeweiligen Schulen zur Verfügung stehen (wiezum Beispiel in Finnland), oder soll auch die Öffentlich-

keit Zugang zu den Informationen erhalten (wie inSchweden oder Großbritannien)? Was soll mit Schulengeschehen, in denen die Standards nicht erreicht werden?

Welche zusätzliche Unterstützung werden sie erhalten?Inwieweit und in welcher Form soll gegebenenfalls Druck ausgeübt werden? Auch bei der Beantwortung dieser Fra-gen dürfte es aufschlussreich sein, die international be-reits existierenden Modelle genau zu studieren, um ihreEffekte einschließlich der unerwünschten Nebenfolgen zu

verstehen.Beim Blick über den schulischen Gartenzaun lassen

sich also vielfältige Anregungen für die Erneuerung deseigenen Systems schöpfen. Dabei will jedoch wohl über-legt sein, welche Konsequenzen die Umsetzung solcher

Anregungen für andere Elemente des Systems bezie-

BILDUNGS forschu

20 M A X P L A N C K F O R S C H U N G 3 / 2 0 0 2

erwerb ist insbesondere in den alten Ländern im inter-nationalen Vergleich sehr eng. Die Unterschiede zwi-schen den Ländern, die sich an den Rändern der Lei-stungsverteilungen befinden, sind jedoch keineswegstrivial. Differenzen, die bis zu eineinhalb oder zweiSchuljahren entsprechen, können erhebliche Mobilitäts-probleme aufwerfen. So ist es bei einem Umzug einer Familie etwa von Bremen nach Bayern nicht unwahr-scheinlich, dass Kinder, die in Bremen mittlere bis guteLeistungen erzielten, Schwierigkeiten haben werden,schulisch den Anschluss zu finden, und sie möglicher-weise sogar eine Klasse wiederholen müssen.

Dennoch: Die Standards für die Weiterentwicklungder Schulen in den Ländern liegen nicht innerhalb, son-dern außerhalb der Bundesrepublik. Folgerichtig wird an

verschiedenen Stellen daran gearbeitet, die schulischenSysteme der erfolgreicheren Staaten zu studieren. Beidiesen Aktivitäten scheint oft die Hoffnung mitzuspie-len, man könnte einige gemeinsame Merkmale ausfindig

machen, auf die der Erfolg der Systeme zurückzuführenist, um diese anschließend zu importieren. Diese Hoff-nung wird jedoch schon aus methodischen Gründenkaum einzulösen sein. Die Anzahl der Staaten ist zuklein, die Anzahl relevanter Faktoren zu groß und die

Wechselwirkungen zwischen ihnen sind zu komplex, alsdass die spezifischen und kombinierten Effekte dieser Merkmale isoliert werden könnten.

Der Blick über den Gartenzaun kann also keinePatentrezepte liefern, er eröffnet jedoch die Möglichkeit,

SAY

die Standards und die Tests. Die Er-fahrungen anderer Staaten weisendarauf hin, dass dies unterschiedlichwünschenswerte Folgen haben kann.Ein zentrales Thema der Bildungs-diskussion in den USA ist das Pro-blem des „Teaching to the Test“. Zur Sicherung von Standards werden inden Bundesstaaten verschiedeneTests eingesetzt, von denen für die Schulen sowie teilwei-se auch für die einzelnen Lehrkräfte viel abhängen kann.Der Unterricht wird daher offenbar nicht selten darauf reduziert, die Schülerinnen und Schüler auf die Tests vor-zubereiten. So zitierte beispielsweise eine amerikanischeKollegin einen Lehrer mit den Worten: „I have to stopteaching now and prepare my students for the test.“

In anderen Staaten scheint „Teaching to the Test“ da-gegen weniger zum Problem geworden zu sein. Dies ist

vermutlich vor allem auf die Konzeption der Aufgaben

zurückzuführen. Ein Großteil der PISA-Items wurde bei-spielsweise von einer Institution entwickelt, die auch für die nationalen Schulleistungserhebungen in den Nieder-landen zuständig ist (CITO). Bei diesen Aufgaben geht esnicht primär darum, Wissen abzufragen, sondern die fle-xible Anwendung von Kenntnissen und Fertigkeiten inanwendungsbezogenen Kontexten zu erfassen. Es istkaum möglich, gezielt für solche Tests zu üben. Im Ideal-fall setzen die Aufgabenstellungen nämlich voraus, dassdie Inhalte tatsächlich verstanden worden sind. Sofern esgelänge, solche verständnisorientierten Tests zu konstru-ieren, wäre Teaching to the Test sogar wünschenswert. Auch in Schweden scheinen die nationalen Leistungs-

standserhebungen nicht dazu zu führen, dass sich dasLehren und Lernen innerhalb der Fächer auf den Erwerbeinfach abfragbaren Wissens konzentriert. Die PISA-Er-gebnisse zumindest weisen darauf hin, dass Schülerin-nen und Schüler in Schweden recht gut darauf vorberei-tet sind, Aufgabenstellungen zu bewältigen, die inneuartige Kontexte eingebettet sind. Hier scheinen dieTests allerdings die Schwerpunktsetzung zwischen denFächern in unerwünschtem Maße zu beeinflussen. Soberichten schwedische Kolleginnen und Kollegen vonder Sorge, dass sich das Lehren und Lernen in den Schu-len des Landes zunehmend auf die drei Fächer verengthat, auf die sich die nationalen Tests beziehen – auf dieFächer Schwedisch, Englisch und Mathematik. Um die-ses Spektrum zu erweitern, werden daher nun auch Testsin zusätzlichen Fächern zur Verfügung gestellt.