Stiftungslandschaft Schweiz «under construction» · 2018. 11. 14. · tungSchweiz.ch zur...

Transcript of Stiftungslandschaft Schweiz «under construction» · 2018. 11. 14. · tungSchweiz.ch zur...

D i e g r o s s e s c h w e i z e r s t i f t u n g s p l a t t f o r mAusgabe 04 / Dezember 2018

im fokus

Stiftungslandschaft Schweiz «under construction»Vor einem guten Jahr wurde an dieser Stelle auf die Gefahr hingewiesen, dass die Schweizer Stiftungen Opfer ihres eigenen Erfolgs werden könnten, wenn es nicht gelingt, die generelle Ineffizienz im Gesuchs-wesen in den Griff zu bekommen. Vieles hat sich ge-tan. Aber noch viel mehr ist möglich. von Peter Buss

Es ist ein Fakt: Förderer wollen die eigene Fördertätig-keit möglichst einfach und effizient erledigen und sich nicht in komplizierten, zeitraubenden und kostenintensi-ven Arbeitsprozessen verlieren. Niemand wird mehr be-liebige Zeit und viel Geld für eine aufwändige Gesuchs-bearbeitung investieren wollen und überhaupt Lust dazu haben, x Stunden für die Beurteilung von Projekten ein-zusetzen, die nichts bringen und auch nicht interessieren.

In den nächsten Jahren wird sich die Stiftungsarbeit deshalb weiter stark verändern: Mehr Effizienz, mehr Wir-kung, mehr Spass. Stiftungen, die ihren ehrenamtlich tä-tigen Stiftungsräten keine attraktiven und zeitgemässen Wege der Zusammenarbeit bereithalten, werden massi-ve Nachfolgeprobleme bekommen. Stiftungsarbeit soll möglichst wenig Aufwand bereiten, etwas bewirken und Freude machen.

Mit überkommenen Arbeitsmethoden ist dies nicht zu schaffen. Allein schon das überbordende postale Gesuchswesen ist ein Motivationsräuber. Die moderne

Informationstechnologie hat jedoch smarte und kos-tengünstige Lösungen bereit, von der online gestütz-ten Einreichung und Bearbeitung der Gesuche über die Stiftungsadministration in der Cloud bis hin zum Rech-nungswesen und Archiv. Dies ist auch für kleinere und mittelgrosse Stiftungen sehr interessant. Denn damit können sie dem wachsendem Kostendruck Paroli bieten und eine Situation schaffen, bei der es als Stiftungsrat Sinn und Freude macht mitzuarbeiten.

StiftungSchweiz.ch wird diese Entwicklung aufgreifen und die Stiftungen bei der digitalen Transformation ihrer Arbeitsprozesse begleiten und aktiv unterstützen. www.fhlb.ch/7/1

stiftungs-landschaft

schweiz: «Bitte aufräumen!»

Seite 4

Weitere Themen dieser Ausgabe:• im gespräch mit prof. Dr. georg von schnurbein, Direktor des center for philanthropy studies (ceps), universität Basel• Das verdient man in stiftungen, Vereinen und Verbänden• Der rashomon-effekt – eine Beleuchtung• trendanalyse des schweizer npo-sektors• nachhaltigkeitskonzepte für stiftungsvermögen

02

> nutzung

e D i t o r i a l

Liebe Leserin, lieber LeserDie einen sagen, es gäbe zu viele lebensunfähige För-derstiftungen mit kleinen Vermögen, die anderen pos-tulieren, dass auch Stiftungen mit kleinen Vermögen durchaus ihren Platz hätten und was bewirken könnten. Ich denke, dass auch Förderer mit kleinen Vermögen – weniger als CHF 5 Mio. – sinnvoll arbeiten können, wenn sie das Vermögen optimal angelegt haben und ihre Stiftungsadministration effizient erledigen. Und ef-fizient heisst heute: Mit Unterstützung einer passenden Software – und unter Verwendung der Tools, die Stif-tungSchweiz.ch zur Verfügung stellt, so z.B. das kosten-freie Stiftungsportrait (anstelle einer eigenen Website, die kostet) und das Online Gesuchsformular. Nutzen Sie beides und profitieren Sie davon!

Ihr Peter Buss [email protected]

ihr zugang zu 13‘000 stiftungen.

einfach, schnell und präzise.

No4/18Herausgeber: philanthropy services agrittergasse 35, 4051 [email protected] www.stiftungschweiz.chRedaktion: Dr. peter Buss

Gestaltung: wintterlin // gestaltungDruck: Stämpfli AGAusgabe: 4x jährlich, 4. Jahrgang 2018 Auflage: 13‘000 exemplare d/fFotos: stiftungschweiz.ch, peter Buss, privat

Sorgfältige RechercheRasch per Knopfdruck einige Dutzend Stiftungsad-ressen exportieren und diesen dann auf gutes Glück ein standardisiertes Gesuch zusenden – das führt sel-ten zum Erfolg. Bewährt hat sich eine sorgfältige Re-cherche in drei Arbeitsschritten:

• Identifizierung: Mit wem wollen wir in Kontakt tre-ten? Eine erste Identifizierung einer Förderstiftung nach ihrem Zweck ist Voraussetzung für alles andere. Je weiter entfernt der Stiftungszweck vom eigenen Thema liegt, umso unwahrscheinlicher ist es, dass ein Gesuch Erfolg haben wird. > Tipp: Nutzen Sie hierfür die Recherchemappe von Stif-tungSchweiz.ch.

• Recherche: Was wissen wir über die identifizierte Stiftung? Was nicht? Was können wir in Erfahrung brin-gen? Was bleibt uns verborgen? Diese Phase ist sehr ar-beitsintensiv. Aber je mehr man über eine Förderstiftung und ihre Fördertätigkeit zusammentragen kann, umso besser. Plötzlich erscheint dann ein Stiftungszweck in ei-nem ganz anderen Licht. > Tipp: Schauen Sie auch auf den Organisationsprofilen der Stiftungen auf StiftungSchweiz.ch nach.

• Qualifizierung: Wie wichtig ist die recherchierte Förderstiftung? Auf der Grundlage dieser Informatio-nen ist eine Beurteilung zu treffen und Qualifizierung vor-zunehmen, z.B. durch eine Zuteilung in eine A-B-C-Liste. Die Liste mit den wichtigsten Stiftungen ist in aller Regel auch die kürzeste. Anhand dieser Liste ist dann näher ab-zuklären, ob eine Gesuchseinreichung in Frage kommt oder nicht, am besten per Telefon oder E-Mail.

> Den ganzen Artikel finden Sie auf: https://blog.stiftungschweiz.ch/sorgfaeltige-recherche/

www.fhlb.ch/7/2

03

im gesprächwww.fhlb.ch/7/3

«Ein fruchtbares Umfeld» Herr von Schnurbein, weshalb ist die Schweiz

so attraktiv für Stiftungen?

Die attraktivität der schweiz ergibt sich aus meh-reren gründen: erstens zeichnet die schweiz eine lange politische und rechtliche stabilität aus. im gerade erschienenen global philanthropy envi-ronment index liegt die schweiz weltweit auf platz vier! zweitens sind sich schweizer Bürgerinnen und Bürger bewusst, dass sie einen Beitrag zum gemeinwohl leisten müssen, der über wahlen und steuern hinausgeht. Drittens kann man in der schweiz sehr einfach und zu fast jedem thema eine stiftung gründen.

Was können wir tun, damit das so bleibt?

wichtig ist, dass dieses fruchtbare umfeld beste-hen bleibt. Je mehr regulierung und Begrenzung kommt, desto eher werden philanthropen andere wege nutzen, um sich zu engagieren. gleichzeitig kann der stiftungssektor selbst etwas dazu beitra-gen, indem stiftungen von sich aus transparenter werden, aktiv über ihre aktivitäten berichten und ziele gemeinsam mit ihren Destinatären realisie-ren. Das gilt für operative und fördernde stiftun-gen gleichermassen.

Sind kleine Stiftungen ein Auslaufmodell?

Überhaupt nicht. natürlich werden derzeit viele kleine stiftungen liquidiert, weil sie bei der ak-tuellen zinslage mit einer risikoaversen strategie kaum erträge erwirtschaften können. Dennoch wäre es eine übermässige Begrenzung der stif-terautonomie, wenn man ein mindestvermögen festlegen würde. auch eine kleine stiftung kann wirkung erzielen und in einem beschränkten umfeld viel erreichen, wenn andere ressourcen wie zeit, netzwerk oder Kommunikation für die zweckerfüllung eingesetzt werden. gerade die ressourcenknappheit führt oftmals zu innovation und ideenreichtum.

Prof. Dr. Georg von Schnurbein, Direktor des Center for Philanthropy Studies (CEPS), Universität Basel

win

tte

rlin

//g

est

altu

ng

NonproCons AGRittergasse 35 • 4051 BaselTelefon +41 61 278 93 [email protected]

www.nonprocons.ch

25 Jahre

Kompetenz

und Engagement

für Stiftungen,

Vereine und

Verbände

Stiftungs- und

Vereinsmanagement

Fundraising

NPO-Finanzmanagement

auszuschütten, ihren Kapitalstock dagegen vollumfäng-lich zu erhalten. Dabei schreiben längst nicht alle Stif-tungsurkunden ein solches Gebot der Kapitalerhaltung vor. Viele Stiftungsräte stützen sich einfach auf die uralte Vorstellung, wonach eine Stiftung einen unendlichen Le-benshorizont haben solle. In einem solchen Korsett sind die Vergabestiftungen aber in ihrem Förderwirken in der Gegenwart eingeschränkt.

Ich finde, mit diesem Langlebigkeits-Prinzip sollte künftig aufgeräumt werden. Bestehende Stiftungen soll-ten von ihrer selbstgewählten Beschränkung abrücken. Und künftigen Neugründungen sollte ein Kapitalerhal-tungsgebot untersagt werden. Ein daraus resultieren-der Trend zur Verbrauchsstiftung würde deregulierend wirken. Zumindest wäre das ein sanfterer Schritt als ein amtliches Gebot der zeitnahen Mittelverwendung oder als ein Ausschüttungsgebot von 5 % des Stiftungskapi-tals, das Stiftungen in anderen Ländern kennen. Aufräumpotenzial

Aufräumpotential sehe ich auch bei jener Ausprägung von Stiftungen, welche die ganz ursprünglichen In-tentionen des Stiftens in ihr Gegenteil verkehrt. In der Schweiz kann eine Stiftung mit einem Kapital von bloss CHF 20’000 gegründet werden. Kein Förderzweck lässt

Soll der Leitsatz «Eine Stiftung währet ewiglich» auch künftig noch Gültigkeit haben? Gewiss, falls es sich um eine religiöse Gedächtnisstiftung handelt! – Sollen weiterhin Kleinst-Stiftungen mit der behörd-lich vorgesehenen Minimalmaleinlage gegründet werden können? Nein, das sind ja eigentlich keine «Stiftungen», sondern bloss «Teaser»! Drei Beobach-tungen. von Benno Schubiger

Überholte Vorstellung der immerwährenden Stiftung

In allerlei Medien wird gegenwärtig «10 Jahre Finanz-krise» begangen. Dieser Krise wegen waren die Stiftun-gen in den letzten Jahren mit ambivalenten Szenarien konfrontiert: Mit stark steigenden Aktienkursen auf der einen Seite, mit rekordtiefen Zinsen auf der anderen Sei-te, mit liquiditätsgetriebenen Immobilien-Investments ebenso. Das Problem bei diesem Szenario ist, dass sich die Stiftungen die Performance ihrer Vermögensanla-gen mit erhöhten Risiken «erkaufen» müssen: Mit einem (zu) hohen Aktienanteil, mit Festverzinslichen von (zu) geringer Bonität, mit Immobilien oder Immobilien-Wert-schriften mit einem (zu) hohen Leerstandrisiko. Viele Förderstiftungen rennen momentan solchen nur riskant erzielbaren Renditen hinterher, weil sie sich verpflichtet fühlen, einzig die Renditeerträge auf ihrem Vermögen

04

Aus der VMI Gehaltsstudie 2017

Grundvergütung der Geschäftsleitenden

30 % der Geschäftsleitenden von Stiftungen, Vereinen und Verbänden, die an der Studie teilgenommen ha-ben, verdienen jährlich zwischen CHF 125T und 150T, 26 % zwischen CHF 150T und 200T und 22% zwischen CHF 100T und 125T. Die restlichen Prozente liegen über CHF 200T resp. unter CHF 100T. Der Median beträgt CHF 135T. Allerdings ist davon auszugehen, dass dieser Wert höher liegen durfte. Denn Organisationen mit aus-gesprochen hohen Geschäftsleitungsgehältern fehlen in der Studie – bei diesen dürfte das Interesse an einem Vergütungsvergleich nicht sehr ausgeprägt sein.

Vergütung der Präsidenten

52 % der Präsidentinnen und Präsidenten von Stiftungen und Vereinen beziehen gar keine Vergütung, 10 % zwi-schen CHF 2T und 5T und weitere 10 % zwischen 5T und 10T. 16% haben eine höhere Vergütung als CHF 10T, 12%

Das verdient man in Stiftungen, Vereinen und Verbänden eine solche bis zu CHF 2T. Der mittlere Wert liegt bei CHF 6T im Jahr.

Spezielles

Leistungsabhängige Gehälter der Geschäftsleitenden spielen eine untergeordnete Rolle, wobei bei den Hilfs-werken immerhin 13 % ein solches System praktizieren. Und ein Satz, den es genauso wegen seines Inhalts wie auch wegen seiner Formulierung zu zitieren lohnt: „Bei den Hilfswerken nimmt die Vergütungswahrscheinlich-keit [ehrenamtlicher Vorstände und Stiftungsräte, Anm. Red.] mit steigender Spendenabhängigkeit bei sonst vergleichbaren Voraussetzungen ab“ (S. 5 der Studie). Neu ist der Lohnrechner, mit dessen Hilfe sich für eine konkrete Geschäftsleitungsposition das sektorübliche Gehalt schätzen lässt.

> Bezug: Die VMI Gehaltsstudie 2017 kann online beim Verbandsmanagement Institut käuflich erwor-ben werden. www.fhlb.ch/7/4

gehaltssstudie

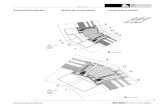

stiftungslandschaft

Stiftungslandschaft Schweiz: «Bitte aufräumen!»

ww

w.fh

lb.c

h/7/

6

05

> eine aufräum-anleitung für das schweizer stiftungswesen existiert seit 2005, nämlich im swiss foundation code, der 2015 in dritter ausgabe ediert wurde.

Konfliktsituationen im Zusammenhang mit der Vermö-gensberatung und der Rechtsberatung für Stiftungen. Auch hier ist in den betroffenen Kreisen eine grundle-gende Bewusstseinsänderung von Nöten.

www.fhlb.ch/7/5

www.fhlb.ch/7/7

sich mit einem derart geringen Stiftungskapital erfüllen. Eine so tief dotierte Stiftung ist ja in den meisten Fällen auch nur ein Lockvogel, nämlich der institutionelle Man-tel für eine spendensuchende Organisation. Dafür aber stehen andere Rechtsformen zur Verfügung.

Eine Verdrehung des ursprünglichen Stiftungsgedan-kens sehe ich auch bei Stiftungen, die in ihren Statuten bloss den Betrieb einer Institution festschreiben (eines Museums beispielsweise), die dazu notwendigen Vermö-genswerte und Sammlungsgüter hingegen aussen vor lassen: Eine museale Institution, die nur die Geschäftsak-tivitäten über die Stiftung abwickelt, das Ausstellungsgut dagegen im Eigentum des Sammlers belässt, ist doch keine «Stiftung». Auch hier ist umzudenken!

Notwendige Bewusstseinsänderung

Stossend und für das Ansehen des Stiftungsplatzes besonders schädlich sind die in gewissen Abständen auftretenden «Skandale» um Stiftungen. Zwar darf man davon ausgehen, dass in unserem Land das Stiftungs-weisen insgesamt sehr gut aufgestellt ist, wozu auch die Stiftungsaufsichten beizutragen haben. Aber auch Einzelfälle, wie ihn z.B. die Causa der Fondation Su-sanna Biedermann in Basel markieren, dürfen einfach nicht passieren. Das Hauptproblem, das sich nicht nur in diesem Fall ausdrückt, sind meist Interessenskonflik-te, welche gewisse personelle Konstellationen in und um Stiftungen bergen können. Häufig entstehen solche

Externe Mandate im Fundraising –Studie zu Honoraren und VerträgenWas darf man im Fundraising an externe Dienstleister bezahlen? Wie hoch darf das Honorar von Fundraising-Beratern sein? Wie geht man mit Provisionen um? Wie sind die Verträge zu gestalten? Dazu gibt es eine in-teressante Publikation: «Externe Mandate im Fundrai-sing», mit konkreten Vorschlägen auch zur Höhe des Honorars. Es ist dies die einzige umfassende Publika-tion zu diesen Themen in der Schweiz.

> Kostenfreier download unter www.nonprocons.ch

06

lefon vorab dem Antragsteller viel Mühe gespart. Zum Glück gibt es endlich die neue Website, denn die Anzahl interessanterer Anfragen erhöht sich merklich.

Sie liest den Antrag der Organisation A. Er ist super. Oh je, denkt sie, genauso wie die zwei anderen Anträge mit den gleichen Zielen! Denn sie muss eine Auswahl tref-fen, um das Förderbudget einzuhalten. Sie fasst das um-fangreiche Dossier auf einer Folie zusammen. Puh, diese Antragslyrik – wo sind hier jetzt die relevanten Aspekte? Dann übt sie ihre Plädoyers für zehn weitere Anträge.

Tag der Sitzung: Der Stiftungsrat findet sich am ovalen Designertisch ein. Er findet die Organisation A toll und versteht das mit der Planungssicherheit. Aber bei einem Mehrjahresbeschluss wäre ein Grossteil des Förderbud-gets schon weg. Das liesse ja wenig Raum für andere Projekte in diesem Jahr? Und, sollte man nicht lieber je-des Jahr jemand anderem die Chance geben? Ja, die Organisation A ist renommiert und erzielt Wirkung, aber ist sie innovativ? Ist innovativ wichtig? Mehrere sehr un-terschiedliche Persönlichkeiten diskutieren ausführlich. Der Beschluss lautet: vorerst nur für ein Jahr mit Aussicht auf Verlängerung.

Dialog

www.fhlb.ch/7/8

Kennen Sie den Film «Rashōmon» des japanischen Regisseurs Akira Kurosawa? Er hat eine ganz spezi-elle Erzähltechnik. So wird beim «Rashomon-Effekt» ein und derselbe Sachverhalt in widersprüchlichen, aber in sich schlüssigen Versionen aus Sicht verschie-dener Personen dargestellt. Diese Technik schien mir geeignet, um einige Aspekte beim Fundraising zu beleuchten. Denn ein Blick in die Arbeitsrealität des Gegenübers kann Hinweise geben, um die eigenen Prozesse zu überdenken oder einfach nur die Nerven zu beruhigen. von Fatiah Burkner, Geschäftsführerin der Max Kohler Stiftung

Darsteller sind die Organisation A, die seit vielen Jahren erfolgreich an der Verbesserung der Lebensumstände ihrer Zielgruppe arbeitet, und die Stiftung B, die ein jährliches Förderbudget und eine Geschäftsführerin als einzige Mitarbeiterin hat. Etwaige Ähnlichkeiten mit tat-sächlichen Begebenheiten sind nicht zufällig.

Klappe auf

Der Fundraiser der Organisation A sucht Mittel und macht eine Stichwortsuche in einer Stiftungsdatenbank. Wunderbar, viele potentielle Stiftungen! Nur blöd, dass die meisten keine Website mit mehr Informationen ha-ben. So verschickt er unzählige Dossiers auf gut Glück – mit Jahresbericht und Broschüre, man weiss ja nie. Er seufzt, denn das verteuert das Fundraising. Dabei be-stehen Stiftungen selbst auf niedrigen Verwaltungskos-ten!

Da fällt ihm die nette Geschäftsführerin der Stiftung B ein. Sie hat enthusiastisch zugehört, als er von seiner Organisation erzählte, und verstand, dass sie dringend mehrjährige Engagements benötigen, um Planungssi-cherheit zu haben. Er telefoniert mit ihr und beantragt einen Betrag über 3 Jahre.

Die Entscheidung kommt: Zusage für ein Jahr mit Aus-sicht auf Verlängerung. Er freut sich, ja, ist aber auch ratlos. Die Organisation B passt doch perfekt zum Stif-tungszweck! Nach den Gesprächen hatte er mit mehr gerechnet und keine weiteren Förderer angesprochen.

Szenenwechsel

Die Geschäftsführerin der Stiftung B sondiert Förderan-träge. Über 300 Anträge pro Jahr, von denen höchstens 20 bewilligt werden. Bei einem Grossteil reicht ein Blick, es passt einfach nicht. Unwohl ist ihr schon, als sie wie-der Berge von abgelehnten Dossiers, Jahresberichten und Broschüren vernichtet. Sie seufzt, hier hätte ein Te-

Der Rashomon-Effekt. Oder: Der Fundraiser und die Geschäftsführerin einer Förderstiftung

Fazit für Antragssteller • In Stiftungen wirken Kräfte, die Sie weder einsehen noch beeinflussen können. Eine absage hat oft nichts mit ihrem antrag zu tun. setzen sie deshalb nie nur auf ein pferd.

• Jemand, der Ihnen wohlgesonnen ist, aber Ihr Anliegen nur oberflächlich kennt, spricht für sie vor dem stiftungsrat. helfen sie ihm mit einem tipptopp «elevator speech».

• Verlassen Sie sich nie auf die Satzung einer stiftung. rufen sie an.

Fazit für Förderstiftungen • Ineffizienzen im Fundraising können beseitigt werden, wenn Sie Ihren Förderzweck im Profil von www.stiftungschweiz.ch präzisieren.

• Suchen Sie sich Fundraiser-Buddies. Der regelmässige, offene austausch ist gold wert. Danke wanda und michael!

07

• Qualifizierte Mitarbeiter sollen marktgerecht entlohnt werden.• Möglichkeiten digitaler Lösungen sollen in angebote- nen Leistungen genutzt werden; NPO können so inno- vativ in die Zukunft schreiten.

Hengevoss, A. / Berger, O.: Konjunkturbarometer: Eine Trendanaly-se des Schweizer NPO-Sektors, CEPS Forschung und Praxis Bd. 18, Basel: CEPS, 2018

www.fhlb.ch/7/9

Konjunktur

Wie der Markt unterliegt auch der Dritte Sektor kon-junkturellen Schwankungen. Diese verlaufen jedoch nicht linear zur gesamtwirtschaftlichen Konjunktur. Eine CEPS-Trendanalyse hat die Herausforderungen von NPO in der Schweiz beleuchtet. von Alice Hengevoss

Die Entwicklung verschiedener Einkommensquellen und nicht-finanzieller Ressourcen wie Freiwilligenarbeit beeinflussen neben dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) die Kapazitäten von Nonprofit-Organisationen (NPO) mass-geblich. Ein entsprechendes «Konjunkturbarometer» existiert jedoch bisher nicht, wodurch es für NPO-Füh-rungskräfte schwierig ist, Entwicklungstendenzen früh-zeitig zu erkennen und potenzielle Herausforderungen strategisch anzugehen.

NPO-Konjunkturbarometer

Im Rahmen einer Studie hat das Center for Philanthro-py Studies (CEPS) eine Trendanalyse zur Befindlichkeit des Dritten Sektors in der Schweiz durchgeführt. Mittels einer Online-Umfrage wurden 77 Führungskräfte von NPO aus verschiedenen Aktivitätsbereichen zu den ak-tuellen und zukünftigen Herausforderungen ihrer Orga-nisation befragt.

Es zeigt sich, dass insbesondere für kleine und mittel-grosse NPO der Rückgang von Kantons- und Bundes-geldern und die damit verbundene Abnahme der fi-nanziellen Stabilität eine zunehmende Herausforderung darstellt. Für grosse Organisationen hingegen ist beson-ders die Steigerung des Bekanntheitsgrades und das da-mit verbundene Akquirieren von neuen Spendern in ei-nem gesättigten Markt ein zunehmendes Problem. Über alle Organisationsgrössen hinweg haben der technologi-sche Wandel und der Digitalisierungstrend einen wichti-gen Einfluss auf die von NPO angebotenen Leistungen. Hier sehen sich die Organisationen besonders privat-wirtschaftlichen Anbietern gegenüber im Wettbewerb. Nicht zuletzt lässt sich erkennen, dass NPO vermehrt Mühe haben, Freiwillige längerfristig zu engagieren.

Transparent und innovativ vorangehen

Trotz aller Herausforderungen sehen 79 % der Befragten der zukünftigen Entwicklung ihrer Organisation positiv entgegen. Folgende Handlungsempfehlungen, die sich aus der CEPS-Studie ableiten lassen, können Organisa-tionen dabei unterstützen, diese Entwicklung effektiv positiv zu gestalten:

• NPO finanzieren sich zunehmend durch Eigenleistun- gen; daher ist es wichtig, genau zu verstehen, was Leistungsempfänger nachfragen.• Die Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Geldgebern wird durch Transparenz, Wirkungsmes- sung und Kommunikation gestärkt.• NPO-Aktivitäten müssen so konzipiert werden, dass ein flexibles Engagement für Freiwillige möglich ist.

Abonnieren Sie den Newsletter von StiftungSchweiz.chEinmal im Monat werden ein bis zwei Themen aus der Stiftungslandschaft Schweiz aufgegriffen und themati-siert: Von stiftungspolitischen Fragen über Rechtliches und Organisatorisches rund um das Stiftungswesen bis hin zu praktischen Tipps für die Fördertätigkeit oder Gesuchstellung. Hinzu kommen der stets aktuelle Branchenkalen-der mit Veranstaltungen und Weiterbildungen und Tipps und Tricks in der Anwendung der Plattform. Alle Hauptartikel erscheinen auch im Blog von Stif-tungSchweiz.ch und können dort kommentiert werden. Die Registrierung für den Newsletter erfolgt kosten-frei über www.stiftungschweiz.ch. Bereits mehrere tau-send Leser haben sich dafür entschieden. Überzeugen auch Sie sich! www.fhlb.ch/7/10

Trendanalyse des Schweizer NPO-Sektors

Generieren von Geldern und finanzielle Stabilität

65 %65 %

43 %28 %

34 %27 %

Steigerung des Bekanntheitsgradsder NPO

Reduktion von Bundesgeldern/Kantonsgeldern

Herausforderungen heute

Quelle: Eigene Darstellung

Top 3 der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen für Schweizer NPO

Herausforderungen der Zukunft

08

puBlireportagenachhaltige anlagen

Nachhaltigkeitskonzepte für Stiftungsvermögen sauber, grün, ethisch, sozial, verantwortungsvoll, wirksam...von Dr. Hansjörg Schmidt, Leiter Stiftungen, Key Clients, Zürcher Kantonalbank

Ein ganzer Katalog von wohlklingenden Attributen wurde in den letzten Jahren im Zusammenhang mit nachhaltigen Vermögensanlagen kreiert. Die merk-liche Belebung der Diskussion zum Thema wurde vor allem geschürt durch die laufend zunehmende Transparenz im Anlagebereich, ein gestiegenes Be-wusstsein für Umwelt- und Klimaprobleme, ein stark erweitertes Produktangebot und allgemein eine sich selbst verstärkende Dynamik. Stiftungen dürf-ten sich aber noch mehr einbringen.

Viele Anleger bekunden immer noch Mühe mit dem Begriff der Nachhaltigkeit im Anlagebereich. Sie wei-sen darauf hin, dass keineswegs geklärt ist, was genau unter nachhaltigem Investieren verstanden werden soll. Dieser Befund ist richtig, er verwundert aber auch nicht wirklich, denn jedem Nachhaltigkeitsbegriff liegt ein bestimmtes Wertesystem zugrunde. Ein Wertesys-tem ist aber per se normativ, und es ist nicht absehbar, dass man sich irgendwann auf ein einheitliches System einigt. Entsprechend wird auch kaum ein flächende-ckender Konsens zu finden sein, welche Arten von Ver-mögensanlagen nun «wirklich» verantwortungsvoll und nachhaltig sind. Einige Tendenzen sind dennoch auszumachen. Bei den heute gängigen, in Kollektivanlagen umgesetzten Stra-tegien der grossen Anbieter sind es zumeist die weit-herum akzeptierten Nachhaltigkeitsgrundsätze, welche die Vereinten Nationen anlässlich von diversen Initiati-ven und Konferenzen verabschiedet haben. Jüngstes Beispiel dafür sind die 17 «Sustainable Development Goals», welche die UNO 2016 publiziert hat und die auch klar zu der eingangs erwähnten Wiederbelebung der Diskussion beigetragen haben. Hat ein Anleger die Grundsätze einer Nachhaltigkeits-strategie für sich formuliert, geht es an die Umsetzung. Dafür scheint sich ein mehrstufiges Konzept allgemein durchzusetzen. Gemäss diesem Konzept wird eine nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagestrategie durch bis zu drei Säulen gestützt:

1. Integration von sog. ESG-Kriterien in die Finanz-analyse (ESG = Environmental, Social, Governance): Die Kriterien beeinflussen die Bewertung und damit die relative Attraktivität eines Titels, um in ein Portfolio aufgenommen zu werden.

2. Negative Screening: Bestimmte Geschäftsfelder oder ganze Branchen wer-den ausgeschlossen (z.B. Streubomben, Kernenergie, Tabak).

3. Positive Screening: Über sogenannte Best-in-Class Auswahlverfahren wer-den jene Unternehmen und Staaten herausgefiltert, die über das beste Nachhaltigkeitsprofil verfügen; für die Portfoliokonstruktion werden nur diese berücksichtigt.

Bei den ersten beiden Säulen geht es in erster Linie um eine Reduktion der Risiken, die sich aus einem nicht-nachhaltigen Verhalten ergeben. Bei der dritten Säule wird über das reine Risikomanagement hinausgegan-gen und aktiv nach Anlagemöglichkeiten gesucht, die für Umwelt und Gesellschaft einen überdurchschnittli-chen Nutzen erbringen. Als weitere Steigerungsform kann im Positive Screening eine zusätzliche «Impact-Analyse» durchgeführt werden, welche explizit nur jene Unternehmen und Emittenten ins Anlageuniver-sum aufnimmt, deren Produkte eine signifikant positive Wirkung hinsichtlich der Lösung von drängenden ge-sellschaftlichen Problemen entfalten (siehe z.B. die 17 Sustainable Development Goals der UNO).

Eine weitere wichtige Säule des verantwortungsvollen Anlegens ist die sogenannte Active Ownership. Die Ausübung der Stimmrechte und der aktive Dialog mit den Unternehmen – auch durch einen Delegierten – können signifikante Impulse in Richtung einer nachhal-tigen Entwicklung geben.

Viele vorbildliche Stiftungen gehören zu den Wegbe-reitern des nachhaltigen Anlegens. Andere müssen erst noch deutlich machen, welche ihrer Werte sie auch in den Vermögensanlagen widergespiegelt sehen möchten. Die oft zitierte und erhoffte nachhaltige Ent-wicklung unserer Wirtschaft kann von diesem Diskurs nur profitieren.

> Swisscanto Invest ist das 100% Swiss Made Asset Ma-nagement der Zürcher Kantonalbank. Sie ist Pionierin für nachhaltige Anlagen in der Schweiz und verfügt über ein umfassendes Produktangebot, in dem sämtli-che Säulen einer nachhaltigen Anlagestrategie zur An-wendung kommen. www.swisscanto.ch/nachhaltigkeit

www.fhlb.ch/7/11