Aus anderen Fachzeitschriften

Transcript of Aus anderen Fachzeitschriften

1 3

MITTEILUNGEN

Schovánková, J., Opatová, H. (2011): Defense reactions of apple cultivars ‘Angold’ and ‘HL 1834’ after fungal infection (Abwehrreaktion der Apfelsorten ‘Angold’ und ‘HL 1834’ nach Pilzinfektion)Hort. Sci. (Prag) 38, 87–95

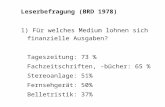

Die genannten Apfelsorten zeigten unterschiedliche Abwehrreaktionen gegenüber Monilia fructigena Honey ex Whetzel. Die Unterschiede werden auf unterschiedliche Gehalte an phenolischen Inhaltsstoffen und unterschiedliche Enzymaktivitäten in den Früchten zurückgeführt. Genauer analysiert wurden die Veränderungen in den Gehalten an Catechin, Chlorogensäure, Epicatechin, Kaffesäure und Phloridzin nach 0, 7, 14 und 21 Tagen Lagerung. Besonders im Gehalt an Chlorogensäure unterschieden sich die Sorten (‘Angold’ > ‘HL 1834’). Nach der Ernte tritt eine gewisse Resistenzreaktion auf, die sich allerdings nach 4monati-ger Lagerung verliert. ‘Angold’ war robuster als der neue Zuchtstamm, weshalb ‘Angold’ eher für den Bioanbau emp-fohlen wird.

M. Fischer, Dresden-Pillnitz

Milić, B., Magazin, N., Keserović, Z., Dorić, M. (2011): Flower thinning of apple cultivar ‘Braeburn’ using am-monium and potassium thiosulfate (Blütenausdünnung an der Apfelsorte ‘Braeburn’ mittels Ammonium- und Kaliumthiosulfat)Hort. Sci. (Prag) 38, 120–124

Wegen besserer Umweltverträglichkeit erfolgten Versuche zur Blütenausdünnung an ‘Braeburn’ mit 1 %, 2 % und 3 % Ammoniumthiosulfat (ATS) und 0,5 %, 1,0 % und 1,5 % Kaliumthiosulfat (KTS) (jeweils in 1000l Wasser/ha). Bei

20 % Vollblüte war die Wirkung besser als bei 80 % Voll-blüte. Die Wirkung war weiterhin jahresabhängig. Die Blütenreduktion führte in allen Varianten zu höheren Ein-zelfruchtgewichten (Steigerung: ATS30 bis 60 g/Frucht, KTS 15 bis 30 g/Frucht). Als optimale Konzentrationen erwiesen sich jeweils die niedrigeren. Die höchsten Kon-zentrationen verzögerten das Fruchtwachstum. Fruchtform und -festigkeit wurden nicht beeinflusst, dagegen erfolgte ein langsamerer Stärkeabbau, sowie eine Verringerung des Säuregehaltes. Die höchsten Konzentrationen führten zu Blattschäden, was die folgende Blütenknospenbildung negativ beeinflusste. Ertragszahlen werden keine genannt. Die Anwendung beider Mittel wird als erste Stufe eines che-mischen Ausdünnungsprogrammes empfohlen.

M. Fischer, Dresden-Pillnitz

Chroboková, E., Raddová, J., Vachun, M., Krśka, B., Oidra, M. (2011): An analysis of apricot cultivars by random amplified polymorphic DNA and microsatellite primers (Analyse von Aprikosensorten mittels RAPD- und Microsatelliten Marker-Analyse)Hort. Sci. (Prag) 38, 125–133

Es wurde versucht, mittels genannter Techniken, 95 Apri-kosensorten zu identifizieren und nach ihrer geografischen Herkunft zu gruppieren. Die erzeugten Dendrogramme erlaubten die Ermittlung europäischer, asiatischer (beson-ders chinesischer), amerikanischer Sorten und solche inter-spezifischer Herkunft. Innerhalb der asiatischen Gruppe wird nochmals nach chinesischen, iranisch-kaukasischen und zentralasiatischen Herkünften unterschieden. Die nach beiden Methoden errechneten Dendrogramme stimmen in wesentlichen Aussagen überein. Nicht für alle Sorten gelang

Erwerbs-Obstbau (2012) 54:81–82DOI 10.1007/s10341-012-0159-6

Aus anderen Fachzeitschriften

Online publiziert: 5. April 2012© Springer-Verlag 2012

1 3

82 Mitteilungen

diese Zuordnung, woraus für diese ein Kloncharakter abge-leitet wird. Die Ergebnisse werden für künftige Züchtungs-programme, insbesondere bei der Auswahl genetisch weit entfernter Genotypen für die Erzeugung von Hybrideffek-ten, genutzt.

M. Fischer, Dresden-Pillnitz

Wurm, L. (2011): Einfluss von Folienüberdachung und Kupfer-Blütenbehandlung auf Monilia-Spitzendürre-befall, Ertrag, Fruchtqualität und Lagerfähigkeit bei Bio-MarillenMitt. Klosterneuburg 61, 34–45

In einer auf Bio umgestellten Aprikosenanlage konnte in den ersten 2 Versuchsjahren kein Befall mit Monilia, Schrotschusskrankheit oder Frostspanner ermittelt wer-

den. Folienüberdachung ab Blüte bis Ernte verhinderte die Ausbildung von Deckfarbe, weshalb in den Folgejahren die Überdachung bereits Ende Mai abgenommen wurde. Ab 3. Versuchsjahr verhinderte Kupfereinsatz unter Folie Monilia-Spitzendürre zu 50–92 %. Überdachung bis ca. 6 Wochen vor Ernte führte zu höherem Fruchtansatz und damit zu höherem Ertrag, außerdem wurde die Lagerfä-higkeit der Früchte verbessert und der Anteil Ausleseware erhöht. Der Gehalt an Inhaltsstoffen in den Früchten wurde nicht beeinflusst. Hecken- oder Spindelerziehung waren von untergeordnetem Einfluss. Im Versuch standen die Sorten ‘Goldrich’, ‘Ungarische Beste’ und ‘Bergeron’. Die Wirkungen der Überdachung änderten sich in Abhängigkeit von der Jahreswitterung erheblich.

M. Fischer, Dresden-Pillnitz