BIOLOGIE_ABITUR_ZUSAMMENFASSUNG.pdf

-

Upload

jokergotfame -

Category

Documents

-

view

7.051 -

download

2

Transcript of BIOLOGIE_ABITUR_ZUSAMMENFASSUNG.pdf

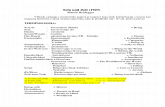

NORDRHEIN-WESTFALEN ZENTRALABITUR 2012

Biologie Grundkurs Abitur Zusammenfassung der relevanten Themen

Autor: Christoph Hocks

NORDRHEIN-WESTFALEN ZENTRALABITUR 2012

Biologie Grundkurs Abitur Zusammenfassung der relevanten Themen

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Inhaltsverzeichnis

1. DNA als Erbträger: Struktur und Funktion ...................................................................... 4

a. Experiment von Griffith (1928) und Avery (1944): Ansatz, Ergebnis, Aussage ........ 4

b. Regeln von Chargaff .................................................................................................... 5

c. DNA-Strukturmodell: Molekularer Aufbau (Bausteine, molekulare Anordnung,

Polarität, etc.) .................................................................................................................... 5

d. Entwicklung des Doppelhelixmodells von Watson und Crick ................................... 6

2. Die DNA-Replikation ........................................................................................................ 7

a. Replikationsmodelle: konservativ, semikonservativ, dispers ................................... 7

b. Experimenteller Beweis für den Replikationsmodus: das Meselson-Stahl-

Experiment ......................................................................................................................... 8

c. Ablauf und Enzyme der Replikation ........................................................................... 9

3. DNA-Analyse / DNA-Isolierung ...................................................................................... 11

a. Organisations- und Verpackungsebenen der DNA, Transportform versus

Arbeitsform der DNA ....................................................................................................... 11

b. Erforderliche Maßnahmen zur Isolierung pflanzlicher DNA aus Tomate

einschließlich der Bedeutung der Schritte und Chemikalien ......................................... 13

c. Die Polymerasekettenreaktion (PCR): Ablauf, Voraussetzungen, Anwendungen . 13

d. Sequenzierung von DNA: biochemische Reaktionen, Ablauf, Ergebnis ................. 15

e. Gelelektrophorese .................................................................................................... 16

4. Proteinbiosynthese ....................................................................................................... 16

a. Bau und Funktionen von RNA (mRNA, tRNA, rRNA) ............................................... 16

b. Überblick Proteinbiosynthese .................................................................................. 17

c. Genetischer Code (Eigenschaften, Code-Sonne) ..................................................... 17

d. Transkription (Phasen, Vorgänge, beteiligte Moleküle, Enzyme) ........................... 18

e. Translation (Phasen, Vorgänge, beteilige Moleküle, Enzyme) ................................ 19

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

f. Vergleich Replikation und Proteinbiosynthese (Unterschiede und

Gemeinsamkeiten) .......................................................................................................... 21

g. Vergleich Proteinbiosynthese bei Eukaryoten und Prokaryoten (Ort, zeitlicher

Ablauf, Spleißvorgang: Introns, Exons, alternat. Spleißen) ........................................... 22

5. Mutationen .................................................................................................................... 23

a. Historische Entwicklung des Genbegriffs: Was ist ein Gen? (Begriffe: Genom,

proteinkodierendes Gen, RNA-kodierendes Gen erläutern) ......................................... 23

b. Mutagene (bestimmte Strahlungsformen und Chemikalien) ................................. 24

c. Überblick Mutationstypen (Genommutationen, Chromosomenmutationen,

Genmutationen) .............................................................................................................. 26

d. Verschiedene Formen der Genmutationen und ihre Auswirkungen ...................... 26

e. Mutationen auf DNA-, Aminosäuren- und Proteinebene beschreiben und ihre

Auswirkungen beurteilen können................................................................................... 27

f. Beispiele: Sichelzellanämie, Mukoviszidose ............................................................ 29

6. Genregulation ................................................................................................................ 30

a. Regulation bei Prokaryoten (Operon-Modell, Substratinduktion,

Endproduktrepression) .................................................................................................... 30

7. Klassische Genetik, Cytogenetik, Humangenetik .......................................................... 33

a. Mendelsche Regeln der Vererbung .......................................................................... 33

b. Grundlagen: Phänotyp, Genotyp .............................................................................. 35

c. Chromosomen und Karyogramme ........................................................................... 35

d. Genommutationen/Aneuploidie: autosomale (Trisomie 21), gonosomale (Turner,

Klinefelter, etc.) ............................................................................................................... 36

e. Genetische Beratung, Pränatale Diagnostik: Amniozentese, Chorionzottenbiopsie,

Polkörperchendiagnostik ................................................................................................ 42

f. Meiose, Genkopplung, Crossing-Over, Erb- / Kreuzungsschema ............................ 45

g. Die Vererbung der Blutgruppen ............................................................................... 49

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

h. Analyse von Erbgängen: autosomal-dominant, autosomal-rezessiv, gonosomal-

dominant, gonosomal-rezessiv ....................................................................................... 51

i. Kenntnisse zu den im Unterricht behandelten Erbkrankheiten ............................. 53

Literatur- und Quellenverzeichnis ............................................................................................ 54

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Abb. 1: Versuch von Griffith

1. DNA als Erbträger: Struktur und Funktion

a. Experiment von Griffith (1928) und Avery (1944): Ansatz, Ergebnis,

Aussage

Zu dieser Zeit war bekannt, dass sich die genetischen Informationen im Zellkern auf den

Chromosomen befinden.

Ansatz bei Griffith. Er entdeckte zwei Stämme von Pneumokokken (Bakterien): einen krank-

heitserregenden (virulenten) S-Stamm (S = smooth), der mit einer Polysaccharidkapsel um-

hüllt, und somit vor den Verteidigungsmechanismen des Immunsystems geschützt ist, und

einen R-Stamm (R = rough), der durch Mutation die Fähigkeit zur Bildung der Schutzkapseln

verloren hat und somit nicht virulent ist. Er führte vier verschiedene Teilversuche aus:

1. Er injizierte Mäusen leben-

de R-Zellen

2. Er injizierte Mäusen leben-

de S-Zellen

3. Er injizierte Mäusen hitze-

getötete S-Zellen

4. Er injizierte Mäusen eine

Mischung aus Bakterien des

R-Stammes und hitzegetö-

teten, und damit ebenfalls

nicht virulenten, S-Zellen

Ergebnis bei Griffith. S-Zellen töteten die meisten Mäuse, R-Zellen hingegen waren unge-

fährlich. Auch die abgetöteten S-Zellen waren nicht virulent. Trotzdem beide Stämme in die-

ser Verfassung an sich nicht virulent waren, starben die Mäuse, wenn er ihnen die Mischung

der Stämme injizierte.

Aussage bei Griffith. Die toten S-Zellen waren in der Lage gewesen, die Eigenschaft, Kapseln

zu bilden, auf die lebenden, nicht virulenten R-Zellen zu transformieren und sie damit zu

virulenten S-Zellen umzuformen. Dieser Vorgang wird Transformation genannt.

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Ansatz bei Avery. Averys Versuch baute auf den Erkenntnissen auf, die Griffith gewonnen

hatte. Er trennte die abgetöteten S-Pneumokokken in ihre Bestandteile (Polysaccharide, Pro-

teine, DNA) und setzte sie jeweils einzeln Kulturen von R-Pneumokokken zu.

Ergebnis bei Avery. Unter den Nachkommen der R-Pneumokokken erzeugten nur diejenigen

Polysaccharidkapseln, deren Kulturen mit DNA vermischt worden waren. Er wiederholte den

Versuch, behandelte die zugesetzte DNA aber zuvor mit DNA-zerstörenden Enzymen. Die

Kapseln wurden nicht mehr erzeugt.

Aussage bei Avery. Er bewies mit seinem Versuch, dass die Informationen für die Ausbildung

bestimmter Merkmale in der DNA der Bakterien enthalten sind und in dieser Form auf ande-

re Zellen übertragen werden können.

b. Regeln von Chargaff

1. Die Gesamtmenge der Purinbasen (A+G) in einer Probe entspricht der Gesamtmenge

der Pyrimidinbasen (C+T) A+G = C+T

2. Die Menge an Adenin stimmt mit der Menge des Thymins überein. Cytosin ist stets in

derselben Menge vorhanden wie Guanin A = T ∧ C = G

3. Das Verhältnis von (A+T) zu (C+G) ist in den DNA-Proben aus verschiedenen Organis-

men unterschiedlich

Purinbasen sind Adenin und Guanin, Pyrimidinbasen sind Cytosin und Thymin. Dies kann

man sich mithilfe des „y“ in den Pyrimidinbasen merken.

c. DNA-Strukturmodell: Molekularer Aufbau (Bausteine, molekulare

Anordnung, Polarität, etc.)

Bausteine der DNA. Die DNA ist ein kettenförmiges, unverzweigtes Makromolekül. Sie be-

steht aus Desoxyribose, Phosphorsäure und vier verschiedenen organischen Basen, die ne-

ben Kohlenstoff- auch Stickstoffatome enthalten. Die Basen unterteilen sich in Purine und

Pyrimidine und paaren sich über Wasserstoffbrückenbindungen. Sie sind für den Informati-

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

onsgehalt der DNA verantwortlich. Desoxyribose bildet einen Ring aus fünf C-Atomen, Phos-

phorsäure wirkt als Verbindungsstück zwischen den einzelnen Desoxyribose-Molekülen.

Pyrimidine (Cytosin, Thymin) – einfacher Ring aus sechs Atomen

Purine (Adenin, Guanin) – Doppelringsystem

Molekulare Anordnung. Die Kettenglieder

der DNA werden Nukleotide genannt. Sie

bestehen aus je einem Molekül Desoxyri-

bose, einer Phosphatgruppe und einer der

vier Basen. Verbindungen aus Desoxyribose

und einer der vier Basen nennt man Nukle-

oside. Ein DNA-Molekül besteht aus vielen

Millionen Nukleotiden, wobei die Desoxyri-

bosen stets über eine Phosphatgruppe mit-

einander verbunden sind. Dies wird das

Zucker-Phosphat-Rückgrat genannt, woran

die Basen angehängt sind.

Polarität. Die C-Atome der Pentose-Ringe

werden von 1‘ bis 5‘ durchnummeriert.

Demnach steht immer das C-5‘-Atom eines

Desoxyribosemoleküls über eine Phosphatgruppe mit dem C-3‘-Atom des nächsten Zucker-

molekülrests in Verbindung. Die Polarität besteht darin, dass das DNA-Molekül an seinem 5‘-

Ende eine Phosphatgruppe und am 3‘-Ende eine OH-Gruppe trägt.

d. Entwicklung des Doppelhelixmodells von Watson und Crick

Durch die Untersuchung mit Röntgenstrahlen haben Watson und Crick erkannt, dass die

DNA eine schraubenförmige Struktur (Strickleiter) haben muss. Sie nahmen an, dass zwei

DNA-Ketten über die gesamte Länge des Moleküls schraubig umeinander gewunden sind,

also eine Doppelhelix bilden. Als Durchmesser der Doppelhelix berechneten Sie 2nm.

Abb. 2: Aufbau der DNA

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Die weitere Untersuchung der Basenpaarung von Watson und Crick zeigte, dass sich Thymin

mit Adenin und Cytosin mit Guanin zusammenschließen. Zwischen Adenin und Thymin bil-

den sich zwei Wasserstoffbrückenbindungen und zwischen Guanin und Cytosin eine stärkere

Bindung mit drei Wasserstoffbrücken.

Die beiden DNA-Einzelstränge sind zueinander komplementär. Die Stränge sind antiparallel,

weil die 5‘ 3‘-Richtung entgegengesetzt läuft. Heute weiß man, dass die Basen der Nukleo-

tide die Buchstaben des genetischen Alphabets darstellen. Sie kodieren die Erbinformatio-

nen durch ihre Reihenfolge.

2. Die DNA-Replikation

a. Replikationsmodelle: konservativ, semikonservativ, dispers

Es gibt drei verschiedene denkbare Modelle der Replikation, wobei der tatsächliche Replika-

tionsmodus semikonservativ ist.

Konservativ. Das ursprüngliche

DNA-Molekül bleibt vollständig er-

halten und das Tochtermolekül be-

steht aus zwei neu gebildeten Strän-

gen.

Semikonservativ. Es entstehen ge-

nau genommen zwei neue DNA-

Moleküle, die jeweils aus einem

Strang der ursprünglichen DNA und

einem neu synthetisierten Strang

bestehen.

Dispers. Die beiden ursprünglichen DNA-Stränge sind in Bruchstücke zerfallen und werden

nach der Replikation wieder verbunden. Nach der Replikation besteht jeder der beiden DNA-

Moleküle aus einer gestückelten Mischung aus neuer und alter DNA.

Abb. 3: Replikationsmodelle

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

b. Experimenteller Beweis für den Replikationsmodus: das Meselson-

Stahl-Experiment

Fragestellung. Meselson und Stahl wollten herausfinden, welcher Replikationsmodus beim

Erbgut vorliegt, also nach welcher oben genannten Methode die DNA identisch verdoppelt

wird.

Durchführung. Meselson und Stahl ließen Bakterien auf einem Nährboden wachsen, der das

schwere Stickstoffisotop 15N enthielt. Dieses Isotop enthält ein Neutron mehr als üblich,

wodurch es eine größere Masse und eine höhere Dichte aufweist. Die auf diesem Nährboden

gezüchteten Bakterien enthielten so schweren Stickstoff in beiden DNA-Strängen. Durch die

Dichtegradientenzentrifugation, ein physikalisches Trennverfahren, lassen sich verschieden

schwere Moleküle voneinander trennen, dadurch dass die Zentrifugalkraft die schwereren

weiter nach unten in das Röhrchen drückt. Bei der Zentrifugation sedimentierte sich die 15N-

DNA so weiter nach unten. Für die Dauer einer Zellteilung wurden diese Bakterien nun in ein

Medium mit leichtem 14N-Stickstoff überführt. Anschließend ließen sie die DNA ein weiteres

Mal replizieren.

Abb. 4: Meselson-Stahl-Experiment

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Ergebnis. Die auf dem leichten Nährboden replizierte DNA war zunächst mittelschwer, d.h.

die Dichte der Bakterien-DNA lag nun zwischen der schweren 15N-DNA und der leichten 14N-

DNA, die alten DNA-Stränge waren nicht erhalten geblieben. Nach der zweiten Replikation

fanden die Forscher zwei gleich starke Banden: eine auf mittlerer Höhe und eine auf der Hö-

he der 14N-DNA.

Aussage. Da die Bande nach der ersten Replikation in der Mitte lag zwischen schwerer und

leichter DNA, muss die neu replizierte Bakterien-DNA zu gleichen Teilen aus der schweren

und der leichten DNA bestehen. Die DNA-Stränge blieben nicht erhalten, die konservative

Replikation war widerlegt. Eine Bande auf Höhe der 14N-DNA nach der zweiten Replikation

ist nur möglich, wenn die DNA-Stränge bei der Replikation vollständig erhalten bleiben und

als Vorlage zur Synthese neuer Stränge dienen. Somit war die disperse Replikation widerlegt,

und die semikonservative Replikation gleichzeitig belegt.

c. Ablauf und Enzyme der Replikation

Das Grundprinzip der Replikation. Die Vervielfältigung der DNA beruht auf der komplemen-

tären Basenpaarung. Dadurch, dass jede Base nur mit der jeweils komplementären Base ge-

paart werden kann, kann ein einzelner Strang als Matrize zur Synthese des Komplemen-

tärstranges dienen. Ziel ist die genetisch identische Verdopplung des DNA-Doppelstranges.

Komponenten der Replikation.

DNA-Strang als Matrize

Nukleosidtriphosphate (ATP, GTP, CTP, TTP)

Primer, an die die ersten Nukleotide geknüpft werden

Enzyme mit spezifischer Funktion:

Enzym Funktion

Topoisomerase Setzt gezielt Schnitte um Entwindung zu er-leichtern, verknüpft Trennstellen später wieder und verhindert Torsionen (Spannun-gen im Molekül)

DNA-Helicase Trennung der DNA-Stränge und Entwindung des DNA-Moleküls

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Primase Bildung der Primer

DNA-Polymerase III Heftet in 5‘-3‘-Richtung Nukleotide an den Primer

DNA-Polymerase I Entfernt die RNA-Primer und ersetzt sie durch Desoxyribonukleotide

DNA-Ligase Schließt die Lücken zwischen den Okazaki-Fragmenten

Ablauf der Replikation. Zuerst vermindert die Topoisomerase die Verdrillung der DNA. Sie

setzt gezielt Schnitte (spaltet das Zucker-Phosphat-Rückgrat), um die Entwindung der DNA zu

erleichtern. Die Trennstellen verknüpft sie später wieder. Dann entwindet die DNA-Helicase

den Doppelstrang und spaltet unter ATP-Verbrauch die Wasserstoffbrückenbindungen der

DNA-Stränge. SSB-Proteine (single-strand binding proteins) verhindern, dass sich die Stränge

nicht sofort wieder verbinden. So entsteht eine Replikationsgabel, wie beim Öffnen eines

Reißverschlusses. Dies geschieht an mehreren Orten gleichzeitig, wodurch sich sogenannte

Replikationsblasen bilden, die immer größer werden, bis sie verschmelzen.

Nun dienen die Einzelstränge als Vorlage. Die Primase, eine RNA-Polymerase, erstellt ein

kurzes RNA-Stück, das zu der DNA-Vorlage komplementär ist. Dieser Primer dient als Start-

punkt für die eigentliche Replikation. Die DNA-Polymerase III setzt nun an dem Primer an

und verlängert den neuen Strang in 5‘-3‘-Richtung, wobei sie im Zellplasma frei schwimmen-

de Desoxyribonukleotide an die 3‘-OH-Gruppe des Zuckers am Ende eines wachsendes DNA-

Abb. 5: Die Replikation

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Stranges anfügt. Deshalb kann die Polymerase III nur an einem der beiden Stränge der Heli-

case folgen und ihn kontinuierlich verlängern. Diesen Strang nennt man Leitstrang. Am ande-

ren Elternstrang synthetisieren die Polymerasen den Folgestrang von der Replikationsgabel

weg. Somit muss die Polymerase am Folgestrang immer wieder direkt hinter der Helicase

ansetzen und kann nur diskontinuierlich synthetisieren. Es entstehen kurze DNA-Fragmente,

die man Okazaki-Fragmente nennt.

Die DNA-Polymerase I ersetzt die RNA-Primer durch vollwertige Desoxyribonukleotide. Das

Enzym DNA-Ligase verknüpft die Okazaki-Stücke, die nach ihrem Entdecker, einem japani-

schen Biochemiker, benannt sind, sodass ein zusammenhängender Strang entsteht. Wenn

sich nun die Proteine entfernen, bilden sich automatisch wieder Wasserstoffbrücken zwi-

schen den komplementären Basenpaaren und zwei DNA-Doppelstränge, jeweils zur Hälfte

aus alter und neu synthetisierter DNA bestehend, sind entstanden.

3. DNA-Analyse / DNA-Isolierung

a. Organisations- und Verpackungsebenen der DNA, Transportform ver-

sus Arbeitsform der DNA

Notwendige Fachbegriffe.

Fachbegriff Bedeutung

Chromosomen Sind bei Eukaryoten die Träger der Erbin-formationen und bestehen aus zwei identi-schen DNA-Doppelsträngen (Chromatiden) und Proteinen (Histone). Chromosomen können in unterschiedlicher Form vorliegen. Jede menschliche Körperzelle besitzt 23 ho-mologe Chromosomenpaare, wobei je ein Partner der Paare von Vater bzw. von der Mutter geerbt ist.

Chromatin Ist das Material, aus dem die Chromosomen bestehen. Es handelt sich um einen Komplex aus DNA und Proteinen, u.a. Histone.

Nukleosom Organisationseinheit bestehend aus von

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Histonen aufgebauten Proteinkomplexen, um die die DNA gewunden ist.

Histon Stark basische Proteine, die im Zellkern Komplexe mit der DNA ausbilden und damit zur Ausbildung der typischen Chromoso-menstruktur beitragen.

Ebenen der DNA-Verpackung. Die Verpa-

ckung der DNA vollzieht sich in mehreren

Schritten. Zunächst bilden DNA und Histon-

proteine ein Nukleosom. Die perlschnurartig

aufgereihten Nukleosomen lagern sich dann

zu einer Faser von ca. 30 nm Durchmesser

zusammen. Die 30nm-Faser kann sich ihrer-

seits wiederum zu übergeordneten Struktu-

ren auffalten. Die exakte Geometrie des

Chromatins jenseits der 30nm-Faser ist nicht

bekannt und möglicherweise nicht genau

definiert. Die höchste Verpackungsdichte

erreicht das mitotische Chromosom (ganz

unten), das im Verlauf einer jeden Zellteilung

ausgebildet wird.

Transportform versus Arbeitsform der DNA.

Die als Chromosomen verdichtete DNA besitzt

den Zweck der Komprimierung und ist als Transportform bekannt. Die DNA-Fäden des Men-

schen wären dekomprimiert ca. 2 Meter lang, sodass es notwendig ist, die Moleküle stark zu

verdichten, um sie transportieren zu können. Muss jedoch mit der DNA gearbeitet werden,

muss sie also z.B. repliziert werden, so kann die Basenabfolge nur dann abgelesen werden,

wenn die DNA zuvor entspiralisiert, also entpackt wurde.

Abb. 6: Verpackungsebenen der DNA

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

b. Erforderliche Maßnahmen zur Isolierung pflanzlicher DNA aus Toma-

te einschließlich der Bedeutung der Schritte und Chemikalien

Notwendige Schritte und ihre Bedeutung.

1. Wasser, Spülmittel und Kochsalz in einem Becherglas mischen.

2. Tomate verkleinern und ggf. zerdrücken, um die Zellwände der Pflanzenzellen aufzu-

brechen.

3. Die Tomatenstücke zur Mischung hinzugeben. Das Spülmittel bricht die Zellmembra-

nen sowie die Zellkernwand auf, sodass die DNA freigelegt wird. Das Salz erhöht die

Löslichkeit der DNA während der Präparation.

4. Erwärmen des Becherglases und der Mischung auf 60 Grad, um den Prozess zu be-

schleunigen und um DNA abbauende Proteine denaturieren zu lassen (DNAsen).

5. Mischung in Eisbad abkühlen lassen, um eine Schädigung der DNA zu verhindern.

6. Filtrieren der Mischung, um die festen Zellwandbestandteile von der DNA zu trennen.

7. Hochprozentiges kaltes Ethanol hinzugeben, um die DNA zu färben und sie sichtbar

zu machen.

c. Die Polymerasekettenreaktion (PCR): Ablauf, Voraussetzungen, An-

wendungen

Voraussetzungen. Zur Durchführung der PCR benötigt man neben der zu vervielfältigenden

DNA die vier Desoxyribonukleotide, zu der zu vervielfältigenden DNA passende Primer und

die Taq-Polymerase, eine DNA-Polymerase III, die aus heißen Quellen gewonnen wird und so

auch eine Erhitzung über 94°C übersteht.

Ablauf. Die PCR ist im Grunde genommen ein künstliches Verfahren, das die Replikation

nachahmt. Ein PCR-Zyklus besteht aus drei sich wiederholenden Schritten.

1. Denaturierung

2. Hybridisierung

3. Polymerisation

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Zunächst wird die Probe auf 94°C erhitzt, um eine

Denaturierung der DNA zu erreichen, sodass die

Doppelhelix sich trennt und Einzelstränge vorlie-

gen. Eine normale DNA-Polymerase III würde bei

dieser Temperatur auch denaturieren und un-

brauchbar werden. Deshalb verwendet man die

Taq-Polymerase, eine aus heißen Quellen gewon-

nene DNA-Polymerase III, die auch hohe Tempera-

turen unbeschadet übersteht. Die Probe wird auf

65°C abgekühlt um eine erneute Zusammenlage-

rung der Einzelstränge zu verhindern. Anschließend

lagern sich die zuvor synthetisierten DNA-Primer

an die Einzelstränge an, sie hybridisieren. In einem

dritten Schritt erfolgt bei einer Temperatur von

72°C (Temperaturoptimum der Taq-Polymerase)

die DNA-Synthese, indem die Taq-Polymerase an

die Primer bindet und sie in 5‘-3‘-Richtung verlän-

gert. Zu beachten ist, dass die Polymerase nicht

stoppen kann, sodass sie einen Teil der DNA repli-

ziert, der nicht gebraucht wird. So entstehen erst

am Ende des dritten Zyklus doppelsträngige DNA-

Stücke, die nur die Zielsequenz enthalten.

Anwendungen. Das bekannteste Feld der Anwendungen ist die Kriminaltechnik. Die PCR

wird eingesetzt, um eine geringe Menge gefundener DNA zu vervielfältigen und in der Lage

zu sein, ein genetisches Profil des Täters zu erstellen. In der Lebensmittelanalytik kann man

mithilfe der PCR fremde Gene in Lebensmitteln nachweisen und auch in der Evolutionsbiolo-

gie kommt die PCR-Methode zum Einsatz. Mit ihr kann der Verwandtschaftsgrad zwischen

verschiedenen Arten und Gattungen relativ genau bestimmt werden. Auffällig ist also die

Vielfalt der Möglichkeiten, die die PCR-Methode mit sich bringt.

Abb. 7: Die PCR-Methode

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

d. Sequenzierung von DNA: biochemische Reaktionen, Ablauf, Ergebnis

Biochemische Reaktionen. Die Sequenzierung von DNA beruht auf dem Prinzip der DNA-

Replikation, mit dem Unterschied, dass nur ein Einzelstrang benötigt wird, der dann von der

DNA-Polymerase repliziert wird. Die DNA-Polymerase III verlängert den Primer, indem sie die

Desoxyribonukleotide an die 3‘-OH-Gruppe anfügt. Wenn jedoch ein verändertes Nukleotid

(Didesoxyribonukleotid) eingefügt wird, bricht der Vorgang ab, denn durch die fehlende OH-

Gruppe kann die DNA-Polymerase III

keine Nukleotide mehr anfügen.

Ablauf. Zunächst wird die DNA durch

Denaturierung in Einzelstränge gespal-

ten, die man dann mit radioaktiv mar-

kierten Primern hybridisiert. Diese Pri-

mer sind speziell hergestellt worden

und sind komplementär zum 3‘-Ende

des DNA-Stranges. Die Probe wird auf

vier Reagenzgläser verteilt, wobei in

jedem Reagenzglas die vier DNA-

Nukleosidtriphosphate und eine geringe

Menge je eines der modifizierten Nuk-

leosidtriphosphate enthalten. Die DNA-

Polymerasen III verlängern nun die Pri-

mer in 5‘-3‘-Richtung und bauen zufällig

intakte oder modifizierte Nukleosid-

triphosphate ein, sodass die Replikation

entweder durchläuft oder abbricht. So

bilden sich unterschiedlich Lange DNA-Stränge in jeder Probe. Die DNA-Stränge aus den vier

Ansätzen werden dann durch parallele Gelelektrophorese aufgetrennt. Durch die radioaktiv

markierten Primer lassen sich die Banden leicht sichtbar machen und durch den Vergleich

der vier Bandenreihen lässt sich die Basensequenz direkt ablesen, wobei sie komplementär

zur Sequenz der DNA-Matrize ist.

Abb. 8: DNA-Sequenzierung nach F. Sanger

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

e. Gelelektrophorese

Die Gelelektrophorese ist ein biochemisches Trennverfahren. Dabei werden Moleküle auf

einem Trägermaterial in einem elektrischen Feld getrennt. DNA-Abschnitte, die bei der DNA-

Sequenzierung entstanden sind, wandern aufgrund ihrer negativen Ladungen in dem elektri-

schen Feld, das in einem Gel angelegt wird, zum Pluspol zur anderen Seite des Gels. Je nach

Größe der Abschnitte legen sie in einer bestimmten Zeit verschiedene Wegstrecken zurück,

sodass die DNA-Fragmente aufgefächert werden. Um dann die Banden sichtbar zu machen,

die die DNA-Abschnitte im Gel bilden, arbeitet man beispielsweise mit den radioaktiven Pri-

mern, oder mit Färbung durch ein Färbungsbad. Dadurch, dass die Länge der zurückgelegten

Strecke abhängig ist von der Länge der DNA-Abschnitte, kann man die Reihenfolge problem-

los ablesen.

4. Proteinbiosynthese

a. Bau und Funktionen von RNA (mRNA, tRNA, rRNA)

RNA allgemein. Ribonukleinsäure besteht aus Ribose und einer der Basen Adenin, Guanin,

Cytosin oder Uracil.

RNA und ihre Funktion.

Fachbegriff Funktion

mRNA (messenger RNA) Transportiert die genetischen Informationen zu den Ribosomen, den Orten der Protein-synthese

tRNA (transfer RNA) Ein Vermittler. Transportiert die Aminosäu-ren zu den Ribosomen und sorgt dafür, dass sie in der richtigen Reihenfolge miteinander verknüpft werden können

rRNA (ribosomal RNA) Sie stellt neben Proteinen den Hauptbe-standteil der Ribosomen dar.

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

b. Überblick Proteinbiosynthese

Bei der Proteinbiosynthese wird die Information, die in der Basensequenz der DNA ver-

schlüsselt ist, in die spezifische Aminosäurensequenz von Proteinen übersetzt. Dies ge-

schieht in zwei Schritten:

1. Transkription: die Basensequenz der DNA, die für die Bildung eines Proteins benötigt

wird, wird in eine mRNA umgeschrieben, was bei Eukaryoten im Kernplasma stattfin-

det.

2. Translation: Die in der mRNA enthaltene Information wird an den Ribosomen im Cy-

toplasma in die entsprechende Aminosäurensequenz umgesetzt.

DNA TRANSKRIPTION mRNA TRANSLATION Protein

c. Genetischer Code (Eigenschaften, Code-Sonne)

Eigenschaften des genetischen Codes.

Die Abfolge von drei Basen (Basentriplett, Codon) stellt die verschlüsselte Einheit

zum Einbau genau einer Aminosäure in den Polypeptidstrang dar.

20 verschiedene Aminosäuren sind durch die Codons kodiert

Der genetische Code ist degeneriert, das heißt, es gibt für viele Aminosäuren mehre-

re verschiedene Codons

Der genetische Code ist kommafrei, das

heißt, die Codons schließen lückenlos anei-

nander

Der genetischer Code ist prinzipiell univer-

sell, das heißt, er gilt für fast alle Lebewe-

sen (Ausnahme: z.B. DNA der Mitochond-

rien)

Die Code-Sonne. Mithilfe der Code-Sonne lässt

sich jedem Basentriplett der mRNA eindeutig eine Abb. 9: Die Code-Sonne

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Aminosäure zuordnen. Die Code-Sonne gibt die Sequenz der mRNA an und wird von innen

nach außen gelesen. Mit dem Startcodon AUG beginnt die Proteinbiosynthese, die Stopp-

Codons UAA, UAG und UGA beenden sie.

d. Transkription (Phasen, Vorgänge, beteiligte Moleküle, Enzyme)

Phasen im Überblick.

Initiation

Elongation

Termination

Grundlagen. Die Gene in unserem Erbgut sind größtenteils Anleitungen für den Bau von Pro-

teinen. Weil die Proteine jedoch in eukaryotischen Zellen im Zellplasma gebildet werden und

die DNA den Zellkern nicht verlassen kann, erstellt die Zelle von den Genen Arbeitskopien.

Die mRNA dient dabei als Bote zwischen Zellkern und Zellplasma. Prokaryoten benutzen das-

selbe Prinzip, obwohl sie keinen Zellkern besitzen.

Ablauf. Bei der Initiation bindet die RNA-Polymerase an eine Basensequenz, die den Start

der Transkription markiert (Promotorsequenz). Auf den Promotor folgt entlang des codoge-

nen (= Proteine kodierenden) Stranges in 3‘-5‘-Richtung der zu transkribierende Bereich. Die

RNA-Polymerase umschließt dabei einen Bereich von etwa 30 Basenpaaren. Der DNA-

Doppelstrang wird dann in einer Länge von ca. 15 Basenpaaren von der RNA-Polymerase

aufgetrennt. Sich frei in der

Zellflüssigkeit bewegende

RNA-Nukleotide binden ge-

mäß ihrer Komplementarität

zufällig an den codogenen

Strang, wonach sie von der

RNA-Polymerase verknüpft

werden.

Es folgt die Elongation (Verlän- Abb. 10: Vorgang der Transkription

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

gerung), bei der der mRNA-Strang in 5‘-3‘-Richtung verlängert wird. Dabei bewegt sich die

RNA-Polymerase an der DNA entlang und bewirkt das weitere Auftrennen der Doppelhelix.

Es lagern sich weitere RNA-Nukleotide an, die verknüpft werden. Der so wachsende mRNA-

Strang löst sich am anderen Ende der Transkriptionsblase vom codogenen Strang, sodass

sich die Doppelhelix dort wieder schließen kann.

Die Termination erfolgt schließlich bei der Transkription der Terminator-Sequenz, die ein

Signal für die RNA-Polymerase darstellt, die Verlängerung der mRNA einzustellen. Das

mRNA-Molekül löst sich schließlich von der DNA und wird von der RNA-Polymerase freige-

geben. Gleichzeitig löst sich die Überdrehung der Doppelhelix, die Stränge lagern sich wieder

zusammen und die RNA-Polymerase löst sich von dem DNA-Doppelstrang.

Ergebnis. Die RNA-Polymerase hat eine Arbeitskopie des Bereiches erstellt, der für die Her-

stellung eines Proteins kodiert.

e. Translation (Phasen, Vorgänge, beteilige Moleküle, Enzyme)

Phasen im Überblick.

Initiation

Elongation

Termination

Faltung des Proteins

Grundlagen. Die Übersetzung des genetischen Codes der mRNA in eine Aminosäurense-

quenz nennt man Translation. Sie erfolgt in den Ribosomen (Zellorganell), die aus ribosoma-

ler RNA (rRNA) und Proteinen bestehen. Die Aminosäuren werden von der Transfer-RNA

transportiert, die in einem zweidimensionalen Schema eine typische Kleeblattstruktur auf-

weist, sich aber tatsächlich zu einem L-förmigen Molekül windet. An dessen langem Arm

liegt das Anticodon: ein Basentriplett, das im Ribosom an ein bestimmtes Codon der mRNA

bindet. Die zu diesem Codon passende Aminosäure hängt am kurzen Arm der tRNA.

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Ablauf. Bei der Initiation bindet zunächst die kleine Untereinheit eines Ribosoms an eine

spezifische Bindungsstelle am 5‘-Ende der mRNA. Anschließend bewegt sie sich in 5‘-3‘-

Richtung an der mRNA entlang, bis ein Startcodon (AUG) erreicht wird. Die sich in der Zell-

flüssigkeit frei bewegenden tRNAs lagern sich zufällig an die mRNA an, wobei das Anticodon

komplementär zum Codon der

mRNA sein muss. Sobald die

Start-tRNA (mit der Aminosäu-

re Methionin) an das Startco-

don bindet, tritt die große Un-

tereinheit des Ribosoms hinzu.

Das zusammengesetzte Ribo-

som besitzt zwei Bindungsstel-

len für tRNAs, die direkt über

benachbarten Basentripletts

der mRNA liegen.

Die Start-tRNA besetzt zu Beginn der Elongation den Ausgang P (Peptidyl-Bindungsstelle),

das folgende freie Triplett liegt im Eingang A (Aminoacyl-Bindungsstelle). Hier lagert sich nun

eine der mRNA komplementäre tRNA an, die mit einer entsprechenden Aminosäure beladen

ist. Die beiden Aminosäuren, die an die tRNAs in P und A gebunden sind, werden durch eine

Peptidbindung miteinander verknüpft. Die Bindung zwischen der Aminosäure (Methionin)

und der Start-tRNA wird aufgelöst und die freie tRNA verlässt den Ausgangsbereich. Sie kann

im Zellplasma erneut mit der dazugehörigen Aminosäure beladen werden. Das Ribosom be-

wegt sich anschließend um ein Basentriplett weiter in 5‘-3‘-Richtung, sodass der Eingangsbe-

reich, also die Aminoacyl-Bindungsstelle frei wird und eine weitere dem Codon des Basen-

tripletts im Eingangsbereich tRNA binden kann. So bewegt sich das Ribosom an der mRNA

entlang, wobei kontinuierlich neue Aminosäuren von tRNAs hinzugefügt werden und die

Aminosäurenkette wächst, bis das Ribosom ein Stoppcodon (UAA, UAG, UGA) erreicht.

Die Termination beginnt, denn für die Stoppcodons gibt es keine tRNA mit komplementärem

Anticodon. Befindet sich also ein Stoppcodon im Eingangsbereich A, so besetzt statt der

tRNA ein Enzym, der so genannte RF (release factor) den Eingang A. Er spaltet das fertige

Abb. 11: Der Vorgang der Translation

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Polypeptid von der letzten tRNA. Es trennt sich außerdem das Ribosom von der abgelesenen

mRNA und zerfällt wieder in seine Untereinheiten. Die mRNA wird früher oder später in ihre

Einzelnukleotide zersetzt. Es folgt die Faltung des Proteins. Hierbei nimmt das freigesetzte

Polypeptid seine spezifische Raumstruktur ein.

Ergebnis. Die durch die Basenfolge der mRNA kodierten Informationen wurden übersetzt

und als Bauanleitung eines Proteins genutzt.

f. Vergleich Replikation und Proteinbiosynthese (Unterschiede und

Gemeinsamkeiten)

Gemeinsamkeiten. Beim Vergleich der beiden Vorgänge sind kaum Gemeinsamkeiten zu

finden. Bei beiden Vorgängen wird die Komplementarität der Basenpaarung ausgenutzt und

in beiden Vorgängen synthetisieren Polymerasen, jedoch zu unterschiedlichen Zwecken. Die

Transkription entspricht dem Prinzip der Replikation, d.h. eine DNA-abhängige RNA-

Polymerase verknüpft Ribonukleotide komplementär zur Vorlage der einsträngig vorliegen-

den DNA.

Unterschiede.

1. Es wird nicht die gesamte DNA einer Zelle verdoppelt bzw. kopiert, sondern nur ein

kleiner Teil, nämlich ein Gen oder ein Operon, eine kleine Gruppe von Genen

2. Bei der Replikation werden beide Stränge der Doppelhelix kopiert. Bei der Transkrip-

tion wird nur von einem der beiden Stränge ein Transkript (eine Abschrift) angefertigt

3. Bei der Replikation entsteht neue DNA. Die Abschrift, die bei der Transkription ent-

steht, ist chemisch abgewandelte DNA, so genannte RNA

4. Bei der Replikation verbleibt die Kopie im Zellkern, bei der Transkription dagegen

wandert die neu synthetisierte RNA in das Zellplasma, wo sie sich mit Ribosomen zu-

sammenlagert

5. Durch die Synthese eines RNA-Stranges bei der Transkription wird, anders als bei der

DNA-Synthese bei der Replikation, kein Primer benötigt

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

g. Vergleich Proteinbiosynthese bei Eukaryoten und Prokaryoten (Ort,

zeitlicher Ablauf, Spleißvorgang: Introns, Exons, alternat. Spleißen)

Abb. 12: Vergleich der Proteinbiosynthese bei pro- und eukaryotischen Zellen

Ort. Während die mRNA bei der eukaryotischen Proteinbiosynthese nach der Transkription

aus dem Zellkern heraus in das Zellplasma transportiert werden muss, um zu den Ribosomen

zu gelangen, sind Transkription und Translation bei Prokaryoten nicht räumlich voneinander

getrennt, da prokaryotische Zellen keine Kernmembran besitzen.

Zeitlicher Ablauf. Die Translation kann bei eukaryotischen Zellen erst starten, nachdem die

Transkription abgeschlossen ist. Dies ist durch die räumliche Trennung der Vorgänge be-

dingt. Anders bei Prokaryoten: hier beginnt die Translation bereits, während die mRNA noch

transkribiert wird.

Processing. Im Unterschied zu der DNA der Prokaryoten, besteht die DNA von Eukaryoten

nicht nur aus Sequenzen, die für die Kodierung des Genprodukts erforderlich sind. Bei der

Transkription werden so auch Sequenzen in die mRNA aufgenommen, die nicht erforderlich,

also überflüssig sind. Diese Bruchstücke der mRNA werden Introns genannt, während die

kodierenden Abschnitte Exons genannt werden.

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Weil die mRNA der eukaryotischen Zelle noch einen Reifungsprozess durchlaufen muss, wird

sie auch prä-mRNA genannt. Der Reifungsprozess, Processing genannt, beginnt damit, dass

nach der Transkription am 5‘-Ende der prä-mRNA ein besonderes Nukleotid angebaut wird,

die „cap“ (Kappe). Sie erleichtert die spätere Bindung der Ribosomen an die mRNA. Am 3‘-

Ende der prä-mRNA werden 100-200 Adenin-Nukleotide angeheftet, weshalb man von ei-

nem Poly(A)-Schwanz spricht. Er ist notwendig, weil die mRNA im Zellplasma außerhalb des

Zellkerns abgebaut wird. Während der Translation wird somit der Poly(A)-Schwanz abge-

baut, sodass die kodierende Sequenz verschont bleibt. Anschließend beginnt der Spleißvor-

gang, bei dem die Introns aus der prä-mRNA herausgeschnitten werden. Dies übernehmen

spezielle Enzyme, die selbst aus RNA und Proteinen bestehen. Man nennt sie Spleißosomen.

Nach dem Spleißvorgang liegt die reife mRNA vor, die nun durch die Kernporen ins Zellplas-

ma außerhalb des Zellkerns zu den Ribosomen gelangt. Die Translation beginnt.

Alternatives Spleißen. Man geht mittlerweile von weniger als 25 000 Genen beim Menschen

aus. Das ist insofern paradox, als dass der menschliche Organismus mehr als 90 000 ver-

schiedene Proteine herstellt. Durch die Intron-Exon-Struktur der eukaryotischen Gene ist

alternatives Spleißen möglich, was die Variabilität enorm erhöht. Jedes primäre RNA-

Transkript eine Gens enthält mehrere Introns. Beim alternativen Spleißen werden nicht nur

die Introns, sondern Introns zusammen mit einem oder mehreren Exons aus der prä-mRNA

herausgeschnitten. Das Ergebnis: mehrere verschiedene Möglichkeiten einer reifen mRNA

pro Gen.

5. Mutationen

a. Historische Entwicklung des Genbegriffs: Was ist ein Gen? (Begriffe:

Genom, proteinkodierendes Gen, RNA-kodierendes Gen erläutern)

Historische Entwicklung. In der Frühphase der Genforschung hatte man vor allem an Bakte-

rien erkannt, dass jeder Teilschritt innerhalb einer Genwirkkette durch Enzyme katalysiert

wird. Dies führte 1941 zur Formulierung der Ein-Gen-ein-Enzym-Hypothese. Das Gen war

also nicht, wie vor dieser Zeit, als Einheit der Merkmalsausprägung definiert. Später erkann-

te man, dass nicht alle Gene für Enzyme, sondern auch für andere Proteine kodieren. Auch

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

sind häufig komplexere Proteine aus mehreren Polypeptidketten aufgebaut, für die jeweils

ein Gen kodiert. Es folgte daraufhin die Ein-Gen-ein-Polypeptid-Hypothese.

1977 wurde jedoch auch dieses Konzept erschüttert, als revolutionäre Fortschritte in der

Molekularbiologie es möglich machten, auch eukaryotische Gene zu untersuchen. Man fand

auf der DNA Regionen, die nicht in eine Polypeptidsequenz übersetzt wurden, obwohl sie

innerhalb der für das Gen kodierenden Regionen lagen. Dies war die Entdeckung der unter-

brochenen Gene (vgl. Exons und Introns) der Eukaryoten. Man fand außerdem Gene, die die

Synthese gleich mehrerer Polypeptide durch differenzielles Spleißen von einem Genort aus

steuern. So kann man sagen, dass ein Gen als Abschnitt zwischen einer Promotor- und einer

Terminator-sequenz definiert ist, was für viele Gene stimmt. Auch hier gibt es Ausnahmen,

weshalb wir heute auf eine klare Gendefinition verzichten müssen. Man kann das Gen als

Abschnitt der DNA sehen, der ein funktionelles Produkt kodiert.

Das Genom. Als Genom wird die Gesamtheit der Erbanlagen eines Lebewesens bezeichnet.

Es umfasst den Gesamtbestand an Basenpaaren in der DNA eines Individuums, den kodie-

renden (mit den Informationen für die Synthese der einzelnen Eiweiße) wie den nichtkodie-

renden Teil.

Protein- und RNA-kodierende Gene. Wie schon bei der historischen Entwicklung ersichtlich

ist, kodiert nicht jedes Gen für Proteine. Die Protein-kodierenden Gene machen nur ca. 3 %

des menschlichen Genoms aus, während ca. 95 % aller Nukleotide nichtkodierend sind. Es

gibt Gene, die RNA kodieren und so die Informationen für den Bau von z.B. der für den

Translations-Vorgang unerlässlichen tRNA enthalten. Diese Gene nennt man RNA-

kodierende Gene.

b. Mutagene (bestimmte Strahlungsformen und Chemikalien)

Allgemein. Die meisten Mutationen entstehen nicht durch Ablesefehler bei der Replikation

der DNA, sondern sie entstehen durch äußere Einflüsse. Dazu gehören Mutagene. Das sind

Stoffe, die im Erbgut von Organismen Mutationen auslösen können.

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Strahlungsformen. Zu den physikalischen Einflüssen, die Veränderungen im Erbgut auslösen

können, gehören energiereiche Strahlen, z. B. UV-Strahlen, radioaktive Strahlung und Rönt-

genstrahlen. Durch kurzwellige UV-Strahlen (z. B. Sonnen- und Höhenstrahlung) werden be-

nachbarte Thyminbasen eines DNA-Strangs verknüpft. Diese können sich dann nicht mit den

komplementären Basen Adenin paaren. Die genetische Information kann an diesen Stellen

nicht mehr genau abgelesen werden.

Radioaktive Strahlung und Röntgenstrahlen wirken nicht unmittelbar auf die DNA ein. Sie

bilden allerdings in den Zellen sehr reaktionsfreudige Radikale, die mit der DNA im Weiteren

chemische Reaktionen eingehen. Dadurch kann es möglicherweise zu Brüchen im Einzel-

oder Doppelstrang der DNA kommen. Die Folge können ein Basenaustausch oder der Ausfall

eines Nukleotids innerhalb der DNA sein.

Chemikalien. Zu den chemischen Stoffen, die Veränderungen im Erbgut auslösen können,

gehören z. B. Teerstoffe, Basenanaloga und salpetrige Säure. Teerstoffe in Tabakwaren wir-

ken krebserregend. Sie besitzen ein Molekül mit Ringsystem und schieben sich zwischen die

Nukleotide. Dabei täuschen sie eine Base zu viel vor. Bei der Replikation der DNA wird an

diese vorgetäuschte Base eine beliebige andere angelagert. Dieser DNA-Strang ist dadurch

um ein Nukleotid länger.

Basenanaloga besitzen in ihrer chemischen Struktur eine gewisse Ähnlichkeit mit den norma-

len Basen der DNA und können diese deshalb vertreten und sogar ein Basenpaar bilden.

Bromuracil z.B. ähnelt in der Struktur den Purin- und Pyrimidinbasen. Bei der Replikation der

DNA wird Thymin durch Bromuracil ersetzt, wodurch es zu einer Mutation kommen kann.

Salpetrige Säure verändert in der ruhenden DNA Cytosin. Cytosin wird dadurch in Uracil um-

gewandelt. Dieses Uracil ist nicht mehr komplementär zu Guanin sondern zu Adenin. Kommt

es zu einer Replikation der DNA, wird dann später im Doppelstrang das Basenpaar C-G durch

das Basenpaar U-A ersetzt. Daraus entstehen Replikationsfehler, wodurch ein Protein wir-

kungslos wird.

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

c. Überblick Mutationstypen (Genommutationen, Chromosomenmutati-

onen, Genmutationen)

Genommutationen. Genommutationen sind Veränderungen der Chromosomenzahl (Aneup-

loidie, Polyploidie). Sie können nach Nichttrennung homologer Chromosomen oder Chroma-

tiden während der Meiose oder der Mitose auftreten, oder durch Verlust von Chromoso-

men. Besonders bei Pflanzen liegt oft eine Vervielfachung ganzer Chromosomensätze vor.

Folgen von Genommutationen sind beispielsweise Trisomien, wie die Trisomie 21 (Down-

Syndrom).

Chromosomenmutationen. Chromosomenmutationen sind Strukturveränderungen einzel-

ner Chromosomen. Man beobachtet Verlust von Chromosomenteilen (Deletion), Verdoppe-

lung (Duplikation), Hinzufügung (Insertion), Drehung um 180° (Inversion) und Translokatio-

nen von Chromosomenteilen oder ganzer Chromosomen. Folgen von Chromosomenmutati-

onen sind beispielsweise Syndrome wie das Katzenschrei-Syndrom, dem eine Deletion zu-

grunde liegt.

Genmutationen. Genmutationen sind Veränderungen innerhalb eines Gens, und deshalb

mikroskopisch nicht sichtbar. Auch Genmutationen sind, wie bei den Chromosomenmutati-

onen, unterteilt in Deletion, Duplikation, Insertion, Inversion und Translokation. Häufig sind

Genmutationen ohne Folgen, weil sie an einer funktionell unwichtigen Stelle des Gens auf-

treten. Folgen von Genmutationen sind beispielsweise das Marfan-Syndrom und die Sichel-

zellanämie.

d. Verschiedene Formen der Genmutationen und ihre Auswirkungen

Formen. Man unterscheidet zwei Formen der Genmutationen. Unter einer Punktmutation

versteht man den Ersatz eines Nukleotids und seines komplementären Partners im DNA-

Strang. Diese Basenpaarsubstitution kann sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Die

andere Form, eine Rasterschubmutation, liegt dann vor, wenn durch Deletion oder Insertion

das Leseraster geändert wird. Da bei der Translation immer drei Basen für eine Aminosäure

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

kodieren, erfolgt durch Hinzu- oder Wegnahme von Basen eine Verschiebung des Leseras-

ters.

Auswirkungen. Rasterschubmutationen haben meist extreme Auswirkungen, unabhängig

davon, ob eine Deletion oder eine Insertion vorliegt. Durch eine Verschiebung des Leseras-

ters werden völlig andere Aminosäuren kodiert und angebaut, sodass der sinnvolle Aufbau

von Proteinen kaum möglich ist. Anders ist es bei Punktmutationen. Die Auswirkungen von

Punktmutationen sind vielfältig und unterscheiden sich stark. Man unterscheidet zwischen

verschiedenen Formen der Punktmutation anhand ihrer Auswirkungen. Im folgenden Ab-

schnitt sind die Auswirkungen anhand der verschiedenen Formen exemplarisch anhand ei-

nes Beispiels aufgezeigt.

Formen der Punkt- und Rasterschubmutation.

Beispielsatz Mutationstyp

mRNA Aminos.

AUG CAA GAU AAA CAU UGA Met Gin Asp Lys His *

Ausgangspunkt Keine Mutation

mRNA Aminos.

AUG CAG GAU AAA CAU UGA Met Gin Asp Lys His *

Keine Auswirkungen Stumme Mutation (silent)

mRNA Aminos.

AUG CAC GAU AAA CAU UGA Met His Asp Lys His *

Aminosäure verändert Missense Mutation

mRNA Aminos.

AUG CAA GAU UAA CAU UGA Met Gin Asp *

Stoppcodon eingebaut Nonsense Mutation

mRNA Aminos.

AUG CCA AGA UAA ACA UUG A Met Pro Arg *

Insertion Rasterschubmutation

mRNA Aminos.

AUG_AAG AUA AAC AUU GA Met Lys Lle Asn Lle

Deletion Rasterschubmutation

e. Mutationen auf DNA-, Aminosäuren- und Proteinebene beschreiben

und ihre Auswirkungen beurteilen können

Anhand eines Klausurbeispiels wird die Beschreibung und Beurteilung von Mutationen im

Folgenden deutlich gemacht.

Gegeben ist ein DNA-Doppelstrang:

5’ C A A G T C C G A C A T 3’ [codogener gesunder Strang] 3’ G T T C A G G C T G T A 5’

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

5’ C A A C T C C G A C A T 3’ [codogener mutierter Strang] 3’ G T T G A G G C T G T A 5’

Aufgabe: Geben Sie an, um welche Mutation es sich handelt!

Vorgehen zum Lösen der Aufgabe:

1) Art der Mutation angeben (DNA-Ebene!): G zu C mutiert Punktmutation

2) mRNA des gesunden Stranges bilden (komplementär zum codogenen Strang)

3’ G U U | C A G | G C U | G U A 5’ 4.AS 3.AS 2.AS 1.AS

3) Aminosäurensequenz aus der Codesonne ablesen

M e t – S e r – A s p – L e u AUG UCG GAC UUG

4) mRNA des mutierten Stranges bilden und die Aminosäurensequenz ablesen

3’ G U U | G A G | G C U | G U A 5’ M e t – S e r – G l u – L e u 4.AS 3.AS 2.AS 1.AS AUG UCG GAG UUG

5) Vergleich der beiden mRNA-Stränge und Benennung der Mutation

Was verändert sich? das dritte Basentriplett! (G A G statt G A C)

Mit welchen Auswirkungen? andere Aminosäure kodiert (G l u statt A s p)

Benennung der Mutation: Missense-Mutation,

da das Austauschen der Base die Kodierung einer anderen Aminosäure zur Folge hat.

Wichtig: Da man die mRNA des codogenen Stranges bildet, liegt diese in 3’-5’-Richtung vor!

Also muss die Aminosäurensequenz hier rückwärts bestimmt werden!

Immer in 5’-3’-Richtung

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

f. Beispiele: Sichelzellanämie, Mukoviszidose

Sichelzellanämie. Bei Sichelzellanämie nehmen die

Erythrocyten in sauerstoffarmem Blut eine sichel-

förmige Gestalt an. In dieser Form sind sie weniger

elastisch, weshalb sie die Blutkapillaren verstopfen

und die Organe nicht mehr ausreichend mit Sauer-

stoff versorgt werden. Außerdem platzen sie leich-

ter und werden schneller abgebaut, als neue Zellen

entstehen. Aufgrund des Erythrocytenmangels

kommt es zur Anämie, einer verminderten Trans-

portfähigkeit des Bluts vor allem für Sauerstoff. Die

Krankheit verläuft meist tödlich.

Die Verformung der roten Blutzellen wird durch eine

Variante des Blutfarbstoffs Hämoglobin verursacht. Im Sichelzell-Hämoglobin ist an einer

Stelle die Aminosäure Glutaminsäure gegen Valin vertauscht, somit ist Sichelzellanämie die

Folge einer missensen Punktmutation. Sichelzellanämie wird rezessiv vererbt. Heterozygote

sind durch das Sichelzell-hämoglobin resistent gegen Malaria, denn sobald Malaria-Erreger

in die Erythrocyten eindringen, verformen sich die Zellen und Kaliumionen strömen ver-

mehrt aus den Sichelzellen aus. Malariaerreger brauchen jedoch ein kaliumreiches Milieu.

Sie können sich somit in den Sichelzellen nicht vermehren.

Mukoviszidose. Mukoviszidose ist eine rezessiv vererbte Krankheit, bei der in verschiedenen

Organen erhöhte Mengen sehr zähflüssiger Düsensekrete gebildet werden. Die Betroffenen

leiden schon früh an Atemnot, chronischer Bronchitis und häufigen Lungenentzündungen.

Hinzu kommen Mangelerscheinungen infolge von Verdauungsstörungen.

Ursache hierfür ist der Defekt eines Kanalproteins für Chloridionen. Normalerweise sorgt

dieser Ionenkanal dafür, dass Chloridionen zusammen mit dem Drüsensekret aus der

Epithelzelle transportiert werden. Da Chloridionen osmotisch Wasser anziehen, bleiben die

Sekrete dünnflüssig. So können beispielsweise Schleim, Staub und Bakterien aus der Lunge

Abb. 13: Sichelzellförmige Erythrocyte

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

befördert werden. Unterbleibt der Ionentransport, wird der Schleim dick und zähflüssig und

verstopft die Bronchien.

Der betreffende Ionenkanal wird mit der Abkürzung CFTR (cystic fibrosis transmembrane

conductance regulator) bezeichnet. Das CFTR-Gen ist auf Chromosom 7 lokalisiert. Es gibt

über 600 Mutationen in diesem Gen,

die zu unterschiedlich schweren Fällen

von Mukoviszidose führen. In etwa 70

% der Fälle fehlen drei Nukleotide im

Exon 10, was zum Ausfall der Amino-

säure Phenylalanin an Position 508 des

Proteins führt. Aufgrund seiner verän-

derten Tertiärstruktur kann das Protein

das ER nicht verlassen und wird abge-

baut. Andere Mutationen erlauben

zwar die Herstellung des Proteins und

seinen Einbau in die Zellmembran, ver-

hindern aber ein korrektes Funktionie-

ren.

6. Genregulation

a. Regulation bei Prokaryoten (Operon-Modell, Substratinduktion, End-

produktrepression)

Allgemein. François Jacob und Jacques Monod haben in den 1960er Jahren das An- und Ab-

schalten von Genen bei Bakterien erforscht. Das Darmbakterium Escherichia coli findet in

seiner Umgebung vor allem den Zucker Glucose und stellt Enzyme zum Abbau her. Überführt

man solche Bakterien in ein Nährmedium mit Lactose statt Glucose, so beginnen die Bakte-

rien nach kurzer Verzögerung, die Lactose als Energiemedium zu nutzen. Jacob und Monod

schlossen daraus, dass es Gene geben muss, die für Enzym zum Abbau des seltenen Sub-

strats kodieren, die aber normalerweise nicht in Funktion sind. Es war offensichtlich möglich,

Abb. 14: CFTR-Kanal

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

bestimmte Gene an- und abzuschalten. Die beiden Forscher entwickelten ein Modell, das

inzwischen durch molekularbiologische Versuche bestätigt wurde.

Das Operonmodell. Zellen benötigen nur bestimmte Proteine (Enzyme) kontinuierlich, ande-

re werden erst bei Bedarf gebildet. Dies entspricht dem Grundsatz der Ökonomie. Die Regu-

lation der Enzymneubildung erfolgt dabei auf Transkriptionsebene. Folgende Elemente sind

Teil des Modells, das Jakob und Monod entwickelten:

Elemente Merkmale

Strukturgene Enthalten die genetischen Informationen zur Bildung der Enzyme

Regulatorgen Enthält die Information zur Bildung des Repressorproteins

Repressor Protein, das die Enzymsynthese unterbinden kann

Operator DNA-Abschnitt, an den das Repressorprotein reversibel binden kann

Promotor DNA-Abschnitt, an den die RNA-Polymerase bindet

Operon Begriff für DNA-Abschnitt aus Promotor, Operator und Strukturgenen

Beim Lac-Operon heißen die Strukturgene, die die genetische Information zur Bildung der

Enzyme enthalten, lacZ, lacY und lacA. Das

lacZ-Gen kodiert für das Enzym β-Galactosidase, welches Lactose in Galactose und

Glucose aufspaltet

lacY-Gen kodiert für das Enzym Permease, welches sich in die Zellmembran des Bak-

teriums setzt und für den Transport der Lactose in die Zelle hinein verantwortlich ist

lacA-Gen kodiert für

das Enzym Transacety-

lase. Die Funktion die-

ses Enzyms ist zurzeit

noch nicht vollständig

bekannt, sicher ist nur,

dass das Enzym eine

Acteylgruppe auf die

Lactose überträgt

Substratinduktion. Wird die

Bildung eines Enzyms erst bei Abb. 15: Vorgang der Substratinduktion

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Anwesenheit eines bestimmten Substrats (Induktor) ausgelöst, spricht man von Substratin-

duktion. Das Repressorprotein sitzt, gemäß dem Schlüssel-Schloss-Prinzip, an der Operator-

region und verhindert so die Transkription der Strukturgene. Es besitzt ein allosterisches

Zentrum, in das sich kleinere Moleküle hineinsetzten können. Wenn die Lactose-

Konzentration in der Zelle steigt, steigt gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit, dass ein Lactose-

Molekül sich in das allosterische Zentrum des Repressors setzt. Wenn dies geschieht, verän-

dert sich die Proteinstruktur des Repressors, der folglich nicht mehr an die Operatorregion

binden kann. So fungiert Lactose als Induktor, der es möglich macht, die Strukturgene zu

transkribieren. Wenn nun Lactose durch β-Galactosidase abgebaut wurde und keine weite-

ren Lactose-Moleküle mehr in die Zelle dringen, so wird auch die Wahrscheinlichkeit gerin-

ger, dass sich Lactose in das allosterische Zentrum des Repressors setzt. Somit wird bei ab-

nehmender Lactose-Konzentration die Transkription der Strukturgene wieder gehemmt.

Endproduktrepression.

Häufig werden aber auch

aktive Gene „abgeschaltet“.

Die Synthese der Amino-

säure Tryptophan wird bei-

spielsweise so reguliert. Bei

dieser Endproduktrepressi-

on bewirkt das Regulator-

gen die Herstellung eines

inaktiven Repressors. Die

Transkription der Struktur-

gene kann also ungehindert

stattfinden. Das Tryptophan dient als Corepressor, d.h. wenn die Konzentration des Endpro-

duktes Tryptophan ansteigt, so ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass Tryptophan an

das allosterische Zentrum eines Repressorproteins bindet. In diesem Fall wird die Struktur

des Proteins verändert, sodass es gemäß dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an die Operatorregi-

on binden kann, und die Transkription der Strukturgene verhindert wird. Dies ist, wie auch

bei der Substratinduktion, reversibel.

Abb. 16: Vorgang der Endproduktrepression

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

7. Klassische Genetik, Cytogenetik, Humangenetik

a. Mendelsche Regeln der Vererbung

Mendel und die Gartenerbse. Gregor Mendel führte im 19. Jahrhundert Kreuzungsversuche

mit der Gartenerbse durch. Das Versuchsobjekt erwies sich dabei als besonders geeignet.

Die Gartenerbse bietet

Einen kurzen Generationszyklus, d.h. bereits nach kurzer Zeit liegen die Nachkommen

(Samen) einer Kreuzung vor

Hohe Nachkommenzahl, d.h. es liegt ausreichend großes Zahlenmaterial vor, um die

Ergebnisse statistisch abzusichern

Zahlreiche, einfach zu unterscheidende Merkmale, wie z.B. Samenfarbe und –form

Die Möglichkeit der Selbstbestäubung, sodass Reinerbigkeit (Homozygotie) gewähr-

leistet ist

Die Möglichkeit der Fremdbestäubung mit der Folge der Mischerbigkeit (Heterozygo-

tie)

Die Mendelschen Regeln der Vererbung.

1. Uniformitätsregel: Kreuzt man

zwei Individuen einer Art, die sich

in einem Merkmal reinerbig un-

terscheiden, so sind die Nach-

kommen in der Tochtergenerati-

on (1. Filialgeneration) unterei-

nander gleich. Dabei ist es gleich-

gültig, welcher der beiden Rassen

Vater oder Mutter angehören.

2. Spaltungsregel: Kreuzt man die

Individuen der 1. Filialgeneration

untereinander, so spaltet sich die

F2-Generation im Zahlenverhältnis 3:1 auf.

Abb. 17: Monohybrider Erbgang – 1. und 2. Mendelsche Regel

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

3. Unabhängigkeitsregel: Kreuzt man

Individuen einer Art, die sich in meh-

reren Merkmalen unterscheiden, so

werden die Anlagen getrennt und

unabhängig voneinander vererbt. Es

gilt also die Uniformitäts- und die

Spaltungsregel für jedes Merkmal.

Erklärung der Mendelschen Regeln. Die

Entschlüsselung dieser Gesetzmäßigkeiten

der Vererbung gelang Gregor Mendel durch

die Erfassung der zahlenmäßigen Vertei-

lung. Die Aufspaltung der F2-Generation im

Verhältnis 3:1 lässt sich nur unter folgenden

Annahmen erklären:

Die Anlagen für Merkmalsausprägun-

gen müssen in jedem Individuum dop-

pelt vorliegen. Heute wissen wir,

dass es sich um Gene homologer

Chromosomen handelt, die als Allele

bezeichnet werden. Liegen gleiche

Allele eines Gens vor, spricht man

von Homozygotie, verschiedene Al-

lele eines Gens führen zu Heterozy-

gotie.

Ein Allel kann das andere Allel in sei-

ner Wirkung auf den Phänotyp

überdecken, es ist dann dominant.

Das überdeckte Allel nennt man re-

zessiv. Die Gesamtheit der Erbfakto-

ren, hier also die Allelkombinationen, Abb. 19: Intermediärer Erbgang

Abb. 18: Dihybrider Erbgang – 3. Mendelsche Regel

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

bezeichnet man als Genotyp. Dominante Allele werden mit Großbuchstaben verse-

hen, rezessive Allel erhalten denselben Buchstaben, jedoch kleingeschrieben.

Intermediäre Erbgänge. Ist keines der beiden Allele eines Gens dominant, so liegt ein inter-

mediärer Erbgang vor. Die Merkmalsausbildung in der F1-Generation liegt zwischen der bei-

der Eltern. Ein klassisches Beispiel ist die Vererbung der Blütenfarbe der Wunderblume.

Während die F1-Generation uniform ist, spaltet sich die F2-Generation im Geno- und Phäno-

typenverhältnis im Zahlenverhältnis 1:2:1 auf. Typisch ist also, dass Genotyp und Phänotyp

stets übereinstimmen.

b. Grundlagen: Phänotyp, Genotyp

Phänotyp und Genotyp. Unter dem Genotyp versteht man den vollständigen Satz von Ge-

nen, den ein Organismus geerbt hat. Zum Phänotyp eines Lebewesens gehören nicht nur die

äußerlichen Merkmale, sondern auch Lage und Größe der inneren Organe sowie Verhal-

tensmerkmale und physiologische Werte wie Blutzuckerspiegel. In der Praxis bezieht man

die Begriffe "Phänotyp" und "Genotyp" immer auf Teilaspekte des Organismus, und nicht auf

die Gesamtheit.

c. Chromosomen und Karyogramme

Chromosomen. Chromosomen

bestehen aus DNA und speziellen

Proteinen (siehe Organisations-

und Verpackungsebenen der DNA)

und sind im Zellzyklus unter-

schiedlich dicht gepackt. In der

Metaphase der Mitose erreichen

sie mit ihrer größten Dichte auch

eine kennzeichnende Gestalt aus

identischen Chromatiden und Abb. 20: Karyogramm eines normalen Mannes

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

dem Centromer, der Ansatzstelle der Spindelfasern.

Diploide Körperzellen des Menschen enthalten 46 Chromosomen (2n=46). Dabei wird zwi-

schen 2 Typen unterschieden. Einerseits den Autosomen, welche sowohl in weiblichen, als

auch in männlichen Zellen enthalten sind. Jeder Mensch besitzt 44 Autosomen, d.h. je 22

homologe Chromosomen von Vater und Mutter. Andererseits spezifizieren die Geschlechts-

chromosomen (Gonosomen) das Geschlecht des Individuums. Frauen besitzen ein aus 2 gro-

ßen X-Chromosomen bestehendes Chromosomenpaar. Bei den Männern hingegen finden

sich ein X-Gonosom und ein kleineres Y-Gonosom. Somit hat jeder Mensch einen gesamten

Chromosomensatz von 46 Chromosomen, 44 Autosomen und 2 Gonosomen.

Karyogramme. Ein Karyogramm ist die schematische Darstellung der Chromosomenpaare

nach Größe und Gestalt. Dabei werden die Chromosomen (je paarweise) der Größe nach

abfallend angeordnet. Anschließend folgt die Angabe der Gonosomen.

d. Genommutationen/Aneuploidie: autosomale (Trisomie 21), gonoso-

male (Turner, Klinefelter, etc.)

Trisomie 21. Ist die beim Men-

schen häufigste Chromosomen-

störung, der eine Genommutati-

on, nämlich das dreifache Vor-

handensein von Chromosom 21,

zugrunde liegt. Neben geistiger

Retardierung ist das Down-

Syndrom durch ein breites

Spektrum von Auffälligkeiten im

Kopf- und Gesichtsbereich cha-

rakterisiert. Im Vordergrund der

inneren Organfehler stehen an-

geborene Herzfehler. Weiterhin sind Fehlbildungen im Bereich des Magen-Darm-Traktes

charakteristisch, sowie Abnormitäten im Skelett, und viele kleinere Abnormitäten wie Ver-

Abb. 21: Karyogramm bei einer Trisomie 21

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

änderungen der Hand- und Fußlinien.

Leukämie im Kindes- und Säuglingsalter

tritt häufig auf.

Man kennt eine Reihe weiterer autoso-

maler Trisomien, die zur Geburt eines

Kindes führen, aber im Säuglingsalter

letal sind. Beispiele Hierfür sind die

Trisomie der Chromosomen 13 und 18.

Grundsätzlich können alle Autosomen trisom auftreten, Embryonen mit einer Trisomie der

großen Chromosomen abortieren allerdings vor der Implantation in den Uterus, andere wie-

derum führen zu Aborten innerhalb der ersten frei Monate der Schwangerschaft.

Ursache für all diese Trisomien ist ein Nichttrennen (Non-disjunction) homologer Chromo-

somen in der Meiose in den Keimzellen der Eltern, überwiegend in der weiblichen Meiose.

Dies führt dann zu Keimzellen mit einem überzähligen Chromosom, was nach der Befruch-

tung schließlich in einer Trisomie resultiert. Folgende Abbildungen verdeutlichen diese Non-

disjunction, wobei a) die Nichttrennung bei der 1. Reifeteilung, und b) die Nichttrennung bei

der 2. Reifeteilung bei der Frau darstellt, und c) und d) das selbige beim Mann.

Abb. 22: Typische Merkmale bei einer Trisomie 21

Abb. 23: Nichttrennung des 21. Chromosomenpaares bei 1. Reifeteilung der Frau

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Abb. 25: Nichttrennung des 21. Chromosomenpaares bei 2. Reifeteilung der Frau

Abb. 24: Nichttrennung des 21. Chromosomenpaares bei den Reifeteilungen des Mannes

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Turner-Syndrom. Beim Turner-Syndrom weisen die Körperzellen in der Regel statt der übli-

cherweise doppelt vorhandenen Geschlechtschromosomen nur ein Chromosom X auf. Diese

als Monosomie X bezeichnete Anomalie ist nicht erblich. Die Betroffenen sind immer weibli-

chen Geschlechts; ihre Geschlechtsentwicklung ist jedoch durch das fehlende zweite X-

Chromosom gestört. Die Folgen dieser Monosomie sind vielfältig.

Äußerlich auffällig sind Turner-Syndrom-Patienten wegen ihrer geringen Körpergröße, einer

breiten Brust, einem großen Abstand zwischen den Brustwarzen, kurzen Fingern und oft ge-

schwollenen Händen und Füßen. Innerlich sind die Folgen unterentwickelte Eierstücke, ein

Ausbleiben der Menstruation und Unfruchtbarkeit. Außerdem kann es zu folgen Problemen

kommen: Herzprobleme, hoher Blutdruck, Hörprobleme, Kurzsichtigkeit, Lernschwierigkei-

ten, Schilddrüsenprobleme, Nierenprobleme, Diabetes, Osteoporose. Auch hier liegen die

Ursachen bei einer Nichttrennung der Chromosomen während der Meiose. In den folgenden

Abbildungen sind diese Nichttrennungen aufgeführt, wobei sich a) auf die Nichttrennung der

Gonosomen beim Mann bezieht und b) auf die Nichttrennung der Gonosomen bei der Frau.

Beides ist noch einmal unterteilt in 1. Und 2. Reifeteilung.

Abb. 26: Nichttrennung der Gonosomen bei der Keimzellenbildung des Mannes

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Abb. 27: Nichttrennung der Gonosomen bei der Keimzellenbildung der Frau

Klinefelter-Syndrom. Als Klinefelter-Syndrom werden die Auswirkungen einer angeborenen

Chromosomenstörung bei Männern bezeichnet, bei der zusätzlich zum normalen Chromo-

somensatz 46,XY ein weiteres X-Chromosom vorliegt. Dadurch ergibt sich der Chromoso-

mensatz 47,XXY. Mögliche Körperliche Besonderheiten sind schmale Schultern, Brüste, brei-

te Hüften, lange Arme und Beine, dünner oder gar kein Bartwuchs, ein weibliches Muster

der Geschlechtsbehaarung und kleine Hoden. In der Regel sind die betroffenen Männer un-

fruchtbar. Häufig treten außerdem Entwicklungsstörungen der Sprache auf, sowie Verhal-

tensauffälligkeiten und Kontaktarmut. Auch hier liegen die gleichen Ursachen wie bei den

oben aufgeführten Erkrankungen zugrunde.

Man kann das Klinefelter-Syndrom, um es sich zu merken, als Gegensatz des Turner-

Syndroms sehen, denn in beiden Fällen werden körperliche Merkmale ausgeprägt, die einen

andersgeschlechtlichen Phänotyp hervorrufen. Natürlich darf man dabei nicht vergessen,

dass die beiden Krankheiten weitreichendere Folgen haben als äußerlich erkennbar sind. So

sind Betroffene unfruchtbar und haben Probleme mit ihren inneren Organen. Folgende Ab-

bildung verdeutlicht die Ursachen des Klinefelter-Syndroms.

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Andere Aneuploidien. Neben diesen gängigen Aneuploidien können noch weitere auftreten,

wie folgende Abbildung verdeutlicht. Auch die Folgen einer solchen Aneuploidie ist in der

Abbildung dargestellt.

Abb. 28: Nichttrennung der Gonosomen beim Mann und bei der Frau

Abb. 29: mögliche Kombinationen der Geschlechtschromosomen und ihre Folgen

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

e. Genetische Beratung, Pränatale Diagnostik: Amniozentese, Chori-

onzottenbiopsie, Polkörperchendiagnostik

Indikationen. Das Risiko einer genetisch bedingten Erkrankung oder Fehlentwicklung ist

nicht bei allen Elternpaaren gleich groß. Deshalb wird genetische Beratung nur bei folgenden

Indikationen durchgeführt:

Einer der Ratsuchenden ist von einer Erbkrankheit betroffen

In der Familie eines Ratsuchenden kommt ein Betroffener einer Erbkrankheit vor

Gesunde Eltern haben ein betroffenes Kind

Die Eltern haben ein erhöhtes Alter

Es liegt eine Verwandtenehe vor

Vor oder während der Schwangerschaft sind schädliche Umwelteinflüsse eingetreten

Genetische Beratung. Die genetische Beratung klärt Familien, die in die oben genannten

Kategorien fallen, darüber auf, wie hoch das Risiko ist, dass die Erbkrankheit auf das Kind

übertragen wird. Sie verfolgt folgende Ziele:

Medizinische Fakten einschließlich der Diagnose, den vermutlichen Ablauf der Er-

krankung und die zur Verfügung stehenden Behandlungsmethoden erfassen

Den erblichen Anteil an der Erkrankung kennen und das Risiko für die einzelnen Fami-

lienmitglieder, Träger des betreffenden Gens zu sein

Mit einem möglichen Risiko umgehen

Eine Entscheidung treffen, die ihrem Risiko, ihren familiären Zielen, ihren ethischen

und religiösen Wertvorstellungen entspricht, und in Übereinstimmung mit dieser

Entscheidung handeln

Diagnostik. Neben den klassischen Verfahren der Stammbaumanalyse spielt die pränatale

Diagnostik eine zentrale Rolle. Man unterscheidet hierbei zwischen nicht-invasiven und inva-

siven Methoden. Zu den nicht-invasiven Eingriffen zählen die Ultraschalluntersuchung und

die Untersuchung des mütterlichen Blutes. Invasive Eingriffe sind die Amniozentese, Chori-

onzottenbiopsie und Nabelschnurpunktion. Des Weiteren unterscheidet man zwischen diag-

nostischen Methoden bei einer bestehenden Schwangerschaft, nämlich die hier bereits auf-

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

geführten, und den Methoden bei Befruchtung im Reagenzglas. Diese Methoden sind die

Polkörperchendiagnostik und die Präimplantationsdiagnostik.

Ultraschalluntersuchungen. Werden im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen dreimal

durchgeführt. Ziel ist es, den Entwicklungsstand zu beurteilen, die Lage des Fetus in der Ge-

bärmutter und dessen Größe, sowie das Geschlecht zu bestimmen. Die Untersuchung birgt

keinerlei Risiken, ist jedoch zu ungenau, um eine sichere Diagnose von Fehlbildungen zu ge-

währleisten.

Serumuntersuchung. Bei der Serumuntersuchung des mütterlichen Blutes in der 15.-19.

Schwangerschaftswoche lässt sich im Blut Alpha-Feto-Protein (AFP) nachweisen. Bei schwe-

ren Fehlbildungen der Wirbelsäule ist die Konzentration dieses Proteins höher. Beim Triple-

Test werden verschiedene Komponenten untersucht, er gibt Aufschluss über das Risiko für

die Trisomien 18 und 21. Das geringe Risiko für Mutter und Kind geht jedoch auch mit einer

schwierigen Interpretation der Testergebnisse einher.

Amniozentese. Hierbei werden in der 15.-20.

Schwangerschaftswoche mit einer 0,7mm

dünnen Nadel, die unter Ultraschallüberwa-

chung durch die Bauchhöhle eingestochen

wird, aus der Gebärmutter etwa 20ml Frucht-

wasser entnommen. Ab diesem Zeitpunkt

enthält die Amnionflüssigkeit ausreichend

abgelöste Zellen des Fetus. Nach 9-14 Tagen

liegen dann so viele Zellen in einer Kultur vor,

dass ein Karyogramm erstellt werden kann,

sodass Chromosomenanomalien sicher diag-

nostiziert werden können. Mit molekularbio-

logischen Methoden lassen sich außerdem

krankheitsverursachende Genmutationen di-

rekt feststellen.

Die biochemische Analyse des Fruchtwassers erlaubt es, sehr sichere Aussagen über rezessiv

vererbte Stoffwechselkrankheiten zu treffen. Allerdings ist die Methode mit einem Fehlge-

Abb. 30: Amniozentese

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

burtsrisiko von 0,5-1 % verbunden. Für einen Schwangerschaftsabbruch ist der Zeitpunkt zu

spät.

Chorionzottenbiopsie. Hierbei werden Zellen aus der sich bildenden Placenta untersucht. Sie

kann bereits zwischen der 10. Und 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. Mithil-

fe eines 1-2mm dünnen Katheters, der i.d.R. durch die Scheide eingeführt wird, entnimmt

man Chorionzottengewebe, an dem die gleichen Untersuchungen wie bei der Amniozentese

sofort durchgeführt werden können. Die Aussagesicherheit gleicht sich, der Eingriff kann

aber bis zu 8 Wochen früher erfolgen. Das Fehlgeburtsrisiko wurde früher mit 4-8 % angege-

ben, liegt jedoch bei erfahrenen Ärzten nicht höher als bei der Amniozentese.

Polkörperchendiagnostik. Bei dieser Methode werden ein oder mehrere Polkörperchen kurz

vor der Befruchtung einem Gencheck unterzogen. Sie gilt als rechtlich unbedenklich, da noch

kein Embryo im Sinne des Embryonenschutzgesetzes vorliegt. So wird eine chromosomale

Analyse, ein Gencheck und eine biochemische Analyse veranlasst.

Abb. 31: Chorionzottenbiopsie

Biologie Grundkurs Abitur

Thema: Genetik, Autor: Christoph Hocks

Präimplantationsdiagnostik. Bei der PID wird einem Embryo im Vier- bis Achtzellenstadium

eine Zelle entnommen und diese den oben genannten Analysen unterzogen. Diese Methode

ist in Deutschland verboten, andere Länder dagegen gestatten sie unter Auflagen.

f. Meiose, Genkopplung, Crossing-Over, Erb- / Kreuzungsschema

Ablauf der Meiose. Die Meiose besteht aus zwei Reifeteilungen, die zum Ziel haben, aus

dem diploiden Chromosomensatz einen haploiden Satz Ein-Chromatid-Chromosomen zu

machen, damit sich der Chromosomensatz nicht von Generation zu Generation verdoppelt.

Der Ablauf ist wie folgt:

1. Prophase I: In der Prophase verkürzen sich die Chromatinfäden und bilden Chromo-

somen (Transportform). Erst jetzt wird die Erbsubstanz auch unter dem Lichtmikro-

skop klar erkennbar. Die homologen (gleichartigen) Chromosomen rücken zusam-

men, sodass ihre Chromosomenabschnitte nebeneinander zu liegen kommen. Die

beiden Chromatiden werden aber immer noch vom Centromer zusammen gehalten.

Die Strahlenkörperchen (Zentriolen) wandern langsam zu den Zellpolen hin.

2. Metaphase I: Die Kernmembran löst sich auf und die homologen Chromosomen ord-

nen sich paarweise im Mittelbereich (Äquatorialebene) der Zelle an. Die Chromatiden

werden immer noch vom Centromer zusammen gehalten. Die Zentriolen erreichen

die Zellpole und Spindelfasern wachsen von den Strahlenkörperchen (Zentriolen) zu

den Centromeren der Chromosomen. Jedes Centromer ist nun fest über den Spin-