branchenbericht_autozulieferer_2014

-

Upload

marcus-didius -

Category

Documents

-

view

214 -

download

0

description

Transcript of branchenbericht_autozulieferer_2014

-

Autozulieferer

Branchenbericht Corporate Sector Report

Die Bank an Ihrer Seite

-

Erluterungen und Abkrzungen

BRIC Brasilien, Russland, Indien, China

ASEAN Association of Southeast Asian Nations (Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam)

EU-15 EU-Lnder vor 2004: Belgien, Dnemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Grobritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, sterreich, Portugal, Schweden, Spanien

Inlandsnachfrage

Umsatz Export + Import

NMS-12

ausgewhlte EU-Beitrittslnder seit 2004: Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumnien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern

OEM

Original Equipment Manufacturer Gleichbedeutend mit Hersteller

OES Original Equipment Supplier. Bedeutet in diesem Zusammenhang Automobilzulieferer

Triade EU, Japan, USA

Nach Abgrenzung der Wirtschaftszweigsystematik des Statistischen Bundesamtes (WZ2008) umfasst die Autozulieferbranche:

Die Herstellung von elektrischen Ausrstungsgegenstnden: z.B. Lichtmaschinen, Zndkerzen, Zndkabel, elektrische Fensterhe-ber und Trverriegelungen, Spannungsregler usw.; sowie den Einbau von zugekauften Anzeigeinstrumenten in Armaturenbretter

im Rahmen des Herstellungsprozesses.

Die Herstellung von verschiedenen Teilen und Zubehr fr Kraftwagen (Bremsen, Getriebe, Achsen, Rder, Stodmpfer, Khler, Auspufftpfe, Auspuffrohre, Abgasreinigungsanlagen (Katalysatoren), Kupplungen, Lenkrder, Lenksulen und Lenkgetriebe) und

die Herstellung von Teilen und Zubehr fr Kraftwagenkarosserien (Sicherheitsgurte, Airbags, Tren, Stostangen sowie Sitzen fr

Kraftfahrzeuge

Dieser Bericht wurde im Mrz 2014 abgeschlossen

-

Autozulieferer

04 Management Summary 04 SWOT Autozulieferer

05 Die Branche im berblick 05 Konjunkturelle Entwicklung

05 Branche profitiert vom freundlichem Umfeld

06 Profil der Branche 06 Welt: Produktionsstandort China weiter im Aufwind 07 Deutschland: Die Zuliefererindustrie als ein Teil des Fahrzeugbaus

07 Nachfrage 07 Welt: 2014 leichte Erholung in Europa 08 Deutschland: Auftragseingnge aus Europa nicht mehr rcklufig 10 Abnehmerbranchen: Spezialisierung auf eine Abnehmerbranche reduziert Mglichkeiten zur Diversifizierung

10 Angebot 10 Produktionsschwerpunkte der OEM verlagern sich in Richtung Emerging Markets 11 Wettbewerbsintensitt der Zulieferunternehmen in Deutschland: Bedeutung von Kooperationen verstrkt sich

12 Kosten 12 Materialkosten bleiben durch steigende wertschpfungsintensive Zulieferungen hoch

14 Ertragslage 14 Wirtschaftliche Erholung sorgt fr Rckgang der Insolvenzen und hhere Margen 14 Wettbewerbsdruck in der Branche bleibt hoch 14 Insolvenzrisiko: Rckkehr in den Normalmodus

15 Langfristige Trends 15 Megatrends sorgen fr weiteres Wachstum 15 Regionale Verschiebungen auf der automobilen Landkarte 16 Technologischer Wandel durch global steigende CO2-Anforderungen 18 Konzepte zur Beherrschung der Komplexitt 19 Assistenz-, Kommunikations- und Telematiksysteme im Volumensegment 19 Global berdurchschnittlich zunehmender Aftersales-Markt

20 Erfolgs- und Risikofaktoren

20 Erfolgsfaktoren 21 Risikofaktoren

22 Politische und gesetzliche Rahmenbedingungen

23 Glossar

-

4 COMMERZBANK GROUP RISK MANAGEMENT

1. Management Summary

Die Unternehmen der Autozulieferbranche in Deutschland sind berwiegend mittelstndische Unternehmen, die exportorientiert bzw. global aufgestellt sind und Technologiefhrerschaft in vielen Bereichen aufweisen.

Bis 2020 entfllt nahezu 80% des Branchenwachstums auf die Emerging Markets. Analog werden neue Kapazitten und entsprechende lokale Sourcing-Strukturen dort entstehen. Fr die Zulieferer ist es entscheidend, ihre Produkte in Bezug auf technische Spezifikationen

und Kosten den Anforderungen dieser Mrkte anzupassen.

In Europa wird die Nachfrage mittelfristig eher stagnieren. Getrieben vom global berdurchschnittlich wachsenden Premiummarkt, drf-te die Produktion in den nchsten Jahren mindestens stabil bleiben, bei Aufbau von Kapazitten in Osteuropa.

Weiter global verschrfende gesetzliche Anforderungen an den Emissionsaussto bieten zahlreiche Chancen fr Zulieferer, sich als Problemlser fr CO2-Optimierung und Gewichtsreduktion zu profilieren. Neben den technologischen Anforderungen stellt die Bezahl-

barkeit fr den Autokufer eine wesentliche Voraussetzung dar.

Ein relativ alter Fahrzeugbestand in der Triade und die hohen Wachstumsraten in den Emerging Markets drfte einen berproportiona-len Anstieg der Nachfrage nach Ersatzteilen bewirken.

Kooperationen, Gleichteilestrategien und modulare Bauksten bei den OEM fhren zur Reduktion der Tier-1 Zulieferer und stellen hohe Herausforderungen in Bezug auf Qualitt, Volumen und globale Lieferfhigkeit ihrer Produkte. Weniger die Stckzahlen je Modell, son-

dern zunehmend das Volumen der einzelnen Module beeinflussen knftig Standortfragen und Kostenkalkulationen.

Gut aufgestellte Zulieferer werden Marktanteile gewinnen. Fr Unternehmen mit unzureichender Kundenstruktur und fehlendem globa-len Footprint stellen Kooperationen eine Alternative dar.

SWOT Autozulieferer

Strken / Strengths

Globaler Footprint (signifikanter Umsatzanteil BRIC sowie Parti-zipation am US-Markt) und breite Kundenstruktur

Fhigkeit, global groe Volumina in bester Qualitt zu optima-len Preisen liefern zu knnen

Enger Innovationspartner der OEM mit Alleinstellungsmerkma-len bzw. Markt- u. Technologiefhrerschaft in vielen Segmenten

Problemlser insbesondere bei den Themen CO2-Reduktion und Gewichtseinsparung

Hohes Werkstoff- und Produktionsprozess-Know-how Hoher Umsatzanteil mit Premiumherstellern Wenig berkapazitten in West- und Sdeuropa

Chancen / Opportunities

Partizipation am Wachstum in den Emerging Markets (z.B. ASEAN, Mexiko, Trkei, Sdafrika) durch lokale Produktion

Trend zu Fahrzeugen mit geringem Verbrauch bzw. alternativen Antrieben

Global zunehmendes Aftermarket-Geschft Weitere Outsourcing-Strategie der OEM Optimierung der Kostenstrukturen durch Local-Sourcing, mo-

dulare Produktion, Bildung von Allianzen oder Autocluster

Strategisch sinnvolle Akquisitionen ttigen: Erschlieung von neuen Mrkten/Kunden und Know-how (z.B. Elektronik;

Software; Werkstoffe)

Schwchen / Weaknesses

Teilweise zu geringe Diversifikation bezglich Kunden, Regio-nen, Modelle, Produkte

Bei Standardprodukten hoher Konkurrenzdruck durch auslndi-sche Anbieter

Produkte nur unzureichend auf Anforderungen der Wachs-tumsmrkte (Design, Technik, Preis) eingestellt

Margendruck aufgrund hohen Innovationsaufwands, steigender Kosten und Preisanpassungsanforderungen der OEM und Tier-

1-Zulieferern bei Konzentration auf immer weniger Zulieferer

Schwacher Yen belastet

Risiken / Threats

Hoher Finanzbedarf durch steigende Ausgaben im Bereich For-schung und Entwicklung (F&E)

Aufbau von Kapazitten in Asien durch die OEM erhht den Druck auf Zulieferer, ebenfalls in neue Standorte zu investieren

Zunehmende Benachteiligung von kleineren Mittelstndlern bei Ausschreibungen durch Global Player

Verdrngung einzelner Produkte durch technologischen Wandel (z.B. Elektrifizierung, Werkstoffe)

Kooperationen unter den OEM sowie die Einfhrung von Mo-dulbauksten erhht den Preisdruck bzw. reduziert die Anzahl

der Zulieferer

Steigender Margendruck in China Zunehmender Protektionismus

Strken und Schwchen beziehen sich auf die aktuelle Situation, whrend Chancen und Risiken sich auf erwartete Entwicklungen beziehen.

-

| Branchenbericht | Autozulieferer BGS 473 5

2. Die Branche im berblick Konjunkturelle Entwicklung

Branche profitiert vom freundlichem Umfeld Chance: Aufstrebende OEM in den Emerging Markets als neue Abnehmer gewinnen Risiko: Starker Konjunktureinbruch infolge sich verstrkender Whrungsturbulenzen in Schwel-

lenlndern

Nachdem die Dauerrezession im Euroraum 2013 zu Ende ging, wird in diesem Jahr ein ver-

haltener Aufschwung zu beobachten sein. Noch positivere Signale kommen aus den anderen

Regionen der Welt. So ist die US-amerikanische Volkswirtschaft ebenso wie die Emerging Mar-

kets in Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Mitteleuropa geprgt von einem freundlichen Kon-

sumklima. In China wird die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung allerdings etwas nach-

lassen. Insgesamt rechnen wir 2014 fr die Welt mit einem wirtschaftlichen Wachstum von

3,6%. Fr die Branche bedeutet dies gute konomische Rahmenbedingungen, nachdem die

erste Hlfte 2013 von Unsicherheit ber die zuknftige Entwicklung geprgt war, die sich erst

zum Jahresende hin vor dem Hintergrund der anziehenden Auftragseingnge legte.

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014*-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

Auftragseingang Produktion Jahresdurchschnitt

Deutschland: Nach Boom stabile Zuwachsraten auf moderatem Niveaugleitende 6-Monatsvernderung, Vernderung gg. Vorjahr in %

Quellen: Destatis, FERI, *Commerzbank-Prognose

Zusammen mit den positiven Signalen ist die Stimmung in der Branche sprbar gestiegen. Die ver-

besserte Einschtzung ber die Lage sowie der Erwartungen fr die kommenden sechs Monate hatten

auch Auswirkungen auf die Kapazittsauslastung der Unternehmen in Deutschland. Gem ifo-

Umfrage fr das erste Quartal 2014 lag diese bei den Autozulieferern mit 85,5% deutlich ber die des

Vorjahrs (82,5%) sowie ber dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre (84,2%). Somit befindet sich die

Branche im Vergleich mit der Situation im Verarbeitenden Gewerbe (Q1 2014: 83,0%; 10jhriger

Durchschnitt: 83,3%) in einer komfortableren Position. Insofern ist es passend, dass nach einer leichten

Zunahme von 1% 2013 fr 2014 eine moderate Steigerung von etwa 2% zu erwarten ist.

Die Weltkonjunktur schaltet einen Gang hher und die Autozulieferer in Deutschland werden von den positiven Rahmenbedingungen profitieren.

Auftragseingnge ziehen wieder an

Aktuelle Kapazittsauslastung nur leicht berdurchschnittlich

-

6 COMMERZBANK GROUP RISK MANAGEMENT

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014*

Aktuelle Geschftslage Geschftserwartungen

Deutschland: Erholung auf breiter BasisSaldo, in Prozent, saisonbereinigt

Quellen: Destatis, FERI, *Commerzbank-Prognose

Profil der Branche

Welt: Produktionsstandort China weiter im Aufwind

Der Straenfahrzeugbau ist eine stark globalisierte Branche. Infolge des wirtschaftlichen Aufschwungs

in China und anderen Schwellenlndern haben sich in den letzten Jahren die Anteile an der globalen

Produktion drastisch verschoben. Trugen die Industriestaaten im Jahr 2003 zusammen noch annhernd

80% zum Weltumsatz bei, ging bis 2013 der Anteil auf 54% zurck. Vor allem die USA verloren als

Produktionsstandort an Bedeutung, ihr Anteil sank um 8%-Punkte von 22% auf 14%. Auch die EU

ohne Deutschland und Japan fielen in diesem Zeitraum mit einem Rckgang von 7%-Punkten hnlich

stark zurck auf 15% bzw. 12%. Im Jahr 2003 betrugen die Anteile noch 22% bzw. 19%. Deutschland

fr sich betrachtet konnte ebenfalls seinen Anteil nicht halten, wobei die Abnahme von 15% auf 13%

moderat ausfiel. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen. Zahlreiche OEM und mit ihnen die Zu-

lieferunternehmen bauen in den Wachstumsregionen der Welt ihre Kapazitten weiter aus. Gleichzeitig

ist in Teilen von Europa die Marktglttung, in der einige Anbieter ihre Produktion gestrafft bzw. einzel-

ne Werke ganz geschlossen haben, bestenfalls zum Stillstand gekommen. Die Anteilsverschiebungen in

Richtung Emerging Markets wird sich fortsetzen.

1%5%2%

19%

22%15%

22%

14% China

Brasilien

Mexiko

Japan

Europische Union exDeutschlandDeutschland

Vereinigte Staaten

brige Welt

Welt 2003: Industriestaaten dominieren Welt 2013: China der bedeutendste Markt Umsatzanteile im Straenfahrzeugbau Umsatzanteile im Straenfahrzeugbau

3%

24%

2%

11%

15%

13%

14%

18%

Quellen: Destatis, Commerzbank 2013

Weiterer Aufbau von Produktionssttten in den Emerging Markets, Abbau von Kapazitten in Europa noch nicht abgeschlossen Groe Verschiebungen bei den Weltmarktanteilen der Herstellerlnder Produktionsstandort Deutschland verliert an Bedeutung: Anteil 2003: 15%, 2013: 13%

-

| Branchenbericht | Autozulieferer BGS 473 7

Deutschland: Die Zulieferindustrie als ein Teil des Fahrzeugbaus

Die Autozulieferbranche in Deutschland erzielte 2013 einen Umsatz von etwa 70 Mrd. Euro und ge-

hrt damit allein betrachtet nicht zu den groen Industriebranchen im Land. In Relation zum Verarbei-

tenden Gewerbe liegt der Anteil an der Bruttowertschpfung bei ber 4%, die 304 Tausend Beschftig-

ten machen knapp 6% der im Verarbeitenden Gewerbe angestellten Personen aus. Infolge ihrer

Fokussierung auf die spezifische Abnehmerbranche Straenfahrzeugbau, die in Deutschland eine der

Kernindustrien darstellt, sind die Autozulieferer in einem greren Kontext zu betrachten. Ihre wahre

Bedeutung wird anhand der geringen Fertigungstiefe der Fahrzeughersteller deutlich. Durch Outsour-

cing wurden in Abhngigkeit des einzelnen OEM wesentliche Fertigungs-/Produktionsprozesse den

Zulieferunternehmen bertragen, so dass gemessen am Anteil der Bruttowertschpfung am Produkti-

onswert nur noch etwas ber 18% der Gesamtleistung von den Fahrzeugenproduzenten selbst er-

bracht werden. Allerdings zhlen produzierte Gter von Unternehmen aus dem Metallgewerbe und der

Gummi- und Kunststoffverarbeitung nach der statistischen Abgrenzung (siehe Erluterung und Abkr-

zungen) nicht zur Autozulieferbranche im engeren Sinne, auch wenn sie wie die Hersteller von Berei-

fungen berwiegend fr die Autohersteller fertigen.

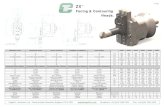

Umsatz Anteil Produktion gg.

Mrd. in % Vorjahr in %

WZ Subbranchen 2013 2013 2013* 2014*

Welt

29 Straenfahrzeugbau 2869 100 3 5

293 Zulieferer 720 25 4 6

Deutschland

29 Straenfahrzeugbau 362 100 2 3

293 Zulieferer 70 100 1 3

2931 Hersteller von elektrischen und elektronischen Bauteilen 8 11 - -

2932 Hersteller von anderen Bauteilen ohne Fenster und Gummiprodukten 63 89 - - Quellen: Destatis, *Commerzbank-Prognosen

Der Schwerpunkt der Branche nach der statistischen Abgrenzung liegt in der Fertigung von Karos-

serien, Autositzen, Achsen u.. Im Zuge der steigenden Bedeutung der Elektronik im Fahrzeug vor

dem Hintergrund z.B. der Elektrifizierung des Antriebsstranges bzw. den steigenden Anforderungen an

den CO2-Ausstosses oder auch der Vernetzung des Pkw wird der Umsatzanteil der Hersteller von

elektrischen und elektronischen Komponenten ansteigen. Die Unternehmenskonzentration ist im Ver-

gleich mit dem Verarbeitenden Gewerbe wesentlich weiter fortgeschritten. Prgend fr die Branche

sind die Betriebe mit einem Umsatz hher als 50 Mio. Euro Umsatz, die 12% der gesamten Unterneh-

men ausmachen (Verarbeitendes Gewerbe: ca. 2%) aber 93% des Umsatzes auf sich vereinigen (Ver-

arbeitendes Gewerbe: 79%).

Nachfrage

Welt: 2014 leichte Erholung in Europa Chance: Hohes Nachfragepotenzial durch steigenden Wohlstand in Emerging Markets Risiko: Rckfall Europas in den Krisenmodus

Die Nachfrage nach Fahrzeugteilen korrespondiert nicht nur mit der Nachfrage nach Fahrzeugen,

sondern auch mit den wachsenden After-Sales-Markt. Auf die Welt als Ganzes bezogen ist diese vor

allem abhngig von der globalen Konjunktur- und Einkommensentwicklung. In den jeweiligen Lndern

wiederum ist neben der wirtschaftlichen Lage entscheidend, ob ein Ersatzbedarf wie in den gesttigten

Mrkten der Industrielnder vorherrscht oder ein Nachholbedarf, wie er in den Emerging Markets an-

Autozulieferer haben durch Outsourcing der OEM einen hohen Fertigungs- und Wertschpfungsanteil bei Fahrzeugen

Nach Rckgang 2013 wieder positive Zuwachsraten fr den Standort Deutschland

Branche in Deutschland teilt sich in kleine Spezialisten und groe mittelstndische Unternehmen auf

In den westlichen Industriestaaten berwiegend Ersatzbedarf...

..whrend steigender Wohlstand und eine geringe Autodichte die Nachfrage in den Emerging Markets forcieren

-

8 COMMERZBANK GROUP RISK MANAGEMENT

zutreffen ist, dominiert. Bei einer Automobil-Dichte pro Tausend Einwohner in den USA von etwa 800

(2011) und in Deutschland von ber 500 gegenber den deutlich geringeren Werten fr China (knapp

70) und Indien (ber 10) zeigen sich die Unterschiede in den Wachstumspotenzialen deutlich. Hinzu

kommt noch die trotz kurzfristiger Rckschlge berdurchschnittliche wirtschaftliche Dynamik in

den Emerging Markets, die zu hohen Einkommenszuwchsen und entsprechender Nachfrage fhrt. Vor

diesem Hintergrund werden sie in den kommenden Jahren hhere Umsatzzuwchse erreichen als die

westlichen Industriestaaten (durchschnittlicher Anstieg der nominalen Nachfrage 2014-2024: Westeu-

ropa: 1%; Nordamerika: 2%; Sdamerika: 4%; Asien: 8%).

Fr Europa wird 2014 ein bergangsjahr werden, in der nach Jahren der Schrumpfung die Nach-

frage wieder ansteigt. Allerdings wird von den Industrielndern lediglich die USA signifikanten Nach-

fragezuwachs erreichen, wobei die USA nach wie vor noch weit von den alten Hchststnden vor der

Krise im Jahr 2008 entfernt sind. Vor diesem Hintergrund sind diese Zuwchse eher als Markterholung

zu interpretieren. Langfristig gehen wir in Bezug auf die USA aber weiter von echten Nachfragezunah-

men aus.

Straenfahrzeugbau: Chinesischer Markt weiter auf Wachstumskurs

Inlndischer Markt (Umsatz Exporte + Importe) in Mrd. Euro, reale Vernderungsraten Marktgre Inlandsnachfrage 2013 2011 2012 2013* 2014* in Mrd. * Vernderung gg. Vorjahr in %

Brasilien 89 6 10 China 687 13 9 Europische Union 652 16 13 Deutschland 274 16 0 Frankreich 92 9 11 Grobritannien 73 16 1 Italien 44 3 18

Indien 42 17 2

Japan 242 13 17

Mexiko 28 13 25

USA 503 8 20 zunehmende Nachfrage, abnehmende Nachfrage, stabile Nachfrage

Quellen: FERI, *Commerzbank-Prognosen

Deutschland: Auftragseingnge aus Europa nicht mehr rcklufig

Nach dem Abschluss der Erholungsphase Anfang 2011 haben sich die Auftragseingnge aus dem

In- und Ausland zunchst seitwrts mit leicht negativer Tendenz bewegt. Mit Beginn des Jahres 2012 ist

die weitgehende Parallelitt im Orderverhalten erstmals auseinandergebrochen. Die Nachfrage aus den

Lndern der Euro-Zone war zunchst weiter rcklufig bzw. stagnierte dann auf einem niedrigeren Ni-

veau. Die Emerging Markets und USA zeigten sich hingegen sehr dynamisch und gaben ab 2013 infol-

ge der Verflechtungen innerhalb der Branche auch der inlndischen Nachfrage Impulse.

2014 in Europa Erholung der Mrkte

China weiterhin sehr dynamisch

Bis Ende 2011 paralleles Orderverhalten der Nachfrager

Starke positive Impulse aus dem auereuropischen Ausland

Schwache, aber nicht mehr fallende Nachfrage in den EU-Staaten

-

| Branchenbericht | Autozulieferer BGS 473 9

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inland Euro-Ausland Nicht-Euro-Ausland (z.B. USA, China) Ausland

Auftragseingang Deutschland: Auereuropisches Ausland weiter dynamischVolumenindex, Autozulieferbranche saisonbereinigte Monatswerte, gleitender 3-Monatsdurchschnitt, Index 2003=100

Quellen: Destatis, Commerzbank 2013

Fr die Zulieferunternehmen ist bei einem direkten Auslandsumsatzanteil von lediglich 37% (Ver-

arbeitendes Gewerbe: 48%) die indirekte Auslandsnachfrage nach Fahrzeugteilen ber die in Deutsch-

land fr den Export gebauten Pkw bedeutsam. Bei ber 4,3 Mio. ausgefhrten Fahrzeugen (2013)

hngt das Wohl der Zulieferunternehmen von dem wirtschaftlichen Erfolg der OEM ab. Damit kommt

der Struktur der Kunden bzw. deren Positionierung in gesttigten und wachsenden Mrkten der Emer-

ging Markets eine entscheidende Rolle zu. Der Schwerpunkt der direkten Ausfuhren konzentriert

sich nach wie vor auf die Lnder der EU, knapp 53% wurden 2013 dorthin exportiert. Die konjunkturelle Entwicklung in Europa bleibt fr die Unternehmen weiterhin wichtig, wobei in-

nerhalb der EU die osteuropischen Mrkte durch den Aufbau von Kapazitten durch die OEM in den

letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Darber hinaus verfgen viele Unternehmen bereits

ber Fertigungssttten in den verschiedenen Produktionslndern der OEM und bedienen direkt die Ab-

nehmer. Die Bedeutung des nichteuropischen Auslandes fr die Autozulieferer ist somit deutlich h-

her als der eigentliche Auslandsumsatzanteil. Unabhngig von der Art, wie die Mrkte bedient werden,

gilt es fr Unternehmen auf Wachstumskurs, den Geschftsanteil in den dynamischen Mrkten Asiens

zu erhhen.

0

20

40

60

80

100

Einfuhr 200828.6 Mrd. Euro

Einfuhr 2013 33.4 Mrd. Euro

Andere Lnder

China

Indien

Japan

USA

Russland

NMS-12

EU-15

Autozulieferer in Deutschland: China nach EU grter ExportmarktAuenhandel nach Regionen, Anteile in %, 2013

0

20

40

60

80

100

Ausfuhr 200841.1 Mrd. Euro

Ausfuhr 201349,5 Mrd. Euro

Quellen: Destatis, FERI

Geschftsverbindungen in die Emerging Markets haben sich in der Schuldenkrise ausgezahlt

Wirtschaftlicher Erfolg der Zulieferer hngt heute noch stark vom Export der OEM ab

Groteil der Ausfuhren gehen in die Staaten der EU Osteuropa hat als Produktionsstandort deutscher Unternehmen an Bedeutung gewonnen aber auch in den Emerging Markets werden Werke betrieben bzw. Kapazitten aufgebaut

China grter Einzelmarkt aber hohe Verflechtungen der Lieferbeziehungen innerhalb Europas Handelsbeziehungen zu den ASEAN-Staaten noch wenig ausgeprgt

-

10 COMMERZBANK GROUP RISK MANAGEMENT

Abnehmerbranchen: Spezialisierung auf eine Abnehmerbranche reduziert Mglichkeiten

zur Diversifizierung

ber die diversifizierten Lieferbeziehungen unter den Autozulieferern hinaus sind die

Unternehmen strukturbedingt von wenigen Ausnahmen wie des Direktvertriebes von Ersatzteilen

an den Handel abgesehen auf die OEM im In- und Ausland ausgerichtet. Innerhalb der

Abnehmerschaft der OEM knnen die Zulieferer sowohl regional als auch in Bezug auf

unterschiedliche Modelle bzw. Fahrzeugtypen diversifizieren, um Nachfrageschwankungen

auszugleichen. Diese Alternative ist auch vor dem Hintergrund des verstrkten Kapazittsaufbaus

der OEM in den Absatzmrkten zu betrachten. Denn die Produktion vor Ort wird in den nchsten

Jahren einen Teil der Exporte der OEM ersetzen. Inwiefern inlndische Zulieferer an der Fertigung

der OEM im Ausland beteiligt sind, hngt grundstzlich von ihren finanziellen und

organisatorischen Fhigkeiten ab, im Ausland Kapazitten aufzubauen. Die Zusammenarbeit mit

Herstellern aus den Emerging Markets wiederum erfordert die Fhigkeit, die spezifischen

Anforderungen dieser Kunden bzw. Mrkte erfllen zu knnen. Fr technisch anspruchsvolle und

hochpreisige Produkte ist in den Emerging Markets mit Ausnahme des Premiumsegmentes die

Nachfrage noch gering. Insofern mssen abgespeckte Versionen der Produkte gnstig angeboten

werden knnen. Darber hinaus besteht die Mglichkeit, ein zweites Geschftsfeld im Non-

Automotive Bereich aufzubauen bzw. zu verstrken (s. Erfolgs- und Risikofaktoren).

Konsum priv. Haushalte33%

Straenfahrzeugbau52%

Ausrstungsinvestitionen13%

Handel2%

Straenfahrzeugbau in Deutschland: Hohe Spezialisierung innerhalb der eigenen BrancheAnteile an gesamt

Quelle: Commerzbank-Schtzung auf Basis Destatis 2013

Angebot

Produktionsschwerpunkte der OEM verlagern sich in Richtung Emerging Markets Chance: Ausbau des Dienstleistungs- und Serviceanteils im Produktportfolio Risiko: Verlust an Wettbewerbsfhigkeit durch Vernachlssigung von F&E

Der generelle Aufwrtstrend in den Emerging Markets bleibt bestehen. Ursache ist der groe Kapa-

zittsaufbau der OEM, der berwiegend in den Emerging Markets, vor allem in China aber auch in Bra-

silien und Mexiko erfolgt. Dies ist Ausdruck des Trends, die Produkte vermehrt in der Nhe stark wach-

sender Absatzmrkte herzustellen. Dadurch kann gezielter auf Kundenwnsche eingegangen werden,

wobei neben Kostenaspekten auch politische Manahmen der jeweiligen Regierungen dieser Lnder

eine Rolle spielen. Steuerliche Erleichterungen, direkte Zuschsse, Verschrfung der Zollvorschriften

und Sanktionen sind Anreize, Produktionswerke vor Ort aufzubauen. Daneben profitieren auch Standor-

te wie die Trkei oder die Staaten Mittel- und Osteuropas von dem zunehmenden Engagement in- und

auslndischer OEM, die einerseits nah am Europischen Markt produzieren wollen, andererseits das

niedrigere Kostenniveau bei gleichzeitig verbesserten Rahmenbedingungen in diesen Lndern (Infra-

daher Diversifizierung letztlich nur ber die OEM hinweg mglich

OEM strukturbedingt einziger Abnehmer von Produkten der Autozulieferer...

oder als Alternative der Aufbau bzw. Strkung des Non-Automotive-Bereich

Hoher Anteil an bezogenen Leistungen innerhalb des Straenfahrzeugbaus spiegeln hohe Wertschpfung der Zulieferunternehmen

Trend, nah beim Kunden zu fertigen, setzt sich fort. Vermehrte Anreizsetzung von Direktinvestitionen auslndischer Produzenten durch Regierungen im Ausland Produktionsanteile der EU und Japan werden in Zukunft weiter sinken

-

| Branchenbericht | Autozulieferer BGS 473 11

struktur und Ausbildungsstand der Arbeitnehmer) fr sich nutzen. Ein Ende dieses Trends ist zurzeit

nicht abzusehen, der Schwerpunkt der Produktion wird sich somit weiter verlagern. Im Ergebnis wer-

den die EU, Japan und wenn auch in einem geringeren Ausma die USA Anteile an der Produktion

zugunsten anderer Standorte verlieren. Gewinner sind vor allem die Emerging Markets, da dort im Ver-

gleich mit den Industriestaaten die wirtschaftliche Dynamik zumeist hher ist. Autozulieferer: 2014 Erholung in den Industrielndern Bedeutende Autozulieferer-Standorte, Produktion (Index) in Prozent gg. Vorjahr

2011 2012 2013* 2014* Welt 8 6 4 6 Brasilien 2 - 14 12 5 China 12 8 12 10 Deutschland 16 3 - 1 2 Frankreich 0 - 11 - 9 5 Grobritannien 13 2 2 2 Indien 13 - 1 - 8 2 Japan - 10 16 - 3 3 Mexiko 21 17 3 6 USA 7 16 5 4

Quellen: Destatis, FERI, *Commerzbank-Prognosen

China hat die USA als den grten Produktionsstandort im Straenfahrzeugbau abgelst, wobei das

Tempo des Aufholprozesses in den letzten Jahren rasant war. So stieg der Anteil am Weltumsatz von

5% im Jahr 2003 auf 23% im Jahr 2012. Von der Wirtschaftskrise 2009 zeigte sich die Branche in Chi-

na anders als in den meisten Industriestaaten auch infolge politischer Manahmen weitgehend unbe-

eindruckt. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass die Zuwachsraten in den nchsten Jahren stark ein-

brechen, obgleich der Basiseffekt eine Abflachung der Vernderungsraten nach sich ziehen wird.

Durchschnittlich konnte die Fertigung in China seit 2000 um 18% pro Jahr gesteigert werden. Dabei

wurde weitgehend fr den heimischen Bedarf der Bevlkerung produziert. Trotz der absolut steigenden

Ausfuhren der Branche weist China mit 7% (2012) eine sehr niedrige Exportquote auf (Deutschland

2012: 52%).

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Brasilien China Deutschland Japan Mexiko USA

Produktion: Der Aufstieg Chinas Autozulieferer, Index 1995=100 ohne China

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013

Quellen: Internationale statistische mter, FERI 2013

Wettbewerbsintensitt der Zulieferunternehmen in Deutschland: Bedeutung von Koope-

rationen verstrkt sich

Die Wettbewerbssituation fr die Autozulieferer wird nur vordergrndig durch die Unternehmens-

struktur im Straenfahrzeugbau bestimmt, in der vergleichsweise wenige OEM einer Vielzahl von Auto-

zulieferern gegenber stehen. Zum einen ist die Branche in Bezug auf ihre Struktur nicht homogen.

Viele Mittelstndler in Deutschland haben sich in den letzten Jahren zu groen Wirtschaftseinheiten

Chinas Autozulieferindustrie ist auf den Binnenmarkt ausgerichtet Von 2000 bis 2012 verzeichnete der Straenfahrzeugbau in China eine durchschnittliche jhrliche Zuwachsrate von 18% Zum Vergleich: Deutschland 3%, Welt 2%

-

12 COMMERZBANK GROUP RISK MANAGEMENT

entwickelt, die ganze Systemkomponenten in ihrem Produktportfolio haben und durch ihre Gre eine

gewisse Machtposition inne haben. Zum anderen existieren viele kleine Unternehmen, die sich wieder-

um als Spezialisten in einer Nische unentbehrlich machen. Gleichzeitig sind in einer stark von interna-

tionalen Lieferbeziehungen geprgten Branche auch vermehrt die auslndischen Wettbewerber in die

Betrachtung mit einzubeziehen. Daraus ergeben sich differenzierte Formen von abgestuften Beziehun-

gen, die die spezifische Wettbewerbssituation der Unternehmen prgen.

Beeinflusst wird der Wettbewerb durch verschiedene Trends (s. Langfristige Trends). So fhrt die

steigende Anzahl von Kooperationen der OEM untereinander zu einer greren Einkaufsmacht der

Hersteller. Darber hinaus straffen diese ihr Zuliefernetzwerk. In Verbindung mit dem Aufbau von Ka-

pazitten in den Wachstumsmrkten und der zunehmenden Bedeutung von Baukastensystemen bei der

Fahrzeugproduktion steigen die Anforderungen an die Zulieferer. Sie mssen in der Lage sein, ein ho-

hes Volumen von Bauteilen in der gewnschten Qualitt liefern zu knnen. In der Praxis luft es darauf

hinaus, dass die Zulieferer den OEM oft ins Ausland folgen und dort ebenfalls Werke aufbauen, um nah

am Kunden zu sein. Vor dem Hintergrund strengerer Abgas- bzw. Verbrauchsregeln in den westlichen

Industriestaaten und dem steigendem Anteil an Elektronik im Fahrzeug stehen die Zulieferer vor der

Herausforderung, einerseits in enger Zusammenarbeit mit den OEM und anderen Zulieferern verstrkte

Produktentwicklung zu betreiben. In diesem Zusammenhang ist es entscheidend, den Wettbewerbsvor-

sprung gegenber den auslndischen Unternehmen durch technisch berlegene Produkteigenschaften

zu halten bzw. auszubauen. Andererseits gilt es, den Anforderungen der OEM aus den Emerging Mar-

kets gerecht zu werden, die in Bezug auf Kosten und technischer Leistungsfhigkeit der Komponenten

ein anderes Verstndnis haben und die Unternehmen vor besondere Herausforderungen stellen. Nur

wer ber ausreichende finanzielle Ressourcen und Humankapital verfgt, um diesen Spagat leisten zu

knnen, wird daher langfristig im Wettbewerb bestehen knnen. Besonders fr kleine und mittlere Un-

ternehmen sind daher der Aufbau von Netzwerken sowie das Eingehen von Kooperationen von Vorteil,

um Kosten zu sparen, Synergien zu realisieren und Risiken zu minimieren. Dies gilt sowohl fr Unter-

nehmen, die entlang der Wertschpfungskette angrenzen als auch fr direkte Konkurrenten.

Kosten

Materialkosten bleiben durch steigende wertschpfungsintensive Zulieferungen hoch

Chance: Verstrktes Sourcing in Niedriglohnlndern, Gleichteilestrategien sowie Erhhung der Ma-terialeffizienz zur Kostensenkung nutzen

Risiko: Versorgungsengpsse durch Lieferbeschrnkungen von Rohstoffen und Vorprodukten

Durch eine hohe Spezialisierung entlang der Wertschpfungskette kommen im Straenfahrzeugbau

Vorleistungen zu einem groen Anteil aus der eigenen Branche. Ihren Ursprung haben diese wiederum

in anderen industriellen Bereichen, mit der die Branche durch zahlreiche Lieferbeziehungen verbunden

ist. So stammen aus dem Metallgewerbe Sthle und Bleche sowie andere Metallprodukte, die von den

Autozulieferern weiterverarbeitet werden. hnlich sieht es bei verschiedenen Profilen und Halbfertiger-

zeugnissen aus Kunststoff aus. Darber hinaus werden z.B. mit Lacken und Reifen aber auch Kompo-

nenten geliefert, die nahezu unverndert in den Produktionsprozess eingehen.

Zusammenarbeit der OES z.B. bei der Produktentwicklung zunehmend wichtiger

Kooperationen zwischen den OEM strkt deren Einkaufsmacht

Druck auf die OES ist hoch, den OEM bzw. der Nachfrage ins Ausland zu folgen

Wettbewerbsintensitt in der Branche nicht pauschal einschtzbar

Vielstufige Lieferbeziehungen innerhalb der eigenen Branche

-

| Branchenbericht | Autozulieferer BGS 473 13

Metall-gewerbe11%

Straen-fahrzeugbau50%Unternehmens-

bezogene Dienstleistungen, Verkehr13%

Gummi-, Kunststoff-waren, Chemie8%

Elektrotechnik4%

Maschinen-bau3%

Andere Bereiche11%

Straenfahrzeugbau: Intersektorale Verflechtung stark ausgeprgtVorleistungen nach Branchen, Anteile an Gesamt

Quelle: Commerzbank-Schtzung auf Basis Destatis 2013

Die Personalkostenanteile haben in der Zulieferindustrie bereits seit Jahren eine fallende Tendenz.

Ursache waren unter anderem Investitionen in den Maschinenpark, wodurch die Arbeitsproduktivitt

zunahm, und das Outsourcing von arbeitsintensiven Produktionsprozessen in Niedriglohnlnder. Der

Anstieg 2009 war dem geringerem Materialbedarf durch den krisenbedingten Rckgangs der Fertigung

der Autohersteller (und den gesunkenen Rohstoffpreisen) geschuldet. Dagegen wurde das Personal

durch den vermehrten Einsatz von Kurzarbeit in den Unternehmen gehalten, was deren Kostenanteil in

die Hhe getrieben hatte.

0

10

20

30

40

50

60

70

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013*

Personalkosten + Sozialkosten

erweiterte Materialkosten (inkl. Kosten fr Energie, Handelsware, Lohnarbeiten)

Deutschland: Materialkosten gewinnen an Bedeutung Kostenanteile an den gesamten Kosten in Prozent

Quellen: Destatis, FERI, *Schtzung Commerzbank ab 2012

Die herausragende Rolle der reinen Materialkosten wird auch im Vergleich mit dem Verarbeitenden

Gewerbe deutlich. Deren Anteil an den Gesamtkosten ist mit rund 54% bei den Autozulieferern deut-

lich hher als Schnitt der Industrie (45%). Dabei sind die Personalkosten absolut nicht unbedeutend,

denn wegen des hohen Bedarfs an Fachkrften vom Facharbeiter zum Ingenieur sind die Lhne je Be-

schftigten berdurchschnittlich hoch. Forschung und Entwicklung bleiben zentrale Erfolgsfaktoren fr

die Zulieferer, insofern wird der Einsatz von hoch qualifiziertem Personal noch zunehmen. Dennoch

werden die Personalkosten im Verhltnis zu den Materialkosten auch in den nchsten Jahren nicht

berproportional ansteigen. Hintergrund ist der steigende Wertschpfungsanteil der Zulieferer bzw. die

steigende Wertschpfung auf den einzelnen Zulieferungsstufen, was im Ergebnis zu steigenden Mate-

rialkosten fhrt.

Branchen auerhalb des Straenfahrzeugbaus liefern viele Komponenten, die nur zum Teil unverndert im roduktionsprozess eingesetzt werden. Der Importanteil betrgt 24,2%

Einbruch des Materialkostenanteils 2009: Gesunkene Rohstoffpreise und geringerer Materialbedarf bei nahezu unvernderten Personalbestand

Nachfrage nach Fachkrften wird zunehmen

aber Personalkostenanteile werden auch in Zukunft nicht berproportional steigen Ursache sind wertschpfungsintensive Zulieferungen bzw. die wachsende Wertschpfung in der Branche

-

14 COMMERZBANK GROUP RISK MANAGEMENT

Autozulieferer in Deutschland: Materialkosten im Vergleich zum Verarbeitenden Gewerbe berdurchschnittlich hoch Anteil der einzelnen Kostenarten an den Gesamtkosten 2011

Sektor Material-verbrauch

Energie-verbrauch

Handelsware und

Lohnarbeiten Personal-

kosten Sozialkosten

insgesamt Sonstige Kosten

Verarbeitendes Gewerbe 44,6 2,1 13,7 13,8 2,9 19,1

Straenfahrzeugbau 53,0 0,7 15,9 11,5 2,4 13,7

Autozulieferer 54,2 1,3 7,6 16,1 3,3 14,2

Hersteller von elektrischen und elektronischen Bauteilen 49,8 0,6 19,3 13,0 2,7 12,2

Hersteller von anderen Bauteilen o. Fenster und Gummiprodukten 54,7 1,4 6,3 16,5 3,4 14,4

Quelle: Destatis 2013

Ertragslage

Wirtschaftliche Erholung sorgt fr Rckgang der Insolvenzen und hhere Margen

Chance: Ausweitung des Produktportfolios im Bereich Dienstleistungen Risiko: Volatilitt der Ertrge durch Wechselkursschwankungen in den Emerging Markets

Wettbewerbsdruck in der Branche bleibt hoch

Nachdem die Nachfrage in Europa wieder anzieht und die Rohstoffpreise niedriger als in vergange-

nen Jahren sind, rcken nun wieder andere Themen, die die Ertragslage beeinflussen, in den Vorder-

grund. Darunter ist das Verhltnis der OEM zu ihren groen Tier-1 Zulieferern hervorzuheben, die um

die eigenen Renditeziele zu erreichen, jedes Jahr Preisnachlsse einfordern. ber die wachsende Be-

deutung der Einkaufsverbnde der OEM und die Straffung der Bezugsketten, wird entlang der Zuliefe-

rerkette ein stetiger Druck auf die Margen ausgebt. In der Vergangenheit wurden von den Unterneh-

men Effizienzgewinne vor allem rund um die Produktion (Material- und Personaleinsatz, Verschlankung

der Prozesse etc.) erreicht. Die administrativen Prozesse bzw. die indirekten Bereiche (Entwicklungsab-

teilung, Einkauf Logistik) verfgen zumeist noch ber Einsparpotenziale, die aber schwerer zu identifi-

zieren und realisieren sind.

Laut Creditreform lag die Gesamtkapitalrentabilitt der Branche im Durchschnitt der Jahre 2002 bis

2012 mit 5,9% niedriger als im Verarbeitenden Gewerbe (6,8%). Von dem wirtschaftlichen Krisenjahr

2009 war die Branche besonders stark betroffen, der Wert sank auf 0,8% (Verarbeitende Gewerbe:

5,5%). In den darauffolgenden Boomjahren 2010/11 stieg die Gesamtkapitalrentabilitt zwar wieder

deutlich ber den 10-Jahres-Durchschnitt und bertraf 2011 mit 8,0% die des Verarbeitende Gewerbes

(7,7%) wie bereits 2006 (8,1%; 7,6%). In der langfristigen Betrachtung zeigt sich, dass es den Unter-

nehmen nur in sehr guten Jahren gelingt, besser als das Verarbeitende Gewerbe abzuschneiden. Dies

ist eine Folge des hohen Wettbewerbsdrucks innerhalb der Branche. Neben dem verbesserten makro-

konomischen Umfeld bieten Trends wie z.B. die Vernetzung des Fahrzeuges, Gewichtsreduzierung

von Bauteilen oder die Elektrifizierung des Antriebstranges die Chance auf hhere Margen. Allerdings

sind auch hohe Investitionen in Anlagen und F&E erforderlich. Insofern gehen wir davon aus, dass 2014

das Rentabilittsniveau wieder ansteigen wird, die Vernderung aber nicht zu deutlich ausfllt.

Insolvenzrisiko: Rckkehr in den Normalmodus

Die Insolvenzquote der Branche ist im Durchschnitt der letzten 10 Jahre mit 1,8% zwar hher als

die des Verarbeitenden Gewerbes, allerdings hat sich die Situation im Zeitablauf erheblich verbessert.

Nach dem abrupten Anstieg im Jahr 2009 (3,2%), hervorgerufen durch den starken Nachfrageeinbruch

2008/2009, nahm das Risiko der Insolvenz in der Branche kontinuierlich ab und nherte sich dem des

Verarbeitenden Gewerbe an. Ursache war einerseits die mit der Krise einhergehende Marktbereinigung,

Im Verwaltungsbereich sind noch Einsparpotenziale realisierbar

Hohe Wettbewerbsintensitt in der Branche sorgt auer in Boomzeiten fr unterdurchschnittliche Rentabilitt im Vergleich mit Verarbeitenden Gewerbe

2014 Verbesserung der Ertragslage zu erwarten

Im langjhrigen Vergleich hheres Insolvenzrisiko als das Verarbeitende Gewerbe Unternehmen nach der Krise in besserer finanzieller Verfassung aber strukturelle Problem bleiben

-

| Branchenbericht | Autozulieferer BGS 473 15

andererseits hatte der darauf folgende Aufschwung die wirtschaftliche Lage bzw. die Eigenkapitalaus-

stattung der Unternehmen verbessert. Dennoch bestehen die strukturellen Probleme vieler kleinerer

Unternehmen weiterhin. Trotz der positiven Anzeichen einer Konjunkturerholung in den sdeuropi-

schen Mrkten besteht weiterhin das Risiko eines erneuten Einbruchs. In dieser Situation ist eine hohe

Kostenflexibilitt entscheidend, um pltzliche Schwankungen in der Nachfrage abfedern zu knnen.

Langfristige Trends

Megatrends sorgen fr weiteres Wachstum

Obwohl 2013 die Mrkte in Lndern wie Indien, Brasilien und Russland unter den Erwartungen

blieben, wird die Automobilindustrie auch knftig von den globalen Megatrends Bevlke-

rungs-/Wohlstandswachstum und Urbanisierung in den Emerging Markets profitieren. Der Be-

darf in China und in den USA, als die derzeit alleinigen, wesentlichen Treiber, wird auch 2014 wei-

ter zunehmen, wenn auch auf reduziertem Niveau. Europa wird nach einer etwa zwei- bis drei-

jhrigen leichten Erholungsphase mittelfristig eher stagnieren.

Regionale Verschiebungen auf der automobilen Landkarte

Das knftige Wachstum wird zum grten Teil in den Emerging Markets erfolgen, bis 2020 ca. 78%

der dann jhrlich zustzlichen ca. 27 Mio. Pkws. Dann entfallen rund 42% der weltweiten Verkufe auf

China/ASEAN. Zwar betreffen die oben genannten Megatrends in erster Linie den Absatz, aber auch

die Produktion folgt dieser regionalen Verlagerung. Neben Transportkosten, einem immer noch niedri-

geren Lohnniveau und Whrungsaspekten spielt der Wunsch der jeweiligen Regierung, die Produktion

vor Ort und einen entsprechenden Technologietransfer zu frdern, eine groe Rolle. Da dieses verstrkt

mit protektionistischen Manahmen begleitet wird, steigt auch die Bedeutung des lokalen Sourcings

zunehmend. Eine besondere Herausforderung insbesondere fr mittlere und kleinere Zulieferer, welche

wiederum eigene Produktions- und Sourcingstrukturen vor Ort aufbauen mssen. Wollen die OES das

Geschft nicht an immer besser werdende z.B. chinesische Konkurrenten verlieren, erscheint dieser

Weg meist alternativlos. Allenfalls fr die nchsten ca. zwei Jahre erwarten wir einen gewissen Spiel-

raum, da es fr OEM und Tier-1-Zulieferer mangels vorhandener Qualitten schwer ist die zunehmende

Nachfrage ausschlielich lokal zu decken. Mittelfristig wird aber die lokale Sourcing-Quote von bisher

40-50% auf ca. 80-90% ansteigen, was zunehmend auch fr das Premiumsegment gilt. Dabei wird,

besonders bei technologisch anspruchsvollen Produkten (Antriebstrang, Fahrwerk, Assistenzsysteme

etc.), vorerst stark auf die lokalen Tchter der traditionellen Zulieferer zurckgegriffen.

Mit Blick auf die vorhandenen Kapazitten drfte der US Markt heute am besten positioniert sein.

Bei einer Auslastung von ber 90%, weiterem Marktwachstum und keinen signifikanten geplanten Ka-

pazittserhhungen ist die Situation wesentlich besser als z.B. in Europa. Aufgrund des sich voraus-

sichtlich nur leicht verbessernden europischen Marktes, von einem extrem niedrigen Niveau kom-

mend, drften weitere berkapazitten im Volumensegment zur Disposition stehen. Trotz einer etwa

stagnierenden Nachfrage in Westeuropa und Produktionsverlagerungen in die Emerging Markets, se-

hen wir die Chance, dass die Automobilproduktion in Gesamteuropa in den nchsten fnf Jahren min-

destens stabil bleibt. Diese Erwartung beruht auf einer verstrkten Produktion in Osteuropa/Trkei so-

wie steigende Exporte, insbesondere von Premiummarken, in die restliche Welt, d.h. dort wo b.a.w.

keine eigene Produktion aufgebaut wird. Der deutliche Kapazittsaufbau in den Emerging Markets hat

zwar einen Vorlauf, drfte in einem Basisszenario aber nicht zu strukturellen berkapazitten fhren.

Allein die zu erwartenden zustzlichen Verkufe bis 2020 erfordern ca. 80 neue Werke. Zu beachten ist

allerdings, dass es z.B. in Russland und Brasilien zu erheblichen Schwankungen kommen kann und ggf.

Durststrecken berwunden werden mssen.

Beim Thema berkapazitten ist der Premiumberich b.a.w. nicht betroffen. Durch die Wohlstands-

steigerungen in den Emerging Markets und den rasanten Anstieg der Ober- und Mittelschicht wchst

das Premiumsegment global noch strker als der Massenmarkt. Whrend bisher die Erstkufe

Globale Megatrends als Treiber fr anhaltendes Wachstum der Automobilindustrie

Knftiges Wachstum findet in den Emerging Markets statt Entwicklung, Produktion und Sourcing verlagert sich zunehmend in die Wachstumsmrkte so dass auf Sicht auch Tier-2 und -3 Zulieferer vor Ort sein mssen Chinesische Zulieferer bei technologisch anspruchsvollen Produkten noch nicht konkurrenzfhig

Signifikante , strukturelle berkapazitten nur in West- / Sdeuropa Premium und Osteuropa halten die gesamteuropische Produktion am Laufen

Premium wchst strker hohe Margen werden tendenziell abschmelzen

Neukapazitten in den Emerging Markets gehen in Vorlage. Erwartete Nachfrage von +27 Mio. PKW bis 2020 = ca. 80 Werke

-

16 COMMERZBANK GROUP RISK MANAGEMENT

dominierten, handelt es sich zunehmend auch um Ersatzkufe, wobei die Markentreue unterdurch-

schnittlich ausfllt. Oftmals hherwertige Ausstattungen sorgen fr grere Margen bei den OEM

bzw. Mehrgeschft bei den Zulieferern. Die Margen werden sich aber knftig generell sukzessive

dem europischen Niveau anpassen.

Chinesische Zulieferer sind oft noch nicht in der Lage die geforderten Qualitten bzw. generell In-

novationen zu liefern. Daher kommen sie als Wettbewerber eher in prozessgetriebenen als in innovati-

onsgetriebenen Segmenten zum Zuge (z.B. Reifen, Felgen, Innenraumkomponenten, Kunststofftechnik,

einfachere Elektronik sowie einfachere Pressteile). Allerdings erhhen sie ihr Know-how und ihre Kom-

petenz durch bernahmen in Europa und den USA. Neben dem Zugang zu westlichen Kunden, sind

moderne Managementmethoden, Produktionstechnologien, IT-Strukturen und Werkstoff-Know-how

wesentliche Treiber. Nicht nur angeschlagene Unternehmen, auch gut performende Zulieferer, welche

ihre globale Position festigen wollen oder solche mit instabilen Eigentmerstrukturen kommen in Frage.

Bewertung: Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Produktion in den Emerging Markets mssen auch

Tier-2 und -3 Zulieferer Konzepte fr globale Werke und Sourcing vor Ort erarbeiten und in den nchsten

zwei bis drei Jahren umsetzen. Der Kapazittsabbau der OEM in Sd-/Westeuropa sollte von den Zuliefe-

rern in Osteuropa kompensiert werden. In innovativen Bereichen des Premiumsegments bestehen hhere

Markteintrittsbarrieren fr chinesische Konkurrenten, abgesehen von Know-how-Transfer durch einige

bernahmen westlicher Unternehmen.

Technologischer Wandel durch global steigende CO2-Anforderungen

Der zweite groe Trend, technologischer Wandel, wird durch global sukzessive schrfere gesetzliche

Vorgaben zur CO2-Reduktion getrieben. Unabhngig vom Anstieg der Kraftstoffpreise in den nchsten

Jahren, werden Effizienzsteigerungen auf der automobilen Agenda ganz oben stehen. Das EU-Ziel 2020

bzw. 2021 von im Durchschnitt 95g CO2-Aussto pro km fr neu zugelassene Pkw bewirkt eine Ver-

schrfung der Dynamik, da weitere Einsparungen technologisch immer schwieriger werden. Die gro-en Automobilnationen werden sukzessive folgen, auch im global grten Markt China.

Zudem kann immer noch nicht zweifelsfrei gesagt werden, welche Technologie knftig beherr-

schend sein wird, bzw. machen unterschiedliche Bedrfnisse (z.B. kurze Stadtfahrten oder lngere

Strecken) unterschiedliche Technologien sinnvoll. Am Ende des Tages fhrt dieses zu hohen Ent-

wicklungskosten bzw. enormen Investitionsbedarf bei OEM und OES. Der Verbraucher entschei-

det allerdings mehrheitlich nach dem Preis-Leistungs-Verhltnis und ist nicht bereit bzw. nicht in

der Lage fr bessere CO2-Werte hhere Preise zu zahlen.

In den nchsten 10 bis 15 Jahren werden die Verbesserung des Verbrennungsmotors, der Getriebe,

der Reibungswerte, der Reifen sowie der Aerodynamik die mit Abstand wichtigsten Kriterien sein.

Downsizing, d.h. kleinere (z.B. 4 - statt 6-Zylinder) aber mindestens gleich starke Motoren, wird in

allen Klassen betrieben. Turbolader und Kompressoren erzeugen die notwendigen Pferdestrken. Durch

sparsamere elektronische Nebenaggregate (l-, Wasser-, Benzinpumpe), elektronische Lenkung sowie

durch partielle Zylinderabschaltung wird der Kraftstoffverbrauch gesenkt.

Das CO2-effizientere Erdgas knnte mittelfristig an Dynamik gewinnen. Allein VW knnte ber den

MQB ca. 40 Modelle als BiFuel (Erdgas + Benzin) launchen, mit km-Reichweiten von deutlich ber

1.000 km und Verbrauchskosten im Bereich eines Elektroautos (Gasbetrieb).

Bewertung: Der Antriebsstrang bietet in den nchsten 10 Jahren ein berproportionales Wachstumspo-

tenzial. Gut aufgestellte und innovative Zulieferer knnen von dieser Entwicklung profitieren. Auch die

Hybridisierung wird an Bedeutung gewinnen, aber aus Kostengrnden eher bei greren Modellen.

Chinesische Zulieferer ber Prozess-Know-how eher wettbewerbsfhig Know-how Transfer durch bernahmen westlicher Zulieferer durch Chinesen

Global schrfere gesetzliche Anforderungen zur CO2 Reduktion bewirken hohe Investitionsanforderungen

Optimierung des Verbrennungsmotors und der Nebenaggregate sowie Downsizing

Erdgas mit Potenzial aus der Nische zu kommen

Antriebsstrang

-

| Branchenbericht | Autozulieferer BGS 473 17

Obwohl viele OEM aktuell bzw. in naher Zukunft das Angebot an Elektro-Modellen deutlich auswei-

ten, wird sich ein Massenmarkt fr Elektroautos nicht vor 2025 entwickeln. Selbst teilweise hohe Sub-

ventionen knnen die Kufer nicht in der Masse berzeugen. Wesentliche Grnde: (1) zu hoher Kauf-

preis, (2) zu niedriger Wiederverkaufspreis, (3) zu geringe Entfernungs-Laufleistung, (4) lange

Ladezeiten, (5) Sicherheitsaspekte sowie (6) fehlender durch erneuerbare Energie erzeugter Strom.

Wenngleich z.B. im Stadtverkehr als (teuerer) Zweitwagen geeignet, liegen die Marktanteile aktueller

Verkufe an Privatpersonen im Promillebereich. Abgesehen von den o.g. Problemfeldern, ist die Ent-

wicklung/Produktion eines Elektroautos jedoch grundstzlich deutlich einfacher, so dass durch Quer-

einsteiger, ggf. auch aus China, neue Wettbewerber entstehen knnten.

Speicherkapazitt, Aufladezeit und Preise der Batteriezellen sind bisher der Flaschenhals. Hier

sind, zumindest bei Bercksichtigung aller drei Kriterien, aus heutiger Sicht keine Technologiesprnge

zu erwarten. Daher kommt zunehmend wieder die Brennstoffzelle als Batterieersatz auf die Tagesord-

nung. Die grundstzlich ausgereifte Technologie hat den klaren Vorteil, grere Entfernungen darstellen

zu knnen. CO2-neutrale Wasserstofferzeugung, teures Platin als Rohstoff und zumindest nationale Ver-

fgbarkeit sind die Herausforderungen. Es wren enorme Investitionen notwendig, welche sich ber

Jahre nicht rentieren drften.

In einer bergangszeit bieten sich Plug-in Hybride an, eine Kombination aus Verbrennungs- und E-

Motor, wobei die (mittelgroe) Batterie an der Steckdose geladen werden kann. Der Range-Extender,

ist ein kleiner Verbrennungsmotor der den Strom fr den Elektromotor erzeugt (Antriebsmotor).

Bewertung: Entscheidend fr die Zulieferindustrie ist, dass das reine Elektroauto nicht schon in wenigen

Jahren substanzielle Marktanteile gewinnen wird. Dieses htte dramatische Auswirkungen auf relevante

Komponenten (Motor, Getriebe, usw.). Ein E-Motor hat z.B. nur einen Wertschpfungsanteil von ca. 5%

(Batterie/Steuerung >40%) gegenber Verbrennungsmotor/Getriebe von ca. 35%. Die Hybridisierung

hingegen liefert zustzliches Wertschpfungspotenzial.

Leichtbau und damit Gewichtseinsparung durch den Einsatz neuer Werkstoffe spielen eine weite-

re groe Rolle. Ca. 3,5g CO2 knnen durch 100kg weniger Gewicht reduziert werden. Auch langfristig

steigende Rohstoffpreise begnstigen kleinere Aggregate bzw. optimierte Module, mit weniger Einzel-

teilen aber oft mit mehreren Funktionen. Die hybride Bauweise, d.h. eine Kombination aus verschiede-

nen Werkstoffen (Stahl, Aluminium, Kunststoffe; Glasfaser, Karbon), nimmt zu. Da diese vermehrt ge-

klebt werden, reduziert sich das Gewicht zustzlich. Hoch- bzw. hchstfeste Sthle knnen mit

geringeren Dicken verbaut werden und ersetzen, wo immer sinnvoll, den normalen Stahl. Daneben wer-

den die Anteile von Aluminium und Kunststoff weiter steigen. Sofern der Einsatz dieser Materialien

nahezu kostenneutral erfolgen kann, wird zunehmend auch der Einsatz im Massenmarkt erfolgen, an-

sonsten schwerpunktmig im Premiumbereich bzw. bei greren Autos, da dort der Effekt am strks-

ten ist.

Insbesondere bei der Verarbeitung von Carbon (Carbonfaser verstrkter Kunststoff = CFK), dem

Material mit dem grten Gewichtseinsparpotenzial, sind fr den Massenmarkt wesentliche Kriterien

wie Preis und Verarbeitungszeit noch nicht in praktikablen Bereichen, sodass in dieser Dekade es im

Wesentlichen nur bei hherwertigen Kleinserien (< 10.000 Stck p.a.) zum Einsatz kommt. Der profes-

sionell aufgezogene Launch des BMW i3 ist die Speerspitze dieser Premium-Technologie, wobei die

nachhaltigen Stckzahlen abzuwarten bleiben.

Bewertung: Das Thema Gewichtseinsparung spielt in allen Segmenten und Bauteilen eine Rolle. Eine neue

Generation von Komponenten sollte mindestens etwa 10 bis 15% weniger wiegen und/oder weitere Funkti-

onen bernehmen knnen, wenn mglich zu gleichen Preisen. Neben den Werkstoffen kann auch die Pro-

duktionstechnologie bzw. prozess helfen. Die Bedeutung von hchstfesten Sthlen, Kunststoffen und Alu-

minium wird zunehmen.

Massenmarkt fr Elektroautos nicht vor 2025 grundstzlich jedoch Chance fr Quereinsteiger

Batterie oder eine Brennstoffzelle fr den Elektromotor steht zur Entscheidung

Plug-in und Range-Extender als bergangstechnologie

Elektroauto

Gewichtseinsparung durch neue Werkstoffe sowie durch hybride Bauweise Hoch- und hchstfeste Sthle im kommen

Carbon b.a.w. eher in Kleinserien BMW i3 als Speerspitze fr grere Stckzahlen

Leichtbau

-

18 COMMERZBANK GROUP RISK MANAGEMENT

Konzepte zur Beherrschung der Komplexitt

Zu den oben beschriebenen erheblichen Kostenbelastungen durch die regionalen und technologi-

schen Vernderungen kommt eine immer grere Komplexitt durch stndig steigende Modellvielfalt

und verstrkt kombinierbare neue Features, wie Assistenz-, Sicherheits- und Komfortsysteme. Nur durch

globale Gleichteilestrategien bzw. modulare Bauksten knnen knftig die Kosten sowie die Komple-

xitt im Rahmen gehalten werden. Hierbei werden ber Marken, Serien und Modelle eines OEM-

Konzerns gleiche, meist nicht sichtbare Teile (Motoren, Getriebe, Lenkungen, Klimaanlagen, Sitzunter-

bau etc.), verbaut. Fr die Zulieferer ergeben sich daraus folgende Herausforderungen:

Nahezu alle OEM und Tier-1 Zulieferer reduzieren die Anzahl ihrer Zulieferer. Hauptkriterien: Inno-vationsstrke, finanzielle Stabilitt und globale Produktion

Es mssen knftig sehr hohe Volumina, global, just-in-time und mit hchster Qualitt zu wettbe-werbsfhigen Kosten geliefert werden knnen

Geringere Stckpreise mssen durch grere Volumina und Optimierung der eigenen Produktions-prozesse sowie Zuliefererstrukturen kompensiert werden

In Verbindung mit zunehmenden Kooperationen der OEM verstrkt sich aufgrund grerer und pro-fessionellerer Einkaufsmacht der Kostendruck

Weniger betroffen sind lnderspezifische bzw. designtypische Bauteile, welche an bestimmte Vor-gaben oder Modellstrukturen geknpft sind.

Nach den Folgen des Tsunamis in Japan sowie Lieferproblemen bei Zulieferern in Verbindung

mit der letzten Krise ist bei den OEM das Risk Management nochmals berprft bzw. ausgebaut

worden (jederzeitige Lieferfhigkeit). Allerdings hat sich daraus bisher kein dramatischer Wan-

del der Lieferstrukturen ergeben. Single-Sourcing wird aus Kostenaspekten weiterhin dort ange-

wandt, wo keine sicherheitsrelevanten Teile betroffen sind. Insbesondere auch dort wo der Einzel-

preis pro Teil sehr niedrig ist und in keinem Verhltnis zur zweifachen hohen Investition in die

Anlagen bzw. in F&E-Aufwand gerechtfertigt werden kann (z.B. Dichtungsringe). I.d.R. kann die

Produktion in einer Notlage in ein anderes Werk oder zu einem anderen Zulieferer verlagert wer-

den. Tendenziell wird aber verstrkt auf mindestens zwei Zulieferer zurckgegriffen (geringere Ab-

hngigkeiten; hohe Volumina).

Die VW-Gruppe ist mit dem MQB klarer Vorreiter, es gibt diese Vernderungen jedoch sukzessive

bei allen groen OEM, mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Zulieferer. Nicht mehr das Vo-

lumen einzelner Modelle, sondern die Volumina der Module, welche in verschiedenen Marken, Mo-

dellen und Serien eingebaut werden, entscheiden ber Produktionsstandorte bzw. strukturen und

forcieren wiederum die lokale Produktion.

Untersttzt wird die Entwicklung durch Innovationen bei Produktionsprozessen bzw. in der Produkti-

ons-/Automatisierungstechnologie. Werke und Produktionsschritte werden weltweit immer mehr stan-

dardisiert, die Fertigungsstraen immer flexibler, sodass problemlos mehrere unterschiedliche Modelle

bzw. Derivate auf einer Produktionslinie produziert werden knnen.

Deutsche Zulieferer knnten ber das Thema globale, groe Volumina von Gleichteilen bei japani-

schen und koreanischen OEM strker als Lieferant zum Zuge kommen und die enge Bindung zu den

traditionellen Zulieferern etwas aufbrechen. Hyundai z.B. kauft bereits ca. 75% der Komponenten fr

die europische Produktion in Europa.

Generell drften die Zulieferer von weiterem Outsourcing der OEM profitieren. Diese werden sich

verstrkt auf die markenprgenden Komponenten konzentrieren und der Wertschpfungsanteil der

OES wird weiter steigen.

Bewertung: Insbesondere kleinere Zulieferer werden es zunehmend schwer haben, den hohen Anforderun-

gen dieser Entwicklung zu entsprechen. Die modulare Strategie der OEM wird den Zwang zur Globalisie-

rung und zu klaren Konzepten zur globalen Produktion bei den Zulieferern tendenziell noch verstrken.

Steigender Kostendruck durch regionale und technologische Vernderungen sowie aufgrund immer grerer Komplexitt muss bei den OEM durch modulare Bauksten mitigiert werden Mit wesentlichen Herausforderungen fr die Zulieferer

OEM verbessern Risk Management Single-Sourcing teilweise weiter angewandt jedoch vermehrt bergang zu mindestens zwei Zulieferern

Nicht mehr die Volumen einzelner Modelle, sondern die Volumina der Bauksten / Module sind entscheidend

Durch steigende Flexibilitt bei den Produktionsprozessen, mehrere Modelle auf einer Fertigungsstrae

Erhhte Chance bei japanischen und koreanischen OEM

Chancen durch weiteres Outsourcing

-

| Branchenbericht | Autozulieferer BGS 473 19

Tier-3 und Tier-4 Zulieferer sind weniger direkt betroffen, jedoch indirekt, indem sich ggf. deren Kunden-

struktur verndert. Kooperationen oder Merger knnen einen Ausweg liefern. Diejenigen mit einer hohen

Konzentration auf ein bis zwei OEM sollten ihr Geschftsmodell perspektivisch berdenken.

Assistenz-, Kommunikations - und Telematiksysteme im Volumensegment

Die rasante Entwicklung in der Elektronik, insbesondere bei Sensoren, Radar- und Kamerasystemen,

Prozessoren sowie Speicherkapazitten, haben und werden auch weiterhin starke Vernderungen bei

aktiven Sicherheits- und komfortorientierten Systemen bewirken. Neue Wertschpfungspotenziale ge-

nerieren insbesondere (1) Assistenz-, (2) Kommunikations- und (3) Telematik-Systeme.

Steigende Verkehrsdichten, automatisiertes Fahren im Stau sowie hhere Sicherheitsanforde-

rungen einer immer lter aber auch mobiler werdenden Bevlkerung sind Treiber fr die Nachfra-

ge, sofern die Systeme anwenderfreundlich gestaltet werden (einfache Bedienbarkeit; wenig Ab-

lenkung vom Verkehr). Die jngere Generation unter den Autofahrern sowie Geschftsleute

verlangen verstrkt nach der gewohnten Vernetzung auch im Auto. Auch die Bedienung ber

Touchscreens wird stark an Bedeutung gewinnen. Telematik-Systeme verbessern Sicherheit und

Effizienz, auch durch Kommunikation unter den Verkehrsteilnehmern.

Die Trends mssen auch unter dem Aspekt gesehen werden, dass sich die Werte beim Verhlt-

nis zum Automobil zwar nicht vollkommen gewandelt haben, jedoch teilweise neue Werte hinzu

gekommen sind. Zwar ist der Anspruch auf Durchzugskraft und Fahrdynamik weiterhin markenbil-

dend, die individuelle Abgrenzung erfolgt knftig aber immer mehr durch die genannten zustzli-

chen Features. Waren die Anwendungen frher der oberen Premiumklasse vorbehalten, so besteht

aktuell die Herausforderung, aber vor allem auch die Chance, bezahlbare Systeme fr die unteren

Fahrzeugklassen anzubieten. Signifikant hhere Volumina fhren zu einem weit berdurchschnitt-

lichen Wachstumspotenzial, aber auch zu hheren Anforderungen an Kostendegressionen. Not-

bremssysteme, Abstandswarner und Notrufsysteme stehen laut Umfragen hoch im Kurs. Neben

Sicherheit spielen Komfort und Fahren ohne Stress sowie Entspannung eine immer grere Rolle.

Daher tritt das technisch Machbare teilweise hinter den Kundennutzen zurck.

Bewertung: Diese Trends stehen fr mehr als ein neues, groes, aber auch im schnellen Wandel

befindliches Wachstumspotenzial. Durch Wertewandel, Sicherheitsanforderungen und eine in

wesentlichen Regionen der Welt alternde Bevlkerung werden diese Systeme zum Wettbewerbsfaktor

eines jeden OEM. Sowohl Zulieferer als auch OEM mssen sich in diesem schnelllebigen Bereich durch branchenfremdes Know-how verstrken.

Global berdurchschnittlich zunehmender Aftersales-Markt

Insbesondere Zulieferer welche am Markt fr Verschleiteile partizipieren, knnen in den kommen-

den Jahren von berdurchschnittlichen Wachstumsraten ausgehen. Es stellt sich allerdings die Frage,

inwieweit das eigene Geschft von Nachahmerprodukten abgegrenzt werden kann. Vertriebs- und

Preisstrukturen sind die kritischen Stellpunkte.

Die erhhte Nachfrage basiert sowohl auf dem relativ hohen Alter der Fahrzeugbestnde in Nord-

amerika (ca. 11 Jahre) und Europa (ca. 9 Jahre), als auch auf dem rasanten Wachstum des Neuwagen-

geschftes der letzten Jahre in den Emerging Markets. Insbesondere in China erhhte sich der Bestand

in den letzten 6 Jahren um rund 70 Mio. Pkws mit sukzessive stark steigenden Bedarf an Ersatzteilen.

Bewertung: Der Ersatzteilemarkt, welcher in den letzten Jahren teilweise immer lngere Nutzungsdauern

der Verschleiteile verzeichnete, wird knftig vom hohen durchschnittlichen Alter des Fahrzeugbestandes in

der Triade und von dem zustzlichen Volumen in den Emerging Markets profitieren. Sofern sich die

Zulieferer bei Originalteilen ihre Marktanteile sichern knnen, drften sie von hheren Margen und

grerem Volumen profitieren.

Hohe Potenziale bei - Fahrer-Assistenzsysteme - Kommunikationssysteme - Telematik-Systeme

Treiber sind: - Untersttzung einer alternden

Bevlkerung am Steuer - Ansprche der jngeren

Fahrer an die Vernetzung im Auto

Kein Wertewandel aber neue Werte kommen hinzu Stark wachsende Volumina aber auch hohe Anforderungen an Kostendegressionen

Markt fr Verschleiteile wchst knftig berdurchschnittlich

aufgrund hohem Durchschnittsalter in der Triade und einem stark gestiegenen Bestand in den Emerging Markets

-

20 COMMERZBANK GROUP RISK MANAGEMENT

Erfolgs- und Risikofaktoren

Erfolgsfaktoren

Ein Kennzeichen erfolgreicher Zulieferer

ist die beschriebenen Trends zu erkennen und richtig zu bewerten. Insbesondere der global footprint gewinnt zunehmend an Bedeutung bzw. es sollte bereits heute ein klarer Fahrplan fr die

Produktion in den wesentlichen Mrkten bestehen (mind. NAFTA, China; Zeitraum: innerhalb ca. 2

Jahren). Erfahrenes Management sowie das Wissen ber regionale Besonderheiten sind bei Stand-

ortwahl und hoher Fluktuation Pflicht. Steigende Kosten bei Personal, Energie und Rohstoffen sind

in den Planungen zu bercksichtigen, wobei knftig ein hherer Automatisierungsgrad erforderlich

sein wird. Vor dem Kapazittsaufbau sollten auf jeden Fall entsprechende OEM-Auftrge vorliegen.

Kooperationen knnen Investitionskosten senken, Joint Venture sind i.d.R. nur dann erfolgreich,

wenn beide technologisch auf Augenhhe sind. Know-how-Transfer ist nur bedingt vermeidbar.

ist der Aufbau eines lokalen Sourcings. Allerdings ist es oft insbesondere in den BRIC-Lndern schwer geeignete Zulieferer zu finden. Schulungen, detaillierte Vorgaben, hohe Qualittsanforde-

rungen und permanente Qualittskontrollen sind unerlsslich.

ist bei japanischen, koreanischen oder bei den fhrenden chinesischen OEM gelistet zu sein. Insbesondere Toyota und Honda gelten als starke Benchmark (Qualitt, Zuverlssigkeit), die Hyun-

dai-Gruppe wchst zudem sehr stark. Die fhrenden chinesischen OEM sollten nach der erwarteten

Konsolidierung nicht nur in China, sondern auch global stark an Bedeutung gewinnen.

ist ein innovativer Entwicklungspartner der OEM zu sein, mit dem dieser frhzeitig bei neuen Modellen zusammenarbeitet. Hohe und vor allem zielgerichtete F&E-Budgets sind Alleinstellungs-

merkmale, um echte Mehrwerte fr die OEM zu generieren. Nur dann sind lukrative Vertrge mit

berdurchschnittlichen Margen zu erlangen. Innovationen knnen eine verbesserte Technologie,

Funktionalitt der Produkte (bernahme weiterer Funktionen, Wegfall Montageaufwand, usw.) so-

wie effizientere Produktionsprozesse beinhalten. Energieeffizienz, Schnelligkeit und Qualitt spielen

im Produktionsprozess eine immer grere Rolle.

ist die Fhigkeit, Ressourcen im Bereich Elektronik und Software aufzubauen, um dem Trend der immer strkeren internen und externen Vernetzung des Automobils zu entsprechen (Assistenzsys-

teme, Informationssysteme, Internetapplikationen, Telematik).

ist durchzusetzen, dass mehrere OEM sein identisches Produkt (nicht markenprgend) verwen-den. Durch geringere Entwicklungskosten bzw. economies-of-scale steigt die Wettbewerbsfhig-

keit bzw. die Marge.

ist eine gute Diversifikation ihres Geschftes. Mit mglichst breiter Kundenbasis auf verschiede-nen Kontinenten mit unterschiedlichen Auto-Segmenten (Premium-Pkw, Lkw, SUV etc.) und ver-

schiedenen Produkten, ist ein Zulieferer bei Problemen in einzelnen Bereichen wesentlich besser

aufgestellt. Auch in der Zukunft drften Premiummarken und das SUV-Segment global weiterhin

den Gesamtmarkt outperformen. Eine weltweite Fokussierung auf das core Business und die re-

gelmige berprfung der Produktpalette bzw. der Geschftsbereiche werden durch die Vernde-

rungen in der Branche immer wichtiger.

kann sein, erfolgreich in weiteren Non-Automotive Bereichen ttig zu sein. Sofern das Know-how bertragbar ist, verringert sich die Abhngigkeit vom Automobilzyklus. Allerdings werden in ande-

ren Industrien meist kostengnstigere Lsungen mit niedrigeren Qualittsanforderungen nachge-

fragt. Im Aftermarket-Bereich bestehen generell grere Umsatz- und Margenperspektiven.

ist das Erlangen wesentlicher Auftrge fr die neuen Modulbauksten bzw. fr das globale Sourcing der OEM. Um bei dem hheren Margendruck global bestehen zu knnen, sind, neben

technologischer Spitzenstellung, globale Just-in-time-Lieferungen, hchste Qualitt (wg. immer gr-

erer Volumina), lokale Produktion mit wettbewerbsfhigen Kostenstrukturen weitere wesentliche

Kriterien fr die OES.

Der globale Fuabdruck ist knftig unerlsslich

Aufbau Sourcing / Zulieferer vor Ort

Japaner, Koreaner und Chinesen als die willkommenden Kunden

Gute Margen nur durch Innovationen bei Technologie, Funktionalitt bzw. den Produktionsprozessen

Elektronik und Software-Know-how

Entwicklungskosten im Griff haben

Breite Diversifikation als klarer Vorteil Premium und SUV wachsen strker Regelmiger Check der Produkt-palette bzw. Geschftsbereiche

Erhhung der Anteile Non-Automotive sowie im Bereich Aftermarket

Bei neuen Modulbauksten Auftrge gewinnen

-

| Branchenbericht | Autozulieferer BGS 473 21

sind flexible Kostenstrukturen. Wenngleich eine hhere Fertigungstiefe teilweise aus technolo-gischer Sicht ein groer Vorteil sein kann, sollten die Kostenstrukturen auf die starken Zyklen der

Branche abgestimmt sein. Es sollte ein Break-even von 80% des aktuellen Umsatzes darstellbar sein.

Allerdings mssen die Zuliefererstrukturen auch in einem starken Aufschwung (siehe 2010/11) ent-

sprechend belastbar sein.

ist, bei einer immer greren Modellvielfalt auf tendenziell kleinere Stckzahlen je Modell sowie auf nderungen der automobilen Vorlieben, besonders in den Emerging Markets, eingestellt zu sein.

ist einen kreativen Beitrag zur CO2-Reduzierung liefern zu knnen. Nahezu alle Komponenten knnen durch Reduzierung Gewicht/Gre zur CO2-Reduktion beitragen.

ist ein umfassendes Werkstoff-Know-how zu haben. Das o.g. Gewichtsziel kann oft durch neue Werkstoffe, eine Kombination von Werkstoffen oder auch durch neue Bearbeitungsprozesse erzielt

werden. Oft fllt es z.B. einem Metaller schwer in Kunststoff zu denken, d.h., eingefahrene

Wege mssen neu berdacht werden.

ist die enge Zusammenarbeit mit Hochschulen, Fraunhofer Institut etc. Mittel- bis langfristig wer-den gut ausgebildete Arbeiter und Ingenieure einen Engpassfaktor darstellen. Bei einer zuletzt

steigenden Ingenieursquote von ca. 16% in Deutschland sowie sinkenden Studentenzahlen in

Westeuropa ist ein strategisches Mitarbeitermanagement bereits heute eine hohe Herausforderung.

Auch in den BRIC-Staaten werden Entwicklungsabteilungen, insbesondere fr das Low-cost Seg-

ment, immer wichtiger.

die Finanzierungsstrukturen auch in den Emerging Markets zu sichern. Da sich die Investitio-nen immer strker in die Wachstumsmrkte verschieben, steigt auch die Notwendigkeit diese Regi-

onen in die Konzernfinanzierung einzubeziehen.

ist ein etabliertes Risikomanagement. Auch kleine und mittlere Unternehmen mssen ein angemessenes Controlling-System implementiert haben. Risiken wie Fehlkalkulationen langfristiger

Auftrge, Abhngigkeiten von wesentlichen Kunden bzw. Zulieferern, mglicher Ausfall von

Produktionssttten sowie substantielle nderungen von relevanten Whrungsrelationen bzw.

wichtigen Rohstoffpreisen mssen permanent berwacht und gesteuert werden

Risikofaktoren

Fr die Branche insgesamt:

Signifikanter Rckgang der chinesischen Nachfrage aus wirtschaftlichen oder protektionistischen Grnden. Da China sowohl umsatz- als auch ertragsmig eine erhebliche Bedeutung erreicht hat

und fr das Wachstum insgesamt in hohem Mae beitrgt, kme es zu starken negativen Auswir-

kungen. Indirekte negative Auswirkungen auf die brigen Emerging Markets kmen hinzu.

Ein heute nicht zu erwartender, substanzieller Sprung in der Batterietechnologie htte groe Aus-wirkungen auf den Wertschpfungsanteil der auf den Verbrennungsmotor fokussierten OES.

Stark steigende Kraftstoffpreise, hohes Zinsniveau und geringer Finanzierungsspielraum der Kufer. CO2-Anforderungen werden unbezahlbar. Insbesondere im Massenmarkt ist die Bezahlbarkeit fr

effiziente Technologie fr den Kunden extrem wichtig. Fr einzelne Unternehmen:

Im Einzelfall knnen technologische Entwicklungen bestimmte Produkte berflssig machen. Dieses erfolgt allerdings meistens ber einen lngeren Zeitraum.

Sofern Unternehmen nicht global aufgestellt sind, drften knftige Auftrge fr global produzierte Modelle an die Konkurrenz gehen.

Flexible Kostenstrukturen mit angemessenem Break-even und belastbaren Zulieferern

Kleinere Stckzahlen je Modell

CO2-Reduktion durch Gewichtsreduktion sowie durch gutes Werkstoff-Know-how

Qualifizierte Mitarbeiter sowie

..Entwicklungsstandorte in den BRIC-Staaten

Lokalisierung der Finanzierungsstrukturen

Risk Management

Wegbrechen des chinesischen Marktes

Technologiesprung in der Batterietechnologie

Extrem hohe Kraftstoffpreise

Zu teuere CO2-Anforderungen

Technologische Entwicklung sowie fehlender global footprint

-

22 COMMERZBANK GROUP RISK MANAGEMENT

Politische und gesetzliche Rahmenbedingungen

CO2 Ziele in Europa

Die Europische Kommission verpflichtet die Fahrzeughersteller ab 2012 zur Einhaltung einer Obergrenze von 130g CO2/km fr in

der Europischen Union zugelassene Neuwagen. Das Ziel gilt fr 65% der Neuwagen ab 2012, bis 2015 sollen alle Neuwagen nicht

mehr als 130g CO2/km ausstoen. Bis 2021 sollen 95% aller neu zugelassen Fahrzeuge die durchschnittliche Grenze von 95g CO2/km

nicht berschreiten drfen. Dies entspricht einem Durchschnittsverbrauch von unter 4l Benzin oder 3,5l Diesel. Ab 2021 gilt der

Wert fr die gesamte Fahrzeugflotte der Hersteller, wobei zwischen 2020 und 2022 die Anrechnung von sogenannten Supercredits

von besonders verbrauchsarmen Fahrzeugen mglich ist.

CO2-basierte Kfz-Steuer in Deutschland

Die Hhe der Kfz-Steuer wird seit Juli 2009 nicht mehr nur abhngig vom Hubraum, sondern vor allem abhngig vom CO2-Aussto

festgesetzt. Fr Neufahrzeuge gilt unter anderem ein gestaffelter CO2-Steuerfreibetrag in Hhe von 120 g/km in den Jahren 2009 bis

2011; 110 g/km in den Jahren 2012 und 2013 und 95 g/km ab 2014.

Euro-Norm

Die Euro-Abgasnorm legt Grenzwerte fr den Schadstoffaussto (z.B. Kohlenmonoxid, Stickstoffoxiden, Kohlenwasserstoffen und

Rupartikel) von Kfz fest. Seit Mitte 2009 mssen europaweit alle Neuwagen die Euro-5-Norm erfllen. Fr Pkw erfolgt die

Umstellung auf die Euro-6-Norm am 1. September 2014, fr Lkw gilt die Norm bereits jetzt.

GVO (Gruppenfreistellungsverordnung)

Sie regelt, welche Absprachen Hersteller und Hndler beim Verkauf von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen innerhalb der EU

miteinander treffen drfen. Die Regelung garantiert, dass der Ersatzteilvertrieb des Zulieferers nicht (wie vor ihrem Inkrafttreten im

Oktober 2003) ber den Hersteller, sondern direkt an Vertragswerksttten und freie Teilehndler erfolgen kann.

Die im Jahr 2010 erfolgte Aktualisierung der Regelung fr den Teilbereich "Anschlussmrkte" legt fest, dass Werksttten und

Endverbraucher nach wie vor Ersatzteile aus alternativen Quellen nmlich direkt vom Zulieferer der Originalteile auf dem

Erstausrstermarkt beziehen knnen. Den Hersteller des Zulieferteils knnen sie dabei direkt durch das aufgedruckte

Markenzeichen identifizieren. Die neue Regelung war zunchst bis Mai 2013 gltig. Danach erfolgte der bergang durch die

allgemeine GVO fr Vertikalvereinbarungen (VO 330/2010, Vertikal-GVO), die die Kernpunkte der vorherigen Regelungen

festschreibt.

-

| Branchenbericht | Autozulieferer BGS 473 23

Glossar

Fachbegriffe und Abkrzungen

CKD (Completely Knocked Down)

Bezeichnet Baustze, die die OEM in Ziellndern ausfhren und zu

kompletten Fahrzeuge zusammenbauen. Grnde sind die in neuen

Mrkten anfnglichen geringen Stckzahlen und die Vermeidung von

Einfuhrzllen.

Tier-1-, Tier-2-, Tier-3-Zulieferer

Zulieferer werden dadurch unterschieden, wie nahe sie in der

Zulieferkette bei den Herstellern stehen. Tier-One-Unternehmen

liefern direkt an den Hersteller. In der Regel handelt es sich um ganze

Fahrzeugmodule oder Systeme. Tier-Two-Unternehmen hingegen

beliefern Tier-One-Zulieferer. Hufig handelt es sich dabei um

Komponenten. Tier-Three-Zulieferer stehen in der Zulieferkette am

weitesten weg vom Hersteller und liefern vorwiegend Standardteile.

Innovationen und Trends

Exterior

Gewichtsreduzierung:

Einsatz von hoch- und hchstfesten Sthlen, Leichtmetallen (z.B. Aluminium) und faserverstrkten Kunststoffen in Karosseriebau-

teilen

Neue Karosseriekonzepte (Spaceframebauweise, Kunststoff-Monocoques)

Sicherheit: Vorderwagenstruktur mit integriertem Fugngerschutz LED in Rcklichtern zur Verkrzung der Ansprechzeichen optimierte Lichtausbeute durch LED im Front-Licht, bessere

Ausleuchtung und einfacher Darstellung verschiedener Beleuch-

tungsszenarien

Verbreitung von Rckfahrkameras

Interior

Vernetzung:

Zunehmende Integration von Consumer Electronic (z.B. USB/iPod Schnittstellen, Rear Seat Entertainment) und umfas-

sender Bedienkonzepte und Fahrer-Fahrzeug-Schnittstellen

(HMI=Human-Machine-Interaction)

Herstellerseitige Integration von tragbaren Navigationsgerten und der Navigationsfunktion in Mobiltelefone

Komfortsteigerung:

System zum autonomen Einparken Steigende Bedeutung von Design und Qualitt: Verwendung

hochwertiger Materialien

Flexible Fahrzeuginnenrume (verschiebbare Rcksitzbank; Verstau- und Befestigungslsungen im Laderaum)

Verbesserung Sicherheit:

Zunehmende Verbreitung von radar- und kamerabasie-renden Fahrerassistenzsystemen (z.B. Nachtsichtgerte,

Toter-Winkel-Detektor, Spurhalte Assistent, adaptiver

Tempomat)

Powertrain

Elektrischer Antrieb: