Die phylogenetische Stellung des Neandertalers

-

Upload

winfried-henke -

Category

Documents

-

view

214 -

download

2

Transcript of Die phylogenetische Stellung des Neandertalers

Die phylogenetische Stellung des Neandertalers

Winfried Henke und Hartmut Rothe

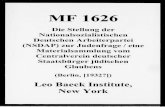

Abb. 1. Die Schiidel des Neandertalers La Ferrassie 1 (links) sowie des Jungpalaolithikers Cro-Magnon 1 (rechts) in Frontalansicht.

eit der Entdeckung der Neandertaler- S Fossilien aus der Kleinen Feldhofer Grotte (Mettmann bei Diisseldorf) ist die Diskussion um die Klassifikation" und sy- stematische Stellung dieser Menschenform nicht abgerissen. Noch heute zahlt das Neandertaler-Problem, welches mit den Hypothesen iiber die Entstehung des ana- tomisch-modernen Menschen unlosbar ver- kniipft ist, zu den kontroversesten Fragen der Palaoanthropologie.

Trend zur Dehumanisierung

Trotz innovativcr Forschungsansatzc ist cs bislang nicht gelungen, die phylogenetische" Stellung der Neandertaler zweifclsfrei zu klarcn [I, 4, 5, 12-14, 161. Mit wcchsclndcn Argumenten wurden sie zunachst als potenti-

elle Vorfahren des modernen Homo sapiens diskrcditicrt (Abbildung 1). Auch heute noch wird der Neandertalcr von viclcn als tumbes, einfaltiges und nur zu geringcn kulturcllen Leistungcn bcfahigtes Wesen angesehen, das noch keine Symbolsprachc hatte; er galt als Wildbeuter, der noch keine gezicltc Jagd aus- ubte, da er beispielsweise dic Wechscl der Bcutcticrc nicht vorauszuberechnen oder die notwendige Ausstattung mit Jagdgeraten zu planen vermochte. Biswcilen wcrdcn auch scinc mentalen und feinmanipulatorischcn Fahigkcitcn zur Hcrstellung von anspruchs- vollen Werkzeugen und Gcraten sowic seine Bcfahigung zur Partner- und Familienbin- dung bestritten. Auch die Funktion und Be- deutung des vom Neandertaler praktizicrten Kannibalismus, der als starkstes Argument fur dessen Primitivitat angcfuhrt wird, sind

Biologic in unserer Zeit / 29. Jahrg. 1999 / Nu. 6 0 WILEY-VCH Verlag GmbH, 69469 Weinheim, 1999 0041-205X/99/0611-0320 $17.50 t .50/0

aufgrund verglcichcnd-cthnologischcr Bc- funde keineswegs eindeutig, so dafi Kritiker dieser extrcmcn Anschauungen von cincm ,,Trend zur Dehumanisicrung" sprcchcn L4, 81.

Waren Neandertaler humane Wesen?

Der abwcrtcndcn Einschatzung stchcn abcr Befunde gegenuber, wonach der Neanderta- Icr iibcr eine komplexe Technologic, schr aus- gepragtc plancrischc Pahigkeiten und iibcr Syrnbolik sowie Kunst vcrfugtc. Ilcsgleichen solltc dcr Kannibalismus des Ncandcrtalcrs differenziert und nicht klischeehaft intcrprc- tiert werden, denn das lndividuum aus dcr Klcincn Feldhofer Grotte wurdc bcispicls- weise in entflcischtcm Zustand nicdergelegt,

Die phylogenetische Stellung des Neandertalers 321

Abb. 2. Karte der Verbreitung der Neandertaler unter Beriicksichtigung wichtiger Fundorte. Die in Klammern gesetzten Fundplatze gchiiren ZLI friihen, in der taxonomischen Zuordnung umstrittenen Fossilien.

wobci die Absichtcn rituclle Anthropophagic (Mcnschcnfresscrtum), Lcichciizcrstuckelung odcr Wicdergaiigcrfurcht gcwcscn scin kiinn- ten. 1111 Zusamnicnhang mit Endokannibalis- md lasscn sich sogar frcundschaftliche, lie- bcvollc Gefiihlc als Motiv annehmen, das hcilit, die Indikatorcn fur Kannibalismus bc- rcchtigcn kcincswcgs dazu, auf ciii inhuma- ncs Vcrlialten zu sclilieikn odcr gar ausge- pragte Priinitivitat xu untcrstcllcn. Da dcr Ncandcrtalcr offcnbar seine verletzten Art- gcnossen pflegte und Tote bcstattete, war cr nach cthischcn Gcsichtspunktcn betrachtet zweifclsohnc cin liumanes Wesen.

L>cr abrupte Ubcrgang von dcr mittcl- zur jungpaliolithischcn Kulturstufc ist oft als Ar- gument fur den radikalcn Wandel in den psy- chischen Fahigkeiten und dcr neuronalen Ausstattung diescr Hornininen':. angcfuhrt wordcn. Dicscr Auffassuiig wurde aber der 'Crugschlufi zugrunde licgen, dafi dcr Aus- druck von Kultur und die Fahigkeit zur Ent- faltung von Kultur idcntisch scien. Es bestiin- dc in diesem Kontext der fatalc Irrtum, bei- spiclswcisc aufgrund dcs Vorhandcnscins odcr Fchlens von Felszeichnungen, einer Ho-

mininen-Gruppe einen menschlichen Status zuzucrkcnnen odcr abcr abzusprcchen. Wir solltcn also schr vorsichtig mit cincr dcrarti- gen Bewcrtung unscrcs Qucllenmatcrials um- gehen. Um es nochmals zu betonen, das fas- zinicrcndc Kulturschaffcn dcr Jungpalaolithi- kcr wird hicr nicht abgcwcrtct odcr gar iibcr- schen, um die Kluft zwischen dem Neander- taler und dem anatomisch-modcrnen Mcn- schen des Jungpalaolithikuins':. zu negieren, sondern es wird nur davor gewarnt, kultur- rassistischc Anschauungcn zu pcrpctuicrcn.

Morphologische Kennzeichen

Das mchr als 300 Skclcttindividucn umfas- sende neanderthalide Fundmaterial (Verbrei- tungskarte siehe Abbildung 2) lafit trotz dcutlichcr rcgionalcr Populationsuntcrschic- dc cine allen Fundcn gcmeinsamc Merk- malskonfiguration erkennen (Abbildungen 3 und 4). Evolutionsmorphologischc Erklarun- gen fur die sehr auffalligen Unterschiede ge- genubcr den Vorlaufern sowie den zeit- gleichcn und jungcrcn Hornininen finden sich irn funktionalen, entwicklungsbiologischen und biokulturellen Kontext [2,4, 14, 181.

,, Spitzgesichtigkeit "

Langc k i t galt das groflc vorspringendc Mit- tclgesicht dcr Ncandcrtaler als Kaltcadaptati- on. Der Coonschen Hypothcsc zufolge sol1 das kalteinpfindliche Gehirn wegcn dicscr ,,Spitzgcsichtigkcit" wciter von den Nascn- hiihlen entfernt scin, damit das groflerc Volu- men des Nasenraunies besscre Miiglichkeitcn zum Vorwarmen dcr cingcatmctcn Luft bie- tet. Diese Erklarung wird heute sehr kritisch bcurtcilt, da dic alternative Hypothese, wo- nach die grofie Neandertalernasc dazu dicnte, die Verteilung dcr Korperwarme in Phascn crhohtcr Aktivitat xu crlcichtcrn, eincn hohc- ren Erklarungswert bcsitzt.

Die ,,Zahne-als-Werkzcug-Hypothese" sielit in dcr Nasenkonstruktion dcr Neandertaler dagegen cine Folge dcs starkcn, nicht in1 Ernahrungszusammenhang stehenden, para- und nichtmastikatorischcn (nicht den Kauakt betreffenden) Einsatzes der Frontzahnc. Demnach wurden die Zahnc nicht iiur zum Bcifien und Kaucn gcnutzt, sondcrn zum Festhalten von Gegenstanden und zum Bcar- bciten von Ticrfcllcn. Makro- und mikro-

Biologie in unserer Zeit / 29. Jahrg. 1999 / Nr. 6

322 Pulaoanthropologie

morphologischc Analysen bclcgen, dai3 das Gcbi8 als einc Art Schraubstock odcr Zange dientc. Ebenso korrcliercn die haufig patho- logisch vcrandertcn Kicfergelcnke und die Gcsichtskoiistruktion (verstarkter Alveolar- bogcn sowic die mcdialcn und lateralen Ge- sichtspfciler) mit eincm hdhcrcn Bcanspru- chungsgrad. Das trifft auch fur dcn Uber- augcnwulst (Torus supraorbitalis) zu, dcr die liohcn Kaudruckc abfangt. Dic Funktions- inorphologie dcs Ncandertalcrschadcls ist bislang nicht vollstandig gcklart, jedoch lasseii coinputcrtomographisch gestutzte 3D- Analysen in nahcr Zukunft wcitere Auf- schlussc crwartcn.

Grope Hirnschadelkupuzitat

Die groik Hirnschadelkapazitat der Ncan- dcrtalcr findet moglichcrweisc in der gestei- gcrtcii metabolischen Erfordernis griifierer Gehirne in kaltercn Klimaten einc Erklarung, dcnn sowohl die noch in cinem Hochglazial lebcnden Jungpalaolithikcr als auch die in der Arktis wohnendcri Inuit weiscn extrem groi3c Gchirnc auf.

Robcrt Martin interprctiert die gegcnuber dcm Ncandcrtaler vcrgleichsweise geringcre Hirnschidelkapazitat des rczentcn Menschen damit, dafi die Abnahme der Hi rngrok die Folge ciner Vcrringerung dcs mutterlichcn Investments, etwa durch Verkurzung der Stillzeit odcr durch fruhcres Entwohncn, sein konnte 151.

Kurze Gliedrnaflen und Knochenverdickungen

IXc postkranialcn (Kranium=Schadel) Mcrk- malsauspragungen dcr Ncandertaler (Abbil- dung 4) sprechen fur cine erhohte Robusti- zitat sowie speziellc Manipulationsfahigkeit und Kalteanpassungen. Allen beschrieb be- reits 1877 fur Saugctiere vcrkurzte distale Gliedinakn als Kalteanpassung, eine Regel, die auch fur dic klassischen Neandertaler Gultigkeit hat.

Schwicriger ist dagcgen die enorme Kno- chendicke zu erklaren, die den Neandcrtalern habitue11 cine groaerc Starkc verlich. Dic Entwicklung, Erhaltung und Bewegung cines dcrart massivcn und muskul6sen Korpcrs ist energetisch sehr aufwcndig, was fur Jigcr- und Sammlerpopulationen insofcrn von be- sondercr Bedcutung ist, als sie sich haufig am Existcnzminimum bewcgen. Es ist anzunch- men, dafi die Robustizitat ein uberlebensnot-

4

Biologie in unserer Zeit / 29. Jahrg. 1999 / Nr. 6

Die phylogenetische Stellung des Neandertalers 323

Abb. 3. Vernetztes Diagramm zur Kenn- zeichnung der typischen morphologischen Merkmale des Neandertalers im Vergleich mit denen des anatomisch-modernen Homo sapiens [5].

Abb. 4. Morphologische Kennzeichen des Neandertaler-Schadels La Ferrassic 1; zum Vergleich der fruhe anatomisch-rnoderne H. supiens von Skhul V [5].

wcndigcs Kennzcichen dieser Hornininen war. Churchill (1998) vcrmutct, dafi in dern rclativcn Isolat zwischcii alpincm und konti- ncntalcm Eisschild Gendrift zur Herausbil- dung dcr spczicllcn Mcrkmalsmustcr gcfuhrt habcn kijnntc, die auch als endokrinc Effekte von Wachstumshormoncn und Sterniden in- tcrprcticrt wcrdcii [2]. Dcr raschc Abbau dic- scr Merkmale wahrend des Ubergangs vom Mittel-'" Zuni Jungpalaolithikum stand offen- bar im Zusammcnhang mit Vcrandcrungcn, die lrtirpcrlichc Starkc nicht mehr als

ruckenseiti e, laterale Furche auf dem Sctulterblatt als lndikator fur starke Muskelanheftungen

langes Schlusselbein, enge Schultergelenkgrube Res Ellbogengelenk lativ kurze, gebogene Speiche

osterior verlagerte Kniegelenk- ache des Schienbeins

relativ kurzes Schien- und Wadenbein

massives Sprunggelenk breite und kraftige Zehen

primarcti Faktor furs Ubcrlcben und crfolg- rciche Kcproduktion notwendig machten.

Abb. 5. Typische Kennzeichen des Neandertaler-Skeletts (erganzt nach [2] ; Skizze von Stephen Nash).

Art oder Unterart?

IXc Andcrsartigkcit dcs Ncandcrtalcrs wirft die Fragc auf, ob cr cine eigenc Art (Homo neunderthalensis) reprasentiert oder nur als U ntcrart (Homo sapiens neanderthalensis) zu ltlassifizicren ist. Die nachstehend diskutier- ten phylogeiietischen Hypothescn unter- scheidcn sich im wesentlichen darin, dafl eini- gc Anthropologen die morphologischen Dif- fcrcnzcn zwischcn dcm Neandertaler und dcm anatomisch-moderneii Menschen als so grundsatzkh crachten, dal3 sie cine Ablei- tung dcr jungpalaolithischcn Merkmalskom- plcxc aus der Ncandertaler-Morphologie fur unnioglich haltcn, wahrcnd andcrcn cin gra- dueller Formenwandel durchaus denkbar er- schcint [I, 4, 13, 181.

Multiregionale Entwicklung?

Uas multiregionalc Evolutionsmodell" (Ab- bildung 5) hat scincn Ursprung in dcr gradualistiscli-anagenetischen'~ Theorie von Franz Weidenreich zur Entstehung des mo- dcrnen Menschcn. Es nimmt an, dafl dic Ent- wicklungslinien aller modernen Bevolkerun- gcn his zu dem Zcitpunkt zuruckreichen, als dcr Mensch crstrnals Afrika vcrlicfl und die ubrigc Alte Welt besiedelte. Homo sapiens laflt sich dieser Hypothese zufolge auf ein dichtcs Nctz von Abstammungslinicn flui3 moglich war (Pfeile; n. [4], umgezeichnet).

Abb. 6. Multiregionales Entwicklungsmodell. Die in verschiedenen Regionen der Alten Welt geborgenen Homininen-Fossilien (Fundbezeichnungen in den Kasten) des fi-uhen bis spaten Pleistozan belegen eine regionale Kontinuitat der Entwicklung von Hornininen des H. erectus- bzw. H. heidelbergensis (Europa)-Niveaus zum anatomisch-modernen Men- schen. Zwischen den regionalen Populationen bestanden Wanderungskanale, so dai3 Gen-

Biologie in zlnserer Zeit / 29. Jahrg. 1999 / Nr. 6

324 Palaoanthropologie

zuruckfuhrcn, die regional uiid zeitlich vari- icrten (Abbildung 6) . Die Bcvolkerungsun- tcrschicdc wurdcn trot% Migration und Gen- flufi scit der fruhestcn Besiedlung Asiens und Europas aufrcchtcrhaltcn, ohnc dafi wcitcrc St-'c"iationscrcignissc'~ stattfandcn [I, 4, 5, 9-11, 15, 181.

Die allgcincinc Aussagc der heutigen Multi- rcgionalistcn sei deshalb init den Wortcn von Milford Wolpoff nochmals plastisch und populistisch vcrdcutlicht: ,,Multircgional cnt- wickclt sich cin Wcllcnmustcr, wcnn mchrcrc Pcrsoncn irn selbcn Bccken in versehiedelien Ecken schwiinmcn; zwar bcwahren die Wcl- Icn, die jcdcr macht, cine gcwissc Charaktcri- stik, doc11 bccinflusscn sie eiiiander auch ein wcnig (dic Wcllcn warcn dic zwischcn den Populationen ausgctauschtcn Gene). Dagc- gcn entsprache der Eva-Thcorie, dafl ein ncu- cr Badcgast mit solchcr Wucht ins Bcckcn spring, dat3 allc andcrcn Schwiminer unter- gclicn. Einc dcr bcidcn Auffassungen muiS falsch scin" 1121.

Afrika, die Herkunft des H. sapiens? Die Vcrtrctcr dcr ,,Out-of-Africa-Modellc" [ 1, 131 nchmcn Afrika ebenfalls als ,,Wiege dcs modcrucn Mcnschcn" an, vcrtrctcn jc- doch cinc cntschicdcn spatcrc Ehtstehung. Vor ctwa 150 000 Jahrcn sollcn H. sapiens- Populationen sukzessiv nach Asicn und spa- tcr auch nach Europa gclangt scin, wo sic allc archaischcn Bcvdkcrungcn vcrdrangtcn. Wihrcnd dic cinc ,,Out-of-Africa-Hypothe- sc" (Afro-europaischc-Sapierzs-Hypothcsc) cinc Vcrnmischung von Ncandcrtalcr- und anatoinisch-modcrncn Populationen aus- drucklich zulafit, schliefit dic anderc (Rcccnt- African-Origiii-Modell) cine Hybridisierung grundsatzlich aus, das heifit, die Vcrdrangung mug vollstandig erfolgt scin. Dcmnacli warcn dcr Ncandcrtalcr cbcnso wie allc andereii ar- chaischcn Populationen andcrcr Rcgioncn nachkommcnlos ausgcstorbcn (Abbildungcn 6 und 7).

Molekularbiologische Untersuchungen

Llic Hypothcsc, dafi H. supiens durch einen schr spaten Speziationsproz,cfl in Afrika ent- stand und dann sukzcssiv die andereii Erd- tcilc bcsiedclte, fand in den achtziger Jahren uncrwartetc Unterstutzung durch Molcku- larbiologcn, dic durch vcrglcichende Unter- suchungen an rezeiiteii Bevdlrcrungcn sowic

Biologie in unserer Zeit / 29. Jahrg. 1999 / Nr. 6

Abb. 7. ,,Out-of-Africa-Modell" (Verdrangungsmodell (modifiziert aus [5]).

Europa 1 Aftika 1 Asien Alter (Miliionen Jahre)

Abb. 8. Stammbaummodell init vier Speziationsereignissen wahrend der letzten zwei Mil- lionen Jahre (modifiziert nach IS]).

Die phylogenetische Stellung d e s Neandertalers 325

durch erst jiingst crfolgtc aDNA (altc DNA)- Analyscn an Fossilicn innovative Aasatze und ncuartigc Bcfundc in die Diskussion ein- brachtcn 17, 10, 171. Basenscquenzaiialyscn an dcr D N A afrilranisclicr und auiler-afrika- nischcr Bcviilkcrungcn crlaubcn die Rckon- struktion cines S7,cnarios, wonach eiiie Auf- spaltung zwisclicn dcii afriltanischcn und curasisclicn Populationcn crfolgt scin soll. Allc nicht afrikanisclicii Bcvdkcrungcn staininen danach voii cincr klcincn afrikani- schcii Grundcrpopulation ab. Diescs Er- gcbnis ist konform mit Intcrprctationcn dcs 1:ossilrcports durch die Vcrtretcr dcr Out-of- Africa-Modclle.

Eva oder lucky mother - die Urmutter?

Vcrglcichccid-populationsgenctiselic Untcr- suchungcn an matcrnalcr mitochondrialcr I)NA (nitDNA) rczentcr Bcvolkcrungcn al- lcr Koiitincntc gcheii Hinwcise auf cine gc- nicinsatiic afrikanische Urahnin. Dic Vcrtrc- tcr dcs Modclls cincs rczcnten afrikaiiischen Ursprungs dcr hcutigcn Mcnschheit schcn sich durcli dicsc DNA-Bcfundc in ihrcr Fos- siliutcrprctation cindrucksvoll bestatigt. Das gilt uni so mchr, als die Untcrsuchungcn dcr miittcrlichcn nitDNA auch Aussagcn iibcr die Zcitdaucr dcs Migrations- uiid Vcrdran- gungsprozcsses auf dcr Basis dcr ,,Molckula- rcn Uhr" (siclic Kastcn) crlaubcn s o h . Gcinal3 dicscr Ergcbnissc habc einc gemein- saiiic Vorfahrin allcr iibcrlcbcndcn intDNA- Typcn - Eva odcr die lucky molher, wic die Urmuttcr dcr hcutigen Meiischhcit bald gc- tauft wurdc - voi- ctwa 200 000 Jahren gclcbt. L)a die Gcnctiltcr auch noch zwingcndc Ar- gunicntc dafiir sahcn, daiS die archaischcn Vcrtretcr dcr Gattung Homo keine uberlc- bcndcn mtDNA-Linicn zum Gcnpool von H. supiens hcistcucrtcn, pladierten sie fur cine vollstandigc Vcrdrangung. I h m i t hatte also auch Itcin Genflufl zwischeii dcm Ncandcrta- ler und den inodcrncn M e n s c h bestandcn. L)ic Aussagc ,,Wir sind allc Afrikaner" kcnii- zciclniet wohl am bcstcn die populare Bot- schaft, die mit den allcrdings nicht unumstrit- tcncn wisscnschaftlichcn Daten der Molcku- larbiologcn vcrbundcn ist [8].

Untersuchung fossiler DNA

1)ic Iwlicrung von aDNA aus dcm Obcr- armknoLhcn de5 Neandertalcrs aus dcr Klcincn kldhofcr Grotte hat die Diskus- \ion ubci die Vcrwandtschaft plcistozancr Honiinincn crncut cntfacht [7]. Der rckon-

struicrte mtDNA-Strang zcigtc in1 Mittel ge- gcniibcr dem entsprechendcn Gcnabschnitt moderncr Mcnschcn auf 27 Positioncn Diffc- rcnzen. Dagcgcn untcrschcidcn sich rezciitc Populationcn unabhangig voii ihrcr gcogra- phischen Hcrkuiift ini Mittel in acht Bascn- paarcn. Das Alter des gemcinsamcn Vorfali- rcii von Ncandcrtalcr- uiid inodcrncr Homo sapiens-mtDNA wurdc vicrmal hohcr gc- schitzt als das dcs gcmcinsamen Vorfahrcn dcr nitDNA rezcnter Menschcn. Dicser Be- fund l a k vcrmuten, dafl dic Ncandertaler ausstarbcn, ohnc zur mtDNA dcs modcrncn Mcnschcn bcigctragcn zu haben. Damit ist abcr nach cigenem Bekundcn dcr untersu- cheiidcn Wisscnschaftlcr iiicht ausgcschlos- scn, dat3 die Ncandcrtalcr andcre Gene zum Ccnpool rczcntcr Populationen bcigcstcuert haben. Somit ist cine gcncrelle Aussagc iibcr die phylogenetische Stellung dcr Neanderta- ler aufgrund dcr bishcr vorliegendcn aDNA- Datcn nicht nioglich. nail die laiige erschntcn aDNA-Befunde nicht das Endc der Kontro- vcrsc ,,Kontinuitat':. versus Vcrdrangung" bc- dcutctcn, ist nicht nur durch die Fordcrung nach Bcstatigung der palaogenctischcn Ilatcn zu erklarcii, sondcrn auch dadurch, dafl die ni tDNA-Analysen an rczcntcn Bcvolkerun- gen als wichtigc Stiitze des ,,Rcccnt-African- Origin-Modells" scit Bcginn dcr 90er Jahrc zunchmcnd kritischer beurtcilt wcrdcn.

Noch keine Losung durch DNA-Analysen

Obwohl inan vcrsuclit ist, besondcrs auf- grund dcr molekularcn Bcfundc, einen rezcii- tcn afrikanischcn Ursprung dcs modernen Mcnschcn ZLI favorisiercn, ist cs angcratcn, iibcr miigliche Altcrnativcn nachzudenkcn. Die Tatsache, dafl die genctischcn Resultatc Ubercinstimmungcn mit dem Modcll cincs rczcntcn afrikanischen Ursprungs nahelegen, spricht nicht zwangslaufig fur ihrc Giiltig- keit, es sci dcnn, cs lict3c sich unzweifclhaft nachwcisen, dail dicselben Ergcbnisse dcm multircgionalcn Modell widersprcchcn. Mit der Viclzahl dcr vcrfiigbaren molekulargcnc- tischen Daten ist das gradualistische Modcll abcr durchaus koinpatibcl IS, 101.

Die genctischcn Datcn ermtiglichen offcnbar nur wenige direktc Schluflfolgerungen hin- sichtlich der Phylogenie, konnen uns hingc- gen sehr vie1 ubcr vor- und fruhgeschichtliche demographische Prozcsse sagen (Abbil- dung 8). Die Diskussionen ubcr dcn Einflufl der Populationsgroflcn, der Bevolkerungs- cngpassc (Flaschenhalsc" oder bottlenecks)

und -expansionen, dcr gccignetsten gcncti- schcn Markcr, der grundsatzlichcn Aussagc- ltraft der mtDNA-Ilaten sowic dcr Algoritli- men unserer Computcrsimulationcri uncl vicler andcrer Fragen wird auf dicsein inno- vativen intcrdisziplinaren Fcld von Molc- kulargcnctik, Palaopopulationsgcnetilt'~. u n d Geninformatik intensiv gcfuhrt 191. Bczieht man die Evolutionsgcographic und I>cmo- graphic zur Erlrlarung dcs Ursprungs dcs modcrncn Menschcn cin, so ist der Sclilu& dat3 die Ncandcrtalcr- und die zum modcrncn Menschen fuhrcndc Linic cincn lctztcn gc- meinsamen Vorfahrcn in ciiicr afrikanischen Population hattcn, die zwisclicn 350 000 und 250 000 Jahrcn vor der hcutigcn Zcit lcbtc, nahclicgend. Damit ware d i e Trcnnung dcr Neandcrtalcr- und sapiens-Linicn dcutlich junger anzusctzcn, als aufgrund dcr al>NA- Bcfundc crschlossen wurdc (690 000-550 000 Jahre) 18, 91. Die Diskrcpanz bczuglich dcr Annahme des Vcrzwcigungszeitpunktcs dic- scr Stainmlinicn vcrdcutlicht die Notwcndig- kcit wciterer Untcrsuchungen.

EntwicklungsprozeB des Neandertalers

Ein L,eben in Isolation?

Trotz dcs ungcklartcn Artstatus des Ncan- dertalers sind die Anthropologcn davon iibcrzcugt, dafl cs sich um cine Mcnschcn- form handclt, d i e sich in cincni langcn hit-

wicklungsprozcfi i n wcitgchcndcr - odcr so- gar ganzlichcr - Lsolation an den curopai- schcn Lebensraum und dcsscn spczifischc Bedingungcn im oheren Plcistozan" angepai3t hattc (Abbildung 10). Die Cbcr mchr als 60 000 Jahre wahrcndc zcitlichc Kocxistcnz von Ncandcrtalern (Tabun, Amud, Kcbara) und fast modcrncn H. sapiens-Populationcn (Skhul, Qafzch) im Nahcn Ostcn und die erst sehr spat, das hciilt, vor ctwa 40 000 Jahren cinsctacnde und mchrcrc Jahrtauscndc dau- ernde Abliisung dcr Neandcrtalcr durch die Jungpalaolithikcr in Europa wcrfcn zahlrci- che Problerne auf [4, 5, 14, 161.

Begegnung in der. Levante

Ungeklart ist bcispiclswcisc, ob in der Ixvan- te (Lander um das iistliche Mittclmcer) ein nachbarschaftlichcs Ncbcncinandcr prak- tizicrt wurde oder abcr nur cine zcitlicb altcrnicrcndc Bcsicdlung dcrsclhcn Gcbicte erfolgte. Als wahrschcinlichste Hypothcsc nimmt man derzeit an, dat3 die Ncandcrtalcr des Nahen Ostcns infolgc wechselndcr Vcr-

Biologie in unserer Zeat / 2% /ahTg. 1999 / Nr. 6

326 Palaoanthropologie

glctschcrungen Europas und den damit ver- bundcncn Einengungcn ihrcs Lebensraumcs alhnahlich in das Levantegcbict vorruckten, wo sic vermutlich mit den afrikanischcn Aus- wandcrcrn zusammentrafcn. Dabei stellt sich sogleich die Pragc, wie diesc Bcgcgnung ver- lief, ob irn Sinnc eincr dcmischen Diffusion':, bei der das Erbgut der Mcnschcn, die entlang dcs Verbreitungswcges lebten, allmahlich ausgctauscht wurdc, odcr aber mit raschcr Landnahme und Vcrdrangung. Ubcr das Szcnario konnen wir nur spekulieren, aber cs vcrwundcrt schr, daQ bcide Populationen einc ahnliche Lebcnswcise hatten: Sic nutzten das Pcucr, besailen dic Levallois-Moust~rien- Kultur'" und bestattctcn bcwuBt ihre Totcn. Die mittclpalaolithischen Homininen hatten also alle Voraussctzungen fur einc spczifisch mcnschlichc Lebenswcisc, aber das Tempo dcr Innovationcn war unerklarlich langsam. Wic sah die kulturcllc Revolution, die zum tcchnologischcn Durchbruch vor ungefahr 40 000 Jahrcn fuhrtc, aus? Hat dic Koexistenz dcr archaischcn und modernen Populationen in Rcgionen dcs Nahcn Ostens zur Akkultu- ration" des Neandcrtalcrs gefuhrt? Fragcn, die bislang ungcliist sind.

Koexistenz rnit H. sapiens auch in Spanien?

Auch in Europa sprcchen die jiiiigstcn Bcfun- dc fur cine zeitweisc, wcnn auch entschicdcn kiirzcrc Ubcrlappung der Neandcrtaler- und

sapiens-Populationen. Jungste, auf 27 000 Jahre datiertc Fossilien des Neandertalers stammen aus dcr Zafarraya-Hohle in Siid- spanicn. Der Nachwcis von nahczu 40000 Jahre alten jungpalaolithischen Steingeraten in Europa macht die Koexistenz von Nean- dertalcrn und Jungpalaolithikern wahrschein- lich, obwohl bislang noch kcine Skelettrcste von dcrart alten Jungpalaolithikern geborgen wurden. Das lange Ubcrleben der Neander- taler in Westeuropa wird dadurch erklart, dai3 die letzten Neandertaler und die ersten anato- niisch-modcrncn H. sapiens-Populationen so untcrschiedliche okologische und okonomi- sche Nischen': bildetcn, dai3 geringc Konkur- renz in demographischcr oder okologischer Hinsicht gegcbcn war. Sofern Konkurrcnz zwischcn Neandertalcrn und dcm moder- nen H. sapiens bestanden hat, ist anzunch- incn, daB die Neandertaler iiber Generatio- nen hinwcg grundsatzlich konkurrcnzfahig waren.

Grunde fur das Aussterben

Ksiegesische Auseinandersetzungen

Die Fundassoziation von ChBtelpcrronien- Steingeratcn':, also den altcsten jungpalao- lithischen archaologischen Dokumenten, mit einem ctwa 36 000-33 000 Jahre alten Nean- dertaler-Schadcl von St.-C&aire (Frankrcich) bclcgt, dafi die Ncandertaler offenbar in der

Abb. 9. Schematische Darstellung der Beziehungen zwischen dem Neandertaler und dem anatomisch-modernen Menschen aufgrund karyologischer und molekularbiologischer Befunde (modifiziert nach [9]).

Lage waren, sich alle grundlegendcn Tcchno- logien anzueignen, die im allgemcincn als Kennzeichen moderner Bevolkerungen ge- wertet werden. Damit stellt sich die Fragc, wo der entscheidende Untcrschied zwischen den Neandertalern und den Jungpalaolithi- kern lag, der zum Aussterben der archaischcn Menschen fiihrte beziehungswcise - graduali- stisch betrachtet - in der Transitionsphase zum Jungpalaolithikum den Abbau der fur Ncandertalcr typischen Merkmalsmuster eiii- leitctc. Die popularwissenschaftlichcn Szena- ricn vom Verschwinden dcr Neandcrtaler sind historisch gepragt durch brutale Ausrot- tungsphantasien, die von der ,,Supcrioritat" der modernen Einwandcrcr gegeniibcr den technologisch und intellektucll unterlcgcncn archaischen Bcvolkerungcn ausgchcn. Da dic Archaologie keinc Quellcn kcnnt, die von kriegerischcn Auseinandersetzungcn zwi- schen Immigranten und Autochthonen" zeugt, sollte man trotz der historischen Ori- entierung an dem ethnozidalen Vcrhalten dcr Europaer in dcr Phase dcr Erobcrung frem- dcr Kontinentc mit martialischen Vorstcllun- gen zuruckhaltend sein, jedoch ist ein drama- tisches Sz,enario nicht unbcdingt auszu- schliekn.

Epidemien

Wie epidemiologische Befundc an den Fcucr- landern, den Inuit odcr gegenwartig an den Yanomami (Indianerethnic im tropischcn Sudamerika bis sudliches Venezucla) belcgcn, kann mangelnde Immunitat gegeniibcr infek- tiosen Erkrankungen gcrade in cndogamen (Endogamie - Heiratsordnung, nach dcr nur innerhalb einer bcstimmten Gruppe eines Stammes oder Volkes gcheiratet wcrdcn darf) Populationen katastrophalc Auswirkungen haben. Ein ahnliclics Schicksal ist moglicher- wcise auch dem Neandcrtaler bei Kontakt mit dcn moderncn Zuwandercrn zugestoficn. Anhand demographischcr Modellc laat sich zeigcn, dai3 schon cine um zwci Prozcnt gc- ringerc Mortalitatsratc in den Populationcn des moderncn Menschcn gegeniibcr denen dcr Neandcrtaler ausgcrcicht hattc, um in etwa 30 Generationcn odcr einem Jahr- tausend z,um Ausstcrbcn der lctxtcren zu fiihren.

Okologische Unterlegenheit

Als okologische Ncuerwerbungcn des anato- misch-modernen Mcnschen nimmt man die Fahigkeit zur Nutzung eincs sehr g r o k n Streifgcbietes, dic Ausdehnuiig dcr Tagesakti-

Biologie in unserc~ Zeit / 29. Jahrg. 1999 / Nr. 6

Die phylogenetische Stellung des Neandertalers 327

vitat, dic Organisation in GroRgruppcn, die Entwicklung cincr differenzierten sozialen Substruktur auf Verwandtschaftsbasis und die gezielte Wahl qualitativ hochwcrtigcr Nahrung an. Zu iibcrzcugcn vcrmogen diese Argumente bislang nicht, zumal nicht geklart ist, warurn cinc gradualistischc Transition nur in Afrilta erfolgtc, aber in anderen Regionen dcr Alten Welt iiicht miiglich gewesen sein soll.

Es ist zu bcfiirchtcn, daii cs auch in naher Zu- kunft nicht gelingen wird, die hicr diskuticr- ten komplexen Fragen des Neandertaler-Pro- blcms zu losen. Es geht namlich auch um Prinzipien und Methoden der Artcrkcnnung, also um grundsatzliche Erkenntnisschwierig- kcitcn dcr Palaontologie und Palaoanthropo- logie, die hochkontrovers diskutiert wcrdcn, unabhangig davon, ob der Neandertaler un- scr Vorfahr odcr Vettcr war [5].

Abb. 10. Zeittafel des Homininen-Fundmaterials aus Afrika, Europa und dem Nahen Osten. Die Positionen geben die ungefahre chronologische Zuordnung der Fossilfunde wieder. Die unterschiedlichen Farben kennzeichnen die taxonomische'3 Bewertung. Ver- treter eines multiregionalen Ursprungmodells des modernen Menschen werten die Taxa als Chronospezies (aus [4]). MJ - Millionen Jahre; Homo untecessor (blau), Homo beidelber- gensis (rot), Homo neanderthulensis (schwarz, oben hellgriin), Homo supiens (grun).

Zusammenfassung

Fast eineinhalb Jahrhunderte palaoanthropo- logischer Forschung habcn die grundsatzli- chen Fragen zur phylogenetischcn Bczichung zwischen dem Ncandcrtaler und dem anato- misch-modernen Menschcn noch immer nicht zufricdenstellend geklart. Mahrcnd dic neanderthalidc Morphologie aufgrund dcx umfangreichcn Fossildokumentc ausreichend bekannt ist, weist die Intcrprctation der Ad- aptationsmuster trotz innovativcr multidiszi- plinarcr Forschungsansatze und Modcllbil- dungcn noch immcr Liicken auf. Unbcstrit- ten sind die Untcrschicdc gcgcniibcr dem modernen Menschen, jcdoch ist offcn, ob die Differenzcn dic Etablicrung einer cigenen Art, Homo neanderthalensis, rcchtfertigen. Modernc molekularbiologische, palaogcncti- sche Verfahren konntcn hicr zukunftig Lii- sungcn bringen. Dagegen bezcugcn dic ar- chaologischcn und palaoiikologischcn Qucl- len bcrcits hcutc, daR die Diskreditierung dieser fossilen Mcnschcnform nicht zu recht- fertigen ist.

Phylogenetic position of the Neandertals

Nearly onc and a half centuries of palaeo- anthropological research havc not yct resolv- cd the core problems of the phylogcnctic relationship bctwccn the Neandertals and the anatomically modern humans. Due to the excellent fossil documentation thc morpho- logy of thc Ncandertals is well known, yct its functional interpretation is still debated. Whereas the differences bctwccn these two hominines are undisputed, the qucstion remains whcthcr thc Neandertals represent a separate species (Homo neanderthalensis). It is to be hoped that modern molecular and palaeogenetic rcsearch will untangle this hitherto unresolved problem. According to archaeological and palacoccological results a discrimination of the Ncandcrtals as human bcings is no longer justified.

Literatur

[ I ] G. Braucr, E H. Smith (1992) Continuity or rcplacemcnt. Controvcrsies in Homo sapzens evolution. A. A. Balkema, Rottcr- dam.

[2] S. E. Churchill (1998) Cold adaptation, heterochrony, and Neandcrtals. Evol. An- throp. 7,46-61.

Biologie tn unserer Zeit / 29. Jahrg. 1999 / Nr. 6

328 Palaoanthropologie

Biologie in umcrcr Zcit / 29. ,JahrK. 1999 / Nr. 6

Die phylogenetische Stellung des Neandertalers 329

131 I). W. Frayer ct al. (1993) The fossil evidence for modern human origins. Amcr. Anthrop. 95,14-50. telsinann, Munchen.

116) E. Trinkaus, P. Shipman (1992) Dic Nc- andcrtalcr. Spicgcl dcr Menschheit. C. Ber-

141 W. Hcnkc, H. Kothc (1994) Palaoanthro- plogic. Springcr, Bcrlin, Hcidclbcrg, New York.

[17] A. C. Wilson, R. L. Cann (1992) Afrika- nischcr Ursprung des moderncn Mcnschcn. Spcktrum dcr Wissenschaft, Heft 6, 72-79.

[5] W. Hcnkc, H. Rothc (1999) Stammesgc- [18] M. H. Wolpoff (1996-1997) Human schichtc dcs Mcnschen. Einc Einfuhrung. Evolution. The McGraw-Hi11 Companics, Springer, Hcrlin, Heidclbcrg, Ncw York. h e . Collcgc Custom Series, New York.

[6] W. Hcnkc, N. Kicser, W. Schnaubelt (1 996) Die Ncandcrtalcrin - Botschaftcrin dcr Vorzcit. Edition Archaca, Schclm/Gcl- scnltirchcn.

171 M. Krings, A. Stonc, I<. W. SchmitL, H. Krainit~ki, M. Stoiicking, S. Paabo (1997) Ncandcrtal D N A scqucnccs and the origin of modern humans. Cell 90, 19-30.

[ 8 ] M. Kuckcnburg (1997) Lag Eden im Ncandcrtal? Auf dcr Suchc nach dcm fruhen Mcnschcn. kcon, Dusscldorf. Munchcn.

[9] M. M. Lahr, R. A. Folcy (1998) Towards a thcory of modern human origins: gcography, demography, and divcrsity in recent human cvolution. Yrbk. Phys. Anthrop. 41, 137- 176.

[ l o ] J. H. Rclcthford (1998) Gcnetics of mo- dern human origins and divcrsity. Annu. Rcv. Anthropol. 27, 1-23.

[I11 G. I? Rightinire (1990) The evolution of Homo erectus. Cornparativc anatomical stu- dies of an extinct human spccics. Carnbridgc Univcisity Press, Cambrigde.

[12] B. Streit (1995) Evolution des Menschen. Spcktrum Akadcmischcr Vcrlag, Hcidelbcrg, Berlin, Oxford.

[I31 C. Stringcr, C. Gamblc (1993) In Search of the Ncandcrthals. Solving thc Puzzle of Human origins. Thamcs and Hudson Ltd., London.

1141 1. Tattersall (1995) Thc last Ncandcrthal: The origin, succcss, and mysterious cxtinc- tion of our closest human relative. New Mac- millan, New York.

Winfricd Hcnkc, gcb. 1944. Studium dcr Anthropologie, Biolo- gic, Gcowisscnschaf- tcii, Padagogik und Philosophic an dcii Universitaten Braun- schwcig und Kiel. 1971 Promotion an der Universitat Kiel. 1990 Habilitation an

dcr Univcrsitat Mainz. Dort Akadcmischcr Dircktor am Institut fur Anthropologie.

Hartmut Rothc, gcb. 1944. Studium dcr Anatomie, Anthropo- logic, Biologie, Che- mie, Gcowisscnschaf- ten und Meereskundc an den Universitaten Saarbrucken und Kicl. 1971 Promotion an der Univcrsitat Kiel, 1980 Habilitation in

Anthropologic an dcr Univcrsitat Giittingen. Leiter der Ethologischen Station dcs Instituts fur Zoologie und Anthropologie dcr Univcr- sitat Gottingcn.

Prof. Dr. Winfricd Hcnkc, Institut fur Anthropologic, Johanncs-Gutcnbcrg-Uni- versitat Maim (2150), D-55099 Mainz, c-mail: erasmusCr?mail.uiii-inainz.dc

Prof. Dr. Hartmut Rothc, Lthologischc Station der Antliropologischcn Einrichtun- gen, Iiistitut fur Zoologic und Autrhopo- logie, Georg-August-Univcrsitat Gottin- gen, D-37130 Glcichen-Scnnickcrodc, c-mail: [email protected].

[l5] A. G. Thoriic, M. H. Wolpoff (1992) Multircgioiialcr Ursprung dcs modcrncn Menschen. Spektrum der Wissenschaft, 6, 60-87.

Biologie En unscrer Zcit I 29. Juhrg. I999 /Nu . 6