Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Behandlungspfads in den POLIKUM-Gesundheitszentren am...

Transcript of Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Behandlungspfads in den POLIKUM-Gesundheitszentren am...

M. Bierbaum1 · M.O. Grad2 · H. Wulff2 · S. Kewenig2 · O. Schöffski1

1 LS für Gesundheitsmanagement, FAU Erlangen-Nürnberg, Nürnberg2 POLIKUM Gesundheitszentren, Berlin

Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Behandlungspfads in den POLIKUM-Gesundheitszentren am Beispiel der Anämie

Im ambulanten Bereich hat sich der Be-griff integrierter Behandlungspfad etabliert [17]. Definiert ist er als

„die Beschreibung einer kompletten, inter-disziplinär und/oder sektorenübergreifend erbrachten Behandlungsleistung für einen definierten Patiententyp. Der Behand-lungspfad berücksichtigt Patientenanfor-derungen, den aktuellen Stand der medi-zinischen Erkenntnisse, die erforderliche Qualität der Leistungserbringung sowie Aspekte der Wirtschaftlichkeit. Er steuert [und terminiert] den Leistungserstellungs-prozess und unterstützt die Erfassung rele-vanter Daten zur Erhebung von organisato-rischen, medizinischen und ökonomischen Abweichungen mit dem Ziel der kontinu-ierlichen Verbesserung“ [17].

Mit dem Einsatz von Behandlungspfa-den wird v.a. das Ziel verfolgt, die Behand-lungs- und Ergebnisqualität durch Pro-zessoptimierung zu steigern und in die-sem Zusammenhang auch die Wirtschaft-lichkeit zu erhöhen. Im Idealfall verbes-sern sie die Transparenz in der Leistungs-erbringung und dienen so auch als Orien-tierungshilfe zur Optimierung. Die Effek-te reichen sogar bis hin zur gesteigerten Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit, da beispielsweise Wartezeiten vermieden werden können [10, 11, 16, 17, 18, 21].

Die POLIKUM-Gesundheitszentren (Medizinische Versorgungszentren, zur besseren Lesbarkeit MVZ genannt) wur-den 2004 gegründet und haben sich mit Standorten in Berlin und Leipzig inzwi-schen zu einem der größten integrierten ambulanten Leistungserbringer entwi-ckelt. Durch ein zentrales Management und einheitliche Qualitätsstandards wird eine patientenorientierte Versorgung si-chergestellt. Dabei kommen innovative Instrumente der integrierten Versorgung wie die elektronische Patientenakte, ein-heitliche Terminvergabe sowie die elekt-ronische Anbindung nahe gelegener Kli-niken zur Anwendung [16, 21]. Der Ein-satz von integrierten Behandlungspfaden hat sich wegen der zahlreichen Vortei-le in MVZ inzwischen als gängige Praxis etabliert. Für die Indikationen arterielle Hypertonie, Hypercholesterinämie, Anti-koagulation und Vorhofflimmern wurden diese bereits erfolgreich umgesetzt, letzte-re auch sektorenübergreifend.

Der Aufwand einer Pfaderstellung darf jedoch nicht unterschätzt werden, sodass

bei der Auswahl von Indikationen be-stimmte Auswahlkriterien erfüllt sein sollten. Anhaltspunkte sind insbesonde-re [17]:Fhohe Fallzahlen,Fhohe durchschnittliche Behandlungs-

kosten,Fvorhandenes Optimierungspotenzial

(Qualitätssteigerung und/oder Kos-tenreduktion),

FBehandlungsverläufe, die gut standar-disiert werden können,

Fmöglichst wenige Schnittstellen im Behandlungsverlauf.

Auf der Suche nach weiteren Indikatio-nen zur Umsetzung eines Behandlungs-pfads in den MVZ rückte die Anämie in den Fokus des Interesses, da die genann-ten Kriterien erfüllt sind.

In Deutschland ist der Eisenmangel die häufigste Einzelursache einer Anä-mie [12]. Für Europa werden Prävalen-zen von etwa 5–10% angegeben, in Risi-kogruppen wie Schwangeren und älteren Patienten kann die Prävalenz jedoch auf bis zu 20% bzw. 40% ansteigen [7, 14]. Bei der Eisenmangelanämie deuten steigende stationäre Fallzahlen auf eine zunehmen-de Prävalenz hin. Für die Gesamtbevöl-kerung reichen die Angaben von 1 bis 5%, was für die gesetzlichen Krankenversi-cherungen (GKV) einer Bandbreite von 0,6 bis 2,9 Mio. Betroffenen entspricht. Für Kinder im Alter von 1 bis 17 Jahren wurde in der KiGGS-Studie eine Anämie-prävalenz von etwa 7% ermittelt [2].

Die direkten Krankheits- und Thera-piekosten von isolierten Anämien sind

Kernaussagen

FDie Versorgungssituation zeigt deutlichen Bedarf an standardisierter Anämiedia-gnostik.

FDer personelle und finanzielle Aufwand für die Konzeption und Entwicklung in-tegrierter Behandlungspfade sollte nicht unterschätzt werden.

FDie Komplexität aller Anämien ist nur schwer in einem einzelnen Behandlungs-pfad zur praktischen Anwendung abzu-bilden.

FDie vorgeschaltete Labordiagnostik ver-einfacht den Behandlungspfad wirkungs-voll.

FDie konsequente Therapie von Eisen-mangelzuständen bietet Potenzial zur Verbesserung von Behandlungsqualität und Behandlungsergebnissen.

Internist 2014 DOI 10.1007/s00108-014-3462-5© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

1Der Internist 2014 |

Medizin aktuell

i. Allg. eher unbedeutend [12]. Meist tritt die Anämie aber im Zusammenhang mit oder als Folge weit schwererer Grunder-krankungen auf und führt im Kontext die-ser Erkrankungen zu einer weiteren Ver-schlechterung des Krankheitsbilds [1, 4, 5, 9, 14, 20]. Als Beispiele sind hier die re-nale Anämie oder die tumor/chemothe-rapieinduzierte Anämie zu nennen. Auch

im Zusammenhang mit chronisch-ent-zündlichen Darmerkrankungen findet man häufig Anämien oder Eisenmangel-zustände, ebenso bei Patienten mit chro-nischer Herzinsuffizienz. Im Vorfeld sta-tionärer, operativer Eingriffe sollte allein zur Senkung der Mortalität und der Kom-plikationsraten eine Eisenmangelanämie kurzfristig therapiert werden. Darüber

hinaus existieren bei neurologischen Er-krankungen oder dem Restless-leg-Syn-drom sowie Gedächtnisstörungen oder chronischer Müdigkeit zahlreiche Hin-weise auf therapeutischen Erfolg durch die Behandlung einer zugrunde liegenden Eisenmangelanämie. Ferner zeigen aktu-elle Untersuchungen, dass die Beseitigung einer Eisenmangelanämie bei Herzschwä-

Symptomatisch

6 WochenAnstieg Hb,

Fer, Reti

6 WochenAnstieg Hb,

Fer, Reti

6 WochenAnstieg Hb,

Fer, Reti

7 dAnstieg Hb,

Fer, RetiFerritin > 600

Akute Suche nachBlutungsquelle

Resorpt.-Verwert.-Störung

i.v.-Eisen nachBedarfberechnung

Hbnorm – 10 g/dl Hb 7–10 g/dl < 70 kg

< 70 kg

i.v.-Eisen1.000 mg i.v.-Eisen

1.000 + 500 mg i.v.-Eisen

1.000 + 1.000 mg

i.m. Vitamin B 9, 12

Andere AnämieThomasplot, EPO?

oral FE 2+2 x 1OO mg

1 h vor Essen

Oral Vitamin B 9,12Wenn lntrinisc und

Ileum normal

Kontrolle 3 MonateNormalisierung

Hb, Ferritin

3 MonateNormalisierung Hb,

Ferritin

Kontrolle 3 MonateNormalisierung

Hb, Ferritin

Kontrolle alle3 Monate für 1 Jahr

Kontrolle alle3 Monate für 1 Jahr,

chron. Krankelebenslang

Kontrolle alle3 Monate für 1 Jahr,

chron. Krankelebenslang

Therapie i.m.B 12-Mangel

1. Woche

3.– 6. Woche

2. Woche

1000 µg/d

1000 µg 1 x Wo

1000 µg 2 x Wo

Symptomatisch

nein nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

nein

ja

ja

ja

nein

neinnein

ja

ja

ja ja

ja

ja

ja ja

ja ja

Unvertr. Kl Unvertr. Kl

Eisenmangel Anämie

Grenz-/Zielwerte entsprechendErkrankung bzw.Prä OP/SchwangerschaftBlutungsquellensuche

Hämatologische Anämie

Abklärung Hämatologie

Hämolyse, Thalassämie

Spezifische Diagnostik

VitaminmangelanämieUrsachendiagnostik

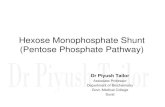

Abb. 1 8 Integrierter Behandlungspfad Anämie in den Medizinischen Versorgungszentren der POLIKUM-Gruppe. Fer Ferritin-wert, Hb Hämoglobinwert, Reti Retikulozytenwert

2 | Der Internist 2014

Medizin aktuell

che die Symptomatik und Lebensqualität verbessern kann [3, 5, 6, 8, 9, 13, 15].

Neben der Möglichkeit durch die Im-plementierung eines Behandlungspfads die Prozessqualität zu steigern, bietet die Behandlung bisher unentdeckter Anä-mien die Chance, die Ergebnisqualität auf breiter Ebene positiv zu beeinflussen. Gerade für schwere Eisenmangelzustän-de stehen inzwischen wirksame und wirt-schaftliche i.v.-Eisenpräparate zur Verfü-gung [1, 2, 14].

Für die MVZ sind somit genügend Gründe vorhanden, die Problematik sys-tematisch und interdisziplinär anzugehen und einen Behandlungspfad für die Indi-kation Anämie zu entwickeln. Die opera-tive Durchführung erfolgt unter Leitung der POLIKUM-Forschung und Entwick-lung mit Hilfe des POLIKUM-Instituts. Dieses koordiniert multizentrische, inter-nationale Studien auf allen Gebieten.

Methode

Die Entwicklung eines Behandlungspfads in den MVZ beginnt mit der Bildung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe, der nach Möglichkeit mindestens ein Ver-treter der betroffenen Fachrichtungen an-gehört. Für das vorliegende Projekt wur-den Vertreter der Fachrichtungen Allge-meinmedizin, Kinderheilkunde, Gynä-kologie, Gastroenterologie und Rheu-matologie eingeladen. Begleitet wurden die Workshops durch eine Expertin für Eisenmangelzustände und einen Gesund-heitsökonom. Die eigentliche Durchfüh-rung erfolgt in regelmäßig stattfindenden Workshops, deren Anzahl von der Kom-plexität des Pfads abhängt.

Am Anfang der Pfadentwicklung steht zunächst eine systematische Literaturre-cherche, um alle Teilnehmer auf den aktu-ellen Stand der Wissenschaft in Bezug auf die Indikation zu bringen. Im Anschluss erfolgt die eigentliche Erstellung des Pfads in Form eines Flussdiagramms[17].

Um später eine Bewertung der Effek-te durch die Implementierung des Pfads durchführen zu können, werden der Sta-tus quo aus den vorhandenen Patienten-daten erhoben und Kriterien zur Erfolgs-messung festgelegt. Hierzu gehören bei-spielsweise Auswirkungen im Medika-mentenbudget, veränderte Prävalenzen,

Diagnosen und Laborziffern oder Verän-derungen im Personalaufwand.

Die Umsetzung des Pfads erfolgt eben-falls systematisch auf Ebene der gesamten MVZ. Dies umfasst u.a. die Implemen-tierung in die Praxissoftware, Maßnah-men zur Qualitätssicherung und inter-

ne Fortbildungsveranstaltungen. Im vor-liegenden Projekt soll im Anschluss zu-dem auch der patientenrelevante Nut-zen als Komponente der Versorgungsfor-schung, begleitet durch den Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement der FAU Erlan-gen-Nürnberg, untersucht werden. Den

Zusammenfassung · Abstract

Internist 2014 · [jvn]:[afp]–[alp] DOI 10.1007/s00108-014-3462-5© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

M. Bierbaum · M.O. Grad · H. Wulff · S. Kewenig · O. SchöffskiEntwicklung und Umsetzung eines integrierten Behandlungspfads in den POLIKUM-Gesundheitszentren am Beispiel der Anämie

ZusammenfassungEinleitung. Integrierte Behandlungspfade sind ein geeignetes Mittel, um die Behand-lungs- und Ergebnisqualität durch Prozessop-timierung zu steigern. Am Beispiel der POLI-KUM-Gesundheitszentren soll an der Indika-tion Anämie gezeigt werden, wie die Umset-zung durchgeführt werden kann.Methode. Die Entwicklung und Umsetzung erfolgte durch eine interdisziplinäre Arbeits-gruppe in mehreren Workshops. Zusätzlich wurden zur Begleitforschung an zwei Stand-orten die Diagnosen und Hämoglobinwerte aller Patienten mit einer Blutbildanforderung erhoben und ausgewertet.Ergebnisse. Die Erarbeitung des Pfads war deutlich aufwendiger als zunächst ge-plant. Größte Herausforderung war es, die Komplexität der verschiedenen Anämiefor-men adäquat abzubilden und dabei gleich-zeitig einen Pfad zu gestalten, der im Alltag auch gelebt werden kann. Die Auswertung

der Patientendaten hat zudem gezeigt, dass in einer Vielzahl von Fällen bestehende Anä-mien nicht in entsprechenden Diagnosen ab-gebildet sind.Diskussion. Auch wenn die endgültigen Auswirkungen des neuen Pfads noch nicht abschließend beurteilt werden können, so konnten bereits wertvolle Erkenntnisse für die Praxis gewonnen werden. Die überra-schend hohe Anzahl unentdeckter Anämien sollte trotz der Limitationen der Stichprobe auch für andere Ärzte Anlass sein, schon bei leichter Ausprägung entsprechende diagnos-tische Maßnahmen zu ergreifen.

SchlüsselwörterAmbulantes Gesundheitszentrum · Labordiagnose · Klinische Behandlungspfade · Ambulante Versorgung · Eisenmangelanämie

Development and implementation of an integrated care pathway at the POLIKUM health centers using the example of anemia

AbstractBackground. Integrated treatment path-ways are an appropriate means for increas-ing the quality of treatment and outcome via process optimization. Taking the POLIKUM Health Centers as an example, we intend to demonstrate how the implementation can be effected for the indication of anemia.Method. The development and implemen-tation were executed by an interdisciplinary workgroup in several workshops. In addition, the diagnoses and hemoglobin values of all patients with requests for hemograms were obtained and analyzed at two locations.Results. Developing the pathway required significantly greater efforts than initially planned. The biggest challenge was to ad-equately map the complexity of the differ-ent forms of anemia and, concomitantly, to design a pathway that can actually be real-

ized in everyday life. Moreover, evaluation of the patient data demonstrated that there are a large number of cases where existing ane-mias are not reflected in the respective di-agnoses.Conclusion. While the ultimate effects of the new pathway cannot yet be assessed conclu-sively, it was possible to obtain valuable find-ings for practical use even at this point. De-spite the limitations of the sample, the sur-prisingly high number of undetected anemi-as should give physicians cause for taking di-agnostic measures even in patients with mild anemia.

KeywordsAmbulatory health centers · Laboratory diagnosis · Critical pathways · Outpatient care · Iron-deficiency anemia

3Der Internist 2014 |

Abschluss des Projektes bilden Veröffent-lichungen im Qualitätsmanagementsbe-richt und der Beginn eines kontinuierli-chen Verbesserungsprozesses.

Ergebnisse

Wie geplant wurde eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe initiiert. Die Entwicklung des Behandlungspfads erfolgte zudem in enger Zusammenarbeit mit den kooperie-renden Labormedizinern. Die Durchfüh-rung des Projektes erfolgte in vier Work-shops.

Als erstes Ergebnis der Literaturre-cherche wurde festgestellt, dass sich die Pfadentwicklung zur Anämie als wesent-lich komplexer darstellen würde als ur-sprünglich angenommen [19, 22]. Defi-niert als Verminderung der Hämoglobin-konzentration können die Ursachen einer Anämie sehr vielfältig sein [22]. Da es we-der möglich noch sinnvoll war alle Anä-mien im Pfad abzubilden, wurde die Be-schränkung auf alimentäre Anämien als Ursache beschlossen, da diese am häufigs-ten auftreten und eine schnelle Therapie-einleitung möglich ist. Seltene Anämien wie Hämolyse, Malignome, myelosup-pressive oder proliferative Ursachen wur-den zunächst nicht abgebildet und bleiben individualisierter Diagnostik und Thera-pie vorbehalten. Ebenso wurde die Suche nach einer Blutungsquelle nur als End-punkt im Pfad abgebildet, da eine voll-ständige schematische Darstellung wegen der Vielzahl möglicher Ursachen nicht sinnvoll ist und immer mit einem nega-

tiven Nutzen-Komplexitätsverhältnis ein-hergehen würde (.Abb. 1).

Als Ursachen der ausgewählten An-ämieformen sind überwiegend Mangel-zustände, Eisenverlust durch Blutungen sowie Resorptions- und Verwertungs-störungen relevant. Typische Symptome können bspw. Müdigkeit, Atemnot und Kopfschmerz sein. Die Folgen sind neben der Beeinträchtigung der Lebensquali-tät der Patienten auch negative Einflüsse auf die Behandlungsergebnisse möglicher Komorbiditäten.

In der Therapie der Eisenmangelan-ämie stellt die orale Eisensubstitution den Goldstandard dar. Bei Unverträglichkeit, gestörter Resorption oder der Notwendig-keit, innerhalb kurzer Zeit größere Men-gen Eisen zu verabreichen, stellt die i.v.-Gabe eine sinnvolle und wirtschaftliche Therapieoption dar [2].

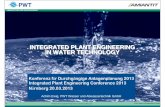

Während der Pfaderstellung hat sich herausgestellt, dass die Diagnostik ein we-sentlicher Faktor im Pfad ist [19]. Um den Behandlungspfad handhabbar zu halten, wurde die Diagnostik daher als eigener Block (.Abb. 2) vorgeschaltet.

In Abstimmung mit dem Labor und dem Ziel, den Arzt zu entlasten, wurden Grenzen für Laborwerte festgelegt und eine abgestufte Laborkaskade entwickelt. Dabei werden zunächst alle Erstblutbil-der routinemäßig durch den Anfordern-den beurteilt. Dieser löst dann bei Bedarf die entsprechende Nachforderung über die Praxissoftware aus. Die Nachbestim-mung wird durchgeführt und das Ergeb-nis an den Arzt übermittelt. Durch dieses Vorgehen wird auch die Einhaltung gül-

tiger Rechtsnormen sichergestellt. Den Vorgaben der Kassenärztlichen Vereini-gung folgend werden keine unreflektier-ten Blöcke bestimmt und es kommt zu keiner Selbstauslösung von Aufträgen durch das Labor. Über das Blocksystem hinaus ist bei Bedarf noch eine weitere Es-kalation möglich, indem über die Labor-anforderungssoftware weitere Einzelpara-meter bis zur endgültigen Diagnose ange-fordert werden können.

Kostensteigerungen durch das Block-system werden, wenn überhaupt, in sehr geringem Umfang erwartet, da die erwei-terte Diagnostik nur in Ausnahmefällen notwendig ist. Die Kosten für ein Tho-mas-Plot [19] betragen 19,00 bzw. 8,90 €, wenn Blutbild, C-reaktives Protein und Ferritinwerte bereits vorliegen. Zudem wird erwartet, dass durch den Pfad und die Laborblöcke nichtindizierte oder zu breite Laboranalysen eingespart werden können, da in den meisten Fällen schon die erste Analyse Aufschluss über einen vorliegenden Eisenmangel gibt.

Als nächster Schritt wurde der Status quo der Anämiediagnostik und -therapie in den MVZ erhoben, um für spätere Aus-wertungen einen Referenzpunkt zu ha-ben. Eine Stichprobe in den Medikamen-tenbudgets zeigte keine Auffälligkeiten bei i.v.-Eisenpräparaten und Vitaminen. Für die epidemiologische Auswertung wur-de eine Vollerhebung der Patientendaten an den Standorten Friedenau und Char-lottenburg im 1. Quartal 2012 durchge-führt. Bei allen Blutbildern wurde in Ab-stimmung mit dem Labor eine Anämie-diagnostik durchgeführt. Zur Einteilung

Leitsymptom:makrozytär (MCV hoch,bei Kombination mit Eisenmangel auch normal)

Vitaminmangel HoloTC, Folsäure

Thomas-Plot(löslicher Transferrinrezeptor (sTfR), Ferritin,CRP, Retikulozytenhämoglobin (RetHb))

Leitsymptome: mikrozytär (MCV niedrig bzw. niedrig-normal),hypochrom

Ferritin, CRP, Transferrinsättigung

Bloc

ksys

tem

Dia

gnos

tik

Eisenmangelanämie 2

Eisenmangelanämie 1

– bei dif�zilen Mischformen

Anämie bei Tumor oder chron. Entzündungen,Verdacht auf latenten Eisenmangel,EPO-Mangel, Therapiekontrolle

Abb. 2 8 Blocksystem zur Diagnostik der Anämie im Behandlungspfad. MCV mittleres Erythrozytenvolumen, HoloTC Gesamt-transcobalamin, CRP C-reaktives Protein

4 | Der Internist 2014

Medizin aktuell

der Anämiestadien kamen die Grenzwer-te der WHO zum Einsatz [22]. Zusätzlich erfolgte ein Abgleich zwischen den Diag-nosen und den ausgewerteten Blutbildern der einzelnen Patienten.

Im Untersuchungszeitraum wurden 23.055 Patienten behandelt. Von diesen wurde in 4765 Fällen (20,7%) ein Blutbild angefordert und ausgewertet. Die Ge-schlechterverteilung betrug 2383 (männ-lich) zu 2382 (weiblich). Das mittlere Al-ter lag bei 59 Jahren für Männer und 58 Jahren für Frauen.

Die Auswertung der Blutbilder bzgl. der Hämoglobinwerte nach den Grenz-werten der WHO zeigt .Tab. 1. Zu-nächst ist festzustellen, dass im Untersu-chungszeitraum keine schweren Anämien auftraten und nur in 63 Fällen eine mo-derate Anämie festgestellt wurde. Davon entfielen 2 Fälle auf Kinder unter 5 Jah-ren und 61 Fälle auf Männer und nicht schwangere Frauen über 15 Jahre. Bei Kin-dern zwischen 5 und 14 Jahren trat nur ein Fall von leichter Anämie auf. In der Grup-pe der Schwangeren (vorliegen einer ICD-10-Diagnose Z33/34/35) wurden 3 Fälle von leichter Anämie festgestellt, die übri-gen befanden sich im Normbereich.

Bei Männern und nicht schwange-ren Frauen ab dem 15. Lebensjahr wur-de in insgesamt 404 Fällen eine Anä-mie festgestellt. Dabei handelte es sich in 343 Fällen (84,9%) um leichte Anämien und in 61 Fällen (15,1%) um modera-te Anämien. Männer und Frauen waren

mit 208 bzw. 196 Anämien gleicherma-ßen betroffen. Auffällig war jedoch, dass bei den Frauen der Anteil moderater An-ämien mit 22,4% deutlich über dem der Männer (8,2%) lag.

Insgesamt wurde im Untersuchungs-zeitraum von 4765 Patienten, bei denen ein Blutbild angefordert wurde, in 412 Fäl-len (8,6%) ein nach WHO-Grenzwer-ten zu niedriger Hämoglobin-Wert fest-gestellt. Bezogen auf alle Patienten im Untersuchungszeitraum ergibt sich damit eine Prävalenz von 1,8%.

Die Auswertung der Diagnosen (.Tab. 2) hat gezeigt, dass die Eisen-mangelanämie mit 113 Fällen die mit Ab-stand häufigste Anämiediagnose darstellt, gefolgt von den sonstigen Anämien mit 33 Fällen. Es fällt auf, dass die Diagnosen überproportional oft bei Frauen gestellt wurden (81,4 bzw. 69,6%).

Überraschende Ergebnisse brachte der Abgleich von Anämiestatus und Anämie-diagnosen (.Tab. 3). So stimmten bei 4359 Patienten (91,5%) Diagnose und An-ämiestatus überein, bei immerhin 406 Pa-tienten (8,5%) traten jedoch Abweichun-gen auf. Der kleinere Teil entfiel dabei auf 56 Patienten mit Anämiediagnose, deren Hämoglobinwert sich aber im Normbe-reich befand. Beachtlich hingegen sind die 350 Patienten, bei denen laut Blutbild eine Anämie vorlag, jedoch keine ent-sprechende Diagnose hinterlegt wurde. Betrachtet man die Ergebnisse nach Ge-schlechtern getrennt, fällt außerdem auf,

dass bei anämischen Männern (199 Pa-tienten) die Diagnose häufiger fehlte als bei Frauen (151 Patientinnen). Im Gegen-satz dazu war bei Frauen (45 Patientin-nen) die Diagnose öfter falsch hinterlegt als bei Männern (11 Patienten). Bezogen auf die 4765 untersuchten Patienten ergibt sich für nicht diagnostizierte Anämiepati-enten eine Prävalenz von 7,3%.

Nachdem die Bestandaufnahme abge-schlossen war, begann die Umsetzung des Pfads. Auf Anforderung des behandeln-den Arztes wird die Blutprobe auf das Vorliegen einer Anämie geprüft. Bei Vor-liegen einer alimentären Anämie erlaubt der Behandlungspfad eine schnelle, evi-denzbasierte Therapieeinleitung, bei an-deren Anämieformen gibt es Hinweise auf das weitere diagnostische Vorgehen. .Abb. 1 zeigt den Pfad in seiner aktu-ellen Entwicklungsstufe. Grundlage sind unter anderem die aktuell gültigen Leitli-nien der Arbeitsgemeinschaft der Wissen-schaftlichen Medizinischen Fachgesell-schaften e.V. (AWMF). Es sind abhängig von der Schwere der Erkrankung entspre-chende Therapieempfehlungen inklusive passender Kontrollintervalle hinterlegt. Für hämatologische Anämien, Hämolyse und Thalassämie wird direkt auf eine Ab-klärung außerhalb des Pfads verwiesen. Für die häufigeren Anämieformen führt der Behandlungspfad zu einer leitlinien-gerechten Therapie. Hierfür sind im Pfad sowohl die notwendigen Dosierschemata als auch regelmäßigen Kontrollintervalle

Tab. 1 Auswertung Anämiestatus nach WHO-Grenzwerten

Anzahl Fälle ohne Anämie (n)

Hämoglobin-grenzwert (g/dl)

Anzahl Fälle leichter An-ämie (n)

Hämoglobin-grenzwert (g/dl)

Anzahl Fälle moderater Anämie (n)

Hämoglobin-grenzwert (g/dl)

Anzahl Fälle schwerer An-ämie (n)

Summe der untersuchten Patienten

Kinder unter 5Jahre

15 11,0 2 10 2 7 0 19

Kinder 5bis11Jahre

14 11,5 0 11 0 8 0 14

Kinder 12bis14Jahre

11 12,0 1 11 0 8 0 12

Schwangere 38 11,0 3 10 0 7 0 41

Frauena 15Jahre und älter

2127 12,0 152 11 44 8 0 2323

Männer 15Jahre und älter

2148 13,0 191 11 17 8 0 2356

Gesamt 4353 349 63 0 4765aNicht schwangere Frauen.

5Der Internist 2014 |

hinterlegt. Sollten die hinterlegten Thera-piemaßnahmen nicht zum Erfolg führen, eskaliert der Pfad automatisch in eine wei-terführende Diagnostik. Die geplante An-bindung des Pfads in die Praxissoftware ist noch in Arbeit, als Übergangslösung ist er im Helpdesk des Intranets verfügbar.

Die Kommunikation des Pfads inner-halb des MVZ erfolgt über verschiedene Fortbildungsveranstaltungen und Work-shops, die neben der Vorstellung des Pfads auch medizinische Grundlagen zur Indi-kation der Anämie und des Eisenstoff-wechsel umfassen. Darüber hinaus wer-den auch organisatorische und abrech-nungsrelevante Aspekte des Pfads und praktische Aspekte der i.v.-Eisentherapie thematisiert.

Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wurde die Wei-terentwicklung des Pfads auf seltene Anä-mien geprüft, deren Umsetzung aber erst nach abgeschlossener Einbindung in die Praxissoftware erfolgen soll. Außerdem sollen die Kontrollintervalle und Grenz-werte kontinuierlich hinterfragt und bei Bedarf angepasst werden.

Zur Erfolgsmessung sowie zur inter-nen und externen Qualitätssicherung des Pfads wurden zusätzliche Maßnahmen implementiert. Neben Zeitvorgaben für die einzelnen Abläufe liefert das Control-ling Statistiken über die Anzahl von Pa-tienten mit einer Anämie sowie der Art der Anämie. Die Ergebnisse aller Qua-litätssicherungsmaßnahmen werden im Qualitätsmanagementbericht veröffent-licht.

Obwohl die Implementierung noch nicht vollständig ist, können zum gegen-wärtigen Zeitpunkt schon einzelne Ver-besserungen durch den Einsatz des Be-handlungspfads Anämie festgestellt wer-den. So ist es gelungen, die Diagnostik wirtschaftlicher zu gestalten, zusätzliche Blutentnahmen zu vermeiden und Arzt-zeit einzusparen.

Diskussion

Die ausgewerteten Daten stammen von zwei Standorten mit hohem Facharztan-teil, sodass es sich um ein selektiertes Pa-tientengut handelt. Die Feststellung, dass Männer und Frauen gleich häufig von An-

ämien betroffen waren, entspricht nicht dem, was nach Sichtung der Literatur zu erwarten war [2, 7, 14, 22]. Die Ergebnis-se können somit nicht ohne Weiteres ver-allgemeinert werden. Unabhängig davon sollte der hohe Anteil nicht diagnostizier-ter Anämien aber Anlass genug sein, auch anderenorts gängige Standards zu hinter-fragen und sich intensiver mit der Indika-tion Anämie auseinanderzusetzen.

Zu den finanziellen Auswirkungen des Pfads können noch keine abschließenden Aussagen getroffen werden, da die not-wendigen Daten noch nicht vorliegen. Es ist zunächst mit einem leichten Anstieg der Kosten zu rechnen, da zusätzlich zu den Laborkosten die standardisierte Dia-gnostik zu einem Anstieg der Behand-lungsprävalenz führen könnte. Die zu-sätzlichen Behandlungskosten werden dabei sowohl zu Lasten der Kostenträ-ger als auch des MVZ anfallen. Auf Sei-ten der Kostenträger sind dies marginale Mehrkosten für Antianämika. Die zusätz-lichen Behandlungskosten werden hin-gegen überwiegend beim MVZ anfallen. Sollten z. B. Infusionen mit i.v.-Eisenprä-paraten notwendig werden, sind diese be-reits in der Komplexpauschale enthalten.

Den Mehrkosten stehen natürlich auch Einsparungen gegenüber, die zum aktuel-len Zeitpunkt noch nicht näher quantifi-ziert werden können. Aus Sicht der GKV sind dies vor allem zu erwartende Ver-besserungen in den Grunderkrankungen und Behandlungsdauern und damit ver-bundene Einsparungen. Auch beim MVZ fallen mögliche Einsparungen zunächst in Form der natürlichen Ressource Zeit an. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Pfads hängt folglich stark davon ab, wie die Zeit von den jeweiligen Akteuren monetär be-messen wird [2]. Eine detaillierte Auswer-tung der Kosten ist geplant, kann jedoch frühestens mit Vorliegen weiterer Daten erfolgen.

Fazit für die Praxis

FDie Auswahl der Indikation Anämie für einen weiteren integrierten Be-handlungspfad war, gemessen an den eingangs genannten Kriterien, sinn-voll. Dafür spricht zum einen die hohe Quote nicht diagnostizierter Anämie-

Tab. 2 Auswertung der Anämiediagnosen

Anämiediagnose ICD-Code Anzahl Anämiediagnosen (n)

Gesamt Männlich Weiblich

Eisenmangel D50 113 21 92

Vitamin-B12-Mangel D51 3 1 2

Folsäure D52 1 0 1

Sonstige alimentäre Anämien D53 1 1 0

Anämie durch Enzymdefekte D55 0 0 0

Thalassämie D56 3 2 1

Sichelzellenkrankheiten D57 0 0 0

Sonstige hereditäre hämolytische Anämien D58 1 1 0

Erworbene hämolytische Anämien D59 1 0 1

Erworbene isolierte aplastische Anämie (Er-ythroblastopenie)

D60 0 0 0

Sonstige aplastische Anämien D61 1 0 1

Akute Blutungsanämie D62 0 0 0

Anämie bei chronischen, anderenorts klassi-fizierten Krankheiten

D63 2 1 1

Sonstige Anämien D64 33 10 23ICD Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme.

Tab. 3 Kreuztabelle Diagnosen und Anämiestatus

Diagnose Anämie (n)

Ja Nein

Hämoglobinwert unter WHO-Grenzwert Ja 62 350

Nein 56 4297

6 | Der Internist 2014

Medizin aktuell

patienten, zum anderen die einfache Abhilfe durch den Pfad.

FDie Entwicklung und Einführung eines integrierten Behandlungspfads kann für eine scheinbar einfache Indi-kation wesentlich aufwendiger wer-den, als ex ante von allen Beteiligten antizipiert wurde.

FDurch die Reduktion auf das Wesent-liche ist es gelungen, dass der Pfad in der Praxis auch gelebt wird. Die Vor-schaltung der Diagnostik verbessert die Prozesse und stellt sicher, dass An-ämien nicht mehr übersehen werden. Gleichzeitig erhalten die behandeln-den Ärzte für die Mehrzahl der Fäl-le eine leitliniengerechte, evidenzba-sierte Handlungsempfehlung für die häufigsten Anämieformen und eska-liert in den selteneren Formen in eine weiterführend Diagnostik.

FObwohl die exakten Auswirkungen des Pfads zum gegenwärtigen Zeit-punkt noch nicht abschließend ge-klärt werden konnten, bestätigten al-le Beteiligten die positiven Verän-derungen in den Prozessen und der Kommunikation, sodass der Pfad schon jetzt als Erfolg gewertet wird.

Korrespondenzadresse

Dr. M. BierbaumLS für Gesundheitsmanagement, FAU Erlangen-NürnbergLange Gasse 20, 90403 Nü[email protected]

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. M. Bierbaum und O. Schöff-ski sind als Berater für die Firma HERZ tätig, welche Geschäftsbeziehungen mit der Vifor Pharma GmbH unterhält. M. O. Grad und H. Wulff geben an, Referen-tenhonorare von der Vifor Pharma GmbH erhalten zu haben. S. Kewenig gibt an, dass kein Interessenkon-flikt besteht. Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen oder Tieren.

Literatur

1. Auerbach M, Ballard H (2010) Clinical use of intra-venous iron: administration, efficacy, and safety. Hematology/the Education Program of the Ameri-can Society of Hematology. Am Soc Hematol Educ Program 2010:338–347

2. Bierbaum M, Schöffski O (2013) Kosten-Kosten-Studie zur parenteralen Eisentherapie bei Eisen-mangelanämie in der ambulanten Versorgung der GKV in Deutschland. Gesundh Ökon Qual Manag 18:173−179

3. Brettschneider H (2013) Patienten profitieren von einer wirksamen Eisenmangel-Therapie. Der Nie-dergelassende Arzt 76

4. Gasche C, Berstad A, Befrits R et al (2007) Guideli-nes on the diagnosis and management of iron de-ficiency and anemia in inflammatory bowel disea-ses. Inflamm Bowel Dis 13:1545–1553

5. Rodgers GM III, Becker PS, Blinder M et al (2012) Cancer- and chemotherapy-induced anemia. J Natl Compr Canc Netw 10:628–653

6. Gombotz H (2011) Patient blood management is key before elective surgery. Lancet 378:1362–1363

7. Hastka J, Heimpel H, Metzgeroth G et al (2011) Leitlinie Eisenmangel und Eisenmangelanämie. DGHO Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e. V.

8. Hönemann C, Bierbaum M, Heidler J et al (2013) Kosten der Verabreichung von Blutkonserven im Krankenhaus. Chirurg 84:426–432

9. Jankowska EA, Rozentryt P, Witkowska A et al (2010) Iron deficiency: an ominous sign in pati-ents with systolic chronic heart failure. Eur Heart J 31:1872–1880

10. Maisch B (2004) Behandlungspfade - Freiraum oder Fessel? Herz 29:573–574

11. Meißner M (2008) Von Kisten und Patienten. Dtsch Arztebl 5:19–21

12. Mengel K (2012) Antianämika. In: Schwabe U, Paffrath D (Hrsg) Arzneiverordnungsreport 2012. Springer, Berlin, S 299–309

13. Musallam KM, Tamim HM, Richards T et al (2011) Preoperative anaemia and postoperative outco-mes in non-cardiac surgery: a retrospective cohort study. Lancet 378:1396–1407

14. Rohrig G, Doehner W, Schaefer RM et al (2012) An-emia and iron deficiency in the elderly. Prevalence, diagnostics and new therapeutic options. Z Geron-tol Geriatr 45:191–196

15. Schaefer RM, Wanner C, Bahner U et al (2009) Kon-sensuspapier Eisen-Management bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz. Nephro-News 11

16. Schnack D (2012) Ein MVZ funktioniert auch als Gemeinschaftsprojekt mit Klinik. Schlesw-Holst Ärztebl 7:33

17. Stähr H (2009) Begriffliche und theoretische Grundlagen. In: Effizienz und Effektivität in der In-tegrierten Versorgung. Springer Gabler, Wiesba-den, S 19–73

18. Steinmeyer-Bauer K (2009) Qualität und Ökono-mie – Es gibt keinen Zielkonflikt. Dtsch Arztebl 106:A1995

19. Thomas L, Thomas C, Heimpel H (2005) Neue Para-meter zur Diagnostik von Eisenmangelzuständen: Retikulozytenhämoglobin und löslicher Transfer-rinrezeptor. Dtsch Arztebl Int 102:580–586

20. Trenkwalder C (2012) Restless-Legs-Syndrom (RLS) und Periodic Limb Movement Disorder (PLMD). In: Diener H-C (Hrsg) Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. 5. Auflage, Thieme, Stuttgart

21. Westrick MG, Schwenk U (2010) Qualität in integ-rierten Versorgungsstrukturen. Bertelsmann Stif-tung

22. WHO (2011) Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. In: Vitamin and Mineral Nutrition Information Sys-tem. World Health Organization, Geneva

7Der Internist 2014 |