i z3w 344 Auszug: Angereicherte Gefahr - globale Geschäfte mit Uran

description

Transcript of i z3w 344 Auszug: Angereicherte Gefahr - globale Geschäfte mit Uran

E 3477

Sept./Okt. 2014

Ausgabe q 344

Einzelheft 6 5,30

Abo 6 31,80

Angereicherte Gefahr –globale Geschäfte mit UranAußerdem: t Kein Frieden in Kolumbien

t Queer in Afrika t Flüchtlinge im Sinai t

Vertreibung in Chile …

iz3w

t in

form

atio

nsz

entr

um

3.

wel

t

In dieser Ausgabe . . . . . . . . . .

iz3w • September / Oktober 2014 q 344

48 Rezensionen

50 Szene / Tagungen

Impressum

3 Editorial

Politik und Ökonomie

4 Kolumbien: Schleichkatze auf HochtourenDer Friedensprozess stößt weiter auf große Hindernissevon Matthias Schreiber

6 Migration: Verhängnisvolle FluchtIm Sinai finden grausame Gewalttaten gegen Flüchtlinge stattvon Eva-Maria Bruchhaus

8 China: Gratulation zum ArmutsgebietDie schwierige Rolle von NGOs bei der Armutsbekämpfung von Dirk Reetlandt

10 Chile: Nach dem Feuer von ValparaísoDie sozialen Folgen von Naturkatastrophenvon Jürgen Schübelin

12 Antiziganismus I: Was heißt denn hier ‚Roma’?Aktuelle Formen des medialen Antiziganismusvon Markus End

14 Antiziganismus II: Angenommen und abgestempeltEin Sinto in Deutschlandvon Sebastian Lotto-Kusche

Schwerpunkt: Uran

15 UnbeherrschbarDie Verwertung des Urans geht mit der Vervielfältigung von Gewalt einhervon Martina Backes

18 In den Händen von KriegsherrenDie Geschichte einer Mine in der DR Kongovon Golden Misabiko

20 Freigesetzte ÜbelDer Uranabbau hinterlässt irreversible Langzeitfolgenvon Günter Wippel

22 »Dem Schweigen verpflichtet«von Hilma Shindondola-Mote

23 NebenanTagebau in Sichtweite der Dörfervon Thomas Bauer und Christian Russau

25 GeheimniskrämereiRund um den internationalen Handel mit Uranvon Benjamin Paaßen

26 Strahlendes Material auf Reisenvon Dieter Kaufmann

28 GefahrenanreicherungAuf Uranabbau folgen Risiken bis hin zum Atommülldesaster von Udo Buchholz

30 AufgeflogenDie malische Regierung übergeht lokale Verantwortliche von Olaf Bernau

32 Wer gewinnt?Abbaupläne und Gesetze in der Mongoleivon Eike Seidel

34 Im Zeichen der UnabhängigkeitDas Förderverbot in Grönland ist aufgehobenvon Stefan Brocza und Andreas Brocza

36 »Indien wurde für sein Atomprogramm belohnt«Interview mit dem Aktivisten Kumar Sundaram

Kultur und Debatte

39 Literatur: Dissidenten für die FreiheitIn seinem Roman »Ketzer« lobt Leonardo Padura die Andersdenkenden von Klaus Jetz

40 Fotografie I: Aufklärerische BegierdeAuch kritische Bücher sind nicht vor dem kolonialen Blick gefeitvon Heike Kanter und Jörn Hagenloch

42 Fotografie II: »Wie lesen wir Bilder?«Interview mit Thomas Allen Harris über fotografische Repräsentationen des Afroamerikanischen

44 Film I: »Auf der Suche nach dem besseren Leben«Interview mit dem Dokumentarfilmer David Fedele

46 Film II: Queer AfricaEin Schwerpunkt des Kölner Afrika Film Festivals widmet sich LGBTIs von Karl Rössel

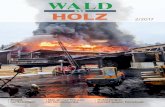

Titelmotiv: M. Backes, G. Wick [M]

3

Editor ia l

Liebe LeserInnen, Sie werden es schon bemerkt haben: Die Zeitschrift iz3w führt ein recht selbstbewusstes Eigenleben, sie meldet sich gerne bei allen möglichen Gelegenheiten zu Wort. Sie nimmt auch schon länger keine Blätter mehr vor den Mund, wenn es darum geht, dem Redaktionsteam die Meinung zu geigen. Vor einigen Monaten nutzte sie bei einer Redaktionssitzung die Gelegenheit zu einer Ansprache: »Hört mal, ich werde demnächst 44 Jahre alt. Ich weiß, ich hab mich ganz gut gehalten. Sogar junge Leute finden mich attraktiv, wenn ich die vielen Neuabos von Studierenden so interpretieren darf. Aber wie das so ist im Laufe der Jahre: Zipperlein bleiben nicht aus.«

Die plötzlich hellwach gewordene Redaktion begann zu rätseln: Worauf um Himmelswillen wollte die iz3w hinaus? Die Aufklärung folgte nach einer taktischen Lobes hymne: »Ich weiß es ja zu schätzen, dass ihr mir seit 1996 ein schickes Layout spendiert. Ihr gebt euch viel Mühe beim Redigieren, damit die Texte leserlich sind. Bei der Bildauswahl habt ihr oft ein gutes Händchen. Aber eines nervt langsam: Diese Minischrift! 8,5 Punkt, das ist doch nicht euer Ernst! Ihr tut so, als sei das eine völlig normale Schriftgröße und als habe niemand ein Problem damit. Glaubt ihr, ich merke nicht, wie ihr beim Korrekturlesen die Lesebrillen zückt? Oder die Satzfahnen direkt vor die Nase haltet? Langsam wird es echt peinlich, wie ihr alle Anzeichen des Alterns mit verkrampftem Lockersein überspielen wollt! Ich kann mich selber kaum noch lesen! Ich bestehe jetzt auf einer anständigen Schriftgröße. Mit 44 Jahren hat frau ein Recht darauf, nicht in Sack und Asche zu gehen!«

Das saß. Die sich ertappt fühlende Redaktion begann zu diskutieren. Eine Minderheitsfraktion gab zwar zu, dass die Schrift nicht gerade barrierefrei ist, verschanzte sich aber hinter Sachzwängen: »Wir haben doch so schon kaum Platz für all die spannenden Texte. Wir kürzen jetzt schon, was geht. Wenn wir die Schrift vergrößern, gehen Inhalte verloren. Und: Mehr Seiten drucken ist finanziell einfach nicht drin.« Die Mehrheit hingegen wollte zwar keine revolutionäre Umgestaltung in Form eines kompletten Relaunchs, aber doch eine Reform. Interessanterweise waren die BesitzerInnen von Lesebrillen in beiden Fraktionen vertreten.

Doch wie genau sollte die Reform aussehen? Die iz3w hatte sich dazu nicht näher geäußert. Die Redaktion tat, was JournalistInnen so tun, wenn sie, wie so oft, keine Ahnung haben: Sie begann zu recherchieren. Fündig wurde sie bei einem Institut für Seniorenforschung. Dessen »10 Gebote für die Gestaltung von Seniorenbroschüren«

erwiesen sich als wahre Fundgrube. Da hieß es beispielsweise: »Broschüren werden zwar von Senioren in der Regel mit Brille gelesen, trotzdem ist eine gut lesbare Schrift wichtig für das leichtere Erfassen des Inhalts und für die emotionale Zuwendung zum Absender«. Da die RedakteurInnen wie alle Menschen nichts anderes wollen als geliebt werden, waren sie nun motivierter denn je, emotionale Zuwendung der LeserInnen zu kreieren.

Die »10 Gebote« waren aber nicht nur hinsichtlich typographischer Fragen ein AhaErlebnis. »Natürlich muss auch der Inhalt der Seniorenbroschüre interessant sein, um bei der Zielgruppe erfolgreich sein zu können.« Hmmm, die Notwendigkeit von interessanten Inhalten war bisher noch nicht so recht bedacht worden. Ebenso wenig auf dem (Bild)Schirm hatte die Redaktion folgenden Hinweis: »Je älter die Zielgruppe, um so stärker werden englische Bezeichnungen emotional abgelehnt.« Oh no, Anglizismen hatten sich in der iz3w selbst bei Überschriften eingeschlichen. Deshalb also blieben die Liebeserklärungen der LeserInnen aus! Unmittelbar einleuchtend war auch diese Empfehlung: »Bei einer Seniorenbroschüre sollten möglichst auch Senioren abgebildet sein.«

Die Redaktion begann umgehend, große Pläne zu schmieden. Zunächst suchte sie nach Best Practice Beispielen, ähhh, nach vorbildlich gestalteten Zeitschriften. Doch kaum fielen die Worte »Apotheken Umschau«, unterbrach die bislang geduldig lauschende iz3w rüde. »Stopp, jetzt reicht’s aber. Ihr sollt doch nur die Schrift vergrößern! Ich will schöner werden, nicht seniorengerecht. Sooo alt bin ich jetzt auch wieder nicht«, beschied sie der Redaktion genervt. An deren Urteilsfähigkeit mehr denn je zweifelnd, fügte sie hinzu: »Und noch was: Die endgültige Auswahl der neuen Schrift überlasst ihr bitteschön den LeserInnen. Ihr labert immer rum von wegen Partizipation und so. Jetzt könnt ihr beweisen, dass ihr es ernst meint.«

Das, liebe LeserInnen, ist die Geschichte, warum auf den Seiten 4 – 5 und 6 – 7 zwei Texte in einer größeren Schrift zweispaltig gesetzt sind. Erstellt wurden die Entwürfe vom Grafikbüro MAGENTA, das die iz3w schon seit 18 Jahren gestaltet. Der Lesetext der Seiten 4 – 5 ist in der Schrift Stone gesetzt, die Seiten 6 – 7 in der Milo.

Büro MAGENTA und die iz3w verstehen sich übrigens bestens. Schon lange lästern sie hinter dem Rücken der Redaktion über deren Hang zu Bleiwüsten und ihrer Panik vor Weißflächen. Wenn Sie, liebe LeserInnen, sich dem Bündnis der beiden anschließen, beugt sich auch

die redaktion

Rückmeldungen zu den beiden alternativen Schriften (und zu allem anderen) bitte an [email protected]

Geliebt werden wollen

iz3w • September / Oktober 2014 q 344

4

Ko lumbien

Schleichkatze auf HochtourenDer Friedensprozess in Kolumbien stößt weiter auf große Hindernisse

Im Juni wurde Kolumbiens Präsident Santos für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Seine Friedensgespräche mit der Guerilla und das Programm für Opferentschädigung und Landrückgabe sind wichtige Schritte hin zu Frieden. Doch Menschenrechte werden noch immer massiv verletzt, und die Wirtschaftspolitik schürt Ungleichheit.

von Matthias Schreiber

t Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Am Ende war es die versammelte Linke Kolumbiens, die Juan Manuel Santos Calderón am 15. Juni seine zweite Präsidentschaft sicherte. Ausgerechnet Santos. Jenem ehemaligen Minister, in dessen Zeit als Chef des Verteidigungsressorts unter Präsident Álvaro Uribe Vélez Militär und Polizei mit über 4.700 außergerichtlichen Hinrichtungen ei-nige der fürchterlichsten Menschenrechtsverbrechen staatlicher Sicherheitskräfte verübten. Jenem Hardliner, für den vor vier Jahren noch Uribe als Anführer der ultrakonservativen Rechten kräftig die Wahlkampftrommel gerührt hatte.

Ihren Anfang nahm die Allianz zwischen dem Amtsinhaber und der Linken vier Monate zuvor. In einem epischen Medienkrach hatte Expräsident Uribe seit Längerem mit seinem Nachfolger gebrochen, weil er das seit 2012 gültige Gesetz für Opferentschä-digung und Landrückgabe und die im selben Jahr aufgenommenen Friedensgespräche mit Kolumbiens größter Guerilla FARC rundweg ablehnte. Später hatte er mit dem Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande auch seine eigene Partei gegründet. Ende Februar 2014 schließlich bestimmte der Expräsident erst seinen früheren Finanzminister, den weitgehend unbekannten Óscar Iván Zuluaga Escobar, zu deren Präsidentschaftskandidaten. Bei den Parlamentswahlen im März zog der umtriebige und in vielen Re-gionen Kolumbiens noch immer äu-ßerst populäre Uribe dann selbst als Anführer der zweitstärksten Fraktion in die Senatskammer ein.

Fortan rückte der sich bieder ge-bende Zuluaga Woche für Woche stärker in den Umfragen zu Santos auf. Nach oben spülte ihn wohl nicht zuletzt Uribes Heckwelle: Ununterbrochen beschwor der sein Mantra, allein militärische Härte könne dem Land Frieden bringen, und wütete in Dauertiraden gegen den Amtsinhaber, dieser kaufe Stimmen und veruntreue Steuergelder für seine Wahlkampagne. Dennoch unerwartet gelang es Zuluaga Santos mit 29 zu 26 Pro-zent der Stimmen im ersten Wahlgang Ende Mai sogar als Verlierer in die Stichwahl zu schicken. Die Wahl wurde damit doch noch zu einer Abstimmung für oder gegen die Verhandlungen mit der Guerilla. Zuvor hatten sie nicht die alles überragende Rolle im Wahlkampf gespielt.

Geeint in der Hoffnung auf einen Friedensvertrag – und der Furcht vor einer Rückkehr zur militärischen Eskalation unter einem Präsi-denten Zuluaga – gaben sich die linken Strömungen Kolumbiens von nun an so geschlossen wie selten. Die in der ersten Runde unterlegenen Enrique Peñalosa Londoño von der Alianza Verde und Clara López Obregón vom Polo Democrático, auch die Unión Patriótica, die Marcha Patriótica und sogar die Kommunistische Partei – sie alle riefen ihre UnterstützerInnen vor der Stichwahl auf, für den Amtsinhaber zu stimmen. Mit 51 zu 45 Prozent kam San-tos mit einem blauen Auge davon. Vor ihm liegt nun die Aufgabe, ein in Fragen der Konfliktlösung so stark wie nie zuvor gespaltenes Land zu versöhnen.

Wirtschaftswunder dank Plünderung

t International hat die Regierung Santos neben der Friedens politik vor allem für ihre Wirtschaftsbilanz viel Beifall bekommen. Seit ihrem Amtsantritt 2010 wächst die Gesamtwirtschaftsleistung jährlich um vier Prozent oder mehr. Die Exporterlöse sind seitdem gar um 45 Prozent auf 66,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013 gestiegen, fast 20 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und mit 16,8 Milliarden US-Dollar investierte das Ausland 2013 so viel wie noch nie in Kolumbien. Für ein Land, das nach wie vor einen Krieg im Innern führt, beeindruckende Zahlen. Sie haben Kolumbien nicht nur einen Platz unter den »Schleichkatzen« eingebracht – jenen als CIVETS-Staaten bezeichneten neuen Schwellenländern, denen glänzende ökonomische Zukunftsperspektiven bescheinigt werden. Auch mit der OECD verhandelt die Regierung seit 2013 über eine Vollmitgliedschaft.

Das Zerwürfnis zwischen dem Santos- und Uribe-Lager muss aus dieser Perspektive überraschen, haben doch beide Präsidenten diese Entwicklung angekurbelt und das Land für den handelspoli-

tischen Zeitgeist geöffnet: Sieben Frei-handelsverträge hat der aktuelle Präsident bisher unterzeichnet, elf sein Vorgänger.Beim Großteil der Bevölkerung kommt indes vom Wachstum nur wenig an: Mit einem GINI-Index von 0,54 war in

Kolumbien auch 2013 Besitz und Einkommen so ungleich verteilt wie nur in wenigen Staaten Lateinamerikas, der ungerechtesten Region der Erde. Fast ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der nationalen Armutsgrenze von weniger als 107 US-Dollar Einkommen pro Kopf und Monat. Auf dem Land sind es sogar 43 Prozent.

Dies verwundert kaum. Denn die Wirtschaft wächst vornehmlich in Sektoren, die nachwachsende, fossile oder mineralische Rohstof-fe ausbeuten. Deren Ausfuhr erzielt allein 80 Prozent aller Export-erlöse. Wie kein anderer Zweig floriert dabei die von Santos zur »Entwicklungslokomotive« gekrönte Öl- und Bergbau-Industrie – eine Branche, die zwar riesige Landflächen verschlingt, aber nur

Das Zerwürfnis zwischen den Lagern von Santos und Uribe überrascht

iz3w • September / Oktober 2014 q 344

5

für wenige Arbeitsplätze und Steuereinnahmen sorgt. Seit 2010 ist der Sektor im Jahresschnitt um neun Prozent gewachsen, mehr als doppelt so stark wie die Gesamtwirtschaft. Er allein absorbiert heute fast die Hälfte der Auslandsdirektinvestitionen. Und seine Erzeugnisse, allen voran Öl, Kohle und Gold, generieren schon über drei Viertel der Exporteinnahmen.

Im Bergbau zeigen sich auch die Parallelen zu Uribes Wirtschafts-politik besonders deutlich: Leitete dieser mit der Vergabe von fast 7.000 Schürflizenzen den Mineralien-Boom ein, setzte ihn Nach-folger Santos mit etwa 2.000 genehmigten Konzessionen fort. Schon heute kann auf 8,5 Millionen der 114 Millionen Hektar großen Festlandsfläche Kolumbiens geschürft und gegraben wer-den. Zusätzlich erklärte die Regierung 2012 weitere 20,5 Millionen Hektar zu »strategischen Bergbaugebieten« der Branche.

Sicherheit = Wohlstand = Frieden?

t Viel Hehl aus der Nähe zum politischen Kurs seines Vorgängers hat Santos nie gemacht. Nicht umsonst überschrieb er 2010 den Nationalen Entwicklungsplan mit dem Leitmotiv »demokratischer Wohlstand«. Unüberhörbar hallt hier rhetorisch Uribes Politik der »demokratischen Sicherheit« nach – jene Doktrin, die Verteidi-gungshaushalt und Personal in Polizei und Armee nahezu verdop-pelte, ZivilistInnen massiv in Militäraktionen einzubinden begann und zehntausende Paramilitärs derart lückenhaft demobilisierte, dass tausende Altmitglieder heute weiter in neuen Verbänden operieren können. Man kann Santos’ Wortspiel auf zweierlei Weise lesen: Als Abkehr von Uribes Sicherheits-, nicht aber seiner Wirt-schaftspolitik – oder als Bekenntnis zur Kriegsstrategie des alten Präsidenten, die dem neuen als Fundament seines Wachstumsplans dient.

Ohne Frage, mit dem Opfergesetz ging die Regierung Santos einen historischen Schritt vor allem auf die mehr als 5,9 Millionen Binnenvertriebenen zu. Sie sollen darüber zumindest einen Teil der 6,6 bis 10 Millionen Hektar Land zurückerhalten, die ihnen im bewaffneten Konflikt gestohlen worden sind. Dass sich die Regie-rung um den Dialog mit den Guerilla-Gruppen bemüht, verdient

ebenfalls Anerkennung: Mit den FARC verhandelt sie offiziell seit Oktober 2012, mit dem kleineren ELN führt sie seit Anfang 2014 Sondierungsgespräche.

Einen Waffenstillstand für die Dauer ihrer Verhandlungen haben FARC und Regierung zwar nicht vereinbart. Aber der bisherige Verlauf der weitgehend geheim in der kubanischen Hauptstadt Havanna geführten Gespräche lässt hoffen. Von sechs Agenda-punkten einigten sich die Delegationen bereits in dreien. Entschie-den sind Übereinkünfte über eine »umfassende Landreform«, die Abkehr der Guerilla vom »illegalen Drogenhandel« und die »poli-tische Teilhabe« künftiger Exguerilleros. An das abgemachte Still-schweigen über die genauen Inhalte hielten sich beide Seiten bisher ebenfalls. Und selbst kräftige Differenzen und Störfeuer von außen haben die Gespräche nicht kippen können. All das spricht für den ernsthaften Willen, sich zu einigen.

2013 wurden in Kolumbien 14.782 Morde und 219.398 Ver-treibungen verzeichnet. Bei allen Friedensbemühungen kann da von einem nahen Ende des Gesamtkonfliktes keine Rede sein. Dafür müsste die Regierung auch die nach wie vor aktiven para-militärischen Verbände wirklich zerschlagen.

Ob die Guerillagruppen im Fall eines Friedensabkommens tat-sächlich dauerhaft entwaffnet, aufgelöst und ihre Mitglieder in das gesellschaftlich-politische Leben reintegriert werden können, wird – wie der Erfolg der Landrückgabe-Initiative – auch davon abhän-gen, inwieweit die Regierung bereit ist, ihre Wirtschaftspolitik zu überdenken. Denn die jahrzehntelangen Konflikte darüber, wie die fruchtbaren und rohstoffreichen Ländereien Kolumbiens genutzt werden sollen, sind einem Modell geschuldet, das zum Vorteil Weniger die Ausbeutung von Land als Hauptstütze der nationalen Wirtschaft vorsieht. Diese Frage werden Gespräche mit den Gue-rilleros indes nicht allein beantworten können.

t Matthias Schreiber ist Mitglied der Kolumbien-Ländergruppe von Amnesty International Deutschland. Eine längere Fassung dieses Beitrags steht auf www.iz3w.org

Eines von vielen Opfern: FARC-Militärchef »Mono Jojoy« starb bei einem Bombardement

iz3w • September / Oktober 2014 q 344

Foto: iz3w-Archiv

iz3w • September / Oktober 2014 q 344

20

Freigesetzte ÜbelDer Uranabbau hinterlässt gefährliche Nebenprodukte und irreversible Langzeitfolgen

Die Gewinnung von Uran birgt erhebliche Gefahren für Mensch und Umwelt, die auch lange Zeit nach dem Ende des Uranbergbaus noch präsent sind. Neben Gesundheitsrisiken bei der Verarbeitung, dem Transport und der Extraktion berührt die Urangewinnung aber auch Landrechtsfragen und übergeht Mitbestimmungsrechte.

von Günter Wippel

t Als der deutsche Chemiker Eugen Klap roth 1789 das chemische Element Uran entdeckte, hatte es nur geringe Bedeutung. Erst durch die von Otto Hahn, Lise Meitner und anderen 1938 entdeckte künstliche Kernspaltung, die nur mit Uran (U 235) möglich war, gewann es strategische und wirtschaftliche Bedeutung. Die unkontrollierte Kettenreaktion, die man mit der Uranspaltung auslösen konnte, eröff-nete die Möglichkeit, eine Waffe mit extremer Sprengkraft zu bauen.

Das erkannten bald auch die Militärs. Die Gewinnung von Uran wurde zu einer Frage kriegsentscheidender Bedeutung. In der Folge wurde massiv nach Uran gesucht, zunächst dort, wo Radium – ein Zerfallsprodukt von Uran – gewonnen worden war, wie in Port Radium im Norden Kanadas oder in Shinkolobwe in Belgisch-Kongo (siehe S. 18).

Aufgrund der kriegswichtigen Bedeutung gingen Regierungen dazu über, Uranberg-werke zu verstaatlichen oder gleich als Staats-unternehmen zu gründen. So entstand in Frankreich die Firma CO-GEMA, in Russland ROSA-TOM, in Kasachstan Kaza-tomprom. In Deutschland waren es die Urangesell-schaft mbH und die Uran-erzbergbau GmbH, beide 1967 gegründet, auf Ver-anlassung der damaligen Bundesregierung und von dieser finanziell gefördert.

Uranbergwerke wurden unter strenge Ge-heimhaltung gestellt und mit Tarnnamen ver-sehen wie die «Sowjetisch-Deutsche Aktien-gesellschaft (SDAG) Wismut« in der DDR. Es entstanden »Staaten im Staat«. So hatte die

SDAG eigene Krankenhäuser, einen ‘Sicher-heitsdienst’, eine bessere Nahrungsmittelver-sorgung. Parallelen sind heute in den Minen-städten Arlit und Akokan im Niger oder in Arandis in Namibia zu finden, errichtet speziell für die BergarbeiterInnen mit Krankenhäusern, die im Besitz der Bergbaufirmen sind.

Der Gedanke, die Kettenreaktion zu kont-rollieren und zur Energiegewinnung zu nutzen, wurde ebenfalls schon in den 1940er Jahren verfolgt: Enrico Fermi gelang 1942 der Bau eines ersten «Uranreaktors«. Bis zur Entwick-lung kommerzieller Atomreaktoren war es

noch ein weiter Weg. US-Präsident Eisenhower hielt 1953 vor der UN-Vollver-sammlung die Rede «Atoms for Peace«. Sie war Teil ei-ner großen Medienkampa-gne, um Nukleartechnik nach dem Schrecken von

Hiroshima und Nagasaki gesellschaftsfähig zu machen. Zwei Jahre später gingen die ersten Atomreaktoren ans Netz, in der UdSSR und in England.

In der Europäischen Gemeinschaft wurde die Entwicklung und Nutzung der Atomkraft 1957 durch den Euratom-Vertrag zementiert.

Bereits Probebohrungen können das Grundwasser radioaktiv verseuchen

Radioaktive Spielereien:

Experimentierkasten aus den

1950ern, Quelle: orau.org

iz3w • September / Oktober 2014 q 344

21

Uran

Der erste bis heute gültige Artikel des Vertrags besagt, es sei Aufgabe der Atomgemeinschaft, »zur Hebung der Lebenshaltung in den Mit-gliedstaaten und zur Entwicklung der Bezie-hungen mit den anderen Ländern beizutra-gen.« Damit wurde ein Grundstein für den weltweiten Handel mit Uran und Kerntechno-logie gelegt.

Vom Fund zum Abbau

t Geologisch gesehen kommt Uran in ge-ringsten Konzentrationen fast überall vor. In manchen Regionen ist das Grundwasser so stark mit Uran belastet, dass es nicht als Trink-wasser geeignet ist. Der Abbau lohnt nur dort, wo Uran im Gestein eine bestimmte Konzen-tration erreicht. Zu Beginn wird prospektiert: Uranhaltige Gebiete werden durch Grundla-genuntersuchungen eingegrenzt. So hat die deutsche Uranerzbergbau GmbH bereits in den 1970er Jahren weltweit im Auftrag der Bundesregierung nach Uran gesucht: in Aus-tralien, Tansania, Kanada und den USA. Die Untersuchungsergebnisse dienen heute, zum Beispiel in Tansania, neuen Forschungen zur Uranerkundung als Grundlage. Im zweiten Schritt, der Exploration, werden Anomalien in der natürlichen Radioaktivität aufgespürt, die auf Uranvorkommen schließen lassen. Danach wird der Uranerzkörper durch Probebohrungen in seiner Ausdehnung und Qualität erfasst.

Bereits Probebohrungen können Grund-wasser radioaktiv oder chemisch, durch Bohr-schmiermittel, verseuchen und in der Folge Gesundheitsschäden bei Mensch oder Tier verursachen. Quellen und Wasserstellen kön-nen versiegen, wie in Mali, Tansania und der Mongolei geschehen. Probebohrungen wer-den oft ohne Zustimmung der Bevölkerung vor Ort durchgeführt (s. S. 30). In Mali war und in Tansania ist Land beispielsweise ge-meinschaftlicher Besitz der Dörfer, unterschied-liche Landrechtsauslegungen zwischen Ge-meinden und Staat führten zu Streitigkeiten. In Tansania wurde den Protesten aus der Be-völkerung 2012 und 2013 mit Polizei-Eskorten der Explorationsteams begegnet.

Zeigen Machbarkeitstudien, dass der Abbau nicht nur technisch möglich, sondern auch wirtschaftlich rentabel ist, so werden Umwelt-verträglichkeitsprüfungen (UVP) und daran anschließend Genehmigungsverfahren einge-leitet und schließlich Lizenzen zum Abbau vergeben.

Die Evaluierung von UVPs erfordert hoch-spezialisierte Kenntnisse in Sachen Bergbau, Ausbreitung von radioaktiven und toxischen Materialien in der Umwelt, deren Anreiche-rung, ihr Langzeitverhalten bezüglich Grund- und Oberflächengewässern etc. Vielfach ver-fügen die Behörden der Länder des Globalen Südens nicht über die erforderlichen Kennt-nisse und überlassen auch die Überwachung des Betriebs den Firmen selbst: So verfügt Malawi trotz des neuen Uranbergwerks Kay-

elekera über keinerlei Einrichtungen zur Mes-sung von Radioaktivität. Zudem sind Verwal-tungen oft schnell bei der Unterschrift, wenn Bergwerksfirmen Steuereinnahmen und Ar-beitsplätze versprechen.

Der Preis macht’s

t In der Regel ist Uran nur in geringen Kon-zentrationen von 0,01 bis zirka zwei Prozent im Uranerz vorhanden. Hochprozentige Vor-kommen wie Cigar Lake (Kanada) mit bis zu 20 Prozent Urangehalt sind selten. Ab wann sich der Abbau rentiert, bestimmen der Welt-marktpreis und die Abbaubedingungen: nied-rige Löhne, wenig Umweltschutzvorschriften.

Im Jahr 2007 stieg der Uranpreis plötzlich auf ein Mehrfaches an. Die Zahl der im Uran-sektor tätigen Firmen stieg sprunghaft an. Um die erforderlichen finanziellen Mittel aufzu-bringen, platzierten sie auf dem Kapitalmarkt Aktien und Anteile, suchten und fanden risi-kofreudige Investoren, die beim Fund eines Uranvorkommens schnellen Reichtum erhoff-ten. So identifizierte Mantra aus Australien das Mkuju River Uranvorkommen im Selous Game Reserve in Tansania (siehe iz3w 337). In der Regel folgt dann der Verkauf an eine der großen Uranfirmen.

Heute werden bereits Vorkommen mit 0,02 bis 0,05 Prozent Urangehalt als abbauwürdig betrachtet. Um bei einem Urangehalt von 0,1 Prozent einhundert Tonnen Natururan zu ge-winnen, müssen 100.000 Tonnen Erz abge-baut werden. 99.900 Tonnen werden zu Abraum, bei niedrigeren Konzentrationen vervielfacht sich diese Masse. Dass Uran und einige seiner Zerfallsprodukte auch im Abraum toxisch wirken, wird meist weniger beachtet.

Uranerz wird im Tagebau oder im Unter-tagebau abgebaut. Das Uranerz wird auf Sandkorngröße zermahlen. Anschließend wird das Uran meist mit Schwefelsäure sowie an-deren Chemikalien ausgelaugt. Die so ge-nannte Uranmühle ist eine chemische Fabrik, die das als Yellowcake bekannte Natururan produziert. Für die Berg- und die Uranmüh-lenarbeiterInnen ist die Gewinnung mit hohen Risiken verbunden.

Yellowcake wird in der Regel auf dem Land- und Seeweg zur Weiterverarbeitung abtrans-portiert. Zurück bleibt der Abraum – fest oder flüssig. Er enthält zirka 85 Prozent der ur-sprünglichen Radioaktivität des Uranerzes. Einige der Zerfallsprodukte von Uran, die im Abraum verbleiben, sind sehr langlebig: U234 mit 245.500 Jahren, Thorium mit 77.000 Jah-ren und Radium 226 mit 1.600 Jahren. Die Abraumhalden bleiben lange Zeit radioaktiv, aus menschlicher Perspektive ewig.

Durch den Bergbau, das Zermahlen des Erzes und das chemische Auslaugen ist die radiologische Situation irreversibel verändert. Der vorherige Zustand – Einschluss des Urans im Gestein mit vergleichsweise geringen Frei-setzungen – kann nie wieder hergestellt wer-

den. Das Uran und seine ca. 60 Zerfallspro-dukte sind in der Umwelt nahezu frei beweglich: Sie können über die Atemluft in die Lunge gelangen, über Grundwasser ins Trinkwasser, über den Boden und Pflanzen in den Organismus und diesen schädigen. Au-ßerdem sind genetische Schäden infolge der Strahlung möglich, die an künftige Generati-onen weitergegeben werden und sich mög-licherweise erst bei ihnen zeigen.

Abraum und Schlämme müssten aufgrund ihrer Radioaktivität isoliert gelagert werden. Da die Zerfallsprodukte langlebig sind, müss-te die Lagerung zudem über einen langen Zeitraum sichergestellt sein. Doch es gibt keinerlei Methoden, Millionen Tonnen Abraum auf Tausende von Jahren hinaus sicher zu la-gern. Jede Sanierung kommt dem Versuch einer Schadensbegrenzung gleich. Zudem belaufen sich die Kosten einer Sanierung ehe-maliger Uranbergbaue schnell auf Milliarden-beträge. Das belegen Studien, die das deut-sche Wirtschaftsministerium (1995) als auch die OECD in Zusammenarbeit mit der IAEA (2002) erstellen ließen.

Fehlende Kontrolle verbilligt den Abbau

t In den Ländern des Südens gibt es keine oder nur sehr unzureichende Vorkehrungen, die Uranfirmen zur Sanierung ihrer Bergwer-ke zu verpflichten. Während die Firmen in Australien Geld für die Sanierung in einen Fonds einbezahlen müssen, gibt es in anderen Ländern lediglich Verpflichtungen zur Sanie-rung. Zudem können sich die Unternehmen Sanierungsverpflichtungen entziehen, zum Beispiel durch Konkurs. Dann obliegt die Sa-nierung den Staaten, und diese haben in der Regel nicht die finanziellen Mittel, manchmal auch nicht den politischen Willen, diese Auf-gabe anzugehen. Der radioaktive und toxische Abraum bleibt für die nächsten Jahrhunderte als Gefahr für Umwelt und Gesundheit der Bevölkerung liegen.

Gesetzeslücken, ungleiche Auflagen und mangelnde Kontrolle in vielen Ländern des Südens, insbesondere in Afrika, haben eine geografische Verlagerung des Abbaus begüns-tigt. John Borshoff, Chef der australischen Uranbergbaufirma Paladin, benennt den Grund der Verlagerung seiner Firmenaktivitä-ten so: »Australien und Kanada sind übermä-ßig anspruchsvoll ... Da gibt es Überreaktionen hinsichtlich der Umwelt- und Sozialbelange, die Unternehmen wie Paladin zwingen, nach Afrika zu gehen.« Sein Unternehmen wende-te sich, wie viele andere auch, dem afrikani-schen Kontinent zu. Dort baut Paladin Uran in Malawi und in Namibia ab.

t Günter Wippel ist Mitglied der Arbeits-gruppe uranium-network.org der Organisa-tion Menschenrechte 3000 e.V.

44

F i lm

»Auf der Suche nach dem besseren Leben«Interview mit dem Dokumentarfilmer David Fedele

iz3w: Woher kam die Idee, einen Film über Mi-grantInnen im marokkanischen Gourougou zu drehen?David Fedele: Ich bin in einer Einwanderer-familie aufgewachsen, da meine Großeltern während des Zweiten Weltkrieges von Italien nach Australien auswanderten. Als ich nach Europa kam, habe ich mich zunehmend für die Geschichten von MigrantInnen interessiert, hauptsächlich jener vom afrikanischen Konti-nent. Ich wollte sie dokumentieren und dach-te, es würde stärker und realer wirken, die Situation der MigrantInnen auf ihrem Weg zu filmen, anstatt ihre Geschichten aus der Ret-rospektive aufzuzeichnen. Bei der Recherche nach den Hauptmigrationsrouten von Afrika nach Europa stieß ich auf Berichte aus Gou-rougou. Daher bin ich nach Marokko gereist, mit der Intention, die Berge zu erkunden und zu versuchen, einen Film zu machen. Aber ich hatte keine Vorstellung davon, wie der Film werden würde.

Er behandelt ein politisches Thema, aber ich habe versucht, auch menschliche Geschichten zu erzählen, den Alltag der Mi-grantInnen zu zeigen, die so würdevoll wie möglich unter diesen extremen und hoff-nungslosen Bedingungen leben. Ich wollte ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Für mich geht es in dem Film nicht nur um Marokko und Spanien, sondern um eine universelle Geschichte von Migration, die überall auf der Welt geschehen könnte: Um Motive, die Menschen dazu ver-anlassen, ihre Familien und FreundInnen zu

verlassen, ihr Leben zu riskieren auf der Suche nach einem besseren Leben.

Wie haben Sie Zugang zu dem Lager und den Menschen dort bekommen?

t Nach ein paar Tagen in Marokko habe ich den jungen marokkanischen Filmemacher Reda Afirah kennen gelernt, der sich ebenfalls für die Thematik interessierte. Er arbeitete mit mir als Assistent und Übersetzer. Ohne ihn hätte ich den Film nicht machen können. Ich spreche kein Französisch, also half er mir sehr bei der Sprache und der Kommunikation mit den MigrantInnen. Wir hatten am Anfang aber keine Kontakte, daher gingen wir im wahrsten Sinne des Wortes in die Berge und suchten nach MigrantInnen.

Die MigrantInnen organisieren sich in Gruppen, die nach unterschiedlichen Natio-nalitäten und Sprachgruppen separiert sind. Wir haben viel Zeit damit verbracht, uns mit Menschen aller Gruppen zu unterhalten, ihnen zuzuhören, gemeinsam zu essen, Fußball zu spielen... So konnten wir sie als Menschen kennen lernen und verbrachten nicht nur Zeit damit, zu filmen. Wir haben eine eher per-sönliche Beziehung zu den Gefilmten aufge-baut – ich hoffe, das spiegelt sich im Film wider. Wir hatten großes Glück, Yacou aus der malischen Gemeinschaft zu treffen, eine der Hauptfiguren des Films. Er war seit zwei Jahren in Gourougou und ein respektierter Mann innerhalb der Community. Wir erklärten ihm unser Vorhaben. Er sagte, er würde die Anderen fragen, ob sie uns erlauben würden

zu filmen, wir sollten in ein paar Tagen wieder kommen. Glücklicherweise waren sie einver-standen.

Haben Sie während der Dreharbeiten in dem Lager gelebt?

t In Gourougou zu filmen war unglaublich riskant, für mich, für Reda und die MigrantInnen selbst. Während wir drehten, kamen das ma-rokkanische Militär und die Polizei fast jeden Morgen gegen vier Uhr in die Berge, um Migrant Innen festzunehmen und ihre Lager-stätten niederzubrennen. Daher haben wir, so sehr wir es wollten, nie in den Bergen geschla-fen, sondern liefen morgens oder, wenn Militär und Polizei da waren, mittags in die Berge. Abends gingen wir zurück in die nächstgele-gene größere marokkanische Stadt Nador.

Während eines Zeitraums von zehn Wochen konnten wir drehen, bis wir von der Polizei festgenommen und verhört wurden. Sie hiel-ten uns für viele Stunden fest, erst in den Bergen und dann in der Polizeistation in Nador. Ich wurde dazu gezwungen, jedes Foto auf meiner Kamera zu löschen, auf dem eine »schwarze Person« zu sehen war, aber glück-licherweise entdeckten sie das Filmmaterial nicht. Sie warnten uns eindringlich, nicht mehr nach Gourougou zurückzukehren. Ich blieb dann noch sechs Monate in Marokko, um den Film fertig zu bearbeiten.

Welche weiteren Schwierigkeiten gab es beim Dreh? Und wie reagierten die MigrantInnen auf das Filmen?

iz3w • September / Oktober 2014 q 344

t An der Grenze zwischen Marokko und der spanischen Enklave Melilla: Auf Überwachungs-kameras ist zu sehen, wie Menschen den mit Stacheldraht gesäumten Zaun überwinden wol-len, um nach Europa zu kommen. Von mehr als 2.000 Geflüchteten seit Beginn des Jahres ist die Rede. Der australische Regisseur David Fedele versucht mit seinem Film »The Land Between«, diesen Menschen ein Gesicht zu geben. Gedreht hat er ihn in den Bergen von Gourougou bei Melilla, wo tausende Flüchtlinge auf den richtigen Moment warten, den Zaun zu überwinden und in ein spanisches Auffanglager zu gelangen. Vie-le haben es schon mehrmals versucht, Wunden und Narben an Armen und Beinen zeugen davon.

So auch Yacou aus Mali, eine der Hauptper-sonen des Films. Er ist bereits seit mehr als zwei Jahren in Gourougou und wartet, ermutigt durch

die, die es schon geschafft haben, auf seine drit-te Chance, nach Europa zu kommen, wo für ihn seiner Meinung nach alles besser wird. Fedele dokumentiert sein Camp, das der Malier, zeigt provisorische Schlafplätze, die mit Gestellen aus Ästen, Plastiktüten und Pappkartons geschützt sind und die immer wieder von Polizei und Mili-tär zerstört werden. Viele Geflüchtete sind Opfer von Übergriffen seitens der Sicherheitskräfte ge-worden, wurden teilweise brutal geschlagen, einige sogar zu Tode.

Fedele filmt die malischen Migrierten bei ihren täglichen Aktivitäten, beim Kochen und Essen, Flicken der Kleidung und Schlafplätze, beim Fuß-ballspielen oder Ausharren, bei der Vorbereitung auf die richtige Nacht für den nächsten Versuch, den Zaun zu überqueren. Dabei haben die Men-schen die Gelegenheit, ihre Geschichte zu erzäh-

The Land Between

len: Wo sie herkommen, was sie zur Migration bewegte, welche Stationen sie bereits durchlau-fen haben und was sie sich von Europa erhoffen.

Die unter anderem auf dem International Environmental Film Festival in Paris preisgekrön-te Dokumentation wurde vom Regisseur eigen-ständig finanziert und produziert. Sie wurde ohne großes Equipment gefilmt, weshalb der Eindruck entsteht, nah am Geschehen dran zu sein, was durch ungeschönte Bilder und Einstellungen noch verdeutlicht wird. Der Film lebt ausschließlich von den Äußerungen der MigrantInnen, von ihren Geschichten und Meinungen. Genau das zeich-net ihn aus und unterscheidet ihn von anderen Filmen zum Thema.

t The Land Between 2014, 78 min., Regisseur und Produzent: David Fedele kf

45

t Es war aus verschiedenen Gründen schwer, diesen Film zu machen. Die meisten Migrant-Innen sind in eine Art Schmuggelnetzwerk verstrickt, selbst wenn es ihnen nicht bewusst ist. Sei es nur dadurch, dass sie jemanden bezahlen, um über eine Grenze zu kommen. Die gesamte Migrationsroute ist von einer Art »Mafia« kontrolliert, auch in den meisten Ge-bieten im Norden Marokkos. In vielen Fällen ist es daher unmöglich, einen Film zu drehen, ohne viel Geld dafür zu bezahlen – was selbst-verständlich gegen alles spricht, an das ich glaube. Da Gourougou aber nur wenig darin verwickelt ist, hatten wir einfacheren Zugang.

Trotzdem war das Filmen nur schwer mög-lich. Ich bin nicht die erste Person, die einen Film zu diesem Thema dreht, viele Fotograf-Innen, JournalistInnen und FilmemacherInnen kamen vor mir. In den Augen der MigrantIn-nen ist die Situation aber immer noch gleich oder sogar schlechter. Daher war die Reaktion der Menschen, mich nach Geld zu fragen, als ich filmte. Sie glaubten, ich würde ihre Ge-schichten dazu nutzen, reich zu werden, wäh-rend sie nach wie vor in den Bergen festsitzen. Es gibt eine Szene in dem Film, in der zwei Männer genau darüber sprechen, dass ich sie nur ausnutzen würde. Für mich war es wich-tig, diese Szene in den Film zu integrieren. Ich versuche ständig, meine persönlichen Gründe zu hinterfragen, einen solchen Film zu drehen, was, denke ich, sehr wichtig ist. Gleichzeitig möchte ich auch das Publikum dazu anregen, sich diese Frage zu stellen, denn was ändert sich an der Situation da-durch, dass es diesen Film gibt und wir ihn uns anschauen?

Der Film ist von Jurys und Publikum gut aufge-nommen worden und wurde sogar ausgezeich-net. Hatten Sie die Möglichkeit, ihn den Migrant-Innen zu zeigen?

t Mit einigen Protagonisten aus dem Film bin ich in regelmäßigem Kontakt. Yacou ist jetzt in einem Auffanglager in Melilla. Er überwand den Zaun im Februar erfolg-reich, nachdem er insge-samt drei Jahre lang in den Bergen lebte. Ich war in Marokko, als er in Melilla ankam und mich anrief. Ich fuhr sofort hin, um ihn zu treffen. Wir schauten den Film gemeinsam an und ich gab ihm ein paar DVDs davon. Ich rufe ihn alle paar Wochen an.

Ich habe den Film auch anderen Migrant-Innen gezeigt, sowohl in Marokko als auch in Europa. Die Reaktionen waren überwältigend positiv. Es ist wichtig für mich, wie Migrant-Innen über diesen Film denken, und dass es mir hoffentlich gelungen ist, ihre prekären Situationen auf eine respektvolle Art und Wei-se darzustellen.

Organisieren sich die MigrantInnen, um ihren Forderungen politisches Gewicht zu verleihen und sie durchsetzen zu können?

t Es gibt viele selbstorganisierte Gruppen von MigrantInnen in Marokko, die eine bes-sere Behandlung und die Anerkennung ihrer grundlegenden Menschenrechte fordern. Außerdem setzen sich verschiedene Netzwer-ke und AktivistInnen sowohl auf der marok-kanischen als auch der spanischen Seite für

die Rechte von MigrantInnen ein. Aber es ist eine sehr schwierige Arbeit unter harten Be-dingungen und es ist mühsam, in diesem Bereich voranzukommen. Denn die Unter-stützerInnen versuchen Rechte von Menschen zu verteidigen, die nach dem marokkanischen

Gesetz gar keine haben. Für die MigrantInnen aus den selbstorganisierten Grup-pen ist politische Arbeit riskant. Meist sind sie nicht registriert und laufen immer Gefahr, als illegal erfasst und abgeschoben zu wer-den – ganz zu schweigen

von Misshandlungen und Gewalt durch die Behörden.

Es gibt einige internationale Organisatio-nen, die MigrantInnen unterstützen. Als ich in Marokko war, hat Médecins Sans Frontières wichtige Arbeit geleistet, in dem sie Medika-mente, Pflege, Decken und andere notwen-dige Dinge für die MigrantInnen bereit gestellt haben, die in den Wäldern leben. Unglück-licherweise haben sie Marokko im März 2013 verlassen – oder wurden dazu gezwungen, das ist nicht klar.

t David Fedele tourt derzeit weltweit mit seinem Film und wird im November auf dem »Augen Blicke Afrika« Filmfestival in Hamburg zu Gast sein. Der Film ist auf DVD erhältlich (www.thelandbetweenfilm.com). Das Interview wurde von Katharina Forster per Email geführt und aus dem Englischen übersetzt.

Yacou (rechts) und seine Freunde in Gourougou Filmstill aus »The Land Between«

»Wir haben eine eher persönliche Beziehung zu den Gefilmten aufgebaut«

iz3w • September / Oktober 2014 q 344

ISSN 1614-0095

Ana

rcho

synd

ikal

isti

sche

Zei

tung Direkte

A k t i o nDer Staat kümmert sich um dich

Erziehung und Bildung als tragende Säule des Staates oder der Emanzipation

Schwerpunkt:

Probeheft gratis!www.direkteaktion.org

Foto: photocase/Gräfin

Aus Print mach mehr –iz3w on air !

Jeden ersten Dienstag im Monat um 16 Uhr auf 102,3 mhz

Livestream: rdl.de

Podcast: iz3w.org

Podcasts · Feature · News

E u r o p a i nE u r o p a i nE u r o p a E u r o p a E u r o p a E u r o p a B e w e g u n gB e w e g u n g

Foto

: Sab

rina

Iovi

no

Hört · Macht · Unterstützt Freie Radios rdl .de /specia l /europa

t iz3w – informationszentrum 3. welt Postfach 5328 • D-79020 Freiburg www.iz3w.org