KMU_LIFE_05_2011

-

Upload

tobias-merz -

Category

Documents

-

view

227 -

download

9

description

Transcript of KMU_LIFE_05_2011

05 / 2011

Neue Dimensionen ermöglichenPassende Unternehmenssoftware

•MehrWissenfürdenWettbewerb•FremdeMärkteinunsicherenZeiten

KMU Business-Software. Damit Ideen Erfolg haben. www.sageschweiz.ch

Unsere Lösung für eine leistungsfähige Business-Software.

Ihre Garantie für ein fortschrittlich geführtes KMU.

Michael Kunz, Sage-Mitarbeiter

Sage_KMU_KMULife_A4_d.indd 1 13.10.2011 08:49:56

1KMU LIFE · 05/2011

EDITORIAL

Liebe Leserinund Lieber Leser

Wer in diesen Zeiten in die Tagespresse schaut, dem springt immer wieder das Wort «Krise» ins Auge. Da ist die Rede von Staats-krisen, Eurokrise oder auch Bankenkrise.

Es stellt sich dabei die Frage, warum das Mainstream der Ökonomiegurus diese Krisen nicht kommen sah und dementsprechend Vorschläge zur Verhinderung einbrin-gen konnte, und jetzt wie die Politiker, Strukturkrisen mit schnellen Feuerwehraktionen bekämpfen muss.

Nehmen wir nur das Beispiel der Finanzmärkte. Sie galten und gelten als der Gipfel ökonomischer Effizienz, stürzten in den letzen Jahren aber immer wieder in die Tiefe. Nur durch massive staatliche Bürgschaften und Finanzsprit-zen für Banken, ganz im Widerspruch zur vorherrschen-den Lehre, konnte ein Zusammenbruch vermieden werden. Jetzt stehen einige europäische Banken wieder vor dem Aus und das staatliche Geld droht, auszugehen. Die analytische Hilflosigkeit der Neoklassik ist mit Händen zu greifen.

Eine erste Antwort auf dieses Versagen kann uns ein etwas anders gestrickter Klassiker geben: John Maynard Key-nes. Er glaubte, dass menschliche Stimmungen die Wirt-schaft stark beeinflussen. Bürgerinnen und Bürger sind keineswegs die rational handelnden Individuen, wie sie die klassische Theorie darstellt. Das Ökonomen-Mainstream hat aber rationale Individuen und freie Märkte in den letz-ten Jahrzehnten zu einem Dogma erhoben. Der Blick und das Verständnis für Strukturkrisen, die sich jenseits von Konjunkturzyklen bewegen, sind dabei verloren gegan-gen. Das merkt man auch an Universitäten, denn in den Fachbereichen Betriebswirtschaft und Wirtschaftswissen-schaften ist die Neoklassik omnipräsent. Auch der akade-mische Nachwuchs kann mit diesen Krisen herzlich wenig anfangen. Wir werden in einer der nächsten Ausgaben dies zum Thema machen.

In unserm aktuellen Themenschwerpunkt kann auch von einer Krise gesprochen werden. Es geht dabei um die Krise der öffentlichen Aufmerksamkeit der ICT-Branche. Ohne Software funktionieren heute kein industrieller Ferti-gungsprozess, kein Produkt und kaum eine Dienstleitung. Trotzdem ist die dahinterstehende Informatik in der Ge-sellschaft kaum präsent. In den Lobbyhallen in Bern be-völkern Vertreterinnen der Agrar- und Pharmabranche die Wandelhallen. Die ICT-Branche sucht man dort vergebens. Gerade eine Handvoll Nationalräte fühlt sich dem Thema verpflichtet. Auch in der Schule freut man sich zwar über die neuen Handys, was aber dahinter steckt, bleibt meist völlig im Dunkeln. Die eigene Branche kann zwar auf eini-ge renommierte Unternehmen wie Abacus oder Opacc ver-weisen, die gemeinsame Aussendarstellung hat aber noch viel Luft nach oben.

Hier gilt es, einen Prozess anzustossen, den wir gerne publizistisch begleiten wollen.

Georg LutzChefredaktor KMU [email protected]

06 36Markterschliessung in volatilen Zeiten

Gerade für KMU sind Auslandmärkte schon immer eine spezielle Herausforderung ge-wesen. Jetzt ist es an der Zeit, mit heissem Herz und kühlem Kopf zu handeln. Wir fra-gen einen Experten mit theoretischem und praktischem Hintergrund nach den vorherr-schenden Tendenzen und den Abbau von zentralen Hürden.

20Elektronische Zertifikate

Die elektronische Welt bestimmt schon längst den kaufmännischen KMU-Geschäftsalltag. Rechnungen werden nicht mehr in Papierform ausgetauscht, Verträge einfach noch als Word- oder PDF-Dokument hin und her gesendet und wichtige geschäftliche Abmachungen per E-Mail bestätigt. Das geht schnell, kann aber juristische Verwicklungen zur Folge haben. Dar-auf gilt es, sich einzustellen.

Aufstellung der ICT-Branche

Auf den ersten Blick ist die ICT-Branche gut aufgestellt. Es gibt hervorragende Universitä-ten und ein hoch gelobtes duales Ausbildungs-system. Allerdings ist die Branche in vielen Teilen der Gesellschaft wenig verankert. Die Folge sind fehlende Fachkräfte und Ausbil-dungsplätze. Wo liegen die Gründe für die De-fizite? An der letzten topsoft gab es ein Panel mit Antworten.

Inhalt

2 KMU LIFE · 05/2011

3KMU LIFE · 05/2011

XXXXXXXXXXXXX

42Transport und Logistik bei Weinen

Weinlogistik ist ein komplexes und zeit-aufwendiges Aufgabenfeld. In Basel gibt es jetzt Lösungen, bei der sich Weinhänd-ler wieder auf ihre Kernkompetenzen kon-zentrieren können. Wir präsentieren ein Weinhotel.

56Competitive Intelligence im Einsatz

Die Auseinandersetzung um die Wettbe-werbsfähigkeit ist Alltag in Unternehmen. Ein zentraler Baustein dabei ist die Aufstel-lung von Mitbewerbern. Dieser Beitrag stellt das Konzept «Competitive Intelligen-ce» (CI) vor. CI ist als Disziplin und als Pro-zess zu verstehen.

52Kreativitätskultur in Unternehmen

Was heute in ist, ist morgen Schnee von ges-tern. Menschen kommen und gehen. Trends entstehen und werden wieder begraben. Wer auf dem Markt erfolgreich sein will, muss nicht nur sich, sondern auch seine Pro-dukte immer wieder neu erfinden. Wie geht man in turbulenten Zeiten mit dieser Schnell-lebigkeit um?

RubrikenEditorial 01Kommentar 05Das Thema 06Dokumentenmanagement 20Hardware 24Kommunikation 26Marketing 32

Aussenwirtschaft 36Mobilität 42Human Ressource 52Recht 76Gadgets 78Impressum 80

Wie erstklassig unser Service ist, zeigt auch das Bonusprogramm SWISS PartnerPlusBene t für KMU. Auf jedem Geschäfts ug mit uns oder einer der Bene tPartner Airlines sammeln Sie für Ihr Unternehmen wertvolle Punkte für Frei üge, Upgrades, Bargeld oder Prämienartikel.

Wer ist schon gerne Passagier, wenn er Gast sein kann?

Jetzt registrieren und mit 1000 Willkommenspunkten starten:swisspartnerplusbene t.ch

057_300_TaxiPlane_SPPB_205x275_KMU_Life 1 13.10.11 08:44

5KMU LIFE · 05/2011

KOMMENTAR

von Herbert Brändli

Wie können Pensionskassen ihre Renten retten

Pensionskassenrenten sind von verschiedensten Sei-

ten gefährdet. Mit der behördlich verordneten Sen-

kung der BVG-Zinsen werden sie bereits beim An-

sparen stark nach unten korrigiert. Daneben steht

politisch die Senkung der Umwandlungssätze schon wieder

auf dem Tapet. Die erwartete Inflation droht derart massiv

gekürzte Renten vollends zu verdampfen.

In der Zweiten Säule bleibt wenig Spielraum, sich gegen die

momentan widerlichen politischen und wirtschaftlichen Ver-

hältnisse zu wehren. Die Schweizer Arbeitnehmer sind im

Zuge einer grassierenden Regulierungswut mit einer zuneh-

menden Enteignung ihrer Altersvorsorgegelder konfrontiert.

Ihre Pensionskassen müssen sich in einem aus technisch und

wirtschaftlicher Sicht weit überdefinierten engen Korsett be-

wegen. In der Folge lassen höhere Kosten und tiefere Erträge

die Renten sinken.

Was können Pensionskassen gegen diesen selbstmörderischen

Aderlass vorkehren? Volatile nach unten orientierte Börsen-

kurse fressen ihre Reserven weg. Die Konzentration auf den

Deckungsgrad lassen weitere Interventionen der Regulato-

ren erwarten, welche die Leistungskraft der Zweiten Säule

nochmals schwächen, nachdem bereits viele Vorsorgeeinrich-

tungen im Nachgang zu den Krisen 2002 und 2008 in eine

Zinsfalle getreten und dort gefangen sind. Solange die Welt

nicht untergeht, besteht berechtigte Hoffnung, dass Pensions-

kassen mit einem adäquaten Risikomanagement Ordnung in

ihren Anlagebereich bringen und zu ihrer tragenden Rolle der

sozialen Sicherung zurückfinden.

Vorweg gilt es, zu beherzigen, dass die zunehmende Langle-

bigkeit für Pensionskassen kein Risiko ist. Es ist eine zentrale

Aufgabe diesem seit langem bekannten Wachstum wirksam

zu begegnen. Sie können das mit Erträgen schaffen. Konkret

sind bei der aktuellen Alterszunahme jährlich ein Viertel

bis ein halbes Prozent zusätzlicher Ertrag erforderlich, um

die Renten jeweils bis zum verzögerten Ableben bezahlen zu

können. Entsprechend erhöhen sich die Sollerträge der Pen-

sionskassen. Mit dieser Aufgabe stehen sie vor einem riesi-

gen Finanzteich. Darin wimmelt es von Händlern und Ver-

mögensverwaltern, aber auch Finanzhaien, Abzockern und

Spekulanten, die mit immer neuen Versprechen an das Geld

der Pensionskassen wollen. Scheingewinne produzierende Fi-

nancial Engineers wurden in ihrem Machbarkeitswahn die

eigentlichen Rattenfänger der Finanzindustrie. Reihenweise www.bb-vorsorge.ch

Herbert Brändli ist Verwaltungsratspräsident und Gründer der B+B Vorsorge AG.

Weitere Informationen

stolpern Pensionskassenmanager und Politiker über ihre

Lockvogelangebote, verpackt in vermeintlich günstige ETFs,

Indices und Securities. Diese teils rein synthetischen Vehikel

werden zulasten der Kunden zwischen Versicherungen, Ban-

ken, Hedge- und Anlagefonds verschoben und verlocht. Die

kaskadenartigen Kostenberge dieser Finanzintermediäre re-

duzieren die echten Erträge der Basisanlagen massiv. Noch

schlimmer: Sogenannte risikolose Konstrukte bergen teils ge-

waltige verschleierte Risiken. Es war reiner Zufall, dass Ado-

boli bankeigene Mittel und keine Kunden- und Pensionskas-

sengelder verzockt hat.

Haben Pensionskassen diesen kostenträchtigen Finanzteich

mit vertrauenswürdigen Vermögensverwaltern überwunden

und befinden sich endlich im transparenten Basisanlageuni-

versum, sollten sie sich auf das Machbare beschränken. Pro-

fond, eine effiziente Sammelstiftung für KMU beispielsweise,

macht nur Anlagen in produktive Vehikel, die regelmässig Er-

trag in Form von Zins, Miete oder Dividenden abwerfen. Speku-

lationen mit Rohstoffen, Versicherungen, Währungen, Katas-

trophen oder Kunst werden tunlichst vermieden. Diese be-

währte Strategie stützt sich auf langjährige Erfahrungswerte.

Entsprechend konzentriert sich mein Haus auf produktive

Sachanlagen, die langfristig, entgegen Anleihen und Kredi-

ten, kosten- und teuerungsbereinigt immer positive Erträge

abgeworfen haben. Damit konnten das hohe Leistungspo-

tential erhalten und Krisen überbrückt werden. Im Vertrau-

en und Wissen, dass die Märkte bis zur Apokalypse immer

wieder korrigieren und nach einem allfälligen Weltuntergang

auch keine Renten mehr nötig sind, nimmt Profond natürliche

Vermögensschwankungen in Kauf. Gleichzeitig ist sie gut ge-

rüstet, wenn Schuldner Haare und Gläubiger Vermögen liegen

lassen, sobald die erwartete Teuerung einsetzt.

6 KMU LIFE · 05/2011

XXXXXXXXXXXXX

PoLitik und iCt-branChe in der sChweiz

Warum ist in der Schweiz kein iPhone oder Facebook erfunden worden? Diese Frage beschäftigt auch uns immer wieder. Die Rahmendaten sind eigentlich nicht schlecht. Es gibt hervorragende Universitäten und ein hoch gelobtes duales Aus-bildungssystem. Allerdings ist die Branche in vielen Teilen der Gesellschaft wenig verankert. Wo liegen die Gründe für die Defizite und was ist zu tun? Um diese beiden Fragen ging es an einem Roundtable an der letzen topsoft.

von Georg Lutz

Luft nach oben

Die letzte topsoft packte ein hei-sses Eisen an. «Politik und IT in der Schweiz» war der Titel eines span-nend besetzten Roundtables in Bern.

Folgende Kernfragen standen auf der Agenda: Stimmen in der Schweiz die politischen Rah-

menbedingungen für «swiss made software»? Wie muss sich der Staat als Auftraggeber ver-halten? Was tut die Politik gegen den Ressour-cenmangel und dessen Auswirkungen auf den ICT-Standort Schweiz? Wo steht die Informatik als Schulfach?

Es fehlt an allen Ecken und KantenBeginnen wir mit den Ausbildungsdefiziten. Ohne Frage sind die Vorteile des dualen Bil-dungssystems offensichtlich. Die Struktur der praktischen Ausbildung einerseits und der wissenschaftlichen Qualifikation andrerseits haben sich bewährt. Aber wenn die Menschen fehlen, die das Konzept mit Leben ausfüllen können, nutzt die beste Struktur nichts. Das be-ginnt schon bei den ganz Kleinen. Jüngere Ge-nerationen haben zwar viele Kompetenzen was Computerspiele und Social Media-Kommunika-tion betrifft. Informatik an Schulen fristet aber weiter nur ein Mauerblümchendasein. Viele

7KMU LIFE · 05/2011

XXXXXXXXXXXXX

Lehrerinnen und Lehrer sind sich dieser Defizi-te gar nicht bewusst. Auch aus diesem Grund fehlen in den nächsten Jahren in der Schweiz 32’000 ITC-Arbeitskräfte. «Es fehlen uns Fach-leute in der Informatik. Ich habe drei bis vier Damen in meinen Seminaren bei gleichzeitig 30 männlichen Teilnehmenden», konstatierte die Moderatorin Prof. Martina Dalla Veccia, Dozentin für E-Business und Online Marketing an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Das Bild vom Informatiker ist immer noch von den pubertierenden blassen IT-Freaks geprägt, die nachts mit einer Pizzaschachtel den Bildschirm anglotzen.

Eigene Hausaufgaben machenEs gibt aber auch ein Manko in den Teppiche-tagen. Immer noch stellen viel zu wenige Un-ternehmensverantwortliche in der ICT-Bran-che Ausbildungsplätze zur Verfügung. Die Schlussfolgerung von Beat Bussmann (CEO Opacc Software AG) ist daher folgerichtig: «Es liegt an der Branche selber, ihre Hausauf-gaben zu machen.»

Dabei geht es «nicht nur um Quantität, son-dern auch um Qualität», wie Dr. Matthias Stürmer (Senior Advisor Ernst & Young und Geschäftsführer der parlamentarischen Grup-pe «Digitale Nachhaltigkeit») betonte. Die zu-kunftsweisenden Arbeitsplätze bei Google sind für ihn ein positives Beispiel. Die Abwicklung der Entwicklungssparte von Microsoft sieht er demgegenüber als negatives Beispiel.

Wenig Präsenz in BernDie Frage nach den Aktivitäten der Dach- und Fachverbände stellt sich nicht nur an diesem Punkt. Luc Haldimann ist Initiant von swiss made software. Die Interessensvertretung der Branche, die auch ein Label ist, hat gerade ein Buch veröffentlicht (siehe Infobox). Ziel ist es, «die Branche sichtbar zu machen». Das ist auch dringend notwenig. Im Parlament ist die Bran-che erschreckend unterrepräsentiert.

Die rhetorisch beste Figur lieferte Kathy Riklin (Nationalrätin der CVP). Für sie ist «die Schweiz ein Agrarland». Zunächst erntete sie ungläubi-

ges Staunen aus dem Publikum und vom rest-lichen Panel. Schnell wurde aber klar, was sie damit meinte. Die Lobbyarbeit der Branche ist im Vergleich zur Agrar- oder Pharmabran-che unterirdisch schlecht in Bern präsent. Eine Handvoll Räte hat sich das Thema auf die Fah-nen geschrieben. Auch eine kleine Umfrage an der topsoft bestätigt das schwache Standing im Parlament. Den meisten fällt gerade noch Ruedi Noser, der umtriebige FDP-Politiker ein. Da ist noch viel Luft nach oben.

Fehlende transparente AusschreibungenEin Unterpunkt betrifft die Ausschreibungen der öffentlichen Hand.Hier bezog das Panel überraschend klare Positionen. Zunächst stell-te Dr. Matthias Stürmer fest, dass «Software immer Abhängigkeiten schafft, egal wie man sich entscheidet». Für die Verbands- und Unter-nehmensvertreter stehen beim Thema öffentli-che Hand weniger die Subventionen, sondern die möglichen Aufträge im Vordergrund. Die-se müssen nach Matthias Stürmer aber offen und transparent ausgeschrieben werden.

Die Branche hat in der Politik in Bern einen schweren Stand.

8 KMU LIFE · 05/2011

DAS THEMA

«swiss made software das Buch 2011» Das grundlegende Buch zur ICT-Branche bietet einen Überblick über die wichtigsten Player der Schweizer Softwareindustrie und stellt deren Ziele, Strategien und Lösungen vor. Dabei werden folgende Themenansätze verfolgt:

• Facts,FiguresandTrends zu swiss made software• Who is who: Exponenten der Schweizer

Softwareindustrie über ihre Strategien, Lö-sungskonzepte und Erfolgsaussichten

• Nachwuchsförderung–DasICT-BerufsbildimWandel–WelchesSkillsetbrauchtderSchweizer Softwarewerkplatz?

• Public:DerStandderDingeinder öffentlichen Ausschreibung• AgileDevelopment:DieSchweizunddie Zukunft der Softwareentwicklung• WolkenamHorizont:Chancen,Risikenund

Nebenwirkung des Cloud Computings für die Schweizer Softwareindustrie

• Innovation:Zukunftsweisendes BPM aus der Schweiz• Trends:WastutsichamSchweizerMarkt?• Showcases:KonkreteBeispiele aktueller Entwicklungen

swissmadesoftware–dasbuchvol.1240 SeitenISBN: 978-3-9523372-2-6CHF 69

«Ausschreibungen finden nicht oder nur unzu-reichend statt». Das ist aus seiner Sicht ein kla-rer Verstoss gegen die WTO-Richtlinien, die die Schweiz ja auch unterschrieben hat. Ergänzend betonte Beat Bussmann dann: «Die öffentliche Hand soll ihre Ausgaben strukturieren». Gerne hätte man als Zuschauer auch die Position von Microsoft, die sich ja schon einige juristische Auseinandersetzungen mit der parlamentari-schen Gruppe «Digitale Nachhaltigkeit» gelie-fert haben, gehört.

Auf jeden Fall sind auch hier die Defizite in Bern sehr deutlich sichtbar. Die Fach- und Dachver-bände müssen dazu mehr tun, als ein Buch zu publizieren.

Kernforderung des PanelsEs blieb Marius Redli (Nationalratskandidat der FDP und früherer Direktor des Bundesamtes für Informatik und Telekommunikation) über-lassen, die übereinstimmende Forderung des Tages zu präsentieren: «Aufträge der öffentli-chen Hand sollen nur an die Firmen vergeben werden, die auch Ausbildungsplätze schaffen.»

Damit wurden die beiden zentralen Themen des Panels in einer Forderung zusammenge-führt. Es gibt aber noch viel zu tun. Wir vom KMU LIFE werden publizistisch am Ball bleiben.

Fehlendes Thema: FinanzenEin zentrales Thema wurde leider am Panel «Politik und IT in der Schweiz» nicht angespro-chen. Das betrifft die Finanzen. Durch sie erklä-ren sich auch die Unterschiede, die beim durch die Medien geisternden Vergleich zwischen der Schweiz und dem Silicon Valley, gezogen werden. In den USA gibt es Risikokapital, wel-ches spektakuläre Produktentwicklungen erst ermöglicht.

In der Schweiz hat man es oft mit Spin-offs von Universitäten und Grossunternehmen zu tun, die sehr vorsichtig agieren müssen. Ein Produkt kann hier nur sehr langsam wachsen. Dies ist ein zentraler Grund, warum ein neues Face-book hier nicht entstehen kann. Ein weiterer betrifft die unternehmerische Persönlichkeiten. Ohne mehr Risikokapital können sich auch kei-ne Persönlichkeiten mit Visionen durchsetzen.

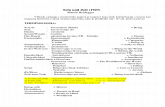

Die Branche in der Diskussion an der topsoft: Luc Haldimann, Beat Bussmann, Jörg Aebischer, Marius Redli, Kathy Riklin und Dr. Matthias Stürmer (vlnr).

Georg Lutz ist Chefredaktor von KMU LIFE.

www.swissmadesoftware.orgwww.topsoft.ch

Weitere Informationen

Ihr CRM und ERP Partner

Wir lassen Sie nicht im Regen stehen

www.km-u.ch

Als Schweizer KMU kennen wir die Anforderungen an CRM- und ERP-Lösungen aus erster Hand. Deswegen umfasst unser Portfolio nicht nur von uns getestete Softwarelösungen. Vielmehr bieten wir ein ganzheitliches Dienstleistungsangebot und betreuen Sie kompetent rund um Ihr CRM und ERP.

Wertschöpfung, Zukunftssicherheit, Qualität, Kompetenz

Für jedes Schweizer Unternehmen die passende Lösung

Für Ihre Finanz- und Lohnbuchhaltung

Massgeschneidert für Handels- und

Produktionsbetriebe

CRM und ERP für Dienstleister

Inserat_KMU_CRMEPR.indd 1 12.10.2011 16:14:48

10 KMU LIFE · 05/2011

wandLungen in der iCt-MesseLandsChaft

Die topsoft ist bisher eine klar fokussierte Softwaremesse. Inzwischen gibt es aber neue Themen, wie Social Media-Kommunikation, die mit an Bord geholt werden und mit der Aufgabe der klassischen ICT-Messe aiciti ergeben sich neue Spielräume. Zudem wird der Sprung über den Röstigraben gewagt. Das sind genug Gründe für ein Interview.

Interview mit Cyrill Schmid von Georg Lutz

Aufbruch zu neuen Ufern

Ihr aktuelles Logo zur topsoft zieren drei Rüebli. Auf den ersten Blick seh-en diese identisch aus. Was ist denn bei Software heute identisch?

Kunden haben heute bei verschiedenen An-geboten von Businesssoftware das Gefühl, sehr ähnliche Produkte vor sich zu haben. Das schlägt sich auch hier an der Messe, wie auch in sehr ähnlichen Verkaufsargumenten nieder.

Es geht um flexible Lösungen, um Produkte, die skalierbar sind …

… genau. In der Realität, wenn man genauer hinsieht sind die Rüebli sehr unterschiedlich. Sie sind gekocht, geschmort oder roh.

Was heisst das für die Software?

Für mich als Kunde muss die Software passen. Das ist das wichtigste Kriterium. Sie muss mei-ne Prozesse und Mitarbeitenden unterstützen.

Heute gibt es auf dem Markt keine technisch schlechte Software mehr. Diese Art von Anbie-ter ist verschwunden. Aber es gibt passende und weniger passende Lösungen. Es kann bei-spielsweise sein, dass eine neue Software mit bestehenden Applikationen, die wichtig sind, nicht kommunizieren kann. Das ist dann fatal. Das Projekt muss richtig aufgesetzt werden. Es gilt, alle Prozesse anzuschauen und dann die richtige Lösung zu finden.

Wo liegen denn die neuen Trends? Ich sehe hier einen Social Media-Park. Das gab es vor zwei Jahren noch nicht.

Ja, das ist tatsächlich neu. Die Messe bewegt sich langsam in die Richtung, ICT umfassender abzubilden. Der Fokus unserer Kernkompe-tenz liegt aber weiter auf Businesssoftware, aber es gibt zunehmend Themen, die wir heute und morgen integrieren müssen. Die IT-Freaks tun dies auch. Geschäftsführer ge-

hen demgegenüber mit dem Thema Facebook oder Twitter meist sehr kritisch um. Die Frage lautet: Was nützt mir das? Diese wollen wir hier sehr praktisch beantworten. Wir stellen im Social Media-Park nur Projekte vor, die auch funktionieren.

Themenwechsel: Wie viele andere Messeveranstalter setzen Sie auf ein inhaltliches Begleitprogramm? So gab es ein Panel zum Thema Politik und ICT-Branche. Da zeichnet sich ja nicht gerade ein erfreuliches Bild ab. Es fehlen Ausbildungsplätze und Fachkräfte. Auch die Lobbyarbeit in Bern hat noch viel Luft nach oben. Sehen Sie das auch so?

Tatsächlich. Die Kernthese von Frau Kathy Riklin (Nationalrätin der CVP) «Die Schweiz ist politisch noch ein Agrarland», hat die Situation auf den Punkt gebracht …

Damit meint Sie, dass die Bauern eine wirkungsmächtigere Vertretung in Bern haben als die ICT-Branche?

Wenn man sich anschaut, was die ICT-Branche alles leistet, dann schlagen wir uns in Bern weit unter Preis.

DAS THEMA

Die besten Stellenangebote der Schweiz und direkte Verbindungen zu Ihrem

Netzwerk auf XING. Jetzt auf Topjobs. Das neue Portal für Fach- und Führungskräfte.

Treffen Sie sich jetzt auf topjobs.ch

Klick. Neue Arbeitskollegen.

31300205 D_KOL_178x120.indd 1 03-10-11 14:15

Jetzt gibt es doch Dach- und Fachver-bände. Warum passiert da zu wenig?

Fragen Sie das bitte die Verbände selbst. Ohne Frage, die Entwicklung einer besseren Stoss-kraft gestaltet sich sehr schwer. Wir haben das selbst bei dem Versuch erlebt, die Messeland-schaft in unserer Branche zu konsolidieren. Die Branche selbst muss mehr in einer Sprache re-den, damit die Konturen viel schärfer werden. Man darf nicht nur delegieren. Auch wir haben noch einige Hausaufgaben zu lösen.

Sie sprechen damit auch die Koope-ration mit der aiciti in Zürich im letz-ten Jahr an. Die aiciti, die frühere Orbit, hat das Handtuch geworfen. Die topsoft ist aber im nächsten Mai wieder in Zürich. Können Sie einige der Aufgaben der klassischen ICT-Messe schultern? Wir waren bereits in den Räumlichkeiten der Messe Schweiz, welche uns auch weiterhin als

Gastausstellung willkommen heisst. Wir kön-nen unsere Aufgaben weiterhin schultern und haben zudem aus der letzten Durchführung in Zürich einiges gelernt, was wir als graduelle Verbesserungen einfliessen lassen werden.

Die Messe in Oerlikon dürfte auch finanziell in einer anderen Liga spie-len. Wie wollen Sie diese Hürde, im Hinblick auf Ihre Kunden angehen?

Da wird sich voraussichtlich nichts ändern. Mit unserem Standkonzept und dem fachlichen In-put können wir ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten.

Zudem springen Sie jetzt auch noch über den Röstigraben. Das sind ja zwei unterschiedliche Welten. Wie wollen Sie die unterschiedlichen Ge-schäftskulturen beheben?

Wir wollen und können nichts an grundlegen-den Strukturen verändern. Wichtig ist auch an www.topsoft.ch

Cyrill Schmid ist geschäftsführender Partner der Schmid+Siegenthaler Consulting GmbH und unterstützt Unternehmen bei der Evaluation und Einführung von Businesssoft-warelösungen.

Weitere Informationen

diesem Punkt, den richtigen Partner vor Ort zu haben. Wir pflegen eine sehr gute Partnerschaft mit E-Com. Die dortigen Verantwortlichen ha-ben Erfahrungen mit IT-Kongressen. Das wird eine gute Symbiose geben. Wir selbst haben Mitarbeitende die aus der Romandie kommen. Ich selbst werde mich da sehr zurückhalten.

DAS THEMA

12 KMU LIFE · 05/2011

stoLPersteine bei einer neuen software

Neue ERP-Lösungen sind ein komplexer Prozess, der das Unternehmen auf den Kopf und gerade KMU auch vor immense organisatorische und finan-zielle Hürden stellt. Im folgenden Interview beleuchten wir die strategi-schen Stolpersteine.

Interview mit Michael Mors von Georg Lutz

Den richtigen Weg wählen

Auf Messen oder bei Verkaufsgesprä-chen habe ich oft den Eindruck, es geht beim Thema ERP nur um die beeindru-ckenden technischen Funktionalitäten. Um was geht es noch, um für KMU spannende Lösungen zu finden?

Inzwischen können die Basisfunktionalitäten von fast allen Anbietern in vollem Umfang bereitgestellt werden. Das Rückrat von ERP-Lösungen steht.

Da stehen wir auf der sicheren Seite?

Ja, jetzt kommen wir in den Bereich der Opti-mierung. Unser Ansatz richtet sich auf passen-de Lösungen. Dabei gilt es, die Kosten immer

im Auge zu haben. Bei Grossprojekten, und das ist eine ERP-Lösung ohne Frage, laufen diese gerne aus dem Ruder. Nicht mehr viele gut klin-gende Funktionalitäten, sondern Effizienz ist das aktuelle Thema. Das passt auch zum Trend des mündigen Kunden.

Allerdings gibt es beim Kaufprozess viele Hürden. Der Anbietermarkt ist sehr unübersichtlich und KMU-Ver-antwortliche bekommen oft grosse ERP-Päckchen über den Tresen ge-schoben, die Module enthalten, die sie vielleicht gar nicht brauchen oder auf die sie nicht vorbereitet sind. In der Schweiz, so bestätigen es einige Studien, sind viele der Unterneh-

menskunden mit ihrer Lösung nicht zufrieden. Kann man das in Deutsch-land ebenfalls beobachten?

Deutsche Unternehmen sind mit ihrer Lösung durchschnittlich zufrieden. Aber das kann immer noch besser werden. Sie haben Recht, es gibt für KMU Hürden bei der Auswahl. Wichtig ist zu-nächst, dass KMU-Verantwortliche den richtigen Partner oder Anbieter finden, der ihre Sprache spricht und auch die Branche kennt. Manchmal macht es auch Sinn, einen externen Berater ein-zuschalten. Es braucht den scharfen Blick, um zu passenden Lösungen zu kommen. Noch vor fünf Jahren wurden die von Ihnen erwähnten Päck-chen über den Tresen geschoben. Heute ist dies bei seriösen Anbietern nicht mehr der Fall.

Eine neue Lösung stellt aus meiner Sicht die ganzen Unternehmensab-läufe auf den Kopf. Von welchen Di-mensionen reden wir hier?

Der laufende Betrieb wird im Rahmen eines KMU im oberen Bereich mit USD 1.2 Millionen belastet. Das sind auf jeden Fall signifikante Be-träge. Wir versuchen aber, immer deutlich unter dem Durchschnitt zu liegen, ohne an Qualität zu verlieren. Es gibt unabhängige Studien, die uns den Faktor 3.5 nach unten gegenüber den üblichen grossen Anbietern zubilligen. Ich bin auf jeden Fall ein Verfechter integrierter Lösun-gen. Am Ende sollten nicht viele Schnittstellen, sondern eine passende integrierte Lösung ste-hen. Es geht dabei nicht nur um die Erstimple-mentierung, sondern die optimale Bewältigung des laufenden Betriebs ist häufig die zentrale Herausforderung. Oft wird leider noch zu viel auf die initialen Anforderungen geschaut und zu wenig auf den laufenden Betrieb. Gerade bei Strukturveränderung sind oftmals kosten-intensive Nachbesserungen notwendig. Nicht bei UNIT4.

Der Weg zu einer passenden ERP-Lösung ist kurvig, sollte aber klare Leitplanken haben.

DAS THEMA

Jetzt haben aber kleine Unternehmen oft kaum Know-how, um hier erfolgreich Kontroll- und Fragepositionen aufzubauen. Sie müssen ihrem Anbieter vertrauen. Das ist taktisch nicht gerade eine günstige Position ...

Wie gesagt, ist das Einschalten eines externen Beraters ein probates Mittel. Dies in Kombination mit einer passenden Referenzliste aus der Branche ist eine hilfreiche Entscheidungsleitplanke.

Geht der Trend in eher spezialisierte Branchenlösungen oder baut man auf integrierte Grundmodule auf, die aus-gebaut werden können?

Die Frage Module oder Branche stellt sich für uns nicht in dieser Alterna-tive. Der Trend geht in die Richtung «Best Practice-Lösungen», die ver-gleichbares Branchen-Know-how beinhalten. Auf dieser Basis wird dann spezifisch aufgebaut. Bei Null fängt heute kein Anbieter mehr an. Früher haben das grosse Anbieter gemacht, da sie sehr individuelle Anforderun-

gen zu bewältigen hatten. Unsere Faustregel bei KMU lautet: 80 Prozent der Anforderungen werden durch Best Practice-Lösungen abgedeckt. Nur 20 Prozent kommen individuell dazu, wobei ein Standardrahmen im-mer im Vorfeld definiert werden muss.

Ihr Haus hat sich auch auf kommunale Bedürfnisse spezi-alisiert. Wo liegen die Unterschiede im Vergleich zu Un-ternehmenslösungen?

Es ist richtig, wir haben im öffentlichen Sektor ein starkes Standbein. In Skandinavien sind wir der grösste Anbieter in diesem Bereich. In Europa sind wir die Nummer drei im öffentlichen Sektor.

Lassen Sie mich raten, davor steht sicher SAP …

SAP steht auf dem Treppchen ganz oben.

Können von diesen Erfahrungen auch Unternehmen profitieren?

Ich würde eher die umgekehrte These vertreten. Die öffentliche Hand profitiert von unseren Erfahrungen in Unternehmen. Unternehmen sind auch in der Frage, wie sie ERP leben, meist weiter entwickelt als die öf-

Wir wissen, wie man in Asien Türen öffnet: mit Höflichkeit.Wer die besten Routen kennt, mit den zuverlässigsten Partnern

arbeitet und weiss, wie man neben offiziellen auch kulturelle

Hürden meistert, hat überall gute Karten. Gondrand ist weltweit

zu Hause und sorgt vor Ort persönlich dafür, dass Ihr Transportgut

stets in besten Händen ist und an jedem Ort pünktlich ankommt.

www.gondrand-logistics.com

Personally worldwide.

GD_CH.KMUlife.US/AS/WE/OE.indd 2 25.3.2010 16:13:55 Uhr

«es brauCht den sCharfen bLiCk,

uM zu Passenden Lösungen zu koMMen.»

fentliche Verwaltung. Die Rechnungslegung der öffentlichen Hand orien-tiert sich immer stärker an betriebswirtschaftlichen Konzepten aus der Privatwirtschaft. Auch weitere Themen, wie DV-gestützte Personalver-waltung, werden stärker integriert.

Wie ist Ihr Haus auf dem Schweizer Markt präsent?

Unser Fokus liegt heute noch auf dem deutschen Markt. Wir sind auf dem Schweizer Markt mit über 30 Kunden vertreten. Aber das wollen wir ausbauen. Wir planen eine direkte Präsenz in 2012.

www.unit4agresso.de

Michael Mors ist Geschäftsführer der UNIT4 Agresso GmbH.

Weitere Informationen

DAS THEMA

14 KMU LIFE · 05/2011

Passende erP-Lösungen

Mit einer neuen Unternehmenssoftware soll ein Unternehmen grosse Sprünge in Richtung Effizienz und Prozessbeschleunigung machen. Was ist heute bei der Einführung einer modularen und integrierten Businesssoftware zu beach-ten? Dazu haben wir mit dem CEO von SOLVAXIS ein Interview geführt.

Interview mit Pierre-Alain Schnegg von Georg Lutz

Den richtigen Weg finden

Unternehmensverantwortliche stehen jeden Tag vor der Situation, mit einer Masse von unstrukturierten Daten berieselt zu werden. Was hat man sich demgegenüber unter struktu-rierten Daten vorzustellen?

In unserem Geschäftsalltag verkaufen wir ERP-Lösungen. Ein ERP ermöglicht die Ver-waltung von strukturierten Daten. Diese Da-ten beschreiben geschäftliche Transaktionen, welche aus rechtlichen Gründen und im Sinne der Nachvollziehbarkeit langfristig aufbewahrt werden müssen. Sie müssen also genau wis-

sen, was, von wem, wie verwaltet werden soll und was, wo gespeichert werden muss.

Das eine kommt in strukturierte Ka-näle und das andere in den Papier-korb. Ist dieses Bild richtig?

Nein, es geht nicht nur um den Weg, sondern auch um den Inhalt. Nehmen Sie beispielsweise eine Rechnung: Die Angaben auf einer Rech-nung sind strukturierte Daten. Hier wissen Sie genau was, wie, wo, zu welchem Preis und mit welchem Rabatt verkauft wurde. Aber wenn es um den Bericht eines Technikers oder eines

Verkäufers geht, den Sie auch langfristig auf-findbar behalten und personell zuordnen wol-len, geht es um Wege, Personen und Inhalte. Genauso wie die Rechnung ist auch der Bericht des Technikers für viele Personen in einem Un-ternehmen wichtig, allerdings setzt sich der Bericht aus strukturierten Daten (Anschrift des Kunden oder Ansprechpartners) und unstruk-turierten Informationen, welche den Besuchs-inhalt wiedergeben, zusammen. Ob und wann Informationen in den Papierkorb wandern, hängt nicht mit deren Struktur zusammen.

Ganz komplex wird es bei dem Jah-resrapport eines Unternehmens ...

Richtig, es enthält sehr viele interessante In-formationen–zumBeispiel füreinenVerkäu-fer. So weit, so einfach. Aber Sie können den Rapport nicht immer gleich strukturieren, denn

DAS THEMA

15KMU LIFE · 05/2011

jedes Jahr gibt es Neuerungen und Verände-rungen. Diese Informationen wollen Sie einer-seits behalten und gleichzeitig finden, sowie schnell darauf zugreifen. Der Zugriff muss sowohl über unstrukturierte als auch struktu-rierte Daten funktionieren. Sie wollen darauf auf dem direkten Weg, über das Stichwort Jahresrapport zugreifen können. Wenn Sie aber über das CRM bei einem Kunden gelan-det sind, wollen Sie über diesen Weg ebenfalls auf die Informationen des Jahresberichts zu-greifen können.

Sie wollen Struktur in unstrukturierte Daten bringen?

Genau. Es wird immer mehr Entwicklungsar-beit in das Erfassen und Wiederfinden von un-strukturierten Daten gesteckt. Das bekannteste Beispiel dafür sind sicher die Suchmaschinen. Es geht dabei inzwischen nicht mehr nur um einzelne Wörter, sondern schon um komplexe Sachverhalte.

Welche strategische Vorgehensweise kommt bei diesem umfassenden An-satz und Anspruch zum Zug?

Die Grundlage bei vielen Kunden ist meistens eine bestehende ERP-Lösung. Damit sollten die strukturierten Daten strukturiert verwal-tet werden können. Der Kunde hat bereits während des Vorbereitungs- oder Implemen-tierungsprozesses bemerkt, dass es viele unstrukturierte Daten zu verwalten gilt. Zu-sammen mit dem Kunden erarbeiten wir die Anforderungen und mögliche Lösungsszena-rien. Entweder können wir die ERP-Lösung mit den bestehenden Applikationen verbin-den, oder wir verwenden ergänzende, oder gar komplett neue Lösungen. Dabei gehen wir Schritt für Schritt vor und prüfen immer, ob der Weg auch den Bedürfnissen des Kunden entspricht.

…Worum geht es hier?

Um Bilder, Webseiten und E-Mails: Dann kann eine Lösung wie V-Doc verwendet wer-den. Wenn es hingegen um eine reine Da-tenorganisation geht, sprich Struktur in un-strukturierte Informationen zu bringen und allenfalls mit dem ERP-System zu verbinden, dann kann eine Lösung wie Docuware inter-essant sein.

In der Realität lässt sich diese scharfe Trennung allerdings nur selten beobachten.

Sie brauchen hier doch einige Kom-petenzen vor Ort. Es geht nicht nur um IT-Qualitäten, sondern auch um HR-Kenntnisse und juristische Kom-petenzen. Liege ich da richtig?

Das ist richtig. Sowohl Technologie- als auch Branchen- und Fachkompetenz müssen vor Ort abrufbar sein. Denn nicht nur HR und juristi-sche Kompetenzen sind nötig. Strukturierte und unstrukturierte Daten werden in allen Betäti-gungsfeldern einer Unternehmung geschaffen, respektive verwendet. Im Vertrieb, Einkauf, in der Produktion, im Service und in anderen Dienstleis-tungen. Wir bieten den Kunden die Möglichkeit, ihre Anforderungen, Wünsche, Kenntnisse und Fragen mit uns zu besprechen und wir helfen ihnen, die richtigen Produkte und Lösungen zu finden.

Bei dem Implementierungsprozess muss sich der Kunde «nackt» auszie-hen. Da braucht man ein sehr enges Vertrauensverhältnis.

«die Verantwort-LiChen haben jederzeit

den genauen Über-bLiCk Über den

stand der arbeiten.»

DAS THEMA

16 KMU LIFE · 05/2011

Die Vertrauensfrage ist der zentrale Stolper-stein, den die Beteiligten gemeinsam aus dem Weg räumen müssen. Der Kunde bringt sowohl bei einer neuen ERP-Lösung, als auch bei einer Prozess- oder Dokumentenmanagementlösung, seine Daten in ein transparentes System, in das mehr Beteiligte Einblicke haben können als vor der Implementierung. Vertrauen reicht aber nicht aus. Ganz wichtig ist das Verständnis mit dem Kunden. Wer soll wann auf welche Daten Zugriff haben? Wie funktionieren die Prozesse und Abläufe? Welches Verhalten möchte ich än-dern, respektive beibehalten und so weiter.

Diese Fragen müssen wir als Anbieter beant-worten können. Ein KMU-Verantwortlicher kann, im Gegensatz zu einem Grossunterneh-men, nicht für jede Frage einen Spezialisten aufbieten. Da gilt es schon, den richtigen Part-ner zu finden, damit seine Prozesse und seine Verwaltung wirklich effektiver funktionieren.

Neben ERP und CRM steht bei Ihnen ECM im Vordergrund. Was verbirgt sich dahinter?

Eigentlich haben die vorhergehenden Fra-gen alle in Richtung ECM gezielt. ECM ist die Abkürzung für «Enterprise Content Manage-ment». Ziel ist es, damit die verschiedenen di-gitalen Dokumente wie Verträge, Rechnungen, Bilder, E-Mails oder Webseiteninhalte et cetera zu verwalten und mit den strukturierten Daten zu verbinden. Als Bindeglied stehen die Prozes-se und der Workflow.

Sie unternehmen hier wieder den Versuch, zum papierlosen Büro zu kommen.

Es geht tatsächlich in diese Richtung. Lassen Sie mich das an einem Beispiel verdeutlichen: Ein Kunde hat sehr viele Lieferantenrechnun-gen, die in Papierform eintreffen. Die Rech-nungen werden an einer zentralen Stelle sofort gescannt und damit digitalisiert. Die Software erkennt die Informationen, übergibt sie zusam-men mit dem elektronischen Dokument an das ERP und stösst den Prozess der Buchung und Rechnungsfreigabe an. Je nach Prozessdefini-tion, kann die Rechnung automatisch gebucht und zur Zahlung freigegeben werden. Das wäre dann möglich, wenn zur Rechnung eine entsprechende Bestellung vorliegt und die Da-

ten übereinstimmen. Häufig liegt aber keine Bestellung vor, das heisst die Rechnung muss üblicherweise vom Verwender und Leiter der Kostenstelle freigegeben werden Die involvier-ten Personen werden über das System oder per E-Mail zur Freigabe, Korrektur oder Rückwei-sung aufgefordert. Dabei wird eben kein Papier mehr intern weitergegeben, sondern auf rein elektronischer Basis gearbeitet. Abschliessend erfolgt wiederum die Zahlungsfreigabe.

Jede Person, welche über die notwendigen Zu-griffsberechtigungen verfügt, kann diese Rech-nung sehen. Dazu muss nicht mehr in dicken Ordnern geblättert werden. Der Finanzleiter hat zu jedem Zeitpunkt die Übersicht zu den Rechnungen, die bereits eingetroffen, aber noch nicht freigegeben sind. Die Bearbeitungs-zeit von eintreffenden Rechnungen lässt sich somit um 90 Prozent verkürzen.

Was mit Rechnungen möglich ist, kann auch auf Spesenmeldungen, Einsatzrapporte, Ferien und Krankmeldungen sowie Budgetprozesse ausgeweitet werden.

Das hört sich nach dem «just in time»-Prinzip in der industriellen Fertigung und Lagerhaltung an.

Genau. Nehmen Sie ein weiteres Beispiel aus der Personalabteilung: Sie haben eine offene Stelle zu besetzen. Diese Daten sind teilweise strukturiert. Sie ergänzen diese Daten mit der Stellenbeschreibung, Kompetenzen und An-

sprechpartner. Der ganze nachfolgende Pro-zess, wie die Publikation von Inseraten, die E-Mail-Korrespondenz, die Einladung von Kan-didaten bis hin zur Zu- respektive Absage wird automatisch gesteuert. Die Prozesse werden schneller und die Verantwortlichen haben je-derzeit den genauen Überblick über den Stand der Arbeiten.

Wie ist Ihr Unternehmen organisato-risch aufgestellt? Sie haben ja einige Partner.

Ich möchte dafür ein Bild mit drei Kreisen verwenden. Der erste Kreis ist der Kern. Wir nennen das die zentralen Applikationen. Das sind ERP-Applikationen, welche die Finanz, Logistik, Produktion, Löhne et cetera betreffen. Dann gibt es einen zweiten Kreis. Das sind spe-zialisierte Anwendungen. Hier arbeiten wir mit unseren eigenen Anwendungen und mit den Anwendungen von Partnern, die sehr tief inte-griert sind. Der Kunde darf nicht merken, ob er mit unserem Produkt oder mit einem Produkt unseres Partners arbeitet.

Das betrifft dann auch unterschiedliche Branchen.

Genau. In einigen Branchen brauchen Sie zum Beispiel eine sehr detaillierte Feinplanung, in anderen geht das etwas schneller.

Der dritte Kreis betrifft Anwendungen, die auch ohne ERP-Basis laufen können. ECM-Produkte

DAS THEMA

www.solvaxis.com

Pierre-Alain Schnegg ist CEO von SOLVAXIS.

Weitere Informationen

oder Produkte aus dem Bereich der Business Intelligence sind hier Beispiele. Hier verwalten Sie Daten, die sowohl vom ERP generiert wer-den, als auch externe Ursprünge haben. Das sind meist externe Produkte, zu denen wir eine Schnittstelle zur Verfügung stellen.

Ihr Haus ist eines der wenigen Unter-nehmen, das auf beiden Seiten des Röstigrabens arbeitet. Ist das eine spezielle Herausforderung?

Ja, die Welten sind unterschiedlich, aber es gibt Gemeinsamkeiten in Branchen, die wir auf bei-den Seiten finden. Die Erfahrungen einer Seite können wir transferieren und nutzen. Das hilft uns und unseren Kunden. So kommen wir zu Synergien und können beide Märkte und damit mehr Kunden bedienen.

Die Zusammenarbeit mit uns als Software-hersteller während der Lösungsfindung ist regional unterschiedlich. In der deutschspra-chigen Schweiz werden die Projekte oft von Beratungsunternehmen gesteuert. Und zwar von A bis Z. Im Welschland wickeln die Firmen ihre Projekte eher intern und mit dem Partner/Softwarehersteller direkt ab. Die Beratungsun-ternehmen werden nur zu spezifischen Dienst-leistungen zugezogen. Das kann zum Beispiel das Verfassen eines Pflichtenhefts sein. Sobald wir aber ein erstes Projekt mit den Unterneh-men gemacht haben, gelten wir als primärer Ansprechpartner – sowohl in der Deutschen,als auch in der Welschen Schweiz.

Wo liegt aus Ihrer Sicht die zent-rale Herausforderung für die nahe Zukunft?

Der Bedarf, unstrukturierte Daten besser in den Griff zu bekommen, steigt. Für uns ist es wichtig, dass der Kunde von uns alles aus einer Hand bekommen kann. An unserem User Day am 24. November 2011 wollen wir das prak-tisch demonstrieren.

Sie sind herzlich eingeladen.

DAS THEMA

Ihr Partner für wirtschaftlichen Klimaschutz

„Ressourceneffi zienz heisst Kosteneinsparung. Darum arbeiten wir mit dem KMU-Modell.“Marc Wegmüller Geschäftsführer / Wegmüller AG Attikon

KOSTENSPAREN DURCH ENERGIEEFFIZIENZ

das

KMUmodell* 044 404 80 31

www.kmu-modell.ch*SO GEHT DAS KMU-MODELL:

1. VOR-ORT ENERGIE CHECKUP

2. ERARBEITUNG EINES MASSNAHMENKATALOGS

3. ZIELVEREINBARUNG UND MONITORING

4. KLIMASCHUTZLABEL

18 KMU LIFE · 05/2011

Passende CLoud-Lösungen fÜr kLeine unternehMen

Schnell, sicher und ortsungebunden arbeiten: Cloud-Dienstleistungen erhö-hen die Produktivität und senken gleichzeitig die Betriebskosten – eine clevere Lösung, die insbesondere auch KMU bei ihrer täglichen Arbeit entlastet.

von Vanessa Kammermann-Gentile

Willkommen auf Wolke Sieben

www.microsoftbusiness.ch

Vanessa Kammermann-Gentile ist Cloud Marketing Manager bei Microsoft Schweiz

Weitere Informationen

Wer im globalen Markt erfolgreich sein will, muss sich flexibel be-wegen können und innovativ sein. Das setzt hohe Anforde-

rungen an die IT-Infrastruktur. Die Informa-tions- und Kommunikationstechnologie (IKT) unterstützt nahezu alle Geschäftsprozesse und beschleunigt die Verarbeitung von Daten und Informationen. Eine Anpassung in der Ge-schäftstätigkeit stellt meistens auch die IKT vor neue Herausforderungen. Sie muss angepasst werden–unddasschnell,möglichstohneIn-vestitionen und Sockelkosten.

Mehr Sicherheit und GeschwindigkeitCloud Computing bietet inzwischen auch klei-nen und mittelständischen Unternehmen eine echte Alternative, um dynamisches Wachs-tum ohne Investitionen abzufedern. Anstatt Soft- und Hardware selber zu kaufen, werden Ressourcen nach Bedarf flexibel bezogen. Die Abrechnung erfolgt monatlich auf der Basis der tatsächlich beanspruchten Dienstleistungen und Kapazitäten. Benutzer erhalten so immer die passenden Werkzeuge für ihre Arbeit und Unternehmen bezahlen nur für Ressourcen, die sie auch tatsächlich beanspruchen. Der Cloud-Anbieter übernimmt die Infrastrukturwartung. Gleichzeitig ist er auch als Spezialist für die

Datensicherheit sowie die Einhaltung der be-triebsinternen Standards verantwortlich und hält die Infrastruktur mit laufenden Updates in Schuss. Cloud-Dienstleistungen entlasten den eigenen IT-Support und helfen, sowohl Be-triebs- wie auch Unterhaltskosten deutlich zu reduzieren. Unternehmen erhalten mit Cloud Computing insgesamt mehr Freiraum, um ihre Kernkompetenz und Innovationskraft schnell und gewinnbringend im Markt umzusetzen.

Arbeiten immer und überallDie Cloud-Dienstleistungen von Microsoft sind so ausgelegt, dass Mitarbeitende jederzeit und ortsungebunden auf Office-Anwendungen und Daten zugreifen können. Die E-Mail-Korres-pondenz erfolgt über den Internetbrowser, wo auch Kalenderfunktionen und Kontaktangaben zur Verfügung stehen. Die Funktionen sind unabhängig vom Betriebssystem über mobile Geräte einsetzbar und man hat so wichtige Dokumente und Informationen durchgehend zur Hand. Unternehmen entscheiden aufgrund ihrer Anforderungen, ob sie eine komplette Of-fice- und Office-Web-Applikationslösung brau-chen, oder ob sie sich am Anfang auf einzelne Anwendungen konzentrieren. Punktuelle oder umfassende Ergänzungen sind jederzeit frei skalierbar möglich.

Microsoft Office 365 ist eine Komplettlösung für Selbständigerwerbende und KMU, da sie tagesaktuell den Anforderungen anpasst werden kann. Im Zusammenspiel mit Sprach-, Video- und SharePoint-Technologien können sich Mitarbeitende jederzeit dezentral und unternehmensübergreifend austauschen. Und das alles in der Cloud, wo sie mit minimalen Investitionen maximale Geschwindigkeit und Sicherheit erhalten.

«Sicherheit, Flexibilität, Mobilität: Cloud Computing eröffnet KMU neue Möglichkei-ten für ihre IT-Infrastruktur. Microsoft Cloud Produkte sind in der Benutzung vertraut und bewährt, und die Kosten vertragen sich mit KMU-Budgets. Deshalb sind sie für un-sere Kunden die erste Wahl.»

Hansruedi Knaus Geschäftsleiter itConcept AG

DAS THEMA

19KMU LIFE · 05/2011

daten zur riChtigen zeit korrekt anaLysieren

ERP-Lösungen werden meist über viele Jahre eingesetzt, um die Geschäfts-prozesse softwaretechnisch zu unterstützen. Ändern sich Abläufe im Unter-nehmen oder gibt es sonstige betriebliche Veränderungen, entstehen neue Anforderungen an diese Unterstützung und damit Schwachstellen bezie-hungsweise Optimierungspotentiale. Die Frage, wo diese Potentiale genau liegen, lässt sich allerdings häufig nicht ohne weiteres beantworten. Hier schafft eine strukturierte Analyse, ein sogenannter ERP Audit, Abhilfe.

von Christoph Richard

ERP Audit

Eine solcher Audit, oder besser gesagt eine solche «Potential»-Analyse, macht bereits nach wenigen Jahren Echtbetrieb des ERP-Systems Sinn.

Die Veränderungen innerhalb des Unterneh-mens beschleunigen sich immer weiter und die IT muss dieser rasanten Entwicklung fol-gen. Dabei entstehen unweigerlich Lücken. Oft spüren die ERP-User diese Schwachstel-len tagtäglich und formulieren auch ihren Unmut. Diese vereinzelten Hinweise sind jedoch nicht als qualifizierte Grundlage für Entscheidungen und Massnahmen, welche schlussendlich immer auch Investitionen be-deuten, geeignet. Es drängt sich somit eine strukturierte Analyse auf, sei es, um Potenti-ale innerhalb des bestehenden ERP Systems aufzuzeigen, oder die Stossrichtungen und Grundlagen für eine Ablösung und Neueva-luation zu erhalten.

Analysieren und Fragen stellenDie strukturierte Ist-Analyse muss dabei alle Aspekte der IT-Unterstützung abdecken.

Wichtige Themen sind:• Das erste Sichtwort heisst Prozessunterstüt-

zung: Werden die Geschäftsprozesse lückenlos unterstützt? Gibt es funktionale Lücken? Wer-den solche Lücken mit Hilfsmitteln geschlossen (typischerweise MS-Excel oder Access)?

• DiezweiteHürdeistdieDatenqualität:Wiegut ist die Datenqualität? Gibt es redundan-te und/oder inkonsistente Daten?

• Leider wird oft der Support vernachlässigt:Nimmt der Support alle erforderlichen Auf-gaben wahr? Kann angemessen schnell auf Störungen reagiert werden?

• ZentralerBaustein istdesWeiterendieAn-wenderzufriedenheit: Können die Anwender ihr Tagesgeschäft effizient mit IT-Mitteln er-ledigen? Sind die Anwender mit den verfüg-baren Lösungen zufrieden?

• NichtvergessendarfmandasBerichtswesen:Erhält der Anwender alle für seine Entschei-dungen relevanten Informationen auf Knopf-druck oder herrscht der Excel-Dschungel?

• UndlastbutnotleastgehtesumdenSchu-lungsstand: Wie schätzen die Mitarbeiter ihr Know-how bezüglich der IT-Lösung ein? Wo gibt es Lücken beziehungsweise Nachholbe-darf in der Schulung von ERP-Funktionen?

Optimale Ausgangslage herstellenUm diese Themen auszuleuchten, kann ein Fragenkatalog erarbeitet werden, der alle rele-vanten Aspekte berücksichtigt und an die in-dividuellen Strukturen und Prozesse des Unter-nehmens angepasst ist. Anschliessend werden diese Fragen durch die betroffenen Mitarbei-tenden beantwortet und gleichzeitig systema-tisch Verbesserungspotentiale erfasst. Diese qualitativen Ergebnisse können schliesslich ge-wissen quantitativen, statistischen Daten aus dem ERP-System (Aufwand je nach System sehr unterschiedlich) gegenübergestellt und so verifiziert werden. Dieses Gesamtbild stellt eine optimale Ausgangslage zur Planung und Umsetzung von geeigneten Verbesserungs-massnahmen dar.

Für eine systematische, effiziente Erstanalyse steht zum Beispiel das kostenpflichtige Online Werkzeug (IT-Matchmaker ERP Audit) der Fir-ma Trovarit, einem Partner der 2BCS AG, zur Verfügung. Das Resultat dieser Analyse zeigt auf, wo Handlungsbedarf besteht und wo die Prioritäten aus Organisations- und IT-Sicht zu setzen sind.

www.2bcs.chwww.it-matchmaker.ch

Christoph Richard ist Senior Consultant bei der 2BCS AG.

Weitere Informationen

DAS THEMA

20 KMU LIFE · 05/2011

DOKUMENTENMANAGEMENT

eLektronisChe zertifikate und digitaLe signaturen

Ob wir es wollen, oder nicht – die elektronische Welt bestimmt schon längst den kaufmännischen KMU-Geschäftsalltag. Rechnungen werden nicht mehr in Papierform ausgetauscht, Verträge einfach noch als Word- oder PDF-Dokument hin und her gesendet und wichtige geschäftliche Ab-machungen per E-Mail bestätigt. Das geht schnell, kann aber juristische Folgen haben. Die rechtliche Seite, genauer sichere und gesetzeskonforme Anwendungen und Lösungen im elektronischen Geschäftsumfeld sind The-ma des folgenden Beitrags.

von Carl Rosenast

Die nützlichen Helfer im Geschäftsalltag

Unsere ICT-Welt bietet viele Annehm-lichkeiten und macht unsere Ge-schäftswelten effizienter. Es lauern aber auch Fallstricke. Was ist, wenn

die MWST- oder AHV-Revision elektronische Belege und Abläufe abfragt, oder der Ge-schäftspartner auf einmal nichts mehr von ei-nerbestimmtenE-Mailwissenwill–odernochgravierender: Mit einer fast identischen E-Mail

mit verändertem Inhalt aufwartet? Dann ist es meistens zu spät, sich über sichere und geset-zeskonforme Anwendungen und Lösungen im elektronischen Geschäftsumfeld Gedanken zu machen. Das muss nicht so sein.

Rechtsgültige UnterschriftenInzwischen sind digitale Signaturen im elektro-nischen Geschäftsumfeld kaum mehr wegzu-

denken. Erst mit dem Einsatz der digitalen Sig-natur werden elektronische Geschäftsprozesse bindend, vertrauenswürdig, nachvollziehbar und damit auch beweisfähig. Elektronische Zer-tifikate, mit deren Hilfe eine digitale Signatur entsteht, sorgen im kaufmännischen Alltag für die notwendige Gesetzeskonformität und Si-cherheit. Ein digital signiertes Dokument weist die Identität des Informationserzeugers klar und nachvollziehbar aus, sichert die Integrität des Dokumentinhalts (Dokument kann nicht mehr nachträglich verändert werden, ohne dass die Signatur gebrochen wird) und die digitale Sig-natur kann erst noch zur vertraulichen Übermitt-lung (Verschlüsselung) benützt werden. Zudem – und nicht ganz unwichtig – hat ein elektro-nisch unterzeichnetes Dokument die gleiche Beweiskraft wie ein auf Papier unterzeichnetes Dokument (Art. 957 ff OR).

21KMU LIFE · 05/2011

DOKUMENTENMANAGEMENT

Aufbewahrung von elektronischen DokumentenDer Gesetzgeber hat sich schon vor Jahren mit der digitalen Signatur beschäftigt und diese weltweit anerkannte Technologie in die Ge-setze und Verordnungen einfliessen lassen. Im Jahr 2003 wurde die Basis dazu gelegt, indem im Obligationenrecht die elektronische Un-terschrift der Handunterschrift gleichgestellt wurde. Das Schweizerische Signaturengesetz (ZertES) und dessen Verordnungen regeln die Ausgabe der elektronischen Zertifikate und legen die strengen Auflagen und Verantwort-lichkeiten für die Zertifikatsherausgeber fest. KPMG überprüft im Namen der Schweizeri-schen Akkreditierungsstelle SAS im jährlichen Zyklus die Einhaltung dieser Richtlinien bei den vier anerkannten Zertifikatsanbietern (Swiss-com, QuoVadis, SwissSign und Bundesamt für Informationen BIT). 1)

Auf Basis der aktuellen gesetzlichen Grundla-gen, der seit Jahren vorhandenen Technologie und dem bestehenden Lösungsangebot, nüt-zen Unternehmen die Fähigkeiten der elektro-nischen Zertifikate und der digitalen Signatur. Dabei stehen die nachfolgenden Anwendun-gen im Vordergrund.

Rechtsgültiges Unterschreiben von elektroni-schenDokumenten–genausoverbindlichwievon Hand. Unterschriften dienen dazu, Doku-

mente einer ganz bestimmten Person zuzuord-nen und diese damit gleichzeitig rechtsgültig zu unterzeichnen. Dies ist bei der elektronischen Signatur nicht anders. Schliesst eine natürliche Person Geschäfte elektronisch verbindlich ab, muss sich der andere Vertragspartner darauf verlassen können, dass die richtige Person unterzeichnet hat (Authentizität) und dass die Daten nach der Unterzeichnung nicht mehr verändert worden sind (Integrität). Dies stellt das auf eine Person ausgestellte elektronische Zertifikat sicher. Zeiteinsparungen, Wegfall des Postwegs, Übermittlung unabhängig von Ort und Zeit und natürlich die Vereinfachung der Prozesse sind die nützlichen Folgen dieser Anwendung für Unternehmen oder auch Pri-vatpersonen.

Der elektronische Identitätsnachweis Sichere und verlässliche elektronische Identi-täten sind wichtige Voraussetzungen für den rechtsgültigen elektronischen Geschäftsver-kehr zwischen Unternehmen, Behörden, Kun-den, Mitarbeitenden und Bürgern. Der Schlüs-sel dazu heisst SuisseID.

Unter der Federführung des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO, entstand mit der SuisseID das erste standardisierte Produkt für einen si-cheren Identitätsnachweis in der Schweiz. Ge-schäfte können zwischen Privatpersonen oder Mitarbeitenden und Firmen, zwischen Firmen

untereinander sowie zwischen Bürgern und Verwaltung einfach und zeitunabhängig direkt über das Netz abgeschlossen werden.

Mithilfe der SuisseID kann sich der Benutzer eindeutig und sicher bei einem Webdienst oder Online Service authentisieren, E-Mails vertrauenswürdig und beweisfähig signieren und elektronische Dokumente rechtsgültig un-terschreiben. Die Einsatzmöglichkeiten für den SuisseID-Inhaber wachsen laufend. Die aktuel-le Liste der Einsatzmöglichkeiten und Anwen-dungen wird laufend publiziert unter: www.suisseid.ch

Bekanntlich ist die Kommunikation über E-Mail einfach, schnell und sehr effizient, doch leider nicht die sicherste und verlässlichste Art des Informationsaustausches. In kürzester Zeit und ohne grossen Aufwand können Inhalte, An-hänge oder auch Absender verändert werden, ohne dass der ahnungslose Empfänger dies sofort bemerkt. Die Beweisfähigkeit in einem Streitfall anhand einer nicht signierten E-Mail ist unmöglich.

Beweisfähige E-MailsMit der digitalen Signierung einer E-Mail mit-hilfe eines elektronischen Zertifikats – zumBeispiel der SuisseID–wirddieDatenintegri-tät und damit die Unanfechtbarkeit, der E-Mail sicher gestellt. Die E-Mail, inklusive ihrer

Leistungsfähigkeit digitaLer signaturen

Authentizität: Kann verlässlich die Identität einer Person oder Organisation nachweisen.

Autorisierung: Kann Rechte, Privilegien und Befugnisse eines Zertifikatsinhabers sicherstellen.

Integrität: Kann die Unveränderbarkeit und Unverfälschbarkeit von elektronischen Dokumenten und Informationen sichern.

Vertraulichkeit: Prüft, kontrolliert, verschlüsselt und leitet den Informationsfluss.

Nicht-Anfechtbarkeit/Unleugbarkeit: Unterstützt die Nichtabstreitbarkeit und damit die Beweisbarkeit.

22 KMU LIFE · 05/2011

Anhänge (Word, PDF, Excel und so weiter) wird sicher und beweisfähig. Gleichzeitig mit der Signierung kann der Benutzer auf Knopfdruck (ist alles bereits in den gängigen E-Mail-Programmen implementiert) die E-Mail auch verschlüsselt versenden. Je nach Kundenan-forderung und Sicherheitsanspruch, kann das Signieren und Verschlüsseln vom einzelnen Ar-beitsplatz aus erfolgen oder zentral von einem Gateway übernommen werden.

Viele E-Mail-Systeme beinhalten bereits die notwendigen Funktionen für das Signieren und Verschlüsseln. Für erweiterte Anforderungen

stehen spezifische Lösungen zur Verfügung. So ist es auch möglich, eine «eingeschriebene E-Mail» über eine sogenannte sichere Zustell-plattform zu versenden (www.privasphere.ch).

Geschäftsdokumente, und die darin enthalte-nen Informationen, stellen für Unternehmen einen bedeutenden Wert dar. Sie dienen der Sicherstellung der ordentlichen und nachweis-baren Geschäftsführung, dem Nachweis der Er-füllung gesetzlicher Vorschriften, der Stärkung der eigenen Position im Falle eines Rechts-streits sowie der Bewahrung des firmenspezi-fischen Gedächtnisses.

Je mehr das Unternehmen seinen geschäftli-chen Tätigkeiten in elektronischer Form nach-geht, umso mehr wachsen die Anforderungen, dass diese elektronischen Dokumente und In-formationen auch langfristig, unveränderbar und zugriffsgeschützt erhalten bleiben. Dies vor allem auch unter dem Aspekt, dass elek-tronische Dokumente ihre Beweiskraft nur in elektronischer Form behalten.

Für die Ablage und Archivierung von elektroni-schen Dokumenten ist die elektronische Signatur von grosser Bedeutung. Die elektronische Signa- www.quovadis.ch

Carl Rosenast ist einer der Gründer von QuoVadis Trustlink Schweiz AG und für die Geschäftsleitung sowie den Ver-kauf verantwortlich.

Weitere Informationen

tur stellt die Datenintegrität (Unverfälschbarkeit), Authentizität (Urheberschaft) und die Unanfecht-barkeit des Dokuments sicher. Mit dem Signie-ren der Dokumente werden die Vorgaben der Geschäftsbücherverordnung erfüllt, ohne dass spezielle Speichersysteme eingesetzt werden müssen. Die elektronische Signatur verhindert, dass Dokumente nachträglich und unentdeckt manipuliert oder verändert werden können, denn eine nachträgliche Veränderung führt automa-tisch zur Ungültigkeit der elektronischen Signa-tur. Viele Archiv-, Dokumentmanagement- und Workflow-Systeme unterstützen mit integrier-ten und automatisierten Massensignierungs-

komponenten und Zeitstempelanbindungen den Einsatz von elektronischen Zertifikaten und digitalen Signaturen.

Rechnung einfach elektronisch versendenDie elektronische Rechnung (eRechnung) und der damit verbundene elektronische Versand der Rechnungen erlangt vermehrt an Bedeu-tung. Unternehmensübergreifende Geschäfts-prozesse können damit markant effizienter und rascher abgewickelt werden. Getrieben von den grossen Rechnungsempfängern (Migros, Coop et cetera), haben viele Lieferanten ihre Prozesse angepasst und versenden getreu den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwal-tung (ElDI-V) ihre eRechnungen gesetzeskon-form elektronisch signiert.

Viele Unternehmen kommen nun auf die Idee, ihre Rechnungen einfach und schnell als PDF unsigniert per E-Mail an den Rechnungsemp-fänger zu senden. Ist dieses Vorgehen korrekt? Oder handelt es sich bei dieser Transaktion um eine elektronische Rechnung, die es nach Vorgabe von ESTV zwingend zu signieren gilt? Da kann ich nur mit einem klaren Ja antwor-ten: Wenn eine Rechnung nicht auf Papier zum Rechnungsempfänger gelangt, handelt es sich

um eine elektronische Rechnung, egal in wel-cher elektronischen Form dies erfolgt (PDF, Word, Excel, XML und so weiter). Somit gelten für alle elektronisch übermittelten Rechnungen die Vorgaben des ElDI-V.

Der Gesetzgeber (in diesem Fall ESTV), schreibt dem Rechnungssteller zwingend vor, dass Rechnungen elektronisch signiert werden müssen, die versendeten Rechnungen in elek-tronischer Form zehn Jahre aufbewahrt und die damit verbundenen Prozesse dokumentiert werden müssen. Der Rechnungsempfänger hat die Aufgabe, die Signatur der einkommenden Rechnungen auf ihre Gültigkeit zu prüfen, die Prüfung zu protokollieren, das Prüfjournal und die eRechnung zehn Jahre zu speichern und auch den damit verbundenen Prozess zu doku-mentieren.

Doch keine Sorge, liebe KMU-Unternehmer, für die Erfüllung dieser Anforderungen gibt es heu-te verschiedenste Lösungen, die in Ihren beste-henden Rechnungsprozess eingebunden wer-den können. Auch stehen externe Serviceleister zur Verfügung, welche in der Lage sind, diese Aufgaben zu übernehmen. Zum Schluss noch ein Tipp: Eine gute Informationsquelle rund um das Thema eRechnung ist die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) mit dem swissDI-GIN-Forum (www.swissdigin.ch).

Anmerkung1)Wichtige gesetzliche Grundlagen:ZertES: Bundesgesetz über die elektronische Signatur, Dezember 2003GeBüV: Geschäftsbücherverordnung, Verordnung über die Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher, April 2002MWSTG/MWSTGV: Bundesgesetz über die Mehrwertsteu-er, inklusive dazugehöriger VerordnungenElDI-V: Verordnung des EFD über elektronisch übermit-telte Daten und Informationen (eRechnung), Januar 2002

DOKUMENTENMANAGEMENT

24 KMU LIFE · 05/2011

XXXXXXXXXXXXX

strategisChe ausriChtung der MobiLeanbieter

Nokia, Blackberry oder Palm waren vor wenigen Jahren das Nonplusultra auf dem Mobiltelefonmarkt. Heute kämpfen sie alle um eine Strategie, die das Überleben sichert. Dagegen hat sich Apple vom trendigen Nischenplayer zu einem Giganten entwickelt. Wir werfen einen Blick auf die aktuelle Situation und wagen ein kleines Ranking, auch auf der Grundlage einer eigenen Kun-denumfrage, der aktuell ersten vier Plätze.

von Georg Lutz

Schnelle Wechsel

Das schnelle Mobilegeschäft verzeiht kaum Strategiefehler. Wer falsche oder keine Entscheidungen trifft, landet trotz beeindruckender Perfor-

mance und klingendem Namen im Abseits. So war es mit Siemens Mobile, die noch unter dem inzwischen historischen Namen BenQ die Segel streichen mussten. Auch beim Namen Palm schnalzten Kenner mit der Zunge. Das beein-druckte auch den Brachenriesen HP, er wollte hier ein Zeichen im Mobilemarkt setzen. Die strategische Kaufentscheidung erwies sich al-lerdings als Missgriff. Der Blackberry-Hersteller Research in Motion (RIM) ist bei Businessmen-schen eine beliebte Wahl. Allerdings erodieren in letzter Zeit die Zahlen dramatisch und in-zwischen ist es fraglich, ob die Kurve nicht ins bodenlose fällt.

Der Absturz des SpitzenreitersKommen wir aber zunächst zum aktuell be-kanntesten negativen Beispiel. Nokia hat eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Der finnische Konzern kann auf eine wechselvolle Geschichte verweisen. Vom Papier- und Gummistiefelher-steller führte der Weg zum Weltmarktführer im Mobiltelefoniemarkt. Der Brand galt lan-ge Zeit, in Kombination mit den Pisa-Studien der OECD, als Speerspitze für ein überlegenes skandinavisches Gesellschaftsmodell. Offen-sichtlich sonnten sich die Verantwortlichen zu lange darin. In den letzten Jahren hat Nokia den Smartphone-Boom verpasst. Das Unter-nehmen steht am Abgrund. In unserer kleinen Kundenumfrage telefoniert niemand mehr mit einem Nokia-Mobile, selbst wenn der Umstieg auf ein Smartphone noch bevorsteht.

Man glaubt es kaum, aber vor wenigen Jahren stand das Unternehmen noch an der Spitze. Nokia produzierte die besten Brot- und But-ter-Mobiles für den Alltagsgebrauch. Zudem kamen die Spitzenprodukte trendig daher. So machte Keanu Reeves das Modell 8110 im ers-ten Teil der Matrix-Trilogie populär. Heute be-setzen genau Apple und Samsung diese beiden Eigenschaften. Dagegen wirken die heutigen Mobiles von Nokia umständlich, schwerer und sehr bieder.

Das hat Folgen: Jahrelang hatte der finnische Hersteller rund 40 Prozent Marktanteil im weltweiten Mobiltelefonmarkt. Nun aber, da immer mehr Mobilenutzer auf Smartphones umsteigen, ist der Anteil von Nokia rapide ge-schrumpft: Auf gut 30 Prozent in 2010 und nur noch 22.8 Prozent im August 2011, analysiert das Marktforschungsunternehmen Gartner.

Anstatt nun aber in die Forschung zu inves-tieren und spannende neue Produkte auf den Markt zu bringen, setzt der angeschlagene Mobiltelefonhersteller eine drastische Sparrun-de nach der anderen in Szene und greift nach

25KMU LIFE · 05/2011

jedem externen Strohhalm. So greift Pessimis-mus bei allen Stakeholdern um sich. Besonders drastisch fällt die geplante Schliessung des Mobiltelefonwerks im rumänischen Cluj auf. Es war erst vor gut drei Jahren errichtet worden, um die Nokia-Fertigung in Deutschland zu er-setzen. Zynisch könnte man bemerken: Die Ka-rawane zieht weiter. Eine schlüssige Strategie ist allerdings weiter nicht zu erkennen. Die Ein-schnitte werden von den Managern im üblichen Sparjargon als «schmerzhaft, aber notwendig» bezeichnet. Das mag richtig sein. Allerdings bietet reines Sparen keine Zukunftsperspekti-ve, sondern führt in den Niedergang. Dies kann man, nebenbei bemerkt, auch aktuell bei der wirtschaftlichen Entwicklung der griechischen Volkswirtschaft beobachten. Solange keine Strategie erkennbar ist, wie die Wettbewerbs-fähigkeit wieder herzustellen ist, führt das pure Sparen in eine klassische Rezession.

Jetzt im Herbst, gibt es von Nokia zum ersten mal seit langer Zeit wieder positive Signale. Ende Oktober findet die Entwicklerkonferenz Nokia World statt, auf der vermutlich Nokias Windows-Mobile vorgestellt werden soll. Die strategische Partnerschaft der beiden Schwer-gewichte dürfte die letzte Möglichkeit sein, eine Trendwende einzuleiten. Der Schrump-fungsprozess in Europa und USA deutet aber eher darauf, hin im asiatischen Markt sein Heil zu suchen.

kLeines ranking

Vierter Platz: Motorola Der wichtigste Treiber für Motorolas Erfolg ist das Google-Betriebssystem Android. Im August 2011 zog Google die Konsequenz aus dieser Erfolgsstory – und der wach-senden Konkurrenz durch andere Betriebs-systeme. Vor allem um sich in der Patent-schlacht gegen Konkurrenten zu rüsten, schluckte der Internetgigant die Mobilfunk-sparte von Motorola. Jetzt gibt es eine eige-ne Android-Hardware unter Google-Regie. Das verspricht noch Luft nach oben.

Rang zwei und drei: Samsung und HTC Der südkoreanische Hersteller Samsung liefert sich mit dem Branchenprimus Apple nicht nur eine juristische Schlacht. Es geht immer wieder um neue innovative Model-le, die klassische Computerlösungen immer weiter in die Nische verweisen. So wurde im Sommer auf der Internationalen Funkaus-stellung in Berlin das Modell «Galaxy Note» präsentiert, ein sogenanntes Zwittergerät zwischen Tablet-PC und Smartphone, auf dem auch geschrieben werden kann.

Gleichauf liegt der taiwanesische Hersteller HTC. Er verzeichnete in den letzten Mona-ten weltweit ein rasantes Wachstum beim Smartphone-Absatz–undhatnochvielAp-petit. Mit gewaltigem Aufwand werden die Zukunftsmärkte bearbeitet. So stellte die Bollywood-Schauspielerin Riya Sen im Som-mer in Bombay das Modell «ChaCha» vor, mit dem der Zukunftsmarkt Indien ange-gangen werden soll. Bei den Verbrauchern kommen die Android-Smartphones mit der «Sense»-Oberfläche von HTC gut an.

Spitzenreiter Apple Unangefochten an der Spitze bei der Kun-denzufriedenheit liegt Apple mit seinem iPhone – nach wie vor mit Abstand dasmeistverkaufte Smartphone.

Wandelnde BusinesstrendsBlackberrys, das waren früher die Statussymbole der Manager. Zu Zeiten, als die meisten Mobile-nutzer vom mobilen Internet nur träumen konn-ten, tippten die Blackberry-Besitzer am Flughafen und im Zug schon mal schnell E-Mails. Sie ver-fügten über ein angemessenes Statusprodukt. Doch dann kam Apple 2007 mit dem iPhone und plötzlich hiess mobiles Internet auch surfen im Web und Musik hören. Ein Trendprodukt löste das andere ab. Auch Manager sind eine wech-selfreudige Zielgruppe. Das Ausruhen auf dem Ruhekissen des Erfolgs erwies sich für Blackber-ry als fatal. Die Tastatur blieb, während doch die Kunden ganz fasziniert vom berührungsempfind-lichen Bildschirm des iPhones waren. Blackberry steht heute in der zweiten Reihe. Dieses Image hat der kanadische Hersteller RIM bis heute nicht abschütteln können. Die Verkaufsverluste sind fast schon eine logische Folge.

Im Rahmen unserer kleinen Kundenumfrage benutzen einige Unternehmensverantwortli-che noch ein Blackberry, bei einem künftigen neuen Produkt wird man sich aber eher für ein Smartphone von Apple entscheiden. Der Druck wird schon aufgebaut, da der eigene IT-Verant-wortliche und die Töchter und Söhne bereits ebenfalls mit einem iPhone arbeiten.

Neue Angriffswelle auf den BranchenprimusApple belegt auch in unserer Kundenumfrage ganz klar den ersten Platz. Die Faszination scheint durch alle Zielgruppen hindurch ungebrochen. Allerdings rütteln Konkurrenten wie Samsung heftig am Stuhl des Spitzenreiters. Noch jetzt im Herbst, sollte daher die fünfte Generation des iPhones vorgestellt werden. Inzwischen ist es bei einer neuen Version des iPhone 4 geblieben. Der Innovationsvorsprung droht verloren zu gehen. Andere Mobilehersteller bauen längst leistungs-stärkere Prozessoren, grössere Bildschirme und höher auflösende Kameras in ihre Smartphones ein. Nur die neue Cloud-Lösung dürfte den Druck auf die Konkurrenz erhöhen. Mit dem Tod von Steve Jobs, der nicht Produkte, sondern eine Phi-losophie vermittelte dürfte die Situation ebenfalls schwierig werden. Auch die angeschlagene Repu-tation durch die unhaltbaren Zustände bei asia-tischen Zulieferern, werden einige Kunden nicht vergessen. Last but not least, sollte sich Apple weiter auf gute Produkte und weniger auf gute Anwälte verlassen.

Weitere Informationen

Georg Lutz ist Chefredaktor von KMU LIFE

HARDWARE

26 KMU LIFE · 05/2011

XXXXXXXXXXXXX

teLekoMMunikationsanbieter iM wettstreit

Kommunikation ist auch in der Schweiz ein umkämpftes Marktsegment. Ne-ben dem Platzhirsch Swisscom, haben andere Anbieter wie Orange und Sun-rise immer noch einen vergleichbar schwierigen Stand. Welche Gründe gibt es dafür? Wir haben die Unternehmensvertreter, der drei grossen Player, Josef Huber, Therese Wenger und Jon Erni um Antworten gebeten. Die historische Ausgangssituation beantworten alle drei. Die strategische Ausrichtung von Orange und Swisscom können Sie im Folgenden lesen. Sunrise präsentiert sich im folgenden Beitrag.

von Georg Lutz

Umkämpfte Positionen

Das Ranking der Schweizer Teleko-manbieter ist keinesfalls ein sta-tisches Gemälde. Die beteiligten Unternehmen agieren mit Haken

und Ösen und investieren viel Geld, um alte Fehler auszubügeln und neue Produkte auf den schnell schwankenden Markt zu werfen. Aus diesem Grund verändert sich das Ranking jedes Jahr und es gibt im Vergleich zu ande-

ren europäischen Staaten auch kaum neue Anbieter auf dem Markt. Ein dritter Trend ist zu konstatieren: Nach einer Phase der Ausdif-ferenzierungen gleichen sich die Angebote im-mer mehr an. So gibt es aktuell nicht nur bei Swisscom und Orange das iPhone und nicht nur beim dominanten Kabelnetzanbieter Cable - com Digital-TV. Interessanterweise machte Ca-blecom im letzten Jahr im Fixnetbereich einen

Sprung nach vorne. Offensichtlich hat sich bei Cablecom nicht nur das Logo, sondern auch der lange Zeit unterirdische Kundensupport verbessert. VTX, E-Fon und Sipcall spielen eine wichtigere Rolle. Demgegenüber verschlech-terte sich Netstream deutlich und landet nur noch auf den hinteren Plätzen. Das Auf und Ab ist offensichtlich.

Auch grosse Player brauchen sich nicht über mangelnde Bewegung zu beklagen. Das Verbot mit Sunrise zu fusionieren sowie der bevor-stehende Eigentümerwechsel dürfte sich bei Orange im Geschäftskundenmarkt nicht gera-de verkaufsfördernd auswirken, währenddem das Privatkundengeschäft offenbar geradezu floriert. Vergleichsweise wirkt Sunrise hier, zum Beispiel mit seinen neuen Aktivitäten im Businessbereich frischer aufgestellt. Man kann

27KMU LIFE · 05/2011

KOMMUNIKATION

nur hoffen, dass die Strategien und Strukturen auch einige Jahre durchgehalten werden. Nur dann kann man Swisscom gefährlich werden. So ist Swisscom im Mobilfunkbereich dieses Jahr die erste Wahl. Lange war hier Orange füh-rend. Nach unten durchgereicht im Businessge-schäft wurde der frühere Primus Colt. Auch in der Telekommunikation kann man es sich nicht leisten, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen.

Kleiner Blick in die GeschichteUm über diesen schwankenden Markt ein kla-reres Bild zu bekommen, gilt es zunächst, einen Blick in die Geschichte zu werfen. Wir haben die Vertreter von Orange, Sunrise und Swiss-com zunächst nach der historischen Ausgangs-situation gefragt. Wie auch in anderen Län-dern gab es noch vor zwei Jahrzehnten einen Monopolisten. Die Marktöffnung verlief in der Schweiz aber schleppender.

Jon Erni von Sunrise gibt die historische Einfüh-rung aus seiner Sicht: «Die letzte grosse Revi-sion der Fernmeldegesetzgebung per 1. Januar 1998 ermöglichte privaten Telekomdienstleis-tern, in den Fernmeldemarkt im Bereich Fest- und Mobilfunknetz einzusteigen. Allerdings ermöglichte erst die Teilrevision per 1. April 2007 die von den Wettbewerbern lange herbei-gesehnte Entbündelung der letzten Meile. Zum ersten Mal konnten private Telekomdienstleis-ter die grösstenteils zu Monopolzeiten ent-standenen Teilnehmeranschlussleitungen der Swisscom mieten, die Swisscom Ortszentralen mit einer eigenen modernen Ausrüstung be-stücken und so mit eigenen Telekomdienstleis-tungen dem Kunden Mehrwert bieten. Der Ver-gleich mit Europa zeigt jedoch ein nachdenklich stimmendes Bild: Erstens kam die Öffnung des Fernmeldemarktes später als in den meisten europäischen Ländern. Zweitens behindert der Interessenskonflikt des Bundes als Regulator und Mehrheitseigentümer der Swisscom noch immer den Wettbewerb. So werden alternative Anbieter bei der Nutzung der Infrastruktur der vormaligen Monopolistin nach wie vor durch überteuerte Preise diskriminiert. Drittens ist die Liberalisierung weiterhin unvollständig, so ist der Zugang auf die Glasfasernetze im Fal-le der Marktbeherrschung im Unterschied zur EU nicht reguliert. Diese Rahmenbedingungen begünstigen in der Schweiz den Ex-Monopo-listen noch immer und verhindern schärferen Wettbewerb. Von der Änderung einer Reihe

von Rahmenbedingungen würden Privat- wie Geschäftskunden gleichermassen profitieren.»

Josef Huber, der Leiter des Mediendienstes der Swisscom, analysiert die Situation demgegen-über naturgemäss etwas anders: «Aufgrund der starken Verbreitung der Kabelnetze (über 90 Prozent der Haushalte) ist der Schweizer Telekommarkt seit langem stärker vom Wett-bewerb der verschiedenen Infrastrukturen geprägt als die meisten europäischen Länder. Dieser Wettbewerb hat in der Schweiz zu hoher Innovation und zu einer sehr guten Versorgung landesweit geführt.»

Und wie beurteilt er die beklagte verspätete Marktöffnung? «Die Öffnung des Marktes er-folgte 1998 im Gleichschritt mit den meisten europäischen Ländern. Im Festnetz wurde der Wettbewerb vor allem mit dem Einstieg der Kabelnetze in den Telefonie- und Internetmarkt stimuliert. Im Gegenzug hat Swisscom in nur knapp fünf Jahren nach dem Einstieg ins TV-Geschäft Cablecom als Marktleader im digita-len Fernsehen abgelöst.»

Dem widerspricht Therese Wenger, Kommu-nikationsleiterin von Orange. Die ungleichen Startvoraussetzungen sind für sie überdeut-lich: «Die späte Liberalisierung des Schwei-zer Marktes durch den Bund, der auch noch heute Mehrheitseigentümer ist, verschaffte Swisscom schon zum Start zahlreiche, stra-tegisch wichtige Vorteile, die bis heute die Marktdominanz des staatlich kontrollierten Unternehmens zementieren: So gab es eine 95 prozentige Netzabdeckung und einige Tausend Standorte für Mobilfunkanlagen, deren Bewilligung längst nicht den rechtli-chen Anforderungen zu genügen hatten, wie dies seit der Liberalisierung bei den Heraus-forderern der Fall ist. Dieser Vorteil ist auch heute noch wirksam. Das Finden von neuen Standorten und Bauen von neuen Anlagen gestaltet sich sehr schwer und ist nur mit sehr grossem Aufwand möglich. Bestehende Standorte mit neuen Technologien auszurüs-ten, ist unvergleichlich einfacher und günsti-ger. Zudem gab es eine Marktdurchdringung im Mobilfunk mit über 25 Prozent (jeder Vier-te mit einem Mobiltelefon). Kaum ein anderer europäischer Mobilfunkmarkt wurde erst so spät bei einer so hohen Marktpenetration li-beralisiert.»

Der Staat und die AnbieterDen Interessenskonflikt des Bundes als Regu-lator und Mehrheitseigentümer der Swisscom schwächt Josef Huber deutlich ab. «Die Rollen des Bundes als Miteigentümer (Finanzdeparte-ment) und Regulator (UVEK) sind getrennt. Zu-dem gelten die Bestimmungen des branchen-übergreifenden Kartellrechts.»