Medienkompetenz – und Social Media in Kultur- und Non-Profi ... · gung der Technischen...

Transcript of Medienkompetenz – und Social Media in Kultur- und Non-Profi ... · gung der Technischen...

Management von Kultur- und Non-Profi t-Organisationen

Autoren

Prof. Dr. Günther Rager

Felix Mannheim

Katharina Schäder

Medienkompetenz – und Social Media in Kultur- und Non-Profi t-Organisationen

Studienbrief MKN0520

Fernstudiumpostgradual

Lese

probe

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nach-drucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf außerhalb der im Urheberrecht geregelten Erlaubnisse in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmi-gung der Technischen Universität Kaiserslautern, Distance & Independent Studies Cen-ter, reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Kaiserslautern 2012 (3., aktualisierte und um den „Praxisteil Social Media“ ergänzte Auflage)

Lese

probe

Lese

probe

Inhaltsverzeichnis I

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis I

Abbildungsverzeichnis IV

Tabellenverzeichnis IV

Glossar V

Kurzinfo zu den Autoren XII

Literaturverzeichnis XIII

Lernziele XXVI

1 Bedeutung der Medien 1

1.1 Funktionen der Massenmedien 4

1.2 Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland 7

1.3 Printmedien (Zeitungen und Zeitschriften) – Doppelcharakter der Zeitung 8

1.3.1 Anzeigen-Probleme im Zeitungsmarkt 10

1.3.2 Noch immer großes Vertrauen in Zeitungen 11

1.4 Rundfunk 13

1.4.1 Konflikte um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 16

1.5 Nachrichtenwerttheorien 17

1.6 Mediennutzung 20

1.6.1 Mediennutzertypen 23

1.7 Medienwirkungstheorien 26

1.7.1 Theorien zur Wirkung von Gewalt in den Medien 29

2 Konzepte der Medienpädagogik und Medienkompetenz 33

2.1 Entwicklungsphasen der Medienpädagogik 33

2.2 Medienkompetenzkonzept nach Dieter Baacke 38

2.3 Medienkompetenz nach Stefan Aufenanger 40

2.4 Medienkompetenz als Prozess: Norbert Groeben 43

2.5 Kritik am Begriff Medienkompetenz 51

2.6 Medienkompetenz im Handlungsfeld Kultur- und Non-Profit-Organisationen 53

Lese

probe

II Inhaltsverzeichnis

3 Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation 57

3.1 Der Begriff Schlüsselqualifikation 57

3.2 Verhältnis von Medienkompetenz und Schlüsselqualifikationen 58

4 Medienkompetenz in ausgewählten Lebens- und Arbeitsfeldern 61

4.1 Alltag und lebensbegleitendes Lernen 61

4.1.1 Facetten von Medienkompetenz im Alltag 61

4.1.2 Medienkompetenz und lebenslanges Lernen 63

4.2 Medienkompetenz und Schule 65

4.3 Berufliche Bildung 69

4.4 Medienkompetenz und Hochschulen 71

5 Medienkompetenz und Medienethik 75

5.1 Beispiele für ethisch problematische Medienformate 75

5.2 Die Verantwortung der Rezipienten 76

5.3 Grundsätze für journalistische Arbeit 77

5.4 Neue Medien laufen Recht und Ethik davon 78

6 Medienkompetenz und Jugendschutz 81

6.1 Rechtliche Grundlagen 81

6.2 Negativer Jugendmedienschutz 83

6.2.1 Jugendmedienschutz im Internet 87

6.3 Positiver Jugendschutz durch Förderung von Medienkompetenz 89

7 „Ich surfe, also bin ich“ – Zur Bedeutung von Social Media 93

7.1 Zahlen zur Nutzung neuer Medienangebote 94

7.2 Chancen für Kultur- und Non-Profit-Organisationen 95

8 Social Media: praxisbezogene Begriffserklärungen 99

9 Fragen vor der schnellen Nachricht 107

9.1 Aufmerksamkeit ist nicht immer alles 107

9.1.1 Praxisbeispiel: SPD sammelt für Steinbrück 107

9.1.2 Praxisbeispiel: Israelisches Apartheitsregime 109

9.1.3 Praxisbeispiel: Die Sex-Piratin 109

9.2 Medienkompetenz 2.0 111

Lese

probe

Inhaltsverzeichnis III

10 Chancen der Social-Media-Kommunikation und neue Online-Strategien 113

10.1 Marketing in Social Media 114

10.1.1 „Regeln“ der Social-Media-Kommunikation 115

10.2 Es geht nicht nach „Schema F“ 116

10.2.1 Facebook-Überlegungen am Beispiel eines Theaters 116

10.3 Verschiedene Social-Media-Plattformen 118

10.3.1 Blogs 119

10.3.2 Facebook 120

10.3.3 Twitter 122

10.4 Du? – Und wie oft? 123

10.5 Rechtslage und Urheberrecht in Social Media 124

10.5.1 Richtlinien aufstellen 126

10.6 Beispiele für Social Media im Kultur- und Non-Profit-Bereich 127

10.6.1 neanderweb 2.0 127

10.6.2 Oper in sozialen Medien 128

10.6.3 Social Media für freie Künstler/innen und Projektemacher/innen 130

10.6.4 Fragen für „Einzelkämpfer“ – und E-Portfolios 133

11 Weitere Möglichkeiten im Überblick 135

11.1 Weitere Social-Media-Portale 135

11.2 Apps 136

11.3 E-Paper, iBooks – und digitale Bildungsangebote 137

11.4 Crowdfunding 137

12 Schon heute sind es noch mehr 141

Musterlösungen zu den Übungsaufgaben 143

Stichwortverzeichnis 164

Lese

probe

IV Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

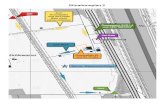

Abb.1: Der Aufbau einer Rundfunkanstalt am Beispiel des WDR 16

Abb.2: Mediennutzergruppen der MNT 2.0 24

Abb.3: So kann es kommen, wenn man als Person des öffentlichen Lebens in sozialen Netzwerke seine Posts nicht abwägt. 110

Abb.4: Wer mit Facebook arbeitet, sollte sich mit den Nutzungs- bedingungen und den Datenverwendungsrichtlinien auseinandersetzen 122

Abb.5: Der Neanderthaler führt durch das Social-Media-Angebot des Museums 127

Abb.6: So sehen „Social-Media-Hypes“ aus: Im Dezember 2012 wurde das offizielle Video von Cros „Easy“ bei Youtube bereits über 31 Millionen mal angeklickt. 131

Abb.7: Schon der Seitenkopf von Helga Berger macht deutlich, dass in diesem Facebook-Profil Kunst steckt. 132

Abb.8: Die Künstlerin nimmt Stimmungen auf – und setzt ihre Bilder in Bezug zu ihnen 132

Tabellenverzeichnis

Tab.1: Unterschiede zwischen Massen- und Individualkommunikation 3

Tab.2: Werbe-Marktanteile der Medien 2011 12

Tab.3: Vertrauen in verschiedene Medien 12

Tab.4: Entwicklung der Nutzungsdauer der Medien pro Tag 21

Tab.5: Beispiele begrifflicher Modelle der Medienkompetenz 50

Tab.6: Gegenüberstellung von Kompetenz und Qualifikation 58

Tab.7: Lokale/regionale Kompetenz verschiedener Medien 96

Lese

probe

Glossar V

Glossar

Weitere Social-Media-spezifische Begriffe werden praxisbezogen in Kapitel 8 dieses Studienbriefes erklärt.

Edutainment:

Ein Konzept der Wissensvermittlung, bei dem die Inhalte spielerisch und gleich-zeitig auch unterhaltsam z.B. durch Animationen und Simulationen vermittelt werden. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern education (Bildung) und entertainment (Unterhaltung) zusammen. Ziel des Edutainments ist es, die Lernbereitschaft des Rezipienten durch unterhaltende Anreize zu steigern. Der Spieltrieb dient dabei als Motivationsfaktor. Zwischen Edutainment und Info-tainment ist der Übergang fließend.

E-Learning:

Steht für "elektronisches Lernen". Dazu gehören die Wissensvermittlung und das Trainieren von Fertigkeiten mit Hilfe von modernen Informations- und Kommu-nikationstechnologien. Ursprünglich Sammelbegriff für alle Formen elektronisch unterstützten Lernens (z.B. internetgestütztes Lernen, Lernen per interaktivem TV, CD-ROM, Videobändern). Wird inzwischen fast ausschließlich für Internet- bzw. Intranet-basiertes Lernen verwendet. Nach einer Definition von Michael Kerres (2001) bezeichnet E-Learning alle Formen von Lernen, bei denen digitale Medien für die Präsentation und Distribution von Lernmaterialien und zur Unter-stützung zwischenmenschlicher Kommunikation eingesetzt werden.

Frankfurter Schule (Kritische Theorie):

Frankfurter Schule nennt man die sozialphilosophische Lehre, die von einem Kreis von Sozial- und Kulturwissenschaftlern um Max Horkheimer und Theodor W. Adorno begründet wurde. Sie ist aus dem Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main hervorgegangen. Die Vertreter dieser Schule versuchten die politische Ökonomie von Marx mit der Psychoanalyse von Freud zu einer kriti-schen Theorie über die kapitalistische Gesellschaft zu verbinden. Mit Kritik und Erkenntnis ist zugleich der Anspruch verbunden, die gesellschaftlichen Verhält-nisse in ihrer Veränderbarkeit und der Notwendigkeit ihrer Veränderung begriff-lich zu durchdringen. Jürgen Habermas zählt zu den Vertretern der zweiten Gene-ration dieser Schule. Bekanntestes Werk der Frankfurter Schule ist die „Dialektik der Aufklärung“ von Horkheimer und Adorno. Literatur: Rolf Wiggershaus: Die Frankfurter Schule. Geschichte, theoretische Entwicklung, politische Bedeutung (München: 2001).

Individualkommunikation:

Bezeichnet in der Kommunikationswissenschaft eine Kommunikationsform, bei der einzelne Individuen miteinander kommunizieren. Bei Medien der Individual-

Lese

probe

VI Glossar

kommunikation läuft der Informationsfluss in beide Richtungen, also bidirektio-nal. Das bedeutet, dass alle Teilnehmer der Kommunikation zugleich Sender und Empfänger sein können. Individualkommunikation richtet sich an einen begrenz-ten Personenkreis. Zu den Medien der Individualkommunikation zählen Briefe, Telefaxe, Telefongespräche, aber teilweise auch E-Mails, sofern sie nicht als Mas-sen-E-Mail (oder auch Spam-Mail) an eine Vielzahl unbekannter Empfänger ver-sendet werden. Das Gegenteil der Individualkommunikation ist die Massenkom-munikation.

Infotainment:

Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern information (Information) und entertainment (Unterhaltung) zusammen. Die Darstellung von Fakten wird dabei durch unterhaltende Elemente aufgelockert, um eingängiger zu wirken. Gängige Ausprägungen von Infotainment sind Fernsehnachrichten, in denen Fakten von politischer und/oder ökonomischer Bedeutung gemeinsam mit Unterhaltungsge-schichten dargeboten werden, oder auch unterhaltsam aufbereitete Dokumentatio-nen und Wissenssendungen wie beispielsweise „Galileo“.

Journalistische Sorgfaltspflicht:

In den meisten Landespressegesetzen steht: „Die Presse hat alle Nachrichten vor ihrer Verbreitung mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit, Inhalt und Herkunft zu prüfen.“

Lernmanagementsystem:

Diese Systeme werden auch Lernplattform genannt. Sie bilden in der Regel den technischen Kern einer komplexen webbasierten E-Learning-Infrastruktur. Es handelt sich dabei um auf einem Webserver installierte Software, die das Bereit-stellen und die Nutzung von Lerninhalten unterstützt und Instrumente für das ko-operative Arbeiten und eine Nutzerverwaltung bereitstellt. Zu den Grundfunktio-nalitäten eines Lernmanagementsystems zählen Diskussionsforen, Chat und die Möglichkeit, digitale Informationsmedien, etwa Texte, Bilder, Video- und Audio-dokumente, bereitzustellen. Darüber hinaus bieten Lernmanagementsysteme er-weiterte Funktionalitäten im Bereich der Administration, angefangen von Teil-nehmerverwaltung bis hin zu Multiple-Choice-Tests.

Mantel-Teil:

Die ersten Seiten einer Tageszeitung (meist Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur), die in ihrer Berichterstattung über den örtlichen Bereich hinausreichen und über Ereignisse auf Landes- und Bundesebene sowie im Ausland berichten. Nicht im-mer werden Mantel- (bzw. Politik- oder überregionale Seiten) und Lokalteil von ein und derselben Vollredaktion produziert.

Lese

probe

Glossar VII

Massenkommunikation

Bezeichnet in der Kommunikationswissenschaft die Kommunikationsform, die der öffentlichen Kommunikation zuzurechnen ist und „bei der Aussagen öffent-lich (also ohne begrenzte und personell definierte Empfängerschaft), durch techni-sche Verbreitungsmittel (Massenmedien), indirekt (also bei räumlicher, zeitlicher oder raumzeitlicher Distanz der Kommunikationspartner) und einseitig (also ohne Rollenwechsel zwischen Aussagenden und Aufnehmenden) an ein disperses Pub-likum […] gegeben werden“ (Maletzke 1963). Zu den Massenmedien zählen ne-ben den periodisch erscheinenden Massenmedien Zeitung, Hörfunk und Fernse-hen, Bücher, Filme, CDs und andere Tonträger etc. Das Internet wird in seinen allgemein zugänglichen Teilen als Massenmedium gesehen (vgl. Kapitel 1).

Mediensystem:

Beschreibt die politischen, ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen, in die eine Produktion massenmedialer Inhalte eingebettet ist.

Nachrichtenwert/Nachrichtenfaktoren:

Die Auswahl von Nachrichten aus der Fülle täglich anfallender Informationen richtet sich nach dem „Wert“ einer Nachricht. Dieser „Wert“ wird bestimmt durch Anhaltspunkte („Nachrichtenfaktoren“) wie: Aktualität, Nähe zur Leserschaft, Prominenz (bekannte Politiker, Sportler, Schauspieler), Bedeutung eines Ereignis-ses (großer Kreis von Betroffenen), menschlich-emotionale Aspekte wie Streit, Kriminalität, Überraschung, Ungewöhnliches, Spannung, etc. (vgl. Kapitel 1).

Nachrichtenagentur:

Unternehmen, das NACHRICHTEN sammelt, sichtet, vorsortiert und gegen Bezah-lung weitergibt. Die bekannteste und größte Nachrichtenagentur in Deutschland ist die Deutsche Presse-Agentur (dpa), daneben begegnet einem auch ddp (Deut-scher Depeschendienst) häufig. Bekannte ausländische Agenturen sind z.B. AP (Associated Press/USA), Reuters (rtr/Großbritannien), AFP (Agence France-Press, Frankreich).

Objektivität:

Unter objektiver Berichterstattung versteht man, etwas wiederzugeben, wie es wirklich ist oder wie es sich wirklich zugetragen hat. Nicht gleichzusetzen mit Ausgewogenheit. Letztere bedeutet, unterschiedliche Positionen zu einem Sach-verhalt oder Thema darzustellen. Absolute Objektivität ist nicht möglich. Jede Darstellung ist bereits durch Wahrnehmung und Auswahl der Informationen sub-jektiv geprägt.

Paparazzo (plural Paparazzi): Abwertende Bezeichnung für Pressefotografen, die Prominenten nachstellen und dabei häufig die Privatsphäre missachten. Paparazzi arbeiten meist für Boule-vardmedien.

Lese

probe

VIII Glossar

Peer-Group:

Englisch für Referenzgruppe. Dies ist eine Bezugsgruppe, an der das eigene Ver-halten ausgerichtet wird. Die Peer-Group bietet oft die Möglichkeit einer erweiter-ten sozialen Orientierung. Wie bei jeder Gruppe kann ein erhöhter Druck auf die einzelnen Mitglieder die innere Freiheit einschränken. Unter Umständen unter-wirft die Gruppe den Einzelnen einer spezifischen Subkultur. Die entwicklungs-psychologische Sicht ergänzt, dass die Peer-Group für die Entwicklung der Identi-tät wesentlich ist.

Pisa-Studie:

PISA steht für "Programme for International Student Assessment" und bezeichnet die umfassendste internationale Bildungsstudie, die bisher auf internationaler Ebene durchgeführt wurde. Die Studie wurde im Auftrag der OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) konzipiert. Vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2006 wurden in einem Drei-Jahres-Turnus die Kenntnisse und Fähigkeiten von Schülern in den Bereichen Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissen-schaften gegen Ende der Pflichtschulzeit getestet. Zu den Ergebnissen von PISA zählen auch Befunde hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den genannten Kompetenzen und Merkmalen der sozialen und kulturellen Herkunft, sowie des schulischen Lernumfelds. Die Nationale Projektleitung für die Erhebungen 2003 und 2006 in Deutschland lag beim Leibniz-Institut für die Pädagogik der Natur-wissenschaften (IPN) in Kiel. Vgl. Link: www.pisa.ipn.uni-kiel.de.

Podcast:

Setzt sich aus den beiden Wörtern iPod und broadcasting zusammen. Ein einzel-ner Podcast (deutsch: ein Audio- oder Bildbeitrag, genauer, eine Audio- oder Be-wegtbilddatei) ist eine Serie von Medienbeiträgen (Episoden), die über einen Feed (meistens RSS) automatisch bezogen werden können. Podcasts werden sowohl von Privatleuten, als auch von Zeitungen, Fernseh- und Radiosendern, aber auch von der Bundeskanzlerin im Internet bereitgestellt.

Pressekonzentration:

In Deutschland ist die Pressekonzentration weit fortgeschritten. Sie wird in publi-zistischen Einheiten (Vollredaktionen) gemessen, die auch einen eigenen Mantel herausgeben. Derzeit gibt es in Deutschland nur noch 134 Vollredaktionen, 1954 waren es allein in der alten Bundesrepublik noch 225. Zusammenschlüsse von Presseunternehmen werden häufig vom Bundeskartellamt geprüft, um unter ande-rem dem ökonomischen Wettbewerb zu erhalten. Im Bereich der Medien ist Wettbewerb mit der Hoffnung auf publizistische Vielfalt verbunden. Durch sie sollen die Bürger vor einseitiger Meinungsmacht geschützt werden.

Lese

probe

Glossar IX

Pressemitteilung:

Schriftliche Mitteilung von Politikern, Behörden, Vereinen, Institutionen, Agentu-ren, Pressestellen etc. mit der Intention zur Veröffentlichung in einem Medium. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung, aber viele Pressemitteilungen bil-den den Ausgangsstoff für Meldungen etc. in den Medien.

Publizistische Einheit:

Vollredaktionen, die auch den überregionalen Teil der Zeitung, also die Mantel-seiten Politik, Wirtschaft, Sport und Kultur, aber auch Beilagen wie das Wochen-endmagazin, selbst herstellen. In der Bundesrepublik gibt es derzeit 134 publizis-tische Einheiten.

Sinus-Typologie:

Beschreibt die Milieus verschiedener Gruppen von Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähneln. Die grundlegende Wertorientierung geht dabei ebenso in die Analyse ein wie Alltagseinstellungen zur Arbeit, zur Fa-milie, zur Freizeit sowie zu Geld und Konsum. Zwischen den unterschiedlichen Milieus gibt es Berührungspunkte und Übergänge. Die Sinus-Typologie wurde von der Sinus Sociovision entwickelt. Einen Überblick über die Gruppierungen gibt es unter dem Link: http://www.sinus-institut.de/loesungen/sinus-milieus.html.

Spiegel-Affäre:

Im Oktober 1962 durchsuchte die Polizei auf Anordnung der Bundesanwaltschaft die Redaktionsräume des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ in Hamburg und Bonn. Mehrere leitende Redakteure wurden wegen Verdacht auf Landesverrat festgenommen. Der Herausgeber Rudolf Augstein stellte sich zwei Tage später selbst der Polizei. Anlass der Polizeiaktion war ein Artikel über das NATO-Manöver "Fallex 62". In ihm berichtete der „Der Spiegel“ über atomare Planun-gen der Bundeswehr. Angeordnet hatte diese Maßnahmen die Bundesan-waltschaft, da der Artikel geheim zu haltende Tatsachen veröffentlicht habe, die er durch Verrat von Angehörigen des Bundesverteidigungsministeriums erhalten ha-be. Die Begründungen für die Haftbefehle lauteten auf Tatverdacht des Landes-verrats und der aktiven Bestechung.

Das Vorgehen gegen den Spiegel nährte den Verdacht, dass der dehnbare Begriff des „Staatsgeheimnisses“ benutzt werden sollte, um ein regierungskritisches Nachrichtenmagazin einzuschüchtern. Es kam zu Protesten unter dem Motto: „Spiegel tot – Freiheit tot“. Der Protest richtete sich gegen die Bundesregierung wegen ihrer vermeintlich massiven Eingriffe in die Presse- und Meinungsfreiheit und führte zu einer Regierungskrise, die Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) letztlich zum Rücktritt zwang.

Im August 1966 wies das Bundesverfassungsgericht eine Verfassungsbeschwerde des Spiegels gegen die Haft- und Durchsuchungsbefehle zurück: Militärische Ge-heimhaltung im Interesse der Staatssicherheit und die Pressefreiheit seien einander

Lese

probe

X Glossar

zugeordnet. Im Konfliktfalle müsse jedoch abgewogen werden. Die Verfassungs-beschwerde wurde bei Stimmengleichheit abgewiesen. Die Verfassungsrichter, die die Begründung nicht mittragen wollten, hatten die Pressefreiheit höher be-wertet.

Stimulus-Response-Modell:

Theorie über die Wirkung von Massenmedien auf deren Nutzer. Grundannahme ist, dass die Medien bzw. ihre Inhalte einen Reiz darstellen, der bei den Rezipien-ten eine Reaktion auslöst. Das Modell geht davon aus, dass die Inhalte von allen Rezipienten gleich aufgenommen werden und folglich identische Reaktionen her-vorrufen. Das Stimulus-Response-Modell ist eines der frühesten Modelle zur Me-dienwirkung und gilt inzwischen als überholt.

Stimulus-Organism-Response-Modell:

Weiterentwicklung des Stimulus-Response-Modells. Anders als in dem S-R-Modell werden hier auch Vorgänge bei der individuellen Verarbeitung in den Wirkungsprozess einbezogen. Es wird davon ausgegangen, dass Medieninhalte bei unterschiedlichen Rezipienten unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Ne-ben dem Medieninhalt als Reiz können Faktoren wie Alter, Geschlecht, sozialer und kultureller Hintergrund die Reaktion beeinflussen.

Telemedien:

Telemedien sind nach dem 9. Rundfunkänderungsstaatsvertrag alle elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste. Soweit sie nicht der Individualkom-munikation dienen (z.B. E-Mails), sondern an die Allgemeinheit gerichtet sind (bisher: Mediendienst), ist auch eine Einordnung als Rundfunk zu prüfen. Haupt-kriterium ist dabei die Bedeutung für die individuelle und öffentliche Meinungs-bildung. Ist diese gering – wie beispielsweise beim Teleshopping (z.B. HSE24, QVC und Sonnenklar TV), bei Fernseh- und Radiotext, Mess- und Datendiensten oder auch bei Abrufdiensten wie "video-on-demand" – so bleibt es bei der Ein-ordnung als Telemedium. Es gelten dann nach dem Rundfunkstaatsvertrag weni-ger strenge Regelungen als für Rundfunkangebote.

Televorlesung:

Eine Vorlesung an einer Universität oder Schule über Videokonferenz-Technologie, bei der sich der Dozent nicht im selben Raum wie die Zuhörer be-findet (vgl. E-Learning).

Unlautere Recherchemethoden:

Methoden der Informationsbeschaffung, die nicht mit dem Pressekodex überein-stimmen. Darin heißt es unter Ziffer 4: „Journalisten geben sich grundsätzlich zu erkennen. Unwahre Angaben des recherchierenden Journalisten über seine Identi-tät und darüber, welches Organ er vertritt, sind grundsätzlich mit dem Ansehen und der Funktion der Presse nicht vereinbar. Verdeckte Recherche ist im Einzel-

Lese

probe

Glossar XI

fall gerechtfertigt, wenn damit Informationen von besonderem öffentlichem Inte-resse beschafft werden, die auf andere Weise nicht zugänglich sind. Bei Un-glücksfällen und Katastrophen beachtet die Presse, dass Rettungsmaßnahmen für Opfer und Gefährdete Vorrang vor dem Informationsanspruch der Öffentlichkeit haben.“

Unschuldsvermutung:

Im Grundgesetz kommt dieser zentrale Pfeiler des Strafrechts in Art. 20 zum Aus-druck. Die Europäische Menschenrechtskonvention beinhaltet ihn in Art. 6 Abs. 2: „Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig." Auch darf in den (Massen-) Medien keine Vorverur-teilung stattfinden. Deshalb wird beispielsweise bei der Berichterstattung über Straftaten vor einem Urteil vom „mutmaßlichen Täter“ und nicht vom „Täter“ ge-sprochen.

Uses and Gratifications-Ansatz:

Der Uses-and-Gratifications-Ansatz geht davon aus, dass die Rezipienten aus ih-rer Interessens- oder Bedürfnislage heraus entscheiden, ob und welches Medien-angebot sie nutzen. Der Ansatz stellt insofern einen Paradigmenwechsel (d. h. ei-nen Wechsel in der wissenschaftlichen Denkweise und Lehrmeinung) in der Me-dien- und Kommunikationsforschung dar, als er nach Beweggründen zur Nutzung von Rezipienten fragt und den Rezipienten eine aktive Rolle im Umgang mit Massenmedien zuweist (vgl. dagegen –> Stimulus-Response-Modell).

Überregionale Zeitung:

Zeitung, die nicht nur in einer bestimmten Region, sondern im ganzen Land (nati-onal) vertrieben wird, und die sich von den Regionalzeitungen auch durch den größeren Umfang an Informationen, vor allem aus Politik, Wirtschaft und Kultur, unterscheidet. Auch überregionale Zeitungen können einen Lokalteil haben. In der national verbreiteten Ausgabe erscheint dieser jedoch verkürzt oder gar nicht. Es gibt nur wenige überregionale Tageszeitungen in Deutschland: Frankfurter All-gemeine Zeitung (FAZ), Frankfurter Rundschau (FR), Süddeutsche Zeitung (SZ), tageszeitung (taz), Welt, Bild, Neues Deutschland.

Zensur:

Kontrolle und Beeinflussung von Texten und Bildern vor Veröffentlichung durch hoheitliche (z.B. staatliche) Gewalt. In Deutschland findet eine Zensur nicht statt (Artikel 5, Absatz 1, Satz 3 des Grundgesetzes).

Lese

probe

XII Kurzinfo zu den Autoren

Kurzinfo zu den Autoren

Prof. Dr. rer. soc. Günther Rager

Prof. Dr. rer. soc. Günther Rager, geb. 1943, emeritierter Professor für Journalis-tik an der Universität Dortmund und Gesellschafter der mct media consulting team Dortmund GmbH. Studium der Germanistik, Geschichte und der Empiri-schen Kulturwissenschaft in München und Tübingen. Promotion. Fernsehjourna-list, Schwerpunkt Kultur. Zahlreiche Lehraufträge an verschiedenen Hochschulen. Ab 1973 Aufbau des Studiengangs Kommunikationswissenschaft an der Universi-tät Stuttgart-Hohenheim. Mitarbeit dort bis zur Berufung an das Institut für Jour-nalistik in Dortmund 1984.

Forschungsschwerpunkte von Professor Rager sind Publikumsforschung; jugend-liche Leser/Nichtleser von Tageszeitungen. Leiter des DFG-Forschungprojektes „Lesesozialisation: Zeitunglesen lernen.“ Weitere Schwerpunkte: Redaktions-forschung; journalistische Qualität; Leiter des DFG-Forschungsprojektes: „Theat-ralität und Argumentativität in der Mediengesellschaft“. Langjähriges Mitglied der Grimme-Preis-Jury. Wissenschaftlicher Beirat des Freien Russisch-Deutschen Instituts für Publizistik (FRDIP) und Prof. h.c. an der Lomonossow Universität Moskau.

Dipl.-Journ. Katharina Schäder

Dipl.-Journ. Katharina Schäder, geb. 1979. Studium der Journalistik und Ge-schichte in Leipzig und Rom. Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk. 2007 gemeinsam mit Professor Rager Leitung der Begleitforschung zum Projekt „Zei-tungsZeit“ im Auftrag der Landesanstalt für Medien NRW und des BDZV NRW. Projektleiterin beim mct media consulting team in Dortmund und freie Journalis-tin u.a. für „Die Welt“.

Dipl.-Journ. Felix Mannheim

Dipl.-Journ. Felix Mannheim, geb. 1981. Studium der Journalistik und der Poli-tikwissenschaft an der Universität Dortmund. Volontariat bei der Thüringer All-gemeine, freie Mitarbeit u.a. für Süddeutsche Zeitung, WDR und NRZ. Dozent und Kommunikationstrainer. Von 2006 bis 2010 Dramaturg am Schauspiel Dort-mund, von 2010 bis 2012 leitender Dramaturg am Schlosstheater Moers. Dort auch für Öffentlichkeitsarbeit und die Konzeption der Online-Medien zuständig. Seit Mitte 2012 wieder frei tätig, v.a. für das mct media consulting team Dort-mund und den WDR. Felix Mannheim hat den Studienbrief von Günther Rager und Katharina Schäder Ende 2012 aktualisiert und um den „Praxisteil Social Me-dia“ erweitert.

Lese

probe

Literaturverzeichnis XIII

Literaturverzeichnis

Einführende Literatur

Aufenanger, Stefan (1997): Medienpädagogik und Medienkompetenz – Eine Bestandsaufnahme. In: Medienkompetenz im Informationszeitalter. Hsrg. Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft; Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“. Deutscher Bundestag. Bonn. S. 15ff.

Baacke, Dieter (1996): Medienkompetenz – Begrifflichkeit und sozialer Wandel. In: Medienkompetenz als Schlüsselbegriff Hrsg. A. v. Rein. Bad Heilbrunn, S. 112ff.

Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) (2012): Zeitungen 2012/2013. Berlin.

Branahl, Udo (2006): Medienrecht. Eine Einführung. Wiesbaden.

Gapski, Harald (2001): Medienkompetenz. Eine Bestandsaufnahme und Vor-überlegungen zu einem systemtheoretischen Rahmenkonzept. Wiesbaden.

Groeben, Norbert (2002): Dimensionen der Medienkompetenz: Deskriptive und normative Aspekte. In: Medienkompetenz. Voraussetzungen, Dimensio-nen, Funktionen. Hrsg. N. Groeben / B. Hurrelmann. Weinheim, München, S. 160ff.

Heinrich, Jürgen (2001): Medienökonomie Band 1+2. Wiesbaden.

Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hg.) (2011): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

Kübler, Hans-Dieter (2003): Kommunikation und Medien: Eine Einführung. Münster.

Meyn, Hermann (2004): Massenmedien in Deutschland. Konstanz.

Scheurer, Hans / Spiller, Ralf (Hg.) (2010): Kultur 2.0. Neue Web-Strategien für das Kulturmanagement im Zeitalter von Social Media. Bielefeld.

Weinberg, Tamar (2011): Social Media Marketing. Strategien für Twitter, Facebook & Co. Köln.

Weiterführende Literatur

Altenhain, Karsten (2001): Die Sicht des Jugendschutzrechts. In: Allianz von Medienrecht und Informationstechnik? Hrsg. A. Rossnagel. Baden-Baden.

Altmeppen, Klaus-Dieter (2006): Journalismus und Medien als Organisation:

Lese

probe

XIV Literaturverzeichnis

Leistungen, Strukturen und Management. Wiesbaden.

ARD/ZDF-Onlinestudie 2012 unter: www.ard-zdf-onlinestudie.de (Dez. 2012)

Arbeitsgemeinschaft der Landesmedienanstalten in der Bundesrepublik Deutschland (2007): Jahrbuch 2006 – Landesmedienanstalten und privater Rundfunk in Deutschland. Berlin.

Arnold, Rolf (1997): Von der Weiterbildung zur Kompetenzentwicklung. Neue Denkmodelle und Gestaltungsansätze in einem sich verändernden Handlungsfeld. In: Kompetenzentwicklung ´97. Berufliche Weiterbil-dung in der Transformation – Fakten und Visionen. Hrsg. Arbeitsgemein-schaft Qualifikations-Entwicklungs-Management. Münster, New York, München, Berlin. S. 253ff.

Aufenanger, Stefan (2003): Medienkompetenz und Medienbildung. In: ajs-Informationen 1/2003, S. 4ff.

Baacke, Dieter (1973): Kommunikation und Kompetenz. Grundlagen einer Didaktik der Kommunikation und ihrer Medien. München.

Bachmair, Ben (2007): Medienerziehung im Kindergarten – 10 Antworten.

Barsch, Achim (1988): Jugendmedienschutz und Literatur. Siegen.

Bartsch, Paul Detlev (1999): Förderung von Medienkompetenz im Handlungsfeld Schule. In: Medienkompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 258ff.

BDZV (2007): Die deutschen Zeitungen in Zahlen und Daten. Berlin.

Beierwaltes, Andreas (2000): Demokratie und Medien. Der Begriff der Öffentlichkeit und seine Bedeutung für die Demokratie in Europa. Baden-Baden.

Bett, Katja / Rinn, Ulrike / Wedekind, Joachim (2000): Förderung von Medien-kompetenz im Bereich der Hochschulen. In: Medienkompetenz in der Informationsgesellschaft. Perspektiven in Baden-Württemberg. Hrsg. A. Zerfaß / C. Hoffmann / W. Wunden / W. Klingler. Stuttgart . S. 17ff.

Bett, Katja / Wedekind, Joachim / Zentel, Peter (2004): Medienkompetenz für die Hochschullehre. Münster.

Bildungskommission NRW (1995): Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft. Denkschrift der Kommission „Zukunft der Bildung – Schule der Zu-kunft“ beim Ministerpräsidenten des Landes NRW. Neuwied.

BITKOM-Pressemeldungen unter: http://www.bitkom.org/de/presse/2885.aspx (Dez. 2012)

BLK Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (2004): Strategie für Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland. Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsför-derung. Bonn. http://www.blk-bonn.de/papers/heft115.pdf; zuletzt

Lese

probe

Literaturverzeichnis XV

aufgerufen am 18.07.2011.

Blödorn, Sascha / Gerhards, Maria / Klingler, Walter (2006): Informationsnutzung und Medienauswahl 2006. Ergebnisse einer Repräsentativbefragung zum Informationsverhalten der Deutschen. In: Media Perspektiven 12/2006, S. 630ff.

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung (1998): Abschlussbericht zum „Bildungs-Delphi“. Delphi-Befragung 1996/1998. Potentiale und Dimensionen der Wissensgesellschaft – Auswirkungen auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen. Verfasser: Helmut Kuwan / Eva Waschbüsch. München.

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung (1999): Berichtssystem Weiterbildung VII. Erste Ergebnisse der Repräsentativbefragung zur Weiterbildungssituation in den alten und neuen Bundesländern.

Borger, Adriane (1999): Was ist Medienkompetenz? Eine Umfrage unter denen, die es wissen müssen. In: connex. Infomagazin für Bürgermedien. 03/1999, 01/2000. S. 6.

Bosshart, Louis (1994): Überlegungen zu einer Theorie der Unterhaltung. In: Medienlust und Medienfrust. Unterhaltung als öffentliche Kommuni-kation. Hrsg. L. Bosshart / W. Hoffmann-Riem. Konstanz 1994.

BPjM (2008): Wegweiser Jugendmedienschutz. Ein Überblick über Aufgaben und Zuständigkeiten der Jugendmedienschutzinstitutionen in Deutschland. Unter: http://www.bundespruefstelle.de/bpjm/Jugendmedienschutz/ wegweiser-jugendmedienschutz.html; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Brater, Michael / Büchele, Ute / Fucke, Erhard / Herz, Gerhard (1988): Berufs-bildung und Persönlichkeitsentwicklung. Stuttgart.

Brock, Adolf (2002): Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen – und ihre Grundlegung in der ersten „Bildungs-Katastrophe“. Zur heutigen Bedeutung von Begriffen und Inhalten, die ihren Ursprung in der Lehrlingsausbildung und in der Arbeiterbildung haben. In: Frankfurter Rundschau / Berufsrundschau, 16.02.2002, S.2.

Bullinger, Hans-Jörg (1997): Wirtschaft 21 – Perspektiven, Prognosen, Visionen. In: Zur Ökonomie der Informationsgesellschaft. Perspektiven Prognosen Visionen. Hrsg. Enquete Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft - Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“ / Deutscher Bundestag. Bonn. S. 69ff.

Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (BDZV) (2007): Die deutschen Zeitungen in Zahlen und Daten. Berlin.

Chomsky, Noam (1972): Aspekte der Sytax-Theorie. Frankfurt am Main.

Deutscher Presserat (2006): Publizistische Grundsätze (Pressekodex). Richtlinien für die Publizistische Arbeit nach den Empfehlungen des Deutschen

Lese

probe

XVI Literaturverzeichnis

Presserates. http://www.presserat.de/uploads/media/Pressekodex.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Deutscher Presserat (2007): Leser sollen sich ein korrektes Bild von der öffentli-chen Rüge gegen BILD machen können. Pressemitteilung vom 30.11.2007. [2011 nicht mehr online verfügbar]

Deimer, Josef (1999): Kommunalverwaltung im Wandel. In: Multimedia-Ver-waltung. Jahrbuch Telekommunikation und Gesellschaft, Bd. 7. Hrsg. H. Kubicek u.a. Heidelberg. S. 88ff.

Dewe, Bernd / Sander, Uwe (1996): Medienkompetenz und Erwachsenenbildung. In: Medienkompetenz als Schlüsselbegriff Hrsg. A. v. Rein. Bad Heilbrunn. S.125ff.

Dichanz, Horst (1999): Medienkompetenz der Multiplikatorinnen und Multipli-katoren im System Schule. In: Medienkompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 289ff.

DJV (2003): http://www.djv.de/fileadmin/DJV/schwerpunkte/Medienrecht/ Stell ungnahme_vom_12._November_2003.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Egger, Andreas / Windgasse, Thomas (2007): Radionutzung und MNT 2.0. In: Media Perspektiven, Mai 2007, S. 255ff.

Eggert, Christian / Keller, Dieter (2012): Ein starkes Medium – Zur wirtschaft-lichen Lage der deutschen Zeitungen. In: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (Hg.): Zeitungen 2012/2013. Berlin. S. 41ff.

Eimeren van, Birgit / Ridder, Christa-Maria (2005): Trends in der Nutzung und Bewertung der Medien 1970 bis 2005. In: Media Perspektiven 10/2005, S. 490ff.

Ellers, Meinolf (2012): Wo bleiben die Fans? – Lokale Konzepte für junge Zielgruppen. In: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (Hg.): Zeitungen 2012/2013. Berlin. S. 195ff.

Encarnacao, José L. (2001): Virtuelle Bildung und Neuer Bildungsmarkt. In: Medienkompetenz. Wirtschaft. Wissen. Wandel. Hrsg. I. Hamm. Gütersloh 2001, S. 112ff.

Enquete-Kommission (1998): Kinder- und Jugendschutz im Multimediazeitalter. Dritter Zwischenbericht der Enquete-Kommission Zukunft der Medien Wirtschaft und Gesellschaft – Deutschlands Weg in die Informations-gesellschaft. Bonn.

Euler, Dieter (2004): Einfach, aber nicht leicht – Kompetenzentwicklung im Rahmen der Implementierung von E-Learning an Hochschulen. In: Medienkompetenz für die Hochschullehre. Hrsg. K. Bett / J. Wedekind / P. Zentel. Münster, S. 55ff.

Lese

probe

Literaturverzeichnis XVII

Feierabend, Sabine / Klingler, Walter (2007): Kinder und Medien: Ergebnisse der KIM-Studie 2006. In: Media Perspektiven 10/2007, S. 492ff.

Fischer, Till (2012): Verlage im Testlabor – Zeitungen auf dem Tablet. In: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (Hg.): Zeitungen 2012/2013. Berlin. S. 183ff.

Fox, Dirk (2001): Jugendschutz und Filtersysteme. Technische Systeme zur Gewährleistung von Jugendschutz im Internet. In: Allianz von Medienrecht und Informationstechnik? Hrsg. A. Rossnagel. Baden-Baden 2001.

Funiok, Rüdiger (2005): Medienethik. In: Grundbegriffe Medienpädagogik. 4. Auflage. Hrsg. J. Hüther / B. Schorb. München, S. 243. http://www. mediaculture-online.de; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

FSF Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e.V. (2006): Jahresbericht 2006. http://www.fsf.de/fsf2/ueber_uns/bild/download/FSF_Jahresbericht_2006.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Früh, Werner / Schönbach, Klaus (1982): Der dynamisch-transaktionale Ansatz. Ein neues Paradigma der Medienwirkungen. Publizistik, 27, 74ff. Abge-druckt in Früh, Werner (1991): Medienwirkungen. Das dynamisch-transaktionale Modell. Opladen, S. 23ff.

Früh, Werner (2001): Der dynamisch-transaktionale Ansatz. Ein integratives Paradigma der Medienwirkungen. In: Theoretische Perspektiven der Rezeptionsforschung. Hrsg. P. Rössler / U. Hasebrink / M. Jäckel. München, S. 11ff.

Galtung, Johan / Ruge, Mari Holmboe (1965): The Structure of Foreign News. The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crisis in Four Nor-wegian Newspapers. In: Journal of Peace Research 2, 1965, S. 64ff.

Gerhards, Maria / Mende, Annette (2007): Offliner 2007: Zunehmend distan-zierter, aber gelassener Blick aufs Internet. In: Media Perspektiven 08/2007, S. 379ff.

Gleich, Uli (2007): Nutzung und Funktion neuer Medien bei Kindern und Jugendlichen. In: Media Perspektiven 10/2007, S. 529ff.

Glotz, Peter (2001): Medienkompetenz als Schlüsselqualifikation. In: Medienkompetenz. Wirtschaft. Wissen. Wandel. Hrsg. I. Hamm. Gütersloh 2001 S. 16-37.

Gorny, Peter (2004): Dozentenweiterbildung – Multimedia in der Lehre. Ein Kon-zept zur Verbesserung des E-Teaching: Flutlicht statt Leuchttürme. In: Medienkompetenz für die Hochschullehre. Hrsg. K. Bett. / J. Wedekind / P. Zentel. Münster, S. 85ff.

Graf-Szczuka, Karola (2006): Der kleine Unterschied. Eine Typologie jugendli-cher ZeitungsleserInnen und – NichtleserInnen. Dortmund.

Lese

probe

XVIII Literaturverzeichnis

Grimm, Rüdiger (2005): Digitale Kommunikation. München.

Gscheidle, Christoph / Fisch, Martin (2007): Onliner 2007: Das „Mitmach-Netz“ im Breitbandzeitalter. In: Media Perspektiven 08/2007, S. 393ff.

Gumpelmaier, Wolfgang (2011): Warum Crowdfunding kein schnelles Geld verspricht – Voraussetzungen für gelungenes Online-Fundraising. In: Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hg.) (2011): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

Hamm, Ingrid (2001): Schule im Netz. In: Medienkompetenz. Wirtschaft. Wissen. Wandel. Hrsg. I. Hamm. Gütersloh 2001, S. 146ff.

Hartmann, Peter H. / Neuwöhner, Ulrich (1999): Lebensstilforschung und Publikumssegmentierung. Eine Darstellung der MedienNutzer Typologien (MNT). In: Media Perspektiven 10/1999, S. 531ff.

Hartmann, Sebastian (2011): neanderweb 2.0 – „Evolution“ als Konzept für das Neanderthal Museum im Social Web. In: Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hg.) (2011): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

Heinrich, Jürgen / Schütte, Jan (2012): Medienwirtschaft. Studienbrief zu Pflichtmodul 200. Kaiserslautern.

Holtkamp, Lars (2002): E-Democracy in deutschen Kommunen – eine kritische Bestandsaufnahme. In: Technikfolgenabschätzung. Theorie und Praxis. Nr.3/4, 11. Jahrgang, S. 48ff. http://www.itas.fzk.de/tatup/023/holt02 a.htm; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Hüther, Jürgen / Podehl, Bernd (2005): Geschichte der Medienpädagogik. In: Grundbegriffe Medienpädagogik. 4. Auflage. Hrsg. J. Hüther / B. Schorb, München, S. 116ff. http://www.mediaculture-online.de; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Hunkirchen, Peter (2007): World Usability Day in Bonn. Artikel vom 16.10. 2007. [2011 nicht mehr online verfügbar]

Janner, Karin (2010): Kulturmarketing 2.0. In: Scheurer, Hans / Spiller, Ralf (Hg.) (2010): Kultur 2.0. Neue Web-Strategien für das Kulturmanagement im Zeitalter von Social Media. Bielefeld.

Janner, Karin (2011): Blog, Facebook, Twitter, YouTube – was soll ich nutzen? Orientierung im Dschungel der Tools. In: Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hg.) (2011): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

Jöckel, Peter (1996): Medienkompetenz – was ist das? Notwendige Arbeit an einem Begriff In: Neue Deutsche Schule (NDS) 12/96. S. 16ff.

Lese

probe

Literaturverzeichnis XIX

JMStV: Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. http://www.bag-jugendschutz.de/ gesetze/ JMStV_April2005.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Jones, Tamara (2008): A Deadly Web of Deceit. A Teen’s Online ‚Friend‘ Proved False, And Cyber-Vigilantes Are Avenging Her. Washington Post, 10.01.2008. [2011 nicht mehr online verfügbar]

JuSchG: Jugendschutzgesetz. http://www.gesetze-im-internet.de/juschg/; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Kepplinger, Hans Mathias (1994): Wirkung von Gewaltdarstellungen in den Massenmedien. In: Fischer Lexikon Publizistik Massenkommunikation. Hrsg. E. Noelle-Neumann / W. Schulz / J. Wilke. Frankfurt. S. 571ff.

Kerres, M. / Jechle, Thomas (2000): Betreuung des mediengestützten Lernens in telemedialen Lernumgebungen. In: Unterrichtswissenschaft. Zeitschrift für Lehr-Lernforschung.

Kerres, Michael (2001): Multimediale und telemediale Lernumgebungen. Konzeption und Entwicklung. München.

KJM (2008): http://www.kjm-online.de/; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Klatt, Rüdiger / Gavriilidis, Konstantin / Kleinsimlinghaus, Kirsten / Feldman, Maresa u.a.(2001): Nutzung elektronischer wissenschaftlicher Informa-tion in der Hochschulausbildung. Barrieren und Potenziale der innova-tiven Mediennutzung im Lernalltag der Hochschulen. Kurzfassung. Dortmund. http://stefi.de/download/kurzfas.pdf; zuletzt aufgerufen am 09.02.2008.

Kleimann, Bernd / Weber, Steffen / Willige, Janka (2005): E-Learning aus Sicht der Studierenden. Hannover. https://hisbus.his.de/hisbus/docs/ HISBUS_E-Learning28.02.2005.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Kopf, Christine (o.J.): Der Schein der Neutralität. Institutionelle Filmzensur in der Weimarer Republik. http://www.deutsches-filminstitut.de/news/dt2n13.ht m; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Kopp, Axel (2011a): Ein Streifzug durch das Internet und dieses Buch. In: Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hg.) (2011): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

Kopp, Axel (2011b): Facebook für Kulturbetriebe: From Zero to Hero. In: Ebenda.

Kreßner, Tino (2011): Finanzierung durch viele gemeinsam – Crowdfunding im Bereich Kunst und Kultur. In: Ebenda.

Kübler, Hans Dieter (1999): Medienkompetenz – Dimensionen eines Schlag-wortes. In: Medienkompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 25ff.

Lese

probe

XX Literaturverzeichnis

Kühlwetter, Karin (1998): Multimedia. Qualifikationen und Kompetenzen (= Graue Reihe – Neue Folge 143). Hans-Böckler-Stiftung. Düsseldorf.

Kunczik, Michael / Zipfel, Astrid (2004) : Medien und Gewalt. Befunde der Forschung seit 1998. Kurzfassung. www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/ redaktionbmfjfs/abteilung5/pdf-anlagen/kurzfassung-medien-und-gewalt; zuletzt aufgerufen am 10.03.2008.

Künzli, Arnold (1992): Vom Können des Sollens. Wie die Ethik unter den Zwängen der Ökonomie zur Narrenfreiheit verkommt. In: Medien-Ethik. Beschreibungen, Analysen, Konzepte für den deutschsprachigen Journalismus. Hrsg. M. Haller / H. Holzhey. Opladen.

Lachermeier, Johannes (2011): Zielsetzungen, Maßnahmen und Erfolgsmessung-en im Web 2.0: Strategisches Vorgehen am Beispiel der Bayerischen Staatsoper. In: Janner, Karin / Holst, Christian / Kopp, Axel (Hg.) (2011): Social Media im Kulturmanagement. Grundlagen, Fallbeispiele, Geschäftsmodelle, Studien. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

Lehmkuhl, Kirsten (1994): Das Konzept der Schlüsselqualifikationen in der Berufspädagogik. Eine ausreichende Antwort auf die Qualifizierungs-anforderungen der Massenproduktion? Alsbach / Bergstraße.

Luca, Renate / Aufenanger, Stefan (2007): Geschlechtersensible Medienkom-petenzförderung. Mediennutzung und Medienkompetenz von Mädchen und Jungen sowie medienpädagogische Handlungsmöglichkeiten. Schriftenreihe Medienforschung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf.

Lucht, Jens (2004): Der öffentlich-rechtliche Rundfunk: ein Auslaufmodell? Grundlagen, Analysen, Perspektiven. Freiburg (Breisgau).

Lütke-Entrup, Monika / Dusch, Christiane (2004): Die Qualifizierungsinitiative e-teaching@university: Maßgeschneiderte Medienberatung für Lehrende an Hochschulen. In: Medienkompetenz für die Hochschullehre. Hrsg. K. Bett / J. Wedekind / P. Zentel. Münster, S. 93ff.

Mai, Manfred (2002): Medienethik in der modernen Gesellschaft. Zum Verhältnis zwischen gesellschaftlicher Integration, Medienethik und Medien-kompetenz. In: Medienkompetenz – Kritik einer populären Universalkonstruktion. Forum Medienethik 01/2002.

Maletzke Gerhard (1998): Kommunikationswissenschaft im Überblick. Grund-lagen, Probleme, Perspektiven. Bonn.

Mandl, Heinz / Reinmann-Rothmeier, Gabi (1997): Medienpädagogik und –kompetenz: Was bedeutet das in einer Wissensgesellschaft und welche Lernkultur brauchen wir dafür? In: Medienkompetenz im Informations-zeitalter. Hrsg. Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft; Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“/

Lese

probe

Literaturverzeichnis XXI

Deutscher Bundestag. Bonn. S. 77ff.

Mathes, Reiner / Donsbach, Wolfgang (2002): Runfunk. In: Fischer Lexikon Publizistik – Massenkommunikation. Hrsg. E. Noelle-Neumann / W. Schulz / J. Wilke. Franfurt am Main.

Media Perspektiven (2012): Basisdaten 2011. Daten zur Mediensituation in Deutschland. Frankfurt am Main.

Meier, Christian (2012): Am Scheideweg – Neue Strategien für das Verlagsgeschäft. In: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (Hg.): Zeitungen 2012/2013. Berlin. S. 27ff.

Mertens, Dieter (1974): Schlüsselqualifikationen. Thesen zur Schulung für eine moderne Gesellschaft. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Nr.1, Jg.7; S. 36ff.

Meyen, Michael (2001): Hauptsache Unterhaltung. Mediennutzung und Medienbewertung in Deutschland in den 50er Jahren. Münster.

Neuwöhner, Ulrich / Schäfer, Carmen (2007): Fernsehnutzung und MNT 2.0. In: Media Perspektiven, 05/2007, S. 242ff.

Noelle-Neumann, Elisabeth (1994): Wirkung der Massenmedien auf die Mei-nungsbildung. In: Fischer Lexikon Publizistik Massenkommunikation. Hrsg. E. Noelle-Neumann / W. Schulz / J. Wilke. Frankfurt. S. 518ff.

Nuissl, Ekkehard (1996): Vorbemerkungen. In: Medienkompetenz als Schlüs-selbegriff Hrsg. A. v. Rein. Bad Heilbrunn. S. 8.

Oehmichen, Ekkehardt (2007): Die neue MedienNutzerTypologie MNT 2.0. In: Media Perspektiven, 05/2007, S. 226ff.

Oehmichen, Ekkehardt / Schröter, Christian (2004): Die OnlineNutzerTypologie (ONT). In. Media Perspektiven, 08/ 2004. S. 386ff.

Oehmichen, Ekkehardt / Schröter, Christian (2007): Zur typologischen Struktur medienübergreifender Nutzungsmuster. In. Media Perspektiven, 08/2007. S. 406ff.

Palme, Hans-Jürgen / Basic, Natasa (2000): Medienkompetenz und Jugendschutz. In: Politische Studien. Zweimonatszeitschrift für Politik und Zeitge-schehen, Nr. 371, Jg. 51, 05/06/2000.

Pätzold, Ulrich / Röper, Horst (1992): Probleme des intermedialen Wettbewerbs im Lokalen. In: Media Perspektiven, 10/1992, S. 641ff.

Patalong, Frank (2006): You Tube: Nur falsch ist wirklich echt. Spiegel Online. http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,druck-436070,00.html; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Paus-Haase, Ingrid (1999): Medienrezeption und Medienaneignung von drei- bis zehnjährigen Kindern und daraus resultierende Ansatzpunkte für die För-derung von Medienkompetenz. In: Medienkompetenz: Grundlagen und

Lese

probe

XXII Literaturverzeichnis

pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 81ff.

Postman, Neil (1985): Wir amüsieren uns zu Tode. Amusing ourselves to death. Frankfurt/Main.

Prenzel, Manfred / Artelt, Cordula / Baumert, Jürgen / Blum, Werner / Hammann, Marcus / Klieme, Eckard / Pekrun, Reinhard (Hrsg.) (2007): Pisa Konsortium Deutschland. Die Ergebnisse der dritten internationalen Ver-gleichsstudie. http://pisa.ipn.uni-kiel.de/zusammenfassung_PISA2006.p df; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Puppis, Manuel (2007): Einführung in die Medienpolitik. Konstanz.

Pürer, Heinz (2003): Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Ein Hand-buch. Konstanz.

Pürer Heinz / Raabe, Johannes (2007): Presse in Deutschland. Konstanz.

Rager, Günther (1982): Publizistische Vielfalt im Lokalen. Tübingen.

Rager, Günther / Weber, Bernd (1992): Publizistische Vielfalt zwischen Markt und Politik. Eine Einführung. In: Publizistische Vielfalt zwischen Markt und Politik: Mehr Medien – Mehr Inhalte? Hrsg. G. Rager / B. Weber. Düsseldorf.

Rager, Günther / Werner, Petra (2004): Entwicklung und Struktur der Medien-gesellschaft. In: Lesesozialisation in der Mediengesellschaft. Ein For-schungsüberblick. Hrsg: N. Groeben / B. Hurrelmann. Weinhe im München, S. 351ff.

Ridder, Christa-Maria / Engel, Bernhard (2005): Massenkommunikation 2005: Images und Funktionen der Massenmedien im Vergleich. In: Media Perspektiven, 09/2005, S. 422ff.

Rosenstock, Roland (2005): Jugendschutz und Menschenwürde. Von der öffent-lichen Funktion der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF). In: Baum, Achim (Hrsg.) Handbuch Medienselbstkontrolle. Wiesbaden.

Scheele, Brigitte (1999). Theoriehistorische Kontinuität: Lernen von Aggression oder Möglichkeiten zur Katharsis?! In: N. Groeben (Hrsg.), Zur Programmatik einer sozialwissenschaftlichen Psychologie. Band I: Metatheoretische Perspektiven. 2. Halbband: Theoriehistorie, Praxisre-levanz, Interdisziplinarität, Methodenintegration. Münster: Aschendorff, S. 1-83.

Schell, Fred / Warkus Hartmut (1999): Medienkompetenz der Lehrerinnen und Lehrer: Schulische Bedingungen an Aus- und Fortbildung. In: Medien-kompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 282ff.

Schell Jugendstudie 2010 unter: http://www.shell.de/home/content/deu/aboutshell/

Lese

probe

Literaturverzeichnis XXIII

our_commitment/shell_youth_study/2010/ (Dez. 2012)

Schorb, Bernd (1999): Die Lernorte und die erwerbbaren Fähigkeiten, mit Medien kompetent umzugehen. In: Medienkompetenz: Grundlagen und päda-gogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. Mün-chen, S. 390ff.

Schreier, Magrit (2002): Verfahren der Rezeptions- und Wirkungsanalyse. In: Einführung in die Medienwissenschaft. Konzeption, Theorien, Methoden, Anwendungen. Hrsg. G. Rusch. Wiesbaden.

Schreier, Margrit / Rupp, Gerhard (2002): Ziele/Funktionen der Lesekompetenz im medialen Umbruch. In: Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen. Hrsg. N. Groeben / B. Hurrelmann. Weinheim, München, S. 251ff.

Schulen ans Netz e.V. (2006): Nach zehn Jahren Schulen ans Netz ist Internet im Klassenzimmer Standard. Pressemitteilung vom 16.10.2006; www.schulen-ans-netz.de/presse/pressemitteilungen/379.php; zuletzt aufgerufen am 06.01.2008.

Schulz, Winfried (2002): Nachrichten. In: Fischer Lexikon Publizistik – Mas-senkommunikation. Hrsg. E. Noelle-Neumann / W. Schulz / J. Wilke. Franfurt am Main.

Schütz, Walter J. (2002): Pressewirtschaft. In: Fischer Lexikon Publizistik – Massenkommunikation. Hrsg. E. Noelle-Neumann / W. Schulz / J. Wilke. Franfurt am Main.

Schwenke, Thomas (2012): Erlaubt/Verboten – Social-Media-Recht für Verlage. In: Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e.V. (Hg.): Zeitungen 2012/2013. Berlin. S. 217ff.

Schwiesau, Dietz / Ohler, Josef (2003): Die Nachricht in Presse, Radio, Fernsehen und Internet. Ein Handbuch für Ausbildung und Praxis.

Scott, David Meerman (2012): Die neuen Marketing- und PR-Regeln im Social Web. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

Seefeldt, Katja (2001): Abhauen können Sie woanders: Der deutsche Strafvollzug und das Internet. In: Telepolis 31. Mai 2001.

Sinus Sociovision (2007): Die Sinus-Millieus in Deutschland 2007. www.sinus-sociovision.de; zuletzt aufgerufen am 07.03.2008.

Sohn, Melanie (2005): Erfolgsfaktor Medienkompetenz: Ein modularisiertes Rahmenmodell von Medienkompetenz für Unternehmenspraxis und Theorie. Unveröffentlichte Dissertation, Universität Bielefeld. www.bieson.ub.uni-bielefeld.de/volltexte/2005/750/html/ dissertation.pdf; zuletzt aufgerufen am 09.02.2008.

Spanhel, Dieter (1999): Förderung von Medienkompetenz im Handlungsfeld

Lese

probe

XXIV Literaturverzeichnis

Schule – Bedingungen, Möglichkeiten, konkrete Beiträge. In: Medien-kompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 159ff.

Stapf, Ingrid (2005): Medienselbstkontrolle. Eine Einführung. In: Handbuch Medienselbstkontrolle. Hrsg. A. Baum. Wiesbaden.

Stapf, Ingrid (2006): Medien-Selbstkontrolle. Ethik und Institutionalisierung. Konstanz.

Stuiber, Heinz-Werner (1998): Medien in Deutschland. Rundfunk, Teil 2. Konstanz..

Surfen ohne Risiko (2007): Publikation des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Unter: http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/kin der-und-jugend,did=167740.html; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Taubert, Jan-Hendrik (2004): Bundeskompetenz für Jugendschutz? Verfassungsrechtliche Rechtfertigung und rechtspolitischer Sinn der Zuordnung. Berlin.

Theunert, Helga (1996): Perspektiven der Medienpädagogik in der Multimedia-Welt. In: Medienkompetenz als Schlüsselbegriff Hrsg. A. v. Rein. Bad Heilbrunn, S. 60ff.

Theunert, Helga / Lenssen, Margrit (1999): Medienkompetenz im Vor- und Grundschulalter: Altersspezifische Voraussetzungen, Ansatzpunkte und Handlungsoptionen. In: Medienkompetenz: Grundlagen und pädago-gisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S. 60ff.

Thomas, Hans (1994): Was scheidet Unterhaltung von Information. In: Medienlust und Mediennutz. Unterhaltung als öffentliche Kommunika-tion. Hrsg. L. Bosshart / W. Hoffmann-Riem. München.

Thomaß, Barbara (2007): Mediensysteme vergleichen. In: Mediensystem im internationalen Vergleich. Hrsg. B. Thomaß. Konstanz.

Trénel, Matthias/ Märker, Oliver / Hagedorn, Hans (2001): Bürgerbeteiligung im Internet. Das Esslinger Fallbeispiel. WZB discussion papers, FS II 01-3008, http://bibliothek.wzb.eu/pdf/2001/ii01-308.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Tulodziecki, Gerhard (1998): Medienkompetenz als Ziel schulischer Medien-kompetenz. In: Arbeiten + Lernen. 7, Heft 30. S. 13ff.

Tulodziecki, Gerhard (2005): Medienpädagogik in der Krise? In: Perspektiven der Medienpädagogik in Wissenschaft und Bildungspraxis. Hrsg. H. Keller. München, S. 22ff. http://www.mediaculture-online.de/fileadmin/ bibliothek/tulodziecki_krise/tulodziecki_krise.pdf; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Lese

probe

Literaturverzeichnis XXV

Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ): Der deutsche Zeitschriftenmarkt. Branchendaten 2006; http://www.vdz.de/branchendaten-digitale-medien/; zuletzt aufgerufen am 18.07.2011.

Vogelgesang, Waldemar (1999): Kompetentes und selbstbestimmtes Medien-handeln in Jugendszenen. In: Medienkompetenz: Grundlagen und pädagogisches Handeln. Hrsg. F. Schell / E. Stolzenburg / H. Theunert. München, S.237ff.

Vorderer, Peter / Schramm, Holger (2002): Medienrezeption. In: Einführung in die Medienwissenschaft. Konzeption, Theorien, Methoden, Anwen-dungen. Hrsg. G. Rusch. Wiesbaden.

Weischenberg, Siegfried (1992): Journalistik. Medienkommunikation: Theorie und Praxis. Opladen.

Weischenberg, Siegfried (2001): Nachrichten-Journalismus. Anleitung und Qualitäts-Standards für die Medien-Praxis. Wiesbaden.

Zarrella, Dan (2012): Das Social Media Marketing Buch. Köln.

Zillmann, Dolf (1994): Über behagende Unterhaltung in unbehagender Medien-kultur. In: Medienlust und Mediennutz. Unterhaltung als öffentliche Kommunikation. Hrsg. L. Bosshart / W. Hoffmann-Riem. München.

Lese

probe

XXVI Lernziele

Lernziele

Dieser Studienbrief gliedert sich in zwei Teile:

Im ersten Teil geht es um die wissenschaftliche Herleitung und die Bedeutung von Medienkompetenz.

Es folgt ein Praxisteil, der „Social Media“ als Handlungsfeld für Kultur- und Non-Profit-Organisationen darstellt – und deutlich macht, welche zusätzlichen Aspekte der Medienkompetenz nötig sind, um sich effektiv in sozialen Netzwerken zu bewegen.

Medienkompetenz ist ein viel benutzter und facettenreicher Begriff. Daher ist ein wichtiger Teil des Studienbriefes unterschiedlichen Interpretationen dieses Be-griffs und dessen historischer Entwicklung gewidmet. Gemeinsam ist den vonei-nander abweichenden Vorstellungen von Medienkompetenz, dass Sachwissen über das Mediensystem vorausgesetzt wird. Der Studienbrief beginnt deshalb mit einer knappen Darstellung des Mediensystems der Bundesrepublik.

Verschiedene Sichtweisen, welche Bedeutung die Medienkompetenz für die indi-viduelle Entwicklung und die gesellschaftliche Teilhabe hat, werden vorgestellt. Die Autoren dieses Studienbriefs betrachten Medienkompetenz als eine Schlüs-selqualifikation, ohne die beruflicher und gesellschaftlicher Erfolg kaum noch vorstellbar ist. Daher wird die grundsätzliche Bedeutung der Medienkompetenz in unterschiedlichen Arbeitsfeldern und Entwicklungsphasen dargestellt.

Das Kapitel Medienkompetenz und Ethik bietet Ansatzpunkte, um sich mit Fra-gen von Medienethik und ihrer praktischen Umsetzung zu beschäftigen. Ebenfalls zum Grundwissen über Medienkompetenz gehört die Beschreibung des Einflusses der rechtlichen Grundlagen des Jugendschutzes auf die Produktion und Rezeption von Medien.

Im „Praxisteil Social Media“ wird zunächst die wachsende Bedeutung sozialer Netzwerke für Kultur- und Non-Profit-Organisationen dargestellt. Anschließend werden Gefahren und Chancen bei der Nutzung der Netzwerke aufgezeigt. Ein-zelne Portale werden beschrieben und Ansätze für Social-Media-Strategien entwi-ckelt. Anhand positiver und negativer Beispiele wird verdeutlicht, welche Fragen sich stellen muss, wer heute online erfolgreich sein will. Außerdem werden die neuen Möglichkeiten beschrieben, die durch technische Entwicklungen, wie die zunehmende Verbreitung von Smartphones, entstehen.

Studierende sollen nach der Beschäftigung mit dem Studienbrief über ein umfas-sendes Medienkompetenz-Grundwissen verfügen und befähigt sein, eigenständig Ideen und Konzepte für Kultur- und Non-Profit-Organisationen im Web 2.0 zu entwickeln. Sie sollen „Medienkompetenz 2.0“ entwickeln und für die Notwen-digkeit lebenslänglichen Lernens in diesem Bereich sensibilisiert sein.

Lese

probe

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 1

1 Bedeutung der Medien

Lerninhalte

Kenntnisse über den Medienbegriff

gesellschaftliche Funktion von Medien

Überblick über Massenmedien und ihre Rahmenbedingungen in der Bundesrepublik

Verständnis dafür, wie etwas zur Nachricht wird

Übersicht über die Mediennutzung, speziell von kulturorientierten Gruppen

wichtige Wirkungstheorien

Medien begegnen uns täglich und zunehmend ununterbrochen: die Zeitung auf dem Frühstückstisch, der Infoscreen an der U-Bahn-Haltestelle, die E-Mail im Büro oder das Radio als Hintergrundgedudel. Auch das Buch, der Kinofilm und die mp3-Datei zählen zu den Medien. Selbstverständlich genauso Internet und Fernseher. Für Plattformen wie Facebook entstand eigens der Begriff „Social Me-dia“, um sie wird es im zweiten Teil dieses Studienbriefes gehen. Die Vielzahl der Medien und ihre Inhalte gemäß den eigenen Zielen und Bedürfnissen effektiv nut-zen zu können, macht für den Erziehungswissenschaftler Dieter Baacke Medien-kompetenz aus (Vgl. Kapitel 2 Medienkompetenzkonzepte). Aber bleiben wir zu-nächst beim ersten Teil des Wortes, bei den Medien.

Dem Lateinischen entnommen, bedeutet „medium“ zunächst nichts weiter als „Mitte“ oder auch „Vermittler“. In seinem heutigen Verständnis ist der Begriff Medien noch recht jung. Erst seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts verzeich-nen einzelne Lexika den Medienbegriff im Sinne von Kommunikationsmedien (vgl. Kübler 2003: 78). Der Begründer der Systemtheorie, Talcott Parsons, spricht Mitte des 20. Jahrhunderts noch recht allgemein von einem „generellen Aus-tauschmittel“. Nach dieser Definition konnte auch das Telefonkabel als Übertra-gungsmittel zu den Medien gezählt werden.

Hans J. Kleinsteuber wird präziser: Nach seiner Definition bezeichnen Medien den Teil technischer Verbreitungsmittel für Informationen, der sich mit seinen Aussagen an eine breite Öffentlichkeit richtet, also an eine Empfängerschaft, die prinzipiell nicht begrenzt oder personell definiert ist. Seine an der Kommu-nikationstechnik orientierte Definition umfasst demnach neben Fernsehapparaten, Radiogeräten und Zeitungen beispielsweise auch CDs, Bücher, Plakate und Flyer (vgl. Beierwaltes 2000: 10). Er kommt damit dem später geprägten Begriff Mas-senmedien recht nahe, beschränkt sich jedoch auf die Technik und das Medium der Verbreitung und klammert mediale Inhalte aus.

Ursprung des Medienbegriffs

Ziel: eine breite Öffentlichkeit

Lese

probe

2 Kapitel 1: Bedeutung der Medien

Bislang wurde noch keine ausreichend theoriefähige Definition eines universalen Medienbegriffs gefunden, unter dem sich die Wissenschaft vereinen kann (vgl. Altmeppen 2006: 135f.).

„Wenn von Medien die Rede ist, scheint (jedoch) im öffentlichen Bewusstsein eine selbstverständliche Einvernehmlichkeit zu herrschen. In erster Linie werden Mas-senmedien assoziiert, Zeitungen und Zeitschriften, Hörfunk und Fernsehen“ (ebd.).

Der Begriff Massenmedien beschreibt nicht nur die Geräte, die für die Übermitt-lung benötigt werden, sondern auch die Inhalte, die sie übermitteln und die Orga-nisationen, die als Produzent und Übermittler auftreten (vgl. Kübler 2003: 107; Thomaß 2007: 17). Er leitet sich von dem Begriff der Massenkommunikation ab, der 1963 von Gerhard Maletzke definiert wurde.

Ein wichtiges Merkmal für die Abgrenzung von Massen- und Individualkommu-nikation ist die Anzahl der Empfänger. Während sich die Massenkommunikation in der Regel einseitig an eine Vielzahl (Masse) von Empfängern richtet (z.B. mit-tels Fernsehen, Hörfunk oder Büchern), ist die Individualkommunikation für ei-nen eng begrenzten Personenkreis bestimmt und verläuft nicht einseitig. Sender und Empfänger wechseln ihre Position (z.B. beim Telefonieren, beim E-Mail- und Briefverkehr). Allerdings sind Konvergenzen zwischen den beiden Kommunikati-onsformen erkennbar:

„Die Massenmedien aktivieren Teilnehmer in zunehmendem Maße, etwa über Le-serbriefe, Telefonabfragen und in Live-Beteiligungen […] die Individualkommu-nikation wird umgekehrt mehr und mehr zur Versendung von Massenpost verwen-det, im Internet auch als Spam-Pest erlitten“ (Grimm 2005: 85).

Gerade im sogenannten „Web 2.0“, das im zweiten Teil dieses Studienbriefes aus-führlicher behandelt wird, mischen sich Massen- und Individualkommunikation immer stärker. Eine Plattform wie „Facebook“ kann Medium der Individualkom-munikation sein – bei einer entsprechend großen Anhängerschaft aber auch zum Forum der Massenkommunikation werden. Empfänger können zu Sendern wer-den, die ursprünglichen Sender dann zu Empfängern. Auch klassische Medien re-agieren auf diese Entwicklungen, in dem sie versuchen, sich immer stärker für die offene Online-Kommunikation zwischen Sendern und Empfängern zu öffnen (vgl. Ellers 2012: 195ff.).

Die Annäherung der Kommunikationsarten macht es erforderlich, Massenkom-munikation durch öffentliche Zugänglichkeit von Individualkommunikation abzu-grenzen. Letztere unterliegt grundsätzlich der Beschränkung, sich an explizit adressierte Teilnehmer zu richten. Produkte der Massenkommunikation hingegen sind potenziell jedem zugänglich (vgl. ebd. 86f.). Massenkommunikation ist nach Maletzke eine Art der Kommunikation, „bei der Aussagen öffentlich, durch tech-

Massenmedien

Individual- und Massenkom-munikation

„Mischkommunika-tion“ im Web 2.0 Le

sepro

be

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 3

nische Verbreitungsmittel, indirekt und einseitig an ein disperses Publikum ver-mittelt werden“ (vgl. Maletzke 1998: 46).

Massenkommunikation Individualkommunikation

öffentlich:

keine begrenzte und personell defi-nierte Empfängerschaft; „für jeden be-stimmt“

nicht-öffentlich:

begrenzte und personell definierte Empfängerschaft

technische Verbreitungsmittel:

Kommunikation über beliebige techni-sche Medien, Geräte und Zubehör

technische Verbreitungsmittel:

nicht notwendig

einseitig:

ohne Rollenwechsel zwischen Sender und Empfänger; Verbreitung der Aus-sage nur in eine Richtung: vom Sender zum Empfänger

zweiseitig:

Rollenwechsel zwischen Sender und Empfänger; Möglichkeit der „Rede und Gegenrede“

disperses Publikum:

gemeinsame Zuwendung mehrerer / vieler Menschen zu der Aussage

personell definierte Rezipienten:

Zuwendung des personell definierten Rezipienten

Tab. 1: Unterschiede zwischen Massen- und Individualkommunikation (nach Maletzke 1998)

Im Folgenden gehen wir zunächst nur auf die periodisch erscheinenden Massen-medien Zeitungen und Zeitschriften, sowie auf die elektronischen Medien Hör-funk, Fernsehen und Internet ein.

Einen Überblick über die unterschiedlichen Definitionsansätze des Medienbegriffs geben beispielsweise Gerhard Maletzke 1998: 50ff., Hans-Dieter Kübler 2003: 102ff. und Klaus-Dieter Altmeppen 2006: 135ff.

Die Printmedien und der Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen) sind traditionell sehr stark in den Alltag der Menschen eingebunden. In einer Studie aus dem Jahr 2006 beispielsweise gaben 95 Prozent der Deutschen ab 14 Jahren an, mehrmals wö-chentlich das Fernsehen zu nutzen, gefolgt vom Hörfunk mit 86 Prozent und der Tageszeitung mit 75 Prozent (vgl. Blödorn / Gerhards / Klingler 2006: 631). Auch heute sind Printmedien und Rundfunk noch immer stark in den Alltag eingebun-den, sie verlieren aber zunehmend an Relevanz gegenüber dem Internet. Oder an-dersherum formuliert: Ihnen erwächst im Internet ein immer stärkerer Aufmerk-samkeitskonkurrent, der Rezeptionsgewohnheiten ändert. Eine ausführliche Zu-sammenstellung aktueller Zahlen bieten Heinrich/Schütte in dem Studienbrief MKN0230 „Medienwirtschaft“ (2012: 109ff), sie sollen deshalb in diesem Studi-enbrief nicht ausführlich wiederholt werden.

Printmedien und Rundfunk traditionell sehr im Alltag eingebunden

Lese

probe

4 Kapitel 1: Bedeutung der Medien

Wichtig ist: Die traditionellen Medien bleiben relevant und in der gesellschaft-lichen, politischen und kulturellen Auseinandersetzung bedeutend. Vielfach machen sie jedoch Transformationsprozesse durch – hin zu Kommunikationsun-ternehmen die neben einem Print-Angebot auch online, in sozialen Netzwerken und mit Apps auf Tablet-Computern und Smartphones präsent sind (vgl. Meier 2012: 27ff.). Medienkompetenz und effektive Medienarbeit ohne Social-Media-Kenntnisse sind heute nicht mehr denkbar – weshalb der Praxisteil dieses Studienbriefs sich den sozialen Netzwerken widmet. Dort werden auch die aktuellen Internet-Nutzungszahlen genauer behandelt. Sie sind in den vergangenen Jahren explodiert: Laut ARD/ZDF-Onlinestudie sind 2012 schon 75,9 Prozent der Deutschen (53,4 Millionen) online. Das bedeutet nahezu eine Verdreifachung in den vergangenen zwölf Jahren. Mittlerweile sind auch immer mehr Menschen über 50 Jahren online – die Quote wächst dort mit dem Alter der ans Internet gewöhnten User. Junge Menschen haben ohnehin zu nahezu 100 Prozent einen eigenen Internetanschluss (vgl. ARD/ZDF-Onlinestudie 2012).

Medienwissenschaftlich handelt es sich, wie erwähnt, bei der Internetkommu-nikation um eine Hybridform zwischen Massen- und Individualkommunika-tion. Ein Video-Blog auf Youtube richtet sich beispielsweise an einen nicht personell definierten Personenkreis und kann als Massenkommunikation bezeichnet werden. Die E-Mail hingegen ist in der Regel lediglich für die Augen eines bestimmten Empfängers bestimmt. Hierbei handelt es sich also um Individualkommunikation.

1.1 Funktionen der Massenmedien

Was motiviert einen Großteil der Bevölkerung nahezu täglich die klassischen Massenmedien zu nutzen und zusätzlich einen großen Teil des Tages über online zu sein? Sicherlich geht es um Informationen, um das Wissen, was auf der Welt, im Land oder in der eigenen Stadt passiert. Mehr noch geht es aber um Unterhal-tung, um Ausspannen und Erholen.

„Tendenziell nimmt die Information ab, macht der Unterhaltung Platz und findet schließlich in ihr Unterschlupf: Information bleibt interessant, soweit sie unter-haltsam ist“ (Thomas 1994: 61).

Thomas äußert hier eine eher kritische Position gegenüber Unterhaltung in den Massenmedien. Diese Grundskepsis findet sich heute vielfach auch in der Kritik an sozialen Medien wie Facebook und Twitter wieder. Sie begründet sich in der traditionellen Auffassung dessen, was die Aufgaben und Funktionen der Massen-medien sind. Diese werden unterschiedlich differenziert dargestellt, stets wird ihnen jedoch eine große Bedeutung für die gesellschaftliche und persönliche Ent-wicklung beigemessen. Und dabei geht es nicht primär um Unterhaltung.

Transformationsprozesse hin zu Kommuni-kationsunternehmen

Hybridform Internet

Gründe der Mediennutzung

Funktionen der Massenmedien

Lese

probe

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 5

Der Publizist Hermann Meyn schreibt den Massenmedien fünf Funktionen zu. Entscheidend sind für ihn die so genannten politischen oder auch gesellschaftli-chen Aufgaben der Massenmedien: Information, Mitwirkung an der Meinungsbil-dung sowie Kontrolle und Kritik. Darüber hinaus nennt er die Funktionen Unter-haltung und Bildung (vgl. Meyn 2004: 24). Hans-Dieter Kübler fügt seiner etwas längeren Liste von Funktionen beispielsweise das Vermitteln der Wirklichkeit und die soziale und kulturelle Integration, aber auch die Sozialisation des Individuums hinzu (vgl. Kübler 2003: 136).

Die Information, also die Ver- und Übermittlung meist aktueller und gesellschaft-lich relevanter Ereignisse, gilt in der Medienwissenschaft als die wichtigste Auf-gabe der Massenmedien. „Sie ist ein unverzichtbares Instrument, um unabhängig von staatlichen Einflüssen Öffentlichkeit über alle bedeutenden Vorgänge in Poli-tik, Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur herzustellen“ (Pürer / Raabe 2007: 332) und bildet die Grundlage aller übrigen gesellschaftspolitischen Funktionen. Auf-grund dieser fundamentalen Bedeutung lassen sich an die Art der Informationen gewisse Qualitätsansprüche stellen, die als Orientierungsrahmen dienen sollen. Dabei handelt es sich um Vollständigkeit, Objektivität und Verständlichkeit. Nur unter Berücksichtigung dieser Standards lassen sich die politischen Aufgabenbe-reiche nach Hermann Meyn verwirklichen: Die Mitwirkung an der Willensbildung sowie die Kontrolle und Kritik. Mitwirkung an der Willensbildung bedeutet für die Massenmedien, einen Beitrag zur Fähigkeit des Einzelnen zu leisten, politi-sche Informationen aufzunehmen und zu verstehen, die ihn zur eigenen politi-schen Meinungs- und Urteilsbildung befähigen (vgl. Pürer / Raabe 2007: 378f.). Sie sollen der Legislative, der Exekutive sowie der Judikative auf die Finger schauen, ihr Handeln kontrollieren und gegebenenfalls Kritik an Missständen üben. Dabei ist das Öffentlichmachen wichtiger als die reine Verbreitung von Kri-tik- und Kontrollbeiträgen Dritter (vgl. Kübler 2007, 152f; Branahl 2002).

Gerade in diesem Bereich hat das Internet und haben soziale Medien, bei aller häufig geäußerten Kritik am Unterhaltungsfokus, große neue Möglichkeiten ge-schaffen. Portale wie etwa Wikileaks fördern Transparenz, aber auch jeder einzel-ne hat mehr Möglichkeiten, auf Probleme und Missstände hinzuweisen, als je zu-vor. Dies macht das Internet tatsächlich zu einem potenziellen Medium der De-mokratisierung, wie es z.B. aktuell in China zu beobachten ist, wo die herrschende Partei sich immer schwerer gegen Informationen im Netz verteidigen kann. „Ist China auf dem Weg zu einer Cyberdemokratie?“ fragte beispielsweise die „Zeit“ (www.zeit.de/digital/internet/2011-08/china-internet-demokratie im Dez. 2012).

Neben den Erwartungen einer Gesellschaft an die Massenmedien benennt Denis McQuail auch Bedürfnisse des Einzelnen gegenüber selbigen. Dazu zählen das Bedürfnis nach Information und das Bedürfnis nach persönlicher Identität, nach Integration und – zwar zuletzt genannt, aber von nicht zu unterschätzender Bedeu-tung – das Bedürfnis nach Unterhaltung (vgl. Pürer / Raabe 2007: 379). Neuere Studien bestätigen, dass die Deutschen sich zwar mit Hilfe der Massenmedien in-

Information

Neue Chancen durch neue Medien

Bedürfnisse Einzelner gegenüber Massenme-dien

Lese

probe

6 Kapitel 1: Bedeutung der Medien

formieren möchten, gleichzeitig aber gerade die elektronischen Medien nutzen, um dabei zu entspannen oder den Alltag zu vergessen (vgl. Ridder / Engel 2005: 422; siehe auch Kapitel 1.3 Mediennutzung). Doch je mehr die Massenmedien dieses Bedürfnis befriedigen, desto kritischer werden sie betrachtet:

„Je mehr Medien sich verbreiten, ihre Angebote diversifizieren und insgesamt den Alltag durchsetzen, je mehr Kommerz und Werbung Resonanz und Inhalte be-stimmen, je mehr Tätigkeiten und Entspannungen medial geprägt […] werden, je mehr Online-Medien die traditionellen Massenmedien substituieren, […] desto mehr scheinen die unterhaltenden Funktionen und Ausrichtungen der Medien überhand zu nehmen; desto mehr verbreiten und verdichten sich die Eindrücke und Urteile, Medien dienen nur noch der puren, mehr oder weniger einfallslosen Unterhaltung und übertönen buchstäblich alle anderen Funktionen […]“ (Kübler 2003: 157).

Der amerikanische Medienkritiker Neil Postman veröffentlichte bereits 1985 sein Buch mit dem provozierenden Titel „Wir amüsieren uns zu Tode“, da war das In-ternet noch kaum erfunden. Auch andere Medienwissenschaftler kritisieren, dass selbst Nachrichten mittlerweile ein gefälligeres, leicht verdauliches Outfit be-kommen. Seriöse Meldungen werden mit nebensächlichen und unterhaltsamen Begebenheiten vermischt. Postman bezeichnet dies als „Infotainment“ (vgl. Küb-ler 2003; Postman 1985). Dolf Zillmann zeigt die Schranken derartiger Medien-kritik auf und verweist auf eine mitunter schizophren anmutende Argumentation: Einerseits werde den unterhaltenden Massenmedien vorgeworfen, ästhetisch man-gelhafte Ware zu produzieren, andererseits solle die Wahlfreiheit des Rezipienten unangetastet bleiben. Dieser könne beispielsweise beim Fernsehen mit einem ein-fachen Knopfdruck auf der Fernbedienung das Programm wechseln – egal ob er sich nun schlecht informiert oder schlecht unterhalten fühle (vgl. Zillmann 1994: 42).

Wenn die Medien bei den Rezipienten sowohl kognitive als auch affektive Be-dürfnisse bedienen, können sie diese auch auf beiden Ebenen beeinflussen. Mo-dernen Medienwirkungstheorien zufolge (vgl. Kapitel 1.4 Medienwirkungstheo-rien) sind es aber nicht nur die Medien, die Einfluss auf ihre Nutzer nehmen. Auch die Rezipienten können, etwa durch ihr Nutzungsverhalten, Einfluss auf die Macher und die Inhalte von Medien nehmen und sie langfristig verändern. Diese Möglichkeit ist durch neue interaktive Medien und soziale Netzwerke mehr denn je gegeben.

Die Kenntnis dieser Möglichkeiten, ebenso wie Wissen über Entstehungsprozesse von Medieninhalten und -angeboten sowie die rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen von Medien werden in allen Medienkompetenz-konzepten als wichtige Voraussetzung gesehen. Groeben nennt Medienwissen so-gar an erster Stelle bei der Entwicklung von Medienkompetenz (s. Kapitel 2 Me-

Unterhaltung

Rezipienten können Einfluss nehmen Le

sepro

be

Kapitel 1: Bedeutung der Medien 7

dienkompetenzkonzepte). Im Folgenden soll ein Abriss über das System der Mas-senmedien und ihre Nutzung gegeben werden.

Erklärungen zu den Aufgaben der Massenmedien geben beispielsweise Hans-Dieter Kübler 2003: 135ff. und Heinz Pürer / Johannes Raabe 2007: 376ff.

1.2 Massenmedien in der Bundesrepublik Deutschland

Die Massenmedien sind nicht nur technische Artefakte zur Übermittlung von In-formationen und Unterhaltung, sondern gleichfalls Organisationen, „die auf viel-fältige Weise in ökonomische, politische, soziale und kulturelle Gegebenheiten eingebunden sind und auch auf diese einwirken“ (Thomaß 2007: 17). Bei der Be-trachtung des Zusammenspiels und der Organisation der Massenmedien in Deutschland wird in der Literatur häufig vom „Mediensystem“ gesprochen, wobei die Autoren in ihren Betrachtungen den Begriff unterschiedlich weit ausdehnen (vgl. Pürer / Rabe 2007; Thomaß 2007; Heinrich 2001; Weischenberg 1992). Die ökonomischen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Massenme-dien in Deutschland werden im Folgenden dargestellt.