Titel-VM5 2004 01.10.2004 11:58 Uhr Seite 1 »Eine geniale ... · Dr. Hedda von Wedel, Mitglied des...

Transcript of Titel-VM5 2004 01.10.2004 11:58 Uhr Seite 1 »Eine geniale ... · Dr. Hedda von Wedel, Mitglied des...

VERWALTUNG &MANAGEMENT

NOMOS VerlagsgesellschaftBaden-Baden

September/Oktober 2004 · ISSN 0947-9856 E 21241

Zeitschrift für allgemeine Verwaltung

Aus dem Inhalt

Dietrich Budäus, Christiane Behm und Berit AdamReformen des öffentlichen Haushalts- und

Rechnungswesens in Deutschland

Steve Du Mont und Willi KaczorowskiNetworked Virtual Organisation

Bernhard Blanke und Henning SchriddeWissensmanagement an den Schnittstellen

öffentlicher Leistungsprozesse

Thomas F. GordonDie Bedeutung von eGovernance für die

Öffentliche Verwaltung

Antje und Mathias ErnstInnovative Leitbilder für Städte

»Eine geniale Idee«Prof. Dr. Michael Quaas, Fachanwalt

für Verwaltungsrecht, Stuttgart

Der Kommentar erläutert die Vorschriften des VwVfGsowie der VwGO in einem Band. Das Werk verzahnt beideBereiche, vermeidet unnötige Doppelungen und nutztdamit die entsprechenden Synergieeffekte in Über-sichtlichkeit, Handlichkeit und Preis.

Zusätzlich bietet der neue Handkommentar:

■ Verwandte Normen aus der Abgabenordnung (AO), dem Sozialverwaltungsverfahren (SGB X), der Finanz-gerichtsordnung (FGO) und dem Sozialgerichtsgesetz(SGG) werden immer dort berücksichtigt, wo dieseinhaltlich abweichen.

■ Fragen der Verwaltungszustellung (VwZG), der Verwaltungsvollstreckung (VwVG) und desKostenrechts werden mit kommentiert.

■ Landesrechtliche Besonderheiten – z. B. bei den zuständigen Widerspruchsbehörden – sind durch-gängig berücksichtigt.

■ Einzelfallbezogene Anwendungsfragen im Beson-deren Verwaltungsrecht werden mit kommentiert.

■ Speziell für den Praktiker: Formulierungshinweiseund Praxistipps für den richtigen Antrag bzw. dierichtige Tenorierung.

VerwaltungsrechtVwVfG ■ VwGOHandkommentar

Herausgegeben von Prof. Dr. Michael Fehling, BuceriusLaw School Hamburg, RegRat Dr. Bertold Kastner,Innenministerium Baden-Württemberg und VRiVG Prof.Dr. Volker Wahrendorf, Gelsenkirchen

2004, ca. 2.000 S., geb., ca. 89,– €, ISBN 3-8329-0973-7Erscheint November 2004

Nomoswww.nomos.de

Titel-VM5_2004 01.10.2004 11:58 Uhr Seite 1

»Auf ein Wort …«

VM 5/2004 225

Verwaltungen müssen größer werden! Eine ungewöhnlicheForderung in Zeiten, in denen die Finanzlage allen öffentlichenEinrichtungen Schlankheitskuren aufzwingt. Aber es ist jaauch nicht das ungehemmte Wachstum der Population öffent-lich Bediensteter gemeint. Es sei allerdings die These gewagt,dass auch für Verwaltungen die Gesetzmäßigkeit der Kosten-degression durch Wachstum gilt. Was Daimler-Chrysler undviele andere uns international vormachen, gilt grundsätzlichauch für die Kommunalverwaltungen eines Flächenlandes.

Die Erkenntnis, dass stetige Verschlankung auch zur Aus-zehrung führen kann, ist nicht neu. Dass Wachstum ein Poten-zial zur Kostensenkung bietet, zeigen die Erfahrungen derWirtschaft. Heißt das Zauberwort also Fusion? Die Bildunggrößerer Verwaltungen durch den Zusammenschluss vonKommunen? Nach dem Muster von Daimler und Chryslervielleicht eine neue Großstadt Köln-Düsseldorf? Wer dieseStädte kennt, ahnt Folgen, die über Kosteneinsparungen weithinausgehen. Während Dänemark auf die Gebietsreform setztund 275 Gemeinden durch Zusammenlegung auf 120 reduzie-ren will, scheint dieser Weg in Deutschland nicht populär zusein. Eine Gebietsreform mag zwar auch hier im Einzelfallhilfreich sein, zum Beispiel gibt es auf Fehmarn durchaus guteErfahrungen damit, aber die generelle Lösung ist es nicht.

Kommunen müssen über sechshundert primäre Geschäfts-prozesse bewältigen – deutlich mehr, als in der Privatwirt-schaft üblich. Dabei ist die Anzahl der Fälle, die pro Prozessanfallen, sehr unterschiedlich, häufig außerordentlich niedrig.Mehrheitlich so gering, dass eine effiziente Bearbeitung nichtmöglich ist. Und das ist der Kern des Problems im Pudel derUnwirtschaftlichkeit. Die Kunden- respektive Bürgernähe solldurch dezentrale Verwaltungen gewahrt bleiben, gleichzeitigsollen Skaleneffekte durch die Bearbeitung möglichst vielergleichartiger Fälle erreicht werden. Die Lösung liegt in dervertikalen Teilung der Prozesse: dezentrale, ortsnahe Bürger-büros als Front Office und die Konzentration von Middle undBack Office-Prozessen über mehrere Verwaltungen hinweg.

Vermutlich ist die Anwendung der Begriffe Front Officeund Back Office auf Verwaltungsprozesse für die meistennoch etwas ungewohnt. Die Idee, gleichartige Prozesse überVerwaltungsgrenzen hinweg zu bündeln, ist hingegen Gedan-kengut aus den sechziger Jahren. Damals hat die revolutionäreEntwicklung der Computertechnik dazu geführt, gleichartigeBearbeitungsschritte zusammenzufassen, um den Rechen-knecht mit ausreichend Futter versorgen zu können. In dieserZeit wurden zum Beispiel Kreisbesoldungsstellen und Zweck-verbände zum Betrieb von Datenzentralen gegründet. Die wei-tere Entwicklung und Dezentralisierung der Rechnertechnikwurde dann als Befreiung von den technischen Zwängen emp-

funden: Jeder konnte wieder alles selber machen. In den Jahrendes wirtschaftlichen Wachstums trat die Frage nach der Wirt-schaftlichkeit dabei in den Hintergrund.

Durch die Internettechnologie wird es möglich, das FrontOffice bis in das Wohnzimmer des Bürgers zu bringen – de-zentraler geht's kaum noch. Aber wer will dem Bürger jetztnoch zumuten, dass er seine Lebenslagen noch nach den Zu-ständigkeiten unterschiedlicher Verwaltungen und Verwal-tungsebenen sortiert? Das HamburgGateway, regelmäßig mitPreisen und Auszeichnungen bedacht, macht den zeitgemäßenLösungsansatz deutlich: ein Portal als generischer Verwal-tungszugang – für alle Themen, die bearbeitet werden müssen.Egal ob Umzug, Kfz-Zulassung, Hundesteuer oder Aufgrabe-schein, egal ob Baugenehmigung oder Meldeauskunft, der Zu-gang zu den Verwaltungen erfolgt künftig über ein einheitli-ches Portal.

Dem stark dezentralisierten Front Office steht die wirt-schaftliche Notwendigkeit einer zentralen Fall-Bearbeitung ge-genüber. Die 24-stündige Verfügbarkeit von Internetverfahren,die Softwarepflege oder die Aktualisierung von Verwaltungs-verfahren nach Gesetzesänderungen sind auf dezentral aufge-stellten Rechnern ungleich aufwändiger als bei Rechenzen-trumslösungen. Alleine der Sicherheitsgewinn durch stabileNotstromversorgung, kontrollierten Zugang zum Beispieldurch Vereinzelungsschleusen oder eine technisch komplizier-te Feuerlöschanlage spricht eindeutig für zentral betreuteRechner. Aber auch Verfügbarkeit, Back-up-Möglichkeiten,routinierte Datensicherung und eine umfassende Verfahrens-überwachung im Rechenzentrum lassen dezentrale Rechner alszweitbeste Lösung erscheinen.

Auch Rechenzentren unterliegen Skaleneffekten. Als Bei-spiel mag die Zusammenlegung der MVS-Rechenzentren desLandesamtes für Informationstechnik in Hamburg und der Da-tenzentrale Schleswig-Holstein dienen. Dabei konnten durchAufgabenteilung und -bündelung Ersparnisse in der Höhe von3,5 Millionen Euro jährlich erzielt werden. Die Erfahrungen ausdieser Kooperation haben letztlich mit dazu beigetragen, dieEinrichtungen dieser beiden Länder zu einem gemeinsamenUnternehmen Dataport zu fusionieren. Die Träger rechnen mitweiteren Synergieeffekten von zehn bis fünfzehn Prozent. Da-mit ist Dataport gut aufgestellt für die Anforderungen größererVerwaltungen und komplexerer Prozesse. Es ist zu erwarten,dass andere Einrichtungen diesem Beispiel folgen werden.

Mit den besten Wünschen

Verehrte Leserinnen und Leser!

Dr. Sebastian Saxe, Vorstand Technik der Dataport Anstalt desöffentlichen Rechts, Altenholz

Impressum

226

VERWALTUNG UND MANAGEMENTZeitschrift für allgemeine Verwaltung

10. Jahrgang, Heft 5/2004, Seiten 225-280

Schriftleiter und Herausgeber:em. Univ.-Prof. Dr. Heinrich Reinermann, Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer

Beirat:Prof. Dr. Hinrich E.G. Bonin, Fachhochschule Nordostniedersachsen, LüneburgJochen Dieckmann, Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Eichhorn, Universität MannheimAxel Endlein, Landrat, MdL, Präsident des Deutschen Landkreistages, Bonn

Prof. Dr. Klaus-Eckart Gebauer, Direktor beim Landtag Rheinland-Pfalz, MainzPeter Heesen, Bundesvorsitzender des Deutschen Beamtenbundes, Bonn

Dr. Jürgen Hensen, Präsident des Bundesverwaltungsamtes und des Bundesausgleichsamtes, KölnDr. oec. HSG Albert Hofmeister, Chef des Inspektoriat des Eidgenössischen Departements für

Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, BernDr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Berlin

Univ.-Prof. Dr. Klaus Lenk, Universität OldenburgProf. Dr. Marga Pröhl, Bundesministerium des Innern, Berlin

Univ.-Prof. Dr. Christoph Reichard, Universität PotsdamDr. Thilo Sarrazin, Senator für Finanzen des Landes Berlin

Dr. Sebastian Saxe, Vorstand Technik der Dataport Anstalt des öffentlichen Rechts, AltenholzUniv.-Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Siedentopf, Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer

Dr. Hedda von Wedel, Mitglied des Europäischen Rechnungshofes, LuxemburgDr. Arthur Winter, Sektionschef im Bundesministerium für Finanzen, Wien

Christian Zahn, Mitglied des Bundesvorstands der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Berlin

Redaktionsanschrift: Verwaltung und ManagementPostfach 1409D-67324 SpeyerTel. (06232) 654-323, Fax (06232) 654-407E-Mail: [email protected]: http://www.dhv-speyer.de/rei/vm

Verwaltung und Management erscheint in der

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden

Druck und Verlag:

Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Waldseestraße 3-5, 76530 Baden-Baden, Tel. (07221) 2104-0, Fax (07221) 210427

Anzeigenverwaltung und Anzeigenannahme:

sales friendly, Bettina Roos, Reichstr. 45-47, 53125 Bonn,Tel. (0228) 9268835, Fax (0228) 9268836,E-Mail: [email protected]

Die Zeitschrift sowie alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträgeund Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer-

tung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassenist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Dies giltinsbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzun-gen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbei-tung in elektronischem System.

Namentlich gezeichnete Artikel müssen nicht die Meinung derHerausgeber/Schriftleitung wiedergeben. Unverlangt eingesandteManuskripte – für die keine Haftung übernommen wird – geltenals Veröffentlichungsvorschlag zu den Bedingungen des Verla-ges. Es werden nur unveröffentlichte Originalarbeiten angenom-men. Die Verfasser erklären sich mit einer nicht sinnentstel-lenden redaktionellen Bearbeitung einverstanden.

Erscheinungsweise: Zweimonatlich.

Bezugsbedingungen: Abonnementspreis jährlich 105,– Euro,(inkl. MwSt.), zuzüglich Porto und Versandkosten (zuzüglichMwSt. 7%); Bestellungen nehmen entgegen: Der Buchhandelund der Verlag; Abbestellungen vierteljährlich zum Jahresende.

Zahlungen jeweils im voraus an: Nomos-Verlagsgesellschaft,Postsbank Karlsruhe, Konto 73 636-751 (BLZ 660 100 75) undStadtsparkasse Baden-Baden, Konto 5-002266 (BLZ 662 500 30).

ISSN 0947-9856

Inhalt

VM 5/2004 227

Auf ein Wort ... 225

Reformen des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland 228Dietrich Budäus, Christiane Behm und Berit Adam

Ausgehend von fünf maßgeblichen Treibern der Re-form des Haushalts- und Rechnungswesens schildernund bewerten die Autoren die Ansätze bei Bund,Ländern und Kommunen in Deutschland und ordnensie in einen internationalen Vergleich ein.

New Public Management und eGovernment 234Christian Bock

Während sich die Reformbewegung des New PublicManagement merklich verlangsamt hat und auchstärker in den Fokus der öffentlichen Kritik geriet, istElectronic Government – wenn auch nicht mehr mitdem gleichen Elan wie während des .com-Hypes –noch immer ein positiv belegtes Thema. Ziel des Bei-trags ist es, die gegenseitigen Beeinflussungen vonNew Public Management und eGovernment zu zei-gen. Dabei soll schwergewichtig gezeigt werden, wodas eine Programm dem anderen helfen kann, aberauch, wo seine Bremswirkungen zu beachten sind.

Networked Virtual Organisation 241Steve Du Mont und Willi Kaczorowski

Nicht nur in der Privatwirtschaft haben sich als Ant-wort auf die Globalisierung neue Strukturen vernetz-ter virtueller Organsiationen herausgebildet. Die Au-toren zeigen an vier konkreten Beispielen auf, dassdieses Organistionsmodell auch im öffentlichen Sek-tor trägt, und erkären die Ursachen diese Trends.

Wissensmanagement an den Schnittstellen öffentlicher Leistungsprozesse 246Bernhard Blanke und Henning Schridde

Die Qualität öffentlicher Leistungen von Verwaltun-gen wird zunehmend davon bestimmt, wie sie inner-organisatorisch und organisationsübergreifend Infor-mationen und Wissen zu nutzen verstehen. Um dieHandlungs- und Innovationsfähigkeit des Staates zubewahren, wenn nicht gar zu erhöhen, ist es erforder-lich, an den verschiedenen Schnittstellen öffentlicherLeistungsprozesse vorhandenes oder neues Wissenzu erschließen, zu verbreiten und anzuwenden, kurz,ein Wissensmanagement für öffentliche Leistungs-prozesse aufzubauen.

Gender Controlling in der Kommunalverwaltung 252Anke Rösener und Wulf Damkowski

Gender Mainstreaming ist als Begriff in aller Munde,häufig fehlt es aber an nachhaltigen Umsetzungen inder Praxis. Wer das Ziel der Geschlechtergerechtig-keit ernsthaft verfolgen will, ist darauf angewiesen,ein umfassendes Gender Controlling-System zu eta-blieren. Dabei ist Gender Controlling als Ansatz zurPlanung, Organisation, Umsetzung und Kontrolle ei-

ner verbindlichen Gleichstellungspolitik in Organisa-tionen zu verstehen. Gender Controlling stellt dabeikein isoliertes Bereichscontrolling dar, sondern sollteBestandteil eines Gesamt-Controlling-Systems sein.

Die Bedeutung von eGovernance für die Öffentliche Verwaltung 258

Thomas F. Gordon

Im öffentlichen Kontext bedeutet »Governance« dasSteuern und Führen der Gesellschaft im Interesse undzum Wohle der Allgemeinheit. Die dazu notwendigenGesetze und Regelungen unterliegen einem spezifi-schen Lebenszyklus. Unter eGovernance verstehenwir die Anwendung wissensbasierter Rechtsbera-tungssysteme (»Legal Knowledge-Based Systems«)für die Durchführung von Aufgaben innerhalb diesesLebenszyklus zur Verbesserung der Korrektheit,Transparenz und Effizienz von Verwaltungstätigkei-ten.

Innovative Leitbilder für Städte 264

Antje und Mathias Ernst

Wie können Leitbilder dazu beitragen, nachhaltigeZukunftsperspektiven für Städte zu erschließen? DerBeitrag geht dieser Frage nach, indem er generelleÜberlegungen mit einem aktuellen Werkstattberichtkombiniert.

Disziplinierung der Justiz zwischen Gerechtigkeit und Effektivität – Zur Justizreform in Bosnien und Herzegowina 270

Axel Schwarz und René El Saman

Wie sichert man die Rechtsstaatlichkeit in den Nach-folgestaaten des ehemaligen Jugoslawien? Wie misstman bei der Neubesetzung der Richter- und Staatsan-waltstellen Gesetzestreue und moralische Integritätder Bewerber? Wie ist die Disziplinargewalt in derJustiz auszuüben? Die Autoren berichten am BeispielBosnien und Herzegowina über diese Aufgaben.

Die Selbstbewertung nach dem EFQM-Modell (Teil 3 und Schluss) 274

Michael Trick

Die Berufsfeuerwehr Bochum hat sich zum Ziel ge-setzt, die Qualität ihrer Leistungserbringung nachhal-tig zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurdeals Grundlage für die Einführung eines Qualitätsma-nagement-Systems eine Selbstbewertung nach demEFQM-Modell in Form eines Pilotprojektes für denBereich des Rettungsdienstes vorgenommen.

Nachrichten 279

Vorschau 280

Grundlage der Studie

Das öffentliche Haushalts- und Rech-nungswesen befindet sich in Deutschlandund in den EU-Mitgliedsländern, aberauch bei der EU-Kommission selbst, in ei-nem fundamentalen Umbruch. Die aus-schließlich auf die finanzielle Sphäre aus-gerichteten Ansätze für die Steuerung öf-fentlicher Verwaltungen sind nicht mehrhinreichend leistungsfähig. Des Weiterenbringt die allgemeine Internationalisierungdes europäischen Einigungsprozesses ei-nen wachsenden Harmonisierungsbedarfmit sich. Einheitliche Mindeststandardswerden mittelfristig auch im öffentlichenSektor unabdingbar. Vor dem Hintergrunddieser Entwicklung war und ist das öffent-liche Haushalts- und Rechnungswesen mitseinen unterschiedlichen nationalen Aus-prägungen und Facetten seit Jahren Gegen-

stand des Forschungsinteresses der Mit-glieder des »Comparative InternationalGovernmental Accounting Research (CIGAR)«-Netzwerks. Diese Gruppe vonWissenschaftlern startete 2001 – initiiertvon Klaus Lüder und unter dessen Leitunggemeinsam mit Rowan Jones – eine empi-rische internationale Vergleichsstudie vonneun europäischen Ländern über den Standund die Entwicklungstendenzen der Re-form des öffentlichen Haushalts- undRechnungswesens.1 Differenziert wurdedabei zwischen der staatlichen und derkommunalen Ebene. Im Rahmen dieserStudie haben der Verfasser und die Verfas-serinnen des vorliegenden Beitrags die Si-tuation in Deutschland aufgearbeitet. Fürden Erkenntnisprozess und aktuellen Re-formstand, der im Folgenden aufgezeigtwird, waren nicht nur die Literaturstudien,empirischen Erhebungen und die Analyseneinzelner Konzepte vor Ort von Bedeu-tung, sondern ganz besonders auch die aufden vier Workshops während der Projekt-laufzeit (2001 bis 2003) sowie auch bilate-ral geführten Fachdiskussionen und Ein-schätzungen durch die europäischen Kolle-gen.2 Die Ergebnisse dieses Projektsmachen deutlich, dass die deutsche Refor-mentwicklung im europäischen Vergleicheinen starken Nachholbedarf hat und dies,

obwohl in den vergangenen zehn Jahrenganz erhebliche Ressourcen in die Ent-wicklung von Reformkonzepten und derenUmsetzung investiert worden sind.

Zur aktuellen Reformsituation

Reformtreiber

Das traditionelle öffentliche Haushalts-und Rechnungswesen in den deutschenGebietskörperschaften basiert auf der Ka-meralistik.3 Es ist eine reine Geldver-brauchsrechnung, in der nur Einnahmenund Ausgaben erfasst werden. Sie liefertkeine Informationen über Kosten und Lei-stungen, über das Vermögen, über reineGeldschulden hinausgehende Verbindlich-keiten und Rückstellungen und deren Ver-änderung.4 In Wissenschaft und Praxis be-steht inzwischen Konsens, dass dieses System zu einem Ressourcenverbrauchs-konzept reformiert werden muss, sodassauch nicht zahlungswirksame Ressourcen-verbräuche erfasst werden.5 Zudem herrscht Einigkeit darüber, dass die input-orientierte Haushaltsplanung zu einer out-putorientierten Budgetierung zu transfor-mieren ist, um eine stärkere Leistungsori-entierung zu erreichen.6

Reformen des öffentlichen Haushalts- undRechnungswesens in Deutschland

Stand, Konzepte, Entwicklungsperspektiven

von Dietrich Budäus, Christiane Behm und Berit Adam

Ausgehend von fünf maßgeblichen Treibern der Reform des Haus-halts- und Rechnungswesens schildern und bewerten die Autorendie Ansätze bei Bund, Ländern und Kommunen in Deutschlandund ordnen sie in einen internationalen Vergleich ein.

Dr. Christiane Behm istals wissenschaftliche

Beraterin in einer Reihevon Reformprojekten

zum öffentlichen Haus-halts- und Rechnungs-

wesen tätig.

Univ.-Professor Dr.Dietrich Budäus ist Leiter des LehrstuhlsPublic Management ander Hamburger Univer-sität für Wirtschaft undPolitik.

Dr. Berit Adam ist als wissenschaftli-che Beraterin in einerReihe von Reformpro-

jekten zum öffentlichenHaushalts- und Rech-

nungswesen tätig.

Ursachen und Konzepte der Reform des öffentlichen Finanzwesens im Überblick

228 Verwaltung und Management10. Jg. (2004), Heft 5, S. 228-233

1 Lüder/Jones (2003).2 Besonders profitiert haben wir dabei von der

Diskussion und von den Anregungen der Pro-jektleiter Klaus Lüder und Rowan Jones, de-nen hier noch einmal ausdrücklich gedanktsei.

3 Vgl. hierzu und zum Folgenden Lüder (1997);(1998); (1999); (2001); (2004); Budäus/Srocke(2004).

4 Vgl. Merschbächer (1987), S. 10 ff.5 Vgl. Lüder (1999), S. 1 ff. Zum derzeitigen

Stand der Reform des öffentlichen Haushalts-und Rechnungswesens in Europa vgl. die um-fassenden empirischen Studien in dem jüngstvon Lüder und Jones (2003) herausgegebenenSammelband Lüder/Jones (2003), S. 13 ff.;speziell zur aktuellen Situation in Deutschlandvgl. Budäus/Behm/Adam (2003), S. 273 ff.

6 Vgl. Budäus (2000), S. 305 ff.

Die Diskussion und die derzeitigenpraktischen Ansätze einer Reform des öf-fentlichen Haushalts- und Rechnungswe-sens in Deutschland lassen sich im We-sentlichen auf fünf Einflussgrößen bzw.Reformtreiber zurückführen.

Generelle Reformbewegung vom bürokratischen Verwaltungsmodell zumNew Public Management

Die Reform des öffentlichen Haushalts-und Rechnungswesens ist Teil der welt-weiten Bewegung eines generellen Wan-dels von der bürokratischen Verwaltungs-steuerung hin zu einer stärkeren Manage-mentorientierung.7 In Deutschland istdiese Entwicklung seit Anfang der 1990erJahre durch das neue Steuerungsmodellder Kommunalen Gemeinschaftsstelle fürVerwaltungsvereinfachungen (KGSt) auf-gegriffen worden. Generelle Merkmaledieser Reformbewegung sind:� die allgemeine Forderung nach weniger

Staat und einer schlanken Verwaltung� der Wandel vom produzierenden Staat

zum Gewährleistungsstaat� eine zunehmende Privatisierung und

wachsende Marktorientierung� Wettbewerb bzw. Quasi-Wettbewerb

sowohl zwischen öffentlichen als auchzwischen öffentlichen und privaten Or-ganisationen (Benchmarking; zwische-norganisatorische Vergleiche; Aus-schreibungswettbewerb)

� Anwendung von Managementkonzep-ten des privatwirtschaftlichen Sektors inöffentlichen Verwaltungen

� Trennung von politischer und admini-strativer Zuständigkeit

� dezentrale teilautonome Organisationennicht nur im peripheren öffentlichenSektor, sondern auch innerhalb derKernverwaltung.

Eine Reihe dieser neuen Strukturmerkmaleund Steuerungsprinzipien sind unmittelbarmit einem neuen Haushalts- und Rech-nungswesen verbunden.

Die anhaltende Finanzkrise der Gebietskörperschaften

Verwaltungsreformen und die Reform desöffentlichen Haushalts- und Rechnungswe-sens werden insbesondere seitens der Poli-tik als geeignete Maßnahmen angesehen,langfristig die öffentliche Verschuldungabzubauen und durch fundiertere Informa-tionen als Entscheidungsgrundlage not-wendige Handlungs- und Gestaltungsspiel-räume zurück zu gewinnen.8 Dabei sindRechnungs- und Haushaltswesen zwei Sei-ten einer Medaille. Die Reformkonzeptebeider Seiten müssen sich methodisch und

konzeptionell entsprechen. Das reformierteRechnungswesen soll ein realistisches, ausden Verwaltungsentscheidungen resultie-rendes, den tatsächlichen Verhältnissenentsprechendes Bild über die Vermögens-,Aufwands-/Kosten-, Ertrags-/Leistungs- undFinanzsituation einer Gebietskörperschaftgeben. Das reformierte Haushaltswesensoll die Entscheidungen über die Leistun-gen und den damit verbundenen Ressour-cenverbrauch steuern.

Eine isolierte Betrachtung einer Seiteist weder sinnvoll, noch konzeptionell insich stimmig – Rechnungswesen und Bud-getierung bzw. Haushaltswesen gehörenzusammen. Eine sukzessive Umsetzunglässt sich weniger unter konzeptionellen,

sondern vielmehr nur unter Implementie-rungsgesichtspunkten rechtfertigen. ZurVermeidung der Verselbstständigung undeiner isolierten, konzeptionslosen Ent-wicklung und Implementierung eines ein-zelnen Reformelements, insbesondere derKostenrechnung, ist von vornherein dieFestlegung des iterativ angestrebten Ge-samtkonzepts eines zukunftsorientiertenreformierten Haushalts- und Rechnungs-wesens mit den einzelnen Reformelemen-ten und deren Integration unabdingbar.

Die Bestrebungen um eine stärkere Flexibilisierung und wirtschaftlichereVerwendung von Haushaltsmitteln

Die Überlegungen zur Wirtschaftlichkeitund Flexibilisierung sind nicht neu. Siespielen schon seit je her in der Fachdiskus-sion in vielschichtiger Weise und in den unterschiedlichsten Empfehlungen eineRolle.9 Auch in der Praxis wurde dem Be-darf an Flexibilisierung inzwischen durchdie Ausdehnung der Deckungsfähigkeit undÜbertragbarkeit entsprochen. Allerdings ge-hen die heutigen Bestrebungen und Refor-mansätze weit darüber hinaus. Im Grundegeht es um eine umfassende Flexibilisie-rung durch eine vollständige Deckungs-fähigkeit in Form globaler Budgets. Ergän-zend hierzu wird in der Einführung einerKostenrechnung ein Ansatz gesehen, stär-ker der Forderung nach wirtschaftlichemVerhalten Rechnung zu tragen.

Die Forderung nach einer stärkerenBerücksichtigung der intergenerativenGerechtigkeit

Auf Grund der Verschuldung der öffent-lichen Gebietskörperschaften in einer aufDauer nicht mehr vertretbaren Größenord-nung sowie einer Vernachlässigung der systematischen und vollständigen Erfas-sung von über die Geldschulden hinaus ge-henden Verbindlichkeiten und Rückstel-lungen wird zunehmend deutlich, dass dienachfolgenden Generationen mit diesenFolgewirkungen belastet werden.10

Die tatsächlichen Lastenverschiebungenin die Zukunft werden im derzeitigen öf-fentlichen Haushalts- und Rechnungswesen

nicht erkennbar.11 Dieses Problem versuchtdie Finanzwissenschaft durch Generatio-nenbilanzen transparent zu machen. Hier-bei sind aber erhebliche Abgrenzungspro-bleme zu lösen und es muss mit stark ver-einfachenden Prämissen gearbeitet werden,etwa hinsichtlich der Zahlungsbewegungenbei den Generationenkonten. Von daherliegt es nahe, das öffentliche Haushalts-und Rechnungswesen grundlegend so zureformieren, dass die notwendigen Infor-mationen systemimmanent ohne Sonder-

Dietrich Budäus, Christiane Behm und Berit Adam, Reformen des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland

VM 5/2004 229

»Das öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen befindet sich in Deutsch-land, in den EU-Mitgliedsländern und derEU-Kommission in einem fundamentalenUmbruch.«

7 Vgl. zum Beispiel Hood (1995), S. 104 ff.;Reichard (1994); (2001); Budäus (1994); Bu-däus/Conrad Schreyögg (1998); Schedler/Pröller (2000); Jann/ u. a. (2004).

8 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (1999),S. 16 f.; Bretschneider (1999), S. 4 f.; Finger(2001), S. 103. Zu den Funktionen und der Lei-stungsfähigkeit der einzelnen Instrumente vonVerwaltungsreform vgl. insbesondere Finger(2001), S. 201, S. 95 ff.; Buchholtz (2001).

9 Vgl. zum Beispiel Budäus/Lüder (1976), S.67ff.

10 Während die Geldschulden der öffentlichenGebietskörperschaften in einer Größenord-nung von 1,3 Billionen Euro für die Gebiets-körperschaften in Deutschland anzusetzensind, werden die von der nächsten Generationzu tragenden tatsächlichen Verpflichtungen inrecht unterschiedlichen Größenordnungen an-gegeben. Einzelne Autoren beziffern die»wahre Staatsverschuldung« bezogen auf dasJahr 1997 mit mehr als 270% des Sozialpro-dukts; vgl. Raffelhüschen/Feist (2000), S. 19.

11 Vgl. Raffelhüschen/Feist (2000), S. 9.

rechnungen bereitgestellt werden. Mit demneuen öffentlichen Rechnungswesen exi-stiert ein Ansatz, der die notwendige peri-odengerechte Erfassung des Ressourcen-verbrauchs systemimmanent gewährleistet.

Die internationale Entwicklung und daraus resultierende Anpassungs- undHarmonisierungsbedarfe

Schließlich erfordert die internationale Re-formentwicklung12 im öffentlichen Haus-halts- und Rechnungswesen ganz wesentli-che Anpassungsmaßnahmen und Umstruk-turierungen in Deutschland sowohl aufkommunaler Ebene als auch auf Staatsebe-ne. Es gibt einen zunehmenden Bedarf fürvergleichbare Informationen von Regionenund Staaten auf internationaler Ebene, ins-besondere auf EU-Ebene.13

Reformelemente

Die nationale und internationale Reform-bewegung bezieht sich mit unterschiedli-

chen Intensitäten auf unterschiedliche Ele-mente des öffentlichen Haushalts- undRechnungswesens.

Reformelement »Rechnungssystem«

Das Rechnungssystem steht für die kon-zeptionelle Grundlage des Haushalts- undRechnungswesens. Es vollzieht sich zur-zeit der Wandel von der klassischen Ka-meralistik über die erweiterte Kameralistikhin zu einem am Ressourcenverbrauch ori-entierten Haushalts- und Rechnungswesenin Form einer integrierten Verbundrech-nung auf Basis der Doppik.15

Die klassische Kameralistik ist ein rei-nes Geldverbrauchskonzept. Bei der erwei-terten Kameralistik bleibt das kameraleSystem grundsätzlich erhalten. Das Geld-verbrauchskonzept wird lediglich um eineKostenrechnung additiv erweitert und umInformationen über Leistungen in Formvon Produktkatalogen. Die integrierte Ver-bundrechnung zeichnet sich dadurch aus,dass sie das Geldverbrauchskonzept alsführendes Rechnungssystem zugunsten desRessourcenverbrauchskonzepts ablöst. Da

in diesem grundlegenden Reformkonzeptauch jener Ressourcenverbrauch auszuwei-sen ist, der in der entsprechenden Haus-haltsperiode nicht mit Zahlungen verbun-den ist, wie etwa Abschreibungen oderPensionsverpflichtungen, ändert sich auchdie auszuweisende Verschuldung von denGeldschulden zu den gesamten Schulden16

als Fremdkapital.Neben den aus dem kaufmännischen

Rechnungswesen bekannten Elementender Ergebnisrechnung (im privatwirt-schaftlichen Rechnungswesen »Gewinn-und Verlustrechnung«) und der Vermö-gensrechnung (im privatwirtschaftlichenRechnungswesen »Bilanz«) besteht kon-zeptionell Einigkeit, dass im öffentlichenBereich auf eine Abbildung von Zahlun-gen im Rahmen einer Finanzrechnungnicht verzichtet werden kann. Im Unter-schied zum kaufmännischen Rechnungs-wesen wird daher konzeptionell für den öf-fentlichen Bereich ein Drei-Komponenten-Rechnungswesen mit einer Ergebnis-,Vermögens- und Finanzrechnung gefor-

dert. Der zu diesem Rechnungswesen spie-gelbildlich geführte doppische Haushaltgliedert sich in einen Ergebnis- und Fi-nanzhaushalt. Eine Plan-Vermögensrech-nung wird in keinem Konzept diskutiert,da künftige Änderungen der Vermögens-rechnung durch die Aufstellung eines Er-gebnis- und Finanzhaushalts vollständigerklärt werden.

Im Mittelpunkt der integrierten Verbund-rechnung (Drei-Komponenten-Modell) stehtdie Ergebnisrechnung bzw. der Ergebnis-haushalt, mit deren Saldo gemessen wird,ob die Erträge (Ressourcenaufkommen)und Aufwendungen (Ressourcenverzehr)sich mittelfristig entsprechen (Haushalts-ausgleich). Hinter der Forderung nach mit-telfristigem Ausgleich von Ressourcenauf-kommen und -verzehr steht die »Philoso-phie«, dass jede Generation ihren Konsumselbst zu erwirtschaften hat (intergenerativeGerechtigkeit).

Reformelement »Rechnungslegung«14

Bei der Reform der Rechnungslegung gehtes um für den öffentlichen Bereich sinn-

volle Vorschriften für Ansatz, Ausweis,Bewertung und Konsolidierung. Für diedeutschen Gebietskörperschaften wird inden bisherigen Reformansätzen für dieRechnungslegung überwiegend auf dasHGB zurückgegriffen.

Unter Einbeziehung der internationalenEntwicklung existieren aber inzwischen fürden öffentlichen Bereich praktisch drei un-terschiedliche Referenzmodelle: das HGB(Handelsgesetzbuch), die IAS/IFRS (Inter-national Accounting Standards/Internatio-nal Financial Reporting Standards) und die IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), die sich stark andie IAS/IFRS anlehnen. Das HGB wird al-lerdings mittelfristig nicht mehr das domi-nante Referenzmodell sein. Es entsprichtmit seinem Vorsichts- und Imparitätsprin-zip nicht den Anforderungen an eine dietatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-,Finanz- und Ergebnislage abbildendenRechnungslegung. Damit wird auch der ausdem Vorsichts- und Imparitätsprinzip re-sultierende hohe Stellenwert der Kosten-rechnung zur Ermittlung des tatsächlichenRessourcenverbrauchs an Bedeutung ver-lieren. Der Bedarf eines zusätzlichen Rech-nungskreises für ein das externe Rech-nungswesen ergänzendes internes Rech-nungswesen wird zurückgehen, sodass sichdie Komplexität des Rechnungswesens ins-gesamt verringert.

Ursachen und Konzepte der Reform des öffentlichen Finanzwesens im Überblick

230

12 Vgl. hierzu Jones/Lüder (2003).13 Dabei ist zu beobachten, dass die staatliche

Ebene der kommunalen Ebene mit einer ge-wissen Zeitverzögerung folgt; vgl. Lüder(2003), S. 19.

14 Teilweise wird in der Literatur die Rechnungs-legung (Ansatz und Bewertung) mit dem Rech-nungssystem/Rechnungskonzept zusammenge-fasst; vgl. etwa Lüder/Kampmann (1995), S.17ff.

15 Hier wird bewusst der Begriff »integrierteVerbundrechnung« gewählt, statt des vor al-lem in der kommunalen Praxis verwendetenBegriffs »Doppik«. Damit soll besonders aufdie Integration der Finanzrechnung (Verbund-rechnung bezieht sich im kaufmännischenRechnungswesen nur auf den Verbund vonVermögens- und Erfolgsrechnung) abgestelltwerden, aber auch auf die Integration derdurch das Rechnungssystem geprägten kon-zeptionellen Verknüpfung von Haushaltswe-sen und Rechnungswesen. Im Rahmen desSpeyerer Verfahrens wird dieses Rechnungs-system auch als Drei-Komponenten-Rechnung– bestehend aus einer Vermögensrechnung(Bilanz), Ergebnisrechnung (Gewinn- undVerlustrechnung) und Finanzrechnung (Kapi-talflussrechnung) – bezeichnet. Vgl. Lüder(2001), S. 37.

16 Vgl. Lüder (2001), S. 48 f.

»Die fünf Reformtreiber sind:mehr Management, Wirtschaftlichkeit und

intergenerative Gerechtigkeit sowie die Finanzkrise und die internationale

Harmonisierung im Rechnungswesen.«

Reformelement »Konsolidierung«

Die Vielzahl und Heterogenität der Rechts-und Organisationsformen mit unterschied-lichen Rechnungssystemen in den einzel-nen Gebietskörperschaften macht es zur-zeit unmöglich, einen Gesamtüberblicküber die Vermögens-, Finanz- und Ergeb-nislage einer Gebietskörperschaft alsGanzes zu erhalten. So werden nicht seltenverselbstständigte öffentliche Einheitenganz bewusst als Schattenhaushalte ge-schaffen oder genutzt, um die Vermögens-und Finanzlage einer Gebietskörperschaftzu verschleiern. Intergenerative Gerechtig-keit kann somit nicht kontrolliert werden.

Um die Konsolidierung zu erleichtern,werden in einem reformierten öffentlichenRechnungswesen für die Einzelabschlüsseöffentlicher Einheiten, die zum Rechtskreis»Kernverwaltung« zählen (Kernverwaltungund organisatorisch verselbstständigte, aberrechtlich unselbstständige Organisationsein-heiten) ein einheitliches Rechnungssystemgefordert. In einem weiteren Schritt sind dieEinzelabschlüsse der Kernverwaltung undder zur wirtschaftlichen Einheit »Kernver-waltung« zählenden verselbstständigtenEinheiten unabhängig von ihrer Rechtsformzu einem Konzernabschluss zu konsolidie-ren. Erst der Konzernabschluss ermöglichteinen Überblick über die finanzielle Ge-samtsituation der Gebietskörperschaft. Aufkommunaler Ebene wird diesem Aspekt inersten Ansätzen Rechnung getragen, zumBeispiel in den Städten Stuttgart, Solingensowie Wiesloch und Uelzen.

Reformelement »Budgetierung«

Der Budgetierung wird im aktuellen Re-formprozess ein hoher Stellenwert beige-messen.17 Dies ist rein pragmatisch be-gründet. Die globale Budgetierung istzunächst einmal eine intelligente Sparstra-tegie. »Intelligent« ist diese Strategie des-halb, weil die Einsparentscheidungen nichtmehr auf politischer Ebene in einem – inder Regel konfliktären – Prozess herbeige-führt werden müssen, sondern in die de-zentralen Verwaltungseinheiten »vor Ort«verlagert werden, verbunden mit gewissenAnreizmechanismen für die einzelnen Or-ganisationseinheiten.18 Die Budgetierungselbst bleibt dabei bisher weitgehend inpu-torientiert und beschränkt sich auf die Ab-kehr von der klassischen Zweckbindungder Mittel zugunsten einer umfassendenDeckungsfähigkeit.19 Mit der Verlagerungvon Einsparentscheidungen und damit inder Regel auch Leistungsprogramment-scheidungen in die einzelnen Verwaltun-gen geht eine Entpolitisierung bisher poli-tischer Entscheidungen einher.

Reformelement »Kosten- und Leistungs-rechnung«

Die Grundlage für effizientes Verwal-tungshandeln ist die Bereitstellung von In-formationen über Aufwendungen/Kostenund Erträge/Leistungen.20 Deshalb ist dieNotwendigkeit von Kosten- und Leistungs-rechnungen in öffentlichen Verwaltungenauch nicht mehr umstritten. Unterschiedli-che Auffassungen gibt es allerdings dar-über, ob Kosten- und Leistungsrechnungenflächendeckend oder – wie § 6 Absatz 3HGrG (Haushaltsgrundsätzegesetz) formu-liert – nur in »geeigneten Bereichen« ein-geführt werden sollen. Diese Formulierungerweckt den Eindruck, es gäbe geeigneteund nicht geeignete Bereiche für die Ein-führung einer Kosten- und Leistungsrech-nung. Die flächendeckende Einführung derKosten- und Leistungsrechnung in öffent-lichen Verwaltungen wird damit qua defi-nitione generell ausgeschlossen, i.d.R. einewenig sinnvolle Vorgehensweise. Zweck-mäßig erscheint es, zwischen Bereichen zu

unterscheiden, die sich von vornherein gutfür die Einführung und Praktizierung einerKostenrechnung eignen und solchen, diesich zunächst weniger gut eignen. Im er-sten Fall lassen sich auf Grund der vorge-gebenen Organisationsstruktur und der Artdes Leistungsprogramms Kosten und Lei-stungen gut erfassen, abgrenzen und zu-rechnen. Im zweiten Fall ist dies aus denunterschiedlichsten Gründen schwieriger.Generell gilt jedoch, dass überall dort, woRessourcen verbraucht werden, diese sichauch organisations- und leistungsbezogen,wenn auch nicht immer ganz einfach, er-fassen lassen müssen.

Die Kosten- und Leistungsrechnungstellt bei einem ressourcen- und outputori-entierten Haushaltswesen die Schnittstellezwischen Rechnungs- und Haushaltswesendar. Die sich in der Praxis nur in Einzelas-pekten unterscheidenden Ansätze konzen-trieren sich dabei überwiegend auf eineKostenrechnung. Das Problem der Lei-stungsrechnung ist bisher für den öffentli-chen Sektor noch nicht hinreichend gelöst.Zwar werden in zunehmendem Maße – re-lativ isoliert – Produktkataloge aufgestellt;die daraus abgeleiteten Produkte sind je-

doch häufig nicht identisch mit den Ko-stenträgern in der Kostenträgerrechnung.

Die Position Deutschlands im europäischen Vergleich

Auf internationaler Ebene ist der Reform-trend weltweit, besonders aber auch in Eu-ropa »eindeutig und einheitlich«.21 Dernotwendige Ersatz oder zumindest aber dieErgänzung des zahlungsorientierten öffent-lichen Haushalts- und Rechnungswesensdurch ein ressourcen- und outputorientier-tes Haushalts- und Rechnungswesen ist unstrittig. Es setzt sich zunehmend die inte-grierte Verbundrechnung mit Vermögens-rechnung, Ergebnisrechnung und Finanz-rechnung durch. »Ausgangspunkt und er-ster Schritt einer Gesamtreform desHaushalts- und Rechnungswesens ist in derRegel die Umgestaltung des finanziellenRechnungssystems und der Rechnungsle-gung«.22 Eine erste umfassende empirischfundierte Analyse des Entwicklungsstandsdes öffentlichen Haushalts- und Rech-

nungswesens in Europa23 zeigt sehr deut-lich den Reformrückstand Deutschlands.

Neben Italien und den Niederlandenbildet Deutschland auf staatlicher Ebenedas Schlusslicht der internationalen Re-formbewegung. Als Ausnahme ist aller-dings ausdrücklich auf den Reformansatzim Land Hessen zu verweisen. Hier wirdversucht, flächendeckend für die Staats-ebene eines Bundeslandes die integrierteVerbundrechnung einzuführen. Weitere er-ste Ansätze in diese Richtung finden sichinzwischen in den Stadtstaaten Hamburgund Bremen und jüngst auch in Nordrhein-Westfalen. Auf kommunaler Ebene stelltsich die Situation vergleichsweise positivdar. Es zeichnet sich ab, dass die überwie-gende Mehrheit der Bundesländer dieDoppik verbindlich vorschreiben wird.Dies ergibt sich allein aus statistischen

Dietrich Budäus, Christiane Behm und Berit Adam, Reformen des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland

VM 5/2004 231

»Die fünf Reformelemente finden sich inRechnungssystem, Rechnungslegung, Budgetierung, Kosten- und Leistungs-rechnung sowie Konsolidierung.«

17 Vgl. Frischmuth (1999), S.139 ff.18 Vgl. Schwarting (1999), S. 135 ff.19 Vgl. hierzu bereits Budäus/Lüder (1972).20 Vgl. hierzu und zum Folgenden Lüder (2001).21 Lüder (2004), S. 2.22 Lüder (2004), S. 2.23 Vgl. Lüder/Jones (2003).

Harmonisierungserfordernissen und ausrein praktischen Erwägungen seitens derSoftwareanbieter, die auf Dauer nicht zweiSysteme vorhalten werden.

Reformen auf Bundesebene

Reformaktivitäten im Überblick

Die Reformaktivitäten auf Bundesebenekonzentrieren sich auf die Budgetierungund die Kosten- und Leistungsrechnung.Über die Reformaktivitäten zur Budgetie-rung ist relativ schnell berichtet. Die Re-form des Haushaltsgrundsätzegesetzes(HGrG) aus dem Jahre 1998 mit der Ziel-setzung der Flexibilisierung der Mittelbe-wirtschaftung ist auf Bundesebene zumin-dest in der Kernverwaltung weitgehendohne Folgen geblieben. Die Bundeshaus-

haltsordnung (BHO) wurde bisher nichtangepasst. Deckungsfähigkeit und Über-tragbarkeit bleiben im Rahmen des bisheri-gen (beschränkten) Nutzungspotenzials,und auch der mögliche Wandel von einerinputorientierten zur outputorientiertenBudgetierung spielt in der Kernverwaltungdes Bundes bisher keine besondere Rolle.

Zwar sind durchaus einige Versuche zubeobachten, outputorientierte Budgets undProduktkataloge zu entwickeln.24 DieseBemühungen stehen im Zusammenhangmit der Einführung von Kosten- und Lei-stungsrechnungen, bei denen im Grundegenommen die Kostenträgerrechnung eineFestlegung der den Ressourcenverbrauchverursachenden Produkte als Kostenträgervoraussetzt. Jedoch scheint ein Hauptpro-blem offensichtlich darin zu liegen, Pro-dukte als Output zu definieren. So findensich auch anschauliche Beispiele, in denen

weniger die Leistung selbst, sondern eherallgemeine klassische Funktionen undAufgaben zu Produkten umdefiniert wer-den.25 Dies gilt etwa dann, wenn »Beam-ten- und Laufbahnrecht«, »Versorgungs-recht« und »Besoldungsrecht« als Produk-te bezeichnet werden.

Die Reformaktivitäten zum Rechnungs-wesen konzentrieren sich auf die Kosten-und Leistungsrechnung und erwecken denEindruck einer umfassenden Ausrichtungder Bundesverwaltung auf wirtschaftlichesHandeln. Grundlage ist das von einer Un-ternehmensberatung 1997 erarbeitete Kon-zept einer standardisierten Kosten- undLeistungsrechnung. Inzwischen gilt diesesKonzept generell als Orientierung für dieEinführung von Kosten- und Leistungs-rechnungen in den einzelnen Bundesres-sorts.26 Es dient auch als Grundlage derAusbildungskonzeption auf diesem Gebietfür alle öffentlichen Einheiten auf Bundes-ebene. Wie bereits angedeutet, liegt dasProblem darin, dass die Einführung vonKosten- und Leistungsrechnungen seitensdes Gesetzgebers nur für »geeignete Berei-che«27 gefordert wird und nicht flächen-deckend für die gesamte Verwaltung. Des-halb kann jeder einzelne Minister entschei-den, welche Einheiten als geeignetanzusehen sind und damit, in welchemUmfang überhaupt eine Kostenrechnungzur Anwendung kommt.28

Durch die standardisierte Kosten- undLeistungsrechnung soll das klassische (ka-merale) Geldverbrauchskonzept durch In-formationen über den Output und dentatsächlichen Ressourcenverbrauch ergänztwerden. Dieses beinhaltet� die Definition von Produkten und Pro-

duktgruppen als Grundlage für eine out-putorientierte Budgetierung

� die Kostenermittlung für den Output/dieProdukte

� eine systematische Definition von Ko-stenarten und Leistungsarten

� interne Leistungsverrechnungen.Entsprechend werden als konkrete Zielset-zungen der standardisierten Kosten- undLeistungsrechnung genannt29

� Transparenz von Kosten und Leistun-gen

� Planung, Steuerung und Kontrolle vonKosten und Leistungen

Ursachen und Konzepte der Reform des öffentlichen Finanzwesens im Überblick

232

24 Vgl. hierzu zum Beispiel Bundesministeriumder Finanzen (1997), S. 64 ff.; Bundesministe-rium des Innern (1999), S. 8 ff.

25 Vgl. Bundesministerium des Innern (2001), S.11; Bundesministerium des Innern (2002), S.12 ff.; Bundesministerium des Innern (1999a), S. 2 ff.

26 Vgl. Bundesministerium der Finanzen (1997).27 § 6 Absatz 3 HGrG.28 Vgl. hierzu auch Lüder (2001), S. 58 ff.29 Vgl. Bundesfinanzministerium (1997), S. 24.

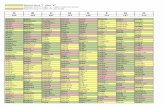

Bild 1: Stand der Reform des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Europa (Quelle: Lüder/Jones (2003a), S. 21; eigene Übersetzung)

Bild 2: Phasen der Reform des öffentlichen Rechnungswesens im europäischen Vergleich(Quelle: Lüder/Jones (2003a), S. 20 eigene Übersetzung) Legende: vgl. Bild 1.

� Unterstützung der Haushaltsplanungund Mittelbewirtschaftung

� Kalkulation kostendeckender Gebührenund Entgelte

� innerbetriebliche Leistungsverrechnung� Unterstützung von Privatisierungsent-

scheidungen� Ergänzung der bestehenden Instrumente

und Verfahren des Haushalts- undRechnungswesens.

Die standardisierte Kosten- und Leistungs-rechnung kommt bisher überwiegend innachgeordneten Bundesbehörden zur An-wendung30 wie� Kraftfahrtbundesamt� Fachhochschule des Bundes� Eisenbahnbundesamt� Umweltbundesamt� Zollverwaltung� Bundesamt für Sicherheit und Informa-

tion� Presse- und Informationsamt der Bun-

desregierung� Deutscher Wetterdienst.Neben der standardisierten Kosten- undLeistungsrechnung existiert ein Vorschlagdes Bundesrechnungshofs zur Reform derVermögensrechnung des Bundes.31 Anlasshierfür ist die Tatsache, dass die nach §§73, 86 BHO geforderte Vermögensrech-nung nur unzureichende Informationen lie-fert über das Vermögen des Bundes unddie tatsächlichen Schulden. Ausgewiesenwerden nur die langfristigen Geldschulden.Der Reformvorschlag lehnt sich an dieVermögensrechnung im Rahmen der inte-grierten Verbundrechnung an. Auf derVermögensseite wird unterschieden zwi-schen Verwaltungsvermögen, realisierba-rem Vermögen, Vermögen im Gemeinge-brauch und Finanzvermögen. Auf der Ka-pitalseite werden auch Rückstellungen indas Fremdkapital einbezogen. Dieser hiervorliegende Vorschlag einer Vermögens-rechnung des Bundes hat bisher allerdingskeine praktischen Konsequenzen nach sichgezogen.

Konzeptionelle Merkmale der Reformprojekte

Die bisher auf Bundesebene vor allem beiden nachgeordneten Bundesbehörden durch-geführten Pilotprojekte orientieren sichkonzeptionell am Rechnungssystem der er-weiterten Kameralistik. Das führende Sy-stem der Geldverbrauchsrechnung wird er-gänzt um Informationen über Leistungenund Kosten. Diese Informationen stehenallerdings isoliert neben dem klassischenkameralen Haushalt. Die erweiterte Kame-ralistik ermöglicht dabei keine systemati-sche Ableitung des Haushalts aus der Ko-stenrechnung. Sie eignet sich nur für die

einseitige Ermittlung der Kosten aus derkameralen Haushaltsrechnung, soweit essich um zahlungsorientierte Kosten han-delt und zusätzlich eine Vermögensrech-nung für die nicht zahlungswirksamen Ko-sten (Abschreibungen, Zuführungen zuRückstellungen) durchgeführt wird. Ko-sten und Leistungen sind lediglich ergän-zende ex ante über eine (meist fehlerhaft

geführte) Nebenrechnung bereitgestellteInformationen, ohne dass diese für dieBudgeterstellung der Folgeperiode eine sy-stematisch steuernde Wirkung haben. Dasleitende System für Verwaltungshandelnbleibt faktisch der klassische, am Geldver-brauch inputorientierte Haushalt und nichtumgekehrt. Die Kosten können zwardurchaus für fallweise Wirtschaftlichkeits-vergleiche oder Entscheidungen, etwa überAusgliederung/Fremdbezug, herangezogenwerden, eine systematische, flächen-deckende und auf Dauer angelegte Steue-rung des Budgets im Sinne eines ressour-cen- und outputorientierten Ergebnisbud-gets ist nicht möglich.32

Das vom Bundesrechnungshof vorge-legte Konzept einer Vermögensrechnungorientiert sich an der Erstellung einer Bi-lanz im privatwirtschaftlichen Bereich. Einderartiger Ansatz wäre, wenn er dennpraktisch umgesetzt würde, durchaus ge-eignet, die tatsächliche Vermögens- undSchuldensituation wiederzugeben.33

Stand und Probleme der Umsetzung

Im Vergleich zur Reform des Haushalts-und Rechnungswesens in Europa, in letzterZeit insbesondere auch bezogen auf jenesder EU-Kommission, sind die Reformakti-vitäten auf der deutschen Bundesebeneeher als sehr zurückhaltend einzustufen.Ein systematisches Konzept einer ressour-cen- und outputorientierten Budgetierungist ebenso wenig zu erkennen wie ein res-sourcenorientiertes Rechnungswesen. Eingrundlegender Wandel vom Geldver-brauchskonzept zu einem Ressourcenver-brauchskonzept ist nicht erkennbar.

Die notwendigen Reformen werden sei-tens des Gesetzgebers wenig bis gar nicht

unterstützt. Obwohl das HGrG geändertwurde, brachten die Modifikationen keinefundamentale Erneuerung des Haushalts-und Rechnungswesens. Durch die neu ein-geführten §§ 6a und 33a im HGrG kanneine outputorientierte Budgetierung undein Ressourcenverbrauchskonzept auf Ba-sis der Doppik nur eingeführt werden,wenn die traditionelle Budgetierung und

das kamerale Rechnungswesen parallelweiter geführt werden. Als Konsequenz er-gibt sich hieraus, dass die Verwaltungensich weiterhin an dem alten System orien-tieren werden. Auch stellt sich die Frage,ob seitens der Politik und Verwaltung diemit einem reformierten öffentlichen Haus-halts- und Rechnungswesen angestrebteTransparenz tatsächlich gewollt ist.

Fortsetzung in Heft 6/2004

Dietrich Budäus, Christiane Behm und Berit Adam, Reformen des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Deutschland

VM 5/2004 233

30 Vgl. Bundesregierung (2002), S. 18 ff.31 Vgl. Bundesrechnungshof (2001).32 Die derzeitig zu beobachtenden Versuche, ein

outputorientiertes Budget auf der Grundlagevon Kosten- und Leistungsrechnungen unterBeibehaltung des kameralen Haushalts aufzu-stellen, sind zu vergleichen mit den Bemühun-gen, Anfang der 1930er Jahre die Betriebska-meralistik einzuführen. Unter Beibehaltungder kameralen Rechnung sollte damals dengewandelten Anforderungen an das Rech-nungswesen öffentlicher Betriebe Rechnunggetragen werden. Dabei zeigt sich, dass dieszwar theoretisch mit einem sehr komplexenund intransparenten System der Betriebska-meralistik durchaus möglich war. Die Praxishat sich jedoch sehr bald dafür entschieden,für öffentliche Betriebe das gleiche Rech-nungswesen wie für private einzuführen. Des-halb ist auf Dauer auch für die erweiterte Ka-meralistik zu erwarten, dass sie von demdoppischen ressourcenorientierten Haushalts-und Rechnungswesen abgelöst wird.

33 Insofern ist einerseits den öffentlichen Äuße-rungen des Bundesrechnungshof-Präsidenten,Prof. Dr. Dieter Engels (vgl. Interview im»Spiegel« Nr. 1/29.12.2003, S. 32 ff.) zuzu-stimmen, dass der Bund nicht weiß, welchesVermögen er im Einzelnen besitzt. Problema-tisch hingegen erscheint die Äußerung, dass»wir wissen, wie viele Schulden der Bundhat«. Bekannt und ausgewiesen sind faktischnur die Geldschulden.

»Eine erste fundierte Analyse des Entwicklungsstands des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens in Europa zeigt sehr deutlich den Reformrückstand Deutschlands.«

Einleitung

In der Lehre ist derzeit keine klare Haltungüber das gegenseitige Verhältnis von eGo-vernment und New Public Management(NPM) festzustellen. Es finden sich diver-gierende Aussagen:1� Es handle sich um zueinander neutrale

und isolierte Entwicklungen.� Die beiden seien zueinander komple-

mentär.� eGovernment sei das Umsetzungsin-

strument von NPM.� eGovernment werde durch NPM eher

beeinträchtigt.� eGovernment sei die elektronische Va-

riante des NPM.� eGovernment sei der Nachfolger von

NPM.� NPM und eGovernment seien sich er-

gänzende Ansätze mit aber unterschied-lichen Auslösern.2

� eGovernment sei die gemeinsame Ver-bindung der drei Entwicklungsstränge»Informationstechnologie«, »Manage-mentinnovation« und NPM.3

� eGovernment könne als Ergänzung, alsErweiterung oder als Zusatz zu NPMverstanden werden.4

� Zwischen NPM und eGovernment be-stünde faktisch keine direkte Verbin-dung. Eine Einführung von NPM in einer Verwaltung bedinge nicht gleich-zeitig eine Einführung von eGovern-ment und umgekehrt. Trotzdem stündenbeide Begriffe für eine Zukunftsorien-tierung und Modernisierung der Verwal-tung und können sich unter Umständengegenseitig positiv beeinflussen.5

� Bei eGovernment und bei NPM handlees sich um zwei Reformtypen – Reformaus Sachzwang und Reform aus Ein-sicht –, die sich unterscheiden, aberauch ergänzen.6 Man brauche die Zieledes NPM nicht aufzugeben, denn aufdem langen Weg dahin komme man anModernisierungen wie eGovernmentvorbei.

� eGovernment schliesse den Kreis vonVerwaltungsmodernisierung und Infor-mations- und Kommunikationstechnik(IuK), die beide in einem wechselseiti-gen Bedingungsgefüge zueinander stün-den.7

Ziel dieses Beitrags ist es, dieses gegensei-tige Verhältnis der beiden Konzepte näherzu beleuchten und namentlich auch darzu-legen, dass es auch eine gegenseitige nega-tive Beeinflussung gibt.

Definitionen

New Public Management

NPM verfügt nicht über eine scharfe, mög-licherweise gar in einem Rechtsakt nieder-gelegte Definition. Schedler/Proeller defi-nieren NPM als »die Anwendung von mo-dernen Management-Methoden auf die

öffentliche Hand mit dem Ziel, den Staatdurch eine stärkere Ausrichtung an denBedürfnissen der Bürgerinnen und Bürgerzu stärken.«8 Je nach Land wird für NPMgar eine unterschiedliche Terminologieverwendet.9 Vor dem Hintergrund diesesThemas ist es nicht nötig, auf die histori-schen, theoretischen und faktischen Unter-schiede resp. Gemeinsamkeiten näher ein-zugehen. Es sei einzig schon hier erwähnt,dass der Zusatz »new« teilweise übertrie-bene Erwartungen resp. zu negative Asso-ziationen weckt. Die mitteleuropäischenVerwaltungen waren und sind (grössten-teils) Hochleistungsverwaltungen.10 Einigefür den Bürger wichtige Anliegen desNPM lassen sich bereits auf der Basis desklassischen Verwaltungsrechts verwirkli-chen. Dieses »aber« soll nicht als Kritikam NPM verstanden werden; wir werdensehen, dass der schon hohe Qualitätsstan-dard der Verwaltungsleistungen ein Hin-dernis für eGovernment im NPM darstel-len kann.

eGovernment

Nachdem das Journal of E-Governmentder Definition von eGovernment11 eineganze Ausgabe hat widmen können,12 soll

New Public Management und eGovernmentvon Christian Bock

Während sich die Reformbewegung des New Public Managementmerklich verlangsamt hat und auch stärker in den Fokus der öf-fentlichen Kritik geriet, ist Electronic Government – wenn auchnicht mehr mit dem gleichen Elan wie während des .com-Hypes –noch immer ein positiv belegtes Thema. Ziel des vorliegenden Bei-trags ist es, die gegenseitigen Beeinflussungen von New Public Ma-nagement und eGovernment zu zeigen. Dabei soll schwergewichtiggezeigt werden, wo das eine Programm dem anderen helfen kann,aber auch, wo seine Bremswirkungen zu beachten sind.

Dr. Christian Bock,M.B.L., M.B.A. ist Mit-glied der Direktion desEidgenössischen Insti-tuts für Geistiges Eigen-tum, Bern.

eGovernment und New Public Management: gegenseitige Hinderer oder Helfer?

234 Verwaltung und Management10. Jg. (2004), Heft 5, S. 234-240

1 Mehlich 2002, S. 19 f. m.w.N.2 Summermatter 2003, S. 12 f.; Schedler

2003a, S. 107 ff.3 Booz 2002, S. 22 f.4 Luginbühl 1998, S. 7.5 eGovernment Glossar des Kompetenzzen-

trums eGovernment der Berner Fachhoch-schule: http://glossar.iwv.ch.

6 Reinermann 2003, S. 404.7 Fischer 2002, S. 45.8 Schedler 2003b.9 »Neues Steuerungsmodell« in Deutschland;

»Wirkungsorientierte Verwaltungsführung«,»Wirkungsorientierte Führung der Verwal-tung« und »Neue Verwaltungsführung« in derSchweiz.

10 Begriff nach Kurt Eichenberger, Hochlei-stungsverwaltung des entfalteten Sozialstaa-tes, in: Walter Haller, Georg Müller, AlfredKölz und Daniel Thürer, FS für Ulrich Häfelinzum 65. Geburtstag, Schulthess Polygraphi-scher Verlag, Zürich 1989, S. 443 ff.

11 Zur Kritik am Terminus eGovernment vgl.Urs Albrecht, E wie electronic, in: LeGes –Gesetzgebung & Evaluation, Heft 2001/1, S.85 ff.

12 Journal of E-Government, Heft 1/2004.

hier nicht der (sicherlich untaugliche) Ver-such unternommen werden, dies in nur we-nigen Zeilen zu tun; ich folge daher der»offiziellen« Schweizer Definition: eGo-vernment umfasst die Unterstützung derBeziehungen, Prozesse und der politischenPartizipation innerhalb der staatlichenStellen aller Ebenen (Bund/Kantone/Ge-meinden) sowie zwischen den staatlichenStellen und all ihren Anspruchsgruppen(zum Beispiel Bürger/Unternehmen/Insti-tutionen) durch die Bereitstellung entspre-chender Interaktionsmöglichkeiten mittelselektronischer Medien.13

Der Begriff eGovernment besteht auszwei Dimensionen: dem regulierendeneGovernment, das heisst der Gestaltung derRahmenbedingungen für die Informations-gesellschaft (eGovernance, ePolicy) sowiedem partizipierenden eGovernment, beiwelchem die öffentliche Hand als Anwen-derin der IuK im Dienste effizienterer Ver-waltungs- und Geschäftsprozesse auftritt.Schwerpunkt dieses Beitrags bildet daspartizipierende eGovernment, denn es ver-wirklicht – wie auch NPM – die Schnitt-stelle zum Kunden resp. Bürger.14

Erwartungen ans eGovernment

Die Kunden resp. Bürger (in der Folgewerden beide Begriffe synonym verwen-det) stellen an eGovernment verschiedeneexplizite und implizite Anforderungen.Zunächst soll der Frage nachgegangenwerden, welche allgemeinen Vorteile eGo-vernment ihnen bringt. Alsdann ist derFrage nachzugehen, was für Erwartungenüberhaupt an eGovernment-Transaktionenangelegt werden. Hierbei darf nicht ver-gessen werden, dass der Kunde (jedenfallsnoch heute) immer eine Wahlmöglichkeithat, das heisst, er kann sich von Fall zuFall entscheiden, ob er traditionell (dasheisst persönlich, per Telefon oder auf Pa-pier) mit der Verwaltung kommuniziertresp. eine Verwaltungsleistung in An-spruch nimmt oder ob er dies mittels mo-derner eTransaktionen macht. Mit anderenWorten: Sieht der Kunde keinen Nutzenim eGovernment, so wird er es auch nichtnutzen, wenn er nicht hierzu gezwungenwird resp. ist.

Value Proposition des eGovernment

eGovernment vermag dem Kunden ver-schiedene allgemeine materielle und im-materielle Vorteile zu bieten:� eGovernment ist modern, es liegt im

Trend, es ist neu und es ähnelt demeBusiness resp. eCommerce der Privat-industrie.15

� Es ist schneller (und bietet damit einenindirekten monetären Vorteil), weil– die Verwaltung in die Lage versetzt

wird, die begehrte Leistung schnellerzu erbringen

– ein IT-basiertes System in der Lageist, eine fast fehlerfrei Eingabe zuverlangen und somit Rück- undNachfragen nicht mehr notwendigsind

– in einigen Fällen das System selberdie Leistung bereits erbringen resp.zurückmelden kann.

� Es bietet tiefere oder aber nicht höhereGebühren

� Ein in den (veränderten) Prozess derVerwaltung eingebettetes und ange-passtes eGovernment führt auf Seite derVerwaltung zu einer Kosteneinsparung.In Anwendung des Kostendeckungs-prinzips ist diese Einsparung an denGebührenzahler weiterzugeben.

� Oftmals kann eGovernment dem Kun-den faktische Zusatzleistungen bieten,die er nicht hat, wenn er sich traditio-neller Verfahren bedient.

Erwartungen der Bürger

Die wenigsten Verwaltungen kommen inden Genuss, eGovernment im Rahmenvöllig neuer Verwaltungsprozesse einzu-führen. Bestenfalls ist dies im Rahmen vontotal- oder partialrevidierten Normen mög-lich, doch in der Regel nur in Ausführungvon bestehenden und in ihren Kernprozes-sen unveränderten Erlassen. Ein Grossteilder Erwartungen, die der Kunde an dieneuen Möglichkeiten des eGovernmentstellt, ergibt sich somit aus den bereits be-kannten Leistungen:� Im Normalfall wird der Kunde verlan-

gen, dass alte und neue Kommunikati-onswege parallel zueinander weiterbe-stehen. Diese Anforderung ergibt sichbereits aus der Forderung nach chan-cengleichem Zugang zu den IuK. Eben-so ist es vor dem Hintergrund dieserAnforderung sehr schwierig, bei tradi-tionellen Wegen einen Leistungsabbauvorzunehmen.

� Wie bereits eingangs erwähnt, darf mannicht vergessen, dass die Verwaltungauch ohne NPM und eGovernment eine

nicht zu vernachlässigende Dienstlei-stungsqualität bietet:– Wird eine Eingabe versehentlich bei

einer unzuständigen Behörde ge-macht, so ist diese gehalten, die Sa-che unverzüglich und von Amtes we-gen an die zuständige Behördeweiterzuleiten. Wenn im eGovern-ment strukturierte Daten übermitteltwerden, so wird der Betroffene raschmerken, ob er es mit der zuständigenBehörde zu tun hat. Auf der anderenSeite wird ihm dadurch die Möglich-

keit genommen, die Kommunikationauf diesem Weg überhaupt aufzuneh-men.

– Aus dem Verbot der formellenRechtsverweigerung leitet in derSchweiz das Bundesgericht auch dasVerbot des überspitzten Formalis-mus ab. Dieses Verbot besagt, dassForm- und Verfahrensbestimmungennicht zu formalistisch und mit über-

Christian Bock, New Public Management und eGovernment

VM 5/2004 235

»Der schon hohe Qualitätsstandard der mitteleuropäischen Verwaltungen kann einHindernis für eGovernment im NPMdarstellen.«

13 Regieren in der Informationsgesellschaft – DieeGovernment-Strategie des Bundes, Anhang1: Begrifflichkeiten und Definitionen, Bern2002, S. 2, entspricht dem weitgehend(http://www.admin.ch/ch/d/ egov/egov/strate-gie/strategie.html). Die Speyrer Definition(»Unter Electronic Government verstehen wirdie Abwicklung geschäftlicher Prozesse imZusammenhang mit Regieren und Verwalten(Government) mit Hilfe von Informations- undKommunikationstechniken über elektronischeMedien. Auf Grund der technischen Entwick-lung nehmen wir an, dass diese Prozesse künf-tig sogar vollständig elektronisch durchgeführtwerden können. Diese Definition umfasst so-wohl die lokale oder kommunale Ebene, dieregionale oder Landesebene, die nationaleoder Bundesebene sowie die supranationaleund globale Ebene. Eingeschlossen ist somitder gesamte öffentliche Sektor, bestehend ausLegislative, Exekutive und Jurisdiktion sowieöffentlichen Unternehmen«).

14 Der Begriff »Bürger« resp. »Kunde« ist natür-lich zu eng. Im Sinne des Zugangs ist zwi-schen Privaten (C2G), Unternehmen (B2G),anderen Verwaltungsstellen (A2G resp. G2G)sowie Non-Profit und Non-Government Orga-nisationen (O2G) zu unterscheiden. Bezogenauf die Art und Weise der Interaktion ist zwi-schen Information, Kommunikation undTransaktion zu unterscheiden (Fischer 2002,S. 47).

15 Lalive d’Epinay 2002, S. 211 fasst dies tref-fend mit dem Satz »Was der Wirtschaft rechtist, soll dem Staat billig sein« zusammen. ImFazit ebenfalls Booz 2002, S. 13 ff.

triebener Strenge interpretiert undangewendet werden dürfen. Würdeeine Behörde für Papiereingaben diegleichen Anforderungen stellen, dieein technisches System verlangt, sowürde sie dieses Verbot regelmässigverletzen. Es ist zur Kenntnis zunehmen, dass das Papier weitausmehr Freiheiten und Komfort bietet,als es ein Computersystem kann.

– Die Verwaltung ist gehalten, denBürger auf offensichtliche Fehleraufmerksam zu machen und diese womöglich zu korrigieren. Sofern Fri-sten bestehen, soll die Möglichkeitgegeben werden, die Korrektur nochinnert Frist vorzunehmen. Im eGo-vernment besteht die Möglichkeit,durch Hilfesysteme oder Agentenden Kunden durch eine Eingabe zuführen und ihm eine (fast) fehlerfreieEingabe zu garantieren. Der Nutzendieser Fehlerfreiheit wächst aberprimär der Verwaltung und nichtdem Bürger an, denn er kann sich im

traditionellen Verfahren auf die Kor-rektur von Amtes wegen verlassen.Hiermit verwandt ist die Frage, wiemit der Ausübung von Optionen undWahlrechten umzugehen ist. Na-mentlich im Abgaberecht gehen immer mehr Behörden dazu über,Pauschalabzüge von Amtes wegenabzuziehen, auch wenn diese Mög-lichkeit nicht in Anspruch genom-men wurde – die Verwaltung handelthier also im mutmasslichen Interessedes Bürgers. Die Verwendung eineselektronischen Systems, das diesauch so macht, drängt sich für denBürger dann nicht auf, da kein spezi-fischer Vorteil weitergegeben wird.Mit anderen Worten: Die elektroni-sche Steuererklärung erreicht danndie grösste Wirkung, wenn sie Ele-mente des »eSteuerberaters« enthält.

– Schliesslich wird von eGovernmenterwartet, dass es wenigstens gleichschnell und möglichst schneller istals das traditionelle Verfahren. Diesist natürlich nur möglich, wenn miteGovernment die zeitlich anspruchs-

vollen Teile abgebildet werden kön-nen. Dort, wo eine intellektuelle Lei-stung oder ein Ressourcenengpass zuVerzögerungen führt, wird eGovern-ment nicht die gewünschten Resulta-te bringen. Entscheidende Vorteileentstehen natürlich dort, wo eine Lebenssituation (zum Beispiel Un-ternehmsgründung, Todesfall) vonverschiedenen rechtlichen und admi-nistrativen Regelungen überlagertwird. Hier kann eGovernment ent-scheidende Erleichterungen bringen.

� Rechtstaatlichkeit steht mit NPM16, aberauch mit eGovernment, in einem (natür-lichen) Spannungsfeld. Soweit hiervonNPM und damit nur das verwaltungsin-terne Verhältnis betroffen ist, wird derBürger mit den entstehenden Unsicher-heiten nicht belastet. Im Bereich deseGovernment können aber Zweifel ander Gültigkeit von Handlungen und Ak-ten entstehen. Diese Unsicherheit kanndazu führen, dass auf die Benutzung voneGovernment verzichtet wird.

� Der Kontakt mit der Verwaltung solleinfach und verständlich sein. Dies be-trifft nicht nur den Inhalt der Informati-on, sondern auch dessen Darstellungund Anwendbarkeit. Auf der einen Sei-te bietet eGovernment eine Chance, be-stehende Defizite aufzuholen. Auf deranderen Seite muss kritisch hinterfragtwerden, ob die Verwaltung, die diesesPrinzip häufig schon beim Papier nichtbeherzigt, dies plötzlich im eGovern-ment vermag.

� eCommerce und eBusiness schaffenbeim Kunden eine bestimmte Erwar-tungshaltung. Dies betrifft die Formund den Inhalt der Darstellung sowieServiceangebote. An diesen Verglei-chen mit der Privatwirtschaft muss sichdie Verwaltung messen lassen.

� Der Kunde und Bürger nimmt »die Ver-waltung« einheitlich wahr und ver-gleicht sie miteinander. Dies bedeutet,dass positive Initiativen einer Verwal-tungseinheit auch von anderen erwartetwerden. Entsprechend erzeugen negati-ve Erfahrungen Vorbehalte und Unsi-cherheiten.

� An Datenschutz und Vertraulichkeitwerden hohe Anforderungen gestellt.Auch wenn es dem technischen Fach-mann klar ist, dass Papier und Telefaxdiese Sicherheit auch nicht immer bie-ten können, so sind die Anforderungendes Kunden trotzdem zu beachten. Die-se Anforderung richtet sich zudem nichtnur an die Verwaltung, sondern auch anDritte, welche als Hilfspersonen odergar Störer Einblick in Transaktionenhaben.

NPM und Geld

Jede Verwaltungshandlung kostet. Entwe-der werden die Kosten vom direkten Aus-löser getragen oder es findet eine Querfi-nanzierung zwischen verschiedenen An-tragstellern statt oder eine andere(allgemeine oder spezifische) staatliche Fi-nanzquelle kommt für die Finanzierungauf. Dabei sind selbstverständlich die Prin-zipien der Äquivalenz und der Kosten-deckung einzuhalten.

Ein privates Unternehmen, das – wiedie NPM organisierte Verwaltung auch –moderne Managementgrundsätze anwen-det, ist immer bestrebt, sich nach einheitli-chen Prozessen zu organisieren resp. sichdas strategische Ziel zu geben, dies zu er-reichen. Entsprechend ist es Usus, dasszum Beispiel Banken unterschiedliche Ko-sten für Geldbezüge ab Automaten oderSchalter und für Zahlungsaufträge übereBanking oder Papierauftrag erheben.

Mit Blick auf bestehende eGovernment-Prozesse muss man feststellen, dass bis-lang vor allem die Frage gestellt wird, wasder Kunde will resp. was ihm auch nutzt.Es wird weniger die Frage danach gestellt,auf was er zu verzichten und zu zahlen be-reit ist. Der Vergleich der Verwaltung mitder Privatwirtschaft ist daher mit einer ge-wissen Vorsicht zu ziehen:� Amazon.com hätte wohl nie den glei-

chen Erfolg gehabt, wenn es sowohltraditionelle als auch Cyberbuchlädenhätte betreiben müssen.

� Hätten die Banken die Auflage gehabt,ihr bestehendes Filialnetz parallel zumeBanking aufrechtzuerhalten und nurwenig Änderungen in der Preisstrukturvorzunehmen, so würde eBanking heuteganz anders aussehen.

Beispiele aus der Privatwirtschaft zeigen,dass sich erfolgreiche Unternehmen ko-härent organisieren und fokussieren: Ea-syjet und Ryanair bieten nur Billigflüge an

eGovernment und New Public Management: gegenseitige Hinderer oder Helfer?

236

16 Thom 2000, S. 27 ff.

»Aus dem Verbot der formellen Rechtsverweigerung folgt das Verbot des

überspitzten Formalismus; technische Systeme dürfen den Bürgern vom Papier

gewohnte Vorteile nicht nehmen.«

und verzichten konsequent auf Verwässe-rungen dieser Strategie; Dell vertreibt sei-ne Produkte nur über Internet und Telefon– auf ein Filialnetz und persönliche Bera-tung wird verzichtet. Im Gegensatz dazuist die Verwaltung – negativ ausgedrückt –dazu verpflichtet, »auf verschiedenenHochzeiten zu tanzen.«

Es soll hier nicht gesagt werden, dasssie dies a priori nicht kann. Es muss aberauf die entsprechenden Schwierigkeitenund die Lehren der Privatwirtschaft hinge-wiesen werden.

Vom »Was« und vom »Wie«

Entscheidendes Charakteristikum desNPM ist, dass von einer Input- zu einerOutput-steuerung übergegangen wird.17

Die zu erbringende Leistung (»Was«) istin ihren Grundzügen in einem Rechtserlassumschrieben und wird durch eine Lei-stungsvereinbarung konkretisiert. Das»Wie« der Leistungserbringung ist dabeivon untergeordneter (aber nicht völlig ver-nachlässigbarer) Bedeutung. Dabei zeigtsich, dass die ergebnisorientierte Steue-rung ein technologiegeeigneter Ansatzist.18

Im Bereich des eGovernment mussman feststellen, dass das »Wie« teilweisesehr genau geregelt ist und nur noch we-nig Spielraum verbleibt. Gründe hierfürsind:� Der überwiegende Teil unserer Rechts-

normen baut auf älteren Erlassen auf,die aus einer Zeit stammen, wo nochniemand an eGovernment und NPM ge-dacht hat. Entsprechend sind solche Er-lasse weder medien-19 noch organisati-ons- resp. prozessneutral formuliert.Folge hiervon ist, dass eGovernmentnicht sinnvoll eingeführt werden kann,ohne bestehende Normen zu verletztenoder bis an den Rand des Möglichen zuinterpretieren, und dass Gesetzesrevi-sionen teilweise so verlaufen, dass dertraditionelle Papierprozess beibehaltenund ihm zur Seite ein angeglichenereGovernment-Prozess gestellt wird.

� Verschiedene Prozesse müssen parallelzueinander betrieben werden. Der »Zu-gang für Alle« und die Vermeidung der»Digital Divide« sind sehr wichtige An-liegen, aber sie haben ihre Konsequen-zen.

Ich denke, dass es möglich ist, das Kon-zept der Outputorientierung zu einem grossen Teil auch auf eGovernment anzu-wenden. Voraussetzung ist, dass Erlasseentsprechend formuliert werden. Dies be-dingt natürlich, dass gegenüber der aus-führenden Verwaltung Vertrauen besteht.

Das Verhältnis von eGovernmentund NPM

In den folgenden vier Abschnitten soll dasgegenseitige Verhältnis von eGovernmentund NPM näher untersucht werden. Fokusist dabei jeweils, wie sie einander fördern,aber auch einander behindern.

eGovernment dank NPM

Kundensicht

Sowohl NPM als auch eGovernment habengemeinsam, dass der Kunde und seineWünsche und Bedürfnisse im Zentrum ste-hen. Während eine traditionelle Sicht das»Produkt« der Verwaltung aus einer reinenVerwaltungssicht ansieht, macht sich dieVerwaltung unter NPM/eGovernment dieSichtweise des Kunden zu eigen (Bild 1).

Während in vielen Bereichen der klassi-schen Verwaltung keine private Substituti-on oder Konkurrenz existiert, wird dies vorallem. im Bereich der Informationstätig-keit durch eBusiness und eGovernmenterst möglich.20 Diese Sichtweise ist aller-dings nicht unproblematisch: Indem dieVerwaltung eine Lebenssituation auch ausder Sichtweise ihrer Konkurrenz betrach-tet, wird sie deren zukünftige Schritte anti-zipieren und eigene Massnahmen ergrei-fen. Sie wird sich in diesem Fall der Kritikaussetzen, dass sie ausserhalb ihres ange-stammten und wettbewerbsrechtlich zuläs-sigen Aufgabenbereichs tätig wird.

Die Verwaltung konkurrenziert sichaber auch selber. Indem noch immer dertraditionelle Weg angeboten wird (werdenmuss), hat der Kunde eine Wahlmöglich-keit und wird das neue eGovernment-An-gebot kritisch vergleichen.

Managementeinstellung

NPM setzt eine mentale Einstellung desManagements (sowie der politisch und

hierarchisch vorgesetzten Stellen) voraus,die gegenüber Änderungen, Unsicherhei-ten und teilweise neuen Sichtweisen offenist.21 Dies ist die genau gleiche Einstel-lung, die auch eGovernment erfordert. Vonverschiedenen Autoren ist zu Recht ange-führt worden, dass die blosse Existenz ei-ner Präsenz auf dem Internet noch langekein eGovernment bedeutet. Viele so ge-nannte eGovernment-Initiativen sind aberin diesem Stadium stecken geblieben, dader Wille für weitgehende Änderungenfehlte.

Eine positive Einstellung des Verwal-tungsmanagements genügt aber noch nicht,um eGovernment erfolgreich einzuführen.Wenn das ausführende und betroffene Ver-waltungspersonal nicht einbezogen undseine Befürchtungen und Ängste ernst ge-nommen werden, so wird es eGovernmentsehr schwer haben. NPM ist hier von Vor-teil, da bei dessen Einführung genau diegleichen Probleme auftreten. Zudem er-laubt NPM durch Anreizsysteme und eineInnovationsorientierung ein positives Um-feld für moderne Verwaltungsmechanis-men zu schaffen.

Flexibler Mitteleinsatz

Aus rechtlichen, organisatorischen und po-litischen Gründen ist die Verwaltung nichtimmer in der Lage, bei eGovernment-Pro-jekten auf Erfahrungen und Technologiender Privatwirtschaft zurückzugreifen. Siemuss daher teilweise neue Wege beschrei-ten und Technologien und Methoden ein-setzen, welche noch unerprobt sind.

Christian Bock, New Public Management und eGovernment

VM 5/2004 237

17 Schedler 2003b, S. 60.18 Fischer 2002, S. 45 f.19 Bock 2001, S. 172.20 Zu denken ist hier etwa an die Publikation

von Rechtsdaten (vgl. David Rosenthal, Inter-net-Schöne neue Welt?, Orell Füssli, Zürich1999, S. 118).

21 Schedler 2001a, S. 42 ff.; Schedler 2001b, S.781 f.

Bild 1: Kundensicht im NPM und eGovernment

Wenn dem Staat beim Einsatz der IKTeine besondere Rolle zukommen und ernamentlich ein verlässlicher Partner für dieWirtschaft sein soll, so ist die ausführendeVerwaltung auf eine gewisse Flexibilitätbeim Mitteleinsatz angewiesen.

NPM verschafft diese Freiheiten. Mit-tels Globalbudget kann die Verwaltung diePrioritäten setzten, um den Leistungsauf-trag zu erfüllen.22 Wenn bezüglich Lei-stungen die Verwaltung mit der Privatwirt-schaft verglichen wird, so muss sie auchentsprechende Mittel erhalten. Ebensomuss man aber auch politisch bereit sein,Fehlschläge in Kauf zu nehmen.

Kostenreduktion

eGovernment ist zwar im Unterschied zumNPM nicht primär finanziell motiviert,23

doch wird von ihm schlussendlich auch einquantitatives Ziel erwartet: entweder inForm von tieferen Kosten oder in einembesseren Preis-/Leistungsverhältnis.

Public Private Partnerships

Als Public Private Partnership (PPP) wirdein Kooperationsmodell zwischen der öf-fentlichen Verwaltung und Privaten be-zeichnet, in dem nicht nur eine operatio-nelle (wie zum Beispiel bei Privatisierun-gen, Contracting Out oder Outsourcing),sondern auch eine strategische Allianz ein-gegangen wird. Dies zeigt sich darin, dassChancen und Risiken geteilt werden, diePartner gleichberechtigt sind und eine ge-meinsame Entscheidungs- und Verantwor-tungsgemeinschaft entsteht.

PPPs drängen sich im eGovernmentdort auf, wo die öffentliche Verwaltung anihre technischen, finanziellen und organi-satorischen Grenzen stösst, um tatsächlicheGovernment anbieten zu können. WeitereAnwendungsfälle sind etwa:� koordinierende Tätigkeiten für ver-

schiedene Verwaltungsstellen oder Ge-meinwesen mit parallelen Kompetenzen

� die Integration von eGovernment-An-geboten in kommerzielle Softwarepro-dukte, welche den direkten Datenaus-

tausch zwischen Verwaltung und Bür-ger erlauben

� der gemeinsame Aufbau von Portalen,in denen sowohl der Staat als auch pri-vate Anbieter ihr spezifisches Know-how einbringen.

PPPs stellen ein Instrument des NPMdar,24 denn der Staat beschränkt sich hierauf seine Rolle als Gewährleister undüberträgt die konkrete Ausführung einemDritten. Dieses Modell kann natürlich nurBestand haben, wenn der private PPP-Part-ner das Projekt auch ökonomisch erfolg-reich betreiben kann und will. Ansonstenist die öffentliche Hand gezwungen, denBetrieb selber zu übernehmen.

eGovernment trotz NPM

Übersteigerung der Kundensicht

»Der Kunde ist König« ist ein an sich rich-tiger Grundsatz, der sowohl in der privatenals auch öffentlichen LeistungserbringungGeltung hat. In der Privatwirtschaft ist die-ser Grundsatz allerdings wesentlich einfa-cher anzuwenden, denn der Leistungser-bringer ist frei, wie er sein Angebot gestal-ten will. Entsprechend kann und muss erauf Reaktionen seiner Kundschaft und derKonkurrenz reagieren. Gemäss der ge-wählten Kundengruppe wird er die einzel-nen Attribute des Angebotes resp. der Lei-stungserbringung verändern. Ebenso musser nicht alle möglichen Kundengruppenbefriedigen.

Der Verwaltung ist es dagegen ver-wehrt, sich ihre Kunden auszusuchen. Siemuss alle Anliegen gesetzeskonform erfül-len und kann Unterscheidungen nur in sehrengen Grenzen vornehmen.

Explosion der Kommunikationswege

Je nach technischer Affinität, Lebenslage,Ausbildung, Problemsituation, Fähigkeitund Dringlichkeit wird sich der Kunde imUmgang mit der Verwaltung eines be-stimmten Kommunikationswegs bedienen.Die Verwaltung, die diesen Bedürfnissenentsprechen will, ist gehalten, nebeneinan-

der die Kommunikation per Brief, Fax, E-Mail, Telefon und persönlicher Kommuni-kation zuzulassen.25 Diese Situation istnicht neu: Jedes private Unternehmen mitdirektem Kundenkontakt muss sich dieserHerausforderung stellen. Der entscheiden-de Unterschied ist aber, dass es der Ver-waltung fast unmöglich ist, den Kundenzur Verwendung bestimmter Kommunika-tionswege zu motivieren oder unterschied-liche Qualitätsstufen anzubieten.

Zeit- und Erfolgsdruck

NPM-Projekte werden von der Öffentlich-keit und den politisch verantwortlichenKreisen zu Recht einer engen Erfolgskon-trolle unterzogen und kritisch beobachtet.Die Verantwortlichen sind rasch gehalten,nach aussen wahrnehmbare Erfolge vorzu-weisen. Was würde sich besser eignen alsein graphisch ansprechendes, innovatives,modernes und mit der Privatwirtschaft ver-gleichbares eGovernment-Projekt? Damitkann der (notwendige und sehr motivie-rend wirkende) externe Erfolg rasch erzieltwerden. Solche early birds sind wichtig.Häufig ist es auch richtig, dass mehrSchein als Sein vorhanden ist. Dies darfaber nicht dazu verleiten, die weiter not-wendigen Arbeiten nun einzustellen undAnpassungen in der internen Organisationund den Prozessen zu unterlassen.

Kundenbegriff

In den seltensten Fällen ist die Verwaltungnur mit einem Typus von Kunden konfron-tiert. Die Beispiele in Tabelle 1 mögen diesetwas illustrieren.