Victoria Eglau - Heinz-Kühn-Stiftung -...

Transcript of Victoria Eglau - Heinz-Kühn-Stiftung -...

Victoria Eglau

Stipendien-Aufenthalt inChile

vom 06. Oktober 1999 bis 06. Januar 2000

aus Deutschland

Victoria EglauChile

Ein Land, durch das sich Risse ziehen – Chile einJahrzehnt nach dem Ende der Pinochet-Diktatur

Victoria Eglau

Chile vom 6. Oktober 1999 – 6. Januar 2000,betreut von der Friedrich-Ebert-Stiftung

Victoria EglauChile

Inhalt

Zur Person

„Welcome to the country that doesn’t want to remember the past“

„Pinochet, unser wichtigster Export-Artikel“

Oktober 1999: „Coooooperativa!“ – vier Wochen Hospitanz beieiner Radio-Legende –Einblicke in die chilenische Medienwelt von heute

„Mit der Waffe der Wahrheit“Manola Robles – die „Stimme der Wahrheit“„Eine billige journalistische Arbeitskraft, jeden Tag stärker ausgenutzt“Plausch mit dem Noch-Präsidenten

Präsidentschaftswahl 1999 – für die Concertación ist die Zeitder leichten Siege vorbei

Keiner spricht von Pinochet

Ein Spiegelbild der chilenischen Gesellschaft? – Besuch aufdem „Cementerio General“

Als die Menschenrechte mit Füßen getreten wurden – die Opfer,zehn Jahre nach dem Ende der Diktatur

Pedro Matta: Gegen das VergessenMario Sottolicchio: Mitleid für die TäterLeo Luna: Physisch zerstört, nicht psychischDr. Elena Gómez: Die „Verkapselung“ des TraumasViviana Díaz: Für Wahrheit und GerechtigkeitNelson Caucoto: Wenn sich Türen plötzlich öffnenNachtrag

Victoria EglauChile

Wenn man die Heimat kaum noch wiedererkennt – die Rückkehraus dem Exil

Ein Ort mit einer doppelten Geschichte: Chacabuco

„Die Ausbeutung von Menschen durch Menschen“:Salpeterstadt María Elena

Wie auf einem anderen Planeten – Armut und soziale Unterschiede in Chile

„Eine titanische Aufgabe“ – Indios suchen Wege aus dem wirtschaftlichen Abseits

„Die historische Schuld des chilenischen Staates“ – Aufstandder Mapuche

Dank an...

113

Victoria Eglau Chile

Zur Person

Victoria Eglau, geboren am 6. März 1970 in Hamburg. Studierte Politologie,Neuere Geschichte und Spanisch in Bonn. Immer wieder Fernweh, gestilltdurch Auslandsaufenthalte in den USA, Frankreich und Spanien. JournalistischeErfahrung gesammelt durch Praktika, freie Mitarbeit und Vertretungen in denSemesterferien, u.a. bei Agence France Presse, Berliner Morgenpost, RIAS,Deutsche Welle und der Emigrantenzeitung „AUFBAU“ in New York. Nach demVolontariat beim DeutschlandRadio als freie Rundfunkjournalistin tätig, vorallem für DLF, DeutschlandRadio Berlin und Deutsche Welle. Vertretungen beiWDR und EuroNews. Zur Zeit Redakteurin beim Deutschlandfunk.

„Welcome to the country that doesn´t want to remember the past“

„Willkommen in dem Land, das sich nicht an seine Vergangenheit erinnernwill.“ Juan Diego Spoerers Stimme klingt bitter, als er mich kurz vor der Landungauf dem Flughafen von Santiago de Chile in seiner früheren Heimat willkommenheißt. Während des sechzehnstündigen Fluges von Zürich habe ich meinen Sitz-nachbarn ein wenig kennengelernt. Der etwa Vierzigjährige mit dem grauge-strähnten Bart hatte Chile kurz nach dem Militärputsch 1973 verlassen und lebtseitdem in Schweden, einem der Staaten, die die meisten chilenische Exilantenaufnahmen. Inzwischen verbringt der Rundfunk-Journalist wieder mehrereMonate pro Jahr in Chile, recherchiert dort für Reportagen und Berichte. Dochständig leben zu wollen, in dem entlegenen Andenstaat, scheint Juan Diegonicht. „Ich bin sehr enttäuscht von Chile“, sagt er. Das Gespräch mit ihm hat micheingestimmt auf meinen dreimonatigen Aufenthalt „am Ende der Welt“, hat Fra-gen aufgeworfen. Welche Rolle spielt im heutigen Chile die siebzehnjährigePinochet-Diktatur, die der neue Staatspräsident Ricardo Lagos wenige Monatespäter als „die größte politische Tragödie des 20. Jahrhunderts“ bezeichnen wird?Will sich das Land wirklich nicht an seine Vergangenheit erinnern? Welche Spu-ren hat dieses dunkle Kapitel der chilenischen Geschichte in der Gesellschafthinterlassen? Und was denken die, die aus dem Exil zurückgekehrt sind (oder nur„halb“ zurückgekehrt sind, wie Juan Diego Spoerer) über Chile? Was für ein Landhaben sie vorgefunden, wie sind sie dort empfangen worden?

„Pinochet, unser wichtigster Export-Artikel“Zwei Tage später, Samstag abend an der Plaza Nunoa in Santiago. Mit Maricel

Contreras und Carolina Espinoza, zwei jungen Journalistinnen, sitze ich in einerKneipe, die sich auch in Köln oder Paris befinden könnte. Maricel stellt mir dieFrage, die ich in den kommenden Monaten immer wieder hören werde: „Was wis-

Victoria EglauChile

sen die Deutschen über Chile“? Ich druckse ein wenig herum, erkläre den beidenschließlich, dass in Deutschland die Berichterstattung über Chile meist inZusammenhang mit Pinochet steht, dass also viele meiner Landsleute den latein-amerikanischen Staat wahrscheinlich immer noch mit der Militärdiktatur assozi-ieren. Als habe sie meine Antwort erwartet, sagt Maricel mit einer Mischung ausIronie und Resignation „Tja, Pinochet ist eben unser wichtigster Export-Artikel“.Ich fühle mich ertappt. Auch ich bin ja hier, um mich über die Nachwirkungen derDiktatur zu informieren. Auch ich denke ja bei Chile erst einmal an Pinochet. Ichnehme mir vor, während meines Aufenthaltes zu versuchen, die „deutsche Brille“,die „europäische Brille“ abzunehmen, und meinem Gastland möglichst offen undunvoreingenommen zu begegnen. Und meinen Blick zu erweitern auf die gesamteVielfalt der Themen, die die Chilenen heutzutage beschäftigen.

Oktober 1999: „Coooooperativa!“ – vier Wochen Hospitanz bei einerRadio-Legende – Einblicke in die chilenische Medienwelt von heute

Die Vielfalt der politischen Themen kennenlernen – wo wäre das besser mög-lich als beim meistgehörten Informationssender Chiles. Radio Cooperativa – daskennt in Chile jeder. Cooperativa hören die Taxifahrer in Santiago, und für deneinsamen Wärter der Ruinenstadt Chacabuco in der nordchilenischen Wüste, derkein Telefon besitzt, bedeutet Radio Cooperativa die Verbindung zur Außenwelt.Wen man in Chile auf den beliebten Radiosender anspricht, der spitzt sofort dieLippen, um den einprägsamen Jingle „Cooooooperativa“ nachzuahmen. Miteiner sonoren, Glaubwürdigkeit und Seriosität versprechenden Stimme, ist die-ses Erkennungslogo gesprochen. Doch den Ruf der Glaubwürdigkeit kann demSender sowieso keiner mehr nehmen. Er wurzelt in der Zeit der Diktatur, in derder Sender zu einem Synonym für mutige, offene und ausgewogene Berichter-stattung wurde. Als in den achtziger Jahren die Proteste gegen das Pinochet-Regime immer lauter wurden, als jeden Abend Demonstrationen auf den Stra-ßen stattfanden und der Staat seinen Unterdrückungsapparat in Gang setzte, dawurde das Hören der Cooperativa-Informationssendungen für die Chilenen zueinem täglichen, jedes Mal voller ängstlicher Spannung erwarteten Ritual.

„Mit der Waffe der Wahrheit“„Unsere Waffen waren die Wahrheit und die Genauigkeit“, erinnert sich

Arnoldo Carreras García, der 1983 als junger Reporter bei Radio Cooperativaanfing. „Nach dem Putsch, während der siebziger Jahre, gab es nur eine Wahr-heit in Chile: Die offizielle. Wir aber wollten ein breitgefächertes Bild von demvermitteln, was in Chile geschah“. Als einziger Sender in Chile begann RadioCooperativa in den Nachrichten über das Zitieren offizieller Quellen hinauszu-

Victoria Eglau Chile

gehen. Die Journalisten thematisierten Tabus wie das Verschwinden von Men-schen, ließen dabei Familienangehörige und Freunde der Opfer zu Wort kommen,doch lieferten sie stets auch die amtliche Version der Vorkommnisse. Damit habesich der Sender unangreifbar gemacht, meint Arnoldo, auch von den Vertreterndes Militärregimes sei er mit der Zeit respektiert worden. Das rettete Radio Coo-perativa wohl vor dem definitiven Sendeverbot, von dem viele andere Medienbetroffen waren. Doch Drohungen und vorübergehende Schließungen gehörtenfür die Redakteure zum Alltag. Gehälter wurden mit großer Verspätung, inRaten und manchmal sogar in Naturalien ausgezahlt. Gab es doch keine Wer-beeinahmen, weil die diktatur-freundliche Wirtschaft den Sender boykottierte.„Manchmal haben wir auf der Straße gestanden und gebettelt“, blickt ArnoldoCarreras García auf die schwierige Zeit zurück. Wie die Journalisten das aus-gehalten hätten, frage ich ihn. „Wir fühlten, dass wir eine lebenswichtige Mis-sion gegenüber dem Land erfüllten“, antwortet der hochgewachsene, weißhaa-rige Mann, der heute die Internet-Seiten des Radios betreut, mit großerSelbstverständlichkeit.

Nicht nur hart, sondern auch „romantisch und schön“ sei die Arbeit währendder Diktatur gewesen, betont Arnoldo und erzählt eine der vielen unglaublichenGeschichten, die Radio Cooperativa berühmt gemacht haben. Der Moderator dermorgendlichen Informationssendung, Sergio Campos, wollte einmal auf eine fürden Abend um acht Uhr geplante Protest-Aktion gegen das Pinochet-Regime hin-weisen, die darin bestehen sollte, dass Chile in Dunkelheit versank. Alle Bürgersollten in ihren Wohnungen das Licht löschen. Weil eine direkte Ankündigungunmöglich war , benutzte Campos einen Trick: „Es ist acht Uhr abends, es ist achtUhr abends“, sagte er in der, wie gesagt, am Morgen ausgestrahlten Sendung an– und ließ dann einen Chanson von Charles Aznavour einspielen, der mit denWorten begann: „Mach das Licht aus...“. Die Botschaft wurde verstanden.

Manola Robles – die „Stimme der Wahrheit“Vormittags gegen elf in der Calle Antonio Bellet 223 im schicken Santiagoer

Stadtviertel Providencia. Die grau-verwitterte Villa, in der Radio Cooperativauntergebracht ist, wird von einer hohen Mauer umgeben. Durch das enge Groß-raumbüro im ersten Stock bewegt sich rastlos eine kleine, zierliche Frau um diefünfzig. Nach vorne gebeugt läuft sie rauchend ihren Parcours ab: Von ihremArbeitsplatz ins kleine Tonstudio, von dort zum Computer mit den Agentur-meldungen, schließlich zu einem der beiden ständig klingelnden Telefone, undwieder an den Schreibtisch. Manola Robles bereitet „El Diario de Cooperativa“vor, das mittägliche Informationsprogramm des Senders. Wie jeden Tag ist sieauch heute um fünf Uhr morgens ins Büro gekommen.

Mit Manola Robles arbeiten viele Kollegen nicht gerne zusammen. Sie seianspruchsvoll und fordernd, heißt es. Außerdem verbreite sie nervöse Hektik, ihr

Victoria EglauChile

Arbeitsstil sei chaotisch. Während der Sendung am Mittag wirkt Manola kon-zentriert und abwesend zugleich. Mit ihren großen, ausdrucksvollen, ein wenigtraurigen Augen blickt sie zuweilen nachdenklich auf einen unbestimmten Punktan der Studiodecke. Dann wieder rauft sie sich den kurzen, rötlichen Haarschopfund nimmt einen tiefen Zug an ihrer Zigarette. Manolas Interviewpartner müs-sen sich auf bohrende, schonungslose Fragen gefasst machen. Die Journalistinnimmt kein Blatt vor den Mund. Das hat sie noch nie getan, auch nicht währendder Diktatur, und dafür ist sie in Chile berühmt geworden. Von vielen Chilenenwird der Name „Manola Robles“ mit Ehrfurcht ausgesprochen. Er steht für Mut,für die bedingungslose Verpflichtung zur Wahrheit in einer Zeit, in der es lebens-gefährlich war, die Wahrheit auszusprechen.

„Ich habe niemals daran gedacht, ins Exil zu gehen“, sagt die Moderatorin vonRadio Cooperativa heute. „Ich habe Angst gehabt, mehr als einmal, doch dieAngst hat mich nicht gelähmt“. Aufhören, das stand für Manola, die während derPinochet-Zeit als Reporterin des Senders arbeitete, niemals zur Diskussion.Auch nicht, nachdem die Diktatur ihr eigenes Leben schmerzlich berührt hatte.1982 fand der militärische Geheimdienst bei einigen verhafteten Personen, dieder Kommunistischen Partei nahestanden, die Telefonnummer von ManolaRobles. Die junge Journalistin, im siebten Monat schwanger, machte geradeUrlaub am Meer. Zufällig – der ehemalige Staatspräsident Eduardo Frei Padrewar gestorben – rief sie beim Sender an und erfuhr dadurch, dass sie vomGeheimdienst gesucht werde. Ihr Chef empfahl ihr, sofort nach Santiago zurück-zukehren und auf Sendung zu gehen, so, als wäre nichts geschehen. „Es warfurchtbar, sich hinter das Mikrophon zu setzen, in dem Bewusstsein dass sie dichsuchten und jeden Moment auftauchen konnten“, erinnert sich Manola. Der psy-chische Stress, die Angst und die dann folgenden Verhöre waren zuviel: Dieschwangere Frau verlor ihr Baby. „Pinochet me debe un hijo“ – „Pinochetschuldet mir ein Kind“, sagt die kleine Frau bitter, aber ohne Hass. Ein Kind, dasin keiner Opferstatistik auftaucht.

Viele Kollegen wissen es nicht einmal: Nach der Sendung um 14 Uhr gehtManola Robles zu ihrem zweiten Arbeitgeber – der Ärzte-Gewerkschaft. IhrMann, ein Wirtschaftswissenschaftler, war 1976, wenige Jahre nach dem Putsch,verhaftet worden. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis wurde bei ihm Kehl-kopf-Krebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert. Seit ihm der Tumor ent-fernt wurde, ist er stumm, hat nie wieder Arbeit gefunden. Deswegen hat Manolaeinen Zweitjob – sie bringt die Familie durch. Das ihre beiden Kinder studierenkönnen und dafür keinen Kredit aufnehmen mußten, darauf ist sie stolz. „Ichwollte nicht, dass sie sich verschulden wie so viele Studenten. Ihre Ausbildungmöchte ich ihnen als Erbe mit auf den Weg geben.“

Victoria Eglau Chile

„Eine billige journalistische Arbeitskraft, jeden Tag stärker ausgenutzt“‘„Ältere Semester“, wie Manola Robles und Arnoldo Carreras García, gibt es

bei Radio Cooperativa kaum noch. Fast alle Reporter sind jung, die meisten unterdreißig. Alejandra Córdova zum Beispiel, 25, berichtet für den Sender aus „LaMoneda“, dem chilenischen Regierungssitz. Elf Stunden Arbeit sind für sie dasdurchschnittliche Tagespensum, mindestens jedes zweite Wochenende arbeitetsie auch, selten gibt es dafür freie Tage zum Ausgleich. Rund 1.800 Mark ver-dient Alejandra im Monat, für eine eigene Wohnung oder wenigstens ein Zim-mer reicht das nicht, schließlich muss die junge Journalistin ja auch noch ihrenStudienkredit abstottern. Wie viele ihrer Kollegen wohnt sie also noch bei denEltern.

Auch bei anderen chilenischen Medien sind auffallend viele sehr jungeLeute beschäftigt, die viel arbeiten und wenig verdienen. Jedes Jahr verlassenTausende von Absolventen die Journalismus-Studiengänge der zahllosenchilenischen Hochschulen und Privatunis. Das Überangebot junger Arbeits-suchender drückt die Gehälter. Wer einen Job ergattert, schätzt sich glücklichund beklagt sich höchstens hinter vorgehaltener Hand über Arbeitsbedin-gungen und schlechte Bezahlung. „Ein Desaster“, nennt Manola Roblesdiese Situation. „Um guten Journalismus zu machen, muß man auch gutzahlen. Du kannst keinen guten Journalismus machen mit ganz jungen Leu-ten, die noch keine Erfahrung haben und denen Du nichts bezahlst. Das istfatal. Die Jungen sollen ja arbeiten, aber sie müssen noch lernen. Folgendespassiert in diesem Land: Eine sehr billige journalistische Arbeitskraft, jedenTag billiger, jeden Tag stärker ausgenutzt, ohne Alternative. Und die politischeund wirtschaftliche Rechte, die alles kontrolliert. Welche Ethik kann es dennda geben?“, fragt Manola. „Welche Ethik kannst Du von einem 24jährigenverlangen, dem sie nichts bezahlen? Unglaublich gefährlich ist das, unver-antwortlich!“

Die chilenischen Medien stehen überwiegend rechts. Achtzig Prozent desZeitungsmarktes etwa, teilen sich die beiden der politischen Rechten nahes-tehenden Konzerne „El Mercurio“ und „Copesa“ untereinander auf. In derFernsehlandschaft sieht es ähnlich aus. Canal 2, ein junger Sender, der durchseine seriöse und gleichzeitig frische Berichterstattung auffiel, musste im ver-gangenen November von einem Tag auf den anderen schließen. Im Gegensatzzu ihren Kollegen hatten die Moderatoren des Canal 2 die Dinge beim Namengenannt: Die Jahre zwischen 1973 und 1989 nannten sie „Diktatur“ undnicht schamhaft „Militärregierung“. Und Pinochet hieß bei ihnen „Ex-Dik-tator“ und nicht nur vorsichtig „Senator auf Lebenszeit“. Seine Unabhängig-keit wurde dem Sender wohl zum Verhängnis – die Werbeeinnahmen bliebenaus.

Victoria EglauChile

Manola Robles von Radio Cooperativa macht die Concertación, die seiteinem Jahrzehnt regierende Mitte-Links-Koalition, für die fehlende Pluralität aufdem chilenischen Medienmarkt verantwortlich. „Die Politiker der Concertaciónhaben es nicht verstanden, dass eine Vielfalt von Medien notwendig ist, die dasgesamte politische Meinungsspektrum dieses Landes widerspiegelt, damit dieDemokratie bestehen kann und sich legitimiert. Hier gibt es weniger demokra-tische Medien als während der Diktatur – kannst Du das verstehen?“ Unver-zeihlich sei das, sagt Manola. „Sie haben den chilenischen Journalismus wirt-schaftlichen Interessengruppen überlassen“.

Plausch mit dem Noch-PräsidentenJeden Freitag ist „Frei-Tag“ bei Radio Cooperativa. Noch-Staatspräsident

Eduardo Frei kommt ins Studio, um die sonntägliche Sendung „Conversando conel presidente“ („Unterhaltung mit dem Präsidenten“) voraufzuzeichnen. DerPlausch mit dem Regierungschef sei etwas ganz Neuartiges im chilenischenRundfunk, erfahre ich. Für den Christdemokraten Frei ist die Sendung, die biseinige Wochen vor der Präsidentschaftswahl jeden Sonntag ausgestrahlt wird, inerster Linie ein Heimspiel. Radio Cooperativa steht seit 1979 der chilenischenChristdemokratie nahe. Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass demPräsidenten hier ein ideales Forum geboten wird, um kurz vor dem Ende seinerAmtszeit, diese vor breitem Publikum im besten Licht darzustellen. Frei kannzwar nicht wiedergewählt werden, doch werden ihm Ambitionen für die Präsi-dentschaftswahl im Jahre 2005 nachgesagt.

In der heutigen Talk-Sendung geht es zunächst um Chiles größte indianischeMinderheit, die Mapuche. Es werden O-Töne von einem Besuch Frei‘s in einerSchule eingespielt, die von Mapuche-Kindern besucht wird. Chile sei ein Land,in dem jeder seine Kultur entfalten könne, darf dann der Präsident erklären, unddie Mapuche-Kultur bereichere Chile. Das die Mapuche-Sprache Mapudungunin den Schulen nicht unterrichtet wird, dass viele Indios unzufrieden sind mitihrer Stellung im chilenischen Staat und dass während Frei‘s Amtszeit, in eini-gen Gebieten im Süden des Landes, Mapuche zum Aufstand übergegangensind, erwähnen weder der Präsident noch der Moderator.

Unterdessen verfolgt der Tross des Regierungschefs, ein persönlicher Referentund zwei Presseleute, die Aufzeichnung genau, vergleicht immer wieder mit demAblaufplan. Gegen Ende der Sendung dürfen Hörer Fragen zu allen möglichenThemen stellen. Die Anrufe sind allerdings aufgenommen und vorselektiertworden. Eine junge Frau will wissen, was der Präsident davon halte, dass in ihremOrt ein Mädchen von der Schule flog, weil es geheiratet hatte. Der Präsident rea-giert mit Empörung und starken Worten, spricht von einer „Schande für Chile“,verwechselt dann aber im Laufe seiner Antwort die Heirat mit einer Schwan-gerschaft. Frei‘s Presseleute werden nervös: „Das müssen wir schneiden.“

Victoria Eglau Chile

Schließlich kommt die Sprache noch auf den in London inhaftierten Ex-Diktator Pinochet. Frei macht deutlich, dass er nur eine Frage zulassen will,und die Antwort darauf ist nicht neu, er hat sie schon unzählige Male gebets-mühlenartig wiederholt: Pinochet müsse in Chile vor Gericht gestellt werden,nicht im Ausland. Nach der Aufzeichnung verabschiedet sich Chefredakteu-rin Gema Contreras mit einem Augenzwinkern von dem hohen Gast: „Dasnächste Mal reden wir dann aber wirklich über Pinochet...“

Von einem „Desaster“ des chilenischen Journalismus‘ hatte Manola Roblesgesprochen. Ist es das, was sie gemeint hat?

Präsidentschaftswahl 1999 – für die Concertación ist die Zeit der leich-ten Siege vorbei

Schon von weitem ist die Musik zu hören. Cooler Hip-Hop und mitreißendeSchlager dröhnen aus riesigen Lautsprechern, lassen die Zehenspitzen wip-pen an diesem sonnigen Vormittag in einer Armensiedlung von Santiago. Ineine schmale Straße, zwischen niedrigen Häusern, ist eine Menschenmengegequetscht worden. An langen Tischen wird den Menschen ein Frühstück ser-viert. Und dann kommt der, der auf der Bühne gleich eine gut inszenierte Ein-Mann-Show bestreiten wird: Joaquín Lavín, rechter Kandidat bei der chile-nischen Präsidentschaftswahl 1999. Langsam schiebt sich der noch jungeMann durch die fahnenschwenkende Menge, küsst Frauen und Kinder auf dieWange, lässt sich feiern. Lavín gibt sich gern als Mann aus dem Volk. Nie ver-gisst er bei Wahlkampfauftritten seine Frau und seine sieben Kinder zuerwähnen. Der populistische Diskurs des Kandidaten ist stets der gleiche:„Los problemas de la gente“, die Probleme der einfachen Leute wolle er anpa-cken: Überfüllte Arztpraxen, Arbeitslosigkeit und gestiegene Kriminalität. Daser regieren könne, habe er ja bewiesen: Als Bürgermeister von Las Condes,einer der reichsten Kommunen des Landes.

Es ist kein Zufall, dass Lavín auf seiner Wahlkampfreise durch Chile vorallem die sozial benachteiligten Viertel besucht. Ein großer Teil der Stimmender reichen Oberschicht ist ihm sicher, doch die Armen zählen nicht zurklassischen Klientel der Rechten. Aber diesmal werden so viele von ihnenrechts wählen wie noch nie. „Hier sehen Sie Henriqueta Pinto“, ruft JoaquínLavín in die Menge und zeigt auf eine Frau an seiner Seite. „Henriqueta war-tet seit Jahren auf einen Zuschuss für eine Wohnung. Sie spart für dieseWohnung. Dieses Problem haben viele.“ Lavín hält eine bunte Broschüre indie Höhe. „Hier, in meinem Heft mit sechzig konkreten Lösungen, können siees nachlesen: Keine Familie, die sich anstrengt, wird mehr als drei Jahre aufeine Wohnung warten. Drei Jahre.“

Victoria EglauChile

Bei vielen Chilenen, die von der Sozialpolitik der seit zehn Jahren regie-renden Concertación enttäuscht sind, fallen diese Versprechen auf fruchtba-ren Boden. Ich komme mit ein paar Frauen ins Gespräch, frage sie, ob sie fürLavín stimmen werden. „Ich wähle ihn“, sagt eine von ihnen, der ein Vorder-zahn fehlt. Und warum? „Porque me gusta“ – „Weil er mir gefällt“, antwor-tet sie. „Ach was, Du wählst ihn doch nur, weil er Dir ein Frühstück schenkt“,ruft eine andere dazwischen. Und sie? „Ich werde für Lagos stimmen, weil ichwill, dass die Demokratie bleibt.“

Das er während der Diktatur Mitarbeiter Pinochets war, erwähnt JoaquínLavín nie. Auch nicht, dass viele der sozialen Probleme, die er anpacken will,ihre Wurzeln in der Zeit der Militärherrschaft haben. Von Pinochet hält derKandidat der rechten „Allianz für Chile“ mittlerweile größtmögliche Distanz.Lieber präsentiert sich Lavín als unverbrauchter, unpolitischer „Macher“,der in die Zukunft blickt. Mit seinem Slogan „Viva el cambio“ – „Es lebe derWechsel“, hat er das ganze Land überzogen. Kaum eine Mauer, die nicht mitdem gelben Spruch auf blauem Grund bepinselt wurde. „Viva el cambio“ stehtauf unzähligen Postern und „Viva el cambio“ lautet der Refrain der eingän-gigen Popsongs. Ein Erfolgsrezept, meint der Politologe Ricardo Israel vonder „Universidad de Chile“: „Lavín hat etwas sehr Beeindruckendes getan, dasTeil seines Erfolgs ist. Er hat Ricardo Lagos das Konzept des Wechsels weg-genommen. Der Begriff des Wechsels war entscheidend für Clinton, fürBlair, für Schröder, für de la Rua in Argentinien und für Cardoso in Brasilien.Sich mit dem Wechsel zu idenfizieren, war ein sehr wichtiges Element ihresWahlkampfes. Und hier hat Lavín es Lagos weggenommen.“

Erst sehr spät merkt Ricardo Lagos, Kandidat des Mitte-Links-BündnissesConcertación, dass ihm in Joaquín Lavín ein gefährlicher Herausforderererwachsen ist. Plötzlich muss er kämpfen. Seitdem sich in den achtzigerJahren Chiles Christdemokraten und Sozialisten, Sozialdemokraten und Radi-kale zu einer Koalition gegen die Diktatur zusammenschlossen, haben sie allewichtigen Wahlen gewonnen. Erst hatte die Concertación mit ihrer Kampagnefür das „Nein“ zur Diktatur Erfolg – beim Referendum 1988 wählten die Chi-lenen Pinochet ab. Dann gewann sie die Präsidentschaftswahlen 1989 und1993 – jeweils mit einem haushohen Vorsprung. 1999 ist alles anders. Wegendiverser Krisen – vor allem der Wirtschaftskrise, die die Arbeitslosigkeit aufmehr als 11 Prozent hat steigen lassen – sind die Popularitätswerte der Mitte-Links-Regierung erstmals dramatisch abgesunken. Ricardo Lagos repräsen-tiert diese Regierung, steht für Kontinuität, doch hat die Kontinuität plötzlicheinen negativen Touch bekommen. Davon profitiert der rechte Joaquín Lavínmit seinem Schlagwort des Wechsels. Und Ricardo Lagos hat noch ein ande-res Problem: Er ist der erste sozialistische Kandidat der Concertación. Zwarhat er sich bei den koalitionsinternen Vorwahlen deutlich mit siebzig zu drei-

Victoria Eglau Chile

ßig Prozent der Stimmen gegen den Christdemokraten Andres Zaldivar durch-setzen können. Doch stehen viele Chilenen, auch viele traditionelle Wählerdes Mitte-Links-Bündnisses, dem Sozialismus immer noch misstrauischgegenüber, erinnern sich mit Unbehagen an die Instabilität der RegierungAllende.

Santiago, an einem Sonntagnachmittag Ende November. Von einem wildhupenden Autokorso wird Ricardo Lagos zu einem Versammlungsplatz imStadtteil Pudahuel eskortiert, wo er eine Wahlkampfrede halten wird. „Ricar-dooooooo“, feuert eine junge Frau, in einem der Schrittempo fahrendenWagen, den sozialistischen Kandidaten an. Ein Passant schaut durchs her-untergekurbelte Fenster und sagt: „Ich bin Christdemokrat.“ „Na und!“, erei-fert sich der Fahrer, „Wir haben doch auch zweimal für Euren Kandidatengestimmt – für Aylwyn und für Frei.“ Eine Szene, die symptomatisch ist fürdie aufbrechende Spaltung innerhalb der Concertación, für die Skepsis kon-servativer Wähler gegenüber Lagos.

Bei der Wahl am 12. Dezember gelingt es dann keinem der beiden Spit-zenkandidaten, die absolute Mehrheit zu erringen. Der Vorsprung der Con-certación gegenüber der „Allianz für Chile“ beträgt hauchdünne 0,5 Prozent.Die Rechte triumphiert, die Mitte-Links-Koalition leckt ihre Wunden. Zumersten Mal in der chilenischen Geschichte wird es eine „segunda vuelta“,einen zweiten Wahlgang zwischen den beiden stärksten Kandidaten geben.Neu für Chile ist neben der Spannung dieses Wahlkampfes auch sein Duell-Charakter, die Zuspitzung auf zwei Kandidaten. Die vier sogenannten „klei-nen“ Bewerber für das Präsidentenamt – die Kommunistin Gladys Marín, dieGrüne Sara Larraín, der Humanist Tomás Hirsch und der rechte unabhängigeKandidat Arturo Frei Bolívar – erhalten zusammen nur einen Bruchteil derWählerstimmen. Doch das Ricardo Lagos bei der zweiten Wahlrunde am 16.Januar 2000 schließlich triumphiert, verdankt er einem Teil der kommunisti-schen Wähler.

Das der rechte Kandidat Joaquín Lavín, nachdem seine Niederlage feststeht,ins Hotel Carrera, dem „Hauptquartier“ der Concertación fährt und demSieger Lagos die Hand schüttelt, ist ein ungewohnter Anblick für die Chile-nen. Die Geste wird als Zeichen der politischen Aussöhnung und der Demo-kratisierung der Rechten gewertet. Chile wird nun zum zweiten Mal in seinerGeschichte von einem Sozialisten regiert werden. Und Monica und Leo,Karla und Manola, all meine Bekannten, die bei einem Wahlsieg Lavíns dasLand verlassen wollten, können zuhause bleiben. Doch das die seit einemJahrzehnt regierende Concertación irgendwann einmal die Macht abgebenwird, erscheint nach dieser Wahl erstens wahrscheinlicher und zweitens weni-ger bedrohlich. Chile ist ein gutes Stück weiter auf dem Weg zu einer voll-ständigen Demokratie.

Victoria EglauChile

Keiner spricht von PinochetFür die ausländische Beobachterin ist es auffällig: Der in London inhaftierte

Ex-Diktator Augusto Pinochet spielt im chilenischen Wahlkampf so gut wiekeine Rolle. Vor allem die beiden Spitzenkandidaten vermeiden es, den Senatorauf Lebenszeit auch nur zu erwähnen. Das sei logisch, meint der Politikwissen-schaftler Ricardo Israel: „Keine Debatte wird die Meinung eines Chilenen zudem, was Pinochet getan hat, verändern. Er ist entweder dafür oder dagegen. Alsokann es keinem der Kandidaten ins Konzept passen, das Thema anzuschneiden,denn es ist unmöglich, damit Stimmen zu gewinnen. Er kann höchstens die eige-nen Parteigänger überzeugen.“ Pinochet, sagt Israel im November, habe durchseine lange Abwesenheit aufgehört, das Zentrum der chilenischen Politik zu sein.Für den Chefredakteur der linken Zeitschrift „Punto Final“, Manuel Cabieses, istPinochet bereits „politisch tot“, er sei eine zu schwere Last für alle gesell-schaftlichen Gruppen: „Im Grunde glaube ich, dass es für alle politischen undwirtschaftlichen Sektoren, selbst für die militärischen, eine enorme Erleichterungist, dass sich Pinochet seit mehr als einem Jahr im Ausland befindet – auch wennsie das so deutlich nicht sagen würden, und manche von ihnen Pinochet sogarverteidigen. Meiner Meinung nach fänden es alle besser, wenn Pinochet komplettaus der chilenischen Wirklichkeit verschwinden würde.“

Der rechte Kandidat Lavín habe durch die Abwesenheit Pinochets sogar ein-deutig profitiert, glaubt der Politologe Israel: „Lavín hat die Gelegenheitgenutzt und den General (Pinochet) nicht erwähnt, hat stattdessen von denProblemen geredet, die heutzutage wichtig für die Leute sind, wie Gesundheitund Bildung. Und deswegen hat er im Wahlkampf Erfolg gehabt. Wenn Pino-chet in Chile wäre, wäre es Lavín wahrscheinlich nicht so gut ergangen wiedas jetzt der Fall ist, denn alle würden nur darüber reden, was der General sagtoder nicht sagt.“

Ein Spiegelbild der chilenischen Gesellschaft? – Besuch auf dem„cementerio general“

Normalerweise preisen die fliegenden Händler in Santiagos Bussen Eis amStiel und Kaugummi, Kniestrümpfe und Krimskrams für den Haushalt an.Doch heute, an Allerheiligen, haben sie ihre Ware dem Tag angepasst und ver-kaufen Blumensträußchen, das Stück zu zwei Mark. Sie finden reißendenAbsatz, denn die halbe Hauptstadt ist an diesem strahlend-schönen 1. Novem-ber unterwegs zu ihren verstorbenen Angehörigen. Ich selbst fahre mit einemüberfüllten Bus zum „cementerio general“, dem Zentralfriedhof von Santiago.Was als kurzer Besuch geplant ist, wird zu einem tagesfüllenden, eindrucksvol-len Erlebnis.

Victoria Eglau Chile

Der „cementerio general“ hat zwei Eingänge. Ich komme von der AvenidaRecoleta und muss mich erst an unzähligen Ständen mit Blumen, Getränken undSnacks vorbeischieben, bevor ich inmitten eines Menschenknäuels auf denFriedhof gelange. Dieser Zugang scheint mir der „populärere“ zu sein. Vondort ist es nicht weit zum Mahnmal für die Opfer der Pinochet-Diktatur. Einebreite, hohe Wand aus hellem Stein, in welche die Namen all der Ermordeten undVerschwundenen eingemeißelt wurden, mit dem Datum ihrer Verhaftung undihrem Alter. Knapp 3000 Namen sind es. Vor dem Monument befindet sich eineArt kleiner Graben, zwischen Steinen liegen frische Blumen und Fotos von „dete-nidos desaparecidos“, von verschwundenen Häftlingen.

Ich beobachte die Menschen, die vor diesem riesigen, symbolischen Grab-stein stehen, und kann die Tränen kaum zurückhalten. Ein älteres Ehepaarwendet sich nach einer Weile des starren Dastehens ab, resigniert und inTrauer vereint – so kommt es mir vor – und geht gebückt und ohne sich nocheinmal umzuschauen davon. Natürlich weiß ich gar nicht, ob der Name ihresSohnes oder ihrer Tochter auf der weißen Wand steht, aber ich stelle es mir sovor. Eine Frau hält mahnend ein Plakat hoch, mit dem Schwarz-Weiß-Fotoeines jungen Mannes: „Wann werde ich endlich wissen, wo ich ihm eineBlume hinlegen kann“, steht darauf. Als ich ein paar Stunden später noch ein-mal wiederkomme, ist sie immer noch da.

Ein Typ, der mich schon seit längerem von der Seite angeschaut hat, sprichtmich an. Was ich von all dem halten würde, will er wissen. Ich erkläre ihm,dass mich dieser Ort erschüttert und gebe die Frage an ihn zurück. Er ant-wortet ein wenig verschwommen, rückt schließlich mit der Sprache heraus:Die Angehörigen würden schon wissen, warum die Namen ihrer Kinder dortauf der Wand stehen. Es klingt wie eine Rechtfertigung des Mordens. Derjunge Mann bemerkt meinen verwunderten Blick und fügt hinzu: „Yo soypinochetista“, „Ich bin Anhänger Pinochets“.

Das Grab von Victor Jara muss man kennen, ansonsten hilft nur Durchfragen.Die Asche des 1973, kurz nach dem Putsch, brutal ermordeten, populären Volks-sängers ist versteckt in einer langen, hohen Wand kleiner Urnengräber. Von die-sen „Urnen-Regalen“ gibt es unzählige auf dem Zentralfriedhof. Vor der qua-dratischen Plakette, hinter der die Urne steht, befinden sich so viele frischeBlumen, dass der Name nicht zu erkennen ist. Nur ein Baum in der Nähe, in denNamen und Sprüche eingeritzt sind, läßt erahnen, dass der gefolterte und gequälteVictor hier seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Vor dem kleinen Grab, das sichetwa drei Meter über dem Boden befindet, stehen einige Menschen. Um dort eineBlume einzustecken, muß man eine etwas wacklige Leiter besteigen. Ein Mannum die vierzig hält die Leiter fest, wenn wieder jemand hinaufklettert, oder über-nimmt es selbst, die Blume zu befestigen. Zwischendurch macht er ironischeBemerkungen. Ich frage ihn, ob er Victor Jara persönlich gekannt hat. Nein, sagt

Victoria EglauChile

er, persönlich nicht, aber er sei doch ein „companero“ gewesen, ein Genosse. Jarawar Mitglied der Kommunistischen Partei.

Chiles erster sozialistischer Präsident liegt in einem modern gestaltetenMausoleum begraben. Ein paar hochaufragende Stehlen aus hellem Stein,zwei Treppen, die zum Eingang der Gruft Salvador Allendes herabführen.Dort treffe ich einen mageren, älteren Herrn mit schütterem Haar und schle-chen Zähnen, der sehr korrekt gekleidet ist. Er trägt einen Anzug, der schonbessere Tage gesehen hat, Krawatte, Trenchcoat und Schal. In seinen Armenhält er so viele frische, bunte Blumen, dass er dahinter fast verschwindet. Ausdem Garten, erklärt er. Zu Ehren von Allende, seines Idols seit Jugendtagen,hat er sie hierher geschleppt, zusammen mit einer alten Kamera. Der Mann,der Ernesto Orellana heißt, bittet mich, ihn mit den Blumen zu fotografieren:Oben, auf dem Plateau über der Gruft und unten vor dem Eingang. ZumAndenken. Regelmäßig erweist Senor Orellana „seinem“ Präsidenten, der sicham 11. September 1973 im von den Putschisten bombardierten Regierungs-palast „La Moneda“ das Leben nahm, die Ehre. Am Jahrestag des Putsches seier auch hier gewesen, erzählt er. Da seien noch viel mehr Menschen gekom-men, und ein riesiges Polizeiaufgebot habe die Lage unter Kontrolle gehalten.„Ich bin Sozialist“, sagt Orellana. Nach dem Putsch sei er ein halbes Jahr imGefängnis gewesen. Er wirkt verbittert, älter, als er wahrscheinlich ist, einwenig verwirrt. Er redet mit lauter Stimme von der Vergangenheit. Ein paarBesucher hören interessiert und voller Anteilnahme zu, andere wenden sichab. Einer, der auf der Empore steht, fängt an, ihn von oben zu provozieren. Derkleine Mann lässt sich auf die politische Diskussion ein, ereifert sich, regt sichauf. Er tut mir leid.

Vom Allende-Grab ist es nicht mehr weit zu dem wunderschönen, par-kähnlichen Teil des Zentralfriedhofs, den man von der Avenida de la Paz ausbetritt. Inmitten hoher Bäume befinden sich hier die Mausoleen der ein-flussreichen, chilenischen Familien, von Präsidenten und Industriellen. Prunk-volle steinerne Gebäude, so groß wie die Häuser der Lebenden. Dazwischender vergleichsweise bescheidene kleine Grabstein von Orlando Letelier, demin Washington D.C. ermordeten Außenminister der Regierung Allende.

Zuletzt besuche ich den sogenannten „Patio 29“. Auf einer Wiese mit gel-ben Blumen lange Reihen von identischen, rostigen Eisenkreuzen, einige mitder Aufschrift N.N. Zwischen den Gräbern Wege, die zum Teil völlig zuge-wuchert sind. Wenige Besucher verirren sich zu diesem Teil des Zentral-friedhofs, auf dem nach 1973 Opfer der Diktatur anonym verscharrt wurden.Von einem Friedhofswärter erfahre ich, dass die Leichen der Opfer inzwischenidentifiziert und umgebettet wurden.

Auf dem Weg zum Ausgang komme ich an den dicht an dicht liegendenGräbern der ganz normalen Leute vorbei. Es ist ein schönes, buntes Bild:

Victoria Eglau Chile

Familien drängen sich auf den schmalen Wegen, bewaffnet mit Schaufeln,Vasen und Blumenerde bepflanzen sie liebevoll die Beete. Die schlichten wei-ßen Eisenkreuze sind umgeben von einem herrlichen Blumenmeer, das inallen Farben des Frühlings leuchtet. Es herrscht eine Atmosphäre der Geschäf-tigkeit, die nicht hektisch wirkt. Nach getaner Arbeit setzen sich manche einenMoment lang an den Rand der Gräber oder halten einen Plausch mit denNachbarn.

Es scheint mir, als habe ich auf dem „cementerio general“ so etwas wie einSpiegelbild der chilenischen Gesellschaft entdeckt. Dieser Friedhof ist mehrals nur eine Ruhestätte der Toten. Er ist ein Ort der Vergangenheit und derGegenwart, des Grauens und der Schönheit, der Opfer und der Täter und derUnbeteiligten, der Rechten und Linken, der Politischen und Unpolitischen, derverzweifelten Trauer und der stillen Andacht, der Reichen und der Armen undvor allem ein Ort des Todes und des Lebens.

Als die Menschenrechte mit Füßen getreten wurden – die Opfer, zehnJahre nach dem Ende der Diktatur

Pedro Matta: Gegen das VergessenDer Taxifahrer kennt den „Parque de la Paz“ nicht. Mit Hilfe der Adresse

und des Stadtplans finden wir das Ziel gemeinsam. Der Friedenspark im San-tiagoer Stadtteil Penalolen ist auf den ersten Blick ein idyllischer Ort.Gepflegte Rasenflächen, schattenspendende Bäume und ein Rosengartenladen zum Spazierengehen ein. Die Andenkordillere mit ihren schneebe-deckten Gipfeln ist von hier aus besonders gut zu sehen. In dem kleinen Parkist es still, nur der leise Regen der Rasensprengeranlage ist zu hören, und inder Ferne rauscht der Verkehr. Das sich hier von 1974 bis 1978 eines der grau-samsten Folterzentren der Pinochet-Diktatur befand, die berüchtigte VillaGrimaldi, übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Eine große Tafel ausgrauem Stein listet die Namen derer auf, die hier gepeinigt wurden. Insgesamtetwa fünftausend Menschen wurden in der Villa Grimaldi festgehalten, fastalle von ihnen gefoltert. Mindestens 240 Häftlinge starben oder verschwan-den danach. Die Militärs selbst rissen das Haus schließlich ab, um die Ver-brechen, die dort stattgefunden hatten, zu vertuschen.

Ich bin mit Pedro Matta verabredet. Pedro wurde im Mai 1975 in die VillaGrimaldi verschleppt und dort zwei Wochen gefoltert. Er studierte damals Juraan der Universidad de Chile, war Mitglied der Sozialistischen Partei und aktivin der Studentenpolitik. Nach einer Odysee durch verschiedene Lager undGefängnisse wurde Pedro Matta im Juni 1976 freigelassen und floh in dieUSA. Erst 1991 kehrte er aus dem Exil nach Chile zurück. Die Geschichte der

Victoria EglauChile

Villa Grimaldi hat er seitdem Tag für Tag rekonstruiert. Durch unzähligeGespräche mit Opfern, Ex-Agenten des damaligen Geheimdienstes DINA undehemaligen Kollaborateuren, auch durch die Auswertung von Gerichtsaus-sagen kennt er jedes Detail der fast vier Jahre währenden Barbarei, die die-sem Ort seine traurige Berühmtheit verschafft hat.

„Hier kamen die Gefangenen an“. Pedro Matta steht an dem Eisentor,durch welches damals die Kleintransporter der DINA zur Villa Grimaldirollten. Drei Agenten hätten in der Regel das Opfer in Schach gehalten, ihmdie Augen mit Tesafilm zugeklebt. „Nachdem die Person aus dem Wagengestoßen worden war, wurde sie von acht bis zehn Leuten umringt undgeschlagen und getreten, bis sie halb bewusstlos war“, so der hochgewachseneMann weiter. „Ein Standard-System“. Nachdem in den ersten Monaten inChile „experimentell“ gefoltert worden sei, hätten sich die Methoden Mitte1974 „systematisiert“, erzählt Pedro Matta. Die Villa Grimaldi sei ein Ort dersystematischen Folter gewesen. Wir gehen über den Rasen. Pedro zeigt dieGrundrisse von Kammern, in denen Menschen stundenlang Elektroschocksausgesetzt wurden. Er führt mich zu der Stelle, an der sich die Opfer von derMisshandlung „erholen“ durften. „Gefoltert wurde meist nur einmal amTag“, sagt Pedro. Die DINA-Agenten hätten vermeiden wollen, dass Gefan-gene starben, bevor sie die erhoffte Information preisgegeben hatten. Wenn einHäftling die Erwartungen nicht erfüllte und nicht „auspackte“, wurde er mitweiterer Folter bestraft.

Pedro Matta schildert die perversen Quälereien in einem betont sachlichenTonfall. Zwischendurch muss er sich immer wieder räuspern. Er erzählt,wie die Köpfe der Menschen in eine stinkende Brühe aus fauligem Wasser,Urin und Exkrementen getaucht wurden, bis sie keine Luft mehr bekamen.„Feuchtes U-Boot“ hätten die Folterer diese Methode genannt. Beim „tro-ckenen U-Boot“ wurde dem Opfer eine Kapuze übergestülpt, die am Halszugeschnürt wurde. Sie wurde erst wieder abgenommen, wenn die Personkurz vor dem Ersticken war. Der unvorstellbare Hass und die Menschenver-achtung der DINA-Agenten wird an einer Geschichte Pedros besonders deut-lich. Ein Führungsmitglied der linken Partei MIR war 1975 in die Villa Gri-maldi verschleppt worden. Für den Mann hatten sich die Folterknechte einebesondere Quälerei ausgedacht: Er wurde in eine niedrige Holzkiste gesteckt.Wenn man ihn dann gelegentlich herauskommen ließ, konnte er sich nichtmehr aufrichten und musste auf allen Vieren laufen. Von den Wärtern wurdeer deshalb als „kleiner Köter“ verhöhnt. Im Januar 1976 verschwand derGefangene spurlos und tauchte nie wieder auf. Von einem Ex-Agenten derDINA erfuhr Pedro Matta bei seinen Recherchen, dass dem MIR-Politikerdamals ein Tollwut-Virus injiziert wurde, an dem er dann vermutlich gestor-ben ist.

Victoria Eglau Chile

Zwanzig Prozent der Häftlinge in der Villa Grimaldi waren Frauen. Sieseien meist jung gewesen, viele Studentinnen, sagt Pedro. Man habe siegenauso grausam behandelt wie die Männer. Neben Folter und Schlägenhätten sie außerdem die Vergewaltigungen der Agenten und Wärter über sichergehen lassen müssen.

Eigentlich wollte Pedro Matta seinen Lebensabend in den USA verbringen.1991, zwei Jahre nach dem Ende der Diktatur, kam er eigentlich nur nachChile, um im Prozess um das Verschwinden eines Freundes auszusagen.„Als ich hier war und die Versprechen von Gerechtigkeit und Wahrheit hörte,entschied ich, dass ich vielleicht etwas dazu beizutragen hätte. Und ichbeschloss, zurückzukommen.“ Ich frage Pedro, ob er sich von dem, was er alsjunger Mann in der Villa Grimaldi erlebte, jemals erholen konnte. Nacheinem kurzen Zögern antwortet er: „Eine Sache, die ich mir vorgenommenhatte, war, nicht zu vergessen. Und das bedeutet auch einen gewissen Gradvon psychischer Verletzung“. Pedro räuspert sich. „Eine der einfachstenMöglichkeiten, sich von dem Erlebten zu erholen, ist ja gerade das Vergessen.Also ist der Vorsatz, nicht zu vergessen, aus psychologischer Sicht ein desta-bilisierendes und anormales Element.“ Pedro Matta hat den schmerzhaftenWeg gewählt: Damit die zukünftigen Generationen Chiles erfahren werden,was in der Villa Grimaldi geschah, damit es eine Villa Grimaldi nie wiedergeben wird.

Mario Sottolicchio: Mitleid für die TäterMario Sottolicchio ist Mitglied in Chiles sozialdemokratischer Partei PPD,

will sich bei den nächsten Kommunalwahlen für das Bürgermeisteramt in sei-ner Stadt San Felipe bewerben. Vor kurzem schrieb er eine „carta abierta“,einen offenen Brief, an den Oberbefehlshaber der chilenischen Marine. Die-ser hatte in einem Fernsehinterview erklärt, während der Diktatur habe es inder Marine keine Folter gegeben. Mario Sottolicchio weiß es besser: Er selbstwurde zwischen 1973 und 1976 zweimal, jeweils zehn Tage lang gefoltert: InStützpunkten der Seestreitkräfte. Danach ging er für 13 Jahre ins Exil in dieBundesrepublik.

Mario wurde damals zusammen mit einem seiner Brüder gefoltert – gleich-zeitig und im gleichen Raum. Bis heute können die beiden nicht darüber spre-chen, was sie gemeinsam erlebt haben. Eine frühere Freundin Marios hat ihm erstvor kurzem, nach mehr als zwanzig Jahren, gestanden, dass auch sie während derDiktatur Opfer von Folter war. Nur durch Zufall wurde er darauf aufmerksam,erst nach langem Drängen habe sie unter Tränen über ihre schreckliche Erfah-rung sprechen können, erzählt Mario.

Er könne die Folterer nicht hassen, sagt der bekennende Christ, er empfindeeher Mitleid für sie. Er habe zwar gelitten, doch habe er sich immer daran fest-

Victoria EglauChile

halten können, dass er es für seine Ideale, seine Träume tat. Die Folterer vondamals aber müßten damit leben, aus purem Haß gehandelt und in den meis-ten Fällen blind Befehle befolgt zu haben. Mario erzählt die Geschichteeines Mannes, der im vergangenen Jahr in die von ihm geleitete „Beratungs-stelle für Familien mit Problemen“ in San Felipe kam. Dieser Mann warMilitär, er hatte im Alter von siebzehn Jahren den Befehl ausgeführt, einen derLinkspartei MAPU nahestehenden Priester zu erschießen. Wenige Tage nachseinem Besuch in der Beratungsstelle brachte der Mann seine Frau und derenTochter um und nahm sich dann selbst das Leben. Vielleicht habe er seineeigene Vergangenheit nicht ertragen können, vermutet Mario Sottolicchio.

Leopoldo Luna: Physisch zerstört, nicht psychischLeo Luna war während der Regierung Salvador Allendes Student und Mit-

glied der christlichen Linkspartei MAPU. Vor dem Militärputsch 1973 war ermaßgeblich an einer Spionage-Aktion beteiligt, bei der es darum ging, mitHilfe von Kontaktpersonen Informationen über die Arbeit, Umtriebe undpolitischen Einstellungen der Marinesoldaten in Valparaíso zu beschaffen. DieRache kam unmittelbar nach dem Putsch: Leo wurde festgenommen undgefoltert, ein halbes Jahr lang, bis seine Peiniger die Hoffnung aufgaben, etwasaus ihm herauszuholen. Sie zerstörten Leos Rücken. Erst nach insgesamt fünf-jähriger Haft kam er frei, wurde operiert und dann in die BundesrepublikDeutschland ausgeflogen.

Physisch hätten sie ihn zerstört, sagt der heute Fünfzigjährige, doch psy-chisch nicht. Das nimmt man diesem positiv wirkenden Menschen ab. Dochist er in Chile nicht wieder richtig auf die Beine gekommen. Leo hadert mitdiesem Staat, in den er Mitte der neunziger Jahre zurückkehrte. Eine Exis-tenzgründung scheiterte, er hat keinen festen Job, und die Ehe mit einerDeutschen ist zerbrochen. Wie auch die Ehe von Mario Sottolicchio.

Den Mann, der seinen Folterern die Befehle gab, wird Leo nie vergessen.Erst vor kurzem ist er zufällig auf seine Adresse gestoßen. Was passierenwürde, wenn er ihm auf der Straße begegnen würde? Leo lächelt. Vor allemwürde sich wohl der andere bei seinem Anblick vor Angst in die Hosenmachen, meint er dann.

Dr. Elena Gomez: Die „Verkapselung“ des Traumas„Es gibt eine Art von Verkapselung des Traumas. Und den bewußten Wunsch,

die traumatische Situation zu vergessen. Das sie quasi von einer Membranumgeben wird, die den Zugang verhindert. Doch was passiert? Es ist bekannt,dass tief-traumatische Erfahrungen, die nicht verarbeitet werden, Auswirkungenhaben. Also zeigen sich diese Auswirkungen später. Etwa in Schwierigkeiten mitdem Partner, in einer sehr schlechten Beziehung zu den Kindern.... In diesem

Victoria Eglau Chile

Moment suchen die Betroffenen Hilfe.“ Dr. Elena Gómez ist Psychaterin. Siearbeitet bei ILAS, dem „Lateinamerikanischen Institut für Psychische Gesund-heit und Menschenrechte“ in Santiago. Die private Organisation behandelt trau-matisierte Opfer der Pinochet-Diktatur, vor allem Menschen, die gefoltert wur-den. Immerhin fünfzig Patienten waren 1999, im zehnten Jahr der Rückkehr zurDemokratie, bei ILAS in Behandlung. Die meisten von ihnen haben wenigGeld und können sich eine Behandlung in einer privaten psychotherapeuti-schen Praxis nicht leisten. Die Therapiestunden bei ILAS sind umsonst, höch-stens ein kleiner Solidarbeitrag wird erhoben. Im letzten Jahr stand das Institutplötzlich selbst vor dem finanziellen Aus – die Ärzte und Therapeuten behan-delten kostenlos weiter. ILAS bekommt keinen Pfennig vom chilenischen Staat,es finanziert sich über Zuschüsse ausländischer Organisationen.

In Chile gab es niemals eine Entschädigung der Opfer von politischer Haft undFolter und der Angehörigen der Ermordeten und Verschwundenen. Auch nachder Rückkehr zur Demokratie nahm sich der Staat nur in sehr begrenztemUmfang der Betreuung derer an, die unter der Diktatur gelitten hatten. Unter derersten demokratischen Regierung Aylwyn wurde zwar das Programm PRICE insLeben gerufen. Dr. Elena Gómez selbst arbeitete drei Jahre lang im Gesund-heitsministerium, war dort an der Ausbildung von sieben interdisziplinärenTeams beteiligt, die im ganzen Land zur Behandlung der Opfer von Menschen-rechtsverletzungen eingesetzt wurden. Doch „verwässerte“ PRICE nach einigerZeit, weil sich das Programm plötzlich auch um allgemeine, soziale Problemevon Familien kümmern sollte.

„Die chilenische Gesellschaft hat das Thema der Menschenrechtsverletzungenunserer Auffassung nach schlecht behandelt“, sagt Dr. Elena Gómez, eineschmale Frau Ende vierzig mit ungestümem Wuschelhaar und einem einneh-menden Lachen. Es gebe nur eine partielle, vage soziale Anerkennung der Fol-ter, und das, obwohl bekannt sei, wieviele Menschen gefoltert worden seien, anwelchen Orten und auf welche Weise. „Die Politiker der Concertación habenzwar anerkannt, dass sich die Verletzungen der Menschenrechte nicht auf dasErmorden und Verschwindenlassen von Menschen beschränken, sondern dassauch Folter und Exil dazugehören. Aber um den Opfern wirklich Gerechtigkeitund Genugtuung widerfahren zu lassen, hätte man die Täter konsequent verfol-gen müssen, und das ist nicht geschehen.“ Die Möglichkeiten der Therapeutensieht Dr. Elena Gómez als begrenzt. Die Bewältigung des Traumas hänge dochganz stark mit äußeren gesellschaftlichen Einflüssen zusammen, etwa damit, mitwelcher Konsequenz Menschenrechtsverletzungen verfolgt würden. Manch-mal, sagt die Psychaterin, würden Traumata auch erst durch externe Ereignisse„entkapselt“. „Der Tag, an dem Pinochet stirbt, wird ein ganz wichtiger Tag sein.Sicherlich werden viele Patienten noch einmal zu uns in die Therapie kommen“.

Victoria EglauChile

Viviana Díaz: Für Wahrheit und Gerechtigkeit„Dónde están?“ – „Wo sind sie?“, steht in großen, schwarzen Buchstaben auf

einem Plakat. „Dónde están?“ ist auch in den silbernen Anhänger eingraviert, deran einer langen Kette um den Hals von Viviana Díaz baumelt. „Dies sind dieGesichter der verschwundenen Häftlinge. Hier sieht man Männer, Frauen,Jugendliche und Kinder, die während der Militärdiktatur von den Geheimdien-sten verschleppt wurden, und die wir bis heute nicht gefunden haben“. VivianaDíaz steht im Innenhof des Büros der AFDD, der „Vereinigung der Angehörigenverschwundener Häftlinge“ und zeigt auf eine lange Reihe von Schwarz-Weiß-Bildern an der Wand. Mehr als tausend Menschen, die während der Diktaturspurlos verschwanden, werden in Chile heute noch vermisst. Einer davon ist derVater von Viviana Díaz, der im Mai 1976 vom Geheimdienst DINA entführt undvermutlich in der Villa Grimaldi gefoltert wurde, und seitdem nicht wieder auf-getaucht ist. Seitdem kämpft Viviana um die Wahrheit. „Mit der Zeit wurde mirklar, dass das, was ich erlebte, alle Angehörigen von Verschleppten erlebten. Dabeschloß ich, alles beiseite zu lassen, mein ganzes persönliches Leben, ummich nur noch der Suche nach den Verschwundenen zu widmen. Und ich habees nicht bereut“. Nach dem Tod der langjährigen Vorsitzenden Sola Sierra im ver-gangenen Jahr übernahm Viviana Díaz die Leitung der AFDD. Die etwa fünf-zigjährige, einfach und natürlich wirkende Frau, deren dunkles, nach hintengebundenes Haar mit grauen Strähnen durchzogen ist, strahlt Ruhe und Güte aus.Wenn sie spricht, tut sie es auf bescheidene und gleichzeitig entschlosseneWeise.

„Wo wir auch hingingen, sagte man uns, dass unsere Angehörigen nicht fest-genommen worden waren, dass es gegen sie keinen Haftbefehl gab, dass wirlogen, dass wir uns das alles nur ausdachten“, erinnert sich Viviana an die Zeit,als sie die Verschwundenen in Polizeikommissariaten, Gefängnissen und Lagernsuchten. „Und lange Zeit waren wir die angeblichen Angehörigen der ver-meintlich verschwundenen Häftlinge. Denn in Chile wurde jahrelang systema-tisch die Existenz dieses Problems geleugnet. Also dauerte es sehr, sehr lange,bis wir unseren Landsleuten beweisen konnten, dass das, was wir erlebten,Wirklichkeit war.“ Mit Demonstrationen und Hungerstreiks machte die AFDDunermüdlich auf das Problem der Verschwundenen aufmerksam. Die währendder demokratischen Regierung von Patricio Aylwyn eingesetzte „NationaleWahrheits- und Versöhnungskommission“ dokumentierte zwar im sogenannten„Rettig-Bericht“ die Verbrechen der Diktatur. „Doch die Frage nach dem Verbleibder Verschwundenen wurde nicht beantwortet“, sagt Viviana Díaz. Und auch dieNamen der Täter tauchten nicht auf.

Im Hof der AFDD hängt bei meinem Besuch im November 1999 eine ArtKalender. Er zählt die Tage des Arrestes von Ex-Diktator Pinochet in London.Das der General mittlerweile nach Chile zurückgekehrt ist, war für die Ange-

Victoria Eglau Chile

hörigen-Organisation eine große Enttäuschung. Viviana Díaz glaubt nicht daran,dass es möglich ist, Pinochet in Chile vor Gericht zu stellen (Stand November1999).

Auf die Arbeit der AFDD hatte Pinochets lange Abwesenheit eine positiveAuswirkung: „Vor der Verhaftung von Pinochet war es in unserem Land sehrschwierig, von den Verletzungen der Menschenrechte zu sprechen. Wir wurdenzum Beispiel nicht von der chilenischen Presse interviewt. Erst als Pinochet ver-haftet wurde und die ausländischen Journalisten uns interviewten, hat auch daschilenische Fernsehen sich stärker für uns interessiert. Wir hatten vorher niemalsdie Möglichkeit gehabt, mit unserem Anliegen ständig im Fernsehen zu erschei-nen.“ Ihre Organisation fühle sich heute nicht mehr allein, betont die AFDD-Vor-sitzende. „Wir fühlen, dass es Unterstützung gibt. Zum Beispiel kam vor kurzemeine Delegation der politischen Jugendorganisationen zu uns. Von der christde-mokratischen bis zur kommunistischen Jugend. Sie haben uns gesagt, dass wirsie alle zusammentrommeln können, wenn versucht werde, mit einem Gesetzeinen Schlussstrich unter die Verbrechen der Diktatur zu ziehen. Sie würden sichmit uns dagegen mobilisieren. Und das ist wichtig für uns“. Und doch gibt esauch Rückschläge: Wegen Drohungen ultrarechter Gruppen steht Viviana Díazseit einiger Zeit unter Polizeischutz.

Schließlich erzählt sie noch davon, wie schmerzhaft es war, zu begreifen, dassdie Verschwundenen nicht mehr am Leben sind. Trotz allem wollten sie weiter-kämpfen „bis zum letzten Tag unseres Lebens“, sagt sie. Nicht nur für die volleWahrheit, sondern auch dafür, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.„Keiner wird uns das Leben unserer Angehörigen zurückgeben, aber wir wollenGerechtigkeit“.

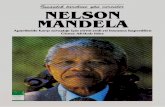

Nelson Caucoto:Wenn sich Türen plötzlich öffnenNelson Caucoto sitzt in seinem winzigen Büro unter der an die Wand gehef-

teten Universellen Erklärung der Menschenrechte. Sein Wartezimmer ist voll,und ich bin froh, dass er eine halbe Stunde Zeit für mich gefunden hat. NelsonCaucoto ist einer der bekanntesten chilenischen Anwälte. Seit 1976 setzt er sichfür die Opfer von Menschenrechtsverletzungen ein. Nelson Caucoto arbeitetewährend der Diktatur unter dem Dach der Katholischen Kirche; dadurch habe ersich niemals wirklich gefährdet gefühlt, erinnert er sich. Über seine damaligeArbeit sagt der Anwalt heute: „Es bedeutete, gegen den Strom zu schwimmen,an Türen zu klopfen, die sich niemals öffneten, eine Gerechtigkeit anzustreben,die niemals waltete“. Erfolgserlebnisse waren selten, unzählige Prozesse wurdengeschlossen – das Amnestiegesetz, das Pinochet 1978 erließ, machte es möglich.„Es gab eine Zeit, da war ich der einzige Anwalt, der in den Prozessen um dasVerschwinden von Personen auftrat. Ich hatte alle diese Prozesse. Und es war einimmenser Schmerz, dass trotz meiner ganzen Bemühungen, vor den Militärge-

132

Victoria EglauChile

richten, dem Kriegsgerichtshof und vor dem Obersten Gerichtshof, es keinGehör für das gab, was ich sagte. Nie gaben sie mir recht, niemals.“

In den neunziger Jahren beginnt in der chilenischen Justiz ein langsamerProzess des Wandels. Es gibt personelle Veränderungen, und es herrschenandere Rahmenbedingungen. Nelson Caucoto: „Die Richter merken heute, dasssie mehr Freiheit haben, mehr Autonomie. Sie werden nicht mehr von derMacht, der Diktatur unter Druck gesetzt“. Im Januar 1998 wird die erste Klagegegen Pinochet eingereicht. Der Anwalt gibt zu, dass er damals nicht an einenErfolg glaubte: „Obwohl wir einen Prozess des Übergangs zur Demokratieerreicht hatten, hatten wir immer noch das Gefühl, dass Pinochet eine absolutunberührbare Person sei, dass keine juristische Aktion gegen ihn jemals Früchtetragen würde. Und das hat sich von heute auf morgen geändert – unsere Wahr-nehmung hat sich geändert“. Heute liegen dem chilenischen Sonderrichter JuanGuzmán Tapia bereits 75 Klagen gegen den Ex-Diktator vor. Und wenn esgelingt, Pinochet sein Amt als Senator auf Lebenszeit und damit die Immunitätzu entziehen, könnte er sogar vor Gericht gestellt werden. Nelson Caucotospricht von einem neuen Klima, dass in der Justiz, in der Gesellschaft und beimThema Menschenrechte herrsche. Die Verhaftung Pinochets in Europa sei dafürzweifellos von Bedeutung gewesen.

Nach seinem größten Erfolgserlebnis gefragt, wehrt Caucoto erst ab: Daskönne er nicht sagen. Doch dann sprudelt es aus ihm heraus: Ein Erfolg sei esdoch, dass 19 Personen wegen der Mordaktion „Operación Albania“ hinter Git-ter gebracht wurden, und dass die Verantwortlichen des Mordes an dem Jour-nalisten José Carasco im Gefängnis sitzen, und dass Ex-DINA-Chef ManuelContreras wegen des Mordes an David Silbermann, dem damaligen Chef derKupfermine Chuquiquamata, vor Gericht gestellt wurde. Und dann sei es dochals großer Fortschritt zu werten, dass die Justiz seit einiger Zeit mit dem Tatbe-stand des „secuestro permanente“, der „andauernden Entführung“, das Amnes-tiegesetz umgehe. Von Bedeutung ist dieser Tatbestand vor allem für die Fälle derVerschwundenen. Prozesse um das Verschwinden von Personen hatten in der Ver-gangenheit kaum eine Chance, weil diese Verbrechen von der für die Jahre1973 bis 1978 geltenden Amnestie abgedeckt wurden. Der Trick ist nun, das Ver-schwindenlassen einer Person als „andauernde Entführung“ zu interpretieren,denn dieser Tatbestand kommt im Amnestiegesetz nicht vor.

Noch unklar ist hingegen, wie den Angehörigen der Opfer politischer MordeGerechtigkeit verschafft werden könnte. Nelson Caucoto ist von der Witwe des1973 gefolterten und ermordeten Sängers Victor Jara damit beauftragt worden,ihre Klage vor der chilenischen Justiz zu vertreten. „Richter Guzmán hat nochkeinen Entschluss gefasst, wie er bei den Fällen der Ermordeten vorgehen will“,sagt der Anwalt. Für ihn steht allerdings fest, dass im Prozess gegen die MörderJaras die Genfer Menschenrechtskonvention Anwendung finden muß: „Victor

Victoria Eglau Chile

Jara war Kriegsgefangener. Und einen Kriegsgefangenen darf man nicht töten,schon gar nicht so, wie man Jara getötet hat.“

NachtragBevor ich mich mit Pedro Matta im „Parque de la Paz“ getroffen habe, hatte

ich mir in einem kleinen Lebensmittelladen neben dem Park etwas zu trinkengekauft. Warum ich nicht lieber auf dem Santa Lucía-Hügel spazierengehenwürde, oder in einem anderen Park, fragt mich die Verkäuferin. „Weil mich die-ser Ort interessiert“, antworte ich. Sie habe den Friedenspark noch nie betreten,sagt die Frau, sie sei apolitisch. Als ich sie frage, ob sie hier schon gearbeitet habe,als nebenan noch die Villa Grimaldi stand, will sie erst bejahen, sagt dannschnell „Nein“. Nach kurzem Zögern fügt sie hinzu: „Ihr in Deutschland habt jaauch nichts getan, bei Euch sind doch schreckliche Dinge geschehen und ihr habtnichts dagegen gemacht“. Der Vorfall macht mich nachdenklich. Offenbar hat dieFrau meine Frage als Vorwurf verstanden, und hatte das Gefühl, sie müsse sichrechtfertigen. Dann hat sie mir etwas an den Kopf geworfen, was mich in einenRechtfertigungszwang brachte. Mir wird deutlich, was ich vorher bereits geahnthatte: Das ich mich als Deutsche für die Menschenrechtsverletzungen in Chileinteressiere, stößt hier nicht nur auf Verständnis.

Wenn man die Heimat kaum noch wiedererkennt – die Rückkehr ausdem Exil

„Das Chile, in das wir zurückkamen, war nicht das Chile, das wir verlassenhatten. Es war ganz anders“, sagt Karla Stein heute über ihre Rückkehr aus demdeutschen Exil. Als Grundschülerin hatte sie 1973 kurz nach dem Putsch mitihrer Familie Chile verlassen, als Abiturientin kehrte sie 1981 zurück, zu einemZeitpunkt, als das Ende der Pinochet-Diktatur noch nicht abzusehen war. Hin-ter Karla lagen acht Jahre in Ostberlin, Jahre, in denen sie Wurzeln geschlagenhatte und es ihr gut ging. Auch ihre Eltern hatten in der DDR Fuß gefaßt,schnell Arbeit und Freunde gefunden. Die langersehnte Rückkehr in die Heimatwar nicht leicht für die Familie: „Es war schwer für uns, für uns alle. Für meineEltern, weil sie keine Arbeit bekamen. Wir hatten sehr viele finanzielle Schwie-rigkeiten. Ich habe mit einem Kredit an der Uni studiert, also ich bezahle meinStudium heute noch“. Karlas Vater, ein Gesangsprofessor, der vor dem Exil in derKommunistischen Partei Chiles aktiv war, wurde nach der Rückkehr zunächstvon keiner Universität beschäftigt. Erst im vergangenen Jahr fand er wieder einefeste Anstellung. Die Mutter, eine Journalistin, verkaufte Kuchen und Torten,bevor sie nach ein paar Jahren schließlich begann, ein paar Stunden an einemInstitut für Kommunikationswissenschaft zu unterrichten.

134

Victoria EglauChile

Karla selbst fühlte sich nach ihrer Rückkehr fremd in Chile. „Ich konnte dieZwiespältigkeit der Gesellschaft einfach nicht ertragen. Die Leute haben niedas gesagt, was sie meinten. Also, ich hatte ständig den Eindruck, dass dieLeute alle lügen. Das hing mit verschiedenen Sachen zusammen. Politischkonntest Du Dich überhaupt nicht ausdrücken. Du musstest ständig auf derHut sein. Du wusstest nicht, mit wem Du reden und wem Du was sagen konn-test. Das war zu jener Zeit noch sehr gefährlich.“ Auch die moralische Zwie-spältigkeit habe sie gestört, erinnert sich Karla. Das etwa Freundinnen nichtzugeben wollten, dass sie schon seit Jahren mit ihrem Freund schliefen.„Damit konnte ich nicht sehr gut leben“.

Exil und Rückkehr beschreibt der chilenische Schriftsteller und DramaturgCarlos Cerda in einer Romantrilogie. Das erste Buch „Morir en Berlin“ („InBerlin sterben“) beschreibt das Leben der Exilanten in der DDR. Im zweitenRoman „Una casa vacía“ („Ein leeres Haus“) geht es unter anderem um dieRückkehr in die Heimat. Der Exilant Andrés kommt einige Jahre vor demEnde der Diktatur nach Chile zurück und findet ein verändertes Land, ver-änderte Menschen vor. „Ich habe den Eindruck, die Rückkehr kann schreck-licher sein als das eigentliche Exil“, meint Cerda, der selber elf Jahre in Ost-Berlin lebte. „Wenn Du das Land, in das Du zurückkehrst, kaumwiedererkennst, gibt es keinen anderen Ort mehr, an den Du zurückkehrenkannst. Es war das einzige, was Deins war, und jetzt ist es nicht mehr Deins“.

Die meisten Rückkehrer kämen mit großen Erwartungen, sagt LoretoSchnaake, Vorsitzende der Vereinigung für Chilenisch-Deutsche Freund-schaft. „Sie denken: Ich komme nach hause, in mein Land, und alles wirdleichter sein“. Meistens gestalte sich die Rückkehr aber sehr schwierig, undvielen falle es schwer, das zu akzeptieren. Loreto Schnaake, die Chile mit drei-zehn verlassen hatte, kehrte Mitte der neunziger Jahre aus der Bundesrepublikin ihr Land zurück: „Ich habe in vier Ländern im Exil gelebt. Ich habe dieSprachen gelernt, studiert, gearbeitet. Ich habe mich immer integriert. Und alsich zurück nach Chile kam, war es schwieriger. Es war viel schwieriger. Ichhatte hier gar kein soziales Netz, ich kannte praktisch niemanden. Ich fühltemich eigentlich sehr fähig, aber nach einigen Monaten war mein Selbstwert-gefühl im Keller.“ Noch gut erinnert sich Loreto an die mühsame Arbeitsu-che: „Ich habe gesucht, so wie man in Deutschland Arbeit sucht. Aber dasbringt einem hier nichts. Hier funktioniert das anders. Aber ich hatte auchkeine Freunde, die mir gesagt haben, wie es funktioniert. Also wurde ichdeprimiert, ich fühlte mich frustriert, ich hatte das Gefühl, dass ich zu nichtszu gebrauchen bin“. Hinzu kamen die Probleme als Frau: „Ich wußte ja,dass Chile ein machistisches Land ist. Aber es ist noch etwas anderes, Tag fürTag in einem solchen Land zu leben. Zum Beispiel hat keiner verstanden, dassich mit Anfang dreißig nicht verheiratet war und keine Kinder hatte. Es gab

Victoria Eglau Chile

immer Witze, sozialen Druck: Paß auf, Du wirst den Zug verpassen und so.Eine Stigmatisierung von Frauen, die keine Kinder haben, die nicht heiratenoder die geschieden sind. Und ich kam doch froh und frei aus Europa“.

Heute sei sie glücklich in Chile, sagt Loreto Schnaake. Längst hat sie einenguten Job gefunden, wurde mittlerweile sogar zur Stadträtin von Santiago-Innenstadt gewählt. Doch sie weiß, dass es längst nicht allen „retornados“ soergangen ist wie ihr. Nach dem Ende der Diktatur sei die Freude über die Rück-kehr der Exilanten zwar groß gewesen. Doch bei vielen Chilenen sei die Eupho-rie schnell Gefühlen wie Neid oder Mißtrauen gewichen. Häufig wurden dieRückkehrer als „Kommunisten“ über einen Kamm geschoren und als potentielleAufrührer betrachtet – was die Jobsuche erschwerte. Dennoch glaubt LoretoSchnaake, dass sich die Mehrheit wieder integriert habe. „Sie haben es geschafft,hier zu leben, und zu überleben. Manche waren erstmal einige Jahre lang arbeits-los, manche mußten ganz von vorne anfangen, andere lange bei Verwandtenwohnen, einige machten schwere psychische Krisen durch. Aber mit großenSchwierigkeiten haben es die meisten geschafft.“

Karla Stein, die heute bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Santiago arbeitet,schloss sich nach ihrer Rückkehr in den achtziger Jahren der Protestbewegunggegen das Pinochet-Regime an. Sie erinnert sich daran, wie verängstigt und ein-geschüchtert sie und ihre Freunde damals waren. „In diesen Jahren sind nochviele Leute umgebracht worden. Man hatte ständig Angst. Man hat trotzdemSachen gemacht, aber immer mit Angst“. Auch Karla fühlt sich heute wohl imchilenischen Staat. Zwar hat sie viel auszusetzen am politischen System und ander Politik der „Concertación“ in den letzten zehn Jahren. Doch habe sich Chileseit der Diktatur grundlegend verändert: „Ich habe zum Beispiel noch die Angstvor der Polizei im Körper. Aber ich weiß, ich kann über die Straße gehen undsagen, was ich will, und nichts wird passieren. Es kann sein, dass mich irgend-jemand zusammenschlägt. Aber es kann nicht sein, dass man mich verhaftet, oderdass ich verschwinde, oder dass man mich umbringt und das niemand etwasdagegen machen kann. Das ist eine ziemlich große Veränderung“.

Auch der Schriftsteller Carlos Cerda zieht eine positive Bilanz: „Die autori-tären Enklaven, sowohl im Heer als auch in der Justiz als auch in anderen staat-lichen Institutionen, haben zwar eine vollständigere Demokratisierung verhin-dert. Aber obwohl diese Demokratie nicht perfekt ist, ist sie unendlich vielbesser als die Diktatur“. Eines habe sich allerdings nicht verändert, meint Cerda.Die Chilenen seien immer noch so gespalten wie während der Diktatur: „Ohnegemeinsames historisches Projekt“.

Victoria EglauChile

Ein Ort mit einer doppelten Geschichte: Chacabuco

Chacabuco? Verständnislose Blicke am Ticketschalter von „Turbus“ in Anto-fagasta. Ist das nicht eine der vielen stillgelegten Salpeter-Minen in der Atacama-Wüste? Und was will die junge Frau mit dem Rucksack wohl dort? Die jungeFrau mit dem Rucksack interessiert vor allem die Frage: Welchen Bus muß sienehmen, um den Ort, von dem sie schon so viel gehört hat, zu erreichen? Ein Ein-heimischer mischt sich ein: Mit dem Bus nach Arica komme man auf der Pan-americana in unmittelbarer Nähe Chacabucos vorbei.

Am nächsten Morgen fahre ich gespannt meinem Ziel entgegen. Nach ein-einhalbstündiger Reise durch die Wüste hält der Bus, der Fahrer gibt mir ein Zei-chen zum Aussteigen. Mit meinem Rucksack bleibe ich in der beige-braunenÖdnis zurück. Endlose Weite, ringsum kein Baum, kein Strauch, kein Mensch.Mit dem Bus verschwindet auch das Motorengeräusch, nach wenigen Minutenumfängt mich eine Stille, wie ich sie noch nie erlebt habe. Eine vollkommene,irgendwie tote Stille. Instinktiv gehe ich ein paar Schritte, lasse meine Sohlen aufdem Schotter knirschen. Rechts von der Straße sehe ich jetzt die Ruinenstadt, diesich mit ihren grau-braunen Tönen kaum von der Landschaft abhebt: Chacabuco.An einer Mauer entlang laufe ich etwa zehn Minuten bis zu einem mit einerEisenkette lose verschlossenen Tor. Daneben ein Schild, auf dem die Geschichtedes Ortes stichwortartig zusammengefasst ist. Die Geschichte der Salpeter-stadt, nicht aber die Geschichte des Lagers für politische Gefangene der Pinochet-Diktatur.

Ich löse die Haken der Eisenkette und betrete die Geisterstadt. Links vom Ein-gang befindet sich ein kleines Museum, in dem stumpfe Glasflaschen und ros-tige Dosen, Patronenhülsen und alte Theater- und Kinoprogramme an die Sal-peterstadt Chacabuco erinnern. Rufend laufe ich durch die offenen Räume,finde mich schon damit ab, dass der Wärter wohl in die Weihnachtsferien gefah-ren ist – da tritt mir Roberto Zaldivar entgegen, ein alter Mann mit Shorts undBaseball-Mütze. In seinem kleinen Wohnzimmer neben der grossen Küche,deren Mittelpunkt ein uralter, rostiger Herd ist, lernen wir uns kennen. Ich frageRoberto, wie er die Einsamkeit aushalte. „Ich bin nicht einsam, ich habe meineErinnerungen“, sagt er. „Es gibt so viele Dinge, über die ich am Ende meinesLebens nachdenken muß, so viele Fragen, die ich mir noch beantworten will“.Außerdem gelte es doch, die Erinnerung an die Vergangenheit wachzuhalten, unddeswegen habe er die Aufgabe übernommen, Chacabuco zu bewachen undBesuchern die Ruinenstadt zu zeigen.

Roberto Zaldivar stammt aus der Wüsten-Hafenstadt Antofagasta. Ein Arbei-ter, der immer politisch aktiv war, der in den sechziger Jahren Volkstheater in denArmenvierteln organisierte und damit die Kulturpolitiker aus der Hauptstadt San-tiago beeindruckte. Ein Autodidakt, ein hochgebildeter Mann, und mit seinen

Victoria Eglau Chile

siebzig Jahren immer noch ein geachteter Lokalpolitiker. Zur Zeit der RegierungSalvador Allendes gehörte Roberto der Linkspartei MAPU an, und nach demPutsch wurde er als politischer Häftling in Chacabuco interniert.

Chacabuco ist ein von allem Leben abgeschnittener Ort, auf den die Sonnevom Vormittag bis zum späten Nachmittag unbarmherzig herunterknallt. Dieehemaligen Anlagen zur Gewinnung und Verarbeitung des „weißen Goldes“ Sal-peter wurden zum Teil abgebaut, zum Teil sind sie in sich zusammengefallen.Eisengerüste ragen wüst und sinnlos in den Himmel. Chacabuco ist ein Ort miteiner doppelten Geschichte – der Salpeter-Arbeiter und der politischen Häftlinge.Die niedrigen Häuser, in denen in der ersten Jahrhunderthälfte die Arbeiter undin den siebziger Jahren die Gefangenen hausten, sind nur noch Skelette, zum TeilTrümmerberge. An manchen Wänden sind Strichlisten zu sehen, Zeichen desWartens auf die Freiheit. Auf der „Plaza“ der Geisterstadt zeugen zwei Bäumemit Schnitzereien vom Leiden und von den Träumen der Eingesperrten. Einender Stämme hat ein Gefangener mit sparsamen Schnitten so verändert, dass darinder sterbende Jesus zu erkennen ist. In den anderen Baum schnitzte er das Pro-fil einer Frau und darüber einen Engel.

Bald nach ihrer Ankunft im Herbst 1973, hatten die rund 1.500 politischenGefangenen angefangen, sich zu organisieren. Ein Ältestenrat wurde eingesetzt,und eine Reihe von Kommissionen, darunter eine Kultur-Kommission. Baldwurden Sprach- und Yogakurse angeboten, ein Astronom beobachtete die Sterne,es wurde Theater gespielt, es gab eine Wandzeitung und eine Literaturwerkstatt.„Es ging darum, den Zustand als politische Häftlinge so gut wie möglich zu über-leben“, erinnert sich der Schriftsteller Jorge Montealegre. Er kam damals als19jähriger in das Lager und fing dort mit dem Schreiben an. Beim „Festival desLiedes und der Poesie“, das die Lagerinsassen organisierten, wurde ein Gedichtvon Jorge ausgezeichnet – die vergilbte Urkunde zeigt er noch heute mit Stolz. Daswichtigste literarische Thema der Chacabuco-Häftlinge sei die sehnsüchtig ver-mißte Familie oder die Geliebte gewesen, erzählt Jorge Montealegre. Er selbst hattekeine Verwandten – seine Gedichte drehen sich ausschließlich um das Leben inChacabuco.

Die „companeros“ forderten Jorge auf, nach der Befreiung aus der Haft „zuerzählen, was passiert ist“. Deswegen hat er es sich zur Aufgabe gemacht, dieGeschichte dieses Ortes zu dokumentieren. „Es ist die Geschichte der Foltererzählt worden, der Menschenrechtsverletzungen, der Morde. Ich möchtediese Geschichte nicht ersetzen, aber ihr etwas hinzufügen. Und zwar eineGeschichte, die der Gefangenschaft ein menschliches Gesicht gibt. Die etwasmit Kreativität und Humor zu tun hat“. Wenn er an Chacabuco denke, sagtJorge Montealegre, empfinde er eine „widersprüchliche Nostalgie“. Auchwenn es ein außergewöhnliches kulturelles Leben gab, das von den Soldatenund Bewachern weitgehend toleriert wurde – Chacabuco war und blieb doch

Victoria EglauChile

ein Gefängnis. Es herrschte militärischer Drill, „als wären wir Rekruten“,blickt Jorge zurück. Manchmal mußten die Gefangenen stundenlang in derglühenden Sonne stehen. Doch Folter wie etwa im berüchtigten EstadioNacional in Santiago, in dem Jorge zuvor interniert war, gab es in Chacabuconicht. „Die große Folter war die Ungewißheit“.

Roberto Zaldivar zeigt mir, was in Chacabuco heute noch an Pinochet‘sGefangene erinnert. In einem Haus befinden sich einfache Malereien an denWänden – es wurde als katholische Kirche genutzt. In dem Raum, in dem derevangelische Gottesdienst abgehalten wurde, ziert ein Relief die Wände. DerKünstler kehrte vor einigen Jahren zurück, um sein Werk zu restaurieren.Schließlich führt mich Roberto zu der Ruine des Hauses, in dem von 1973 bis1974 der bekannte Musiker Angel Parra wohnte – zusammen mit siebenanderen Häftlingen. Parra komponierte in Chacabuco ein folkloristischesWeihnachtsoratorium nach Lukas. Gewerkschafter aus der Wüstenstadt MaríaElena besorgten ihm eine Gitarre, dann studierte Parra das Stück ein: Mit Stu-denten und Arbeitern, Ärzten und Bauern. „Wir haben es zum ersten Mal amWeihnachtsabend 1973 gesungen, dort in Chacabuco“, erinnert sich Parra. „Eswar sehr bewegend. ... Natürlich hatte keiner erwartet, dass in diesem Leiden,dieser Angst, diesem Nicht-Wissen, was mit uns, mit unserem Leben gesche-hen würde, ein Werk entstehen würde. Ein geistliches Werk, als Antwort aufdie Gewalt, als Antwort auf den Schmerz“.

Am 23. Dezember 1999 wird das Lukas-Oratorium erstmals nach 26 Jah-ren wieder in Chile aufgeführt. Angel Parra ist dafür aus Paris gekommen, woer heute lebt. Die San Franciso-Kirche in Santiago ist bis auf den letzten Platzgefüllt, viele Besucher hören stehend zu. Kein Satz im Programmheft weistsie darauf hin, wo und unter welchen Umständen das Oratorium komponiertwurde. Doch der Geistliche, der ein paar einleitende Worte spricht, konfron-tiert das Publikum mit der Geschichte des Werkes. Die Musik, die dann zuhören ist, berührt einen im tiefsten Inneren, sie ist gleichzeitig heiter undschmerzvoll, melancholisch und hoffnungsvoll. Als die letzten Takte ver-klungen sind, klatschen die Menschen bewegt und langanhaltend Beifall.Die Stimmung ist feierlich. Vielleicht hat Angel Parra ja etwas von demerreicht, was er wollte: Einen Beitrag leisten zur Versöhnung der Chilenen.

Was Roberto Zaldivar in Chacabuco leistet, ist ein Beitrag gegen das Ver-gessen. Wie lange er das noch kann, weiß keiner. Roberto ist krank. DieZukunft der ehemaligen Salpeterstadt sieht er pessimistisch. Es gebe politi-sche Kräfte, die den Ort mit der doppelten Historie für die Öffentlichkeitschließen wollen. Und das liegt möglicherweise nicht nur an den geringenBesucherzahlen, sondern auch an der Botschaft, die Chacabuco als ein Schau-platz der Diktatur aussendet. Die Regionalregierung hat zwar einen kleinenTeil zur Restaurierung des chilenischen Nationalmonuments beigetragen.

Victoria Eglau Chile

Doch sieht sie die Geisterstadt auch als geeigneten Ort für Popkonzerte undandere Massenevents. Und die hinterlassen Spuren – Graffitis an den Wän-den zum Beispiel.

In frischem Glanz erstrahlt seit einigen Jahren das frühere Theater der Salpe-terstadt. Die Restaurierung hat das Goethe-Institut in Santiago übernommen. SeitLeiter Dieter Strauß Chacabuco vor zehn Jahren zufällig entdeckte, liegt ihm dieRuine am Herzen. „Das Thema Salpeterstadt – Salpeterstadt, die auch Mahnmalsein kann, weil sie Konzentrationslager war – hat natürlich unheimlich viel auchmit uns zu tun. Also erstmal der ganze Aspekt, wie ich mit meiner Vergangen-heit umgehe. Da kann man gegenseitig eine ganze Menge voneinander lernen.Und zum anderen war es ja so, dass die Deutschen – nicht so stark wie die Eng-länder, aber auch sehr stark – am Salpeterbergbau beteiligt waren. Und drittens,wenn chilenische Partner sagen: Wir sind interessiert daran, mehr für den Denk-malschutz zu tun, überhaupt daran, das Denkmalschutzbewusstsein in unseremLand zu entwickeln, dann ist das natürlich eine Aufgabe für uns“.

„Die Ausbeutung von Menschen durch Menschen“ – Salpeterstadt MaríaElena

Aus den Trümmern Chacabucos in die letzte bewohnte Salpeterstadt Chiles,María Elena. Etwa zwei Stunden brauche ich: Per Anhalter und zu Fuß. Doch mirkommt es so vor, als würde ich ans Ende der Welt fahren. Die letzten Kilome-ter lege ich im Transporter eines Obstverkäufers zurück, der in Antofagasta Was-sermelonen gekauft hat. Drei Stunden Hinfahrt, drei Stunden Rückfahrt durchdie Wüste. Wassermelonen sind in der Wüstenstadt María Elena Luxus. Sie erin-nern mich an Juan Samuel, einen Bekannten aus Santiago. Juan wuchs in MaríaElena auf, zog – achtjährig – mit seinen Eltern in die Hauptstadt. Nach Jahren despolitischen Exils in Deutschland kehrte Juan ein einziges Mal an seinen Geburts-ort zurück – mit einer Wassermelone, die er auf dem Hauptplatz von María Elenaan die Kinder verteilte.

Auf diesem Platz, der „Plaza de Armas“, lässt mich der Obstverkäufer aus-steigen. Der Mittelpunkt eines kleinen Städtchens mit schnurgeraden, staubigenStraßen. Vor manchen der niedrigen, heruntergekommenen Häuschen mit denvergitterten Fenstern sitzen Menschen – sie unterhalten sich oder starren insLeere. Am Platz befinden sich eine Geschäftspassage und die Kirche, ein The-ater und das Gewerkschaftshaus. Dort wohnt die 79-jährige Haydee Cayos. Alsjunges Mädchen war sie 1945 in die Salpeterwüste gekommen. Damals warMaría Elena noch eine Boomtown des „weißen Goldes“. Haydee wollte arbei-ten, und Arbeit fand sie sofort, in einer Konditorei. Noch heute schwärmt dieadrette und liebenswürdige, alte Dame von dieser Epoche, als die „gringos“, die

Victoria EglauChile

Nordamerikaner, in María Elena die Herren des Salpeterabbaus waren. Schöne,saubere Straßen und Häuser habe es in diesen Jahren gegeben, sagt sie. Und inden Geschäften habe man gut und billig einkaufen können. „Man lebte gut. Mansah keine Armut, wie man sie heute sieht“.