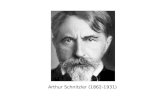

Arthur Schnitzler-Leutnant Gustl

-

Upload

adriana-rosca -

Category

Documents

-

view

16 -

download

0

description

Transcript of Arthur Schnitzler-Leutnant Gustl

Leutnant Gustl

Leutnant Gustl (im Original: Lieutenant Gustl) ist eine Novelle von Arthur Schnitzler. Sie wurde 1900 in der Weihnachtsbeilage der Wiener Neuen Freien Presse erstmals veröffentlicht und erschien 1901 mit Illustrationen von Moritz Coschell im S. Fischer Verlag (Berlin).

Der Text ist fast gänzlich als innerer Monolog gestaltet, was als Neuheit in der deutschsprachigen Literaturgeschichte gewürdigt wird; er stellt die Ängste, Obsessionen und Neurosen eines jungen Leutnants der k.u.k. Armee aus der Innenperspektive des Protagonisten dar.

Inhalt

Im Anschluss an ein abendliches Konzert, das er gelangweilt verfolgt hat, gerät Gustl an der Garderobe des Konzerthauses in einen Streit mit Habetswallner, einem ihm bekannten Bäckermeister. Gustl will seinen Säbel ziehen, wird aber durch seinen körperlich überlegenen Kontrahenten daran gehindert und als „dummer Bub“ beschimpft. Die Schmach, von einem gesellschaftlich tiefer stehenden Bäckermeister beleidigt worden zu sein, vermag Gustl nicht zu verwinden. Dem militärischen Ehrenkodex verhaftet, beschließt er, am nächsten Morgen um sieben Uhr Selbstmord zu begehen, unabhängig davon, ob der Bäckermeister den Vorfall publik machen wird oder nicht.

Auf seinem Weg nach Hause durchquert Gustl den Wiener Prater. Der Duft der ersten Frühlingsblumen lässt ihn in seinem Selbstmordentschluss wanken. Das Bewusstsein, von all diesen schönen Dingen Abschied nehmen zu müssen, entfacht in ihm eine neue Lebenslust. Die Erinnerung an seine Familie, insbesondere seine Mutter und seine Schwester, sowie an diverse, aktuelle und verflossene Geliebte versetzt ihn in eine tiefe Betrübnis, die er mit der Feststellung, als österreichischer Offizier zum Suizid verpflichtet zu sein, vergeblich zu betäuben versucht.

Er schläft auf einer Parkbank ein und erwacht erst am frühen Morgen. Bevor er nach Hause zurückkehrt, wo er seinen Revolver gegen sich zu richten beabsichtigt, besucht er sein Stammkaffeehaus. Der dort arbeitende Kellner Rudolf berichtet ihm, sein Beleidiger, der Bäcker Habetswallner, sei in der Nacht unerwartet an einem Schlaganfall gestorben. Über alle Maßen erleichtert, nimmt Gustl freudig von seinen Suizidplänen Abstand und ergeht sich in Betrachtungen anstehender Unternehmungen. So wird er sich schon am Nachmittag desselben Tages mit einem Kontrahenten duellieren (Dich hau' ich zu Krenfleisch!).

Deutung

Leutnant Gustl ist ein Paradebeispiel für die Erzähltechnik des ununterbrochenen inneren Monologs. Schauplatz der Handlung ist ausschließlich Gustls Denken. Daher wird der Akzent

auch nicht von einem Erzähler auf bestimmte Aspekte der Handlung gelegt, sondern der Leser muss Gustls Gedanken selbst werten.

Gustl bezieht sein Selbstwertgefühl allein aus der Tatsache, dass er eine Uniform trägt. Er bedauert es, keinen Krieg erlebt zu haben und verachtet Nichtmilitärs, wie man an seiner groben Behandlung des Bäckers sieht. Als diese Autorität erschüttert wird, scheint Gustl konsequent zu seinen Ehrbegriffen zu stehen. Doch sobald er vom Tod Habetswallners erfährt, vergisst er seinen Vorsatz sofort. So wird der Ehrbegriff des K.u.k.-Militärs als hohl und selbstgerecht entlarvt. Dass manche bürgerliche Zivilisten schon längst gefahrlos den Respekt vor einem jungen vorlauten Leutnant verlieren können, zeigt außerdem die bröckelnde Fassade des militärischen Selbstbilds.

Viele Gedanken Gustls drehen sich um Frauen, mit denen er Affären hatte. Er ist überzeugt, ungemein attraktiv auf diese Frauen gewirkt zu haben, hat längerfristige Bindungen aber immer abgelehnt, da diese Mädchen („Menscherl“) nicht gesellschaftsfähig gewesen seien.

Gleichzeitig vertritt der Leutnant einen rüden Antisemitismus, der sich gegen die Juden im Zivilleben und Militär gleichermaßen richtet. Einen Bezugspunkt hierzu bildet die Dreyfus-Affäre, die sich zur selben Zeit in Frankreich abspielte.

Um die Jahrhundertwende pflegte das Militär in Österreich-Ungarn einen Ehrenkodex, der zeittypische Besonderheiten aufwies: So bestand noch bis 1911 die „Pflicht“ für jeden Offizier, einer Duellforderung unbedingt nachzukommen.[1] Schnitzler traf mit seiner Novelle die Schwachstelle dieses Ehrenkodexes, denn „satisfaktionsfähig“, also mit der Waffe zur Rechenschaft zu ziehen, waren nur Adelige, Militärs und Akademiker. Gustl, der sich von einem einfachen Bäckermeister bedroht fühlt, kann seine Ehre also nicht mittels eines Duells verteidigen oder zurückerlangen, weshalb er glaubt, seine verlorene Würde nur durch einen Suizid wiederherstellen zu können.

Rezeption

Als offene Anklage des Militarismus und des Gesellschaftsbildes vom kaiserlichen Offizier erfuhr die Erzählung schon kurz nach ihrer Veröffentlichung harsche Kritik, vor allem von Seiten des Militärs[2]. Sie wurde verstanden als Angriff auf die unantastbare Ehre der kaiserlichen und königlichen Armee und somit auf eines der Fundamente der Doppelmonarchie. Sie goss auch Öl ins Feuer der antisemitischen Hetze. Der jüdische Autor und die „Judenpresse“, angeführt von Moriz Benedikt, dem Chef der Neuen Freien Presse, wurden als Staatsfeinde ausgemacht und gebrandmarkt. Schnitzler, selbst Oberarzt und Leutnant der Reserve im Offiziersrang, galt als Nestbeschmutzer und wurde infolgedessen von einem Ehrengericht des Offiziersstandes enthoben und galt fortan nur noch als gewöhnlicher Militär. Die Neue Freie Presse übte sich in Schadensbegrenzung und lobte in einem Leitartikel die „hervorragenden Eigenschaften des Österreichischen Offizierskorps“.[3]

Literaturgeschichtliche Bedeutung

Die literaturgeschichtliche Besonderheit und Leistung der Erzählung begründet Hartmut Scheible in seiner Schnitzler-Monographie mit der durch die erzähltechnische Ausweitung des inneren Monologs ermöglichten kritischen Darstellung der Einheit von Seelen- und Gesellschaftsleben: Schnitzler, der diese Technik in die deutschsprachige Literatur eingeführt

habe, steigere sie im Leutnant Gustl zu einem Gipfel ihrer Leistungsfähigkeit: „Drei Dutzend Seiten genügen, um ein erstaunlich vollständiges Bild der österreichischen Republik zu entwerfen