Fluch des Diplomaten; Curse of the diplomat;

Transcript of Fluch des Diplomaten; Curse of the diplomat;

Die Begutachtung von Personen auf Verletzungen gehört zu den Kernauf-gaben der Rechtsmedizin. Optimaler-weise kann der Rechtsmediziner den Befund zeitnah zum in Rede stehen-den Ereignis direkt am Probanden erheben. Gelegentlich soll eine Be-fundinterpretation aber im Nachhin-ein nur anhand von Lichtbildern er-folgen. Die Befundinterpretation und sichere Differenzierung sind in die-sen Fällen erheblich erschwert und zumeist nur eingeschränkt möglich. Im nachfolgend beschriebenen Fall sollte eine Befundbegutachtung an einem Gemälde des 16. Jh.s erfolgen.

Bild

Bildbeschreibung

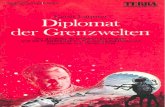

Im Jahr 2011 erhielt das Wallraf-Richartz-Museum in Köln anlässlich seines 150-jäh-rigen Bestehens von der Bundesrepublik Deutschland ein Gemälde als Dauerleih-gabe zugesprochen (. Abb. 1). Obgleich das Bild von unzweifelhaft hoher Qualität ist, waren weder die Identität des Portrai-tierten noch die Entstehungszeit des Ge-mäldes gesichert.

Das hochrechteckige, auf Leinwand gemalte Bild zeigt als Kniestück die Drei-viertelansicht eines älteren, bärtigen Mannes. Der Portraitierte sitzt auf einem Stuhl, der aber nahezu völlig von seinem Körper bzw. durch das lange Gewand ver-deckt wird. Die Haltung des Mannes, sein Gewand aus goldenem Seidenbrokat und auch der Hintergrund mit der Engelsburg als Chiffre für Rom weisen auf ein Staats-portrait hin. Der Bildaufbau mit einer in die Höhe führenden Perspektive lässt den Kopf des Mannes gefühlt von unten wahr-

nehmen. Dies könnte dafür sprechen, dass das Bild dafür gedacht war, relativ hoch gehängt zu werden. Einzelheiten zum Bild finden sich bei Krischel [5].

Maler

Das im Stil der venezianischen Renais-sance gemalte Bild selbst trägt keine Si-gnatur. Auf dem unteren Rahmenschen-kel befindet sich aber eine Kartusche mit einer modernen Inschrift, die auf Jacopo

Rechtsmedizin 2014 · 24:42–45DOI 10.1007/s00194-013-0923-4Online publiziert: 1. November 2013© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

R. Krischel1 · M.A. Rothschild2

1 Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud, Köln2 Institut für Rechtsmedizin, Universitätsklinikum Köln

Fluch des DiplomatenVerletzungsbegutachtung an einem Gemälde

Abb. 1 8 Zu begutachtendes Gemälde, venezianische Renaissance, 107,5×94,2 cm, Köln, Wallraf-Ri-chartz-Museum & Fondation Corboud, Inventarnummer Dep. 947, Leihgabe der Bundesrepublik Deutschland. (Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln, mit freundl. Genehmigung)

42 | Rechtsmedizin 1 · 2014

Der besondere Fall im Bild

Tintoretto (1518/1519–1594) hinweist. Tat-sächlich war Tintoretto schon in jungen Jahren ein Meister der psychologisch ein-fühlsamen, malerisch oft reduzierten Por-traits alter Männer. Ein Vergleich mit ge-sichert von Tintoretto stammenden Por-traits fügt das hier besprochene Gemälde mühelos in diese Reihe ein.

Schließlich ergab die Analyse von Pig-mentproben (gewonnen nach Firnisab-nahme; Analysen durch C. Tilenschi, Do-erner Institut, München) aus dem Bereich des Gewands eine ähnliche Ausmischung von gelben und orangefarbenen Arsensul-fiden mit gemahlenem Sodaascheglas wie in anderen Bildern Tintorettos [6]. Inso-fern kann das Gemälde Tintoretto zwang-los zugesprochen werden.

Entstehungszeit

Große Teile des Werks von Tintoretto sind mit Datierungsproblemen behaftet. Durch Vergleiche des Gemäldes mit an-deren, ähnlichen Werken Tintorettos er-geben sich aber eindeutige inszenatori-sche Übereinstimmungen mit Tintoret-tos Portrait des Dogen Alvise Moceni-go (1570 oder kurz danach; Leinwand; 116×97 cm; Gallerie dell’Accademia, Ve-nedig) und seinem Portrait des Gabriele Emo (1572; Leinwand; 117×91 cm; Seattle Art Museum, Seattle).

Eine Pieta von Tintoretto aus der 2. Hälfte der 1570er Jahre zeigt die rechte Hand Christi nahezu deckungsgleich mit der rechten Hand des hier beschriebenen Mannes. Es scheint, als ob innerhalb kur-zer Zeit dieselbe zeichnerische Handstu-die mehrfach verwendet wurde. Hiernach

ist davon auszugehen, dass das Portrait in den 1570er Jahren angefertigt wurde.

Identität des Dargestellten

Das Lebensalter des abgebildeten Mannes lässt sich anhand des Gesamteindrucks sowie insbesondere der Stirnfalten, des Ansatzes zu Tränensäcken, den erschlaf-fenden Wangen, des zurückweichenden Ansatzes der grau melierten Haare auf ca. 50 bis 60 Jahre abschätzen. Unterstellt man die Fertigung des Gemäldes in den 1570er Jahren, müsste der Mann in den 1520er Jahren geboren worden sein.

Das Seidenbrokatgewand als pelzge-fütterte Wintertoga mit langen Ärmel-öffnungen zeigt an, dass er zu den vene-zianischen Honoratioren zählte [9]. Der mit Goldfäden durchwirkte Brokat weist seinen Träger zudem als zum Ritterstand („cavaliere“) gehörend aus. Die Darstel-lung Roms im Hintergrund legt des Wei-teren nahe, dass der Dargestellte dort als Amtsträger in offizieller Mission Vene-digs tätig gewesen sein muss. Paolo Tiepo-lo (1523–1585), einer der wichtigsten Dip-lomaten und Staatsmänner Venedigs sei-ner Zeit, entspricht diesem Profil perfekt.

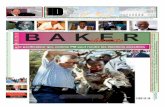

Stirnbefund

Etwa im Bereich der linken „Geheimrats-ecke“ des Portraitierten zeigt sich am fron-toparietalen Übergang eine ca. 4–5 cm durchmessende rötliche Hautverfärbung (. Abb. 2). An 2 Seiten scheint die Ver-färbung in die behaarte Kopfhaut über-zugehen, die rostrale Begrenzung wird durch eine nach oben gebogenen Locke

grauen Kopfhaars überwiegend verdeckt. Lediglich nach oben hin ist auf einer klei-nen Fläche der Übergang zur unauffälli-gen Stirnhaut einsehbar. Hier hat es den Anschein, als ob die Verfärbung nicht scharf aufhört, sondern einen schma-len, blassen Übergang zur unversehrten Haut aufweist, allerdings ist die gesam-te Machart des Bildes in den Übergängen eher weich (und teils sogar bewusst skiz-zenhaft) ausgeführt. Offensichtliche Blut- oder Fremdanhaftungen finden sich we-der in der Kopfhaut noch in den angren-zenden Kopfhaaren.

Die Hautverfärbung ist von einem kräftigen, nahezu leuchtenden Rot und stellt sich recht homogen dar.

Weitere gleichartige oder andere auf-fällige Befunde zeigen sich an Kopf oder den Händen nicht. Auch die dargestellte Körperhaltung ist im Hinblick auf Verlet-zungen oder Erkrankungen unauffällig. Insgesamt blickt der Portraitierte wach sowie präsent, und zusammen mit seiner Köperhaltung wirkt er vital und unbeein-trächtigt.

Diskussion

Paolo Tiepolo zum Zeitpunkt der Bildentstehung

Paolo Tiepolo war im Venedig seiner Zeit eine der bedeutendsten Persönlichkeiten, die in sämtlichen Bereichen des politi-schen Lebens involviert war. Die Familie ist seit dem frühen 8. Jh. in Venedig nach-weisbar. Tiepolos Vater, Stefano Tiepolo, war ein Repräsentant der venezianischen Adelskultur der Hochrenaissance und zweiter Mann nach dem Dogen gewe-sen. Seine von ausgeprägtem Ehrgeiz zeu-gende Ämterkarriere stellt gleichsam eine Blaupause für das ruhelose Wirken seines Sohnes Paolo dar, der ihn als Redner und Staatsmann sogar noch übertreffen soll-te. Als Prokurator hatte auch er schließ-lich 1576 das zweithöchste Amt Venedigs inne und kandidierte 1577 für das Amt des Dogen. Gewählt wurde aber mit knapper Mehrheit und wohl unsachlichen Gegen-argumenten ein anderer. Nach dessen Tod nur 9 Monate später kandidierte Tiepolo 1578 erneut und unterlag wieder knapp nach 45 (!) Wahlgängen.

Abb. 2 9 Ausschnitt von Abb. 1. Linker Frontoparietalbereich mit der Rötung und den angrenzenden Haaren

43Rechtsmedizin 1 · 2014 |

Bezeichnenderweise lässt sich aus der Art der Darstellung des Paolo Tiepolo auf dem Gemälde vorsichtig vermuten, dass das Amtsportrait, das ihn als Prokurator zeigt, kurz nach der gescheiterten Dogen-wahl 1578 gemalt wurde, mit hoher Wahr-scheinlichkeit für seine repräsentativen Amtsräume am Markusplatz.

Warum ließ sich Paolo Tiepolo mit dem auffälligen Befund an der Stirn der-art großformatig von Tintoretto für ein Staatsportrait malen, und um was für einen Befund handelt es sich?

Verletzungstheorie

Es liegt auf der Hand, zunächst an eine Verletzung zu denken, die als Zeichen des Muts und auch der Unbesiegbarkeit verstanden werden soll. Anfänglich wur-de diese Überlegung durch den Hinweis auf ein Attentat auf Paolo Tiepolo 1578 in einer 2009 erschienenen Biografie über die Familie Tintorettos genährt [7]. Auf Nachfragen (R. Krischel) an die Biogra-fin und Contessa Maria Francesca Tie-polo (Nachfahrin des Porträtierten und ehemalige Direktorin des Venezianischen Staatsarchivs) teilten diese mit, dass es sich in dem Buch um einen Transkriptionsfeh-ler handele, wonach nicht Paolo Tiepolo, sondern ein Polo Malipiero q. Francesco Opfer eines Anschlags gewesen war.

Eine weitere „geeignete“ Verletzungs-möglichkeit hätte sich in der Seeschlacht bei Lepanto 1571 ergeben: In der von Pao-lo Tiepolo verfassten, handschriftlich überlieferten Geschichte des Zypernkrieges (1569–1574) erwähnt er zwar, dass 5 Nobili verwundet wurden. Allerdings erwähnt er sich selbst nicht, und es ist auch an keiner Stelle dokumentiert, dass er selbst über-haupt an der Seeschlacht teilgenommen hatte.

Es bleibt seine schwierige Zeit als Ge-sandter Venedigs in Rom, als er 1573 dem Papst die Nachricht überbringen musste, dass Venedig mit den Osmanen einen Se-paratfrieden geschlossen hatte. Die Fol-ge war eine aufgeheizte, aggressive Stim-mung gegen Venedig. In einem entspre-chenden Gesandtschaftsbericht Tieopo-los ist zwar von seiner Gefährdung, nicht aber von Verletzung o. Ä. die Rede [10]. Und auch weder im Testament des Paolo

Tiepolo noch in anderen Quellen finden sich Hinweise auf ein Verletzungsereignis.

Schließlich stellt sich die Frage nach der Verletzungsart des abgebildeten Be-funds: Die Farbe wäre für eine Verletzung eher als frisch zu bezeichnen. Allenfalls eine frische oberflächliche Schürfung, eine frische thermische Einwirkungsfolge (Grad I) oder eine lokale reaktive Hyper-ämie als Folge einer direkt auftreffenden stumpfen Gewalteinwirkung [1] käme als Ursache in Betracht. Allerdings hätten al-le Alternativen die Gemeinsamkeit, dass die Verletzungen zu banal sind, um sie in einem Amtsportrait zur Abbildung zu bringen. Eine Verletzung scheidet als Er-klärung für den Befund an der Stirn so-mit eher aus.

Befund aus innerer Ursache

Aufgrund der Lokalisation und der Dar-stellung als homogene, kräftig rote Haut-verfärbung ist hier in erster Linie an ein Feuermal (Naevus flammeus) zu denken. Hierbei handelt es sich um einen ange-borenen, nichtneoplastischen Nävus, bei dem die intrakutanen Gefäße vermehrt und erweitert sind. Auch wenn derartige Hautveränderungen sporadisch auftre-ten, ist die familiäre Häufung eines Nae-vus flammeus bekannt und die genetische Prädisposition gesichert [2, 3, 4].

Für die Annahme dieser These eines in mehreren Generationen auftretenden Naevus flammeus würde auch der Um-stand sprechen, dass sich mehrfach Texte finden, in denen von einer auf der Fami-lie Tiepolo lastenden „macchia“ (im Sin-ne eines Fluchs, einer Schande) die Re-de ist. Zwar bezieht sich diese vom Volks-mund besungene Macchia auf eine angeb-lich von einem Familienmitglied 1310 ini-tiierte Verschwörung, weshalb in den Au-gen der politischen Gegner ein Tiepo-lo fortan ungeeignet für den Dogenpos-ten galt [8]. Nach der als grotesk zu be-zeichnenden Dogenwahl 1578 ist aber vor-stellbar, dass Paolo Tiepolo als zu Unrecht Unterlegener diese angebliche Macchia (ital. auch für Fleck) sozusagen in seinem schon von Geburt an vorhandenen Nae-vus flammeus materialisieren lässt und dieses dermatologische Stigma mit trotzi-gem Stolz auf dem anschließend angefer-tigten Staatsportrait zur Schau stellt.

Zusammenfassung · Abstract

Rechtsmedizin 2014 · 24:42–45DOI 10.1007/s00194-013-0923-4© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013

R. Krischel · M.A. Rothschild

Fluch des Diplomaten. Verletzungsbegutachtung an einem Gemälde

ZusammenfassungAuf einem vermutlich 1578 von Tintoretto gemalten Portrait des venezianischen Staats-manns Paolo Tiepolo zeigt sich im linken Stirnbereich eine rote Verfärbung. Rechts-medizinisch sollte geklärt werden, ob es sich um eine Verletzung oder einen krankhaften Befund handelte. Vor dem Hintergrund der kunsthistorischen Recherchen und aufgrund der Darstellung der homogen kräftig-rot ge-färbten (wenn auch schraffierend wiederge-gebenen) Veränderung im linken Stirnbereich des Mannes handelt es sich am ehesten um einen Naevus flammeus und nicht um eine Verletzung. Historische Texte weisen darauf hin, dass auch Vorfahren des Mannes von die-ser Gefäßmissbildung betroffen waren.

SchlüsselwörterNaevus flammeus · Feuermal · Kapillare Malformation · Verletzungskunde · Rechtsmedizin

Curse of the diplomat. Assessment of an injury from a painting

AbstractIn a portrait of the Venetian statesman Paolo Tiepolo, presumed to have been painted in 1578 by Tintoretto, a red discoloration is pres-ent on the left forehead. This study was car-ried out to clarify whether the finding in the painting represented an injury or a dermato-logical problem. On the basis of intensive art historical research and on account of the pre-sentation of the homogeneous intensive red coloration on the left forehead area, the most probable explanation is a port-wine stain. Historical texts indicate that predecessors of the subject of the painting also had such cap-illary malformations.

KeywordsNevus flammeus · Port-wine stain · Capillary malformation · Traumatology · Forensic medicine

44 | Rechtsmedizin 1 · 2014

Der besondere Fall im Bild

Auf anderen Bildern Paolo Tiepolos – selbst auf solchen, die nach diesem Staats-portrait gemalt wurden – fehlt die ro-te Hautveränderung. Auch auf den Por-traits übriger Vor- oder Nachfahren fin-den sich keine Hinweise für einen Naevus flammeus. Unglücklicherweise sind die beiden einzigen gemalten Portraits seines Vaters verbrannt.

Differenzialdiagnostisch könnte auf-grund der Lokalisation auch noch an ein stressbedingtes seborrhoisches Ekzem gedacht werden, das allerdings überwie-gend vorübergehender auftritt, oft stark schuppt und an den Rändern häufig dun-kel konturiert ist. Hierfür und auch für andere Differenzialdiagnosen würde al-lerdings das Motiv zur Darstellung auf einem Amtsportrait fehlen.

Fazit für die Praxis

Die Beurteilung von Befunden allein an-hand von Bildern ist schwierig und muss mit großer Zurückhaltung erfolgen. Bei Befundbegutachtungen auf Gemälden muss immer eine beabsichtigt modifi-zierte Darstellung des Befunds in Be-tracht gezogen werden. Eine seriöse und wissenschaftlich einwandfreie Ver-letzungsbegutachtung auf Gemälden ist ohne (kunst-)historische Begleitung nicht möglich. Gerade für die Beurtei-lung von Fotos und von Gemälden gilt, dass bei zunächst auf eine Verletzung verdächtigen Befunden immer auch an eine natürliche Ursache der Veränderung gedacht werden muss.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. M.A. RothschildInstitut für Rechtsmedizin, Universitätsklinikum KölnMelatengürtel 60/62, 50823 Kö[email protected]

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt: R. Krischel und M.A. Rothschild geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen oder Tieren.

Literatur

1. Adamec J, Mai V, Graw M et al (2013) Biomecha-nics and injury risk of a headbutt. Int J Legal Med 127:103–110

2. Berg JN, Quaba AA, Georgantopoulou A, Porteous ME (2000) A family with hereditary port wine stain. J Med Genet 37:12

3. Eerola I, Boon LM, Watanabe S et al (2002) Locus for susceptibility for familial capillary malformati-on („port-wine stain“) maps to 5q. Eur J Hum Ge-net 10:375–380

4. Horst CMAM van der, Eijk TGJ van, Borgie CAJM de et al (1999) Hereditary port-wine stains, do they exist? Lasers Med Sci 14:238–243

5. Krischel R (2012) Porträt eines Diplomaten – Jaco-po Tintorettos Bildnis des Paolo Tiepolo. In: Blühm A (Hrsg) Wallraf-Richartz-Jahrbuch, Bd 73. Du-mont, Köln, S 107–158

6. Lutzenberger K, Stege H, Tilenschi C (2010) A note on glass and silica in oil paintings from the 15th to the 17th century. J Cult Herit 11:365–372

7. Mazzucco MG (2009) Jacomo Tintoretto & i suoi figli. Storia di una famiglia veneziana. Rizzoli, Mai-land, S 589

8. Naratione della eletione d[e] M. Nicolo da Ponte al principato di Venetia 1578, Biblioteca Naziona-le Marciana, Venedig, Mss. lt. Cl. XI, 67 (7351), cc. 181–204

9. Newton SM (1988) The dress of the Venetians 1495–1525. In: Pasold Research Fund (Hrsg) Pasold studies in textile history, Bd 7. Ashgate, Farnham, S 12

10. Tiepolo P: Gesandtschaftsbericht. In: Albèri G (1857) Le relazioni degli ambasciatori veneti al se-nato durante il secolo decimosesto 7 (serie II – to-mo IV). Società Editrice Fiorentina, Florenz, S 235–237

45Rechtsmedizin 1 · 2014 |

L. JaegerPatientenrechtegesetzKommentar zu §§ 630a bis 630h BGBVerlag Versicherungswirtschaft 2013, 1. Auflage, 206 S., (ISBN 978-3899527490), 39.00 EUR

Prima vista mag es überraschen, dass nur

wenige Tage nach dem Inkrafttreten des

Gesetzes zur Verbesserung der Rechte von

Patientinnen und Patienten (Patientenrech-

tegesetz) vom 26.02.2013 bereits ein Kom-

mentar zu diesem Gesetzeswerk erscheint.

Der Vorsitzende Richter am OLG i.R. Lothar

Jaeger, Köln, hat als einer der Ersten einen

Kommentar zu diesen im Bürgerlichen

Gesetzbuch aufgenommenen Regelungen

vorgelegt. Beschäftigt man sich mit dem

Gesetz näher, überrascht allerdings das von

ihm an den Tag gelegte Tempo nicht. Hat

doch der Gesetzgeber, wie dies der Autor

zutreffend in seiner elf Seiten umfassenden

und zu recht sehr kritischen Einleitung

darstellt, nichts Neues geschaffen. Letztlich

wurde versucht, eine in vielen Jahren durch

die Rechtsprechung geschaffene, ausge-

wogene Materie des Arzthaftungsrechts in

wenigen Vorschriften zusammenzufassen,

ohne dass inhaltlich irgendetwas Wesent-

liches neu geregelt worden wäre.

Anhand der einzelnen Vorschriften er-

läutert der Autor fachkundig und auch

für juristische Laien äußerst verständlich

überblicksmäßig das Arzthaftungsrecht.

Besonders hervorzuheben ist sein erfolgrei-

ches Bemühen, dem neuen Gesetz auch ein

aktuelles Gesicht in Form neuerer Recht-

sprechung und Literatur zu geben.

Die Aufteilung der Kommentierung zu den

einzelnen Vorschriften ist sehr übersichtlich

und leicht nachzuvollziehen. Der sehr ver-

ständlich geschriebene Text stellt prägnant

die Grundsätze des Arzthaftungsrechts dar.

Praxisnahe Fälle mit entsprechenden Fund-

steilen runden das Bild ab. Der Kommentar

ist nicht nur wegen seines Formates glei-

chermaßen für die Taschen in Arztkitteln

als auch Juristenroben geeignet und zu

empfehlen.

H. Fenger (Münster)

Buchbesprechungen