MRT-Diagnostik der Sehnen am Sprunggelenk

-

Upload

wolfgang-fischer -

Category

Documents

-

view

261 -

download

8

Transcript of MRT-Diagnostik der Sehnen am Sprunggelenk

F

B

M

M

W

M

E

DluBB

d

uß & Sprunggelenk 8 (2010) 99—106

Available online at www.sciencedirect.com

EITRAG ZUM THEMENSCHWERPUNKT

RT-Diagnostik der Sehnen am Sprunggelenk

R imaging of ankle tendons

olfgang Fischer ∗, Peter Mundinger

RT Hessingpark-Clinic, Hessingstr. 17, 86199 Augsburg

ingegangen 3. Februar 2010; Akzeptiert 23. Februar 2010

SCHLÜSSELWÖRTERMRT;Sehnen;Sprunggelenk

KEYWORDSMR;Imaging;Tendons;Ankle

ZusammenfassungDie Bedeutung der Sehnendiagnostik des Sprunggelenkes besteht einerseits in derAbklärung akuter und chronischer Schmerzzustände. Aufgrund ihrer Bedeutung alsmechanische Stabilisatoren ist deren Beurteilung zudem im Zusammenhang mit chro-nischen Rück- und Mittelfussveränderungen von Interesse.Der vorliegende Artikel soll keinen umfassenden Überblick über das gesamteSpektrum der Sehnenpathologien liefern. Es werden vielmehr einige wichtige Patho-logien und Differenzialdiagnosen exemplarisch herausgegriffen und mit zahlreichenBildbeispielen illustriert. Eine kurze Erörterung der Stärken und Schwächen derwichtigsten Sequenztechniken wird vorangestellt.

SummaryAnkle tendon imaging is important in the context of acute and chronic painful syn-droms. Due to their major role as mechanical stabilizers, a second diagnostic impactis present in association with pathologies of the hind- and midfoot, in particulardeformations.

The present article does not give an complete overview over the whole spectrumof tendon pathology. It presents a selection of important pathologies which areillustrated with instructive cases and their differential diagnosis.A short summary of the advantages and disadvantages of the most important imagingsequences is put in front of the discussion.ie Bedeutung der Sehnendiagnostik des Sprungge- nischen Rück- und Mittelfussveränderungen von

enkes besteht einerseits in der Abklärung akuternd chronischer Schmerzzustände. Aufgrund ihreredeutung als mechanische Stabilisatoren ist dereneurteilung zudem im Zusammenhang mit chro-∗ korrespondierender Autor: MRT Hessingpark-Clinic, Hessingstr. 17E-Mail: [email protected] (W. Fischer).

I

ka

oi:10.1016/j.fuspru.2010.03.009

, 86199 Augsburg. Tel.: +0821 9099016.

nteresse.Da der überwiegende Teil der Leser dieses Arti-

els sowohl mit den anatomischen Verhältnisse alsuch klassischen Befunden vertraut sein dürfte,

DlgmtTsDSt(b

FSdsdsthPTsdSePwt

uB

sl

100

wird in diesem Artikel auf die ausführliche Beschrei-bung dieser Grundlagen verzichtet. Es werdenvielmehr einige Pathologien herausgegriffen, dieunserer Ansicht nach eine besonders differenzierteBetrachtung erfordern.

Einleitend werden einige technische Aspekteerörtert, da man bei der Beurteilung von MRT-Untersuchungen nicht umhin kommt, sich über dieMesstechnik im Klaren zu sein, und die Schwä-chen der einzelnen Sequenztypen zu kennen. Nurso lassen sich Überinterpretationen und klassischeFallstricke umgehen.

Stärken und Schwächen der wichtigstenMRT-Sequenzen bei derSehnendiagnostik

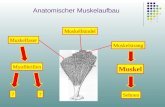

Das Arsenal an möglichen Untersuchungssequenzenist unüberschaubar. Die Gelenkbildgebung erfolgtjedoch ganz überwiegend mit klassischen T1- undT2-gewichteten Sequenzen sowie fettgesättigtenProtonendichtesequenzen („PD FS‘‘). Diese sindAbb. 1 gegenübergestellt.

T1-gewichtete Sequenzen: In der T1-Wichtungist Fett sehr signalreich, Flüssigkeit und Muskelvon intermediärem Signal, Bandstrukturen und Seh-nen sind schwarz. Diese Sequenzen können mithoher Auflösung gemessen werden und bieten eineausgezeichnete anatomische Darstellung. Signal-veränderungen der Sehnen sind sehr sensitiv aberäußerst unspezifisch. T1-gewichtete Bilder sind aneinem kurzen TR (bei 1.5 Tesla ca. 400-700ms) undkurzem TE (< 20ms) zu erkennen.

T2-gewichtete Sequenzen: In der T2-Wichtung

sind Weichgewebe signalschwach, Bänder und Seh-nen schwarz, Flüssigkeit ist weiß. Durch diesenstarken Kontrast sind die Sequenzen sehr spezi-fisch für die Detektion von Läsionen: ein weißerfsvs

Abbildung 1. Gegenüberstellung der wichtigsten Sequenztymit Turbofaktor 4), b T2-gewichtete Sequenz (TSE), c fettsup

W. Fischer, P. Mundinger

efekt innerhalb einer Sehne ist definitiv patho-ogisch (Riss oder Nekrose). Die hohe Spezifitäteht auf Kosten der Sensitivität, da Läsionen, dieukoides, fibröses oder nur gering flüssigkeitshal-

iges Gewebe enthalten dem Nachweis entgehen.2-gewichtete Bilder sind außerdem aus techni-chen Gründen „rauschiger‘‘ und von geringereretailauflösung. Dennoch ist diese Sequenz für dieehnendiagnostik aufgrund der Spezifität sehr wich-ig. T2-gewichtete Bilder sind an einem langen TR> 2500ms) und langen TE (ca. 80-120 ms) erkenn-ar.

Fettgesättigte Protonendichtesequenzen („PDS‘‘): Hier handelt es sich um wassergewichteteequenzen, bei denen selektiv das Fettsignal unter-rückt wird. Flüssigkeitshaltige Gewebe sind alsignalreiche Areale im ansonsten eher grauen bisunklen Bild gut zu erkennen. Die PD FS istomit eine klassische „Suchsequenz‘‘. Bei geeigne-er Wahl der Messparameter ist auch die Anatomieinreichend gut erkennbar. Dies unterscheidet dieD FS von STIR-Sequenzen oder fettsupprimierten2-Sequenzen, die noch stärker „schwarz-weiß‘‘ind. Als gängige Messparameter der PD FS fin-et sich ein TE um 30-40ms, TR über 2000ms.trenggenommen handelt es sich somit nicht umine Protonendichte-, sondern um eine intermediärD/T2 gewichtete Sequenz. Von manchen Autorenird sie daher auch als „IW‘‘ (= intermediate weigh-

ed) bezeichnet.Alleine schon aufgrund des Verlaufes der Sehnen

m das Sprunggelenk ergeben sich beachtenswerteesonderheiten:

Da in allen Ebenen die Sehnen abschnittsweisechräg angeschnitten werden, entstehen Partialvo-umeneffekte die zu einer Unschärfe der Konturen

ühren und Pathologien vortäuschen. Dieser Fall-trick lässt sich durch sorgsamen Vergleich dererschiedenen Messungen vermeiden, da ein tat-ächlicher pathologischer Befund in allen Ebenenpen am OSG. a T1-gewichtete Sequenz (hier als T1 TSEprimierte Protonendichtesequenz („PD FS‘‘).

MRT-Diagnostik der Sehnen am Sprunggelenk 101

Abbildung 2. Magic angle Phänomen am Beispiel der Flexor hallucis longus Sehne auf Höhe des Henry’schen Kreuzung-punktes. a bei Untersuchung in Neutralposition (siehe Planungsbild) stellt sich die Sehne in der schräg transversalenfettsupprimierten PD mit einem TE Wert von 30 signalreich dar. Dies könnte als Tendinopathie fehlgedeutet werden.b die T2 Wichtung (TE 90) zeigt die Sehne regelrecht signalfrei. c Auch bei Untersuchung desselben Patienten mitplantarflektiertem Fuss (siehe Planungsbild) kommt das Artefakt nicht mehr zur Darstellung, da die Sehnen in einemfl

eS

anjaWfTbgUieSHa

m[

N

DuS

•

AiA

acheren Winkel zum Hauptmagnetfeld verlaufen.

rscheinen muss, das Artefakt jedoch von derchnittführung abhängt.

Wie oben erläutert sollten sich Sehnen inllen Sequenzen signalfrei darstellen. Das soge-annte „magic angle‘‘ Phänomen (Abb. 2) führtedoch bei niedrigen TE-Werten zu einer Signal-nhebung, wenn kollagenhaltige Strukturen iminkel von etwa 55 Grad zum Hauptmagnet-

eld verlaufen. Für Sehnen wurde ein kritischerE-Wert von 37ms festgestellt [8]. Daher sollteei gezielter Frage nach einer Sehnenpatholo-ie zumindest eine Sequenz mit höherem TE imntersuchungsprotokoll enthalten sein. Außerdem

st eine Untersuchung mit plantarflektiertem Fuss

mpfehlenswert (am besten in Bauchlage), da dieehnen dann weitgehend geradlinig entlang demauptmagnetfeld verlaufen. Dass sich das magicngle Artefakt mit dieser Technik zuverlässig ver-•

bbildung 3. a Fettsupprimierte PD koronar, im Verlauf einesst der zusätzliche distale Muskelbauch unterhalb des Retinaknsatz an der Oberfläche des Kalkaneus (T1 sagittal).

eiden lässt, wurde bereits wissenschaftlich belegt6].

ormvarianten

ie Kenntnis der Normvarianten ist von Bedeutungm Fehlinterpretationen zu vermeiden. Bei denehnen sind als häufigste Varianten hervorzuheben:

der in ca. 17% [10] angelegte M. peroneus quar-tus, der vom M. peroneus brevis entspringt undzum Tuberculum peroneale zieht (Abb. 3a, b),sowie

der M. soleus accessorius, der der Vorderseite desM. soleus oder der Fibula entspringt und an derOberseite oder medialen Flanke des Kalkaneusinseriert (Abb. 3c) [4].akzessorischen Peroneus quartus. b In der T2 transversalulum peroneale zu erkennen. c M. soleus accessorius mit

W. Fischer, P. Mundinger

Abbildung 4. Degeneration der einzelnen Sehnenanteilednv

n[Ff

102

Normalbefund versus initialeTendinopathie

Diese Unterscheidung ist nicht in allen Fällen zuver-lässig möglich. Eine Signalanhebung einer Sehne inT2 gewichteten Sequenzen ist zwar ein spezifischesZeichen in der MRT, jedoch wie eingangs bereitserwähnt von geringer Sensitivität. Am Beispiel derPeronealsehnen wurde eine Sensitivität um 50% beieiner Spezifität von 93% angegeben [3]. Umgekehrtist die Signalanhebung in Sequenzen mit kurzem TE(T1, PD mit oder ohne Fettsättigung) zwar sensitivaber nicht spezifisch. Dies dürfte nicht alleine aufmagic angle Phänomene zurückzuführen sein, dabeispielsweise bei den Peronealsehnen eine Signal-anhebung der Peroneus brevis Sehne wesentlichhäufiger ist als in der Peroneus longus Sehne. Beieinem magic angle Artefakt wäre eine vergleich-bare Häufigkeit zu erwarten. Entweder es spielenhistologische Unterschiede normaler Sehnen eineRolle oder die Signalveränderungen entsprechenklinisch asymptomatischen Tendinopathien [3]. Füreine Signalveränderung über 3 aufeinanderfolgendeSchichten wurde bei einer Sensitivität von 92% einemäßige Spezifität von 79% nachgewiesen.

Neben den Signalveränderungen ist die Zunahmedes Sehnenquerschnittes ein relativ frühes Zeichender Tendinopathie. Als interne Bezugsgröße gilt alsLeitstruktur die Tibialis posterior Sehne, die etwa

doppelt so dick ist wie die Flexor digitorum unddie Flexor hallucis longus Sehnen. Ihr Querschnittbeträgt 1 cm unter dem Malleolus medialis ca. 3 x9 mm (a.-p. x r.-l.), wobei dieser bei einer Tendi-mSa

Abbildung 5. a Spaltung und Degeneration der Peroneus breviund kompletter Ruptur des lateralen Sehnenanteils in der fetDegeneration vor allem der lateralen Sehne, jedoch noch eiAnteils.

er gespaltenen Peroneus brevis Sehne, die mit der Pero-eus longus Sehne in einer gemeinsamen Sehnenscheideerläuft. T2 FSE transversal.

opathie vor allem im a.-p.-Durchmesser zunimmt5]. Etwas Flüssigkeit um die Sehne ist normal, einlüssigkeitssaum mit einer Dicke über 3 mm sprichtür eine Tenosynovitis [3].

Für die Achillessehne gilt ein Sagittaldurch-esser von 4-6 mm bei ventral leicht konkaver

ehnenkontur als normal. Bereits eine Verdickunguf 6-8 mm wird von einigen Autoren als Hinweis

s Sehne mit vermeintlich subtotaler Ruptur des medialentsuprimierten PD. b die T2 FSE zeigt zwar eine deutlichn eindeutig erkennbarer Sehnenrest auch des lateralen

MRT-Diagnostik der Sehnen am Sprunggelenk 103

AG

aldikms

DP

DTnSdndmSSnksiVg

sdd

AgS

udVerhältnisse und den Zustand der luxierten Sehne.Hierbei können sowohl die Peroneus longus Sehne(Abb. 8) als auch die Peroneus brevis Sehne betrof-fen sein, wobei es bei der Peroneus brevis Sehne

bbildung 6. Teils intra- und teil peritendinös gelegenesanglion der Peroneus brevis Sehne (T2 FSE transversal).

uf eine Tendinopathie angesehen [2]. Da die Achil-essehne keine Sehnenscheide besitzt, sondern vonen Faszien der Wadenmuskulatur eingehüllt wird,st sie nie von einem Flüssigkeitsring umgeben. Amalkanearen Ansatz ist wiederum ein wenige Milli-eter messender Flüssigkeitseinschluss in der Bursa

ubachillea als Normalbefund zu werten [1].

egenerative Veränderungen dereronealsehnen

ie Peronealsehnen verlaufen etwa bis in Höhe desuberculum peroneale in einer gemeinsamen Seh-enscheide. In diesem Abschnitt ist sehr häufig einepaltung der Peroneus brevis Sehne zu erkennen,ie zusätzlich mit einer Degeneration der einzel-en Sehnenanteile einher gehen kann (Abb. 4). Anieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dassan sich für die Beurteilung der noch vorhandenen

ehnenanteile nicht alleine auf fettsupprimierteequenzen verlassen soll, da das Ausmass der Seh-enläsion in diesen Sequenzen überschätzt werdenann (Abb. 5). Weitere Zeichen der Degenerationind die Ausbildung von Ganglien (Abb. 6) oder dientratendinöse Gewebseinlagerung, die mit einererdickung und Signalanhebung der Sehne einher-eht (Abb. 7).

Das Retinaculum peroneale hält die Peroneal-ehnen in der retromalleolaren Rinne. Rupturenes Retinakulums mit Peronealsehnenluxation wer-en meist klinisch diagnostiziert, gegebenenfalls

AAmP

bbildung 7. Intratendinöse degenerative Gewebseinla-erung in die Peroneus longus Sehne mit Verdickung undignalanhebung (T2 FSE transversal).

nter Zuhilfenahme der Sonographie. Die MRTemonstriert in diesen Fällen die anatomischen

bbildung 8. Posttraumatische Veränderungen amußenknöchel sowie Avulsion der fibularen Retinakulu-insertion (Verletzungstyp 2 nach Oden) mit Luxation der

eroneus longus Sehne.

104 W. Fischer, P. Mundinger

Abbildung 9. a Geringfügig unterhalb des oberen Sprunggelenkspaltes gespaltene Peroneus brevis Sehne bei intaktemRetinkulum, jedoch Knochensporn an der fibularen Retinakuluminsertion. b etwa 1 cm tiefer ist das Retinakulum von

enenVerk

cdmV

der Fibula abgeschert und der laterale Anteil der gespaltluxiert. Das abgescherte Retinakulum zeigt zudem eineKnochensporn als auch die Retinakulumverknöcherung.

oft zu einer Luxation nur des lateralen Anteils beigespaltener Sehne kommt (Abb. 9). Ferner kannder Typ der Retinakulumverletzung gemäß der Ein-teilung nach Oden beschrieben werden. Demnach

handelt es sich bei einer Abscherung des Retinaku-lums an der Fibula ohne Ruptur um einen Typ 1,bei einer Avulsion des Retinakulums von der Fibulaohne Knochenfragment um einen Typ 2 und mit Kno-ial

Abbildung 10. a Die transversale T2 TSE Sequenz zeigt normamalleolaren Rinne. Der Übergang zur fibularen Insertion desKontrastmittelgabe zeigt die fettsupprimierte T1 Sequenz eschnitte als Ausdruck des Granulationsgewebes (Pfeil). c Unthier gespaltenen Peroneus brevis Sehne sowie Tenosynovialiti

Peroneus brevis Sehne ist in die so entstandene Taschenöcherung. c Das Röntgenbild demonstriert sowohl den

henfragment um einen Typ 3. Typ 4 beschreibtie Retinakulumruptur an der distalen Retinakulu-insertion [7]. Typ 1 wurde als häufigste Form der

erletzung beobachtet [9].

Eine besondere Herausforderung für die MRTst der Nachweis einer Läsion des Retinakulumsls Ursache für eine Tendinopathie, bei Feh-en einer entsprechenden Verdachtsdiagnose oder

le Peronealsehnen auf Höhe der flach angelegten retro-Retinakulum ist nicht zu erkennen. b Nach intravenöserine Anreicherung entlang der distalen Retinakulumab-erhalb des Außenknöchels deutliche Tendinopathie ders (fettsupprimierte T1 nach Kontrastmittelgabe).

MRT-Diagnostik der Sehnen am Sprunggelenk 105

Abbildung 11. a Die schräg transversale PD FS zeigt neben der Tendinopathie der Tibialis posterior Sehne einem superomedialen Anteils des Pfannenbandes. b Sagittal sindS nnenbandes sowie am Talonavikulargelenk erkennbar (T1 FSn

eeKna

TS

DglmvdcDnBli(PseNmAsne

ren Verlauf tritt der Taluskopf tiefer. Für die Störungdes talonavikularen Alignments als Folgeerschei-nung einer Tibialis posterior Insuffizienz wurde eineSpezifität von 100% und eine Sensitivität von 82%angegeben [11].

Abbildung 12. Rheumatoide Arthritis, schräg trans-versale fettsupprimierte T1 nach intravenöser Kontrast-mittelgabe. Es besteht eine deutliche Tenosynovialitisder Tibialis posterior und Flexor digitorum longus Seh-

assive Verdickung und ödematöse Durchtränkung destressreaktionen an den inferoplantaren Anteilen des Pfaach intravenöser Kontrastmittelgabe).

iner Sehnenluxation. Hier kann im Einzelfalline transversale Schichtung nach intravenöserontrastmittelgabe hilfreich sein, da sie das Gra-ulationsgewebe im Verlauf des Retinakulumsufzeigt (Abb. 10).

endinopathie der Tibialis posteriorehne und Insuffizienzzeichen

ie Bedeutung der chronischen Tendinopathie undegebenenfalls Ruptur der Tibialis posterior Sehneiegt neben der lokalen Schmerzsymptomatik in derechanischen Insuffizienz, die langfristig zum Pes

algus führt. Die MRT ermöglicht bereits sehr frühen Nachweis von Folgeveränderungen bei Schwä-he oder Ausfall dieses medialen Stabilisators.aher sollten bei einer Tibialis posterior Tendi-opathie alle Strukturen, die einer vermehrtenelastung unterliegen, besonders aufmerksam ana-ysiert werden (Abb. 11). Besonders hervorzuhebenst der plantare kalkaneonavikulare Bandkomplex„spring ligament complex‘‘, Pfannenband). Eineathologie dieser Bandstrukturen ist nur äußerstelten traumatisch bedingt und fast immer Folgeiner Insuffizienz der Tibialis posterior Sehne.eben einer ödematösen Verdickung des supero-

edialen Anteils können auch die inferoplantarennteile Stressreaktionen zeigen. Ferner betroffenind der Sinus tarsi und schließlich das Talo-avikulargelenk. Zunächst findet sich an diesemine stressinduzierte Kaspelschwellung, im späte-nenscheiden, eine geringe Tenosynovialitis der Flexorhallucis longus Sehnenscheide. Zusammen mit der Syn-ovialitis des oberen und gering auch des unterenSprunggelenkes passt der Befund zu einer zugrundelie-genden rheumatischen Erkrankung.

106 W. Fischer, P. Mundinger

neuhnenei Gi

[

Abbildung 13. Schräg transversale T2 auf Höhe der PeroHöhe des Außenknöchels. Jeweils findet sich um die SeOperation bestätigte das Vorliegen ausgedehnter Tophi b

Wichtige Differenzialdiagnosen derdegenerativen Tendinopathie

Tendinopathien im Bereich der Sprunggelenke sindsehr häufig. Auch die degenerativ bedingten Ten-dinopathien gehen oft mit einer ausgeprägtenTenosynovialitis einher, die häufig das Korrelat fürdie Schmerzsymptomatik darstellt. Dennoch sollteman sich bei jeder Entzündung der Sehnenscheidenstets fragen, ob ihr nicht eine andere Erkrankungzugrunde liegen könnte. Der Verdacht liegt dannbesonders nahe, wenn mehrere Sehnenscheidenbetroffen sind. Unter der Vielzahl an möglichenDiagnosen sind insbesondere rheumatisch bedingteSynovialitiden (Abb. 12), granulomatöse und infek-tiöse Entzündungen sowie die Gicht (Abb. 13) alshäufigste Ursachen zu nennen.

Literatur

[1] A.H. Haims, M.E. Schweitzer, R.S. Patel, P. Hecht,K.L. Wapner, MR imaging of the achilles tendon:overlap of findings in symptomatic and asymptoma-tic individuals, Skeletal Radiol 29 (2000) 640—645.

[2] F. Kainberger, P. Peloschek, C. Weidekamm, M. Uff-mann, Überlastungssyndrome des Fußes, Radiologe47 (2007) 210—215.

[3] R. Kijowski, A. De Smet, R. Mukharjee, Magneticresonance imaging findings in patients with peroneal

[

s brevis Insertion an der Metatarsale V Basis (a) und aufeine sehr signalarme Gewebsvermehrung (Pfeile). Die

cht.

tendinopathy and peroneal tenosynovitis, SkeletalRadiol 36 (2007) 105—114.

[4] J.Q. Ly, L.T. Bui-Mansfield, Anatomy of and abnor-malities associated with Kagerıs fat pad, AJR Am JRoentgenol 182 (2004) 147—154.

[5] A. Premkumar, M.B. Perry, A.J. Dwyer, L.H. Gerber,D. Johnson, D. Venzon, T.H. Shawker, Sonographyand MR imaging of posterior tibial tendinopathy, AJRAm J Roentgenol 178 (2002) 223—232.

[6] B. Mengiardi, C.W.A. Pfirrmann, P.B. Schöttle, B.Bode, J. Hodler, P. Vienne, M. Zanetti, Magic angleeffect in MR imaging of ankle tendons: influence offoot positioning on prevalence and site in asympto-matic subjects and cadaveric tendons, Eur Radiol 16(2006) 2197—2206.

[7] R.R. Oden, Tendon injuries about the ankle resultingfrom skiing, Clin Orthop 216 (1987) 63—69.

[8] W.C. Peh, J.H. Chan, The magic angle phenomenonin tendons: effect of varying the echo time, Br JRadiol 71 (1998) 31—36.

[9] Z.S. Rosenberg, J. Bencardino, D. Astion, M.E.Schweitzer, A. Rokito, S. Sheskier, MRI features ofchronic injuries of the superior peroneal retinacu-lum, AJR Am J Roentgenol 181 (2003) 1551—1557.

10] N. Saupe, B. Mengiardi, C.W.A. Pfirrmann, P. Vienne,B. Seifert, M. Zanetti, Anatomic variants associatedwith peroneal tendon disorders: MR imaging findings

in volunteers with asymptomatic ankles, Radiology242 (2007) 509—517.11] M.E. Schweitzer, D. Karasick, MR imaging of dis-orders of the posterior tibialis tendon, AJR Am JRoentgenol 175 (2000) 627—635.