Über einen Floitit aus dem Zentralgneis der Hohen Tauern

-

Upload

alexander-koehler -

Category

Documents

-

view

212 -

download

0

Transcript of Über einen Floitit aus dem Zentralgneis der Hohen Tauern

Tsehermaka Mineralogisehe u. Petrographlaehe Mitteilungen. Bd. 36, H. I, 2, 1923.

IV. Ober einen Floitit aus dem Zentralgneis der Hohen Tauern.

Von Alexander K6hler.

(Mit einer Textfigur.)

Der Zentralgneis der Hohen Tauern stellt bekanntlich kein ein- hei~liches Gestein dar, sondera ist durch Differentiationsvorg~nge in mannigfache Variet~iten gespalten. Von recht sauren Typen, wie dem Forellengneis Berwer ths , fiihrt eine ganze Reihe fiber Granitgneis, Syenitgneis, Tonalitgneis zu basischen Gesteinen in der Randfaciesl). Riehtige GKnge dunkler Gesteine sind nicht h~ufig, es mag daher yon einigem Interesse sein, ein solches Gangvorkommen, das ich im Sommer 1921 gefunden habe2), n~her zu beschreiben und seine ehemische Stellung in Vergleich zu setzeu mit der tier Qbrigen Glieder der Zentral- gneisgesellsehaft, soweit yon diesen Analysen vorhanden sind.

W~hrend des Weltkrieges wurden im Tal der Gasteiner Ache, zwischen BSckstein und dem Na0fetd, mehrere neue Aufschliisse ge- schaffen, und an einer solchen Stelle, beim Kesselfall, babe ich alas

~) Literatur: F. Becke und V. Uhlig: Eater Berieht ttber petrographische und geotektonische Untersuchungen im Hochalmmassiv und in den Radst~tter Tauern. Sitzber. d. Ak. d. W. in Wien, m. n. KI., Bd. 1 t5, Abt. I, 1906. Hier auch ~ltere Literatur !

F. Beeke: Bericht ttber die Aufnahmen am Nord- und Ostrand des Hoch- almmassivs. Sitzber. d. Ak. d. W. in Wien, m. n. KI., Bd. 117, Abt. I., 1908.

F. Beeke: Berieht tiber geologisehe und petrographische Untersuchungen am Ostrand des Hochalmkerns. Sitzber. d. Ak. d. W. inWien, m. n. KI., Bd. 118, 1909.

F. Becke: Chemische Analysen yon kristallinen Gesteinen aus der Zentral- kette der Ostalpen. Denkschr. d. Ak. d. W. in Wien, m. n. Kl., Bd. 75, p. 153.

E. Weinschenk: Ganggesteine aus dem Habachtal, Oberpinzgau. Tscherm. rain. petr. Mitt. Bd 12, pag. 328.

E. W e i n s c h e n k: Beitr~ge zur Petrographie der 6stlichen Zentralalpen spe- ziell des GroB-Venedigerstockes. I. u. If. Abh. d. bayr. Ak. d. W. If. CI., Bd. 18, 3. Abt.

3) Herr Hofrat Becke hatte die Freundliehkeit, mir mitzuteilen, dab schon F. Berwerth das Vorkommen gekannt hat. Unter dem yon ihm gesammelten Ma- terial befindet sich auch ein Handsttick yore gleichen Fundort.

i~Iineralogisch-petro~mphische Mitteilungen. E6. 1923. 5

66 A. KShler.

dunkle, bis 2 m m~ch~ige Gestein angetroffen, das den Syenitgneis, der die ganze Radhausbergmasse zusammensetzt, lagergangartig dureh- setz~. Am reehten Ufer der Ache, unmittelbar am Fahrweg, i s tder Gang nut wenige Dezimeter miich~ig, das dunkelgraue Gestein ist flit das freie Auge vollkommea dicbt. Am anderen Ufer ist es in einem kurzen S~o]len gut aufgeschlossen und erreicht bier eine M~ichtigkeit gegen 2 m. Salband und Gangmit~e lassen sich gut un~erscheiden, die KorngrS~e erreich~ in der Mdtte etwa 1 ram. Biotit und Feldspat sind hier mit ffeiem Auge zu erkennen.

Das umgebende Gestein ist, wie bemerkt, der Syenitgneis, ein ziemlieh grobk5rniges Gestein, bestehend aus Oligoklas, Orthoklas, wenig Quarz und den durcl~ Tschermak bekanat gewordenen Pseudo- morphosen yon Biotit nach Hornblende. Das Hangende ist vSllig un- geschiefer~, das Liegende dagegen zeigt deutliche Gneisstruktur, ist aber yon gleicher Zusammensetzung. Es hat augenscheinhch der basische Nachschub diese Diskontinuit~t zur Intrusion benutzt. Es seheinen mit dieser StSrung die in unmittelbarer Umgebung zahh'eich auftretenden aplitischen Adern sowie G~inge mit Quarz und Calcit im Zusammenhang zu s~ehen. Ich mul3~e jedoch auf eine genauere Beobachtung diesbeziiglich mangels an Zeit verzichten.

U. d. M. lassen sieh folgende Gemengtefle bestimmen: Oligo- klas, wenig Qaarz, reichlich Biotit und Epidot als Hauptgemeng~eil~, Titanit und Apatit als Nebengemengteile. Struktur ist die grano- blastische. Eine Probe aus dem Salband ist gleich zusammengesetzt, nut tritt zum Bio~it in untergeordnetem Ma~e noeh Muscovi~ hinzu. Die Sehieferung ist auch im Handstiiek deutlieh ausgepr~gt, im Sal- band mehr wie in der Mitre.

Kristalline Schiefer dieser Zusammensetzung hat F. Becke als Floitite') bezeichnet, naeh dem Vorkommen im Floitental in den Zillertaleralpen, wo solche Gesteine mehrfach beobaehtet wurden~). Eia Floitit yore Rol~rucken wurde yon F. E rben analysiertS). Er ist dem yore Kesselfall, wie sich zeigen wit.d, sehr iihnlich; sein Mineral- gehalt ist dureh das Auftreten yon griiner, allerdings sehr sp~irlicher Hornblende, ausgezeichnet.

1) Nach Grubenmann ist es ein Meso-Plagioklas~oneis. 2) F. Becke: Mineralbestand und Struktur der kristallinen Schiefer. Denk-

schr. d. Ak. d. W. in Wien, m. n. KI., Bd. 75, p. 39. s) Siehe F. Becke: Chemische Analysen usw. p. 168 u. 170.

Ober einen Floitit au's dem Zentralgneis der Hohen Tauern. G7

In den folgenden Zeilen werden nun zun~chst die mikro- skopischen Beobachtungen an dem Floitit vom Kesseifall und dem yore Rot~rueken mitgeteilt.

Charakteristik der Gemengteile. 1. Floitit vom Kesselfall.

Plagioklas. Dieser Gemeng~eil bilde~ mi~ Quarz etwa die tt~ilf~e des Gesteins. Es fehlt ihm jegliche kris~allographisehe Umgrenzung, die unregelmiiJ]ig rundea KSrner rufen die typische granoblastische Struktur hervor. Der Anorthitgehalt betHigt 20--25%, wie aus der Op~ik hervorgeht. Der Vergleich der Lichtbrechung mi~ Kanadabal- sam er~bt: a ~ 1"54, 7 > 1"54. Ein Schnitt _L der Achse verglichen mi~ co des benachbarten Quarzes zeigt ~ = ~ , was einer.Zusammen- setzung yon 22 ~ An entspricht. Damit steht im Einklang der optisch negative'Charak~er. Die ]sogyre ist nut schwach gekrfimmt, 2 V~ da- her sehr gro~]. Schnitte mi~ zen~ralem Achsenaustritt lassen den Win- kel A E : P (Spaltrisse nach P) messen; er betr~ig~ zirka 5 °, was einem Gehalt yon 25~ An entsprich~l). Spaltbarkeit ist bemerkbar, meis~ sind es schaffe Spaltrisse nach P, sel~ener nach M. Kleine, stiibehenf~rmige Interpositionen yon h~herer Lich~brechung sind wahr- " scheinlich Epido~. Zwillingsbildung ist nicht vorhanden, desgleichen fehlt Zonenbau. GrSl]e der Individuen zirka 0"15 ram.

Quarz is~ wegen der ann~ihernd gleichen Lichtbrechung mit Oligoklas nur durch konoskopische Pr~ifuug yon diesem zu unter- seheiden. Form und GrS~e sind wie beim Oligoklas. Die Menge etwa die Hiiifte voa. djesem.

Ein schSnes Beispiel f~ir die Formausbildung der Kristalloblasten ia kristalHnen Sch~efern zeig~ der Bio~it;. Wie F. Becke ~) so anschau- lich dargetan hat, ist die Form ein ,Kompromil] zwischen Molekular- strukmr und Ges~einss~ruktur'. Wo der Bio~it mit seiner Spaltfl~che parallel der Schieferung zu liegen komm~, finder, er die besten Wachs- tumsbedingungen vor. Quers~ehende Individuen sind in ihrem Wachs- turn parallel der Spaltbarkeit zurfickgeblieben, ihre Ausdehnung in der Richtung der Schieferungsebene ist ebenso grol]; ihre gedrungene Form ist ganz anders als die gewShnliche d~inntafelige oder schup-

i) Nach unver6ffentlichten Kurven yon A. Marcher . ~) F. Becke: Mineralbestand uad Struktur der kristallinischen Schiefer.

Denkschr. d. Ak. d. W. in Wien, m. n. K1. Bd. 75. 5*

68 A. K~hler.

pige. GrSf3e der Schuppen etwa s/4 r a m . Der Pleochroismus ist sehr stark mit den Farben: braun 33 e fiir 7, orangegrau 34 s fiir ~ nach der Raddeschen Farbenskala bei einer Sehliffdicke yon 19 ~ 1)..;__~ be- tr~igt 0"055, gemessen mi~ dem Kompensator yon Babinet. Im Kono- skop 6finer sieh das Achsenkreuz kaum merklich. Kleine K6rner yon Apati~, TitanR und Epidot w~rden o['~ umschlossen. Chloritisierung fehlt bei diesem Material, das zur Analyse verwendet wurde.

Der E p i d o t besitz~ sehlecht ausgebildete Kris~allform, nur selten lassen sich die Fliichen (001) und (100) erkennen. Spaltrisse nach (001) sind h~iufig, solche nach (100) sp~rlich und undeutlich. GrSl]e der KSrner schwankend, im Maximum 0"4 r a m . Er ist farblos oder nut sehr schwach gelblichgr[in gef~rbt. Optischer Charakter negativ. Die Doppelbrechung schwankt, der Kern der grSl]eren Individuen ist immer st~irker doppelbreehend. Der grSB~e Gangun~erschied betr~gt 0"032. Im Durehschnit~ ist er geringer und kann mit 0"025--0"028 ange- nommen werden. Es resultiert daraus ein GehaR yon 18 -20 Mol % Eisenepidot nach Goldschlag~). Der Winkel e a, der fiir die Be- stimmung sehr niitzlich w~ire, konnte mangels geeigneter Schnit~e nicht gemessen werden.

T i t a n i t ist entsprechend dem Titangehalt der Analyse in ziem- licher Menge anzutreffen. Kristallographische Umgrenzung ist selten, in der Mehrzahl der F~lle herrschen uuregelm~Bige KSrner vor. Durch die weR st~rkere Licht- und Doppelbrechung unterscheidet er sich yore Epidot. GrSBe der KSrner rund 0"08 r a m .

A p a t i t wird nicht so h~iufig angetroffen, als es der hohe Ge- halt an P~O~ der Analyse erwartea liel]e. Wo er deutliehe S~ulehen bilde~, mig der charakterisgischen sehwaehen Doppelbreehung oder seehsseitige Umrisse in Basissehnitten erkennen l~iflt, ist die Identifi- zierung sicher. Bei zahlreichen kleinen S~ulchen wird die Untersehei- dung yon Epidog schwer.

Pyr!g bildet sehr sp~irliehe winzige K6rner. Er reieher~, sich in den randlichen, e~was zersetzten Gesteinspartien an.

Von der Mitre des Ganges gegen den Rand finder eine allm~hliche Verkleinerung des Korns s~att. Der Mineralbestancl ~inderg sieh nur in geringem Mai]e. Ein Sehliffaus einer mittlerenZone zei~ folgendse Bild:

l) Zur Bestimmung wurde das Reichert-Mikroskop Nr. 3 verwendet, nor- male TubushOhe, 0bjektiv 7.

~) M. Goldschlag. ~ber die optischen Eigenschaften der Epidote. Tscherm. rain. petr. Mitt. Bd. 34, H. 1 2, p. 23.

Uber einen Floitit aus dem Zentralgneis der Hohen Tauern. 69

Plagiok,l as: Bei der Kleinheit der Kristalloblasten liiflt sich aufler dem Vergleich der Lichtbrechungmit der des Kanadabalsams kein Beslyim- mungsmittel anwenden. Es ist ~ ~ 1"54, 7 ~ 1"54, der Achsenwinkel V7 nahe an 90 °. Der Anorthitgehalt ist somit etwas" niedriger wie oben.

Das Aussehen des Biotits ist ~ihnlieh wie in der obigen Probe. Der Pleochroismus zei~ folgende Farben: ~=37 grtingrau p, g~35 gelbgrau h bei einer: Sehliffdicke yon 18 ~. Nicbt selten ist hier die Verwachsung mit Muscovit. Ab und zu tritt dieser far sieh allein auf. In geringem Mal]e ist der Biotit randlich in Chlorit umgewandelt.

Der Epidot ist etwas eisen~irmer. Die Doppelbrechung in einem Schnitt I/A. E., gemessen mit Kompensator yon Babinet, ergibt

0"006, woraus ein Gehalt yon zirka 3% Eisenepidot resultiert. Der optische Charakter ist dementsprechend positiv. Kristallographische Umrisse sind nut dort zu erkennen, we die Gr61]e def. Individuen einigerma6en zunimmt. Zonenbau in diesen Schnitten verr~it sich dann durch die hShere Doppelbrechung im Kern.

Titanit wie oben! Ale sekund~res Produkt tritt Calcit in lappigen Formen auf.

Seine Menge betrRgt 1--2 Vol. %. Ein drifter Schhff ist dem fiir das unbewaffnete Auge voll-

kommen, dicht erscheinenden Gestein entnommen, das den nur wenige Dezimeter" mRchtigen Gang am rechten Ufer cler Ache bildet.

Plagioklas und Quarz sind wegen ihrer Kleinheit nicht zu trennen. Die Brechungsexponenten des ersteren liegen um 1"54 herum, die Zusammensetzung ist somit iihnhch wie bei dem vorhergehenden Gestein. Gr~e hn Durchschnitt 0"04 ram.

Die tibrigen Oemengteile sind nicht wesentlich verschieden yon denen der Probe 2, nut sind sie yon noch kleineren Dimensionen. Calcit konnte in diesem Schliff nicht beobachtet werden.

2. Floitit veto RoIlrucken.

Das Handsttick ist feink/~rnig, nur wenig schiefrig: Mit freiem Auge sincl Biotitschiippchen uncl clas weil]e Quarz-Felclspatgemenge erkennbar. Eine Probe. yon der Mitre des vorigen Vorkommens ist yon dem Ro6ruckengestein kaum unterscheidbar.

Der Plagioklas ist ein Oligoklas mit 20--25% An. Ein Schnitt normal zu einer Achse zeigt nebst sehr groBem Achsenwinkel nega- riven Charakter der Doppelbrechung; der Vergleich der Lichtbrechung mit Quarz ergibt in diesem Schnitt: ~ co, was einen An-Gehalt yon

70 A. K6hler.

22% entsprich~. Ein weiterer Schni~t normal zur kchse l ~ t den Winkel AE : P messen; er betr~ig~ 90 °, d. i. 20--25~/o An naeh A. Marcher . Das Verh~il~nis zu Quarz ist anniihernd wie 2 : 1.

Korner wie im Kesselfall Der Quarz bilde~ kleine, blastische /" Gestein.

Der B io t i t ist gleichfal]s so beschaffen wie obeu. Die Schuppen erreiehen eine Gr50e bis zu 1"5 ram. Pleochroismus stark mi~: ~ = 34 orangegrau n, 7 = 5 orange i bei einer Schliffdicke yon 0"023 ram. Im Konoskop erschein~ er einachsig. 7 - - ~ ~ 0"049. Keine Chloritisierung.

Z o is i t tritt in grSl3eren SKulchen allein oder mi~ Klinozoisit ver- gesellschaftet auf. Seine Bestimmung erfolgte auf Grund folgender Beob- achtungen: Ausl/~sehung gerade, Interferenzfarbe das reine Grau I. Ord- nung. A.E. _L zur Liingserstreekung, d. h. l/(001). Der kristallogra- phischen c-Achse entspricht 7. Absonderung naeh (001) deutlich. Diese Beobachtungen weisen auf Zoisi~ ~. Einige grS~]ere K~rner sind mit Elinozoisit verwachsen; der Unterschied in der Interferenzfarbe is~ sehr deutlich, die Grenzen verwaschen. Der Zoisi~ besitzt ein st~irkeres KristallisationsvermSgen als der Klinozoisi~, seine Form ist diesem

gegenfiber idiomorph u n d e r fibertrifft ihn an GrSl]e bedeutend. Der Klinozois i~ ist dutch seine anomalen blauen Interferenz-

farben leich~ erkennbar. Gr5~e der lndividuen durchschni~tlieh 0"4 rnm. Kris~allographische Umgrenzungen sind schlech~ ausgebildet. Die Doppelbrechung, gemessen mi~ Kompensator yon Babinet, betr~ig~ 0"008, also 7% Eisenepidot. Dementspreehend is~ der Charakter der Doppelbreehung positiv. Einzelne Individuen zeigen einen schwach gelblich gef~rbten Kern mit hSherer Doppelbrechung und stark ab- weichender 0ptik; es diiff~e sieh bier um 0rthit handeln. Zu erw~h- hen w~ire noeh die h~u.fige Zusammenscharung der Klinozoisite, die an glomeroporphyrisehe S~ruktur erinnert. Die Ursache d~irf~e wohl in der GrS~]e der ursprfinglichen Hornblenden zu suchen sein; die neugebildeten Klinozoisite befinden sieh mehr oder minder noeh am Pla~z ihres Ausgangsproduktes.

Der Ti tan i~ ist in kleinen KSrnern verbreite~. An seiner be- sonders hohen Lich~- und Doppelbrechung ist er sofort zu erkennen.

A p a t i t is~ nich~ selten; wo gut entwickelte S~ulchen vorliegen, is~ el" an seiaer Optik sieher zu erkennen. Kleine lndividuen sind yon Klinozoisi~ nich~ unterscheidbar.

Calci~ finde~ sich nur sehr wenig in der Nachbarsehaft yon Klinoz0isi~.

Uber einen Floitit aus dem Zentralgneis der Hohen Tauern. 71

Etwa 1"6 Vol. % macht die H o r n b l e n d e aus, die zum Unter- schied vom vorigen Floitit hier vorkomm~. Die kleinen, nach der Prismenzone gestreckten Individuen haben eine Ausl6schungsschiefe [/A. E c -( = 17 °. Die Doppelbrechung betrigt 0"026. Der Pleochrois- mus zeigt die Farben: a---~ 38 blaugrtingrau t u n d 7 ~ 38 blaugrtin- grau o bei einer Schliffdicke yon 23 ~t. Die Spaltrisse nach dem Prisma sind deutlieh; senkrecht dazu sind unregetmiil3ig verlaufende Sprtinge.

Chemischer Teil. Von einer frischeu Probe aus der Gangmitte wurde im minera-

log. pe~rograph. Institut der Universitiit Wien eine Analyse ausge- fiihrt. Ich erftille eine angenehme Pflicht, wenn ich Herrn Dr. A. Marche~ auch an dieser Stelle meinen Dank ausspreche fib die Ein- fiihrung in die Gesteinsanalyse und die vielen Ratschlige, die ich wiihrend der Arbeit yon ihm erhalten babe.

Bei der Analyse wurden die iVIethoden yon R. Mauzel ius be- nutzt. Die Bestimmung des Wassers erfolgte nach B r u s h - P e n f i e l d .

Die Ergebnisse siehe unter 1 der untenstehenden Tabelle; unter 2 sind die Zahlen fiir den Floitit yore Rol]rucken.

SiO., TiO 2 . AI~ O~ F% O~ FeO MnO .

Na2 0 K~ 0 H~ 0 . P~ 0.~ . B.~O S

~nmffle

Gewichts )rozente 1) Mol. Quot. X 10.000

I 2 1 2

58"22 1"16

17"15 2"62 3"89 0"10 2"76 6"38 3"36 2"66 0"73 0"41 0"05 0"09

58"95 Spur 18"00 2'05 4"92

Spur 3"28 6"55 2"89 2"18 1"63

_ 3) _ 3)

100"45 99"58

9655 9776 .145 1678 1761

164 128 541 685

14 6~4 813

1138 1168 542 466 2~2 231 405 905

29 3

28

z) Berechnet auf die bei 110 0 getrocknete Substanz. 2) Nicht bestimmt.

~ber einen Fl0itit aus dem Zentralgneis der Hohen Tauern.

:~1..~ .oo . ~ . . ~

i m , , ~

~e . v-q

0

0

0

~D r -

d~

c )

~-d r ' . -

v=d

I r - -

cD

~=~

oo

cq ~D

~=~

v.=d

Cxl

~C

o~

II II

~)

0

OO

Cr~

I •

~3

s 0

0

ttO

.=~

c~

c!

~ A. K@hter.

Das spezifische Gewieh~ wurde mit 2"86 bes~immg. F~ir den Floi~i~ yore RoBrucken betriigt es 2"833 (Erben).

Ausgehend yon den Molekularquotiengen wurde f~r den Floitit yore Kesselfa]l der Mineralbestand errechne~. (Siehe Tabelle I)!

Der gesamte Schwefel ist im Pyri~ vorhanden. Der" TiO~- Gehal~ wurde der Einfaehhei~ halber in den Titanit verrechnet. Pj 05 steckt zur G~inze im Apa~it. Alles Na~ O mu~ in den Albit- anteil des Plagioklases verrechneg werden. Aus dem bekann~eu Anorthit- gehalg yon 22% liiBt sich die Kalkmenge finden, die dazu no~wendig ist. Ba 0 vergrit~ Ca O. Der iibrigbleibende Kalk muB im Epidot vor- handen sein. In demselben isg uach der optischen Bestimmung im Mittel 20 % eler Tonerde dutch Fe 20 s vertre~en. Der Rest an AI~ O s und Fe~ Os sowie MgO und Fe 0 se~z~ neben dem Kali und Wasser den Bioti~ zusammen. Ein kleiner Tell yon K~/O mu6 als Orthoklas in Rechnung gestell~ werden, der dem Oligoklas isomorph bei- gemengt ist.

Durch Mul~iplikation der fiir die Gemeng~eile berechne~en Mole- kularquotienten mit dem Molekulargewich~ ergeben sich die Gewichts- prozen~e (p). Diese sind in Tabelle II zusammengestell~. I s t s das spezifische Gewicht eines Gemeng~eiles, so ist p sein Volumen, das auf die Summe 100 umgerechne~ die Volumprozente ergib~. Die Summe der Gewichtsprozente p dutch die Summe der Volumina ~- gib~ das spezifische Gewich~ des Gesteins, das mit dem beobachteten Qberein- stimmen muB, wenn die Berechnung richtig is& Die is~, wie aus den Werten ersich~lieh, der Fall.

Die beiden in ~hnlicher Art auf~retenden Gesteine yore Kessel- fall und yore RoBrucken kommen einander sowohl in der chemisehen Zusammensetzung als auch im NIineralbestand sehr nahe. Kleine Unterschiede in der Mineralfiihrung sind gleichwohl vorhanden; das Gestein yore Kesselfall enth~lt einen eisenreicheren Epido~ als das Rol~ruckner, das sogar nich~ unbe~r~chtlieh Zoisi~ .ffihr~. Der zweite Un~erschied ]ieg~ sodann im Hornbleudegehal~ des letzteren. Dieser Gemengteil zeigt durchaus keine Neigung, sich in Bioti~ umzuwandeln, wie im Floi~i~ yore Kesselfall, im Syenitgneis oder im unte, erw~hnten Flugkogelgneis; wir haben kein [~elik~ vor un.~, sonder~ einen gleich- berechtig~en ~ypomorphen Gemengteil, der mit den iibrigen vollo kommen im Gleichgewich~ steht.

E~ erschein~ nich~ unwichtig, nachzusehen, ob sich dieser Untero sckied in der Mineralfiihrung nicht doeh dutch die wenn auch ge°

b'ber einen Floitit aus dem Zentralgneis der Hohen Tauern. 2'5

ringen Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung erkl~iren l~l]t. Das Verh~ltnis AI~ 03 : Fes O~ ~- 13 : 1 fiir das RoBruckengestein und 1 0 : 1 im Floitit yore Kesselfall; dem kleineren FesOs-Gehalt entspricht das Auftreten yon Zoisit und Klinozoisit. Aueh die Horn- blendefiihrung finder ihre ErklRrung, wenn wir das VerhRltnis yon Ks O z u FeO -~- MgO-[- Fe~ 03 betrach~en. Dieses VerhRltnis ist 282 : 1300 bei Kesselfall, 231 : 1578 bei Rol]rucken. Bei letzterem reicht augenscheinlieh die Kalimenge nicht aus, um das ganze R O in Bioti~ ~iberzuffihren. Der Rest bleibt als Hornblende in der Meta- morphose bestehen.

Um die Stellung zu anderen Typen aus dem Zentralgneis in der Becke ' schen Dreiecksprojel~tion zur Anschauung zu bringen, wurden yon den folgenden Analysen die Projektionswerte ermittelt und naeh abnehmendem ao geordne~l).

Nr. 15. Aplitader im Granitgneis, Rotbach, Zillertaler Haupt- kamm.

Nr. 14. Nr. 24. Nr. 22.

Hochalmkern. Nr. 23. Nr. 29. Nr. 34.

kernS).

Aplitgneis, Radhausberg bei Gastein. Flaseriger Syenitgneis, Hochalmkern, Ramettenwaud. Flaseriger Granitgneis, Ubergang zum Syenitgneis,

Granitgneis, Rotbach, Zillertaler Hauptkamm. Kiirniger Syenitgneis, Hinteres ttierkar, Hoehalmkern. Flaserig schiefriger Floitit (Flugkogelgneis), Hoehalm-

K Floitit vom Kesselfall. Nr. 32. K~irniger Tonalitgneis, G~igenalpe, Zillertaler Hauptkette. R (36) Floitit, Ro•rucken. Nr. 37. Diorit-Amphibolit, GroBtrog, Zillertaler Hauptkette. Nr. 38. Biotit-Amphibolit, oberhalb der Hatzingslm, Radhaus-

berg bei Gastein. Die Projektionswerte fiir diese Typen sind in der Tabelle IH

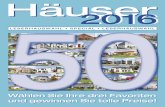

zusammengestellt. Im k C F-Dreieck (Fig. 1) sind sie dutch voile Kreise zur Darstellung gebracht und mit den gleichen Nummern bezeichnet. Die beiden Ringe mit Punkt stellen den Projektionsort der Floitite

I) Die Nummern sind die gleichen wie in F. Becke: Chemische Analysen yon kristallinen Gesteinen aus der Zentralkette der Ostalpen. Denkschr. d. Ak. d. Wiss. in Wien, m. n. Kl., Bd. 75, p. 162 u. folgende.

s) N~heres dar~Iber siehe L. Schurk: Der Flugkogelgneis aus dem Hoch- alm-Ankogelmassiv. Tscherm. rain. petr. Mitt. Bd. 33, H. U2, 1914, p. I.

76 .k. K6hler.

vom Kesselfall (K) und yore Rol]rucken (R) dar. Mi~ leerea Ringen sind schlieK]lich einige D a ly'sche Mittelwer~e eingetragen'), u. zw. be- deuten die Ringe yon links nach rechts der Reihe nach: hlaskit, Granit, Granodiorit;, Diorfi; (oberhalb der Verbindungslinie), Quarz- diori~, Gabbro und Peridotit.

Tabelle III.

I I 15 14 24 22 23 34 K*) 32 ) 37

a o

Co

fo

~ n

ab o r

fe m g c ~

al

81"5

85"2 9"2 5"6

9"8 68"3 21 "9

36"8 17-5

45"6

81"9

83'1 9"0 7"9

9"8 62"6 27'6

26"1 16"1

57 "8

73"7

72"7 15"4 11"9

17 "5 44"9 37 "6

47"8 48"9

3"2

75"0

67"4 10"8 21"8

13"8 55"3 30"9

32"2 30"3

37 "5

63"3

50"7 22"3 27"0

30 "6 39"8 29"6

44"3 41"4 14"3

65"5

48'1 24"9 27"0

34"0 43"4 22"6

47"6 36"9 15"5

S =

ss

58"1 56"8

26"3 24"4 25"1 29'9 48"6 45"7

48"3 55"2 39"7 27"3 11"5 17"5

27"4 47"0 60"01 ~0"5 12"6_ [ _2"5

*) Die Osann ' schea Werte fttr den Floitit yore Kesselfall sind: s ~ 65"2 a -~ 7"00 K = 1"14

c ~--- 7"25 n = 6"58 f ~ 15'75

B0"00

a) Projektionswerte siehe F. B e c k e : 0ber den Monzonit, in Festschrift C o r n e l i o D o e l t e r , Yerl. Steinkopf 1920,' p. 9.

Ober einen Floitit aus dem Zentrslgneis der Hohen Tauern. 77

In der Figur 1 sind diese Projektionswerte in der Becke'schen Dreiecksprojek~ion zur Dars~ellung gebracht; aus Ersparungsgr~inden is~ nut das Hauptdreieck und die Kiesels~urckurve wiedergegeben.

, l -b

. ~ , ' . ~ " o • ~ " R " ' " 15 a I q

-2

~ ° °35

• i i i i i t

Fig. 1.

Die Anordnung tier Punkte liit]~ zun~ichs~ erkennen, daI] alle Typen der pazifisehen Reihe angehSren. Unsere Floitite liegen im Dioritfelde. Die Kieselsiiurepunkte liegen entsprechend dem betr~icht- lichen Quarzgehal~ fiber der S~ttigungslinie.

Zeichnet man auch noch die Dreiecke der Feldspate und der dunklen Gemeng~eile und zeichne~ nach den Zahlen der Tabelle III die Positionen der Gesteins~ypen ein, so l~il]~ das Feldspa~dreieck den

78 A. KShler.

theore~isch bedeutend h6heren Anorthitgehalt erkennen. Er wiirde z. B. bei K zirka 43% An betragen, bei R zirks 53%, w~ihrend er nach der optischen Bestimmung 20~25~ bei beiden betriigt. Dies ist ffir kristalline Sehiefer der oberen und mittleren Tiefenstufe cha- rakteristiseh. Bei dieser Art der Metamorphose wird die Zusammen- setzung der Plagioklase albitreicher, der Anorthitgehalt geht in Zoisit und Epidot fiber. Der starke Gehalt an Orthoklassubstanz, der im Drei- eck zum Ausdruck kommt, steck~ im reichlich vorhandenen Biotik

Im Dreieck der dunklen Gemeng~eile zeig~ sich ein geringer Gehalt an ca. Weil die errechne~e Plagioklaszusammensetzung An- reicher ist, so erscheint eine betriichtliehe Menge Kalk im Feldspat- dreieek, der eigentlich im neugebildeten Epidot vorhanden is~. Eisen und Magnesium sind in ungeF~hr gleicher Menge vorhanden (Eisen fiberwiegt etwas).

Zur Beurteilung der systematischen Stellung der beiden basi- schen Gangges~eine is~ such der Vergleich mit den zugehSl~gen Hauptgesteinen yon Wich~igkeit. Das Gestein yore Kesselfall h":tt in dem Syeni~-Granitgneis auf, dessen variable Gesteinsarten in der oben zitierten Arbeit F. Beckes dutch die Analysen

14 Aplitgneis, Radhausberg , 22 Ubergang yore Granitgneis zum Syenitgneis, Radhausberg, 24 Syeni~gneis, Ramet~enwand, 29 Syenitgneis, hinteres Hierkar und 38 Biotitamphibolit, Hatzingalm

beleg~ sind. Das Gestein, das yore Floiti~ yore Kesselfall durchsetz~ ist, ist selbst nicht analysiert, kommt abet dem Syenitgneis Nr. 29 sehr nahe.

Das Ganggestein yore Ro6rucken liegt in einem Granodiorit- gneis der Zillertsler Hauptkette, der such nicht analysiert ist. Dem ganzen GesteinskSrper gehSren an:

15 Aplitgneis, Rotbach, 23 Granitgneis, Rotbach, 32 k~rniger Tonalitgneis yon der Gggenalpe und 37 Diorit-Amphibolit yon Gro~-Trog. Das Nebengestein der Rol]rucken-Floi~its mag ungef~hr in der

Mitte zwischen 23 und 32 stehn. Aus der Lage der Punkte im Dreieck geht mit Sicherheit her-

vor, dab in den Floititen ein metamorphes Eruptivgestein vorliegt und nieht etws eine metamorphe Sedimeutseholle, wie es bei der

Uber einen Floitit aus dem Zentralgneis der Hohen Tauern. 79

Beobaehtung in der Natur, besbnders am rechten Ufer der Ache, wo der wenig m~iehtige Gang ftirs freie Auge voUkommen dicht ist, er- seheinen mSchte. Sie ffigen sieh vort~refflieh in das Differentiations- bild der Zentralgneisgesteine ein. Die kleinen Unterschiede, die zwischen dem Syenitgneis des Radhausberges und dem Granodiorit- gneis der Zillertaler FIauptkette existieren, treten auch in den Gang- gesteinen auf. ]nsbesondere tritt dies im Ubersehul] der Kiesels~iure tiber der Siittigungslinie hervor, wie die folgenden Zahlen zeigen:

a~ Sitttigungs- s aus "der trberschul~ Quarz, wert yon So Analyse berechnet

K 48"1 62"0 65"5 3"5 17"8 R 41"2 60"3 65"0 4"7 20"0

Es wiire noch zu erw~ihnen, daft wir kein den Kersantiten ent- sprechendes Spaltungsprodukt vor uns haben, als welche sic z. T. aufgefaflt wurden (Weinsehenk); deren Projektionspunkte liegen niiher der Linie AF.

Chemisch und mineralo~sch reeht nahe verwandt diesen Gang- gesteinen ist Nr. 34, der Flugkogelgneis naeh L. Schurk , der, mannigfach zusammengesctzt, im wesentlichen einem Floiti~ ent- spricht und nach L. Schurk aus einem Eruptivgestein yon syeni- tiseh-didritischem Charakter hervorgegangen ist. Wit haben in ibm eine in die Sohieferhiille eingeschaltete basische Randfacies des Zen- tralgneises zu sehen. Der geringe Orthoklasgehalt und der saute Plagioklas (5% An) rtickl den Projektionspunk¢ gegen den A-Pol. Der Kiesels~urepunkt f~illt auf die Siit~igungsIinie, es sollte demnach kein freier Quarz vorhanden sein. Wiiren alle Basen in normaler Weise mit SiO~ ges~tti~, so wiirde dies aueh der Fall sein. Da aber im Olivin-Molekiil des Biotits weniger SiO 2 gebunden ist, so zeigf sich ein kleiner Uberschufi im freien Quarz.

Es sei mir am Schlusse meiner Axbei~ gestattet, meinem hoch- • erehrten Lehrer, Herrn Hofrat F. Becke, fiir mannigfache Rat- schl~ige den besten Dank zu sagen.

Mineralog. petrograph. Inst. der Universit~it Wien.