Vilssteg als Wahrzeichen des Mäandertals

-

Upload

martin-bauer -

Category

Documents

-

view

215 -

download

2

Transcript of Vilssteg als Wahrzeichen des Mäandertals

55© Ernst & Sohn Verlag für Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG, Berlin · Stahlbau 79 (2010), Heft 1

Im Zuge einer städtebaulichen Maßnahme im niederbayerischenVilstal wurde zur Aufwertung des Flussgebietes eine Fußgänger-brücke errichtet. Mit einer filigranen abgespannten Konstruktiongelang ein Bauwerk, das sich sowohl landschaftlich in das Ge-lände einfügt als auch den Erschließungsgedanken von Schuleund Sportgelände erfüllt. Im nachfolgenden Beitrag werden dieGeschichte des Vilsstegs sowie dessen Konstruktion und Baunäher erläutert.

Vilssteg – a pedestrian bridge as a landmark for the BavarianMäandertal. In the course of an urban development in the LowerBavarian Vilstal a pedestrian bridge has been erected to upvaluethe surroundings of the river. With a filigree guyed construction,a building structure has been succeeded which fits scenicallyinto the terrain as well as it fulfils the development idea of schooland sports ground. The following paper comments on the historyof the Vilssteg and its construction.

1 Allgemeines

Die niederbayerische Gemeinde Marklkofen liegt mittenim Naherholungsgebiet Mittleres Vilstal. Im Rahmen ei-nes Städtebauförderungsprogramms wird das Gebiet inund um Marklkofen derzeit neu gestaltet und so in vieler-lei Hinsicht aufgewertet. Teil dieser Gesamtmaßnahme istdas Mäandertal-Projekt, das die Naturschönheiten unddie Reize des Vilstales zu Informations- und Lehrzwecken

Vilssteg als Wahrzeichen des Mäandertals

Martin Bauer

Fachthemen

DOI: 10.1002/stab.200901272

bewusst machen und verdeutlichen soll. Neben der Ent-stehung eines Wasserspielplatzes für Kinder, eines Wild-nislabyrinths oder Naturwiesen ist der vor kurzem fertig-gestellte Vilssteg ein wichtiger Bestandteil dieses Projekts.

Dem Bau dieser Fußgängerbrücke liegt eine lange Ver-gangenheit zugrunde. Bereits vor Jahrhunderten war einhochwasserfreier Übergang über die Vils von großer Be-deutung, weil die Einwohner kleinerer umliegender Ort-schaften nach Marklkofen zur Arbeit gehen mussten. Dieswar lange Zeit durch einen hölzernen Steg gewährleistet,der jedoch im Jahr 1952 verschwand. DerVersuch, den Stegzu ersetzen, scheiterte in den 60-er Jahren aus Kosten-gründen. Somit mussten die Einwohner und Besucher vonMarklkofen bis heute warten, bis sie ihren Vilssteg an his-torischer Stelle wieder zurückbekamen (Bild 1).

2 Bauwerk2.1 Entwurfsgedanken

In einem ersten Schritt musste die Lage der Brücke festge-legt werden. Weil eine wichtige Funktion der Brücke dieErschließung des Sportgeländes von der Ortsseite her war,einigte man sich schnell auf den jetzigen Standort. Danachstanden verschiedene Konstruktionen und Baustoffe zurDiskussion. Wunsch des Bauherrn war, eine möglichst fili-grane Bauweise zu wählen, die sich bestmöglich in dieLandschaft einfügt.

An der geplanten Stelle hat die Vils bei Normalwasser-stand eine Breite von ca. 25 m. Beim HochwasserereignisHQ 100 verbreitert sich der Fluss jedoch auf ca. 45 m. In Be-sprechungen mit dem Wasserwirtschaftsamt wurde festge-legt, dass der Durchflussquerschnitt für das hundertjährigeHochwasserereignis von Überbau und Pfeilern nicht be-einträchtigt werden darf. Lediglich an einer der beidenUferseiten ist außerhalb des Fließquerschnitts bei Normal-wasserstand die Anordnung eines Pfeilers möglich.

Auf Grundlage dieser Rahmenbedingungen wurdenverschiedene Entwürfe in Abstimmung mit Planer und Bau-herrn vorgelegt. Die örtlichen Voraussetzungen zusammenmit den wasserrechtlichen Anforderungen führten bereitszu einem frühen Planungszeitpunkt zu einer Entscheidungfür eine Stahlkonstruktion mit Pylon und Abspannungen.Hinzu kam die einstimmige Meinung der Beteiligten, dasssich diese Konstruktion am besten in die Landschaft ein-fügt und die Anforderung an eine filigrane Bauweise er-füllt.

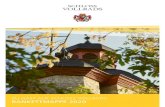

Bild 1. Blick auf den Steg von der OrtsseiteFig. 1. View of the pedestrian bridge from the town side

2.2 Konstruktion

DerVilssteg hat eine Brückenlänge von 47,85 m. Ungefährim Viertelspunkt der Brückenlängsachse ist ein Pylon ange-ordnet, der eine Höhe von 11,10 m in Bezug auf die Haupt-trägerachsen bzw. 14 m über Gelände aufweist (Bild 2).Am oberen Ende des Pylons wird der Überbau zurVerkür-zung der Spannweite auf beiden Seiten abgespannt. Diebeiden Rundrohre des Pylons sind am oberen Ende nachinnen geneigt und mit einem Stahlblech miteinander ver-bunden. An diesem Verbindungsblech sind auch die An-schlussbleche für die Zugelemente angeschlossen. Neigungund Form des Anschlussbleches wurden so konzipiert, dassalle Zugelemente an einem gemeinsamen Stahlteil ange-schlossen sind (Bild 3). Die Zugelemente sind als Zugstan-gensysteme aus hochfestem Stahl ausgeführt, die aufgrundihrer Länge von bis zu 28 m mit Muffenstößen verbundenwerden mussten.

Der Überbau besteht aus zwei Hauptträgern mit Walz-profilen HEAA 400. Die Abspannung mit Zugstangen inden Viertelspunkten des Hauptfeldes, das heißt im Abstandvon 8,75 m, ermöglichte die Reduzierung der Überbauhöheauf eine im Verhältnis zur Spannweite sehr geringe Höhevon 38 cm. Die beiden Hauptträger sind mit einem Radiusvon 1000 m ausgeführt und haben zueinander einen Achs-abstand von 2,50 m. Durch die Krümmung erfährt derFußgänger am Ende des Steges einen geringeren Wider-stand und empfindet damit eine angenehmere Flussüber-querung.

Als Belag wurde ein engmaschiger Gitterrost gewählt.Anfängliche Bedenken, die Transparenz des Belages könneängstliche Fußgänger vom Überqueren des Steges abhalten,erwiesen sich als unbegründet. Die enge Maschenweitevon 10 mm in Brückenlängsrichtung verhindert die Sichtauf die Wasseroberfläche (Bild 4). Dieser Gitterrostbelagist im Abstand von 1,25 m auf den Querträgern des Stegesaufgelagert, die als HEA 120-Träger ausgeführt und biege-steif mit dem Hauptträger verbunden sind.

Die Aussteifung der Belagsebene in Brückenquerrich-tung erfolgt über einen Verband aus zug- und drucksteifenRundrohrprofilen, die Querträger bilden die Druckgurte

56

M. Bauer · Vilssteg als Wahrzeichen des Mäandertals

Stahlbau 79 (2010), Heft 1

des Systems. Besondere Sorgfalt erforderte der Anschluss-punkt der Zugstangen am Überbau. Als Querträger an den maßgebenden Bereichen wurden Rundrohrprofile (244,5 × 11 mm) gewählt, die sich optisch von der übrigenTragkonstruktion des Überbaus absetzen und im Einklang

Bild 2. Querschnitt des VilsstegesFig. 2. Cross-section of the Vilssteg

Bild 3. Detailpunkt Pylonkopf mit Anschluss der ZugstangenFig. 3. Detail of the pylon crown with joint of tie rods

Bild 4. Blickwinkel Fußgänger beim ÜberquerenFig. 4. Angle of view – pedestrian while crossing the bridge

57

M. Bauer · Vilssteg als Wahrzeichen des Mäandertals

Stahlbau 79 (2010), Heft 1

zum Pylon stehen. Diese Querträger durchstoßen denHauptträger im Zentrum des Steges und werden über eineStahlplatte in Neigung der Zugstange abgeschlossen(Bild 5), an denen der Kurzschluss von Pylon und Über-bau mit den Zugelementen erfolgt.

Die Tragkonstruktion für das Geländer bilden Rund-rohre aus Edelstahl, die die Funktionen von Handlauf undPfosten übernehmen. Der Abstand der Querträger wieder-holt sich im Pfostenabstand, während die Füllung des Ge-länders als filigranes Edelstahlnetz im Einklang mit demGitterrostbelag steht. Die Gründung des Bauwerks erfolgtewegen des anstehenden nicht tragfähigen Baugrunds durchBohrpfähle, die mit einer Länge von ca. 8 m bis in die Kies-schichten einbinden und Widerlager sowie das Pylonfun-dament tragen.

2.3 Montage

Die Montage der Brücke erfolgte durch einen Autokran, derauf dem pylonseitigen Ufer aufgestellt wurde. Der hoheVorfertigungsgrad ermöglichte das Aufstellen der Haupt-konstruktion innerhalb von vier Tagen. Der Steg bestand

aus drei Teilen: Der werkseitig vorgefertigte Pylon wurdeals erstes Element auf dem Fundament aufgestellt und mitZugseilen lagegesichert. Anschließend erfolgte die Montagedes ersten Überbauteiles mit einer Länge von 22,90 m, dasüber drei Zugstangen pro Hauptträger am Pylonkopf be-festigt wurde (Bild 6). Zuletzt wurde der 24,95 m langezweite Teil des Überbaus eingehoben und die Hauptträgerund Verbandsdiagonalen miteinander verschraubt. Nachdem Einhängen der letzten Zugstangen war das Trag-system der Brücke bereits montiert. Abschließend erfolgtedie Montage von Gitterrostbelag und Geländer.

3 Berechnung und Schwingungsverhalten

Die Erstellung der statischen Berechnung für die Brücke er-folgte, bedingt durch ihre Geometrie, mit Hilfe eines räum-lichen Stabwerkprogramms, mit dem auch das Schwin-gungsverhalten am Gesamtsystem betrachtet werden konnte.Aufgrund der leichten Konstruktion war die dynamischeUntersuchung von Anfang an ein zentrales Thema. In Zu-sammenarbeit mit Professor Florian Neuner, Neuner + GrafBeratende Ingenieure, wurde die Schwingungsanfälligkeitdes Bauwerks untersucht. Dazu wurden unter Berücksich-tigung der Massen aus Eigengewicht die Eigenschwingun-gen des Systems ermittelt. Die statischen Effekte des Stab-durchhangs wurden durch den Ansatz eines scheinbarenE-Moduls berücksichtigt [1]. Die erste vertikale Eigen-schwingung ergab eine Frequenz von ca. 3,1 Hz für dieleere Brücke (Bild 7), die Anwesenheit von Personen imBereich des Schwingungsmaximums hemmt die Schwin-gung geringfügig. Diese berechneten Eigenfrequenzen lie-gen jedoch alle in einem Bereich, der durch Laufen oderHüpfen sehr leicht angeregt werden kann. Ohne zusätzli-che Dämpfungsmaßnahmen sind störende Schwingungendurch Laufen oder vorsätzliches Hüpfen nicht zu verhin-

Bild 5. Detail Anschluss Zugstangen am Überbau Fig. 5. Detail – connection tie rods to superstructure

Bild 6. Einhängen des ersten ÜberbauteilsFig. 6. Suspension of the first superstructure

Bild 7. Erste Eigenform der VertikalschwingungFig. 7. First natural frequency of the vertical vibration

dern. Auch ein Ziehen oder Rütteln an den Zugstangendurch Passanten kann die Brücke in Schwingungen ver-setzen. Für beide Fälle wurden Vorschläge erarbeitet, dieserSchwingungsproblematik entgegenzuwirken: Gegen die An-regung durch Fußgänger wurde ein Schwingungstilger di-mensioniert und gegen jene über die Zugstangen per Handwurde eine Festhaltekonstruktion empfohlen. Auf Wunschdes Bauherrn wurde aus Gründen der Ästhetik und derWirtschaftlichkeit vorerst auf die Ausführung beider Maß-nahmen verzichtet, diese können aber ohne großen Auf-wand jederzeit nachgerüstet werden.

Nach Fertigstellung des Steges wurde das Schwin-gungsverhalten vor Ort am fertigen Bauwerk beurteilt. DieVorberechnungen haben sich bestätigt, und die Konstruk-tion kann von Fußgängern in Bewegung versetzt werden.Dennoch entschied der Bauherr, auf den Einbau derDämpfer zu verzichten und gerade durch diese Dynamikder Brücke den Passanten ein bewusstes Erleben einerFlussüberquerung zu ermöglichen. Mit dem Bauherrnwurde vereinbart, das Benutzerverhalten zu verfolgen undermüdungskritische Details in turnusmäßigen Abständenzu überprüfen.

4 Zusammenfassung

Der Gemeinde Marklkofen in Zusammenarbeit mit Land-schaftsplanern und Ingenieuren ist es gelungen, ein StückNatur durch viel Gespür für Umwelt und Technik aufzu-werten. Der Pylon des Vilsstegs ist bereits von der Ferneein Anziehungspunkt und lädt ein, das Mäandertal zu be-suchen und die Reize der Natur und der Flusslandschafthautnah mitzuerleben. Die bisherige Resonanz der Ein-wohner und Besucher ist ein Beweis für die Attraktivitätdieses Naherholungsgebietes, das nunmehr über den Stegortsnah zugänglich ist.

58

Berichte

Stahlbau 79 (2010), Heft 1

Daten und FaktenBrückenlänge 47,85 mFreie Stützweite 35,00 mBelagsbreite 2,16 mBrückenfläche 103,36 m2

Pylonhöhe (über Gelände) 14,00 mGewicht der Stahlkonstruktion 18 tBaukosten (netto ohne Nebenkosten) 230000 €Bauzeit Massivbau: Nov. 2008

Stahlbau: März 2009

Am Bau Beteiligte:Bauherr:Gemeinde MarklkofenObjektplanung, Tragwerksplanung, Bauleitung:Apfelböck Ingenieurbüro GmbH DingolfingPrüfingenieur:LGA Prüfamt für Baustatik, LandshutGeologische Untersuchung:Rottal Geotechnik, EggenfeldenBauausführung:Mühlbauer, Stahl + Metallbau GmbH, Furth im Wald

Literatur

[1] Petersen, C.: Stahlbau – Grundlagen der Berechnung undbaulichen Ausbildung von Stahlbauten. Braunschweig/Wies-baden: Friedrich Vieweg und Sohn, 1993.

Autor dieses Beitrages:Dipl.-Ing. (FH) Martin Bauer, Apfelböck Ingenieurbüro GmbH, Stauseestraße 21, 84130 Dingolfing

Die neun Hallen der Neuen Messe in Stuttgart mit insge-samt über 100000 m2 Ausstellungsfläche haben weitge-spannte Hängedächer und F90-feuerbeständige Stahlkon-struktionen. Dabei bestehen Druck- und Zugstützen sowieRiegel aus betongefüllten Rohren mit und ohne Stahlkernsowie teilweise mit Beschichtung mit Dämmschichtbild-nern. Diese Mischform des baulichen Brandschutzes erfor-derte besondere Voruntersuchungen.

Stahlkonstruktionen

Die Neue Messe in Stuttgart ist unmittelbar an Flughafen,Autobahn und Eisenbahn angeschlossen und hat neungroße Hallen mit zusammen über 100000 m2 Ausstel-lungsfläche: eine große Halle (26800 m2), sieben bauglei-che Standardhallen (Bild 1) und eine kleine Halle(4900 m2). So wurden für die sieben Standardhallen1000 t Stahlkonstruktion (Stahlgüte S355) ausgeführt unddazu etwa 8000 vorgefertigte Baugruppen und für die

Hängedächer 600 Stahlseile mit über 4 km Gesamtlängeeingebaut.

Brandschutz für die Hallen der Neuen Messe in Stuttgart

Bild 1. Eine der sieben baugleichen Standardhallen derNeuen Messe in Stuttgart