Anregungsmaxima einiger Spektrallinien in den Schichten der positiven Säule des Wasserstoffs

Transcript of Anregungsmaxima einiger Spektrallinien in den Schichten der positiven Säule des Wasserstoffs

183

4. Anregzcngemaxtma etm$ger Spchfralldmderc dm den Schichten der poaitiven S&Wa dea Wasscrstof8;

con Brnst Law. (Mitteilung der Physikalisch-Technischen Reichsanetalt.)

Es besteht seit lingerer Zeit ein groBes Interesse, die Anregungsgrenzen und die Anreguugefunktionen der Spektral- Iinien des Wasserstoffs fastzustellen. Auf die Einzelheiten der varschiedenen experimentellen Methoden und ihre Ergebnisse ausfuhrlich einzugehen, erubrigt sich, sie sind mehrfach im Zusammenhang dargestellt.

In dieser Arbeit wurden die Anregungsmaxima ver- schiedener Linien in einer Wasserstoffschicht untersucbt. Diese Schichten zeigen bereits dem bloSen Auge deutlich Farb- gnderungen. S t a rk* ) hat ale erster den blauen Teil eines solchen Spektrums aufgenommen und dabei erhebliche Unter- schiede in der Intensitatsverteilung der einzelnen Linien ge- funden. Spaterhin hat besonders Seel igers) diese Methode mehrfach angewendet.

Die Versuchsanordnung bestand aus einem Rohr von etwa 4 cm lichter Weite, in das eine Wehneltkathode, die von einer besonderen Akkumulatorenbatterie gespeist wurde , und eine Kupferanode hineinragte. Der Entladungsweg betrug nur 11 cm. Meist entstanden bei geeigneten Drucken 3 bis 4 Schichten. Die elektrostatisch gemessene Spannung am Rohr betrug 130 bis 150 Volt, die Stromstiirke war rneist 50 bis 40 Milli- ampere. Als Stromquelle wurde ein Gleichstromumformer 1201600 Volt benutzt. In Serie mit dem Entladungsrohr lag zum Schutze gegen Lichtbogenbildung ein Silitstab. Das Ent-

1) J. Stark, Ann. d. Phys. 62. S. 272. 1917. 2) Die letzte Arbeit: R. Seeliger u. J. Okabo, Phps. Ztscbr. 26.

S. 337. 1924.

184 3. h . 4 .

ladungsrohr wurde dauernd von feuchtem Wasserstoff aus ejnem Kipp schen Apparat durchstribmt.

Bemerkenswert ist, daS der Wasserstoff nicht durch einen Quetschhahn oder eine Hapillare der Rtihre zugeleitet wurde, sondern durch einen undichten SchliK Eine derartige Anordnung zeigt Fig. 1. a ist der undichte Schliff, der in einem dichten, gefetteten Schliff b angeordnet ist. Der Schliff a ist entweder gar nicht, oder doch nur unvollstindig gefettet. Der Wasser- stoff tritt in einen vorher ausgepumpten Raum f ein und geht uber den undichten Schliff a in das Geisslerrohr. Die beiden

Fig. 1.

Schliffe c und b sind vorhanden, damit der Apparat geiiffnet und die Fettung des Schliffes a geregelt werden kann. Mit Hilfe dieser Anordnung ist es mijglich, auch mit langsam pumpenden Pumpen einen tagelang konstanten Druck bei durchstramenden Gas zu erhalten. Durch Veriindern des Drnckes .in dem durch die Hiihne d und e abschlie6baren Raum f kann man den Druck aufs feinste regnlieren und auch geringe Drucke von l/looo mm und darunter konstant halten. Hier gelang es mit dieser Anordnung tagelang auch nach Erneuerung der Gluhkathode immer wieder das gleiche Schichtbild zu er- reichen.

Die Schicht wurde auf dem Spalt verschiedener Prismen- spektrographen der PTR. mit geringer Verkleinerung ab- gebildet. Auf dem Spalt wurde meist ziemlich am oberen Ende als Marke ein Schattenobjekt von etwa 0,5 mm Durch- messer angebracht, das zur Orientierung fir die Lage der Spektrallinien diente. Die Spektrogramme (etwa eine Stunde Exposition) wurden so ausgewertet, da6 der Abstand des Maximums einer Spektrallinie von der Marke mit einem Kom- parator der PTR,, der Messungea in zwei. eueinandor senk-

Anregungsmaxima einiyer Spektrallinien usw. 185

rechten Richtungen gestattet., gemessen wurde. Zungchst wurde die photographische Platte so unter das Mikroskop des Kom- parators gelegt, daB bei horizontaler Bewegung des Schlittens das Fadenkreuz immer an der Marke entlang glitt. Es lieBen sich dann durch die vertikale Bewegung die Lage der Maxima zu der Marke bzw. zueinander bestimmen. Die Lage der Maxima wurde visuell aufgesucht. Auf diesem Wege konnte die Lage des Maximums auf etwa 0,l mm bestimmt werden. Hr. L. J anicki fiirte gelegentlich Kontrollmessungen Bus, deren Resultat sich mit den meinigen deckte. Jede Xessung wurde zweimal ausgefiihrt. Auch wurden zur Sicherstellung der Resultate an verschiedenen Platten Yessungen gemacht.

1. Die bhu-rote Schicht.

Die bisher am hiiufigsten untersuchte Schichtart hat der Kathode zu einen blauvioletten Saum, der Anode zu ist sie rot abschattiert. Derartige Schichten traten meist 3 bis 4 in unserm Rohr auf. Wir untersuchten zuniichst die erste, der Kathode am niichsten liegende Schicht.

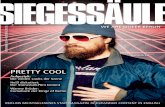

Bei bloBer Betrachtung der photographierten Schichten fallen zunilchst Unterschiede der Liinge der Linien im blauen Teil auf. Diese Teile sind von S t a r k und Seeliger nach einer ahnlichen Methode bereits untersucht. Gehrcke und L au haben mit der Methode des gebremsten Kathodenstrahls dort noch eine der roten und grnnen Fulcherbande ent- sprechende blaue Bande gefunden. Dieser Teil des Spektrums wird hier weniger bearbeitet. Das Hauptinteresse gilt dem Ort des Maximums der Balmerlinien, des Kontinuums and der roten und grnnen Fulcherbande. Wir geben im folgenden eine graphische Darstellung (Fig. 2) iiber die Lage der Maxima auf der photographischen Platte. Die graphische Darstellung gibt die Lage der Maxima in der Schicht ghnlich wie dm Spektrogramm wieder. Nur sind die Linien nicht nach der Wellenliinge geordnet, sondern die zusammengeharigen Linien sind auf einer Vertikalen zusammengestellt. Man sieht, die Orte der Maxima verteilen sich auf etwa 1,6 mm der Photo- graphie. Der Ort des Maximums von I€,, wird gleich Null geaetzt; Ha liegt der Kathode am nachsten.

186 E. Jau.

a) Wie man sieht, liegen die Anregungamaxima von Baa, HS, H? an verschiedenen Stellen der Schicht. Die Linien Hd, HZ usw. sind nicht vorhanden.

Die einfachste Annahme ist, da6 die Maxima der Balmer- eerie dicht an die Stellen der Anregungsgrenzen fallen. Da die theoretische Anregungsgeschwindigkeit von Ha 12 Volt, die von H, 13 Volt betragt, viirde dann die gesanite Geschwindig- keitszunahme in einer Schiclit nur 1 Volt betragen. Das ist zuniichst sehr unwahrscheinlich. Der Spannungsabfall an einer Schicht betragt auch hier etwa 30 Volt, wie aus der Gesamt- Rpannung hervorgeht. Eine Geschwindigkeitszunahme von nur

1 Volt wurde auch unter 0 2

F 8 z fiir die ungeordnete Gc- schwindigkeit der Elek-

z I 1

< g

5 e tronen mit der bisherigen t 3 Anschauung nicht ver- 8 2 I

s i: 8 einbar sein. Wenn also a . t l a 0 eine so geringe Ge- schwindigkeitszunahme

reell sein 8011, so mussen noch besondere Griinde vorhanden sein.

Urn den Schvierig- keitcn auszuwaichen, stellen wir uns zrinachst nicht auf den Standpunkt, da6 Anregungsgrenzen und a4nregungsmaxima zusammerfallen, sondern

machen versuchsweise die andere Annahme, da0 die Anregungs- maxima weiter voneinander entfornt liegen als die Auregungy- grenzen.a) Unter dieser Annahme bleibt vollig unverstand-

Q 5

m 9 Berncksichtigung der 4

Q 5 2 e H e r t z schen Formeln l)

J Z i J m a 5 - 5

w - * Y

Fig. 2.

1) Giinther.Scbulze, Ztschr. f. Phys. 31. S. 1. 1925. 2) Dies strht scheinbar mit den Ergebnissen See l igers iiber An-

regungsfunktionen bei gebremsten Kathodenstrahlen in Eiuklang ; doch kann man aus den Anregungsfunktionen im gebremsten Kathodenstrahl nicht unmittelbar auf die Anregungsfunktion einer Schicht schlieBen,

Anregungsmarima einiger Spektrallinien usw. 187

lich, warum in der Schicht die Balmerserie mit Ry aufhiirt. Fh mii6te doch dann in der Nahe, wo f& Hy ein Anregungs. maximum besteht, Hd die Anregungsgrenze liingst iiberschritten haben, also Hd auf dem Spektrogramm sichtbar sein. Dies ist aber nicht der Fall. Es bleibt daher kaum eine andere Deutung als die friihere, da8 tatsachlich die Anregung,g Q renze und das Anregungsmaximum bei Ha, Hs, By nahezu zu- sammenfdlt.

Aus der graphischen Darstellung sieht man ferner, da6 der Abstand Ha und Hs nur etwa die Hiilfte von dem zwischen I;lS und Ify betragt. Die theoretischen Anregungs- grenzen liegen fiir Ha bei 12 Volt, f i r H bei 12,1, fur Hy bei 13 Volt. Dieser Befund ist im Eindang mit dem be- kannten Verlauf des Potentialgradienten. Dieser Gradient ist auf der kathodischen Seite der Schicht (wo €la sein Maximum hat) grii6er als auf der anodischen Seite (wo By sein Maxi- mum hat).

Man dad nicht unerwiihnt lassen, da6 diem BetracMungen noch einen Umstand, niimlich die Konzentration der Trager, unberiicksichtigt lassen. Hierauf wird weiter unten ein- gegangen.

b) Die roten und griinen Fulcherbandenl) bestehen im wesentlichen aus einer Serie von Triplets. Die kurzwelligste der drei Linien pfiegt die lichtstarkste zu sein. Der Ort des Maximums dieser Hauptlinien ist aus der graphischen Dar- stellung zu entnehmen. Wie man sieht, liegen die kurz- aelligeren Linien jedes der beiden Bandensysteme niiher an der Kathode, also vermutlich bei kleineren Elektronengeschwindig-

denn in eiper Anordnung fur gebremste Kathodenstrahlen mit den ver- schiedencn metdischen Netzen ist nach Wood*) und Gehrcke und Lau %) die Existene von Atomwasserstoff sehr unwahrschcinlich. Die Anregung setzt demnach eine Dissoziation von Wasserstoff voraua, was in der Schicht vermutlich unn6tig ist, da Atrmwasserstoff genfigend vorhauden ist. .

1) tfber die Frage der Zuordnung dcr Linien vgl. besonders R. Mecke, Phps. Ztschr. 26. S. 217. 1925; ferner W. E. Curtis, Proc. Royal Yociety, A 107. S. 570. 1925.

2) R. W. Wood, Phil. Mag. 44. S. 638 bis 546. 1922. 3) E. Gehrcke u. E. Lau, Sitzungsberirht der preuhchcn Akad.

XXXIr. S. 453. 1922.

188 E. Lau.

keiten als die langwelligeren. Das ist nmgekehrt wie bei den Balmerlinien. Das gesamte grune Bandensystem liegt nach meinen Hessungen bei et was griioeren Elektronen- geschwindigkeiten als das rote. Ebenso wie bei der Balmer- serie rticken die Maxima der Bandenlinien um so weiter auseinander, je mehr man sich dem anodischen Ende der Schicht niihert. Benutzt man Ha, Ha, H y ale Eichmarken fur Elektronengeschwindigkeiten, so erge ben sich die Unterschiede der Anregungsspannungen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Hauptlinien sines Bandensystems von der GroBe 0,OS bis 0,08 Volt.

Dies Ergebnis findet eine Stiitze in friiheren Beobachtungen. (3-e h r c k e und L a u haben Aufnahmen mit gebremsten Kathoden- strahl gewonnen, aus denen hervorgeht, daf3 die Anregungs- grenzen der Hauptlinien sehr nahe beieinander liegen ; auch die Anregungsmaxima lagen 80 nahe beieinander, daB es un- moglich war, Unterschiede in den Anregungsverhiiltnissen zu finden. Hieraus folgt, in Ubereinstimmung mit den bisherigen Ergebnissen, daS fur die jetzt in der Schicht gefundenen LJnter- schiede der AnregungsSrter der Linien der Fulcherbanden die entsprechenden Anregungsspanriungen nur wenig unterschieden sein kijnnen.

Die Rauptlinien der Fulcherbanden gehoren zu einem Triplet. Diese Tripletgruppen scheinen die Anregungsmaxima immer an den gleichen Stellen der Schicht zu haben. Das- selbe gilt fur die iibrigen, meist lichtschwiicheren, auch zu den Banden gehorigen Linien. Doch ist zu bemerken, daB die Linie 6400 auf der Hiihe der Hauptlinie 6327, die Linien 6363 und 6300 auf der Hohe der Hauptlinie 6224 zu liegen scheinen, also nicht dort, wo die unmittelbar benachbarten Hauptlinien ihr Maximum baben. Uber diese Einzelheiten miissen die Ergebnisse noch mit besseren experimentellen Hilfsmitteln vertieft werden (Aufnahme mit grbBerer Dispersion, Photo- metrie).

Uber die Intensitat der Fulcherbanden in der Schicht l k B t sich aus einem Vergleich der Aufnahmen der positiven Slule oder auch einer einzelnen Schicht mit den Photographien des gebremsten Kathodenstrahls folgendes aussagen: Beim ge- bremsten Kathodenstrahl sind die Hauptlinien der Fulcher-

Anregungsmaxima einigcr Spektrallinien usw. 189

banden jedes Systems fast gleich stark, dagegen in der Schicht sind di0 langwelligen Linien, d. h. Linien mit grbBeren An- regungsspannungen, erheblich lichtschwacher ale die kurz- welligeren. Dieser Befund la& sich auf die Seltenheit . der schnelleren Elektronen zuriickfuhren.

c) Auch das Kontinuum tritt wie stets, wenn das Viel- linienspektrum stark ist, in den Schichten auf. Aus frtiheren Untersuchungen hat sich ergeben, da6 das Kontinuum durch geringere Elektronengeschwindigkeiten anregbarer ist als die Fulcherbande. Dieses Resultat ist im Einklang mit dem Auf- treten in der Schicht. DasKontinuum befindet sich, wie aus der graphischen Darstellung ersichtlich ist, an einer Stelle, die der Kathode niiher ist als die meisten Linien der Fulcherbande. Horton und Dawis l) fanden als Anregungsspannung des Kontinuums 12,6 Volt. Es hat demnach etwa dieselbe An- regungsspannung wie Es. Auch bei meinen Photographien liegt das Kontinuum in unmittelbarer Nachbarschaft von Hs. Das ist eine Bestltigung obiger Auffassung. Ferner ist be- kannt, da6 das Anregungsmaximum bis tief in das Ultra- violett hinein bei derselben Anregungsspannung liegt. Auch bei der Ausmessung der Lage des Maximums auf den Platten der photographierten Schicht ergab sich, da6 innerhalb der Fehler das Maximum zwischen 4000 und 5000 &-E. an der- selben Stelle liegt.

d) Die zweite blaurote Schicht ist nicht vbllig gleich der ersten, trotzdem sie dem blo6en Auge ebenso gefhbt erscheint. Die wichtigste Besonderheit ist: Ha geht weit uber den Rand der Schicht hinaus der Kathode zu. Wenn man also auf die graphische Darstellung zuruckgeht, so wurde Ha an derselben Stelle liegen. H' wiirde gleichfalls an derselben Stelle bleiben. Samtliche anderen Maxima wurden aber um etwa 0,3 mm der Anode zu riicken. Das Kontinuum und die Fulcherbanden behalten ihre Stellung zueinander. Die Deutung der Tatsache, da6 €la und Hs ngher zur Kathode hin liegen, ist wohl darin zu finden, daB innerhalb der ersten Schicht eine starke Kon- zentrationsabnahme vom Atomwasserstoff zur Kathode hin stattfindet.

1) VgL'hieren E. Gtehrcke u. E.Lau, Ann. d. Phye. 76. S. 673. 1925. Annalen der Physlk. 1V. Folge. 77. 13

190 L Lau.

2. Die rotblauen Sohiohten. Bei etwas geringerem Druck verhdert sich das Schicht-

bild folgenderma6en. Die Schichten springen pliitzlich ziemlich dicht an die Kathode, ihre Zahl wachst in dem Rohrteil von 11 cm Lange gleichzeitig von 4 auf 6 bis 8. Die erste Schicht zeigt der Kathode zugewendet einen rotlichen Saum, wlihrend der der Anode zugewendete Teil blauviolett ist. Auch die nachsten Schichten zeigen ein ahnliches Aussehen. Schon bei Betrachtung mit bloBem Auge sind also die Schichtfarbungen jetzt in umgekehrter Reihenfolge wie bei den zuerst be- schriebenen Schichten. Auf der Photographie zeigt sich etwas durchaus Bhnliches. Am kathodischen Rand sind samtliche Linien der Fulcherbanden lichtstark vorhanden, die kurz- welligeren eines Bandensystems setzten sich weiter zur Anode hin fort. Auch das Kontinuum erreicht sein Maximum erst da, wo die meisten Linien der Fulcherbanden bereits im Ab- klingen begriffen sind. Ba erscheint erst ganz am anodischen Ende der Schicht. Bemerkenswert ist, daB die Gesamtspannung an dem Rohr keineswegs verandert wird. Es fdl t also auf jede Schicht nur etwa die halbe Spannung von den zuerst be- schriebenen Schichten. Man kommt demnach zu dem Resultat, da6 eine kritische Spannung an den Schichten besteht, bei der sich die Reihenfolge der anregenden Elektronengeschwindig- keiten umkehrt. Diese kritische Spannung an einer Schicht zu realisieren, scheint sehr schwer zu sein. Mir ist es nur gelungen, eine erheblich hiihere oder eine erheblich niedrigere Spannung zu erzielen. Der Ubergang erfolgte bei Druck- anderung sprungweise.

Oben wurden Bedenken geaufiert, da6 die geringe Elek- tronenbeschleunigung, die sich aus dem Ort der Balmerlinien ergibt, im Widerspruch zu den bisherigen Annahmen steht. Nunmehr sehen wir, daB aus dem Ort der Linien sogar eine Abnahme der Geschwindigkeit gefolgert werden mu8. Wir miissen demnach mit einem Elektronenbremsvorgang wohl infolge von StoBverlusten zu rechnen haben. Dieser Brems- vorgang gestattet erst von einer bestimmten Feldstarke an eine Beschleunigung der Elektronen, sonst tritt eine Bremsung ein. Vielleicht erklart sich das Kontinuum aus einem derartigen Bremsvorgang. Wir hatten d a m eine kontinuierliche Brems-

Anregungsmazima einiger Spektrallinien USW. 191

strahlung, iihnlich wie im Rontgengebiet, vor uns. Das Auf- treten von Sekundkelektronen allein kann den Bremsvorgang nicht erklken, denn dann miiBte infolge von Raumladung die Feldrichtung innerhalb einer Schicht zweiter Art umgekehrt werden konnen. Dafur liegt kein Anhalt Tor.

3. Doppelschichten.

Im Gegensatz zu den Schichten zweiter Art entstehen die Doppelschichten allmahlich bei langerer Brenndauer aus

Schichten der ersten Art. Meist aus zwei aufeinanderfolgenden d

sehen sie so aus, da6 von der 2 1 Kathode angefangen, erst ein ';d 8 z

violetter Teil entsteht. Man ' L1

kann sagen, es sieht fast aw, 1 3 3 d

8 D

1 3 ::

blauer Teil, dann ein dunkel- braunroter Teil und dann ein P M

Q I g

t/cc als ob eine Schicht der ersten O r I Art mit einer der zweiten Art aneinandergefiigt ware. Eine derartige Schicht hat einen gleichen Spannungsabfall wie zwei Schichten der ersten Art. Aus vier Schichten werden all- miihlich zwei Doppelschichten. Bei langerer Brenndauer tritt allerdings an der Anode eine dritteDoppelschicht auf, wahrend die anderen Doppelschichten etwas zusammenriicken. Dann sinkt die Spannung, die an den Doppelschichten ist. Oft ver- tinderten die Doppdschichten sich in dem Sinn, da6 ein

Fig. 3. Schichtpaar entstand, wovon die eine Schicht blau, die andere rotlich war. Das Leuchten der blauen Schicht besteht d a m fast allein aus dem Kontinuum.

In der graphischen Darstellung (Fig. 3) geben wir die Lage der Intensifatsmaxima in einer Doppelschicht wieder,

13*

19e 8. Xau.

wenn die Farbenfolge wie zuerst beschrieben ist. Und zwar ist es nicht die erste Doppelschicht, sondern die zweite. Ver- gleichen wir die Darstellung mit der ersten graphischen Dar- stellung, so finden wir fur die Balmerserie und das Kontinuum zunachst einfach eine Verdoppelung der Anordnung in der einfachen Schicht. Allerdings mu6 man zum Vergleich auch dort die zweite Schicht heranziehen, bei der Ha und E’ vor das Kontinuum geriickt ist. Wurden wir die erste Doppel- schicht darstelien, so mii6ten wir das erste Maximum von H, fortlassen, und die iibrigen Linien wiirden die gleiche An- ordnung haben. Die Fulcherbande erscheint nur einmal. Die Reihenfolge der Linien ist erhalten, aber die Abstandsfolgen sind vollig verandert. Die Abstande sind jetzt bei den kurzeren Wellen viel gr8Ber als bei den langeren Wellen. Schlie6t man von diesem Befund auf die Elektronengeschwindig- keiten, so wird man sagen miissen: in der Gegend des Kon- tinuums 1 findet nur eine geringe Elektronenbeschleunigung statt. Vor dem Kontinuum 2 dagegen ist die Beschleunigung grober.

Wir wissen, da6 H, eine andere Elektronengeschwindig- keit hat wie die Bandenlinie 6224; wir miissen demnach an- nehmen, dab Tor dem Hontinuum 2 zwei verschiedene Elek- tronengeschwindigkeiten vorhanden sind, die sich allerdings nur um etwa ein Volt unterscheiden diirften.

See l ige r vermutet, da6 auger den Elektronen, die den Leuchtvorgang bewirken, noch viel schnellere Elektronen in der geschichteten Entladung vorhanden sind. Das scheint mir sehr unwahrscheinlich. Derartige Elektronen miibten sowohl die Balmerserie als auch eine gro6e Anzahl blauer Linien (insbesondere die Gruppe um 4630) des Viellinienspektrums anregen. Man kennt die Anregungsfunktion dieser Linien zum Teil so genau, da6 man weib, da6 sie auch bei Anregung von 100 Volt und mehr noch ein Leuchten zeigen mii6ten. Es scheint vielmehr fur die geschichtete Entladung im Wasser- stoff charakteristisch zu sein, da6 Geschwindigkeiten iiber 13 Volt kaum vorkommen. Erst bei grogen Stromstiirken und feuchtem Wasserstoff in weiten Rohren hart die Schichtung auf und andern sich die Verhaltnisse (vgl. W o o d und G e h r c k e und Lau). Pam hiirt sowohl die Schichtung als auch die

Anreyungsmaxz’ma einiger Spektrallinien USW. 193

starke Beschrankung der anregenden Elektronengeschwindig- keiten auf.

Zum SchluB sei noch auf Erscheinungen, die bei Ver- unreinigung des Wasserstoffs anftraten, hingewiesen. Stark hat bereits bei einfachen Schichten erster Art gezeigt, da8 die Rg-Linien entsprechend ihrer geringeren Anregungsgeschwindig- keit niiher an der Kathode auftreten. Bei Verunreinigung des Wasserstoffs mit Stickstoff zeigt sich, da6 die roten Banden etwa in derselben Hohe wie Ha auftreten.

Zusammenfasaung.

Die Stellen maximalen Leuchtens verschiedener Spektral- linien nnd des Kontinuums sind in einer Schicht der positiven Siiule des Wasserstoffs untersucht worden. Es wurde ein undichter Schliff zur Regnlierung des striimenden Wasserstoffa benutzt. Die Hauptergebnisse sind:

1. Die Balmerlinien Ha, Es, Hy liegen an verschiedenen Stellen der Schicht.

2. Die Hauptlinien der E’ulcherbanden: 6430, 6327, 6224, 6121, 6018 und 5656, 5548, 5420, 5302 liegen an verschiedenen Stellen der Schicht, und zwar so, da8 die kurzwelligsten Linien eines Systems, also 6018 und 5302 bei den kleinsten Elektronen- geschwindigkeiten auftreten.

3. Das Maximum des kontinuierlichen Spektrums liegt von 5000 bis 4000 A.-E. etwa an derselben Stelle der Schicht.

4. Bei Schichten mit geringerem Potentialgefalle tritt eine Umkehr der Reihenfolge der Stellen maximalen Leuchtens ein.

5. Die Geschwindigkeit der Elektronen andert sich inner- halb einer Schicht vermutlich nur urn ein Volt. Es tritt j e nach der Schichtart bald eine Beschleunigung bald eine Ver- langsamung der Elektronen ein.

6. Zur Erklirung der geringen h d e r u n g der Elektronen- geschwindigkeit innerhalb einer Schicht werden als Ursache einer Bremsung StoBverluste an Wasserstoffmolekeln angenommen und die Vermutung ausgesprochen, da6 das Kontinuum eine Bremsstrahlung ist.

7. Die Anregungsmaxima einzelner Spektrallinien in einer Doppelschicht sind untersucht worden. Die Balmerserie und

194 E. Lau. Anregungsmaxima einiger SpektraZZinien usw.

das Kontinuum hat zwei Maxima. Die Fulcherbande tritt nur einmal auf.

8. Die erste Schicht, von der Kathode aus gerechnet, unterscheidet sich bei einfachen und bei doppelten Schichten von den folgenden im wesentlichen dadurch, da6 nach der Kathode zu die Balmerserie, insbesondere Ha und I$, stark geschwacht wird.

9. Es ist kein Anhalt vorhanden, da6 auBer den anregen- den Elektronen noch solche mit grb6eren Geschwindigkeiten in der positiven Saule vorhanden sind.

(Eingegangen 30. April 1925.)