Blick zurück: 50 Jahre Expo und Atomium in Brüssel

Transcript of Blick zurück: 50 Jahre Expo und Atomium in Brüssel

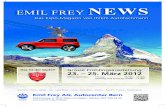

Dennoch: Seit dem Jahr 1958 lässt sich das Atomium als Riesenmodell für die kubisch-raumzentrierte (auch: kubisch-innenzentrierte) Ele-mentarzelle verwenden und Pädago-gen können daraus Rechenaufgaben zur Raumausfüllung konstruieren.

Verliebt in das Atomium

� Der Schöpfer des Atomiums, An-dré Waterkeyn, erklärte im Jahr 1958 in einer Broschüre, dass das Atomi-

� Weltausstellungen gibt es seit dem Jahr 1851. Nicht alle sind je-doch von dem 1928 in Paris gegrün-deten Bureau International des Ex-position offiziell als Exposition Mondiale (Expo) anerkannt. Der Gedanke, die Leistungen der Natio-nen in einem einzigen Gebäude zu zeigen, ließ sich nur 1851 in London im Kristallpalast – er brannte 1936 ab –, 1855 in Paris und 1862 wiederum in London verwirklichen; ab der Weltausstellung im Jahr 1867 in Paris mussten aus Platzgründen länder-eigene Pavillons errichtet werden.

Das Prinzip der Pavillons hat sich so bewährt, dass alle folgenden Welt-ausstellungen darauf zurückgriffen. Die Expo 1958 in Brüssel war zudem in neun übergeordnete Sektionen ge-gliedert. Die Belgian Section nahm al-lein ein Drittel des gesamten Ausstel-lungsgeländes ein. In der Foreign Section hatten 50 Nationen kleinere und größere Pavillons errichtet. Die International Section beherbergte un-ter anderem die Europäische Ge-meinschaft für Kohle und Stahl und die Vereinten Nationen.

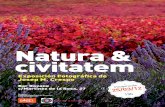

Das bedeutendste Gebäude – weil neuartig und weithin sichtbar – auf der Brüsseler Weltausstellung 1958 war das Atomium. Das Bauwerk wur-de Atomium getauft, weil es sich um ein Symbol des Atombegriffs handelt, aber es soll Irritationen gegeben ha-ben, weil ja nicht das Modell eines Atoms, sondern das Modell einer Ele-mentarzelle, nämlich der des �-Ei-sens in 165-milliardenfacher Vergrö-ßerung erbaut wurde.

Mit Feuerwerken und Ausstellungen erinnert Brüssel an die Weltausstellung vor 50 Jahren.

Dem Chemiker ist die Expo 1958 wegen eines ganz besonderen Bauwerks ein Begriff.

und Atomium in Brüssel

Blick zurück: 50 Jahre Expo

�Chemiegeschichte�

um hauptsächlich aus ästhetischen Gründen von seinem Vorbild, dem �-Eisen, abweicht. So entspricht das Verhältnis von Kugel- zu Gesamtgrö-ße nicht dem tatsächlichen. Auch die Stellung des Atomiums, nämlich auf einer Kugel stehend, ist auf künstleri-sche und praktische Gründe zurück-zuführen: So erforderte diese Stellung drei Stützen, die den Einbau von Treppen ermöglichten.

Der Durchmesser jeder der neun Kugeln des Atomiums beträgt 18 Me-

Abb. 1.

Das Atomium –

Star der Weltaus-

stellung 1958 in

Brüssel.

(Fotos: Reiner Ellmer)

533

Nachrichten aus der Chemie | 56 | Mai 2008 | www.gdch.de/nachrichten

ter, sechs von ihnen sind für die Be-sucher zugänglich. Die 20 Verbin-dungsröhren haben einen Durch-messer von 3 Metern, sie sind 18 oder 23 Meter lang. Die Gesamtmas-se des Atomiums wird mit 2400 Ton-nen angegeben.

Das imposante, 102 Meter hohe Gebäude sollte während der Weltaus-stellung 1958 durch seine Erschei-nung und durch die Ausstellungen im Innern die Besucher auf die Mög-lichkeiten der friedlichen Nutzung der Kernenergie hinweisen. Es ist si-cher nie untersucht worden, ob und in welchem Maße dieses Ziel erreicht wurde.

vierte Atomium seiner Umgebung länger trotzt als die Erstausgabe: Die Außenhaut der neun Kugeln besteht nun nicht mehr aus Aluminium, sondern aus Edelstahl (neunmal 1082 m2), und für die 180 durch-sichtigen Scheiben wurde Polycar-bonat verwendet, das zusätzlich beidseitig durch einen Lack ge-schützt ist.

Die ungeformten Polycarbonat-platten lieferte das Unternehmen Eriks aus Hoboken/Belgien an die KRD Coatings in Geesthacht. Dort wurden die Platten erwärmt und auf eigenen, konvexen Trägern allmäh-lich verformt. Direkt nach der Form-gebung wurde der auf Siloxanen ba-sierende Lack aufgetragen. Er bildet nun auf der Innen- und Außenseite der Scheiben einen hauchdünnen, flexiblen, aber trotzdem harten und robusten Film. Der Lack ist dank eingebauter UV-Filter vor den nega-tiven Einflüssen des Sonnenlichts geschützt. Lacke der KRD Coatings schützen beispielsweise auch das Dach des Athener Olympia-Stadions „Spyridon Louis“.

Ein Wahrzeichen im neuen Glanz

� Das renovierte Atomium wurde am 18. Februar 2006 wiedereröffnet. Seitdem strömen die Besucher wie-der zu einer der berühmtesten Se-henswürdigkeiten Brüssels. Einen Besuch an einem Wochenende des Jubiläumsjahres sollte man jedoch vermeiden – besonders wenn man mit dem Lift fahren will, denn der war zwar vor 50 Jahren der schnells-te in Europa, seine Kapazität ist aber den derzeitigen Besucherzahlen nicht immer gewachsen. Zum Glück gibt es Rolltreppen in einigen Röh-ren und Treppen mit 200 Stufen in zwei der 35 Meter hohen Stützen.

Doch auch ohne Innenbesichti-gung ist das Atomium ein Wahrzei-chen. Der Betreiberverein bewirbt sein Gebäude mit dem Slogan „The most astonishing building in the world“. Besonders imposant ist der Blick über Belgiens Hauptstadt aus der obersten Kugel und die Illumi-nation.

Reiner Ellmer, Schwerte

Abb. 2.

Die Kugeln des

Atomiums sollen

Atome im Gitter des

�-Eisens darstellen.

Das Atomium sollte nur während der sechs Monate dauernden Welt-ausstellung 1958 stehen und dann abgebaut werden. Aus diesem Grund hatte der Architekt für die Außen-haut der Kugeln Aluminium verwen-det. Doch die Brüsseler verliebten sich in die glänzenden Kugeln, das Gebäude blieb und zog jährlich bis zu 400 000 Besucher an. Allerdings konnte das Atomium Atmosphäre und Wetter nicht auf Dauer trotzen: Das Aluminium verlor seinen Glanz, die Polymethylmeth acrylatscheiben wurden blind, die Gäste blieben aus. Erneut kam ein Abriss ins Gespräch. Als dann noch Löcher, Rost und Brü-chigkeit auftraten, musste das Bau-werk im Jahr 2003 geschlossen wer-den. Aber die Brüsseler wollten sich nicht von dem Prestigeobjekt der bel-gischen Metallindustrie trennen.

Werkstofftausch

� Die Renovierung dauerte von 2003 bis 2006 und kostete 27,5 Mil-lionen Euro. Die Hauptkosten tru-gen der belgische Staat, die Kommu-ne, Sponsoren und der gemeinnützi-ge Betreiberverein. Auch Privatper-sonen konnten die Renovierung sponsern, indem sie eines von 1000 dreieckigen Aluminiumstücken des Original-Atomiums zum Stückpreis von 1000 Euro kauften.

Vor allem zwei bauliche Maßnah-men lassen hoffen, dass das reno-

� Weltausstellung 1958 in Brüssel

ne warf für die Besucher blaue Po-

lyethylenplaketten mit 75 mm

Durchmesser aus, die das Logo der

Ausstellung zeigten; beschickt wur-

de die Maschine mit angelieferten

Granalien.

Die Architekten Egon Eiermann

und Sep Ruf entwarfen den deut-

schen Pavillon. Er hatte die Form

einer Gruppe aus acht Glaskuben.

Beide Architekten festigten damit

ihr Renommee: Eiermann schuf

später u. a. noch die neue Ge-

dächtniskirche in Berlin und Ruf

den Kanzlerbungalow in Bonn.

Naturwissenschaftlich interessier-

te Besucher faszinierte neben dem

Atomium auch der Internationale

Palast der Wissenschaft mit seinen

19 Nationen: Besonders die gläser-

ne halbtechnische Anlage zur Poly-

merisation von Ethylen der Farb-

werke Hoechst war oft von Interes-

senten umlagert. Später stand sie

über drei Jahrzehnte lang im Deut-

schen Museum in München, war

dort aus Sicherheitsgründen aber

nie in Betrieb. In Brüssel lieferte sie

weißes Polyethylenpulver. Eine da-

neben stehende Spritzgussmaschi-

�Magazin� Atomium 534

Nachrichten aus der Chemie | 56 | Mai 2008 | www.gdch.de/nachrichten