HCI-12 -Gesetze und Normen - schmiedecke und Normen.pdf · TFH Berlin Normen § Norm DIN EN ISO...

Transcript of HCI-12 -Gesetze und Normen - schmiedecke und Normen.pdf · TFH Berlin Normen § Norm DIN EN ISO...

TFH Berlin

HCI-12 - Gesetze und NormenØÜberblickØBildschArbV und BITVØDIN EN ISO 6385, 9241, 14915ØShneidermans "Goldene Regeln"

© Ilse Schmiedecke 2013BHT Berlin

TFH Berlin

Ergonomie per Gesetz?

§ Schlecht gestaltete Arbeit macht krank!– körperliche Beschwerden– psychische Beschwerden– Leistungseinbrüche– soziale Einbrüche– plötzliche Erkrankungen

§ Menschengerechte Arbeitsgestaltung ist gültiges Arbeitsrecht!– DIN EN ISO 9241, Teil 2– Betriebsverfassungsgesetz § 75,2– DIN EN ISO 10075– Bildschirmarbeitsverordnung §§ 3 u. 5– Arbeitsschutzgesetz §§ 3 u. 4

© schmiedecke 08 HCI 2

TFH BerlinMenschengerechte Arbeitsgestaltung!

§ Gut gestaltete Arbeit baut auf!

© schmiedecke 08 HCI 3

Arbeit formt die Persönlichkeit

Ob negativ oder positiv - jede Arbeit beeinflusst die Persönlichkeit. Deshalb ist es wichtig, die Arbeit so zu gestalten, dass der Arbeitende dazulernen kann. Eine persönlichkeitsfördernde Arbeit muss stets neueHerausforderungen bieten. Dabei sollten die Beschäftigten ihre vorhandenen Qualifikationen umfassend nutzen und weiterentwickeln, aber auch neue Kenntnisse aneignen können: beispielsweise beim Einsatz neuer Technik und neuer Arbeitsverfahren, bei neuen Kundenkontakten usw.

Quelle: www.ergo-online.de

TFH BerlinGesetze

§ Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)– Grundlage für den gesetzlichen Arbeitsschutz.

§ Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)– seit 1996– Konkretisierung des Arbeitsschutzgesetzes im Bereich der

Bildschirmarbeit

§ Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV)– seit 2002– Vorschrift für öffentliche Internetauftritte der Bundesbehörden – barrierefreie Technik, v.a. für Sehbehinderte und Blinde

Hinweis: Verordnung = Konkretisierung eines Gesetzes, bindend© schmiedecke15 HCI 4

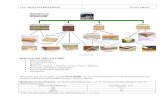

TFH BerlinNormen

§ Norm DIN EN ISO 6385– ergonomische Grundnorm für die Gestaltung von Arbeitssystemen

§ Normenreihe DIN EN ISO 9241– seit 1996, Überarbeitung seit 2000, teilw. noch in Planung – früher „Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmen“– heute „Ergonomie der Mensch-Computer-Interaktion“– für uns am wichtigsten Teil 110 und Teil 12–

§ Normenreihe DIN EN ISO 14915– seit 2003, wird weiter entwickelt, bisher 3 Teile– Software-Ergonomie für Multimedia-Benutzungsschnittstellen

§ Norm DIN EN ISO 9241-210– seit 2011, vorher DIN EN ISO 13407 – Benutzer-orientierte Gestaltung interaktiver Systeme. 5

TFH Berlin

BildschArbV

§ Weit gefasst– Bildschirmgeräte– Arbeitsplatz– Arbeitsumgebung– Softwaregestaltung– Arbeitsorganisation

§ Wenig konkret à Näheres regeln die Normen– Anh. 21.1 Die Software muss an die auszuführende Aufgabe

angepasst sein.– Anh. 9. Form und Anschlag der Tasten müssen eine ergonomische

Bedienung der Tastatur ermöglichen. …

© schmiedecke15 HCI 6

TFH Berlin

BITV

§ Grundlage Web Content Accessibility Guidelines 1.0) des World Wide Web Consortiums vom 5. Mai 1999

§ Zwei Anpassungsstufen§ Technisch genau beschrieben, daher auch als Handbuch für

Barrierefreiheit geeignet.

© schmiedecke15 HCI 7

Aus dem Anhang 1 (1. Kompatibilitätsstufe)1. Für jedes Nicht-Text-Element ist ein äquivalenter Text bereitzustellen. Dies gilt insbesondere für: Bilder, graphisch dargestellten Text einschließlich Symbolen, Regionen von Imagemaps, Animationen (z. B. animierte GIFs), Applets [….]

2. Für jede aktive Region einer serverseitigen Imagemap sind redundante Texthyperlinks bereitzustellen.

3. Für Multimedia-Präsentationen ist eine Audio-Beschreibung der wichtigen Informationen der Videospur bereitzustellen.

4. Für jede zeitgesteuerte Multimedia-Präsentation (insbesondere Film oder Animation) sind äquivalente Alternativen (z. B. Untertitel oder Audiobeschreibungen der Videospur) mit der Präsentation zu synchronisieren.

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 8

Normen im Interaktionsentwurf

§ Produktionsnormen sind Industriestandards mit den Hauptzielen– effektive Produktion durch Standardmaße

gesicherte Verfügbarkeit von Teilen und Werkzeugen,Passgenauigkeit von Halbzeugen

– Sicherheit und Qualität der Produkte durch GüteklassenWärmefestigkeit von Werkstoffen, Festigkeit von Schrauben, Belastbarkeit von Schaltkreisen, ...

– Gesichertes Wissen über Stoffe und Gegenständeabrufbare Fakten

§ Ergonomienormen sollen den arbeitenden Menschen schützen– vor Gesundheitsschäden– aufgrund von Fehlhaltung, einseitige Belastung,

Überlastung– aufgrund von Lärm, Hitze, Kälte und Strahlung

TFH Berlin

© schmiedecke 08 HCI 9

DIN-EN-ISO 6385 (2004)Gestaltung von Arbeitssystemen

Die "Ergonomische Grundnorm" umfasst:§ Arbeitsumgebung

– physikalische, chemische, biologische, organisatorische, soziale und kulturelle Faktoren, die einen Arbeitenden / Benutzer umgeben.

§ Arbeitsmittel– Werkzeuge, einschließlich Hard- und Software, Maschinen, Fahrzeuge,

Geräte, Möbel, Einrichtungen und andere im Arbeitssystem benutzte (System-)Komponenten.

§ Arbeitsplatz– Kombination und räumliche Anordnung der Arbeitsmittel innerhalb des

Arbeitsplatzes unter den durch die Arbeitsaufgabe erforderlichen Bedingungen.

TFH Berlin

© schmiedecke 08 HCI 10

Belastung und Beanspruchungnach DIN-ISO-EN 6385§ Belastung

– Gesamtheit der Bedingungen und Anforderungen der Arbeit

– „Unter Belastung ist jede Einflussgröße zu verstehen, die am menschlichen Organismus eine Wirkung hervorrufen kann."

§ Beanspruchung– innere Reaktion auf die Arbeitsbelastung– „Als Beanspruchung bezeichnet man

Veränderungen des Organismus, die durch Belastung hervorgerufen werden."

§ Über- und Unterforderung– Fehlbelastung, die zur Fehlbeanspruchung führt. – Körperliche und physische Beschwerden können resultieren.

TFH Berlin

Beanspruchung reduzieren!

Unmittelbar gestaltungsabhängig:§ Beanspruchung der Augen§ Beanspruchung der Konzentration

§ à Diese haben wir in den entsprechenden Kapiteln bereits diskutiert.

Umfeldabhängig:§ Beanspruchung des Bewegungsapparats§ neues Krankheitsbild: "Maushand"

© schmiedecke 08 HCI 11

TFH Berlin

© schmiedecke 08 HCI 12

Grundmodell der ergonomischen Arbeitsgestaltung

"Menschengerecht gestaltete Arbeit ist ausführbar, schädigt nicht, ist erträglich, zumutbar und persönlichkeitsfördernd."(nach W. Hacker)

Ergänzungen?

Kompetenzen werden eingebracht und erweitert

psychisches Wohlbefinden bleibt erhalten, berücksichtigt soziale Werte und Normen

körperliche Gesundheit bleibt erhalten, langfristig durchführbar

den physischen und psychischen Voraussetzungen angepasst,nicht unmittelbar gesundheitsschädigend

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 13

Normenreihe DIN-EN-ISO 9241:Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

§ Titel bis 2006:Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten

(kurz: Bildschirmarbeitsplatz-Verordnung, BSchAVo)

§ heute 28 Teile, Interaktionsergonomie für Hard- und Software

• Teil 1: Allgemeine Einführung• Teil 2: Anforderungen an die Arbeitsaufgaben - Leitsätze• Teil 3: Anforderungen an visuelle Anzeigen• Teil 4: Anforderungen an Tastaturen• Teil 5: Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung und Körperhaltung• Teil 6: Anforderungen an die Arbeitsumgebung• Teil 7: Anforderungen an visuelle Anzeigen bezüglich Reflexionen• Teil 8: Anforderungen an Farbdarstellungen• Teil 9: Anforderungen an Eingabegeräte - außer Tastaturen

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 14

DIN-EN-ISO 9241:Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

• Teil 110: Grundsätze der Dialoggestaltung • Teil 11: Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit - Leitsätze• Teil 12: Informationsdarstellung• Teil 13: Benutzerführung• Teil 14: Dialogführung mittels Menüs• Teil 15: Dialogführung mittels Kommandosprachen• Teil 16: Dialogführung mittels direkter Manipulation• Teil 17: Dialogführung mittels Bildschirmformularen• Teil 151: Leitlinien zur Gestaltung von Benutzungsschnittstellen für das

World Wide Web (zurzeit im Entwurfsstadium)• Teil 171: Leitlinien für die Zugänglichkeit von Software• Teil 210: Benutzerorientierte Gestaltung interaktiver Systeme

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 15

DIN-EN-ISO 9241:Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

• Teil 300: Einführung in Anforderungen und Messtechniken für elektronische optische Anzeigen

• Teil 302: Terminologie für elektronische optische Anzeigen (zurzeit im Entwurfsstadium)

• Teil 303: Anforderungen an elektronische optische Anzeigen (zurzeit im Entwurfsstadium)

• Teil 304: Prüfverfahren zur Benutzerleistung• Teil 305: Optische Laborprüfverfahren für elektronische optische Anzeigen

(zurzeit im Entwurfsstadium)• Teil 306: Vor-Ort-Bewertungsverfahren für elektronische optische Anzeigen

(zurzeit im Entwurfsstadium)• Teil 307: Analyse und Konformitätsverfahren für elektronische optische

Anzeigen (zurzeit im Entwurfsstadium)• Teil 400: Grundsätze und Anforderungen für physikalische Eingabegeräte• Teil 410: Gestaltungskriterien für physikalische Eingabegeräte (zurzeit im

Entwurfsstadium)

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 16

Die normative Kraft der Norm

§ Ist das eine Norm?– Normwerte vor allem im Dialogbereich (110-17)

nicht präzise messbar– damit nicht erzwingbar und garantierbar

§ Der Softwareteil nennt sich Gestaltungsempfehlung– Kompetenzsammlung– internationaler Konsens– didaktischer Aufbau– enthält ein durchgehendes Beispiel!– normierendes Lehrwerk– (muss leider käuflich erworben werden!)

§ Framework– setzt die Teile in Beziehung zueinander – strukturiert die Fortentwicklung

TFH Berlin

© schmiedecke 08 HCI 17

DIN-EN-ISO 9241-Teil2Leitsätze zur Arbeitsgestaltung

§ "Das allgemeine Ziel, ergonomische Grundsätze in der Arbeitsgestaltung zu berücksichtigen, ist es, optimale Arbeitsbedingungen in Bezug auf das Wohlbefinden, die Sicherheit und die Gesundheit der Menschen zu schaffen."

§ Humankriterien aus ISO-EN 9241-Teil 2:– Benutzerorientierung– Anforderungsvielfalt– Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit– Handlungsspielräume– Rückmeldungen– Entwicklungsmöglichkeiten

TFH Berlin

1. Benutzerorientierung

§ Anpassung an Benutzerklassen§ Vermeidung von psychischer Belastung

durch unter- oder Überforderung§ Individualisierungskonzepte§ Qualifizierung

© schmiedecke 08 HCI 18

TFH Berlin

2. Anforderungsvielfalt, Vielseitigkeit

§ Anwendung einer angemessenen Vielfalt von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten (DIN)

§ Abwechslung von Konzentration und Routine, Bildschirm- und Papierarbeit, Bewegung

§ Erhält die geistige Beweglichkeit(vermeidet Monotonieeffekte)

© schmiedecke 08 HCI 19

TFH Berlin

3. Ganzheitlichkeit und Bedeutsamkeit

§ Eigenständige Arbeit von der Planung bis zur Überprüfung

§ Sinn und Zweck der Arbeit im Gesamtkontext erkennbar

§ Umsetzung von allgemeinden Vorgaben in Arbeitsschritte

§ erhält psychisches Wohlbefinden und Motivation

© schmiedecke 08 HCI 20

TFH Berlin

4. Handlungsspielräume

§ Freiheiten in Reihenfolge, Vorgehensweise und Tempo

§ Selbstorganisation und -regulation

§ allein die Möglichkeit reduziert Stress

§ nachweisbar gesünder§ Fehlen macht passiv!

© schmiedecke 08 HCI 21

TFH Berlin

5. Rückmeldungen

§ Durch Software und Kollegen§ Sollen als Frustpuffer wirken!!!

§ Gestaltung von Software-Rückmeldungen unterstützend!

© schmiedecke 08 HCI 22

TFH Berlin

6. Entwicklungsmöglichkeiten

§ Erweiterung der Qualifikation§ Möglichkeiten zum Weiterlernen

§ Qualifikation anstelle von Unter- oder Überforderung.

© schmiedecke 08 HCI 23

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 24

EN 9241 – 110Grundsätze der Dialoggestaltung

§ Neuer Anwendungsbereich "Interaktive Systeme"§ Neue Definition Benutzungsschnittstelle:

"Alle Bestandteile eines interaktiven Systems (Software oder Hardware), die Informationen und Steuerelemente zur Verfügung stellen, die für den Benutzer notwendig sind, um eine bestimmte Arbeitsaufgabe mit dem interaktiven System zu erledigen."

§ Gestaltungskriterien ISO 9241-110

1. Aufgabenangemessenheit2. Selbstbeschreibungsfähigkeit3. Steuerbarkeit4. Erwartungskonformität5. Fehlertoleranz6. Individualisierbarkeit7. Lernförderlichkeit

TFH Berlin

ASSEFIL-Fragebogender Firma C2web

§ http://c2web.de/quest/fragen.pdf

© schmiedecke15 HCI 25vormals: www.c2web.de/quest/fragen.html

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 26

9241-110 Aufgabenangemessenheit

"Ein Dialog ist aufgabenangemessen, wenn er den Benutzer darin unterstützt, seine Arbeitsaufgbe effektiv und effizient zu erledigen."

– keine unnötigen Pflichtangaben im Formular– geeignet vorausgewählte Knöpfe und Auswahlen– Auto-Vervollständigen– Minimale Ladezeit für Grafiken– Bei Eingabefehlern Cursor an der zu korrigierenden Stelle– Erhalt der Einträge bei Such- oder Auswahldialogen– Erhalt der Zwischenergebnisse während Online-Transaktion– Shortcuts zu den wichtigsten Aktionen– Fachgerechte Eingabeformate und Feedbacks– keine nicht fachlich begründeten Aktionen (interne Aufgaben,

Bedienungsaufgaben)

TFH Berlin

Aufgabenangemessenheit

Beispiel Druckdialog: Häufige Funktionen oben anzeigen, seltene unten

© schmiedecke15 HCI 27

Quelle: www.ergo-online.de

TFH Berlin

Aufgabenangemessenheit

Vorauswahl aufgrund der IP-Adresse wäre möglich

© schmiedecke15 HCI 28

Vorauswahl von Datum wäre möglich

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 29

9241-110Selbstbeschreibungsfähigkeit

§ "Ein Dialog ist selbstbeschreibungsfähig, wenn jeder einzelne Dialogschritt durch Rückmeldung des Dialogsystems unmittelbar verständlich ist oder dem Benutzer auf Anfrage erklärt wird."

– Hilfesystem mit Suchfunktion– Einführungen / Tutorials– Icons, Menüpunkte und Kommandos im Fachkontext unmittelbar

(intuitiv) verstehbar, oder Hilfe direkt angeboten (Tool-Tip-Text. kontextsensitive Hilfe)

– Ziele von Links vorhersagbar formuliert– Erläuternde Links zu komplizierten Fehlermeldungen – Feedback bei länger dauernden Operationen– Status verborgener Information erkennbar oder abrufbar

(z.B.Umfang einer Treffer-Liste am Tabellenanfang ablesbar)

TFH Berlin

SelbstbeschreibungsfähigkeitBeispiele

§ Prozessvorschau zur Orientierung des Benutzers

© schmiedecke15 HCI 30

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 31

SelbstbeschreibungsfähigkeitBeispiele

§ Meldung statt Sanduhr

§ Direkthilfe

§ Tooltip-Text(Kurzhilfe)

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 32

SelbstbeschreibungsfähigkeitNegativbeispiele

§ Formular:– Angabe zum

Datumsformat fehlt

§ DHL-Website:- Links nicht erkennbar

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 33

9241-110Steuerbarkeit

§ "Ein Dialog ist steuerbar, wenn der Benutzer in der Lage ist, den Dialogablauf zu starten sowie seine Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen, bis das Ziel erreicht ist."

– Dialogteile in unabhägigen, frei ansteuerbaren Fenstern– Freie Wahl zwischen verschiedenen Ein- und Ausgabegeräten – Konfigurierung der Anzeige von Ein- und Ausgabedaten – Tastensteuerung als Alternative zur Maus– Unterbrechen und Wiederaufnehmen des Dialogs– Freie Wahl zwischen alternativen Arbeitswegen– Beliebig lange Reaktionszeit auf modale Dialoge– Rücksetzmöglichkeit für alle Interaktionen

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 35

Steuerbarkeit Beispiele

§ unabhängige Fenster (MDI)

§ Steuerbare Such§ Steuerbare Navigation

Quelle: www.ergo-online.de

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 36

9241-110Erwartungskonformität

§ "Ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er konsistent ist und den Merkmalen des Benutzers entspricht, z.B. seinen Kenntnissen aus dem Arbeitsgebiet, seiner Ausbildung und seiner Erfahrung sowie den allgemein anerkannten Konventionen."

– Der Link zur Startseite ist unter dem Firmenlogo oben links platziert.– Unterstrichene Wörter sind immer Hypertext-Links.– Beim Drücken der Tabulator-Taste springt der Cursor auf das nächste

Eingabefeld– F1 ruft die Hilfefunktion auf– Der Tabulator in einem Textprogramm ist am Linealsymbol

verschiebbar– Beim Speichern ohne Zielangabe entsteht eine Datei am als Standard

voreingestellten Ort– Ctrl-S bedeutet speichern

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 37

ErwartungskonformitätÄußere und innere Konsistenz

§ bekannte Symbole in üblicher Weise einsetzen

§ eigene Symbole mit gleichbleibender Bedeutung einsetzen

TFH Berlin

Negativbeispiele äußere und innere Konsistenz

© schmiedecke15 HCI 38

Mangelnde äußere Konsisitenz:

Adobe Reader: Öffnet Druckdialog

WordPad: Druckt sofort

Mangelnde innere Konsistenz:

Adobe Reader: Suche-Tool erscheint nicht im Menü

Quelle: www.ergo-online.de

TFH Berlin

Erwartungskonformität:Metaphorische Konsistenz

§ Bei Verwendung von Metaphern im konzeptuellen Modell:– Aktionsmöglichkeiten auf Methaphern-Ebene sollen mit der

Realwelt konsistent sein.

§ Beispiele:– Papierkorb - ausleeren– Mail (Briefsymbol) - versenden, öffnen, Anhang hinzufügen– archivieren , in Archiv suchen - Datei liegt nicht mehr im

aktuellen Verzeichnis.

§ Bewusste Inkonsistenz– Undo-Funktion ist oft in der Realwelt nicht möglich.

© schmiedecke15 HCI 39

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 40

9241-110Fehlertoleranz

§ "Ein Dialog ist fehlertolerant, wenn das beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder mit minimalem Korrekturaufwand seitens des Benutzers erreicht werden kann."

– Bei Fehlerhaften Eingaben erscheint eine verstehbare Fehlermeldung, ggf. mit Reparaturhinweis oder -angebot

– Beim Rückwärtsbrowsen in einer Web-Applikation mit der Back-Taste wird die Information immer aktualisiert

– Fehlermeldungen werden nicht technisch verklausuliert oder als Nummer angezeigt, sondern in der Sprache der Benutzer formuliert.

– Warnhinweise werden deutlich von Fehlermeldungen unterschieden– Es wird klar kommuniziert, ob und welche Systemänderung die

fehlerhafte Eingabe bewirkt hat.

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 41

FehlertoleranzBeispiele

Fehlermeldung• mit Hilfehinweis• mit Hilfeangebot

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 43

9241-110Individualisierbarkeit

§ "Ein Dialog ist individualisierbar, wenn das Dialogsystem Anpassungen an die Erfordernisse der Arbeitsaufgabe sowie an die individuellen Fähigkeiten und Vorlieben des Benutzers zuläßt."

– Die Sprache der Benutzeroberfläche ist wählbar– Auswahl zwischen Assistenten- und Expertenmodus– Vorausgefüllte Webformulare aufgrund des Benutzerprofils– Auf der Startseite einer Website besteht die Möglichkeit, eine HTML-

oder Flash-Version anzuwählen und zu bookmarken.– Erstellung von Makros, ggf. per Aufzeichnung– Freie Umgruppierung der Menüs und Werkzeugleisten

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 45

9241-110Lernförderlichkeit

§ "Ein Dialog ist lernförderlich, wenn er den Benutzer beim Erlernen des Dialogsystems unterstützt und anleitet."

– Es gibt eine Anleitung für die ersten Schritte und eine Beispielanwendung.

– In einer "Guided Tour" werden die Benutzer mit besonderen Tricks in der Bedienung einer Applikation vertraut gemacht.

– Beim Starten der Anwendung werden Tipps eingeblendet.– Im Buchungs-System eines Reiseanbieters besteht die Möglichkeit

eine Probebuchung vorzunehmen.– In einer Sitemap kann man sich ansehen, nach welcher Logik eine

Website strukturiert ist.– Es gibt Feedback zur Vereinfachung häufig angewendeter Befehle.

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 46

Lernförderlichkeit Beispiele

§ Angebot alternativer Eingabemöglichkeiten bei der Auswahl

§ Tipps und Tricks beim Programmstart§ Erste Schritte und Tutorials

TFH Berlin

Lernförderlichkeit: Beispiel zu Diskussion

§ Regel: identische Anfangsbuchstaben für Textauswahl und Tastenkürzel§ Konflikt: äußere Konsistenz© schmiedecke15 HCI 47

Quelle: www.ergo-online.de

TFH Berlin

Durchgängiges Beispiel: IKEA-Webshop

verfügbar unter http://slideplayer.org/slide/894288/© schmiedecke15 HCI 48

TFH Berlin

DIN-EN-ISO 9241-210 (ehem 13407)Benutzerorientierte Gestaltung interaktiver Systeme

§ Vorgehensweise bei der Gestaltung§ Einbeziehung vieler Fachpersonen

– Endbenutzer, Einkäufer, Führungskräfte,, Systemanalytiker,, Programmierer, Marketingfachleute, Grafikdesigner, HCI-Experten, Handbuchautor, Ausbilder, Wartungspersonal …

§ Usability-Engineering-Zyklus:– Anforderungen aus Nutzungszweck und -kontext erfassen– Anforderungen der Benutzergruppen erfassen– Gesamtlösungen entwerfen– Lösungsentwürfe gegenüber Anforderungen evaluieren– Iterieren, bis das Evaluationsziel erreicht ist.

© schmiedecke15 HCI 49

TFH Berlin

DIN-EN-ISO 14915Software-Ergonomie für Multimedia-Benutzungsschnittstellen

§ Drei Teile– Gestaltungsgrundsätze und Rahmenbedingungen– Multimedia-Navigation und Steuerung– Auswahl und Kombination von Medien

§ Eignungskriterien– für das Kommunikationsziel– für Wahrnehmung und verständnis– für die Exploration– für die Benutzungsmotivation

© schmiedecke15 HCI 50

TFH Berlin

© schmiedecke15 HCI 51

Zeitlos gültig:Shneidermanns Goldene Regeln des Dialogentwurfs

1. Versuche Konsistenz zu erreichen. 2. Biete erfahrenen Benutzern Abkürzungen an.3. Biete informatives Feedback. 4. Dialoge sollten abgeschlossen sein. 5. Biete einfache Fehlerbehandlung. 6. Biete einfache Rücksetzmöglichkeiten. 7. Unterstütze benutzergesteuerten Dialog. 8. Reduziere die Belastung des

Kurzzeitgedächtnisses.

aus : Designing the User Interface, Addison-Wesley 1987