Verschlüsse der Aorta und der Beckenarterien; Occlusion of the aorta and iliac arteries;

Transcript of Verschlüsse der Aorta und der Beckenarterien; Occlusion of the aorta and iliac arteries;

Chirurg 2014 · 85:791–799DOI 10.1007/s00104-014-2720-3Online publiziert: 16. August 2014© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

J. Kosan · H. Riess · G. Atlihan · H. Diener · T. Kölbel · E.S. DebusKlinik für Gefäßmedizin, Gefäßchirurgie – Angiologie – endovaskuläre Therapie,

Universitäres Herzzentrum Hamburg, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf

Verschlüsse der Aorta und der Beckenarterien

Leitthema

Aufgrund der Überalterung unse-rer Gesellschaft und der steigenden Zahl von Diabetikern nimmt die Zahl der Patienten mit peripherer arte-rieller Verschlusskrankheit (PAVK) zu. Angaben des Statistischen Bun-desamtes zufolge, wurden im Jahr 2012 mehr als 187.000 PAVK-Patien-ten in Deutschland stationär behan-delt, mit jährlich steigender Tendenz (. Tab. 1, [9]). Es ist somit davon auszugehen, dass das gefäßmedi-zinische Arbeitspensum auch in den kommenden Jahren steigen wird (bis 2020>40%). In der Gefäßchirurgie werden zukünftig immer mehr mul-timorbide Patienten mit kritischer Extremitätenischämie erwartet, bei denen eine endovaskuläre Behand-lung nicht ausreicht, oder bei denen die Intervention erfolglos war.

Stenosen und Verschlüsse der Aorta und der Iliakalarterien entstehen in 90% der Fälle aufgrund einer Arteriosklerose und den damit verbundenen Risikofaktoren. Als endogene Risikofaktoren gelten Dia-betes mellitus, arterielle Hypertonie so-

wie Hyperlipid- und Hypercholesterin-ämie. Als exogene Risikofaktoren sind insbesondere der Nikotinabusus zu nen-nen, aber auch die Adipositas, mangeln-de Bewegung, hormonale Kontrazeptiva und in seltenen Fällen Ergotismus. Män-ner sind deutlich häufiger betroffen als Frauen (5:1), und die Inzidenz nimmt mit steigendem Lebensalter vor allem bei dem weiblichen Geschlecht stark zu. Aufgrund der demographischen Entwicklung geht die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchi-rurgie und Gefäßmedizin von einer Ver-dopplung der Behandlungszahlen in den nächsten 20 Jahren aus [37]. Selten entste-hen o. g. Stenosen oder Verschlüsse post-traumatisch oder durch primär idiopathi-sche Thrombosen im Rahmen einer fa-miliären Hyperlipidämie. Sehr selten ist auch eine juvenile Form der Arterioskle-rose mit zellulärer Proliferation der Inti-ma oder die Takayasu-Arteritis mit zellu-lären Infiltrationen der Aortenwand Ursa-che eines aortoiliakalen Verschlussprozes-ses.

Einteilung

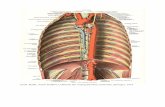

Die Einteilung der Arteriosklerose vom Aorten- und Beckentyp erfolgt bis heute abhängig von Lokalisation und Länge der Stenose nach der TASC-II-Klassifikation (TASC, „trans-atlantic inter-society con-sensus for the management of arterial di-sease“; . Abb. 1 und . Tab. 2).

Klinische Symptomatik

Klinisch werden die Stenosen häufig erst dann auffällig, wenn sie über 50% des Ge-fäßlumens einschränken. Es kommt dann in den meisten Fällen zur typischen Clau-dicatio intermittens, wobei sich die Be-schwerden beim reinen Aorten- oder Be-ckentyp in der Oberschenkelmuskulatur und oder der Glutealmuskulatur mani-festieren. Verkomplizierend können bei thrombotischen Wandauflagerungen der aortoiliakalen Strombahn arterioarteriel-le Embolisationen in den Unterschenkel- und Fußarterien auftreten, die dann eine distal betonte PAVK-Symptomatik mit Waden- und/oder In-step-Klaudikation markieren können. Häufig liegen jedoch

Leitthema

Tab. 1 Bearbeitete Angaben des Statistischen Bundesamtes zur Behandlung der PAVK aus 2012. (Aus [9])

ICD-10: I.70 in D 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Abweichung 2005–2012

N 145.263 147.946 159.304 166.232 174.407 178.835 184.675 187.155 +29%

Anteil weiblich 53.765 54.676 59.091 61.823 64.197 65.813 68.092 69.501 +29%

Kurzlieger (1–3 Tage) 38.913 41.219 46.944 51.293 57.004 59.173 63.670 65.746 +69%

Sterbefälle 5181 5076 5289 5359 5158 5451 5134 5151

Anteil Sterbefälle am Gesamtkollektiv (%)

3,57 3,43 3,32 3,2 2,96 3,04 2,78 2,75 −0,82

Durchschn. Verweildauer (Tage)

13,8 13,5 12,9 12,5 12 11,8 11,2 10,9 −2,9

ICD International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, D Deutschland, PAVK periphere arterielle Verschlusskrankheit.

791Der Chirurg 9 · 2014 |

Mischformen bzw. eine Mehretagen-erkrankung vor, sodass aufgrund von Be-schwerden in den Waden (bei gleichzei-tig vorliegenden Stenosen in der A. femo-ralis superficialis) die Gehstrecke frühzei-tig abgebrochen wird. Dann werden Be-schwerden in den Oberschenkeln nicht apparent.

Im fortgeschrittenen Stadium (ab Sta-dium III nach Fontaine) kommt es zu Be-schwerden in Ruhe, insbesondere beim Hochlegen des Beines oder in Horizontal-lage (z. B. im Bett). Viele Patienten lassen

daher die Beine beim Schlafen aus dem Bett hängen oder schlafen im Sitzen, da zunächst der orthostatische Druck im Gefäßsystem noch für eine Ruhedurch-blutung ausreicht. In späteren Stadien kann jedoch auch diese Maßnahme die Beschwerden nicht mehr erfolgreich lin-dern, sodass diese Patienten immer und in jeder Körperlage unter meist massi-ven Schmerzen leiden. Diese erfordern fast immer eine Opioidmedikation. Die betroffene Extremität ist blass, kühl und zeigt eine fehlende Venenfüllung. Allge-

mein neigen Patienten mit arterieller Ver-schlusskrankheit zu Weichteilinfektionen und Wundheilungsstörungen (. Abb. 2).

Bei Fortschreiten der Erkrankung kann es dann auch zu trophischen Stö-rungen der Haut und des Weichteil-gewebes kommen – es bilden sich zu-nächst trockene Nekrosen, meist begin-nend an der Großzehe oder an der Fer-se. Kommt es zu einer sekundären bakte-riellen Infektion der Nekrose, bildet sich eine feuchte Gangrän. Bei Diabetikern kann es aufgrund der peripheren Poly-neuropathie auch ohne Ruheschmerzen zu einem Stadium IV nach Fontaine (tro-phische Störungen) kommen. Bei einem Leriche-Syndrom (chronische Okklusion der Aortenbifurkation) treten bei einigen Patienten ischämiebedingte ischialgifor-me Schmerzen auf. Außerdem kann es zu einer Claudicatio glutealis kommen und bei Männern zur erektilen Dysfunktion, wenn die Aa. iliacae internae betroffen sind (. Abb. 3).

Ist die aortoiliakale Strombahn ver-schlossen, kann ein aortoiliakales oder mesenteriales Steal-Syndrom auftreten, bei dem es beim Laufen zu einer Ischä-mie des Gastrointestinaltraktes zuguns-ten der Durchblutung der Beine und da-durch zu abdominellen Beschwerden kommt. Insbesondere tritt eine solche Symptomatik auf, wenn außerdem chro-nische Verschlussprozesse des Truncus coeliacus, der A. mesenterica superior und/oder der A. mesenterica inferior vor-liegen, die in Ruhe über die linke A. iliaca interna kompensiert werden [37]. Pro-ximale Ischämien sind meist schwierig zu diagnostizieren, können jedoch gra-vierende Probleme, bis hin zur Inkonti-nenz, mit sich bringen [6, 34]. Vermut-lich sind viele geriatrische Probleme, dar-

Typ A Typ B Typ C Typ D

Abb. 1 8 Einteilung der Aorten- und Iliakalstenosen bzw. -verschlüsse, TASC-II-Klassifikation. (s. auch . Tab. 2)

Tab. 2 Einteilung der Aorten- und Iliakalstenosen bzw. -verschlüsse, TASC-II-Klassifikation. (s. . Abb. 1)

Typ A Läsionen

Unilaterale oder bilaterale Stenosen der A. iliaca communis

Unilaterale oder bilaterale einzelne kurzstreckige (<3 cm) Stenosen der A. iliaca externa

Typ B Läsionen

Kurzstreckige (<3 cm) Stenosen der infrarenalen Aorta

Einseitiger Verschluss der A. iliaca communis

Einzelne oder multiple Stenosen über 3–10 cm Länge unter Einbeziehung der A. iliaca externa, jedoch nicht in die A. femoralis communis reichend

Einseitiger Verschluss der A. iliaca externa ohne Beeinträchtigung der Abgänge der A. ilica interna oder der A. femoralis communis

Typ C Läsionen

Bilaterale A. iliaca communis Verschlüsse

Bilaterale Stenosen der A. iliaca externa über 3–10 cm Länge, nicht in die A. femoralis communis reichend

Einseitige A.-iliaca-externa-Stenose bis in die A. femoralis communis reichend

Einseitiger A.-iliaca-externa-Verschluss mit Beeinträchtigung des Abgangs der A. iliaca interna und/oder A. femoralis communis

Stark kalzifizierter einseitiger Verschluss der A. iliaca externa mit oder ohne Einbeziehung des Abgangs der A. iliaca interna und/oder A. femoralis communis

Typ D Läsionen

Infrarenaler aortoiliakaler Verschluss

Behandlungsbedürftige diffuse Erkrankung im Bereich der Aorta und beider Iliakalarterien

Diffuse multiple einseitige Stenosen der A. iliaca communis, A. iliaca externa und A. femoralis communis

Einseitiger Verschluss von A. iliaca externa und A. femoralis communis

Beidseitiger Verschluss der A. iliaca externa

Behandlungsbedürftige Iliakalstenosen bei Patienten mit abdominellem Aorten- aneurysma, die nicht durch eine Endoprothese verbessert werden können, oder andere Gefäßläsionen, die eines offenen Rekonstruktionsverfahrens im Bereich der Aorta oder Iliakalarterien bedürfen

TASC“trans-atlantic inter-society consensus for the management of arterial disease”.

792 | Der Chirurg 9 · 2014

Leitthema

unter z. B. die Inkontinenz, durch Gefäß-veränderungen und -erkrankungen zu er-klären, was im Einzelnen jedoch bislang nicht ausreichend untersucht ist [33]. Die Gefahr einer Kolonischämie bei aortoilia-kaler Arteriosklerose oder nach Operatio-nen an der distalen Aorta ist jedoch gut bekannt [30], ferner scheint aber auch das Ausmaß einer Verkalkung der aortoiliaka-len Gefäße prognostisch für das Auftreten einer Anastomoseninsuffizienz bei kolo-rektalen Anastomosen zu sein [17].

Diagnostik

Richtungsweisend für die Diagnosestel-lung sind zunächst die ausführliche Ana-mnese (Zeitpunkt, Dauer und Lokalisa-tion der auftretenden Schmerzen, Risi-kofaktoren) und die klinische Untersu-chung des Patienten. Hier müssen Far-be und Temperatur der Extremität so-wie die Pulse der A. femoralis, A. popli-tea, A. tibialis anterior und A. tibialis pos-terior geprüft werden. Cave: Bei Vorliegen einer Bifurkationsstenose oder beidseitig

segmentalen Veränderungen kann der Seitenvergleich unauffällig sein, da bei-de Beine betroffen sind. Hier kann eine vergleichende Druckmessung der oberen und unteren Extremitäten hilfreich sein. Über den Leisten und bei schlanken Pa-tienten über der Aorta kann ggf. ein Ste-nosegeräusch auskultiert werden, außer-dem kann die Lagerungsprobe nach Rat-schow hinweisend sein. Zur Objektivie-rung des Schmerzbeginns und zur Ein-teilung in die Fontaine-Stadien ist außer-dem die Feststellung der schmerzfreien Gehstrecke auf dem Laufband unter stan-dardisierten Bedingungen (3 km/h bei 12% Steigung) notwendig. Vorher und an-schließend sollte eine Dopplerverschluss-druckmessung und Feststellung des Knö-

chel-Arm-Indexes erfolgen, diese sichert zusammen mit der farbkodierten Duplex-sonographie die Diagnose und kann ers-te Hinweise auf die Lokalisation von Ste-nosen geben.

» Interventionsmöglichkeiten sollten mithilfe einer zweiten Bildgebung geplant werden

Danach sollte, sofern eine potenzielle In-dikation für eine weiterführende, invasive Therapie gesehen wird, zur Überprüfung und Planung von Interventionsmöglich-keiten eine zweite Bildgebung stattfinden. In hohem Maße hat hier die Magnetreso-nanzangiographie an Bedeutung gewon-

Zusammenfassung · Abstract

Chirurg 2014 · 85:791–799 DOI 10.1007/s00104-014-2720-3© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

J. Kosan · H. Riess · G. Atlihan · H. Diener · T. Kölbel · E.S. Debus

Verschlüsse der Aorta und der Beckenarterien

ZusammenfassungVerschlüsse der Aorta und Beckenarterien führen zu einer Minderperfusion der Beine, der Genital- und Glutealregion, deren Aus-prägung aufgrund der möglichen Kollatera-lisation über den Internakreislauf sehr unter-schiedlich sein kann. Die Symptome sind da-her sehr variabel, und es müssen verschie-dene Differenzialdiagnosen ausgeschlossen werden. Der Nachweis einer relevanten Aor-ten- oder Iliakalstenose erfordert fast immer eine invasive Therapie. Bei guter Offenheits-rate der Rekonstruktionsverfahren und nied-riger Letalität wird die Indikation heute groß-zügig gestellt. Die endovaskulären Verfah-ren stellen jedoch aufgrund ihrer niedrigeren

Eingriffsinvasivität und der damit verbunden niedrigeren Komplikationsrate bei vergleich-baren Langzeitergebnissen für die meisten Verschlussprozesse die Therapie der 1. Wahl dar. Da aortoiliakale Verschlussprozesse auch Patienten betreffen, die aktiv im Berufsle-ben stehen, kann die Indikation zur invasiven Therapie bereits im Stadium IIa nach Fontai-ne erfolgen.

SchlüsselwörterAortoiliakale Verschlusskrankheit · Arterielle Verschlusskrankheit vom Beckentyp · Bifurkationsstenosen · Iliakalstenosen · Leriche-Syndrom

Occlusion of the aorta and iliac arteries

AbstractOcclusion of the aorta and the iliac arteries leads to an insufficient perfusion of the legs and the genital and gluteal region. The occur-ring symptoms may be variable, mainly de-pending on the collateralization network of the internal iliac artery (IIA) circulation. Vari-ous differential diagnoses need to be exclud-ed. Invasive therapy is almost always inevi-table if an aortoiliac stenosis is established. With good patency rates and low mortality rates the indications for reconstructive proce-dures are liberally interpreted; therefore, in-vasive therapy can be performed in the ear-ly stages of claudication in certain situations.

Due to lower invasiveness and therefore low-er risk of complications while showing com-parable long-term patency rates, endovascu-lar treatment is the preferred first line therapy for the majority of occlusions. Because aor-toiliac occlusion processes also affect patients who are actively involved in a profession-al career, the indications for invasive therapy can be attained even in Fontaine stage IIa.

KeywordsAortoiliac occlusive disease · Aorto-iliac stenosis · Proximal claudication · Bifurcation stenosis · Leriche syndrome

Abb. 2 8 Stadium III nach Fontaine

Abb. 3 8 Verschluss der linksseitigen A. iliaca interna kurz nach dem Abgang sowie rechts-seitige Stenose der A. iliaca interna

793Der Chirurg 9 · 2014 |

nen, insbesondere zur Darstellung peri-pherer Läsionen. Vorteilhaft ist bei dieser Methode die fehlende Strahlenbelastung, jedoch besteht eine Tendenz zur Über-zeichnung von Stenosen und es kommt zu Bildauslöschungen z. B. im Bereich von Stents, was gerade bei Reeingriffen problematisch ist. Außerdem ist das Ver-fahren bei den meisten Schrittmacherträ-gern nicht anzuwenden und das Kontrast-mittel (Gadolinium) ist bei Niereninsuffi-zienz nur eingeschränkt anwendbar. Eine computertomographische (CT-)Angio-graphie hingegen kann kalkhaltige Struk-turen überzeichnen, es muss ein jodhalti-ges Kontrastmittel verwendet werden und es bringt eine Strahlenbelastung mit sich. Für die Darstellung von Gefäßprothesen-veränderungen oder In-Stent-Stenosen ist das Verfahren jedoch sehr gut geeig-net, sodass die CT-Angiographie die Bild-gebung der 1. Wahl bei aortoiliakalen Ver-schlussprozessen geworden ist.

Einen unverändert hohen Stellenwert für die bildgebende Diagnostik hat die digitale Subtraktionsangiographie (DSA), wenn sich duplexsonographisch ein inter-ventionsbedürftiger Befund ergeben hat. In diesem Fall wird die DSA sowohl dia-gnostisch als auch therapeutisch in einem Schritt eingesetzt („one stop shopping“). Bei Kontrastmittelallergie oder schwerer Niereninsuffizienz kann alternativ CO2 als Kontrastmittel eingesetzt werden.

Bei allen bildgebenden Verfahren muss eine Darstellung des Zu- und Ab-stromes, beginnend vom viszeralen Aorten segment, zur Planung des operati-ven oder interventionellen Vorgehens er-folgen sowie das Augenmerk auf Gefäß-anomalien (z. B. Nierenpolarterien) und Begleiterkrankungen (Stenosen im Be-reich der Viszeralarterien oder Nierenar-terien) gelenkt werden. Liegt ein Stadium IV vor, sollte präoperativ eine Röntgen-nativaufnahme des betroffenen Areals zum Ausschluss einer Ostitis durchge-führt werden. Des Weiteren ist bei den in der Regel multimorbiden Patien-ten mit arterieller Verschlusskrankheit die präoperative Evaluation der Begleit-erkrankung essenziell. In jeweils etwa einem Drittel liegen bei diesen Patienten Karotisstenosen [1] oder eine relevante koronare Herzkrankheit vor [3].

Differenzialdiagnosen

Differenzialdiagnostisch muss eine ve-nöse Thrombose ausgeschlossen werden. Hier zeigt sich klinisch ein bläulich ver-färbtes, geschwollenes, warmes Bein und der Patient gibt eine Beschwerdelinde-rung bei Hochlagerung der Extremität an. Außerdem kommen als Differenzial-diagnosen Lendenwirbelsäulen(LWS)-Syndrom, Ischialgie, Bandscheibenvorfall, spinale Ischämie oder Osteoporose infra-ge sowie eine Polyneuropathie. Zur Ab-grenzung einer Spinalkanalstenose helfen Hinweise wie Beschwerdefreiheit beim Fahrradfahren (Ergometer) und zuneh-mende Beschwerden beim Bergabgehen. Differenzialdiagnostisch für eine Clau-dicatio intermittens ist eine Polyarthritis auszuschließen, die durch Morgensteifig-keit ausgezeichnet ist, sowie eine Arthrose, die eine Beschwerdebesserung nach An-laufschmerz zeigt.

Therapie

Invasive arterielle Rekonstruktionen stel-len lediglich eine symptomorientier-te Behandlung dar und können das zu-grunde liegende Problem der progressi-ven Arteriosklerose nicht lösen. Sie soll-ten in einem sinnvollen, stadiengerechten Verhältnis zwischen Aufwand, Behand-lungsrisiko und Langzeitfunktion stehen. So sollte eine aortoiliakale Y-Prothese nicht bei limitierter Läsionslänge einge-setzt werden, sondern einer endovaskulä-ren Behandlung der Vorzug gegeben wer-den. Andererseits sollten risikoarme Re-konstruktionen rasch erfolgen, wenn kon-servative Behandlungsmaßnahmen nicht weiterführen, wenig Erfolg versprechend sind oder der Leidensdruck des Patienten, insbesondere bei gefährdetem Arbeitsver-hältnis, dies verlangt.

Bei einer symptomatischen PAVK muss zuerst der proximalste Verschluss-prozess mit dem kleinsten zeitlichen und operativen Aufwand korrigiert werden. Dabei sollen endovaskuläre Techniken bevorzugt werden, wenn die gleiche sym-ptomatische Verbesserung erzielt wer-den kann wie mit einer gefäßchirurgi-schen Operation [24]. Eine Behandlung aller erkennbaren Gefäßläsionen ist häu-fig nicht notwendig. Die konkurrierenden

Verfahren zur arteriellen Rekonstruktion (endovaskulär, gefäßchirurgisch) können als „Hybrideingriffe“ sinnvoll miteinan-der kombiniert werden (s. u.).

Verschlussprozesse der Beckenarte-rien sind selten alleinige Ursache einer kritischen Extremitätenischämie (CLI,

„critical limb ischemia“). Häufig stellen sie ein Einstromproblem oberhalb von Ver-schlüssen der Ober- und Unterschenkel-arterien dar. In den meisten Studien zur Revaskularisation der Beckenarterien wurden nur wenige Patienten mit CLI er-fasst, der Großteil dieser Patienten leidet unter einer Klaudikation.

» In den Stadien I und II ist supervidiertes Gehtraining zu empfehlen

Die Therapieoptionen von Aorten- und Beckenstenosen sind vielfältig. Zunächst, jedoch nur im Stadium I und IIa nach Fontaine zu empfehlen, kann ein kon-servativer Therapieansatz mit Ausschal-tung der Risikofaktoren, d. h. absolute Nikotinkarenz, Diabeteseinstellung, diä-tetischen Kontrolle der Cholesterinwerte, Gewichtsreduktion, Gabe von Thrombo-zytenaggregationshemmern (TAH) und Statinen zur Senkung des kardiovasku-lären Risikos und vor allem strukturier-tes, überwachtes Gehtraining versucht werden. In der CLEVER-Studie, bei der Patienten mit aortoiliakaler Verschluss-krankheit im Stadium der Klaudikati-on in drei Gruppen randomisiert behan-delt wurden (1: optimale medikamentö-se Therapie [OMT]; 2: OMT plus super-vidiertes Gehtraining; 3: OMT plus Sten-ting) hat das intensivierte, supervidierte Gehtraining bezüglich der Zunahme der schmerzfreien Gehstrecke in vielen Fäl-len bessere Ergebnisse ergeben als das pri-märe Stenting [23]. Darüber hinaus muss Verletzungen an den Füßen, insbesonde-re bei Diabetikern mit peripherer Neuro-pathie, durch geeignetes Schuhwerk und fachgemäße Fußpflege vorgebeugt wer-den. Medikamentös kann abgesehen von Antidiabetika, ggf. Antihypertensiva, Sta-tinen und TAH eine Therapie mit vaso-aktiven Substanzen, in fortgeschrittene-ren Fällen auch Prostaglandin E 1 einge-setzt werden. Ab den Stadien IIa und IIb

794 | Der Chirurg 9 · 2014

Leitthema

kann im aortoiliakalen Abschnitt die pri-märe Indikation zur Intervention in Ab-hängigkeit des Leidensdruckes, der Ko-morbiditäten und der Gefäßpatholo-gie gestellt werden. Liegt ein Stadium III oder IV vor, besteht eine absolute Inter-ventionsindikation, wobei hier in der Re-gel zusätzlich eine Beteiligung der Ober- und/oder Unterschenkelarterien vorliegt, die in der Therapiestrategie berücksich-tigt werden muss.

Bei Vorliegen einer Gefäßklaudikati-on sollte immer auch eine Wiederherstel-lung der Perfusion der Aa. iliacae internae bedacht werden, was in vielen Fällen zu einer Beschwerdelinderung oder -freiheit führen kann [18, 25].

Die Therapieempfehlung zu endovas-kulärer vs. offen-operativer Versorgung orientiert sich an der TASC-II-Klassifika-tion: Bei einer Typ-A- oder Typ-B-Läsion sollte eine endovaskuläre Versorgung an-gestrebt werden, während bei Typ-C- und

-D-Läsionen eher ein offen-chirurgisches Vorgehen indiziert ist. Es gibt viele An-sätze, diese Einteilung aufzuweichen und auch bei ausgewählten Patienten mit ho-hem perioperativem Risiko und Gefäßver-änderungen vom Typ C oder D eine endo-vaskuläre Behandlung durchzuführen. In diesem Zusammenhang ist die BRAVIS-SIMO-Studie zu nennen. Bei dieser bel-gisch und italienisch geführten, multizen-trischen Studie erfolgte über einen Zeit-raum von 15 Monaten der Einschluss von Patienten mit aortoiliakalen Gefäßläsio-nen (190 Patienten mit Typ A und B, 135 Patienten mit Typ C und D). Bei allen Pa-tienten wurde ein primär endolumina-ler Ansatz gewählt und die Offenheitsra-

te nach 12 Monaten verglichen. In diesem Zeitraum zeigten sich kein statistisch sig-nifikanter Unterschied zwischen den ein-zelnen Gruppen und vergleichbare Ergeb-nisse zu offen-chirurgischer Versorgung bei geringerer Eingriffs invasivität [5]. Eine Metaanalyse, die insgesamt 5358 Pa-tienten im Zeitraum von 1998 bis 2010 mit offener oder endovaskulärer Versorgung bei aorto iliakaler Verschlusskrankheit einschloss, zeigte dagegen eine Überle-genheit des chirurgischen Vorgehens be-züglich der Offenheitsraten nach einem, 3 und 5 Jahren, bei jedoch höherem Risiko für Komplikationen und einen längeren Krankenhausaufenthalt [13].

D Etabliert und weit verbreitet sind Hybrideingriffe

Sie lassen eine auf die Zielläsion fokussier-te Therapie unter Minimierung des Ein-griffstraumas zu [31]. Mittel- und lang-fristig kommt es hierbei z. B. bei einer Thrombendarteriektomie (TEA) der A. femoralis communis mit Stenting der Iliakalarterie im Vergleich zu offen-chir-urgischer aortoiliakaler Rekonstruktion zu gleichen Offenheitsergebnissen bei geringerer Invasivität und kürzeren In-tensivaufenthalten [26]. Auch bei Steno-sen im Abflussbereich kann eine Ballon-dilatation oder Stentimplantation die Not-wendigkeit eines langstreckigen Bypasses verhindern. Hier werden in den nächsten Jahren weitere Entwicklungen und Fort-schritte erwartet.

Endovaskulär ist eine Versorgung von Stenosen in der A. iliaca externa und der A. iliaca communis möglich. Unterschie-

den werden neben einer einfachen perku-tanen transluminalen Angioplastie (PTA) die Implantation von selbstexpandieren-den und ballonexpandierenden Stents. Ballonexpandierende Stents sind exak-ter platzierbar und haben eine höhere Ra-dialkraft, weshalb sie bevorzugt bei kalzi-fizierten Stenosen und Verschlüssen der A. iliaca communis angewendet werden, während selbstexpandierende Stents eine höhere Flexibilität zeigen und daher eher in der A. iliaca externa Verwendung fin-den. Im Vergleich zu Bare-metal-Stents scheinen die gecoverten Stents, insbeson-dere bei stark verkalkten Gefäßverände-rungen vorteilhaft zu sein [12]. Bei aorto-iliakalen Bifurkationsstenosen ist ein en-doluminales Verfahren im Sinne von Kissing-Stents (. Abb. 4) von guten Of-fenheitsraten gekennzeichnet [2, 32].

Hier ist die „covered endovascular reconstruction of aortic bifurcati-on“ (CERAB-Technik) entwickelt wor-den, die auch bei Typ-C- und -D-Läsio-nen eine endovaskuläre Versorgung der Aortenbifurkation möglich macht [11]. Eine weitere Technik ist die subintima-le Angioplastie, bei der eine kontrollier-te Dissektion im Bereich der Stenose ge-setzt wird [28]. In Anbetracht dieser neu-eren Techniken spielt die Bilateralität der Verschlussprozesse bei der Therapiewahl keine Rolle mehr. Vorwiegend durch die Verwendung selbstexpandierender Niti-nolstents wird die Behandlung von Typ-C-Läsionen zunehmend endovaskulär durchgeführt [4]. Die primäre Erfolgsra-te bei elektivem Stenting liegt bei >90%, mit einer Offenheitsrate bis zu 75% nach 8 Jahren [22, 27] und einer höheren kli-

Abb. 4 9 a Beidseiti-ge Stenosen der A. iliaca communis (AIC), b Kissing-Balloons, c postinterventio-nelles Ergebnis

795Der Chirurg 9 · 2014 |

nischen Erfolgsrate als beim systemati-schen Stenting [16]. Die periprozedurale Mortalität und Morbidität sind niedriger als nach offener Therapie, und der techni-sche Erfolg der endovaskulären Therapie selbst von diffusen Läsionen der Becken-etage liegt einer Metaanalyse zufolge zwi-schen 86 und 100%: Eine klinische Besse-rung trat bei 83–100% der Patienten auf, und die Mortalität lag zwischen 1,2 und 6,7%. Die 5-Jahres-Offenheitsrate betrug primär zwischen 60 und 86%, sekundär zwischen 80 und 98% [15]. Ob dies auch für Patienten mit kritischer Extremitäten-ischämie gilt, ist aufgrund ihres geringen Anteils an den Studien unklar.

Beidseitige, ausgedehnte Typ-D-Lä-sionen der Beckenarterien werden bei kalkulierbarem Operationsrisiko bevor-zugt mittels aortobifemoraler Y-Prothe-se behandelt. Die Art der aortalen Anas-tomose (End-zu-End, End-zu-Seit) hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse [20], möglicherweise evtl. abgesehen von dem Auftreten einer Gesäßklaudikation, die bei End-zu-End-Anastomosen schein-bar häufiger auftritt [14]. Auch das Pro-thesenmaterial (Dacron, Polytetrafluor-ethylen [PTFE]) ist hinsichtlich der Lang-zeitfunktion irrelevant. Eine Alternative zum transabdominellen Zugang zur Aor-ta kann das laparoskopische Vorgehen sein [10, 35], bei welchem die postopera-tive Morbidität und die stationäre Liege-zeit günstiger als bei offenem Vorgehen

sind, allerdings um den Preis einer län-geren Operationsdauer. Dieses Verfahren hat sich aufgrund seines technisch hohen Anspruches jedoch nicht durchgesetzt. Bei einseitigen Prozessen können aorto- oder iliakofemorale Bypasses über einen trans- oder extraperitonealen Zugang interponiert werden. Die 10-Jahres-Of-fenheitsraten von Y-Prothesen erreichen >70% bei Patienten mit CLI, bei Klaudi-kation >80% [8]. Ipsilaterale Iliakofemo-rale Bypasses sind nach 5 Jahren bei 75% der Patienten mit chronisch kritischer Extremitätenischämie offen, Cross-over- Bypasses ebenfalls [29]. Die perioperative Letalität nach aortobifemoralem Bypass beträgt ca. 4%, nach iliakofemoralen By-passes oder einer lokalen Thrombendar-teriektomie 2,7% [7].

» Vorteil des extraperitonealen Zugangs ist das geringere Zugangstrauma

Offen-chirurgisch stehen mehrere Ver-fahren zur Disposition. Grundsätzlich werden ein extraperitonealer und ein transperitonealer Zugangsweg unter-schieden. Vorteile des extraperitonealen Zugangs (über einen Pararektal- oder la-teralen Wechselschnitt) sind ein geringe-res Zugangstrauma unter Umgehung der Abdominalhöhle, nachteilig ist eine ein-geschränkte Übersichtlichkeit. Ein trans-

peritoneales Vorgehen ist bei operativer Versorgung beider Beckenachsen not-wendig, welches über eine mediane oder quere infraumbilikale Unterbauchlaparo-tomie (bei isolierten Verschlussprozessen an der Bifurkation bei schlanken Patien-ten) möglich ist.

Bei der Präparation der Aorta muss auf Lumbalarterien und -venen geach-tet werden sowie auf die kreuzende linke Nierenvene. Bei Präparation der Aorten-bifurkation und der Iliakalgefäße ist bei Männern vor allem der Plexus hypogast-ricus superior zu schonen, der für die Eja-kulationsfähigkeit verantwortlich ist. Die-ser bildet sich in Höhe der Aortenbifurka-tion aus zwei Strängen, die beidseits der Bauchaorta aus viszeralen Ästen des lum-balen Grenzstranges hervorgehen. Sein Geflecht ist ca. 1 cm breit, liegt meist et-was mehr über der linken A. iliaca com-munis und zieht dann weiter über die V. iliaca communis. Außerdem sind die Ure-teren zu schonen, die in Höhe der Teilung der A. iliaca communis die Gefäße über-kreuzen. Insbesondere bei Reoperationen empfiehlt sich zum Schutz der Ureteren eine präoperative Schienung.

Als offen-chirurgisches Rekonstruk-tionsverfahren ist zunächst die TEA zu nennen, die bei längerstreckigen A.- iliaca-externa-Stenosen oder Verschlüs-sen mit Beteiligung der Femoralisga-bel, isolierten langstreckigen unilateralen A.-iliaca-communis-Verschlüssen (über

Abb. 5 9 a Verschluss der A. iliaca externa (AIE) links, b retrograde Desoblitera-tion mittels Ringstripper, c Dissektionszylinder

796 | Der Chirurg 9 · 2014

Leitthema

einen retroperitonealen Zugang), unila-teralen arteriellen Verschlüssen der Be-ckenachse mit Claudicatio intermittens und erektiler Dysfunktion und bei A.- iliaca-interna-Abgangsstenosen indiziert sein kann. Eine TEA kann entweder of-fen (Inzision über der Stenose und Aus-schälen unter Sicht) oder halbgeschlossen mittels Ringstripper erfolgen (. Abb. 5). Um eine erneute Stenose zu vermeiden, erfolgt der Gefäßverschluss unter Ver-wendung eines Patches (bovines Peri-kard, Dacron oder PTFE). Voraussetzung für eine erfolgreiche TEA ist eine ausrei-chend glatte Ausschälebene zwischen Me-dia und Lamina elastica oder in der äuße-ren Media innerhalb der Elastica externa. Beginnt oder endet die Ausschälung an einer Bifurkation, ist eine gute Einsicht in beide Gefäße notwendig, um eine Dissek-tion sicher ausschließen zu können. Wur-den beide Gefäße einer Bifurkation eröff-net, muss ein Patch in Form eines umge-drehten Y (Schwalbenschwanz) eingenäht werden, um beide Gefäße stenosefrei zu verschließen. Stufen, insbesondere gegen die Stromrichtung, müssen vermieden und ggf. mittels feiner Naht fixiert werden, um Frühverschlüsse oder Dissektionen zu vermeiden. Bei einer retrograden Desob-literation (z. B. der A. iliaca externa von der A. femoralis aus) mittels Ringstripper muss dieser unter gleichzeitigem Zug am Dissektionszylinder unter spiralförmiger Bewegung in der Verlängerung der Ge-fäßachse nach proximal bewegt werden.

Eine retrograde Desobliteration soll-te nie erzwungen werden und leicht von der Hand gehen, es besteht immer die Ge-fahr einer Perforation. Das Operations-feld ist daher entsprechend weit abzuwa-schen und abzudecken, um im Notfall schnell die Beckenarterien bzw. die Aorta freilegen zu können. Offene aortoiliaka-le Endarteriektomien scheinen einen Vor-teil gegenüber aortoiliakalen oder iliako-femoralen Bypässen bez. der periopera-tiven Morbidität und Mortalität bei ver-gleichbaren Offenheitsraten zu haben [7].

Bei ausgedehnten Verschlüssen der in-frarenalen Aorta kann die Implantation einer Rohr- oder Y-Prothese indiziert sein. Die Indikation zur Anlage einer aorto-biiliakalen (Y-)Prothese besteht auch bei beidseitigen langstreckigen Stenosen im aortoiliakalen Abschnitt. Die zentrale An-

astomose sollte in einem gesunden Gefäß-areal angelegt werden. Hämodynamisch ist eine End-zu-End-Anastomose zu be-vorzugen, eine Seit-zu-End-Anastomose ist jedoch für die Durchblutung des lin-ken Kolons und der für die Sexualfunk-tion wichtigen Internaäste günstiger und bietet eine bessere Ausgangsposition, soll-te eine Reoperation notwendig werden. Der zentrale Teil der Bifurkationsprothe-se sollte möglichst kurz gehalten werden, um eine hämodynamisch ungünstige Ab-knickung der Prothese zu vermeiden. Die distale Anastomose sollte wenn möglich oberhalb des Leistenbandes angesetzt werden, um prothetisches Material in der infektgefährdeten Leiste zu vermeiden. Ist die Beckenachse jedoch komplett ver-schlossen und ist ggf. noch eine Endarte-riektomie der Femoralisbifurkation erfor-derlich, erfolgt die Anastomosierung der A. femoralis communis über eine geson-derte Inzision in der Leiste. Die Anasto-mose läuft distal im Sinne einer Profunda-erweiterungsplastik über den A.-profun-da-femoris-Abgang aus.

D Der Durchzug der Prothese sollte mit besonderer Vorsicht erfolgen

Die stumpfe Präparation mit dem Fin-ger von kranial und kaudal erfolgt hier-bei entlang der (verkalkten) Gefäßachse. Durch anterolaterale Präparation kann eine Verletzung der medial laufenden Ve-ne vermieden werden. Der Ureter muss ventral der Prothese bleiben, um im Ver-lauf Ureterstenosen, Harnstau und Fis-telbildungen zu vermeiden. Anhand der Markierung auf der Prothese kann eine Torquierung im nicht einsehbaren Be-reich und damit ein Früh- bzw. Sofortver-schluss der Prothese vermieden werden.

Bei Patienten mit deutlich erhöhtem Operationsrisiko und in der Infektsitua-tion kann nach Ausschöpfen der endolu-minalen Verfahren zur Verringerung der Invasivität ein extraanatomisches Verfah-ren angewandt werden. Hier ist der Cross-over-Bypass zu nennen, der bei einseiti-gem Verschluss iliakofemoral von der A. iliaca externa angelegt wird oder, soll-te auf der Donorseite eine TEA der Femo-ralisgabel notwendig sein, femorofemoral [25]. Die Langzeitergebnisse sind schlech-ter als orthotope Rekonstruktionen, ggf.

auch die retrograde Ringstripper-Desob-literation oder der subklavio(bi)femora-le Bypass. Dieser kann in seltenen Fällen mit sehr hohem operativem Risiko, und bei Infektion einer aortalen Gefäßpro-these, notwendig werden. Jedoch ist die-ses extraanatomische Verfahren aufgrund seiner schlechteren Langzeitfunktion Pa-tienten mit kritischer Ischämie und ho-hem Risikoprofil vorbehalten.

Als Prothesen kommt im aortoiliaka-len Gefäßabschnitt Polyester (Dacron) oder PTFE zum Einsatz, autologes Ma-terial (Vene) ist in dieser Position der In-fektsituation vorbehalten.

Um Restenosen und Verschlüsse früh-zeitig feststellen und behandeln zu kön-nen, muss eine regelmäßige Nachsorge, mit Feststellung der schmerzfreien Geh-strecke und des Knöchel-Arm-Index durchgeführt werden.

Komplikationen

Als intraoperative Komplikationen sind an erster Stelle venöse Verletzungen zu nennen; ihre Versorgung kann sich, ins-besondere im Bereich der V. iliaca com-munis, schwierig gestalten. Sollte der De-fekt im Gefäß nicht zugänglich sein, kann es notwendig werden, die Arterie tem-porär zu durchtrennen, um den lädier-ten Gefäßabschnitt adäquat versorgen zu können.

Als weitere Komplikation ist die Ver-letzung von Lumbalarterien bei der Um-fahrung der Aorta zu nennen. In der Re-gel können diese von lateral überstochen werden, in seltenen Fällen kann es je-doch notwendig werden, die Aorta kom-plett abzusetzen, um eine Versorgung der Hinterwand zu ermöglichen. Sollte es in-traoperativ zu einer akzidentellen Darm-eröffnung kommen, sollte von der Im-plantation einer alloplastischen Prothe-se aufgrund der Infektgefahr Abstand ge-nommen bzw. diese auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Alternativ, wenn die Versorgung nicht aufschiebbar ist (Stadium III oder IV nach Fontaine), kann ein extraanatomischer Bypass ange-legt werden. Bei einer Ureterdurchtren-nung kann dieser über einem Ureterka-theter End-zu-End angeschrägt und rea-nastomisiert werden.

797Der Chirurg 9 · 2014 |

Komplikationen bez. der Prothese und deren Vermeidung wurden bereits im Abschnitt zur Therapie angesprochen, z. B. das Abknicken der Prothese bei zu langem zentralem Anteil oder die Tor-quierung der Prothesenschenkel beim Durchziehen (s. o.). Im Verlauf besteht außerdem die Gefahr einer Prothesen-infektion (in ca. 1% der Fälle). Hinweise hierfür sind die Ausbildung einer Phleg-mone oder eines Wundabszess, eine Sep-sis oder die Ausbildung eines Pseudo-aneurysma. Kommt es hier zu einer Blu-tung, beträgt die Letalität bis zu 40% [21]. Je zentraler die infizierte Prothese liegt, desto schlechter ist die Prognose. Thera-peutisch steht meist die Explantation des Bypass im Vordergrund, ggf. kann ein neuer, extraanatomisch geführter Bypass mit dem notwendigen Abstand zum in-fizierten Gewebe angelegt werden. Insbe-sondere bei Spätinfekten kann eine graft-erhaltende Therapie unter Verwendung eines Negativdruckverbandes (NPWT/VAC) im Sinne einer „Vac-on-vessel“-Be-handlung eine sinnvolle Alternative sein [19]. Es kann aber auch eine Amputa-tion der anhängigen Extremität notwen-dig werden.

Als weitere Komplikationen können eine ischämische Kolitis (insbesondere bei Verschluss/Absetzen der A. iliaca in-terna linksseitig), ischämische Gluteal-nekrosen (bei Verschluss/Absetzen der A. iliaca interna beidseits) und Impotenz (bei Operationen im Bereich der infrare-nalen Aorta) auftreten.

Fazit

F Die arterielle Verschlusskrankheit vom Aorten- und Beckentyp ist ein komplexes Krankheitsbild, dessen In-zidenz deutlich zugenommen hat.

F Die Therapie ist abhängig von der Ge-fäßmorphologie, der klinischen Be-schwerdesymptomatik und den häu-fig vorhandenen Komorbiditäten.

F Während die offene chirurgische The-rapie (Thrombendarteriektomie, By-passverfahren) in vielen Fällen eine gute Behandlungsoption darstellt, gewinnen endoluminale Verfahren und insbesondere Hybrideingriffe sehr stark an Bedeutung.

F Es ist zu erwarten, dass sich die Leit-linien und Behandlungsstandards zugunsten dieser Verfahren in den nächsten Jahren weiter verschieben werden.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. E.S. DebusKlinik für Gefäßmedizin, Gefäßchirurgie – Angiologie – endovaskuläre Therapie, Universitäres Herzzentrum Hamburg, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf,Martinistr. 52, 20246 [email protected]

Einhaltung ethischer Richtlinien

Interessenkonflikt. J. Kosan, H. Riess, G. Atlihan, H. Diener, T. Kölbel und E.S.Debus geben an, dass kein In-teressenkonflikt besteht.

Dieser Beitrag beinhaltet keine Studien an Menschen oder Tieren.

Literatur

1. Ahmed B, AL Khaffaf H (2009) Prevalence of signi-ficant asymptomatic carotid artery disease in pati-ents with peripheral vascular disease: a meta-ana-lysis. Eur J Vasc Endovasc Surg 37(3):262–271

2. Aihara H, Soga Y (2014) Long-term outcomes of endovascular therapy for aortoiliac bifurcati-on lesions in the real-AI registry. J Endovasc Ther 21(1):25–33

3. Aronow WS, Ahn C (1994) Prevalence of coexis-tence of coronary artery disease, peripheral arteri-al disease, and atherothrombotic brain infarction in men and women ≥62 years of age. Am J Cardiol 74(1):64–65

4. Bosch JL, Hunink MG (1997) Meta-analysis of the results of percutaneous transluminal angioplasty and stent placement for aortoiliac occlusive disea-se. Radiology 204:87–96

5. Bosiers M, Deloose K (2013) BRAVISSIMO: 12-month results from a large scale prospective trial. J Cardiovasc Surg (Torino) 54(2):235–253

6. Bucci F, Fiengo L (2012) Abdominal aortic occlu-sion of young adults. Interact Cardiovasc Thorac Surg 14(1):99–101

7. Chiu KW, Davies RS (2010) Review of direct anato-mical open surgical management of atheroscle-rotic aorto-iliac occlusive disease. Eur J Vasc Endo-vasc Surg 39(4):460–671

8. De Vries S, Hunink M (1997) Results of aortic bi-furcation grafts for aortoiliac occlusive disease: a meta-analysis. J Vasc Surg 26:558–569

9. Debus ES et al (2014) Stationäre Versorgung der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) durch die Gefäßchirurgie: Ergebnisse einer Umfra-ge in Deutschland. Gefässchirurgie 2:127–134

10. Di Centa I, Coggia M (2008) Total laparoscopic aor-tobifemoral bypass: short- and middle-term re-sults. Ann Vasc Surg 22:227–232

11. Goverde PC, Grimme FA (2013) Covered endova-scular reconstruction of aortic bifurcation (CERAB) technique: a new approach in treating extensive aortoiliac occlusive disease. J Cardiovasc Surg (To-rino) 54(3):383–387

12. Grimme FA, Goverde PA (2012) Covered stents for aortoiliac reconstruction of chronic occlusive lesi-ons. J Cardiovasc Surg (Torino) 53(3):279–289

13. Indes JE, Pfaff MJ (2013) Clinical outcomes of 5358 patients undergoing direct open bypass or endo-vascular treatment for aortoiliac occlusive disease: a systematic review and meta-analysis. J Endovasc Ther 20(4):443–455

14. Jaquinandi V, Picquet J (2008) Functional assess-ment at the buttock level of the effect of aortobi-femoral bypass surgery. Ann Surg 247(5):869–876

15. Jongkind V, Akkersdijk GJ (2010) A systematic re-view of endovascular treatment of extensive aor-toiliac occlusive disease. J Vasc Surg 52(5):1376–1383

16. Klein WM et al (2006) Dutch iliac stent trial: long-term results in patients randomized for primary or selective stent placement. Radiology 238:734–744

17. Komen N, Klitsie P (2011) Calcium score: a new risk factor for colorectal anastomotic leakage. Am J Surg 201(6):759–765

18. Maugin E, Abraham P (2011) Patency of direct re-vascularisation of the hypogastric arteries in pa-tients with aortoiliac occlusive disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 42(1):78–82

19. Mayer D, Rancic Z (2009) Open abdomen treat-ment following endovascular repair of ruptured abdominal aortic aneurysms. J Vasc Surg 50(1):1–7

20. Melliere D, Labastie J (1990) Proximal anastomosis in aortobifemoral bypass: end-to-end or end –to-side? J Cardiovasc Surg 31:77–80

21. Müller M, Lörke C (2006) Chronische AVK der unte-ren Extremitäten. In: Müller M (Hrsg) Chirurgie. Medizinische Verlags- und Informationsdienste, Breisach, S 74–77

22. Murphy TP, Ariarathnam NS et al (2004) Aortoiliac insufficiency: long-term experience with stent pla-cement for treatment. Radiology 231:243–249

23. Murphy TP, Cutlip DE (2012) Supervised exerci-se versus primary stenting for claudication resul-ting from aortoiliac peripheral artery disease: six-month outcomes from the claudication: exerci-se versus endoluminal revascularization (CLEVER) study. Circulation 125(1):130–139

24. Norgren L, Hiatt WR (2007) Inter-society consensus for the management of peripheral arterial disease (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg 33:S1–S75 (EK 5)

25. Paumier A, Abraham P (2010) Functional outcome of hypogastric revascularisation for prevention of buttock claudication in patients with peripheral artery occlusive disease. Eur J Vasc Endovasc Surg 39(3):323–329

26. Piazza M, Ricotta JJ II (2011) Iliac artery stenting combined with open femoral endarterectomy is as effective as open surgical reconstruction for se-vere iliac and common femoral occlusive disease. J Vasc Surg 54(2):402–411

27. Ponec D, Jaff MR (2004) The nitinol SMART stent vs. Wallstent for suboptimal iliac artery angioplasty: CRISP-US trial results. J Vasc Interv Radiol 15:911–918

28. Rezq A, Aprile A (2013) Pioneer re-entry device for iliac chronic total occlusion: truly a paradigm shift. Catheter Cardiovasc Interv 82(3):495–499

29. Ricco JB, Probst H (2008) Long-term results of a multicentre randomized study on direct versus crossover bypass for unilateral iliac artery occlusi-ve disease. J Vasc Surg 47:45–54

798 | Der Chirurg 9 · 2014

Leitthema

30. Saegesser F, Loosli H (1981) Ischemic diseases of the large intestine. Int Surg 66(2):103–117

31. Schrijver AM, Moll FL, De Vries JP (2010) Hybrid procedures for peripheral obstructive disease. J Cardiovasc Surg (Torino) 51(6):833–843

32. Sharafuddin MJ, Hoballah JJ (2008) Long-term outcome following stent reconstruction of the aortic bifurcation and the role of geometric deter-minants. Ann Vasc Surg 22(3):346–357

33. Strandberg TE, Pitkälä KH (2013) Geriatric syndro-mes – vascular disorders? Ann Med 45(3):265–273

34. Swierzewski SJ III, McGuire EJ (1993) Aortic occlusi-on and lower extremity exercise induced stress uri-nary incontinence. J Urol 149(4):846–847

35. Tiek J et al (2012) Laparoscopic versus open appro-ach for aortobifemoral bypass for severe aorto-ili-ac occlusive disease – a multicenter randomized controlled trial. Eur J Vasc Endovasc Surg 43:711–715

36. Trede M, Thiele HH (2004) Verschlussprozesse der unteren Körperhälfte. In: Heberer G, Van Dongen RJ (Hrsg) Gefäßchirurgie. Springer, Berlin, S 387–402

37. http://www.gefaesschirurgie.de/gesellschaft/kommissionen/leitlinienkommission.html. Zuge-griffen: 01. Mai 2014

38. Serrano Hernando FJ, Martin Conejero A (2007) Pe-ripheral artery disease: pathophysiology, diagno-sis and treatment. Rev Esp Cardiol 60(9):969–982

Kommentieren Sie diesen Beitrag auf springermedizin.de

7 Geben Sie hierzu den Bei-tragstitel in die Suche ein und nutzen Sie anschließend die Kommentarfunktion am Bei-tragsende.

Buchbesprechungen

F. J. Müller, C. Schuster, B. WeigelKlinische Untersuchungstests in Orthopädie und UnfallchirurgieSpringer-Verlag Berlin Heidelberg New York 2013, 108 S., (ISBN 978-3-642-39690-8), 14.99 EUR

Das 108 Seiten

starke Buch im Kittel-

taschenformat hat

das Ziel die klinisch

relevanten Unter-

suchungstests in

Orthopädie und Un-

fallchirurgie im Sinne

eines handlichen

Nachschlagewerks

im klinischen Alltag präsent zu haben.

Die Gliederung ist systematisch und beinhal-

tet als Schwerpunkt die Untersuchungen des

muskuloskelettalen Systems von Rumpf und

Extremitäten. Vereinzelt sind auch Unter-

suchungen des Gefäß- und Nervensystems

dargestellt. Nahezu jeder Test ist nach einer

kurzen Beschreibung der Durchführung und

der Pathologien mit einem Bildbeispiel ver-

sehen. Das Bildmaterial ist umfangreich, es

handelt sich um Fotografien.

Gelegentlich weisen diese Fotografien didak-

tische Schwächen auf. Der Untersucher trägt

zum Beispiel zur Kontrastierung von Untersu-

cher und Testperson häufig Stoffhandschuhe.

Unter anderem beim dargestellten Allen-Test

könnte die bildgetreue Umsetzung der

Untersuchung zu einem falsch negativen Er-

gebnis führen wenn der Puls durch die Hand-

schuhe nicht getastet wird. Im Bildmaterial

sind lediglich die Untersuchungstests an der

gesunden Testperson abgebildet. Patholo-

gien werden zwar beschrieben, jedoch nicht

bebildert. In einem Serviceteil wird Literatur

aufgeführt, die zum weiteren Studium der

einzelnen Tests herangezogen werden kann,

die einzelnen Quellenangaben sind aller-

dings vereinzelt nicht vollständig. Die Seiten-

abgaben des Stichwortverzeichnisses sind

vereinzelt fehlerhaft.

Alle im klinischen Alltag relevanten Unter-

suchungstests sind abgebildet, auf die Viel-

zahl weiterer bestehender Tests wird explizit

verwiesen. Mit den im Buch aufgeführten

Untersuchungstests besteht keine Sorge eine

Pathologie zu übersehen oder eine Prüfung

nicht zu bestehen. Für den klinischen Alltag

ist es daher absolut geeignet.

Das vorliegende Buch bietet zusammenfas-

send das was es verspricht, wenngleich auch

mit einigen Schwächen. Es ist ein handliches,

klinisch orientiertes Nachschlagewerk und für

die Lehre und für die ersten Sprechstunden

ein befriedigender Begleiter.

T. Helfen (München)

799Der Chirurg 9 · 2014 |