2011-08-12_Freie-Presse_Christoph-Wonneberger

-

Upload

ifm-archiv-sachsen-e-v -

Category

Documents

-

view

214 -

download

0

description

Transcript of 2011-08-12_Freie-Presse_Christoph-Wonneberger

Freie PresseFreitag, 12. August 2011

NACKIG In den Nuller Jahren stehtdas Individuum im Mittelpunkt –oft wie im Gruselkabinett. S. 3

WOCHENENDE B1

ÜBERLAUFEN Bis zu 4000Touristen täglich machenMachu Picchu platt. S. 5

SPANNEND Käse und Bierkönnen den Gaumenexplodieren lassen. S. 2

as Allgäu also. DieseLandschaft, die Wiesenund Weiden, eingerahmtzwischen rauschendenBächen. Wo sanfte Hügelzum Wandern verführen

und den Blick frei geben auf die Alpen.Wo man bald schon das Gefühl von gren-zenloser Freiheit genießt: Das ist das All-gäu, das Christoph Wonneberger in sichträgt. In das die Familie aus Karl-Marx-Stadt in jenem Sommer des Jahres 1961für vier Wochen zum Urlaub gereist ist.Unbeschwerte Tage sollen es sein für eineFamilie, in der Sohn Christoph nicht ein-mal die Oberschule besuchen darf, weilsein Vater Landesjugendpfarrer ist. Das al-lein schon reicht.

Mit einer Radiomeldung ist diese Ruheim Allgäu plötzlich vorbei: „Die Sektoren-grenze nach Ostberlin wird abgeriegelt“,tönt es aus dem Empfänger. Kampfgrup-pen, Ziegelsteine, Stacheldraht: Zuerstwird Berlin, dann Deutschland unwider-ruflich geteilt.

Ein Schock – natürlich – ist das für dieWonnebergers. Sie sitzen und reden unddiskutieren. Und Christoph, der damalsschon 17 Jahre alt ist und das alles sehr be-wusst erlebt, steht vor einer der schwers-ten Entscheidungen seines Lebens: „MeinVater hat mir freigestellt, nicht mit zu-rückzugehen. Im Westen könnte ich stu-dieren.“

„Es gab keinen Monat,wo ich nicht zu einerAussprache mit meinenVorgesetzten musste.“Christoph Wonneberger Pfarrer im Ruhestand

Nach Tagen des Ringens entscheidet sichder Sohn, doch mit der Familie zurückzu-kehren in das Land, aus dem er stammt,wo ihm das Erzgebirge näher ist als Allgäuoder Loreley. „Wenn ich im Westen gebo-ren worden wäre, wäre ich wahrschein-lich geblieben“, glaubt der heute 67-jähri-ge Leipziger.

Es ist ein Leben im Schatten der Mauer,das Christoph Wonneberger führt. Und

D

eins, das ihn prägt, auch wenn er nicht je-den Tag darüber nachdenkt. Auf der einenSeite ist diese DDR das Land, das das besse-re Deutschland sein will. Auf der anderenSeite jener Staat, „in dem man immer öftersuchen musste, ob von diesem Samen derGerechtigkeit überhaupt auch etwas auf-gegangen ist“.

Aber Wonneberger ist einer, und das ister bis heute, der ändern will, der eine Visi-on hat. Bei ihm ist der Weg das Ziel. Solernt er bei „Diamant“ im damaligen Karl-Marx-Stadt Maschinenbau – studierenkann er ohne Abitur ja nicht. Abendspaukt er Griechisch, Hebräisch und La-tein. Und dass es eines Tages dann dochTheologe wird, das weiß er da noch nicht:Das Studium ist schließlich auch eine Ent-scheidung, um sich gegen den Vater zuemanzipieren.

Er nimmt mit der Ausbildung an einerKirchlichen Hochschule zunächst denUmweg, den damals viele gehen müssen,weil ihnen das Abitur verweigert wird. Erwechselt an die Universität nach Rostock:„Ich wollte wissen, was die Welt zusam-menhält.“ Wonneberger liest Hegel undFeuerbach, Karl Marx und Ernst Bloch. Erfährt nach Prag und Marienbad, wo erGleichgesinnte trifft und mit ihnen in je-nen Frühlingstagen 1968 den Traum voneiner gerechten Gesellschaft träumt.Doch eines Morgens wacht er auf: „Stattdes Weckers hörte ich Maschinengewehr-salven.“

Und als er, von diesem Schock inner-lich tief verletzt, nach Rostock zurück-kehrt und mit Kommilitonen beschließt,

bei den Theologen höchstselbst eine FDJ-Gruppe zu gründen, da ist es vorbei: Einpaar von ihnen werden zu Haftstrafen ver-urteilt, er selbst muss seine Prüfungenvorzeitig abschließen und die Uni verlas-sen. Und doch, sagt Christoph Wonneber-ger, wollte er weitermachen und unbe-quem sein.

Als Pfarrer in Dresden betreut er Wehr-dienstverweigerer und Bausoldaten. Aberweil er eigentlich nicht will, dass jungeMänner Straßen bauen müssen, auf denendann doch nur Panzer fahren, hat er 1980eine Idee: die vom „sozialen Friedens-dienst“ – eine Art Zivildienst für die DDR.Er vernetzt Gruppen und Aktivisten, lässtKettenbriefe versenden: „Ich dachte im-mer, dezentral können sie uns am wenigs-ten fassen. Selbst wenn ich verhaftet wer-de, geht es weiter.“

So lässt er auch den DDR-Geheim-dienst, von dem er ahnt, dass der ihn über-wacht, nicht an sich heran: „Mir war esegal, ob einer in der Gruppe echt ge-schickt oder eben nur von anderen ge-schickt war.“ In jenen Jahren entstehtdurch Wonneberger ein Projekt, das spä-ter sein Lebensthema – die Mauer – zumEinsturz bringen wird. Der Pfarrer Chris-toph Wonneberger begründet in Dresdendie Friedensgebete.

Für etwas zu beten, für eine bessereUmwelt, für Gerechtigkeit und für gleicheBildungschancen, ist sein Motiv. Er trägtdiese Friedensgebete mit nach Leipzig andie Nikolaikirche, wo er 1985 hinwech-selt. Dass er damit aneckt, hinterfragt,auch provoziert, das weiß er. „Es gab kei-

nen Monat, wo ich nicht zu einer Ausspra-che mit meinen Vorgesetzten musste.“Die Stasi beschwert sich nicht bei ihm,sondern beim Bischof oder dem Landes-kirchenamt. Für die Kirche ist es immerein Spagat.

Dabei ist er für diese DDR, er will sienicht abschaffen, er will sie reformieren.Er ist auch gegen jene, die in die Kirchenur kommen, um leichter ausreisen zukönnen. Aber all das kann er nicht öffent-lich erklären. Nur so viel ist ihm klar. Alsim Sommer 1989 der Eiserne Vorhang Ris-se bekommt und Zehntausende, oftmalsdie Jungen, über Ungarn und die CSSR dasLand verlassen, da weiß er, „dass wir jetzteine deutlichere Sprache sprechen müs-sen“.

Die Saat eines Mannes, der selber zwei-mal Vater ist, geht plötzlich auf. Die Bür-ger stehen auf, sie werden mündig. Abernoch ist nicht sicher in jenem Spätsom-mer 1989 in Leipzig, ob Gewalt oder Refor-men den Ausgang bestimmen. „Wir hat-ten das ja nicht gelernt“, erinnert sichWonneberger. Also wirbt er für Demokra-tie, ist tage- und nächtelang ununterbro-chen auf Achse.

Aber dann – auf dem Höhepunkt dieserfriedlichen Revolution – ereilt den damals45-Jährigen am 30. Oktober 1989 einschwerer Schlaganfall. Als ChristophWonneberger Tage später aufwacht, dagibt es die Mauer, da gibt es auch die alteDDR so nicht mehr. Er liegt auf der Inten-sivstation eines Leipziger Krankenhauses.Er sieht bunte Bilder, die er nicht deutenkann. Er kann nicht verarbeiten, was da

geschieht, er kann auch nicht sprechen.Ihm wird nicht geholfen, denn die einzigeLogopädin an diesem Krankenhaus ist sel-ber krankgeschrieben.

So ist es auf schicksalhafte Weise jenerMauerfall, der ihm nun das Leben rettet.Freunde aus der Partnergemeinde Hanno-ver besuchen ihn fünf Tage nach der Mau-eröffnung am 9. November am Kranken-bett. „Die haben dann einfach gesagt: Hiertut sich ja gar nichts. Wir nehmen dichjetzt mit.“ Sie setzen ihn ins Auto, packenden Arztbrief ein und fahren los. Und sowird nun möglich, was vorher undenkbarschien: Der schwerkranke Wonnebergerfährt über Marienborn und Helmstedt –das deutsch-deutsche Nadelöhr – hinübernach Hannover.

„Vielleicht hätte manvon den Idealen derGerechtigkeit mehr mithinübernehmenkönnen.“Christoph Wonneberger Pfarrer im Ruhestand

Ein Jahr bleibt er dort und lernt das Lebenneu. Ganz einfache Dinge sind es oft. Erfragt, wie das Obst, wie das Gemüse heißt.Er erkundigt sich nach Namen und Funk-tionen. Er ist weit weg von den großen Er-eignissen, die Deutschland so gründlichverändern. Er genießt mit diesem Abstandeine Normalität, die ihm hilft, den Alltagzu bewältigen. So schön das auch ist, sowehmütig ist er manchmal auch. „Natür-lich“ sagt der Pensionär Wonnebergerheute über jene Tage, „hätte ich den dama-ligen Prozess gerne selber mitbegleitet.Vielleicht hätte man von den Idealen derGerechtigkeit mehr mit hinübernehmenkönnen.“

Die Freiheit des Einzelnen und die Ge-rechtigkeit für alle – das bleibt weiter seinThema. Und so wird er auch diesen Som-mer genießen. Ganz grenzenlos, verstehtsich. Wonneberger und seine Frau radeln2000 Kilometer von Budapest ans Schwar-ze Meer. Es geht über Serbien und Bulgari-en bis an die Küste von Rumänien. UndChristoph Wonneberger wird dabei nichtein einziges Mal seinen Reisepass benöti-gen.

Entscheidungenfürs Leben

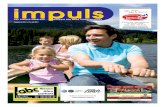

Er erlebte den Mauerbau am 13. August 1961 im Westen. Er initiiertedie Friedensgebete und wurde durch den Mauerfall gerettet:

Christoph Wonneberger aus Sachsen.

VON STEFFEN REICHERT

Die Freiheit des Ein-zelnen und die Ge-rechtigkeit für alle –das ist sein Thema:Der Leipziger Chris-toph Wonneberger,Pfarrer im Ruhestand,hat ein ganz besonde-res Verhältnis zurMauer. Ihr Bau hatden Lauf seines Le-bens bestimmt und ihrFall hat sein Leben ge-rettet.

FOTO: STEFFEN GIERSCH