theaterTREFFENText FREITAG 6. Juni

-

Upload

otto-falckenberg-schule -

Category

Documents

-

view

220 -

download

1

description

Transcript of theaterTREFFENText FREITAG 6. Juni

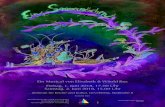

no. 5 25. theatertreffen deutschsprachiger schauspielstudierender freitag, 6. juni 2014

theaterTreffen

Text

„Kann man Theater erklären? Kann man über Stücke schreiben? Ja, natürlich, man kann. Man kann sie zusammenfas-sen, auf dem Papier charakterisieren, in-terpretieren. Aber besser wäre doch: Das

Vorsicht! Flug-Karies!Roland Schimmelpfennig sucht in

Der golDene Drache nach der Moral in der Gesellschaft

Theater spricht für sich selbst.“ Roland Schimmelpfennig legt die Messlatte hoch, fünf Monate, bevor sein neues Stück Der golDene Drache am Wiener Burgtheater am 5. September 2009 uraufgeführt wird. Er wagt damit ei-nen Schnitt durch die Gesellschaft, zeigt die Suche des Menschen nach sich selbst in einem fantasievoll kons-truierten Mikrokos-mos.

Auslöser für Der golDene Drache war eine Begegnung mit einem befreundeten Rechtsanwalt, der sich gerade mit illegalen Einwande-rern in Deutschland beschäftigte, und ein Auftragswerk vom Riksteatern aus Stockholm. „Die Illegalen, die ich selbst kannte – eher aus lateinamerikanischen Ländern – brachten mich schließlich auf das eigentliche Thema: nicht die Abschie-behaft, sondern die Situation draußen, in der scheinbaren Freiheit – keine Papiere, keine medizinische Versorgung, und die dauernde Angst vor der Entdeckung, in

der U-Bahn, auf der Straße.“ Genau davon erzählt Der golDene Drache: Ein Thai-Chi-na-Vietnam-Schnellrestaurant, das zum Sinnbild der demoralisierten Welt gedeiht. Dort fliegt der kranke Zahn eines Asiaten

ohne Aufenthaltsgenehmigung in die To-Go-Suppe einer Stewardess, während sei-ne Schwester sich zu Tode prostituieren muss und ein Paar über einer ungewoll-ten Schwangerschaft zerbricht. Zwischen-durch erzählen die Figuren die Geschichte einer Grille, die von Ameisen missbraucht wird. „Der golDene Drache arbeitet mit den einfachen Mitteln der Ansage und der Verstellung und des „Vorspielens“, aber das Ziel des Stücks ist nicht Distanz, son-dern das Gegenteil: Nähe. Identifikation.

Es geht darum zu ermöglichen, dass das Publikum den Figuren so nah wie nur irgend möglich kommt. Was wäre, wenn ich jemand anderes sein könnte; was ist, wenn ich nicht mehr sein will, was ich

bin? Wenn ich mir etwas wünschen könnte – das steht über dem ganzen Stück.“

Der dritte Jahr-gang der Hoch-schule für Musik und Theater Ros-tock wagt sich beim 25. Theatertreffen mit einer einstün-digen Fassung an Schimmelpfennigs mikrokosmische Gesellschaftskri-tik. Dabei steht und fällt die Um-setzung des Textes mit den Schauspie-lern, die komplexe Rollenwechsel und Szenen-Fragmente

zu meistern haben, um Roland Schimmel-pfennigs Idealvorstellung des Theaters zu bedienen: „Gelungene Stücke nehmen ihre Zuschauer mit, sie machen neugierig, sie stören Gewohnheiten, sie überprüfen geschmackliche Übereinkünfte, ästheti-sche Verabredungen, sie öffnen Ausblicke, es entstehen neue Blickrichtungen. Diese Stücke entwickeln einen Sog, sie sind un-berechenbar, manchmal schwer auszuhal-ten und trotzdem unwiderstehlich.“

Britta Schönhütl

Metzgerjahreshauptversammlung. Foto: Hochschule für Musik und Theater Rostock

no. 5 seite 2 interview

Früher spielte er in Peter Steins Ensemble an der Berliner Schaubühne, inzwischen unterrichtet er Schauspieler an der Univer-sität der Künste: Gerd Wameling (66) ver-passt kaum eine Vorstellung beim Theater-treffen. Denn er stiftet nun für drei Jahre den Preis der Studierenden. Artur Senger hat mit Gerd Wameling gesprochen.

Was für eine Rolle haben Preise für Ihre Karriere gespielt?Eine Rolle haben sie überhaupt nicht gespielt. Ich habe zwar mal einen Adolf-Grimme-Preis bekommen, aber mir ist das egal. Bei vielen Preisvergaben gibt es andere Kriterien als Leistung. Das sollte man nicht so wichtig nehmen.

Und hier beim Theatertreffen ist das anders?Die Preise hier sind recht weit gestreut. Es gibt die Chance, dass sehr viele einen bekommen. Und hier zählt auch die Leis-tung. Dennoch, wegen des Neidfaktors ist es riskant, wenn sich junge Leute um Geld bewerben.

Wenn Sie junge Schauspieler beobach-ten, sagen Sie dann noch manchmal: Wow, so etwas habe ich noch nie gese-hen?Absolut, man sieht Talente, von denen man sagt: Großartig, dass es das noch gibt. Das gibt es auf allen möglichen Ent-wicklungsstufen. Mit der Entwicklung der jungen Leute bin ich sehr glücklich. Nur leider werden sie nicht mehr so rich-tig gefordert, was meine Vorstellung von der Schauspielerei betrifft.

Die wäre?Das Entwickeln von Charakteren, von Fi-

PREISE SPIELEN KEINE ROLLEDer Schauspieler Gerd Wameling im Gespräch

guren. Ich meine damit kein eingelerntes Verwandeln, bei dem sich einer verstellt. Die Schauspieler müssen schon ihre Per-sönlichkeit in der Rolle durchkommen lassen. Aber eben nicht eins zu eins. Nehmen wir zum Beispiel den Abend aus Bern, dieses letzte Mädchen mit dem Cowgirl, haben Sie das gesehen? Es war phantastisch: eine Performance eigent-lich, die in einer Rolle geendet ist. So etwas fi nde ich natürlich sehr spannend.

Aber Sie sagen, das wird nicht wirklich gefördert. Woran liegt das in Ihren Au-gen?Das Regietheater greift auch an den Schauspielschulen um sich. Ich kann Ihnen das sagen, weil ich an unserer Schule nahezu der einzige Schauspieler im Lehrkörper bin. Fast alle anderen sind

Regisseure. Die bestimmen eine Spiel-form, die der Regie unterliegt. Ich möchte hingegen, dass die Schüler etwas von den Grundlagen der Schauspielerei lernen.

Gelegentlich führen Sie selbst Regie. Wie arbeiten Sie dann mit den Schau-spielern?Früher war ich ziemlich strikt und woll-te alle meine Vorstellungen durchsetzen. Aber ich habe festgestellt, dass man viel mehr erreicht, wenn man die Leute kom-men lässt. Man braucht ein bisschen Geduld, auch mit Profi s, dann entsteht mehr.

Was halten Sie von Demokratisierung im Theater?Grauenvoll! Als ich bei Peter Stein an der Schaubühne war, waren wir ein Mitbe-stimmungstheater. Aber Peter Stein war eine Führungsfi gur. Er schaffte es, den Leuten zu vermitteln, dass seine Ideen auch die ihren wären. Nur so kann demo-kratisches Theater funktionieren. Wenn man das nicht schafft, muss man es an-ders machen.

Blicken wir nochmal auf diese Veran-staltung hier. Vielleicht ist es noch zu früh, um ein Fazit zu ziehen...Man kann immer ein Fazit ziehen.

Gibt es denn Tendenzen, die Sie über-rascht haben?Nicht erwartet habe ich die durchgehen-de Qualität der Aufführungen. Dass ei-nem mal etwas nicht gefällt, ist auch Ge-schmackssache oder kann vorkommen. Ich will doch keine Form von Theater fl ächendeckend haben. Ich möchte die Vielfalt.

Möchte Vielfalt: Gerd Wameling.Foto: Lukas Einsele

cult:onlinehttp://www.cult-zeitung.de

Aktuelle Kritiken auf

no. 5 seite 3 kritik

Was haben Batman, ein blauer Gollum und Al Bundy‘s rothaarige Ehefrau Peggy gemeinsam? Sie alle bewohnen Kostyljows Keller-raum. Doch noch weitere illustre Mitbewohner gesel-len sich in Daniela Kranz‘ Inszenierung von Gorkis NACHT-ASYL dazu: Ein Trans-vestit in Highheels, Catwoman und eine Dürersche Jesus-gestalt mit Gitarre. Der Keller – eine Mischung zwischen

BATMAN, WOHLFÜHL-SPRÜCHE &KONFETTI

In Gorkis NACHTASYL-Inszenierung der

ZhdK Zürich herrscht trashige Endzeitstimmung

Die ganze Inszenierung bewegt sich irgendwo zwischen Muppetshow und der Jugendfernsehserie THE TRIBE. Diese spielt in einer Welt ohne Erwachsene, in der die Kinder die Herrschaft übernommen haben. Alle Erwachsenen sind tot, nach-dem Forscher ein Virus erschufen, das die Menschen binnen weniger Tage altern und sterben ließ. Um ihr Überleben zu sichern, haben sich die Kinder in unterschiedli-chen Stämmen zusammengeschlossen. Auch die Nachtasyl-Bewohner kämpfen um ihre schäbigen Existenzen. Und in ständig wechselnden Konstellationen geht’s um das pure Überleben im Elend. Bar jeglichen Glaubens an eine Zukunft, trollen sie kreischend über die Bühne. Ist das die völlige Regression in kindliche Ver-haltensmuster oder die pure Verzweifl ung der Desillusionierten?

Erkennen kann man das in dieser Versi-on des NACHTASYL nicht wirklich. Zwischen hysterischem Kreischen und Gegen-die-

Wa n d - S p r i n g e n bleibt nicht viel Platz für Inhalte. Wenn Natascha wieder einmal ei-nen vollkommen übertriebenen Tob-suchtsanfall hat. Oder unmotiviert mit Konfetti um-herschmeißt. Wie Schlaglichter er-schüttern ab und zu bittere Gorki-Sätze die Szenerie, in der eigentlich nur noch Oscar aus der Se-samstraße fehlt.

Unter den Schau-spielern fällt die

Soll ich dir meine Maschine zeigen?Foto: Zürcher Hochschule der Künste

Pfadfi nderlager und Mülldeponie – ist die letzte Zufl ucht für diese mittellosen, ge-scheiterten Existenzen. Sie haben keine Arbeit, sind heimatlos und die meiste Zeit damit beschäftigt, herumzuschreien oder sich zu prügeln.

Endzeitstimmung herrscht, das ist auf keinen Fall zu übersehen: Zu Beginn wird das Kellerloch von der Wirtin Was-silissa erstmal großzügig ausgeräuchert, die Bewohner chemisch eingenebelt. Der Wirt Kostyljow betritt den Raum sowieso nur mit Gasmaske und weißem Schutzan-zug. Gorkis Naturalismus ist dem Trash gewichen. Dieser regiert die Welt des Ab-schaums. Waska Pepel, steckt in schwarzer Motoradkluft und pinkelt nach dem Auf-stehen erstmal geräuschvoll vor sein Zelt. Luca, der dauergrinsende Pilger, presst jedem, egal ob er‘s hören will oder nicht, seine Wohlfühlsprüche und Pseudoweis-heiten ins Ohr und ist aus unerfi ndlichen Gründen blau angemalt.

Figur der Peggy-Bundy-Wassilissa posi-tiv auf: Beeindruckend stöckelt sie auf ihren Highheels umher, strauchelt dabei ständig gekonnt und landet nach einem weiteren Stolperer plötzlich unverhofft in einem Spagat auf dem Boden. Eine enor-me Körperbeherrschung bei gleichzeitig vollkommener Überdrehtheit – sie ist die Trash-Queen des Abends. Auch das Ta-schenlampenduell zwischen Waska und seinem Wirt hat man noch etwas länger vor Augen. Vielleicht auch wegen des Strobos-kopeffektes. Ganz im Gegensatz zu Gorkis sozialkritischem Text macht die Inszenie-rung keine nennenswerten Aussagen, aber das ist wohl auch nicht beabsichtigt. Man versteckt sich lieber hinter dem ganzen halbherzigen Trash. Und gurgelt weiter mit Alkohol und spielt noch ein paar Songs auf der verstimmten Gitarre. Auf Batman hoffen kann man allemal. Aber der wird eher ein schräges Lied anstimmen als die Welt retten. Anna Steinbauer

no. 5 seite 4 kritik

Ein Ort – wie geschaffen für Bernard-Marie Koltès‘ Großstadteinsamkeiten oder Sarah Ka-nes apokalyptische Welten. Aleksandar Denic hat für Goethes Faust auf die Drehbühne des Münchner Residenztheaters eine Hausruine gebaut. Duster, dreigeschossig, offen. Unten ein Faust-Raum: eine Wand, ein Spiegel, ein Waschbecken. Daneben ein Schuppen mit Schiebetüren – mal verbirgt sich dahinter eine schäbige Disco, mal Gretchens helles, reines Zimmer. Darüber eine offene Terras-se, gitterumzäunt. Eine Leuchtreklame mit herausgefallenen Buchstaben lenkt die As-soziationen des Zuschauers nach Hamburg oder Berlin, zum Tanzcafé Kesse, dem Bal paradox, zu Honi soit qui mal y pense. Die-ser verlassene oder von Kämpfen zerstörte Ort ist Tanz-, Tummel-, Balz- und Bolzplatz. Und zugleich der Hof eines Gefängnisses, die zwei übergroßen Lampen lassen niemanden ungesehen. Hier wird gerockt, gestritten, geschlagen, ge-tötet. Drumherum wütet Anarchie, Gewalt. Hier gehen sich Frau Marthe und Herr Me-phisto nicht nur an die Wäsche, sie zerren einander gewaltsam die Kleider von den Lei-bern, die sie einander danach, lustvoll und leidvoll malträtieren. Darüber eine kleine Ter-rasse, ein Ausguck, nur einmal genutzt – von Gretchen, die sich von dort in den Tod stürzen will. Über allem ein Kran, an dem einmal ein totes Pferd hängt. Tobias Löffler, der Lightde-signer, lässt alle diese Orte im Dunkel. Nur ei-ner ist hell. Sehr hell: Gretchen Zimmer. Hier ist Leben, hier ist Glück, auch für Faust – zu-mindest für kurze Zeit.

In Martin Kusejs Faust-Inszenierung herrscht Nacht. Herrscht Destruktion. Wie Richard Wagners Wotan wollen Faust, der Lebens- und Traumsüchtige, und Mephisto, der Mann an seiner Seite, der gefallene Engel, nur eines: das Ende! Gott – ein dummer Gedan-ke, nicht mehr gedacht. Himmel und Hölle – Phrasen. Was will dieser Faust eigentlich? Kicks, Shows, Sex, Gewalt. Das Multi-Si-multanvergnügen, dreckig, tödlich, endlich. Deshalb sind ihm Krieg, Aufruhr und Mord größenwahnsinnige Freuden im Taumel, der ihm nicht anders sein soll als ein Totentanz. Martin Kusejs Sicht auf diesen Faust, den deutsche Germanisten, deutsche Regisseure, deutsche Zuschauer allzu oft vergöttern als ihr besseres, weil konsequentes Alter Ego, ist grausam.

Dieser Faust, den Werner Wölbern kompro-misslos und stark durchaus unsympathisch zeichnet, obwohl er keinen Zweifel lässt, dass Faust sich nach dem kurzen Gretchen-Glück ehrlich sehnt, hat alle bisherigen Vor-

TOTEN-TAUMEL IN GOTT-LOS RO-

HER ZEIT

bildfunktionen verloren: Tatkräftig, leidend, fortschrittsbewusst, freiheitsliebend und im besten Sinne aufklärerisch und aufgeklärt ist der nicht. Geblieben sind ihm die nega-tiven Eigenschaften, die es durchaus auch schon bei Goethe gibt: rastlos, maßlos, men-schenverachtend, lüstern und scharf auf je-den Zaubertrank, auch in Pillenform. Kusejs Interpretation konnte nur gelingen – auf er-schütternde, durchaus anrührende Weise – mit Albert Ostermaiers Textfassung. Ostermaier wagt viel. Er beginnt recht eigent-lich mit der Tragödie zweiten Teil. Zwar sehen wir zu Beginn Wolbern neben dem Waschbe-cken kauern, unzufrieden mit seinem Nicht-wissen, sich mit den Worten aus dem ersten Teil selbst befragend. Aber sehr rasch wird uns der zerstörerische, der (kapitalistische) Killer vorgeführt und der Lüstling. Philemon und Baucis, das greise Paar, das sich gegen Fausts Zwangsumsiedelung wehrt und des-

rig Begehren zeigen und gierig Befriedigung von ihnen fordern. Nie zuvor gab es in einer Faust-Inszenierung so viele Gewaltszenen. Politische Gewalt: Es herrscht Feindseligkeit überall. Blutvergießen, Sterben. Es wütet Ver-nichtung. Ein kleiner Junge wird mit einem Patronengürtel ins Haus geschickt – aus dem wenig später riesige Stichflammen in die Höhe lodern, so heiß, dass man sie im Balkon spüren konnte. (Vor Krach und Stroboskop wurde zuvor gewarnt.) Sexuelle Gewalt: Wer hier Lust sucht, findet sie auch in Demütigun-gen, in sexuellen Spielarten, die in unserer Gesellschaft für pervers gelten – es fehlen wenige. Selbst Fausts Verjüngung ist ein Ge-schlechtsakt, einer, der wieder offenbart, dass Faust und sein Kumpan Mephisto immer den Superbang brauchen: Beim Hexen-Besuch der beiden geht’s orgiastisch zu und auch ein wenig eklig. Die Hexe masturbiert den langen Stoffschwanz des Mephisto, aus dem es dann auch tröpfelt. Fellatio, Deepthroating. Und mit diesem besonderen Saft - der andere ist das Blut, das es in dieser Inszenierung kübelwei-se gibt - wird dann die Hexe Fausts Gesicht einreiben, nachdem sie diesen Erguss zuvor mit einem Kuss Faust eingeflößt hat. Und schon sieht der in der Hexe das Gretchen. (Für fortwährende Verjüngung empfiehlt Faust zu-sätzlich Sport und vegane Ernährung.)

Jetzt endlich muss geschrieben werden von Bibiana Beglau, die Mephisto ist: ein androgy-nes, begehrenswertes Wesen, das vom Goe-theschen Pudel nur noch eine schwarze rech-te Pfote behalten hat. Die Beglau verkörpert alles: Sex und Crime, Lust und Laster. Mann und Frau, weshalb die Frage müßig ist, ob in der Marthe-Mephisto-Sexzene zwei Frauen sich in einem Exzess verlieren, oder Mann und Frau. Die Beglau kann schnoddrig sein und bewegend verstört. Vamp und Vampir. Schön und schaurig gemein.

Martin Kusej schafft es mit seinem Ensemb-le, in dem es auch einen Flaneur der Nacht gibt (!), immer wieder nach den Detonationen der Bomben und der Lüste, Ruhe einkehren zu lassen. Es gibt traurige Songs in dieser be-jubelten Aufführung, auch von John Lennon, und harten Beat. Vor allem erzeugt Kusej, höchst sensibel, sehr viele stille, bemerkens-wert geheimnisvolle Szenen, faszinierende Zwiegespräche zwischen Mephisto und Faust, Faust und Gretchen – auf der leeren Bühne vor dem Drehrund. Verlorene Menschen und ein gebrochener Engel. Es gibt Monologe, in denen die Figuren bedenken, zweifeln, trau-ern. Dann wird überdeutlich, dass dieses Faust-Drama in einer gottlosen Zeit spielt, in unserer. – Und kein Licht nirgendwo. Vorbei?, fragt Faust. Nein. C. Bernd Sucher

halb umgebracht wird, erscheint auf der Ter-rasse. Wundersam zerbrechlich, im weißen Brautkleid, einen Blütenreif im grauen Haar, wandelt Elisabeth Schwarz hinter dem Me-tallgitter. Nur ein anderes Wesen trägt noch Weiß: Gretchen. Ein Unschuldslamm, das am Ende geschlachtet in dem weißen Kasten liegt, blutüberströmt.

Andrea Wenzl schafft Ungeheures. Sie spricht die Goetheschen Verse der Angst und der Buße, zum Beispiel jenes so oft gehörte „Meine Ruh ist hin“, so anders, so innig un-pathetisch, wie ich es noch nie hörte. Keine Gedichte, schön (auf)gesagt, sondern für das Leid Worte gefunden. Verstörend aufrichtig. Erst nach der Pause sind wir in dieser knapp dreistündigen Aufführung ganz im ersten Teil der Faust, also beim Margareten-Drama. Wir sind dort, wohin sich Faust sehnt, aber nicht ankommen kann. Weil er längst verlernt hat, wie es ist, sich auf Menschen einzulassen. Er kann sie nur benutzen, ausbeuten. Ihnen gie-

no. 5 seite 5 kritik

Abstecher: Gestern hatte im

Münchner Residenztheater

Martin Kusejs Faust-Inszenierung Premiere

Weltenbrand. Faust will es so!

Fotos: Matthias Horn

no. 5 seite 6 kritik

Ein Außerirdischer kommt auf die Erde, um eine Reportage über sie zu schreiben. Er trifft auf seltsame Wesen, Menschen, die so sehr mit ihren eige-nen Konflikten beschäftigt sind, dass sie ihn kaum bemerken. Die Inszenie-rung der Bayerischen Theaterakademie August Everding von Rainer Werner Fassbinders Blut am Hals der Katze verweigert dem Publikum die helfende Hand, so dass es sich auch fremd fühlen kann. Sie präsentiert Bruchstücke, Ein-blicke in eine chaotische Welt, die erst zum ganzen Bild zusammengesetzt wer-

den müssen. Phoebe Zeitgeist heißt das Alien, „die Leuchtende“, und so seltsam der Text zunächst erscheinen mag, ist er doch nicht Lichtjahre vom heutigen Zeitgeschehen entfernt. Nur ein paar Anpassungen, D-Mark in Euro überset-zen und die Beträge anpassen, schon könnten die Episoden gleich nebenan spielen, in der Nachbarswohnung, der nächsten U-Bahnstation.

Das Bühnenbild prägt eine Leinwand, vollgeschmiert mit Farben, einzelne Wortfetzen sind zu erkennen: „CDU“, Eurozeichen, Hakenkreuze, ein AKW,

ein Baum mit einer erhängten Frau, daneben das Wort „Mama“. Aus einem Loch in dieser Leinwand starrt Hegel hervor. Im Laufe der Aufführung wird sie noch weiter beschmiert, mit sinnlo-sen mathematischen Gleichungen und noch mehr neonpinken Spritzern. Nach Phoebes Landung sinken die Figuren leblos zusammen, winden sich am Bo-den. Dann erzählen sie nach und nach ihre Geschichten. Kaputte Menschen, die von kaputten Beziehungen in einer kaputten Welt berichten. Sie sind bleich im Gesicht und tragen farblose Klei-

Kaputte Menschen in einerKaputten Welt

Fassbinders Blut am Hals der Katze von der Bayerischen

Theaterakademie August Everding

Mann sieht nichts. Foto: Hilda Lobinger

Bildunterschrift xxxx xxxxxx

no. 5 seite 7 kritik

dung, zumindest bis diese vom Kunst-blut rot gefärbt wird. Eine Soldatin hat einen Helm mit der Aufschrift „Born to kill“ auf, wie im Film Full metal JacKet. Wie die anderen Charaktere spricht auch sie über Sex und Verhältnisse, wie bei den anderen mischt sich die Sprache der Lust mit der der Gewalt. Ein Mann liegt am Boden, eben wurde ihm noch die Windel gewechselt, jetzt spricht er liegend in ein Mikrofon, das seine Stimme absurd verzerrt, mal tief grölend, mal hell wie ein Kind, mal elektronisch wie ein Roboter. Eine eige-ne Stimme hat er zu diesem Zeitpunkt nicht. Phoebe steht daneben, schnappt einzelne Floskeln der Figuren auf und plappert sie nach.

Ein Teil des Publikums findet das Ge-schehen offenbar urkomisch. Mal wird pubertär gekichert, wann immer das Wort „Fotze“ fällt, mal dreckig, wenn Leute verhauen werden. Erst wird dem einen die Scheiße vom nackten Hin-tern gewischt, dann wird der anderen die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Ist das wirklich zum Lachen? Zumindest einem Teil der Zuschauer bleibt dieses

Lachen zurecht im Hals stecken. Denn was hier aufgeführt wird, ist kein Car-toon, auch wenn ein Comic als Vorlage zum Text diente. Die Gewalt ist dem Alltag entnommen, die Figuren bedau-ernswert oder brutal entmenschlicht, und die Schauspieler haben Präsenz und können durchaus diese Emotionen transportieren. Nur gelingt es einzel-nen nicht, jederzeit in den Rollen zu bleiben, während aus dem Zuschauer-raum zu Sätzen wie „Vater unser, der Du bist im Himmel. Halt die Fresse und verzeih mir“ Gaudistimmung auf die Bühne drängt. Jede vorgespielte Schwä-che scheint Anlass zum Amüsement zu sein, egal wie erbärmlich die Figuren erscheinen. Oder lacht das Publikum aus Verlegenheit? Weil es zum Weinen nicht reicht? Lachen als gern genomme-nes Eskapismusangebot, wenn von der Erde schon nicht mit dem Raumschiff geflohen werden kann.

An Fassbinders sprachgewandtem Text und den Darstellern liegt die selt-same Diskrepanz aus Gezeigtem und den Reaktionen nicht. Es ist Thomas Schmausers Inszenierung, die zumin-

dest erlaubt, die Worte und den Inhalt zu übersehen, wenn man denn möchte, und sich ganz dem Spaß an den Effek-ten hinzugeben. So geht das jämmer-liche Heulen im Hintergrund unter, wenn gleichzeitig der laute Macho eine Mischung aus Voodoo und Elvis tanzt. David Lindermeiers Spannung als Phoe-be, seine feuchten Augen, werden zum übersehbaren Detail, wenn neben ihm ein Flugzeug startet. Gegen Ende be-stimmt auch immer mehr ein gleichma-chender Brüllton die Dialoge. Nachdem Phoebe Zeitgeist schließlich die sinnlos gewordenen Gesprächsfragmente zum rhythmuslosen Soldatenschritt der An-deren dirigiert und Hegels Definition des Begriffs zitiert, entlässt er das Pu-blikum – als fremdgewordene Aliens oder doch ganz im Einklang mit sich selbst? Benedikt Frank

Der Autor ist Kritikstudent an der Bayerischen Theaterakademie August Everding, würde sonst keine Produktion aus dem eigenen Haus be-sprechen. Die Redaktion hält es aber auch für falsch im Kontext des Theatertreffens eine einzige Inszenierung bei der Kritik außen vor zu lassen.

Schmusi schmusi. Foto: Hilda Lobinger

no. 5 seite 8 vorbericht

Die Bibliothek ist wahrscheinlich nicht der Hotspot einer Schule. Eher die Rau-cherecke, wo die Coolen rumhängen. Im Mikrokosmos Schule herrschen kla-re Verhältnisse. Die Sportler sind unter sich. Genauso wie die Nerds und die Streber. Überschneidungen sollte man

GOD SAVE THE PUPILS

Generation X,Y, Z auf dem Prüfstand. In Simon Stephens’ Punk Rock prallen die angestauten Aggressionen von Schülern vor ihrer Abschlussprüfung aufeinander

vermeiden. Wer zu viel wagt, wird gemobbt. Oder schlimmer. Un-terdrückung, Ag-gressionen und harte Regeln kön-nen den täglichen Pflichtbesuch zur Hölle machen. Wenn die Pubertät das nicht sowieso schon macht.

Punk Rock möch-te Einblicke geben. Hauptspielort: die Bibliothek eines P r i va t g y m n a s i -ums im englischen Stockport. In den Pausen dient die ruhige Atmosphä-re als Zufluchtsort für die Jugendli-chen. Kurz vor den A-Levels treffen sich sieben Ober-stufenschüler täg-lich und bringen ihre Gedanken zu allen möglichen Themen zum Aus-druck: Es wird von der großen Zukunft geträumt und unter den schu-lischen Anforderungen gelitten. Man macht Pläne für die Universität und hofft, die Erwartungen der Eltern erfül-len zu können. Es beginnt mit der An-kunft der Neuen, Lilly. Seit einer Woche ist die Siebzehnjährige in der Kleinstadt und gerät in die Gruppe aus wohlbe-

tuchten Teenies. Untereinander kennt man sich schon gut genug. Alle Macken und Vorlieben, Stärken und Schwächen kommen in der ungestörten Umgebung ans Tageslicht. Die Informationen des Gegenübers werden ausgenutzt, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen.

So wird der hochbegabte Chadwick vom Großmaul Bennett regelmäßig gequält. Cissy, Bennetts Freundin, muss die Er-wartungen der Eltern erfüllen und geht daran zugrunde. Nicholas, der Sportler, interessiert sich schnell für Lilly und ärgert damit den schüchternen William. Es sind Machtkämpfe, die Tag für Tag

ausgefochten werden. Wer sich nicht gut genug inszeniert, bleibt auf der Strecke. Zwischen Liebe und Demütigung spitzt sich die Lage bis zum harten Ende zu.

Punk Rock wurde 2009 uraufgeführt und im Folgejahr von der britischen „Theatrical Management Association”

für das „Beste neue Stück” nomi-niert. Simon Ste-phens fokussiert sich auf die viel-leicht prägendste Zeit eines Men-schen. Nie wird di-rekter und härter auf einen selbst eingegangen. In einer Zeit, in der sich das Selbst-bewusstsein erst noch entwickeln muss, begibt man sich entweder ge-stärkt und selbst-sicher ins weitere Leben oder schafft es nicht, aus dem Mobbingkreislauf zu entkommen. In Zeiten von Schul-massakern und Amokläufen geht Stephens der Fra-ge auf den Grund, wie es möglich ist, als junger Mensch so viel Hass an-stauen zu können. Wie lange dauert es bis die Fassade

zu bröckeln beginnt? Und vor allem, was zeigt sich dahinter? Das Geflecht aus an-gestauten Emotionen und enttäuschten Gefühlen wird im Verlauf gesprengt und zeigt eine Gesellschaft, die aus Macht, Unterdrückung und Angst das bitterste herausholt.

Sebastian Lauterbach

Breakfastclub. Foto: Birgit Hupfeld

no. 5 seite 9 vorbericht // glosse

An amerikanischen Universitäten nennt man es hazing: Studenten müssen Mut-proben bestehen, um sich in einer Gruppe etablieren zu dürfen. Beim hazing kommt es regelmäßig zu Unfällen. Manchmal sind diese tödlich.

DnA ist ein Text des zeitgenössischen britischen Dramatikers Dennis Kelly. Er beginnt eben mit einem tödlichen hazing-Unfall. Adam ist von einem Gitter herunter-gefallen und allem Augenschein nach tot. Jetzt versuchen seine Mitschüler, die am Unfall beteiligt waren, das Geschehen zu

vertuschen. Sie behaupten, Adam sei ent-führt worden, und legen falsche Spuren, um ihre Geschichte zu bekräftigen. Die Po-lizei geht ihnen auf den Leim. So scheint es. In rhythmischer Sprache, einem künst-lichen Jugendslang mit hadernder Gram-matik, transportiert sich die Handlung durch rein monologische Szenen wie durch schnelle Schlagabtäusche. Immer mehr Lü-gen werden für die Gang notwendig, um nicht aufzufliegen. Der Laden kann nur noch mit Gewaltandrohung, Freund-Feind-Denken und Abwehr von Zweifeln zusam-

Wer diese Woche täglich mehrere Stun-den still und leise als Zuschauer in der Muffathalle verbringt, den wird es ver-wundert haben, dass die Wahrnehmun-gen der Zuschauer weit auseinander zu liegen scheinen. Während mancher angesichts eines Stücks wie coRPus De-

VOM LACHEN

KLEINE SOZIALPSYCHOLOGIE DER VERSCHWÖRUNG

Eine Jugendgang will in Dennis Kellys DnA einen Todesfall vertuschen

mengehalten werden. Eine Sozialpsycholo-gie der Verschwörung, angereichert mit der Geschichte einer enttäuschten Liebe.

Kelly veröffentlichte den kurzen Vier-akter vor sechs Jahren. Die Uraufführung fand im Londoner National Theatre statt, Regie führte damals Paul Miller. Auf dem Theatertreffen zeigen zehn Schauspiel-studenten von der Bochumer Folkwang Universität der Künste ihre Fassung des Stücks. Inszeniert wurden sie von Katja Lauken, die Premiere fand am 25. April statt. Artur Senger

licti vor Schreck die Hand vor den Mund schlägt, prustet der andere einsam durch die Halle. Lachen zu deuten, ist schwer. An den passenden Stellen ist es klar ein Kompliment. Es sagt, ihr wolltet einen Witz machen, ich habe verstanden. Ihr seid gut. Ich habe Spaß. Auch an den un-passenden Stellen. Ein Mann stirbt, alle lachen. So geschehen. Die Szene war nur unfreiwillig komisch. Die Lacher hatten Spaß, aber nicht am gespielten Tod, son-dern am Misslingen der Szene. Schaden-freude nennt man das, und als Lachen getarnt wirkt sie besonders perfide, da tendenziell unschuldig. Die Konkurrenz schläft nicht. Am schwierigsten zu ver-

stehen wird das Lachen aber, wenn es weder witzig sein soll, noch wenn etwas auf der Bühne schief geht. Trotzdem wird gerade dann gelacht. Ob als Kompliment gemeint oder als Gehässigkeit: In jedem Fall teilt der Lacher mit, dass er nicht ver-standen hat. Er teilt aber auch wieder mit: Ich habe Spaß. (Und ihr, die ihr alle nicht lacht, wohl nicht.) Es geht darum, im Mit-telpunkt zu stehen. Kant beschrieb das Lachen als „einen Affekt aus der plötzli-chen Verwandlung einer gespannten Er-wartung ins nichts.“ Wer über alles lacht, der teilt mit, dass er von dem, was auf der Bühne geschieht, nichts mehr erwartet. Nicolas Freund

Foto: Schauspielhaus Bochum

no. 5 seite 10 kritik

Was tun? Der Koffer, den der Mann mit der Absicht hinter sich herzieht, die Deut-sche Bank durch Hyperinfl ation zu Fall zu bringen, eben dieser teure Koffer, ist wegen seines schlechten Zustandes weni-ger wert als das Material, aus dem er her-gestellt wurde. Wie pervers ist das bitte? Aber was will man machen? Außer sich empören. Ja, genau: Die Deutsche Bank zu Fall bringen. Denn die ist schuld. Woran, dazu kommen wir noch. An allem, eigent-lich. Das System, den Scheiß-Kapitalismus hinwegzufegen, gilt es in Nis-Momme Stockmanns Stück TOD UND WIEDERAUFER-STEHUNG DER WELT MEINER ELTERN IN MIR.

Die Studierenden des dritten Jahr-gangs der Universität der Künste in Ber-lin führen nach der kurzen Exposition, in der Frau und Mann wie junge Menschen

um Arbeitsplätze um diesen Geldkoffer kämpfen, sogleich die Basisdemokratie im Theater ein. Das funktioniert bei der Pira-ten-Partei ja auch super. Kennen alle, die schon mal eine Uni besetzt haben: Hände schütteln bei Zustimmung; Arme umein-ander kreisen, wenn es weitergehen soll usw. Das Publikum macht halbmotiviert mit. (Obwohl mancher in den letzten Ta-gen sicher das eine oder andere mal ins-geheim vorspulen wollte.) Der Bierpegel dürfte um diese Uhrzeit im Muffatwerk auch nicht niedrig stehen. Wenigstens macht mal endlich jemand etwas mit dem Publikum. Georgia Lautner moderiert die großartige Musical- und Klamauck-Choreografi e aller Schauspieler, als gäbe es an diesem Abend unbezahlte Praktika bei der Deutschen Bank zu vergeben. Wir

sind Bank. Frei nach BILD. Die Inszenie-rung von Hermann Schmidt-Rahmer und Rebecca Bussfeld ist ein zynisches Zitat-gewitter.

Da greift plötzlich ein perfekt imitier-ter Slavoj Žižek in den Kampf um die Ar-beitsplätze der jungen dynamischen Be-rufsanfänger ein, die bei der Deutschen Bank und bei Axa arbeiten und in ihrer Freizeit WORLD OF WARCRAFT spielen. Jo-chen Weichenthal hat alle Ticks und den englischen Akzent des zauseligen Philo-sophen drauf. Er erklärt uns ja ständig die Welt des Kapitalismus mit Lacanscher Psychoanalyse. Kennen wir von Youtube. Bei Starbucks kaufen wir keinen Kaffee, sondern ein gutes Gewissen. Wissen wir. Schmeckt trotzdem. Jetzt will er die Jacke des Mannes haben. Er tauscht gegen die

IN ZITATGEWITTERNDie Studenten der UdK Berlin bringen den Hype-Autor Nis-Momme Stockmann als zynisches Spektakel auf die Bühne

Foto: UdKImmer auf die Banker-Ärsche!

no. 5 seite 11 kritik

sehnlich erwünschte Hyperinfl ation, den Kollaps des Systems. Der Mann zögert.

Inzwischen sind noch einmal alle Schauspieler als Weltretter dran. Bei der Unibesetzung kann man ja mal loswer-den, was in der Welt alles so schief läuft. Von den Lebensmitteln, die in Deutsch-land tonnenweise im Müll landen, bis zu den verstümmelten Kindern in Afrika. Das geht uns alle an und das muss ge-sagt werden. Am besten in die laufende Kamera und voll Pathos, denn sonst er-reicht man diese lethargischen Menschen ja nicht. Den bösen Zynismus haben die Berliner tadellos drauf. Was bleibt einem aber sonst, in diesem ausweglosen Sys-tem? Oder ist der Zynismus auch Teil des Systems?

Wo wir grad dabei sind: Wie geht noch gleich das Grundgesetz? Ein Herr im Publikum weiß es. „Die Würde des Menschen ist unangreifbar.“ Nicht ganz. Passt aber schon. Böse imitierten Wohl-fühl-Deutschrock darüber. Das geht im-mer. Warum genau gibt es eigentlich

keinen Einzel-Award mehr für den besten der besten Schauspieler? Das Publikum checkt auch langsam, dass man hier mit-machen kann. Es wird endlich interagiert, die Menschen auf den roten Stühlen erwa-chen zum Leben.

Das Ziel Deutsche Bank ist aber inzwi-schen etwas aus dem Blick geraten. Da kommt auch schon wieder Žižek, äh, der Weihnachtsmann um die Ecke. Hat Ge-schenke dabei, keine Kapitalismuskritik. Waffen sind es keine. Die sind im Koffer. Dafür ein Lied! Das Obama-Musical. GET LUCKY und die Muffathalle geht steil. Mit dem Muscial kriegt man sie alle.Stockmanns Stück sondiert auf 300 Sei-ten aus jeder erdenklichen Perspekti-ve unserer aller Verstrickungen in das Wirtschaftsystem, das sogar den Protest gegen sich selbst problemlos einzulei-ben vermag. Morgens Occupy, abends ins Musical; humanitäre Katastrophen in Afrika anprangern und dann zu Star-bucks; veganes Curry und iPhone: Alles kein Problem. Ist doch fairtrade. Bio wird

Wir bedanken uns für die groß-zügige Unterstützung bei:

Dr. Robin W. Bartels, Dr. Ger-hard Beiten, Dr. Christoph Bulfon, Thomas Deininger, Achim Hartz, Carsten von der Heyden, Dr. Joachim Giehl, Prof. Dr.Dr. Joseph Kastenbauer, Dr. Georg Kellinghusen, Dr. Gos-win von Mallinckrodt, Dr. Jörg Schweitzer, Hubert Stärker, Boltz Wachtel Dental und der v. Finck Stiftung

ja inzwischen auch industriell hergestellt. Was also tun?

Die Studenten der UdK Berlin machen Theater beim Theatertreffen. Was sonst? Wo sonst? Über der Bühne prangt das Zi-tat „alternativlo$“. Wie kommen wir hier wieder raus aus diesem Scheißsystem? Scheinbar gar nicht, wir bestätigen uns und das System doch nur selbst. Kein Fleisch essen, Geld nach Afrika schicken, böse Monopolkonzerne boykottieren: Selbst wenn man alles richtig macht, än-dert sich nichts. Ist das System überhaupt so scheiße? Was ist denn besser? Das Stück zerlegt das System einmal in seine Bestandteile. Wie im antiken Drama ma-chen fast alle alles richtig und am Ende ist es doch alles falsch. Was also tun? Wir können dabei zusehen und sitzenbleiben. Sit back and enjoy the show. Oder mit-machen. Žižek würde auch sagen: „Some-times, doing nothing is the most violent thing to do.” Kann so der Widerstand aus-sehen? So kann in jedem Fall sehr gutes Theater aussehen. Nicolas Freund

no. 5 gstanzl

IMPRESSUMtheater treffen text ist ein Projekt des Studiengangs Kulturkritik der HFF/Bayerischen Theaterakademie August Everding

Herausgeber: Otto Falckenberg Schule

V.i.s.d.P: Prof.Dr. C.Bernd SucherRedaktion: Quirin Brunnmeier, Benedikt Frank, Nicolas Freund, Sebastian Lauterbach, Antonia Mahler, Britta Schönhütl, Artur Senger, Anna Steinbauer, Julia Weigl

Alle sans kemma,da Hans und d’Marieja sogar der Olafganz larifari.

Alle dans rauchen,HB, Gauloises,und auch der Olaf,scheißt auf sein Katarrh.

„Hey du, du rauchst ja,hast oane für mi,Feier dad i ham”,schnorri schnorri.

Ab ins Theater,mei so a Schmarrn,Zipfel und Busen,„des muas i ausharrn”.

Zeit für a Brotzeit,da Magen knurrt scho,„ze fix, hab koan Bock mehr,eh ned mei Niveau”.

„Habts es koa Schweiners?”„Na gibt nua Gmias!”„Zur Not frisst da Deifl,ja auch seine Fliang.”

Da hockt a und spachtelt,„darf ich mal, Pardon”,er muss da mal schnell durch,zur zweiten Portion.

Da Ranzn is aufbläht,mei etz gibts an Wein,rot mag er gar ned,weiß muas a sein.

Geht fei glei weida,„ui was vastellt mei Gsicht?oh mei ja des Schundblatt,na des les ich nicht”.

Da draht a si um,und geht in a Eck,„etz muas is doch lesen,hoffentlich unentdeckt”.

Mei so is a halt,da Olaf aus Hamm,morgen gehts weida,da kemma wieda zam.

Da Olaf, da Olaf

Sebastian Lauterbach